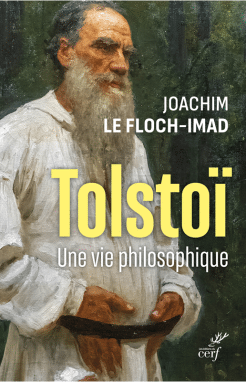

Léon Tolstoï n’a pas seulement marqué la fin du XIXe siècle par son génie littéraire. Il laisse un héritage politique dont on sous-estime souvent l’ampleur, influençant aussi bien Gandhi, Rosa Luxembourg, Jean Jaurès que Wittgenstein ou Benjamin. Un héritage qui n’en reste pas moins ambigu. Dans un texte intitulé « Léon Tolstoï, miroir de la révolution russe », le théoricien révolutionnaire Lénine ne manquait pas de souligner les « contradictions » entre l’« artiste de génie » auteur de « tableaux incomparables de la vie russe » et le « tolstoïen », cet « être débile, usé, hystérique, dénommé l’intellectuel russe ». Dans Tolstoï, une vie philosophique (Le Cerf, 2023), Joachim Le Floch-Imad, directeur de la Fondation Res Publica, propose une analyse remarquable du legs philosophique de celui qui fut qualifié « d’Homère et de Luther du monde slave ». Entretien réalisé par Audrey et Simon Woillet.

LVSL – Nombre de commentateurs de l’œuvre de Tolstoï insistent sur l’opposition entre « l’homme de lettre » et le moraliste se donnant pour mission de « réformer l’humanité ». Quelle place la morale tient-elle dans sa littérature ? Êtes-vous d’accord avec l’idée selon laquelle l’ambition morale de l’écrivain a pu nuire à son œuvre ?

Joachim Le Floch-Imad – Pendant longtemps, il a en effet été de coutume de séparer deux Tolstoï : celui d’avant la révolution morale du début des années 1880 (le bon homme de lettre) et celui d’après la crise (le mauvais moraliste). Du vivant de l’auteur, des figures telles que Nikolai Akhsharumov, Gustave Flaubert ou encore Ivan Tourgueniev encensaient déjà le premier pour mieux railler le second. Cette approche, critiquée par Henri Guillemin et Michel Aucouturier en leur temps, me parait particulièrement superficielle. Elle fait en effet fi de l’unité de la personnalité de Tolstoï et néglige ses écrits de jeunesse où, déjà, s’exprime une soif d’autoperfectionnement et de discipline. Dès son adolescence, Tolstoï se montre obsédé par la question du dépassement du nihilisme et du combat contre le mal, en témoignent les règles de vertu qu’il édicte dans son Journal et l’aspiration au monisme dont il fait montre : « Je serais le plus malheureux des hommes, si je ne trouvais pas un but à ma vie – un but général et profitable, profitable parce que l’âme immortelle, en se développant, passera naturellement dans un être supérieur et correspondant à elle. »

Tolstoï ne croit pas en l’art pour l’art mais estime que celui-ci doit fonctionner comme une contagion destinée à ramener les hommes à la vérité.

Deux traits majeurs sont à distinguer dans l’ensemble de son œuvre : un désir animal, égoïste et immédiat de jouissance et de célébration de la beauté du Tout ; et une volonté d’œuvrer au réveil des consciences et à la transfiguration morale de l’humanité, ce qui implique l’oubli de soi et la soumission à une vision religieuse de la vie. Ces deux aspirations, toujours, cohabitent et s’équilibrent. Tolstoï ne croit pas en l’art pour l’art mais estime que celui-ci doit fonctionner comme une contagion destinée à ramener les hommes à la vérité. Sa prise de position esthétique ne saurait par conséquent être dissociée d’une prise de position philosophique dont j’ai voulu montrer la complexité dans l’ouvrage, à rebours de lectures souvent caricaturales. Comme le disait en effet Léon Chestov : « Dire de Tolstoï qu’il n’est pas philosophe, c’est priver la philosophie d’un de ses plus grands représentants. » Cette prise de position philosophique ne s’exprime pas dans un langage abstrait, savant et jargonneux, mais d’une manière résolument incarnée et ancrée dans le vécu. À la manière des sages antiques, Tolstoï érige la philosophie en « science de la vie ».

Si Tolstoï ne peut donc choisir entre littérature et loi morale, il est des moments dans son œuvre où l’équilibre subtil entre imagination poétique et raison se fissure. C’est notamment le cas au début des années 1880, au lendemain de sa révolution morale – lorsque sa famille et son mentor Tourgueniev le supplient de « revenir à la littérature » – ou encore lorsqu’il compose son brulot Qu’est-ce que l’art ?, ouvrage dans lequel il jette au bûcher les plus grands noms de la culture occidentale ainsi que l’essentiel sa propre œuvre littéraire. De même, certaines pages de son roman Résurrection, publié en 1899, apparaissent aujourd’hui caricaturalement manichéennes tant l’intention doctrinaire y prend le dessus sur le souci esthétique. Il n’empêche que le vieux Tolstoï n’a rien perdu de sa parfaite majesté, de sa prose limpide et de sa capacité à pénétrer les profondeurs de l’âme humaine. Parmi ses derniers écrits surnagent des textes tels que La mort d’Ivan Ilitch, Le Père Serge, Maître et Serviteur ou encore Hadji Mourat. À travers ces ultimes récits, que George Steiner qualifie de « semences de l’immortalité », Tolstoï témoigne une dernière fois de son irrépressible besoin d’écrire et de traduire, par la fiction littéraire, le flot toujours rebelle, indomptable et spontané de la vie.

LVSL – À quoi mesure-t-on cet amour de la vie chez Tolstoï ? N’est-il pas contredit par le pessimisme existentiel et l’appel à l’ascétisme qui caractérisent une partie non-négligeable de son œuvre ?

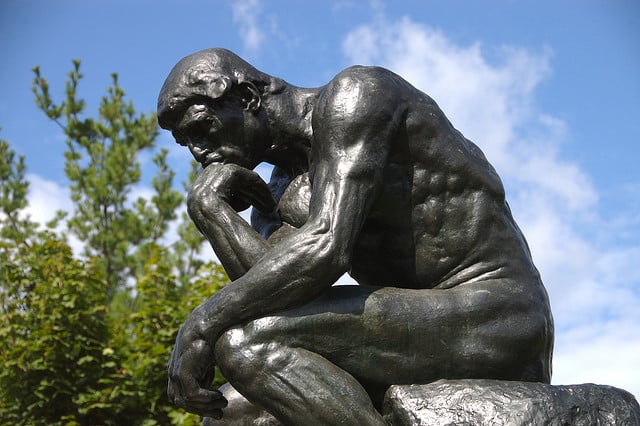

J.L-I. – Dans Guerre et Paix, à travers par exemple la figure du moujik Platon Karataïev, Tolstoï nous explique que seule l’adéquation parfaite et totale à la vie est vectrice de sens. Notre présence sur terre est à ses yeux irréductible à toute explication rationnelle. Elle se suffit à elle seule : « La vie est tout, la vie est Dieu. Tout se déplace, se meut, et ce mouvement est Dieu. Et tant que persiste la vie, persiste la joie de la conscience de la divinité. Aimer la vie, c’est aimer Dieu. » On retrouve quelque chose d’analogue dans son roman largement autobiographique Les Cosaques dans lequel Olenine, au contact d’une tribu du Caucase, délaisse les charmes de la civilisation pour faire l’expérience de la vie dans ce qu’elle a de plus rebelle et nomade. Si son itinéraire débouche sur un échec, Olenine découvre que le bonheur se situe là où est la vie, qu’il n’est pas à rechercher dans la participation aux événements historiques, mais dans la jouissance immanente, dans la pureté des traditions et dans la contemplation de l’éclat des étoiles. En rejetant la notion même de péché, le vieux Cosaque Erochka, avec sa gaieté inaltérable, ses mains calleuses et son odeur « de tchikhir, de vodka, de poudre et de sang coagulé » se fait le porte-parole de l’invitation tolstoïenne à faire corps avec la nature. L’écrivain et critique russe Merejkovski a remarquablement étudié celle-ci, y voyant un signe du paganisme instinctif de Tolstoï : « Il s’aime en elle et l’aime en soi, sans effroi exalté ni maladif, sans ivresse ; il l’aime de ce grand amour sobre dont l’aimèrent les anciens, et comme les hommes d’aujourd’hui ne savent plus l’aimer. » Le corps de colosse de Tolstoï irradie ce paganisme. Il m’a semblé important de lui rendre hommage dès l’exergue de mon essai – à travers le poème de Rilke « Sur un torse archaïque d’Apollon » – tant la puissance, la vitalité et l’appétit sexuel indéfectibles de Tolstoï ont toujours stupéfait ceux qui croisaient sa route, y compris à un âge très avancé. Ce vitalisme, qui semble sorti tout droit d’antiques profondeurs (l’essai étudie sur plusieurs pages la réception de Homère dans l’œuvre de Tolstoï), influence en outre durablement la technique littéraire de l’écrivain russe. D’une grande simplicité, son écriture va du visible à l’invisible, de la matière à l’esprit. Elle excelle, entre autres, par sa précision sensorielle, son souci du concret et sa capacité, à partir de détails (ayant trait notamment à la symbolique du corps), à saisir l’universalité des choses et à montrer la nature secrète des âmes.

La révolution est, à ses yeux, coupable d’opposer la force à la force.

Le pessimisme existentiel, qui caractérise un temps Tolstoï après sa découverte de Schopenhauer en 1868, l’invitation à l’ascétisme ainsi que l’entreprise de prédication à laquelle il se livre dans les dernières décennies de sa vie s’inscrivent pourtant, comme vous le suggérez, à rebours de ce vitalisme. Merejkovski n’a sans doute pas tort de parler d’« engourdissement », de « pétrification du cœur » du vieux Tolstoï, coupable à ses yeux d’avoir préféré la « sainteté immatérielle chrétienne » à la « chair sainte païenne » et, ce faisant, d’avoir trahi sa vraie nature. Il est vrai que, même dans sa littérature, la morale prend de plus en plus de place au fil des années. Il est par exemple frappant de constater que, contrairement à Guerre et Paix qui se termine sur des points de suspension ouvrant sur le magma infini de la vie, Anna Karénine s’achève sur la question du Sens et sur le terme « Bien ». Si les événements mentionnés ci-dessus renforcent en Tolstoï la tension tragique qui oppose l’homme de lettres et le réformateur de l’humanité, n’oublions pas néanmoins que la substance de son art demeure la même tout au long de son existence. Son ouvrage Hadji Mourat, publié à titre posthume, montre qu’un fond souterrain en lui a su résister à toutes les métamorphoses idéologiques. Telle cette fleur de chardon que nulle charrue ne saurait écraser, la vie et la lumière finissent toujours par l’emporter, par primer les catégories du Bien et du Mal. Comme l’écrit à son sujet le peintre Répine, ami proche de la famille : « Ce géant a beau se rabaisser, couvrir son corps puissant d’humbles guenilles, on voit toujours en lui Zeus, dont un froncement de sourcils fait trembler tout l’Olympe. »

LVSL – En dépit de sa défense du populisme et de ses sympathies anarchistes, Léon Tolstoï s’opposait à la révolution comme moyen de contestation du pouvoir tsariste. Si Léon Tolstoï meurt en 1910, peut-on dire qu’il a exercé une influence sur la révolution russe d’octobre 1917 ? Si oui, de quelle nature fut-elle ?

J.L-I. – Partisan d’un travail sur soi allant dans le sens de la voie chrétienne telle qu’exprimée dans le Sermon sur la montagne, Tolstoï n’a en en effet jamais défendu un programme d’action collectif révolutionnaire. La révolution est, à ses yeux, coupable d’opposer la force à la force. Elle est en outre incapable d’éradiquer le mal à sa racine, à savoir le pouvoir. Y aspirer, comme le font les révolutionnaires, ne peut que déboucher selon lui sur l’engrenage de la répression et le passage d’un despotisme à un autre. Cela reviendrait à « vouloir éteindre le feu par le feu, inonder un pays pour refluer les eaux d’un fleuve qui débord ». Tolstoï ne trahit jamais cette vision. Il condamne par exemple les terroristes du groupe Narodnaïa Volia qui assassinent, en mars 1881, le tsar Alexandre II. De même, il refuse de choisir un camp au lendemain du carnage du « dimanche rouge » de janvier 1905. La critique tolstoïenne de la révolution va de pair avec une critique du révolutionnaire comme type humain. Dans Résurrection ou encore dans Le Divin et l’Humain, l’écrivain décrit ceux-ci comme des meurtriers en puissance, des névrosés dévorés par l’orgueil et les certitudes, des théoriciens froids et immoraux qui prétendent aimer les hommes alors qu’ils n’aiment qu’eux-mêmes et leurs idées. Rappelons enfin que Tolstoï ne se reconnait guère dans l’idéologie des révolutionnaires de son temps. Il assimile les communistes à des mouches qui se rassembleraient autour d’excréments et condamne le matérialisme des socialistes : « Le socialisme a pour objectif la satisfaction de la part la plus basse de la nature humaine : le bien-être matériel, mais avec les moyens qu’il propose il ne peut jamais l’atteindre. »

L’influence politique de Tolstoï va néanmoins bien au-delà de Gandhi puisqu’elle s’exerce sur des figures aussi diverses que Jaurès, Wittgenstein, Horkheimer, Benjamin ou même Péguy, sans compter de nombreux théoriciens de l’anti-capitalisme, de la désobéissance civile, de la décroissance ou même de l’animalisme.

Bien qu’hostile à la révolution et aux révolutionnaires, Tolstoï n’en a pas moins été l’un des critiques les plus radicaux des fondements de la société russe. Lecteur de Rousseau, Proudhon, La Boétie et Thoreau, Tolstoï épouse, très jeune, la cause anarchiste. Après avoir soutenu la socialisation de la terre et l’abolition du servage, il participe au recensement de Moscou en 1882, ce qui le conduit à être confronté au spectacle brutal de l’injustice et de la déchéance du prolétariat. Cet épisode renforce sa culpabilité d’aristocrate privilégié par la naissance et le conduit à l’écriture de nombreux textes théoriques, tels que Que devons-nous faire ? (1886), où il fait le lien entre salariat, libéralisme, esclavage et dépravation. Adorateur des valeurs populaires et paysannes, Tolstoï invite les hommes à renoncer à la poursuite du prestige social et des richesses matérielles. Il s’en prend ainsi à ce qu’il considère comme « les monstrueuses idoles de la civilisation ». L’État, l’armée, la police et la justice sont à ses yeux des entités organiquement liées à la violence et au meurtre, d’où son appel à l’insoumission qui débouche sur une remise en cause de l’essence même du pouvoir. « Que le pouvoir soit entre les mains de Louis XVI, du Comité de salut public, du Directoire, du Consulat, de Napoléon ou de Louis XVIII, du sultan, du président, ou du Premier ministre, partout où existe le pouvoir des uns sur les autres, la liberté est absente et l’oppression inévitable », écrit-il par exemple dans son Appel aux hommes politiques.

Non content de miner l’assise philosophique du pouvoir, Tolstoï joue par ailleurs un rôle décisif dans la critique de ceux qui l’exercent, à savoir la dynastie des Romanov. Dans son essai Les gouvernants sont immoraux, Tolstoï décrit ainsi la brutalité et l’étroitesse d’esprit de cette dynastie avec une plume particulièrement acerbe. Il pourfend successivement « les férocités du détraqué Ivan le terrible, les cruautés bestiales de l’aviné Pierre Ier, les mœurs dissolues de l’ignorante cantinière Catherine Ière (…) », ainsi que « le règne du soldat brutal, du cruel et ignorant Nicolas Ier » mais aussi « Alexandre II, peu intelligent, plus mauvais que bon, tantôt libéral, tantôt despotique » ; et « Alexandre III, à coup sûr un sot brutal et ignorant. » Malgré la censure dont il fait l’objet dès les années 1880, Tolstoï devient un symbole national, mondial même, de résistance. Il exerce une influence idéologique profonde sur les masses russes qui contribue à fragiliser le pouvoir en place et prépare les mentalités aux évènements de 1917. Ses pamphlets contre le libéralisme, le superflu et la propriété sont pareils à des bombes lancées en direction du tsarisme. Ils serviront de matrice aux révolutionnaires, ce que Lénine lui-même sera obligé de reconnaître dans son texte Tolstoï, miroir de la révolution russe. Lénine ne pardonnera néanmoins jamais à Tolstoï son inconséquence et son éloge de l’autarcie villageoise et de la paysannerie patriarcale. Si Tolstoï décède en 1910, les tolstoïens seront, au lendemain de la révolution de 1917, assimilés à des contre-révolutionnaires. De très nombreuses communautés tolstoïennes sont ainsi dissoutes dans les premières années de l’URSS. Une centaine de Russes se réclamant de son héritage est fusillée, beaucoup sont contraints à l’exil (sa fille et secrétaire Alexandra Tolstoï par exemple) et ses écrits demeurent longtemps censurés et mis à l’index.

LVSL – Tolstoï – on l’apprend dans votre livre – a notamment influencé Gandhi avec qui il a entretenu une correspondance, défendait la non-violence et le végétarianisme. Qu’en est-il des autres aspects de l’influence politique qu’il a exercée ? Cela a-t-il du sens de parler d’un mouvement « tolstoïen », porteur d’un rapport renouvelé à la nature ?

J.L-I. – Tolstoï a en effet exercé une influence décisive sur Gandhi qui le considérait comme le « plus grand apôtre de la non-violence que notre époque ait connu ». Gandhi s’inspire de la pensée de Tolstoï pour créer une colonie agricole à Durban ainsi qu’une colonie coopérative près de Johannesburg (la Tolstoy Farm), puis échange sept lettres avec l’auteur russe entre octobre 1909 et septembre 1910 où se révèle une authentique communion spirituelle. L’influence politique de Tolstoï va néanmoins bien au-delà de Gandhi puisqu’elle s’exerce sur des figures aussi diverses que Jaurès, Wittgenstein, Horkheimer, Benjamin ou même Péguy, sans compter de nombreux théoriciens de l’anti-capitalisme, de la désobéissance civile, de la décroissance ou même de l’animalisme.

Le tolstoïsme est enfin fondé sur l’opposition, très rousseauiste, entre la vérité de la nature et les maux qui rongent la civilisation.

À un niveau plus collectif, je rappelle que Tolstoï, dans les dernières décennies de sa vie, fait figure de prophète pour des lecteurs et visiteurs de tous les continents qui se ruent à son domaine de Iasnaïa Poliana. Sous l’influence notamment de son disciple Tchertkov, des communautés tolstoïennes essaiment partout à travers le monde. Dans la province montagnarde de Gourie en Géorgie, la population décide par exemple de s’affranchir de l’État et de mettre en œuvre les principes d’autodétermination et d’entraide. Dans le même temps, des sectes telles que les doukhobors, ces paysans dissidents religieux qui prônent un contact direct avec Dieu et défendent les valeurs pacifistes, se retrouvent dans les idéaux tolstoïens, sans nécessairement revendiquer explicitement la filiation.

Les écrits théoriques de Tolstoï et les projets politiques de ceux qui s’en sont réclamés mettent en évidence quelques aspects fondamentaux du « tolstoïsme »: l’anarchie, le rejet de l’impôt direct comme indirect, la fin de l’exploitation d’autrui (y compris des animaux), l’abolition du service militaire, l’éducation du peuple, l’hostilité à la propriété et au libéralisme, la critique de la modernité technicienne et la foi en l’omnipotence de l’homme, le retour aux solidarités organiques et à la notion russe du mir (du nom de ces communautés paysannes autonomes de la Russie impériale dans lesquelles la terre était une propriété collective), la défense du travail manuel, présenté comme un remède à l’oisiveté, à l’égoïsme et à l’angoisse inhérents à la société urbaine et cultive. Le tolstoïsme est enfin fondé sur l’opposition, très rousseauiste, entre la vérité de la nature et les maux qui rongent la civilisation. Pour Tolstoï, la ville renvoie à l’égotisme, au mouvement perpétuel, aux désirs confus et toujours insatiables. Elle est un lieu de décadence où l’individu se perd et où les valeurs se corrompent. À l’inverse, la campagne et la montagne seraient des lieux plus propices à l’authenticité, où le mensonge social et la dictature du paraître n’auraient pas droit de cité. On retrouve bien cette vision dans l’œuvre littéraire de Tolstoï mais également dans des textes éminemment modernes dans lesquels celui-ci invite à poser des limites à notre conception du progrès pour préserver la beauté de la nature et l’habitabilité du monde. Son Journal est ainsi l’occasion de véritables réquisitoires contre les violences environnementales : « Lorsque sous prétexte du bien-être du peuple, d’amour pour lui, mais en fait par cupidité, pour la gloire humaine et pour les buts les plus variés, on met sens dessus dessous une prairie et on l’ensemence d’absinthe ou on l’abîme, et elle se couvre de mauvaises herbes, je ne peux pas ne pas m’indigner. Je sais que c’est mal, mais je ne peux pas ne pas m’indigner contre les libéraux contents d’eux-mêmes qui agissent ainsi. »

LVSL – Monstre sacré de la littérature russe, Tolstoï reste une figure controversée en témoigne le fait que le centenaire de sa mort en 2010 a été célébré dans la plus grande discrétion. Pourquoi ?

J.L-I. – Tolstoï demeure une figure centrale dans l’imaginaire russe. Ses textes littéraires sont toujours abondamment lus et intégrés aux programmes. Trois de ses romans (Les Cosaques, Anna Karénine et Hadji-Mourat) figurent par exemple dans une liste, éditée en 2012, des cent livres dont le ministère russe de l’Éducation et de la Science préconise la lecture. Des lectures publiques de ses textes sont fréquemment organisées, avec parfois un retentissement exceptionnel. En 2015, dans le cadre de l’« Année de la littérature », 1300 célébrités et anonymes se sont ainsi succédés pendant trois jours pour une lecture publique de Guerre et Paix. Organisé à travers une trentaine de villes russe, l’événement était diffusé sur plusieurs chaînes de télévision et radio, ainsi que sur internet.

Aujourd’hui encore, l’élite politique ne lui pardonne pas son ascétisme, sa guerre sainte contre la corruption et son appel à libérer le peuple du joug de l’État via la désobéissance civile et l’anarchie.

Contrairement à ses romans et nouvelles, la stature de moraliste et la célébration du principe spirituel de Tolstoï suscitent en revanche au mieux l’indifférence, au pire l’hostilité, dans une Russie de plus en plus marquée par le règne de l’arbitraire, le dévoiement identitaro-politique de la foi et la montée du nihilisme. Le moraliste est ainsi vu comme une figure extrêmement gênante par l’ensemble des autorités, ce qui était déjà le cas au cours de son vivant, alors qu’il se montrait étranger à toutes les métaphysiques en vogue : « Les libéraux me prennent pour un malade mental, et les radicaux pour un mystique bavard. Le gouvernement me considère comme un dangereux révolutionnaire et l’Église pense que je suis le diable en personne. » Aujourd’hui encore, l’élite politique ne lui pardonne pas son ascétisme, sa guerre sainte contre la corruption et son appel à libérer le peuple du joug de l’État via la désobéissance civile et l’anarchie. L’Église orthodoxe le tient quant à elle comme un faux docteur, coupable d’avoir renié le Seigneur et le Christ, en défendant une approche très personnelle de la religion, mêlant rationalisme, sagesse païenne, christianisme primitif et influences orientales. Elle refuse toujours de revenir sur son excommunication prononcée en 1901. L’armée, enfin, se montre intransigeante à l’égard du pacifisme radical et de la dénonciation des mœurs de la classe militaire de cet homme qui, après avoir combattu dans le Caucase durant sa jeunesse, n’a eu de cesse d’écrire sur la face apocalyptique de la guerre et la bassesse des comportements que celle-ci engendre.

Ces procès, qui valaient en 2010, moins de deux ans après l’invasion de la Géorgie par la Russie, sont d’autant plus forts aujourd’hui, à l’heure de la guerre russo-ukrainienne. Certains voudraient profiter du contexte pour frapper d’opprobre l’œuvre de Tolstoï, à l’instar du ministre ukrainien de la Culture qui crut bon d’appeler à la censure des classiques de la culture russe dans les pays occidentaux, ou encore de Netflix qui a interrompu la production d’une adaptation en série d’Anna Karénine. Situation absurde tant Tolstoï est difficilement récupérable politiquement, d’autant plus par l’actuel régime russe dont les orientations sont radicalement opposées à celles qu’il a toujours défendues. « Je ne confonds pas Tchekhov avec un char T 34 », écrivait Milan Kundera. Peut-être serait-il temps, enfin, de méditer ces mots et de comprendre qu’on ne confond pas la lutte contre un régime et l’éradication de ce qu’il y a de plus universel et lumineux dans l’héritage culturel du pays en question…