L’inquiétude règne parmi les journalistes sud-coréens, alors que l’exécutif accroît son ingérence. En novembre 2023, une émission critique du pouvoir était définitivement annulée par la chaîne KBS, tandis que son directeur, M. Park Min, licenciait un journaliste et renouvelait de fond en comble son personnel. Le cadre restrictif imposé aux médias n’est pas sans rappeler aux Sud-coréens le long moment autoritaire qui a précédé la transition démocratique de 1987. Et l’épisode sanglant qu’a constitué la dictature de Rhee Syngman, fondateur oublié du régime sud-coréen d’après-guerre. Retour sur cet épisode de terreur anti-communiste, l’un des plus brutaux des premières années de Guerre froide.

Demeuré au pouvoir pendant dix-sept ans (de 1962 à 1979), Park Chung-Hee est probablement le visage le plus connu de la dictature militaire installée en Corée du Sud. Rendu célèbre par sa responsabilité dans le massacre de Gwangju (mai-juin 1980), son successeur, Chun Doo-Hwan, n’est pas non plus totalement inconnu des opinions publiques occidentales.

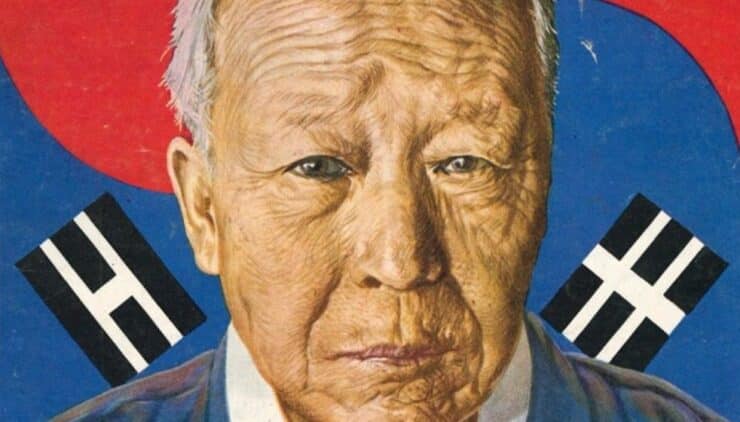

Un personnage reste pourtant assez méconnu du grand public malgré son rôle déterminant pour la trajectoire politique du pays ; Rhee Syngman, premier président et fondateur de l’actuelle République de Corée, renversé par la foule d’étudiants en colère en avril 1960. Si son parcours est peu familier de l’opinion publique française, son gouvernement n’a rien à envier aux agissements politiques de ses successeurs. État d’exception justifié par le danger communiste, arrestations massives des opposants politiques, répression meurtrière des grèves et des mouvements sociaux, censure ; tous les ingrédients de l’autoritarisme sont réunis.

Militant indépendantiste en exil jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Rhee Syngman est un homme déjà bien connu des dirigeants américains lorsqu’il revient sur le territoire coréen en octobre 1945. En 1934, il devient représentant du gouvernement coréen en exil aux États-Unis, où il pousse sans relâche les intérêts de la péninsule auprès de Washington. À partir de 1947, Rhee Syngman apparaît à l’administration Truman comme le candidat idéal pour gouverner la zone sud, à un moment où la partition du pays semble devoir se prolonger.

Alors même qu’ils constituent le mode d’expression démocratique privilégié des Sud-Coréens, les comités populaires sont pris pour cible et méthodiquement démantelés.

Charismatique, familier des ambitions américaines dans la région, apprécié par les élites foncières sud-coréennes, il est également un des rares hommes politiques du pays dont la réputation n’est pas entachée par la collaboration avec le Japon. Ainsi, en mai 1948, Rhee Syngman est élu président de la République de Corée contre son principal rival, Kim Ku, lui aussi résistant pendant la période coloniale.

Bien que son nom ne dise rien à personne entre les frontières de l’Hexagone, Rhee Syngman a pourtant mis en place une des dictatures atlantistes les plus répressives de la région indopacifique dans l’immédiat après-guerre.

Le devenir autoritaire de la Corée du Sud

Avant même l’établissement officiel du régime sud-coréen, le gouvernement provisoire de la zone sud est aux mains des conservateurs, ouvertement appuyés et soutenus par le Gouvernement militaire des États-Unis en Corée (USAMGIK). Celui-ci trouve en eux une force capable de maintenir l’ordre public et de mater la subversion communiste. L’inflation, les pénuries alimentaires, la vigueur des comités populaires issus de la résistance et la réorganisation économique rapide du Nord offrent en effet au projet socialiste des conditions favorables à son développement dans le sud de la péninsule.

Dès 1946, la contestation populaire est canalisée par le Parti des travailleurs de Corée du Sud (affilié au parti communiste de la zone nord) qui parvient à mobiliser les campagnes contre le nouvel « occupant » américain et ses mandataires locaux. Manifestations et grèves se succèdent à la suite du soulèvement spontané de Daegu (octobre 1946), âprement réprimé par les troupes de l’USAMGIK1. Rapidement, un climat de guérilla s’installe dans l’ensemble du pays. Sous l’impulsion des dirigeants du PTCS, comme Park Hon-Yong, les membres et sympathisants du parti s’arment clandestinement dans la perspective d’une confrontation avec les autorités.

Face à la montée du mécontentement et au potentiel déstabilisateur du PTCS, les États-Unis poussent la candidature de Rhee Syngman aux élections de mai 1948. Parvenu au pouvoir, le président nouvellement élu fait de la remise en ordre du pays sa priorité. Alors même qu’ils constituent le mode d’expression démocratique privilégié des Sud-Coréens, les comités populaires sont pris pour cible et méthodiquement démantelés. Il s’agit, pour la jeune République de Corée, de tordre le cou à la contestation en brisant les réseaux militants, en entravant leurs communications et, par conséquent, leur coordination.

Dans les premiers mois de sa présidence, Rhee Syngman interdit les grèves et les manifestations, asphyxie la presse de gauche par la censure et dote la police de moyens humains, matériels et juridiques considérablement accrus. En effet, alors que les affrontements s’intensifient, l’exécutif fait adopter en novembre 1948 une loi de sécurité nationale qui, bien qu’assouplie en 1998, est toujours en vigueur aujourd’hui. Pensée comme une loi d’exception, ce texte offre aux forces de police et aux tribunaux une plus grande latitude dans l’arrestation, le jugement et l’emprisonnement des individus menaçant la sécurité de l’État.

Délibérément imprécises, ses dispositions simplifient drastiquement les démarches et autorisations nécessaires à la lutte contre les « activités anti-État » – qui ne sont, par ailleurs, jamais clairement définies. Ainsi, « les députés coréens ont créé un outil de répression qui peut s’étendre virtuellement à toute forme d’opposition »2.Selon un rapport des Nations Unies de 1949, 89 710 personnes ont été arrêtées par le gouvernement de Rhee Syngman entre septembre 1948 et avril 1949 (dont 6 députés)3 tandis que 80% des 60 000 détenus coréens en 1950 ont été incarcérés au moyen de cette loi4.

Néanmoins, l’intransigeance de Rhee Syngman n’aurait pu trouver sa réalisation politique concrète sans le soutien à peine voilé des États-Unis. Si leur implication directe dans la répression est avérée – mobilisation de briseurs de grèves, envoi de troupes en renfort de la police nationale –, l’aide apportée par les Américains est surtout d’ordre matériel, technique et financier. Un rapport du Conseil national de sécurité des États-Unis, rendu public le 22 mars 1949, conclut au maintien des troupes américaines en Corée du Sud pour l’année en cours et prévoit « la mise en œuvre de programmes, présents ou en projet, d’entraînement, d’équipement et d’approvisionnement des forces de l’ordre de la République de Corée […] pour assurer leur capacité à servir effectivement de dissuasion à toute agression extérieure et de garantie du maintien de l’ordre interne en Corée du Sud »5.

Pendant l’été 1950, l’exécution sommaire de plus de 100 000 prisonniers politiques et sympathisants communistes par l’armée sud-coréenne se fait sous le regard attentiste des officiers américains

Mais la participation des Américains à la violence d’État sud-coréenne ne se réduit pas à la formation et à l’équipement de la police locale. En de nombreuses occasions, les troupes stationnées en Corée du Sud cautionnent la contre-insurrection – voire y prennent part -, dépassant parfois le cadre de leurs prérogatives. Pendant l’été 1950, l’exécution sommaire de plus de 100 000 prisonniers politiques et sympathisants communistes par l’armée sud-coréenne se fait sous le regard attentiste des officiers américains6. Plus encore, en juillet 1950, alors que la guerre n’est entamée que depuis un mois, le 7e régiment de cavalerie américain se rend coupable d’un véritable crime de guerre en massacrant environ 300 civils sud-coréens, réfugiés près du village de No-Geun Ri – sous le prétexte que pouvaient se trouver parmi eux des infiltrés nord-coréens7.

Les opérations contre-insurrectionnelles à Cheju-Do : la mort du mouvement social sud-coréen

À l’exception de ces massacres de masses, dont les victimes sont en général comptabilisées avec celles de la guerre de Corée, le soulèvement de Cheju-Do reste dans les mémoires comme l’épisode répressif le plus meurtrier de la présidence Rhee. Faiblement soumise au contrôle du pouvoir central, héritière d’une longue tradition contestataire, l’île de Cheju (ou Cheju-Do en coréen) offre un terrain propice à l’implantation du PTCS. Idéalement située au sud de la péninsule, elle constitue également un lieu de passage très prisé des contrebandiers japonais, grâce auxquels il est aisé de se procurer des armes

La situation stratégique de l’île, ainsi que les réflexes insurrectionnels de ses habitants, sont donc exploités par les combattants du PTCS dès 1947, lorsque, à l’occasion de la commémoration du 1er mars, la colère des insulaires est canalisée par le parti dans une manifestation de plus d’un millier de personnes. Cependant, les premiers soulèvements d’ampleur ne prennent forme qu’au début du mois d’avril 1948. Motivés par le refus des élections séparées en zone sud, les militants du PTCS (soutenus par une grande partie de la population de Cheju-Do) entrent de nouveau en confrontation directe avec les forces de l’ordre. Les stations de police des villes côtières sont prises d’assaut et, très vite, la capitale de l’île est assiégée par les insurgés. Les heurts atteignent rapidement un degré de violence encore inédit depuis la fin de la guerre et la police locale est submergée.

Déboussolé dans les premières semaines, le gouvernement coréen entame sa première campagne de « pacification » à la fin du mois de mai. Menée conjointement par la gendarmerie et la police, les opérations s’effectuent depuis les côtes vers l’intérieur des terres, où sont basés les combattants du PTCS. La reprise en main de l’île est pensée sur le mode de la contre-insurrection ; les espaces montagneux du centre sont quadrillées par l’armée et la police, les villages situés en altitude sont vidés de leurs habitants qui, après avoir été interrogés, sont relogés dans des camps littoraux. À la fin de l’été, environ 600 suspects sont arrêtés par les troupes coréennes8.

Après un affaiblissement des combats en juillet-août 1948, un nouveau cycle de violences est entamé en septembre, lorsque le 14e régiment de gendarmerie, stationné à Yeosu, refuse de se rendre à sur Cheju-Do pour lutter contre les rebelles. Sous l’effet d’une telle manifestation de solidarité, les combattants reprennent leurs activités de guérilla et, paniqué par la pénétration des communistes au sein de la gendarmerie, le gouvernement intensifie la répression. S’ouvre alors la phase la plus meurtrière de la contre-offensive. Entre le 6 octobre et le 20 novembre, le régiment de gendarmerie présent sur l’île annonce le chiffre de 1625 morts et 1383 prisonniers9. La violence des forces de l’ordre se déchaîne indistinctement sur les insulaires, qu’ils soient combattants ou non.

Le 25 janvier 1949, des soldats américains découvrent 97 cadavres d’hommes, de femmes et d’enfants dans le village d’Ora-ri, tués par des fusils M-1, c’est-à-dire par les armes de la police locale. Moins d’un mois plus tard, le 20 février, quatre conseillers militaires américains sont témoins de l’exécution, par des miliciens d’extrême-droite pro-gouvernementaux, de 76 habitants de Todu-Ri10. La répression se poursuit jusqu’à l’arrestation, au printemps, de plusieurs leaders locaux du PTCS. L’un d’entre eux, Kim Min-Seong, est décapité par les forces de l’ordre. Symbole de leur triomphe macabre et avertissement à la population insulaire, sa tête est exposée au public dans le centre-ville de Seogwipo.

Écraser l’opposition parlementaire

Autoritaire, Rhee Syngman l’est aussi par sa pratique quotidienne du pouvoir. À l’automne 1951, alors que la guerre fait rage, l’exécutif propose au parlement un projet de révision constitutionnelle transformant la République de Corée en régime présidentiel. En janvier 1952, le texte est rejeté en masse par les députés. Ce refus n’est que la première étape d’un long bras de fer entre le gouvernement et les parlementaires. Les mois suivants, Rhee Syngman s’acharne à faire plier l’Assemblée en organisant de gigantesques manifestations au pied du parlement. Les soutiens du président y sont acheminés aux frais de l’État pour protester contre l’entêtement du pouvoir législatif et demander une dissolution11.

Le 25 mai 1952, Rhee Syngman fait adopter la loi martiale, ce qui permet au régime de procéder à l’arrestation de 44 députés. Acculés, inquiets du sort qui leur serait réservé en cas d’intervention de l’armée, les parlementaires finissent par céder. Le 7 juillet 1952, la constitution est remaniée selon les désirs du président, de sorte que les articles 53 et 54 qui réglementaient jusque-là le renouvellement des mandats présidentiels sont amplement modifiés.

Pour se maintenir au pouvoir, Rhee Syngman n’hésite pas à se débarrasser de ses principaux opposants politiques. Lors des élections présidentielles de 1956, Cho Bong-Am, ancien chef du parti communiste coréen sous l’occupation, fondateur du parti social-démocrate après l’armistice de Panmunjom, est le seul membre de l’opposition à se présenter face à Rhee Syngman. Malgré la propagande et la répression, il parvient à obtenir environ 30% des suffrages exprimés12, révélant le progressif retournement de la opinion sud-coréenne contre le président en fonction. Sous le prétexte fallacieux d’intelligence avec l’ennemi, Cho Bong-Am est arrêté en janvier 1958, jugé par deux fois et finalement condamné à la peine capitale pour haute trahison.

Loin d’être le seul facteur du mécontentement populaire grandissant, la pendaison de Cho Bong-Am a certainement joué un rôle dans l’éclatement de cette colère en mars-avril 1960, lorsque la fraude du président aux élections est révélée. Manifestement inapte à juguler la contestation populaire, Rhee Syngman est contraint de de se retirer du pouvoir le 26 avril 1960. Son départ marque la fin d’un régime gérontocratique qui, depuis la fin de la guerre de Corée, ne tenait plus que par la peur et la violence. Un héritage autoritaire qui fournit un élément d’explication à la tentation illibérale que l’on observe actuellement en Corée du Sud ?

Notes :

1 Le rapport de la Commission de vérité publié en 2010 dénombre une soixantaine de victimes de la répression militaire américaine, voir « We must properly understand and define the 1946 Daegu uprising », Hankyoreh, 22 janvier 2013

2 Laurent Quisefit, « Autoritarismes civils et militaires en Corée du Sud : 1948-1979 », dans Jacopo Bassi, Carlos Hudson, Matteo Tomasoni, La dittature militari : fisionomia ed eredita politica, 2015

3 Rapport de la Commission des Nations Unies pour la Corée, Assemblée Générale, août 1949

4 Gregg Brazinsky, Nation Building in South Korea: Koreans, Americans and the making of democracy, Columbia, University of South Carolina Press, 2009

5 NSC 8/2, Report by the National Security Council to the President, « Position of the United States with respect to Korea », Washington, 22 mars 1949.

6 Cet évènement est aujourd’hui connu sous le nom de « massacre de la ligue Bodo »

7 A ce sujet, voir Charles J. Hanley, Sang-Hun Choi, Martha Mendoza, The Bridge at No Gun Ri: A Hidden Nightmare from the Korean War, Henry Holt & Company, 2001

8 John Merrill, « The Jeju-Do Rebellion », Journal of Korean Studies, Volume 2, 1980, pp. 139-197

9 Ibid., p. 185

10 Ibid., p. 188

11 Laurent Quisefit, art. cit.

12 Andrei Lankov, « Tragic end of communist-turned-politician Cho Bong-Am », The Korea Times, 9 janvier 2011