La nuit du 4 août 1983, à la tête d’un groupe d’officiers progressistes, le capitaine Thomas Sankara s’emparait du pouvoir au Burkina Faso. Un processus politique unique allait s’enclencher, destiné à marquer durablement l’histoire du pays et de la région. Le 9 Thermidor de cette révolution survient quatre ans plus tard, lorsque Thomas Sankara est assassiné par son plus proche ami et compagnon de luttes, Blaise Compaoré. Si celui-ci a été condamné à une peine de prison à perpétuité, la justice burkinabè est demeurée silencieuse quant aux complicités internationales de cet assassinat. Les archives françaises concernant cette affaire sont pour l’essentiel demeurées scellées – malgré la promesse faite par Emmanuel Macron de les ouvrir. Près de quatre décennies après les faits, l’héritage de Thomas Sankara dérange-t-il toujours au point que lumière ne puisse pas être faite sur son assassinat ?

Lorsque Thomas Sankara s’empare du pouvoir, l’indépendance reste une chimère pour les pays d’Afrique francophone. Des liens étroits subsistent entre le gouvernement français et ses ex-colonies. Les réseaux franco-africains, gérés par le gaulliste Jacques Foccart, favorisent les chefs d’Etat les plus à même de garantir les intérêts du gouvernement français. Le franc CFA, issu de l’époque coloniale, maintient les pays qui l’utilisent dans une véritable servitude monétaire – 50 % de leurs réserves de change demeurant prisonnières de la Banque de France. Aussi les chefs d’État de la région sont-ils pour la plupart les dociles garants des intérêts français.

Félix Houphouët-Boigny est emblématique de cette génération de leaders africains qui sont demeurés au pouvoir. Président de la Côte d’Ivoire de 1960 à 1993, il plaide pour le renforcement de la « France-Afrique ». Ce concept mélioratif a été repris par l’économiste François-Xavier Verschave qui a forgé le néologisme Françafrique afin de dénoncer les liens néo-coloniaux entre l’ex-métropole et les ex-colonies.

C’est dans ce contexte que Thomas Sankara conquiert le pouvoir en Haute-Volta – futur Burkina Faso. Il s’agit alors de l’un des pays les plus misérables de l’Afrique francophone : la mortalité infantile y est de 180 pour 1000 et l’espérance de vie à 40 ans. L’analphabétisme touche 98 % des Voltaïques. Une situation qui ne laissait pas indifférent Thomas Sankara, lequel devait déclarer plus tard, à la tribune de l’ONU : « d’autres avant moi ont dit, d’autres après moi diront à quel point s’est élargi le fossé entre les peuples nantis et ceux qui n’aspirent qu’à manger à leur faim, boire à leur soif, survivre et conserver leur dignité. Mais nul n’imaginera à quel point le grain du pauvre a nourri chez nous la vache du riche ».

Secouer le joug de l’impérialisme, depuis l’un des pays les plus pauvres du monde

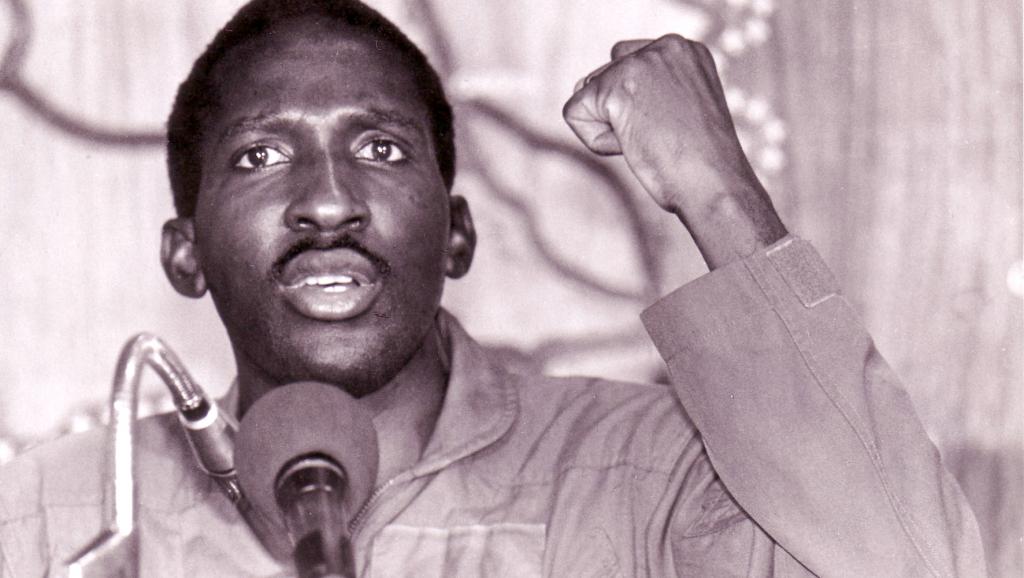

Âgé de 33 ans en 1983, Thomas Sankara est alors le plus jeune chef d’Etat au monde. Influencé par Karl Marx mais aussi par la Révolution française, proche des courants communistes, il incarne l’aile la plus radicale du spectre politique. Il n’était aucunement un inconnu. Premier ministre du gouvernement de son prédécesseur Jean-Baptiste Ouedraogo, il avait été démis et emprisonné – sur ordre de la France, qui par la voix de Guy Penne, conseiller de François Mitterrand pour les affaires africaines, avait intimé Ouedraogo d’en finir avec Sankara [1]. Après moults péripéties, il arrive finalement au pouvoir le 4 août 1983, à la tête d’un groupe d’officiers progressistes, soutenu par de nombreux mouvements civils, démocrates ou marxisants.

Il engage son pays sur la voie d’une expérience révolutionnaire à marche forcée. Inspiré par Cuba, il entreprend la construction de grands chantiers (écoles, hôpitaux, logements, routes). Son but est de doter le Burkina Faso d’infrastructures modernes, mais aussi de concrétiser des droits qu’il considère comme élémentaires : logement, santé, éducation, alimentation, etc. Il mène une grande campagne d’alphabétisation, destinée à éradiquer illettrisme ; en quatre ans, le taux de scolarisation passe de 6% à 24 %. Le gouvernement parvient, en quelques années, à vacciner des millions de familles, ce qui lui a valu les compliments de l’OMS.

Cette ambitieuse politique sociale, qui s’accompagnait d’une volonté de détruire le cadre néo-colonial et féodal qui prévalait alors, multiplie les ennemis de la jeune révolution. Pour faire face aux tentatives de déstabilisation – réelles ou supposées – mais aussi pour promouvoir la participation populaire, des « Comités de défense de la révolution » (CDR) sont mis en place. Leur bilan est, aujourd’hui encore, l’objet de controverses. S’ils ont permis à de nombreux Burkinabè de participer à la vie politique du pays, ils ont également exercé une fonction de contrôle et de répression des opinions divergentes. Aussi la révolution burkinabè se brouille-t-elle rapidement avec certains mouvements syndicaux ou progressistes qui l’avaient soutenue. Ici encore, Sankara s’inspirait de Fidel Castro – et de Saint-Just, qu’il aimait à citer : « celui qui fait la Révolution à moitié creuse sa propre tombe ».

La pays est rapidement isolé sur le plan international. En France, le pouvoir mitterrandien compte peu de sympathisants à l’égard de Thomas Sankara. Il en comptera encore moins lorsque Jacques Foccart, l’homme de la Françafrique gaullienne, reprendra du service suite à la victoire de la droite aux élections législatives de 1986. Les États-Unis de Ronald Reagan, qui multiplient les guerres par procuration en Afrique sub-saharienne et cherchent à y importer leur révolution néolibérale, ne considère pas non plus la révolution sankariste du meilleur oeil. En d’autres temps, l’Union soviétique aurait été l’alliée naturelle du Burkina Faso. Mais l’arrivée au pouvoir de Sankara coïncide avec une phase de contraction de l’économie soviétique, et de retrait du reste du monde de la part de l’URSS – que la venue au pouvoir de Gorbatchev allait radicaliser.

Aussi les alliés sur lesquels Thomas Sankara peut compter s’avèrent-ils peu nombreux, et souvent peu significatifs – hormis le gouvernement voisin du Ghana, dirigé par le populiste Jerry Rawlings [2]. La grande sympathie de Fidel Castro à l’égard de la révolution burkinabè n’a pu se matérialiser en des accords de coopération substantiels, du fait du grand éloignement entre Cuba et le Burkina Faso. Quant au « guide suprême » libyen Mouammar Kadhafi, au départ allié de Sankara, il finira par se retourner contre lui.

Thomas Sankara n’entretenait pas des relations amicales avec les Etats-clients de la France dont la Côte d’Ivoire de Félix Houphouët-Boigny était l’archétype. Elles se sont encore détériorées après le discours de Thomas Sankara à la conférence d’Addis-Abeba sur la dette. Sankara y dénonce le mécanisme d’exploitation que constitue l’endettement des pays du sud : « Le système de la dette fait en sorte que chacun de nous devienne l’esclave financier, c’est-à-dire l’esclave, tout court, de ceux qui ont eu l’opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l’obligation de rembourser ». Il exhortait (sans espoir) les autres gouvernements africains à refuser de payer leur dette d’un même jet ; « ceci », ajoutait-il, « pour éviter que nous allions individuellement nous faire assassiner ». « Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence », avait-il ajouté. Paroles prophétiques.

Le 9 Thermidor burkinabè, ses complices et ses secrets de Polichinelle

C’est Blaise Compaoré qui est le responsable le plus évident de l’assassinat du 15 octobre 1987, à l’issue duquel il s’empare du pouvoir au Burkina Faso pour vingt-sept ans. Reconnue par la justice burkinabè, sa culpabilité a été confessée à demi-mots par l’intéressé lui-même il y a peu.

Les motivations personnelles qui ont pu conduire Blaise Compaoré à assassiner son ami le plus proche ont intrigué et fasciné nombre de biographies. Si elles intéressent la dramaturgie, elles ne présentent en revanche qu’un faible intérêt politique [3].

De nombreuses zones d’ombre restent à élucider, et elles concernent les soutiens internationaux du coup d’État mené par Blaise Compaoré. Celui-ci avait à charge une partie importante des relations internationales du Burkina Faso, à mesure que celui-ci était devenu un État-paria et Thomas Sankara persona non grata. Dans les semaines qui ont précédé son assassinat, Blaise Compaoré dirigeait une diplomatie parallèle – et était par conséquent en contact régulier avec les adversaires les plus déterminés de Sankara.

Une relation particulièrement forte l’unissait à Félix Houphouët-Boigny. Il avait en effet épousé sa nièce d’adoption, après qu’elle lui eût été présentée par le chef d’État ivoirien. Un choix qui avait déjà occasionné une brouille entre Compaoré et Sankara, bien avant le coup d’État du 15 octobre [4].

Outre les États-vassaux de la France, pour lesquels l’existence même de la révolution burkinabè était un affront permanent, Thomas Sankara s’était attiré d’autres inimitiés régionales. En particulier celle du chef d’État libyen Mouammar Kadhafi et du chef de guerre (et futur chef d’État) libérien Charles Taylor. Tous deux avaient sollicité Sankara pour utiliser le Burkina Faso comme base militaire ; Kadhafi, dans ses lubies expansionnistes, souhaitait mener ses troupes vers le Tchad, et Charles Taylor effectuer un coup d’Etat au Libéria. Ils ont tous deux essuyé un refus de la part du gouvernement de Sankara.

Le coup d’État de 1987 a immédiatement permis une normalisation des relations entre le Burkina Faso et l’ensemble de ces pays. Le gouvernement a mis fin à ses nombreuses contestations de l’ordre institutionnel qui dominait l’Afrique de l’Ouest, et est redevenu un actif coopérant des organisations régionales. Il a cessé de repousser les recommandations de la Banque mondiale et du Fonds monétaire internationale. Il a cessé de pointer du doigt le joug de la France lors des sommets internationaux. Il a cessé de s’opposer à ce que le Burkina Faso devienne une base temporaire pour les manoeuvres de déstabilisation des uns et des autres – Blaise Compaoré, sur ordre des Américains, a notamment permis à Charles Taylor de s’y fournir en armes et en logistique.

En automne 2014, lorsque la population burkinabè contraint Blaise Compaoré à la démission à l’issue de protestations massives, l’État français lui témoigne sa reconnaissance en lui affrétant un hélicoptère pour qu’il puisse échapper à la foule. Il trouve alors refuge dans la Côte d’Ivoire d’Alassane Ouattara, ex-premier ministre de… Félix Houphouët-Boigny.

Bien sûr, ces convergences de vues entre Blaise Compaoré et ces puissances géopolitiques n’impliquent pas, à elle seules, que celles-ci aient appuyé son coup d’État le 15 octobre 1987. Or, de nombreux éléments empiriques font état de tels soutiens. Les témoignages sont même si nombreux, et proviennent de sources si diverses depuis 1987, qu’ils en viennent à se contredire, et que plusieurs scénarios coexistent dans lesquels Compaoré a bénéficié de soutiens internationaux pour l’assassinat de Sankara.

Le journaliste d’investigation italien Silvestro Montanaro a par exemple interviewé des ex-hauts gradés libériens dans un documentaire, en caméra cachée. L’un d’entre eux, proche de Charles Taylor, y évoque notamment une décision coordonnée et multilatérale. Il affirme que des représentants du gouvernement français et américain se seraient retrouvés en Libye, en compagnie de Blaise Compaoré, pour y planifier le renversement du pouvoir burkinabè. Il précise : « le piano fut accordé par les Américains et les Français. Il y avait un homme de la CIA à l’ambassade des États-Unis au Burkina qui travailla en étroit contact avec le chef des services secrets de l’ambassade française. Ce sont eux qui ont pris les décisions les plus importantes » [5].

La validité de ce témoignage a été contestée, plusieurs éléments fournis par ce témoin questionnant sa crédibilité [6]. Il n’empêche : seule une ouverture complète des archives françaises relatives au Burkina Faso permettra d’établir la responsabilité – et l’absence de responsabilité – des uns et des autres, de discriminer entre les théories du complot et les conspirations réelles. Or, une telle démarche a été constamment rejetée par le gouvernement français, malgré les promesses formulées par Emmanuel Macron en 2017 [7]. Les propositions, émanant du Parti communiste français et de la France insoumise, visant à nommer une commission d’enquête parlementaire à ce sujet, ont elles aussi été repoussées par la majorité LREM. De la même manière, le procès, au Burkina Faso, censé statuer sur les responsables internationaux de l’assassinat de Sankara n’a jamais connu un commencement de réalisation [8].

Le second assassinat de Thomas Sankara ?

À l’instar de Che Guevara qui, imprimé en format standardisé sur des T-Shirt, a fini par alimenter la société de consommation qu’il exécrait, Thomas Sankara est devenu une icône pour la jeunesse africaine, souvent à son corps défendant. Il suffit d’écouter l’influence et diplomate Aya Chebbi revendiquer l’héritage de Thomas Sankara tout en vantant les mérites de la ZLEC (Zone de libre-échange africaine) pour s’en convaincre. Personnage complexe, à bien des égards tragique et contradictoires, il ne se laisse enfermer dans aucune des représentations idyllisées ou euphémisées qui en ont souvent été faites.

Pour autant, son héritage n’est aucunement usurpé lorsque les mouvements anti-impérialistes érigent Thomas Sankara au rang de figure tutélaire, aux côtés de celle de Patrice Lumumba. Pas davantage que lorsque les mouvements féministes rendent hommage à un précurseur de la lutte pour l’émancipation des femmes. Pas davantage que lorsque les mouvements sociaux en font une icône de la résistance au néolibéralisme. Pas davantage que lorsque les biographes dressent le portait d’un l’homme intègre qui voulait s’opposer au cours de l’histoire, sachant qu’il y laisserait sa vie ; ou d’un révolutionnaire enflammé capable de prendre les décisions défiant toute Realpolitik, par souci de ne pas trahir ses convictions [9].

En refusant de faire la lumière sur les circonstances de la mort d’un personnage devenu emblématique pour la jeunesse africaine, le gouvernement français met à mal la réconciliation qu’il affirme vouloir impulser. Charge à la société civile française de mettre son gouvernement face à ses responsabilités.

Notes :

[1] L’excellent biographie de Brian J. Peterson : Thomas Sankara, a revolutionary in cold war Africa (2022, Indiana University Press), cite à cet égard plusieurs câbles diplomatiques ne laissant pas de place au doute. On y découvre que dès 1982, Thomas Sankara avait été repéré par la CIA (dont le principal bureau se trouvait à Niamey, capitale du Niger voisin) comme un danger potentiel en raison de son orientation marxiste et de sa sympathie supposée à l’égard de Mouammar Kadhafi.

[2] Peu avant son assassinat, Sankara avait proposé à Rawlings de développer une union économique et politique poussée entre son pays et le Ghana, notamment par l’introduction d’une monnaie commune. Une perspective sans doute fantaisiste, en raison des faibles infrastructures de transport existant entre les deux pays, et des fortes barrières linguistiques. La proximité entre Thomas Sankara et Jerry Rawlings n’avait pas échappé aux agents de la CIA basés en Afrique, qui avaient pour habitude de surnommer les deux leaders « Tom et Jerry » dans leurs messages (ibid).

[3] Le portrait de Blaise Compaoré dressé par Thomas Sankara quelques semaines avant son assassinat, cependant, intéressera autant la dramaturgie que la science politique : « Un jour, des gens sont venus me voir, complètement affolés : “il paraît que Blaise prépare un coup d’Etat contre toi”. Ils étaient le plus sérieusement du monde paniqués. Je leur ai répondu ceci : “le jour où vous apprendrez que Blaise prépare un coup d’État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même me prévenir. Cela voudra dire qu’il est trop tard et que ce sera imparable. Il connait tant de choses sur moi que personne ne pourrait me protéger contre lui s’il voulait m’attaquer. Il a contre moi des armes que vous ignorez…”. [Mais au fond, je n’y crois pas] C’est bon d’avoir un homme à qui l’on puisse tout confier, ou presque, en lui laissant le soin de deviner ce que vous n’aurez pas eu le courage de lui dire » (Dans archives Le Monde : « Quand Thomas Sankara parlait de Blaise Compaoré : “c’est un homme très délicat…” », 18 octobre 1987).

[4] Peterson (ibid) rapporte que le mariage entre Blaise et Chantal Compaoré, arrosé de torrents de champagne, lui a valu des reproches acerbes de la part de Sankara – l’un des slogans de la révolution burkinabè était il faut choisir entre de l’eau pour tous et du champagne pour quelques-uns.

[5] Silvestro Montanaro, Thomas Sankara : et ce jour-là ils ont tué la félicité, diffusé sur Rai3 le 18 janvier 2013.

[6] Voir par exemple Petersen (ibid).

[7] Dans un entretien au Vent Se Lève réalisé par Tangi Bihan, Bruno Jaffré rappelle à quel point Emmanuel Macron a piétiné sa promesse de rendre accessibles les archives françaises.

[8] Ibid.

[9] On citera l’abolition pour un an des loyers que devaient payer les Burkinabè les plus pauvres, prise en secret et imposée sans concertation par Sankara lors d’un conseil des ministres, provoquant une stupéfaction générale. La reconnaissance de l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie par le gouvernement burkinabè, après que les relations avec la France aient déjà été abîmées. Ou le refus d’obtempérer face aux menées guerrières de Kadhafi, l’un de ses rares alliés régionaux, qui souhaitait utiliser le Burkina Faso comme base militaire temporaire.

© Les photographies sont issues du site thomassankara.net, excellent base archivistique et iconographique sur le Burkina Faso de Thomas Sankara. Le visuel de couverture de l’article a été réalisé par Aitana Pérez pour Le Vent Se Lève.