Du 3 au 14 décembre aura lieu la Conférence de Katowice de 2018 sur les changements climatiques, en Pologne. Cette conférence est cruciale pour la poursuite des négociations climatiques et pour l’engagement de tous les États dans la transition écologique et énergétique. De réelles décisions pour le climat sauront-elles enfin être prises cette année ?

Le changement climatique est une réalité incontestable aujourd’hui. La température moyenne globale a déjà augmenté de +1°C depuis l’ère pré-industrielle, et les conséquences du dérèglement global se font déjà ressentir partout dans le monde [1] : augmentation du niveau de la mer, sécheresses, incendies, coulées de boue, affaissements des sols … Les effets sont déjà là et impactent les activités humaines [2]. L’Accord de Paris de 2015 avait réussi à faire signer à tous les États – à l’unanimité tout de même ! – un engagement pour une limitation globale à +2°C par rapport à l’ère-préindustrielle et même, au mieux, à +1.5°C. Soit un texte historique, le premier signé par l’ensemble des États de la planète et donc universel. Un véritable succès … mais “à confirmer”, comme le soulignait justement le Monde en décembre 2015.[3] Il faut dire que ces inquiétudes étaient fondées : car les contributions volontaires des États signataires mises bout à bout nous conduisent en réalité à une augmentation de +3,2°C, bien loin des +2°C ! De plus, en 2017, Trump, fraîchement élu, a fait retirer les États-Unis de l’accord, alors qu’ils sont parmi les plus gros producteurs de Gaz à Effet de Serre (GES) dans le monde … De quoi doucher le joyeux optimisme post-COP21.

En effet, l’écart abyssal entre les efforts à faire pour rester à +1,5°C d’augmentation et les politiques mises en place actuellement ne peut que sauter aux yeux. Il faudrait que mondialement, nos émissions soient neutres d’ici à 2100, de manière à rester en-dessous de +2°C [4]. Mais à l’heure actuelle, nos émissions continuent d’augmenter : en 2017, les émissions de CO2 mondiales sont reparties à la hausse. [5] Et comme il s’agit d’un problème mondial, la réponse doit venir en grande partie de la communauté internationale. C’est pourquoi les négociations internationales cristallisent nombre d’enjeux politiques autour de la question climatique.

Quels sont les enjeux principaux ?

La COP24 est une COP à forts enjeux politiques, mais ceux-ci sont masqués par les questions techniques. Difficile de s’y retrouver dans la novlangue des négociations internationales : “rulebook”, “global stocktake” … Les articles de presse ou académiques ne manquent pas, mais très peu sont réellement accessibles. Or, l’enjeu est tellement important qu’il mériterait d’être plus transparent.

Deux premiers enjeux peuvent d’emblée être soulignés :

En premier lieu, il faut traduire les grands principes arrêtés à Paris en un ensemble de règles de droit international : il s’agit de l’écriture du “rulebook”. La communauté internationale s’était laissée jusqu’à la COP24, qui commencera la semaine prochaine, pour en décider. Or on est loin du compte : les négociations sont particulièrement ardues depuis 2015, à tel point qu’une session de négociations supplémentaire a été organisée à Bangkok en septembre 2018 [6] afin de préparer la COP24. Rappelons que pour avancer, il faut l’unanimité de toutes les Parties signataires – autrement dit, tous les États de la planète doivent tomber d’accord sur un texte.

Prenons un exemple de négociation difficile parmi d’autres : le degré de flexibilité des États sur la transparence de ses actions. En effet, lors de la COP21 avait été acté le fait de pouvoir suivre, de manière transparente et régulière, les efforts de chaque pays pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Tel que stipulé par l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI), “un cadre de transparence solide est le pendant d’engagements non-contraignants librement déterminés par chaque État : chacun décide de son niveau d’efforts à condition que l’on puisse collectivement suivre leur mise en œuvre” [7]. Mais, en 2015, certains pays en voie de développement ayant peur d’être montrés du doigt, l’article 13 de l’accord de Paris a donc ménagé une entorse à ce principe en prononçant la “flexibilité” pour les pays “en développement” et “qui en ont besoin, compte tenu de leurs capacités”.

Cela s’inscrit directement dans l’héritage de la CCNUCC (Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, le texte fondateur des négociations climatiques), qui reconnaît la responsabilité commune … mais différenciée. [8]

Derrière cette question technique se cache donc une réelle problématique politique : quels sont les États qui peuvent prétendre à entrer dans cette définition ? De quoi parle-t-on exactement ? Et pour combien de temps ces pays peuvent-ils déroger à leurs obligation de transparence ? Sachant que la Chine, premier pollueur mondial, se dit encore “en voie de développement”, la question fait grincer des dents … et fera l’objet d’un point de discorde majeur lors de cette COP24.

“Le sommet de Copenhague de 2009 est généralement perçu comme un échec, cependant il a eu le mérite de fixer l’objectif d’aide par les pays développés pour les pays en voie de développement à 100 milliards de dollars par an.“

Prenons un autre exemple, encore plus épineux : les financements climat. Le sommet de Copenhague de 2009 est généralement perçu comme un échec, cependant il a eu le mérite de fixer l’objectif d’aide par les pays développés pour les pays en voie de développement à 100 milliards de dollars par an. Pour ces derniers, cette aide est indispensable afin de mettre en œuvre des politiques d’atténuation (réduire les émissions de GES) et d’adaptation (anticiper les risques du changement climatique et s’y adapter). Ils voudront donc s’assurer que ces flux financiers vont se poursuivre et augmenter. Or pour l’instant, selon un rapport d’Oxfam de 2018 [9] “on estime que le montant total déclaré par les bailleurs pour les financements climat publics sur la période 2015–2016 s’élève à 48 milliards de dollars par an. Toutefois, ces chiffres ne peuvent pas être pris à leur valeur nominale : Oxfam estime que l’assistance nette spécifique au climat pourrait avoisiner seulement 16 à 21 milliards de dollars“, contre les 100 annoncés. Pourquoi ? Parce que les États recyclent des anciens programmes pour le développement et y ajoutent une partie “climat” afin de ne pas avoir à débourser de l’argent en plus, ce qui est autorisé par l’OCDE… Par ailleurs, une des grandes questions de cette COP sera celle de la caractérisation de ces flux financiers : doivent-ils être uniquement publics ? Peuvent-ils être privés et publics ? On s’aperçoit dès lors que la question politique revêt également une dimension technique. Comme les pays développés veulent le moins possible financer les pays en voie de développement, chacun fait sa petite comptabilité de son côté en y ajoutant pêle-mêle fonds privés, aides publiques et/ou dons d’associations. Une réalité que dénoncent les pays en voie de développement, pour qui le financement devrait être uniquement public, prévisible et transparent ! Cette question mériterait donc d’être enfin tranchée lors de cette COP.

Le deuxième enjeu figure dans le bilan de “l’action collective” du dialogue de Talanoa. Ce “dialogue” est une idée annoncée à la COP23 par le 1er ministre fidjien, qui visait à créer un dialogue inclusif, participatif et plus informel (bien que cela soit en réalité plutôt difficile) afin de faciliter les prises de décisions et les contributions pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Il partait d’un constat, déjà évoqué précédemment : toutes les contributions nationales, mises bout à bout, ne sont pas assez ambitieuses pour respecter l’Accord de Paris. Le dialogue de Talanoa visait à construire un climat de confiance de manière à impliquer activement tous les États : c’est un mode de discussion traditionnel fidjien visant à résoudre les tensions, sur la base de l’empathie. Sur ce point, il semble que le dialogue ait été plutôt réussi [10] : il a inclus la société civile, les pays ont pu partager leurs contributions aux autres … Faire parler d’empathie aux États est déjà un exploit, mais cette empathie peut-elle se traduire par des engagements réels de leur part, et d’ici à combien de temps ? Ce sera la surprise de cette COP24.

De bons signaux politiques pré-COP ?

Des surprises, il y en aura ; d’autant plus que l’atmosphère politique internationale avant cette COP est incertaine. Que peut-on attendre de cette COP ? Sera-elle l’occasion d’annoncer des objectifs nationaux ambitieux ? Le dialogue de Talanoa portera-t-il ses fruits ?

La dynamique semble globalement positive, le dialogue de Talanoa ayant renforcé les liens entre Etats. De plus, en octobre 2018, le GIEC (Groupement International d’Experts sur le Climat) a publié un nouveau rapport [11] sur les risques d’un réchauffement global à +1.5°C par rapport à l’ère pré-industrielle et les moyens à mettre en œuvre pour le limiter à cette seule augmentation. Ce rapport, qui a fait grand bruit lors de sa parution, explique pourquoi il est nécessaire, voire même vital, de contenir le réchauffement global dans ce maximum de +1,5°C : en effet, au-delà de cette limite, le risque de dépasser des “points de rupture” et de provoquer l’emballement climatique sont beaucoup plus grands : relâchement du méthane contenu dans la toundra, fonte totale de la banquise d’ici 2030… Des scénarios catastrophes parfois difficiles à entendre, même pour celles et ceux travaillant dans le domaine.

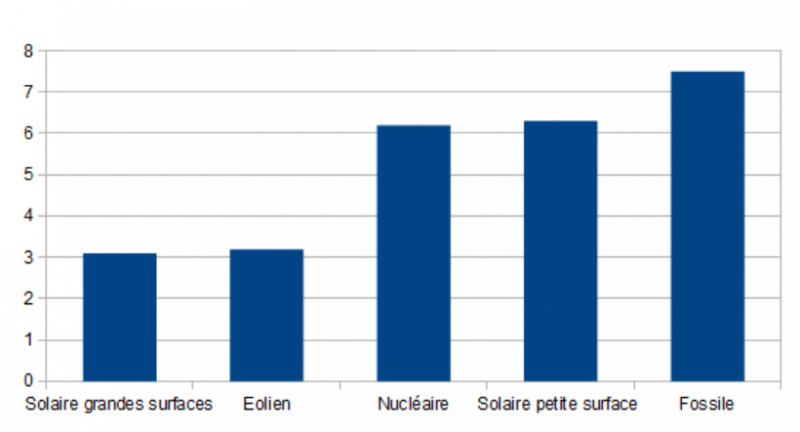

Selon le rapport spécial du GIEC, pour rester sous la barre des 2°C, il faudrait une transformation en profondeur de nos politiques publiques en matière d’énergie et de climat. Il serait nécessaire de diminuer drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, donc de demander d’importants changements structurels aux secteurs les plus émetteurs, notamment l’agriculture et les transports. Ces décisions ne peuvent attendre car le dioxyde de carbone, par rapport aux autres GES, reste dans l’atmosphère pendant longtemps : même si nous devions arrêter aujourd’hui toutes nos émissions, la température continuerait néanmoins d’augmenter jusqu’en 2050. Ce qui signifie que ces décisions, des décisions hautement politiques, sont à prendre d’urgence, et ne peuvent être remises à demain.

De plus, la parution en octobre du rapport 1.5° du GIEC donne valeur de légitimité à l’urgence de la situation. L’apport de connaissances scientifiques, pour la préparation d’une COP, est une étape incontournable. Lors de la COP21, la parution du 5ème rapport en 2013-2014 avait permis d’appuyer les arguments pour un véritable accord. Au contraire, lors du Sommet de Copenhague en 2009, le GIEC avait été discrédité à cause d’erreurs dans ses parutions et de l’opacité de son fonctionnement. La COP24 est donc avant tout un rendez-vous à ne pas manquer pour les négociations internationales. Et donne bon espoir pour la suite.

Néanmoins, existent aussi des raisons de tempérer cet espoir. Tout d’abord, la conférence sera présidé par la Pologne, pays loin d’être parfait en matière de réduction des émissions de GES. C’est ce pays qui doit diriger les négociations, alors même qu’il est loin de faire de l’ambition climatique la priorité de cette COP. Bien au contraire : le gouvernement polonais plaide pour une réduction de la contribution européenne [12] (proposition malencontreusement oubliée dans son clip de propagande pro-climat [13]). Dans un communiqué publié le lundi 19 novembre 2018 [14], le ministre de l’Énergie polonais Krzysztof Tchórzewski défendait le modèle énergétique de son pays basé à 79% sur le charbon, et s’opposait farouchement au rehaussement de l’ambition de l’Union européenne car cela aurait, selon lui, de mauvaises conséquences sur l’économie polonaise. Dans l’Union européenne, cette position est réitérée : les polonais (avec les allemands) ont bloqué les discussions au Conseil (pour un objectif à -40% en 2030) malgré les propositions de la Commission (-45%) et du Parlement (-55%).

Deuxièmement, aucun leadership politique international ne se dégage pendant cette pré-COP. C’est même plutôt le contraire. La communauté internationale, déjà sous le choc du départ des États-Unis en 2017 (mais qui ne pourra pas advenir avant 2020), doit maintenant affronter l’élection de Bolsonaro à la tête du Brésil et ses positions pro-industrie. Cela fait craindre un retour en arrière pour ce pays, d’autant plus que le nouveau Président a fraîchement nommé un climatosceptique [15] en tant que Ministre des Affaires Étrangères. Son élection ouvre également la voie à la destruction de la forêt amazonienne, considérée comme le “poumon vert de la planète” [16]… mais qui regorge aussi de ressources, notamment minières, que Bolsonaro voudrait exploiter. [17] De très mauvaises nouvelles pour les communautés indigènes vivant sur place, pour la biodiversité, et pour le climat. Enfin,alors même que la COP25 devait se dérouler au Brésil, Bolsonaro a annoncé le mercredi 28 novembre 2018 qu’il renonçait à l’organiser. Tout ceci rajoute un mauvais signal au paysage politique international pour le climat.

Quels sont les scénarios envisageables ?

Premier scénario : un rulebook ambitieux est adopté et les contributions nationales des États sont renforcées

Ce premier scénario serait le meilleur. Comme l’avait affirmé le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, en septembre 2018, le monde n’a pas plus que deux ans pour agir contre le changement climatique climatique, sauf à devoir affronter des “conséquences désastreuses”. [18] Alors, que pourrait-il se passer à la COP24 pour aller dans ce sens et agir au plus vite ?

“Si nous ne changeons pas d’orientation d’ici 2020, nous risquons […] des conséquences désastreuses pour les humains et les systèmes naturels qui nous soutiennent” (Antonio Gutteres, 10 septembre 2018)

Imaginons. Même si les négociations sont ardues depuis quelques temps, la COP aboutit avec une réelle décision et non une “déclaration” comme au Sommet de Copenhague. Premièrement, la question de la flexibilité de la transparence est enfin réglée, et on définit quels sont les États qui peuvent ne pas rendre compte de leurs efforts : les pays en voie de développement qui émettent peu de gaz à effet de serre car ils ne sont pas encore assez développés, comme certains pays d’Afrique ou comme certaines îles du Pacifique (Kiribati, Vanuatu …). En revanche, La Chine et les pays d’Asie du Sud-Est doivent rendre compte de leurs efforts : ils sont obligés d’être bon élèves. L’Union européenne s’engage à la neutralité carbone d’ici 2050, et donne l’exemple pour la communauté internationale, en premier lieu les États-Unis.

Deuxièmement, le Dialogue de Talanoa a porté ses fruits, et tout le monde a fini par acter la nécessité de prendre des mesures d’urgence. En conséquence, les ambitions des contributions nationales sont rehaussées. Autrement dit, des pas gigantesques sont faits pour que l’humanité puisse être sauvée, les dirigeants du monde entier ont compris l’urgence, ils sont prêts à mettre de côté un peu de leur souveraineté pour répondre tous ensemble au changement climatique. Trump et Bolsonaro reconnaissent qu’ils se sont trompés. Les pays en voie de développement réussissent à avoir les 100 milliards d’argent public par an de la part des pays développés pour l’atténuation et l’adaptation, de manière contrôlée et prévisible.

Cela semble impossible ? C’est probablement le cas. Mais pourtant, le droit international a déjà donné des réponses à une situation climatique – n’oublions pas le Protocole de Montréal, en 1985, qui a interdit l’utilisation des substances appauvrissant la couche d’ozone. Et cela a fonctionné : aujourd’hui, le trou dans la couche d’ozone est en train de se refermer ! Alors pourquoi pas pour le climat ?

Deuxième scénario : on s’accorde sur un rulebook qui met plus ou moins tout le monde d’accord et le bilan collectif du Dialogue de Talanoa n’aboutit à rien – sauf à du vent

Deuxième scénario : tout le monde a bien compris l’urgence de la situation, notamment grâce au rapport du GIEC, et un rulebook est adopté. Le fait d’en adopter un est déjà un succès en soi. Au moins, les règles de l’Accord de Paris sont enfin fixées et il n’est plus possible de revenir en arrière. Même si certains gros émetteurs de GES peuvent dorénavant profiter de la flexibilité de la transparence (comme l’Inde ou la Chine), la question est au moins tranchée. Une victoire néanmoins en demi-teinte … L’enjeu politique se trouve dans les questions techniques : peut-on parler de succès si le rulebook décide d’accorder des exceptions (pour plus ou moins longtemps) à plusieurs gros pays émetteurs ? D’un point de vue géopolitique et de relations internationales, peut-être. D’un point de vue climatique, nous pouvons en douter.

Le Dialogue de Talanoa n’aboutit à rien de plus que quelques belles photos de dirigeants main dans la main. Pas d’augmentation des ambitions nationales, pas de mesures concrètes mises en place. Il aboutirait à un “bilan collectif” qui se contente de construire la synthèse de ce que les pays et les acteurs non-étatiques font déjà, c’est-à-dire la simple mise en commun des actions menées depuis 2015. Autrement dit, l’humanité est loin d’être sauvée, mais les dirigeants essaient au moins de maintenir l’illusion d’un effort climatique à grande échelle.

Troisième scénario : personne ne se met d’accord sur le rulebook

Pendant la COP, rien ne se passe comme prévu. Les négociations sont tellement difficiles qu’elles aboutissent à une simple déclaration, et aucune décision n’est prise, c’est Copenhague all over again. Les Etats-Unis, le Brésil, la Chine et la Russie ne veulent pas céder une once de terrain, et refusent que leurs contributions puissent être transparentes. Non seulement le dialogue de Talanoa n’a rien donné, mais aucune règle de mise en œuvre de l’Accord de Paris n’est adoptée. Ce serait le pire scénario et on passerait alors complètement à côté de l’objectif voulu.

Politiquement, c’est un désastre. Les dirigeants, en rentrant dans leurs pays, sont obligés d’affronter une opinion publique est de plus en plus mobilisée pour la question climatique. Les mois précédents, les appels des scientifiques et figures publiques se sont succédés dans la presse et les initiatives qui appellent à se mobiliser comme #OnEstPrêt ou #IlEstEncoreTemps [19] sont des exemples de la pression croissante de la société civile sur les dirigeants. Ceux-ci ont cherché à sauver leur image, mais le mal est fait. Cette hypothèse est peu probable en raison des conséquences politiques qu’une telle décision aurait, en particulier dans les démocraties.

Faut-il vraiment espérer quelque chose des négociations climatiques ?

Même en cas d’échec ou de succès en demi-teinte, la COP24 et toutes celles qui suivront après resteront bien sûr des moments phares pour la construction de véritables et ambitieuses politiques climatiques au niveau international. Au-delà des questions de droit international qu’elles posent, elles portent avant tout un poids symbolique très fort : notre capacité à nous mettre d’accord, tous ensemble, au nom de l’humanité pour sauver notre espèce.

Néanmoins, l’opacité des négociations entre pays et l’exclusion de pans entiers de la société s’oppose à cette philosophie. Cela laisse supposer que les élites politiques à l’œuvre seront capables d’affronter la situation… alors que nous pouvons sérieusement en douter. Nous l’avons vu plus haut, les questions techniques sur la flexibilité de la transparence ou sur les flux financiers entre États développés et en voie de développement accaparent les négociations et empêchent au final d’atteindre l’objectif : réduire de manière drastique nos émissions de gaz à effet de serre.

Alors, faut-il espérer quelque chose de cette COP ? Peut-être, selon les sensibilités. Reste que les acteurs non-gouvernementaux sont de plus en plus engagés dans la lutte contre le changement climatique de leur côté aussi, et qu’ils pourraient peut-être agir plus en profondeur et plus efficacement que les États. Le Sommet de Californie (Global Action Summit) en septembre 2018 réunissait tous ces acteurs qui s’engagent pour le changement climatique : entreprises, ONG, collectivités locales et territoriales. Certes, un de ses objectifs premiers était d’abord politique : cibler les électeurs du pays quelques semaines avant les élections de mi-mandat et mettre des bâtons dans les roues à l’administration Trump qui démembre allègrement tous les garde-fous législatifs et administratifs visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais ce sommet visait aussi à se substituer à l’administration fédérale – comme le souligne l’IDDRI [20] : “Le fait de venir signer un accord de coopération entre la Chine et la Californie, qui se présente souvent comme la 5e puissance économique mondiale, n’est pas anodin”. Cela “consacre la volonté de Pékin de continuer à travailler avec les États-Unis tout en contournant Washington.”

“On s’évertue à entretenir un modèle économique cause de tous ces désordres climatiques. (…) Nous faisons des petits pas, et la France en fait beaucoup plus que d’autres pays, mais est-ce que les petits pas suffisent … la réponse, elle est non.” (Nicolas Hulot, France Inter, mardi 28 août 2018)

Toutefois ces grands sommets, où l’on se congratule sur les solutions adoptées, tendent à une certaine cécité sur les causes réelles du dérèglement global plutôt qu’à affronter la réalité en face. Comme le disait si bien Nicolas Hulot lors de sa démission sur France Inter, fin août 2018 : “On s’évertue à entretenir un modèle économique cause de tous ces désordres climatiques. (…) Nous faisons des petits pas, et la France en fait beaucoup plus que d’autres pays, mais est-ce que les petits pas suffisent … la réponse, elle est non.” Le modèle économique dominant [21] veut nous laisser croire qu’il saura agir face à la situation, alors même que les élites de New York et de la Silicon Valley se préparent à l’apocalypse [22] : ils achètent des îles, des boîtes de conserve ou des munitions. Les difficultés socio-économiques et techniques auxquelles notre monde doit dorénavant faire face pour enrayer la crise climatique et environnementale sont si fortes qu’elles ne sont pas représentables de manière globale. C’est pourquoi il faut toujours garder un œil critique vis-à-vis des solutions simplistes, notamment si elles proviennent de sociétés pour lesquelles la recherche du profit est la raison première d’exister.

[1] La France s’est dotée en 2001 d’un Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique, qui a entre autres comme mission de suivre les impacts du réchauffement climatique en France et dans le monde. Pour plus d’informations, voir le site de l’Onerc : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/observatoire-national-sur-effets-du-rechauffement-climatique-onerc#e2

[2] En France, l’un des secteurs économiques qui sera le plus impacté est celui du tourisme (hivernal et estival) alors même que la destination France est au premier rang mondial en 2016 (avec 82,6 millions de touristes internationaux). Le tourisme hivernal en particulier doit déjà composer avec des hivers moins neigeux.

[3] Simon Roger, “COP21 : un succès à confirmer”, Le Monde, 23/12/2015. https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/12/25/cop21-un-succes-a-confirmer_4838061_3244.html

[4] L’une des meilleures basées de données pour les chiffres sur le climat est la synthèse faite par le Commissariat Général au Développement Durable : Chiffres clés du climat : France, Europe et Monde, édition 2018. Voir la version en ligne : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2017/datalab-27-CC-climat-nov2017-b.pdf

[5] Simon Roger, “Les émissions mondiales de CO2 repartent à la hausse”, Le Monde, 13/11/2017. https://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/13/apres-un-plateau-de-trois-ans-les-emissions-mondiales-de-co2-repartent-a-la-hausse_5214002_3244.html

[6] Lola Vallejo, “Négociations climatiques de Bangkok : l’urgence de définir les règles de mise en œuvre de l’accord de Paris”, IDDRI, 10/09/2018. https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/billet-de-blog/negociations-climatiques-de-bangkok-lurgence-de-definir

[7] David Levaï, Lola Vallejo, “Mise en œuvre de l’accord de Paris : les enjeux de la session de négociation à Bonn”, IDDRI, 30/09/2018. https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/billet-de-blog/mise-en-oeuvre-de-laccord-de-paris-les-enjeux-de-la

[8] Article 3.1 de la CCNUCC : “Il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l’intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l’équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives. Il appartient, en conséquence, aux pays développés parties d’être à l’avant-garde de la lutte contre les changements climatiques et leurs effets néfastes.” Le principe de responsabilité commune mais différenciée est donc fondateur des négociations climatiques, mais permet toutes les interprétations possibles.

[9] Oxfam, “2018 : les vrais chiffres des financements climat. Où en est-on de l’engagement de 100 milliards de dollars ?”, 2018. https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/billet-de-blog/dialogue-de-talanoa-lancement-positif-mais-issuehttps://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/bp-climate-finance-shadow-report-030518-fr.pdf

[10] Lola Vallejo, David Levaï, “Dialogue de Talanoa : lancement positif mais issue incertaine”, 10/05/2018. https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/billet-de-blog/dialogue-de-talanoa-lancement-positif-mais-issue

[11] Le rapport est disponible en entier sur le site du GIEC : http://www.ipcc.ch/report/sr15/

[12] Lola Vallejo, David Levaï, “Quels enjeux pour la COP24 ?”, IDDRI, 20/11/2018. https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/billet-de-blog/quels-enjeux-pour-la-cop24

[13] “#ChangingTogether – COP24 in Katowice”. https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=KBNP6bKXWeY

[14] “Polish government split over coal ahead of UN climate summit”, Climate Change News, 21/11/2018. http://www.climatechangenews.com/2018/11/21/polish-government-split-coal-ahead-un-climate-summit/

[15] Ernesto Araùjo, “Sequestrar e pervreter”, Metapoltica 17. https://www.metapoliticabrasil.com/blog/sequestrar-e-perverter?fbclid=IwAR2yJ9k5BJzaHGjjYrVwRdTNyX53DHT1Ng6e4MtnV-sA1xvD-MloWv84hMU

[16] “L’Amazonie, “poumon vert” le plus efficace des forêts mondiales”, Le Monde, 17/03/2009.https://www.lemonde.fr/planete/infographie/2009/03/17/l-amazonie-poumon-vert-le-plus-efficace-des-forets-mondiales_1169182_3244.html

[17] Rachel Knaebel, “L’Amazonie, convoitée par l’agrobusiness et l’industrie minière, en danger imminent avec l’élection de Bolsonaro”, Bastamag, 30/10/2018. https://www.bastamag.net/Amazonie-Bresil-Bolsonaro-agrobusiness-amerindiens-ecologie-deforetsation

[18] “Il nous reste deux ans pour agir contre le changement climatique, avertit l’ONU”, Sciences et Avenir, 11/09/2018. https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat/il-nous-reste-deux-ans-pour-agir-contre-le-changement-climatique-avertit-l-onu_127387

[19] A retrouver sur leurs sites : http://ilestencoretemps.fr onestpret.fr

[20] David Levaï, “Les acteurs non-étatiques au chevet de l’action climatique”, IDDRI, 20/09/2018. https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/billet-de-blog/les-acteurs-non-etatiques-au-chevet-de-laction-climatique

[21] Pierre Gilbert, “Démission de Hulot : la faillite de l’écologie libérale”, Le Vent se Lève, 28/08/2018. https://lvsl.fr/demission-de-hulot-la-faillite-de-lecologie-neoliberale

[22] Emeline Amétis, “Les milliardaires de la Silicon Valley se préparent à la fin de notre civilisation”, Slate, 31/01/2017. http://www.slate.fr/story/135356/riches-fin-du-monde