Nous sommes en pleine saison automnale des prix littéraires. Jean-Paul Dubois vient tout juste d’obtenir le prix Goncourt pour Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon et le prix Renaudot a récompensé Sylvain Tesson pour son livre La panthère des neiges. En France, les prix littéraires sont très suivis et le prix Goncourt, notamment, promet quelques 400 000 ventes à son récipiendaire. Si les jurys des différents prix les plus importants (Goncourt, Académie française, Renaudot, Femina, Médicis, etc.) entendent consacrer la qualité d’un livre et le « style » de son auteur, la réalité est peut-être autre. Dans la mesure où les retombées économiques sont énormes, les maisons d’édition positionnent tous les ans leurs poulains dans la course. Et ce, au grand dam des oubliés, des perdants, de la course littéraire parmi les 336 livres qui sont sortis pour cette nouvelle rentrée française de 2019.

Les prix littéraires questionnent en profondeur le rapport d’une société à sa littérature. La France est fréquemment vue comme une nation littéraire, ce qui fait dire à un auteur américain lors d’un voyage en France : « on peut s’en rendre compte en regardant le nom des rues, des places, des stations de métro : Victor Hugo par-ci, Jules Verne par-là ». L’exemple de la commune d’Illiers est fameux. La commune est devenue Illiers-Combray grâce à À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, car elle fut le lieu d’enfance du narrateur, expérience formidable de pénétration du réel par la fiction.

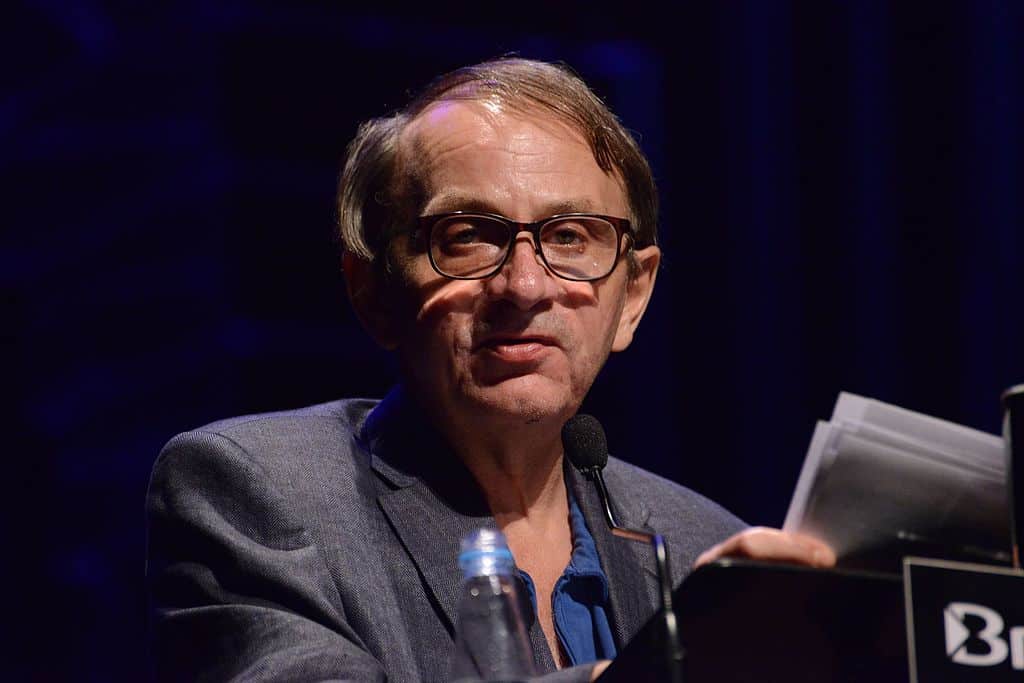

L’académicien Jean-Marie Rouart s’interrogeait sur cette idée de « nation littéraire » dans une conférence en 2014 [1]. Il parvenait à faire saisir ce lien double entre la France et la littérature : au sein de l’État-même et dans le cœur des Français. Une phrase du général de Gaulle frappe : « À ma gauche Michel Debré. À ma droite, j’ai et j’aurai toujours André Malraux » [2]. C’est-à-dire qu’à la place d’honneur, à l’opposé du Premier ministre et rédacteur de la Constitution de 1958, à la tête de la plus haute instance de l’État, il y a un écrivain, la littérature, l’histoire, la culture : il y a André Malraux. Il y a aussi la figure de l’intellectuel, très française, incarnée la première fois par Zola, suivi par Mauriac et Sartre. La littérature est aussi un moyen de légitimation des chefs d’État. Que l’on pense à l’ouvrage de Stendhal posé sur le portrait officiel d’Emmanuel Macron, à Malraux comme ministre de de Gaulle, Giscard d’Estaing comme académicien ou Pompidou, normalien et agrégé de lettres, qui publia une Anthologie de la poésie française. On finit par Sarkozy qui, après avoir confié ne pas aimer La Princesse de Clèves, se rattrapa : « Nos chefs d’œuvre littéraires sont chez nous l’objet d’un culte quasi religieux. Il faut le comprendre et l’accepter. C’est aussi ça la France ».

POURQUOI DES PRIX LITTÉRAIRES ?

La France a toujours objectivement produit de très grands écrivains. Elle est aussi le pays qui a le plus grand nombre de prix littéraires : près de 600. À l’origine, le prix Goncourt fut créé en 1903 pour récompenser un jeune auteur et « aider à l’éclosion des talents » (Edmond de Goncourt). En offrant une bourse élevée, il permettait à l’auteur de vivre convenablement et de s’arracher à la nécessité. Aujourd’hui, la récompense financière est fixée à 10€… Par ailleurs, la liste des grands auteurs qui n’ont pas été récompensés par le Goncourt et le Renaudot est longue. De fait, avoir un prix ne permet pas la postérité. D’ailleurs, il n’appartient à personne de la produire. Tous les panthéonisés, les enterrés au Père-Lachaise, tous les nobellisés, sont-ils aujourd’hui connus de nous tous ?

Le XIXème siècle est le moment d’autonomisation de la profession d’écrivain. Ils s’émancipent des pouvoirs en place et peuvent vivre de façon indépendante. Flaubert en représente, d’après Bourdieu [3], l’idéal-type. L’univers du champ littéraire est relativement autonome à cette époque, il « fait place à une économie à l’envers, fondée, dans sa logique spécifique, sur la nature même des biens symboliques […] dont la valeur proprement symbolique et la valeur marchande restent relativement indépendantes. » [4]

Il y a un deuxième moment dans l’histoire des prix littéraires. C’est lorsque les éditeurs se rendent compte, à partir des années 1920, de l’impact des prix sur les ventes. Aujourd’hui, un prix Goncourt se vend autour de 400 000 exemplaires, on l’a dit. Sans, l’oeuvre n’aurait peut-être pas même atteint les 30 000 ventes, même si l’auteur est connu, nous y reviendrons.

LA FORCE DU PRIX

On remarque que les prix littéraires, en s’appuyant sur une présupposée valeur littéraire, parviennent à la convertir en valeur économique [5]. En fait, les prix littéraires permettent de rendre bankable un livre qui ne le serait pas forcément. Il y a la reconnaissance que ce livre est vendable tout autant qu’il est appréciable d’un point de vue littéraire. Le prix permet de faire rencontrer un public avec une œuvre, rencontre qui n’aurait pas eu lieu si le prix ne lui avait pas été décerné.

Comme l’écrit Sylvie Ducas : « le prix littéraire conçoit l’œuvre comme une valeur à la fois littéraire et marchande » [6]. C’est parce que le prix littéraire sait l’impact qu’il a sur les ventes qu’il peut transformer la structure de la littérature elle-même. Au cours de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle, la massification du lectorat, la financiarisation et la médiatisation nouvelles de ce champ, une nouvelle figure littéraire apparaît. Celle de l’écrivain médiatique. Les écrivains sont considérés par les maisons d’édition comme des « chevaux de course » assignés à des box « d’écuries éditoriales ». Au cours du XXème siècle, trois maisons d’édition se sont particulièrement distinguées dans l’obtention des prix littéraires : Gallimard, Grasset et Le Seuil. D’où l’appellation du monstre « Galligrasseuil ».

D’un point de vue plus économique, le prix littéraire vend [7]. C’est bien le Goncourt des lycéens qui vend énormément : au moins 394 000 ventes attendues, contre « seulement » 345 000 ventes pour le Goncourt. Aussi, 80% des ventes d’un livre qui a reçu un prix se font dans l’année de sa consécration. En général, les ventes se multiplient par sept ou huit selon le prix littéraire obtenu. Si l’on considère un prix de vente d’environ 20€ pour un livre broché, le chiffre d’affaires est autour de 6 900 000 € pour un prix Goncourt, alors qu’il n’aurait peut-être été que de 700 000 € si le livre n’avait été vendu qu’à 35 000 exemplaires — ce qui est déjà correct et permet d’amortir l’investissement (fabrication, droits d’auteurs et frais de diffusion). Le livre qui détient le record est Au revoir là-haut de Pierre Lemaître, vendu à un million d’exemplaires en trois mois suivant son obtention du Goncourt. Cela représente un chiffre d’affaires de 22 500 000 € et 4 500 000 € de profit. Le livre est bel et bien devenu le produit d’industries culturelles.

LE PRIX DE LA LITTÉRATURE

Le monstre « Galligrasseuil » a remporté près de la moitié des lauréats Médicis, Interallié, Renaudot et Goncourt depuis l’existence de ces prix. Si Actes Sud, la maison d’édition arlésienne, semble devenir une sorte de « troisième voie » entre Gallimard et Grasset (rappelons que la maison d’édition a gagné quatre prix Goncourt ces six dernières années), le suspense n’est plus vraiment à son comble.

En fait, il ne s’agit de suspense que dans la mesure où les prix littéraires, avec l’aide des maisons d’édition et des critiques, ont mis en scène leurs récompenses et les consécrations. Cette mise en scène questionne. Elle fonctionne comme un rideau. Ce que l’on voit devant, ce sont les acteurs. Ce sont les membres du jury qui se réunissent pour débattre puis délibèrent et, enfin, décernent le prix. Mais il convient de questionner ce qui est caché, ce qui n’est pas montré. Derrière le rideau, tout se sait, tout le monde se connait. On est à Paris dans le milieu de la culture, entre hommes blancs quinquagénaires. L’importance n’est pas dans ce qui est montré dans les médias, n’est pas dans le bandeau que l’on accole au livre, à l’étiquette supplémentaire sur l’auteur, mais plutôt dans ce que l’on ne nous montre pas.

S’il n’est pas question de corruption et de pots-de-vin ici, c’est parce que cela est bien plus complexe. Le fait que les statuts de l’académie Goncourt aient été modifiés pour empêcher le membre du jury d’être salarié par une maison d’édition, ne change rien à l’affaire. Il y a, comme le disait Michel Tournier, des « corruptions sentimentales », des connivences entre la critique littéraire, les maisons d’édition et les jurys. De plus, cela n’empêche pas que le juré soit aussi un écrivain édité par une maison d’édition ou ancien éditeur d’une certaine maison.

Les prix littéraires, en tant qu’institution officielle de légitimation artistique, peuvent aussi « exercer une forme de censure à la fois linguistique, idéologique et raciale » [8]. Prenons un exemple très concret : le prix Goncourt de 1932. C’est Guy Mazeline qui l’obtient pour son roman Les loups. Vous ne pourrez trouver aucune édition récente de cet ouvrage, l’auteur étant tombé dans les oubliettes de l’histoire de la littérature. La même année, c’était pourtant Louis-Ferdinand Céline qui était pressenti pour son grand roman, aujourd’hui considéré comme un chef d’œuvre de la littérature mondiale : Voyage au bout de la nuit. L’académie Goncourt ne l’a pourtant pas consacré. Les raisons ? On lui reprocha d’enfreindre les règles de la bienséance linguistique. Ici, on a un premier cas de censure linguistique, relativement commun. Néanmoins, ce qui est nouveau, c’est que la semaine précédente, les jurés s’étaient entendus pour le décerner à Céline. Que s’est-il passé entre-temps ? Mazeline fut édité par Gallimard, maison d’édition qui tardait à publier le livre de Céline. L’auteur s’est donc tourné vers le petit éditeur belge Denoël et Steele pour faire avancer la publication. On pourrait penser que Gallimard, qui était très présent au sein du jury via Roland Dorgelès ou Raoul Ponchon, ait pu influencer le vote. L’histoire se termine ainsi : Céline dénonce les « crassouilleries » et les « m’as-tu lu » de l’académie. Aujourd’hui encore, on ne comprend pas très bien les volte-face de certains jurés qui voulaient voter Céline mais finirent par se tourner vers Mazeline [9]. Gallimard finit par récupérer les droits d’auteur et d’édition de Céline : l’histoire finit toujours bien pour les grandes maisons d’édition.

LE CONFORMISME LITTÉRAIRE

La conséquence la plus néfaste des prix littéraires est la suivante : Alors qu’ils étaient à l’origine une espèce de mécénat littéraire, ils furent détournés par l’industrie culturelle. Le capitalisme financier a investi le champ de la culture assez tôt. Il est devenu complètement dominant dans les années 1970-1980. L’industrie de l’édition naît très exactement en mars 1853 lorsque Hachette, éditeur, ouvre une librairie dans une gare parisienne. Les industries culturelles n’ont cessé de grandir et concernent tous les milieux artistiques, du cinéma à la danse, en passant par le théâtre.

Aujourd’hui, en France, il y a cinq grands groupes : Editis (Le Robert, 10/18, Nathan, …) possédé par Vincent Bolloré, Hachette (Fayard, Grasset, Stock, Livre de poche, …) possédé par Arnaud Lagardère, Madrigall (Gallimard, Flammarion, P.O.L., Denoël, …) possédé par Antoine Gallimard, La Martinière (Seuil, Points, …) et Média Participations (livres de jeunesse) [10]. Ces cinq grands groupes appartiennent tous à des milliardaires et millionnaires français qui possèdent d’autres grandes entreprises dans le champ culturel.

Ces groupes d’édition permettent à leurs auteurs une très large diffusion. Par exemple, Grasset fait partie du groupe d’édition Hachette détenu par Lagardère. Celui-ci possède également Relay, et peut donc distribuer le livre dans toutes les enseignes de France. C’est le même mécanisme qui s’applique à Editis et aux autres. On assiste donc à une conformisation des consommations littéraires. Ces grands monopoles proposent massivement les mêmes livres. Les éditeurs éditent aussi massivement le même type de livre pour contenter les managers. Et les managers sont heureux lorsque leurs livres gagnent des prix littéraires.

C’est cette circularité induite par le prix littéraire et par la situation oligopolistique du marché littéraire qui produit le conformisme dans notre consommation de livres. Le fait que plus de 600 livres (français et étrangers) sortent à chaque rentrée noient les lecteurs et les critiques. Les prix et les oligopoles permettent d’y opérer une triste sélection.

QUELLE VALEUR LITTÉRAIRE DES LIVRES RÉCOMPENSÉS ?

Les prix littéraires peuvent évidemment récompenser de bons livres, stylistiquement neufs et narrativement palpitants. Ce fut le cas lorsque le prix Goncourt le décerna à Matthias Enard pour Boussole (Actes Sud, 2015). Ce livre fut jugé « complexe », « imbitable », « élitiste », par la critique et les lecteurs. Néanmoins, ce livre a réconcilié, pendant un court moment, la valeur littéraire du livre avec ses ventes. Le jury n’a pas eu peur de récompenser un livre exigeant, innovant et qui change de la médiocrité des auteurs habituellement consacrés.

Néanmoins, les prix littéraires ont souvent tendance à récompenser des auteurs déjà connus (ce qui est contraire à la volonté originelle du prix Goncourt), à récompenser des hommes (autour de 85%), à récompenser des auteurs édités chez des grandes maisons d’édition (« Galligrassud » pourrions-nous dire aujourd’hui). Cette concentration des prix sur des œuvres inintéressantes, entendues, faussement révoltées ou trop consensuelles et modérées, à l’écriture pauvre, rend le champ littéraire un lieu hyper-capitaliste et les écrivains des managers en compétition pour leurs maisons d’édition en attente de rendement.

Alors que le prix Nobel de littérature a récemment été décerné à Peter Handke, immense écrivain autrichien, son compatriote, Thomas Bernhardt, nous proposait dans les années 1980 une belle pitrerie :

Depuis des années je m’interrogeais sur le sens de cette Académie, et toujours j’en revenais à me dire qu’un tel sens ne saurait procéder de ce qu’une assemblée, qui en fin de compte n’a été fondée que pour servir froidement le narcissisme de ses vaniteux membres, se réunisse deux fois par an pour s’auto-encenser et, après le bénéfice d’un voyage luxueux aux frais de l’État, goûter dans des établissements renommés à de de la bonne cuisine bourgeoise et à de la bonne boisson, tout cela pour tourner pendant près d’une semaine autour du pot de sa bouillie littéraire fade et faisandée.

Thomas Bernhard, Mes prix littéraires

Comme Thomas Bernhardt, il y eut de grands écrivains qui refusèrent les prix littéraires. Le plus connu est sans doute Jean-Paul Sartre qui refusa le prix Nobel de littérature. Il motiva son refus en expliquant qu’un écrivain ne pouvait pas être une institution et que c’était une forme d’honnêteté envers ses lecteurs que de refuser toute forme de prix. De fait, il ne peut accepter de consécration officielle dans la mesure où il prend position sur des sujets politiques et sociaux et qu’il ne peut pas et ne veut pas engager toute l’institution avec lui.

En France, le seul écrivain à avoir refusé le prix Goncourt est Julien Gracq en 1951 pour son ouvrage d’une esthétique rare et précieuse, Le Rivage des Syrtes. Déjà très peu engagé dans la vie médiatique, Gracq avait prévenu l’académie Goncourt de sa volonté de ne pas vouloir être dans la liste des lauréats, d’être selon ses mots un « non-candidat ». Il est choisi quand même. Il ne souhaite pas se « poser en champion publicitaire de la vertu » et ne peut dans cette mesure accepter le prix. Il enchaîne : « Mais, tout de même, je ne veux pas qu’on pense qu’après avoir sérieusement détourné peut-être quelques jeunes (peu nombreux, qu’on se rassure) de la conquête des prix littéraires, je songe maintenant à la dérobée à me servir. » [11]

Malheureusement, et malgré la volonté de son auteur, ce refus a conféré une existence médiatique supplémentaire à son auteur. Le Rivage des Syrtes a été d’autant plus vendu qu’un prix Goncourt habituel, 110 000 ventes la première année et 175 000 l’année suivant le scandale. Julien Gracq fut auréolé pour l’éternité, auréole qu’il ne souhaitait pourtant pas.

[1] http://www.academie-francaise.fr/limportance-de-la-litterature-dans-la-nation-francaise

[2] Charles de Gaulle, Mémoires, La Pléiade

[3] Pierre Bourdieu, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Points, 2015

[4] Ibid., p. 234

[5] Gisèle Sapiro, La sociologie de la littérature, Repères N°641, 2014, p. 49

[6] Sylvie Ducas, La littérature à quel(s) prix ? Histoire des prix littéraires, La Découverte, 2013, p. 66

[7] Étude de l’Institut GFK : https://www.gfk.com/fr/insights/press-release/rentree-litteraire-le-bandeau-rouge-fait-toujours-de-leffet/

[8] Gisèle Sapiro, La sociologie de la littérature, op.cit., pp. 87-88

[9] Pour de plus amples informations concernant « L’affaire Céline / Goncourt 1932 » http://jhrosny.overblog.com/2013/12/dossier-céline-et-le-goncourt-1932.html

[10] Livre Hebdo, « L’édition mondiale en 2014 », 27 juin 2014

[11] La lettre complète à retrouver ici : https://terresdefemmes.blogs.com/mon_weblog/2005/12/3_dcembre_1951j.html