Au détour des manifestations contre la réforme des retraites, un slogan a fleuri sur les pancartes, les réseaux sociaux et s’est également traduit par plusieurs actions : « pas de retrait, pas de JO ». En d’autres termes, perturber le déroulement des Jeux Olympiques si la réforme des retraites n’est pas abrogée. Le 28 avril, le chantier de la piscine olympique à Saint-Denis était ainsi bloqué par les opposants à la réforme. Le 6 juin 2023, des manifestants, en grande partie membres de la CGT, envahissaient le siège du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Si le mouvement social cible les JO, c’est que les polémiques sur son organisation se multiplient : expulsion des étudiants, exploitation des travailleurs, prix des places, bétonisation, etc. Bien loin des valeurs historiques de l’olympisme, les JO sont en effet devenus une véritable machine à cash pour de nombreuses entreprises, au détriment de l’environnement, des habitants de la ville hôte et des finances publiques.

Pendant longtemps, l’organisation des JO était l’objet d’une âpre bataille entre les villes du monde entier. Accueillir l’événement le plus regardé au monde était alors vu comme un moyen de faire rayonner sa ville à l’international, tout en se dotant d’infrastructures flamboyantes. Mais, cette époque semble révolue. À l’origine, cinq villes étaient en compétition pour organiser l’édition 2024 : Hambourg, Rome, Budapest, Paris et Los Angeles. Mais, les trois premières se sont finalement retirées. Déjà très endettée, la capitale italienne a jugé cette dépense au-dessus de ses moyens.

JO et opinion publique, le grand désamour

À Hambourg, un référendum d’initiative citoyenne « pour ou contre l’organisation des Jeux Olympiques ? » a été organisé suite à l’action de nombreuses organisations. Le résultat bat en brèche l’idée de Jeux populaires et désirés par une ville, voire une nation, entière : 51,6% des 650.000 votants se sont opposés à la candidature de leur ville. Quant à Budapest, la mairie a préféré retirer sa candidature alors qu’un référendum similaire était en passe d’être organisé. Finalement, le Comité international olympique (CIO) a préféré attribuer les Jeux de 2028 à Los Angeles et ceux de 2024 à Paris. Raconté ainsi, le rêve olympique perd ses allures de conte de fée.

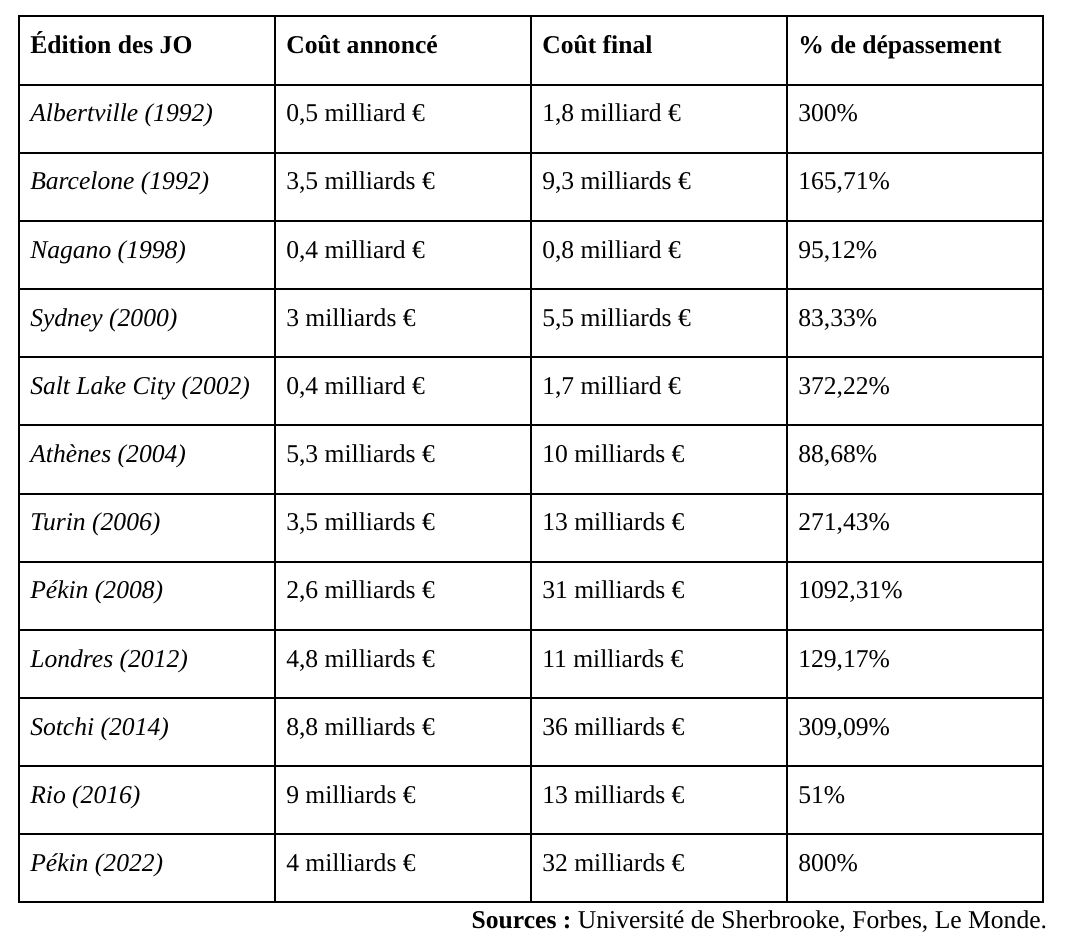

La première raison pour laquelle de moins en moins de villes souhaitent organiser ces jeux est celle des coûts d’organisation colossaux. Ceux-ci se chiffrent en milliards et dépassent systématiquement les prévisions initiales. Le tableau ci-dessous, bien que non exhaustif, donne une idée de l’ampleur des sommes dépensées :

Face à ces critiques récurrentes, les organisateurs, notamment la maire Anne Hidalgo, ont bien sûr promis que les JO 2024 seraient différents et plus vertueux. Le directeur général adjoint du comité de candidature de Paris, Michel Aloisio, avait indiqué que le risque d’explosion des coûts n’existait pas, du fait de la préexistence d’un certain nombre d’infrastructures : 95% des sites sont déjà construits ou seront temporaires. Sauf que ces promesses ont déjà été faites de nombreuses fois dans le passé. À chaque édition des Jeux Olympiques, c’est la même chanson : Londres, Rio de Janeiro, Tokyo promettaient elles aussi de maîtriser les dépenses, de respecter les droits des travailleurs et d’organiser des Jeux écologiques. Or, il n’en a rien été.

Lors de l’annonce de sa candidature, Paris annonçait un budget de 6,6 milliards d’euros. Cette somme est aujourd’hui passée à 8,8 milliards d’euros. À quoi servent de telles sommes ? Il faut distinguer deux structures, à savoir la Solideo et le Comité d’organisation des Jeux. La première est l’entité chargée du financement des structures olympiques, tandis que la seconde s’occupe à proprement parler des Jeux olympiques et paralympiques. D’ores-et-déjà, le budget de la Solideo a augmenté du fait de l’inflation, avec une hausse de 150 millions d’euros prise en charge à 66% par l’État et le reste par les collectivités locales.

Afin de finir les chantiers à temps malgré des grèves, des interruptions pendant la crise sanitaire et les éternels retards du BTP, le prix à payer risque d’augmenter encore. Si la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra a déclaré que « les Jeux financent les Jeux », les sénateurs Laurent Lafon (centriste) et Jean-Jacques Lozach (socialiste) estiment donc au contraire qu’à « moins de deux ans des Jeux de Paris 2024, et si notre capacité à les organiser ne fait pas de doute, il n’est plus garanti que le pays organisateur n’aura pas à combler un déficit à l’issue des Jeux de Paris 2024 ».

Mais la plus grande inconnue, celle qui risque de faire déraper toutes les prévisions budgétaires, est le coût de la sécurité. Encore non chiffrée, celle-ci sera à coup sûr très lourde et incombera au Ministère de l’Intérieur. Dans un rapport paru en janvier, la Cour des Comptes estime que « sur le volet sécurité et transports, la Cour appelle à une vigilance extrême et presse de finaliser au 1ᵉʳ semestre 2023 le plan global de sécurité des Jeux, pour stabiliser les besoins de sécurité privée dont le déficit des moyens est probable et pour planifier l’emploi des forces de sécurité intérieure ».

Étant donné le risque terroriste, mais aussi pour éviter de reproduire des scènes comparables au fiasco de la finale de la Ligue des Champions au Parc des Princes, les besoins sont considérables. La cérémonie d’ouverture, qui doit prendre la forme d’un défilé sur la Seine et pourrait accueillir 400.000 personnes, est de loin la plus compliquée à sécuriser.

Or, les policiers ne sont pas assez nombreux pour faire face au nombre de missions qui leur sont attribuées. Les organisateurs espèrent donc recruter en masse des agents de sécurité privée. Selon Gérald Darmanin, « il faut environ 25 000 agents de sécurité privée en plus pour les JO », soit « 20 % du total de la profession, qui compte 130 000 personnes ». Pour former aussi vite autant de monde, il prévoit des formations accélérées, c’est-à-dire probablement bâclées.

Pour compléter cet arsenal, le gouvernement a récemment fait voter une loi autorisant avant, pendant et après les Jeux, l’usage de la vidéosurveillance algorithmique, c’est-à-dire d’outils censés détecter automatiquement des comportements suspects sur les images des caméras. Une technique qui n’a pourtant jamais fait ses preuves. Au-delà de faire exploser le budget, la sécurité des JO s’annonce surtout comme une occasion pour le gouvernement de renforcer discrètement son arsenal de surveillance, au mépris des libertés fondamentales.

Des jeux écologiques ? Le sempiternel grand blabla

Outre le respect du budget initial, Anne Hidalgo promettait également des Jeux différents sur un autre aspect : ceux-ci seraient enfin écologiques. « Ce sont des Jeux qui seront alignés sur l’accord de Paris sur le climat. Grâce au CIO, on va accélérer la transition énergétique et écologique. On va pouvoir prouver que des Jeux olympiques peuvent être écologiques » expliquait-elle ainsi à la chaîne suisse RTS en 2017. Peut-on franchement y croire une seule seconde ?

Comment prétendre qu’un événement qui réunira a priori 16 millions de personnes venues du monde entier, notamment en avion, puisse être écologique ? Selon Pierre Rabadan, adjoint à la Maire de Paris en charge du sport, des Jeux olympiques et paralympiques et de la Seine, cela ne fait “que” deux millions de personnes en plus que celles qui viennent en temps normal. Ce qui n’est tout de même pas rien. Partout dans le monde, l’accueil des touristes crée une forte pression environnementale : il faut pouvoir les loger, leur fournir de l’eau, traiter leurs déchets… On voit mal par quel miracle la maire de Paris éviterait le sort de toutes les autres villes.

Par ailleurs, les Jeux Olympiques sont aussi une occasion de nourrir les groupes du BTP en leur offrant de nombreux contrats de construction. Si de nombreux équipements des JO de Paris existent déjà, la bétonisation menace toujours. Les projets initiaux prévoyaient ainsi de détruire des jardins ouvriers à Aubervilliers, pour les transformer en piscine olympique. Si celle-ci verra bien le jour, le solarium et les espaces de bureaux prévus pour l’accompagner ont finalement été abandonnés suite à une forte mobilisation des riverains et des associations environnementales, qui ont gagné un recours en justice. Il faut dire que ce projet était parfaitement inutile : il existe déjà des milliers de mètres carrés de bureaux vides dans la capitale, alors que les terres agricoles et les espaces verts sont bien trop rares par rapport à la population.

Au-delà des infrastructures sportives, les JO offrent aussi une occasion d’accélérer des projets dans les cartons depuis des années, au nom de la modernisation de la capitale. À Saint-Denis par exemple, un échangeur autoroutier va être construit à proximité d’un groupe scolaire. Au-delà des nuisances sonores, les enfants pourront apprécier la pollution à deux pas de leur cours de récréation… On peut également compléter la liste des grands projets inutiles accélérés par les JO avec le projet de méga-centre commercial Europacity, finalement abandonné face à la pression citoyenne, ou la Tour Triangle dans le 15ᵉ arrondissement. Alors qu’il ne s’agit que d’un immeuble de bureaux sans lien avec les Jeux, ce projet cher à la maire de Paris a bénéficié des procédures d’urbanisme accélérées et simplifiées écrites pour les JO…

Le Charles de Gaulle Express : une gabegie financière sans utilité pour les Parisiens

Parmi les autres projets promis par la France pour obtenir l’organisation des Jeux Olympiques afin d’assurer le CIO de sa capacité à accueillir l’événement figure une liaison directe en l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et la gare de l’Est : le Charles de Gaulle Express. Cette ligne destinée aux touristes prévoit une liaison en 20 minutes, tous les quarts d’heure. Si celui-ci ne devrait finalement pas voir le jour avant 2027, ce projet pharaonique témoigne de l’indécence des dépenses que les pouvoirs publics sont prêts à effectuer dans certaines situations, alors même que les transports du quotidien souffrent du manque d’argent public.

En effet, le CDG Express empruntera des infrastructures existantes, empruntées actuellement par le RER B. Or, non seulement les travaux causeront d’importants désagréments pour les voyageurs de cette ligne, mais surtout la circulation des RER B risque d’être affectée au quotidien. Avec 900.000 voyageurs par jour, pour l’essentiel des banlieusards qui viennent travailler à Paris, cette ligne est déjà la deuxième la plus fréquentée d’Île-de-France. L’unique solution permettant de mettre en place le CDG Express sans empiéter sur les transports des travailleurs consisterait à doubler le tunnel entre Châtelet — Les Halles et Gare du Nord, le plus chargé du monde.

💬 RER D et E: "La région ne veut absolument pas parler du doublement du tunnel entre gare du Nord et châtelet, qui est commun au RER B, ce qui fait que dès qu'il y a une perturbation sur une ligne, l'autre est forcément impactée", dénonce le président de l’association SaDur pic.twitter.com/IRl0SUW8CJ

— BFM Paris Île-de-France (@BFMParis) October 27, 2021

Certes, la solution a un coût : entre deux et quatre milliards selon les différentes estimations. Mais au regard du coût du CDG Express, d’ores-et-déjà évalué à 1,8 milliard d’euros, on peut se demander pourquoi cette solution n’a pas été retenue. Les pouvoirs publics semblent donc préférer simplifier la vie des touristes plutôt que d’améliorer la desserte des personnes qui travaillent à Paris. Ce projet illustre donc bien à quel point l’horizon olympique permet de précipiter des projets pharaoniques, sans intérêt pour les Parisiens.

Les chantiers des JO et les mauvaises conditions de travail

Outre le caractère discutable de certains chantiers olympiques, la sécurité des travailleurs de ces chantiers pose de grands problèmes. À la fin de l’année 2022, les données communiquées par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France font état de 87 blessés – dont 11 graves – à déplorer sur les chantiers des JO. Le 7 mars dernier, un troisième ouvrier perdait la vie sur le chantier du Grand Paris Express. Pour l’union départementale 93 de la CGT, ces blessures et décès ont directement pour cause « les cadences imposées pour respecter les échéances des ouvrages du Grand Paris », qui créent une « pression ne peut être qu’accidentogène » alertait l’union départementale de la CGT 93.

En juin 2023, les groupes de BTP Vinci, Eiffage, Spie Batignolles et GCC, ainsi que huit sous-traitants, ont été assignés devant le conseil de prud’hommes de Bobigny par dix travailleurs des chantiers des Jeux Olympiques. Les dix personnes en question étaient des étrangers sans papier – depuis régularisés – qui subissaient des mauvais traitements sur les chantiers. Un des travailleurs explique ne pas avoir pu avoir de jours de repos malgré des douleurs au genou.

Des JO anti-populaires (des billets hors de prix), anti-écologiques (destructeurs d’espaces verts), anti-sociaux (des étudiants chassés de leur logement) et maintenant des JO anti-Code du travail. Ça fait beaucoup ! 😡 https://t.co/KzOLMH4bqa

— Vianney Orjebin (@vianneyorjebin) June 20, 2023

En 2022 déjà, suite à des passages sur les chantiers de l’inspection du travail, le parquet de Bobigny avait ouvert une enquête pour « emploi d’étrangers sans titre » et « exécution en bande organisée d’un travail dissimulé ». Selon la CGT, le nombre d’étrangers sans papiers travaillant sur les chantiers des JO serait d’une centaine de personnes. Un système qui découle directement d’un recours abusif à la sous-traitance, qui permet aux donneurs d’ordre de se dédouaner de leurs responsabilités.

Qui peut se payer les JO ?

Au-delà des infrastructures de transport et de sport, les JO vont aussi accroître la pression immobilière dans la région parisienne, afin de loger les touristes. Depuis plusieurs mois déjà, les reportages sur les Parisiens et Parisiennes qui quitteront la capitale en loueront leur logement sur Airbnb se multiplient. Pour eux, comme pour la plateforme, qui félicite « ceux qui partagent leurs logements » pour « contribuer, à sa façon, à accueillir le monde entier », les JO représentent une aubaine financière. Mais encore faut-il pouvoir avoir la chance de partir en vacances ou de télétravailler pour pouvoir réaliser cette belle affaire.

Surtout, on ne peut oublier le rôle de ces plateformes dans le renchérissement des prix des loyers. Cette hausse des coûts du logements est encore accéléré par la gentrification de Paris et de l’Île-de-France permise par les JO. Dans le 10ᵉ arrondissement de la capitale, le prix médian du mètre carré atteint déjà 10 570 €/m2, soit une hausse de 11% sur cinq années. À Saint-Denis, le prix des logements a augmenté de 7,5% sur les trois dernières années. Même les logements sociaux, déjà en nombre insuffisant, voient également leur prix augmenter, notamment en raison de la hausse des coûts de l’énergie et de la précarisation des bailleurs par la loi ELAN d’Emmanuel Macron. Ainsi, les JO viennent encore accentuer la perte du droit à la ville pour de nombreux Parisiens et banlieusards, au profit d’acteurs privés.

Les #JO2024 constituent un évènement exceptionnel pour notre pays. Les Crous, comme l’ensemble des acteurs publics, seront au rendez-vous pour assurer leur réussite

— Les Crous (@Cnous_LesCrous) May 11, 2023

Parmi la longue liste de ceux qui ne pourront assister aux JO, on trouve aussi les étudiants vivant en résidences CROUS. Les centres CROUS de Paris, Versailles et Créteil ont ainsi envoyé un mail à leurs locataires pour leur indiquer que « le Comité d’organisation [des JO] nous demande de mettre à sa disposition la résidence Crous où vous êtes actuellement logé pendant les mois de juillet et août 2024 pour l’accueil des volontaires et partenaires mobilisés pour l’évènement. La résidence devra être vide de tout occupant à compter du 1er juillet 2024 ». Si des possibilités de relogement pour les étudiants qui ont besoin de conserver un logement pendant l’été sont prévues, reste à voir quelles formes elles prendront et aucun dédommagement pour leur permettre de déplacer leurs affaires dans un nouveau logement n’est prévu. Or, certains étudiants seront alors en pleine période de rattrapage, avec d’autres problèmes à gérer qu’un déménagement.

L’enjeu des logements témoigne de toute évidence du manque de planification de cet événement. À Paris, 17,4% des logements sont vides depuis plus de deux ans, comme l’indique un rapport de l’Apur paru en 2021. En anticipant le besoin de logement et le souci structurel engendré par celui-ci dans la capitale, l’impulsion donnée par l’organisation des Jeux Olympiques aurait pu permettre de toucher aux causes profondes de ce problème, par exemple en organisant la réquisition des logements vides et en construisant davantage de logements sociaux et étudiants. Mais plutôt que de s’attaquer à ce sujet politique majeur, les pouvoirs publics préfèrent bricoler et exclure des étudiants de chez eux.

Bénévolat et billets exorbitants

Ajoutons à cela la désagréable découverte de celles et ceux qui s’imaginaient dans les gradins des épreuves. Pour les personnes les plus enclines à assister à des compétitions sportives de haut niveau, la douche fut souvent bien froide. En cause ? Le prix des places est « en effet très élevé » comme l’a reconnu la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Si un certain nombre de places étaient disponibles à 24€, l’essentiel des billets de moins de 100€ étaient déjà vendus le 12 mai, soit le lendemain de l’ouverture des ventes. Si la mairie de Paris a mis en avant ces billets abordables, la grille tarifaire des Jeux témoigne en réalité de fourchettes de prix extrêmement variés, mais pour la plupart très élevés. Selon RMC Sports, les places peuvent coûter jusqu’à 690 € pour l’athlétisme, 280€ pour le basketball, 210€ pour la boxe, 200€ pour le football de 24 à 200€ ou encore 240€ pour le beach-volley.

Vraiment @Paris2024 je vous déteste. pic.twitter.com/QN6r3aWQeP

— Léa (@leaferri_) May 15, 2023

Ces prix prohibitifs interrogent d’autant plus quand on sait que les Jeux Olympiques et Paralympiques fonctionnent en bonne partie grâce à l’aide de bénévoles. Pour les Jeux de Paris, ce ne sont pas moins de 45.000 personnes qui seront nécessaires pour assurer la bonne organisation de l’événement. Or, ceux-ci ne seront pas indemnisés, même pas pour se loger ou se déplacer sur les sites des Jeux. Certes, le bénévolat aux JO existe depuis toujours et nombre de passionnés de sport rêvent de pouvoir aider à la réussite des JO. Mais si les organisateurs vantent « l’opportunité d’une vie », « une aventure intense » et des « des émotions uniques », ils n’hésitent pas à utiliser cette main-d’oeuvre gratuite jusqu’à l’épuisement. Ainsi, les volontaires travailleront en moyenne huit heures par jour, avec un plafond fixé à 10 heures quotidiennes et 48 heures hebdomadaires, et seront mobilisés six jours sur sept. Le tout en plein été, avec de probables canicules… Nul doute que de telles journées relèveront de performances olympiques.

Pourquoi 75 000 "bénévoles" aux JO 2024 ???

— Gerard Filoche (@gerardfiloche) August 16, 2022

Le bénévolat ça n'existe pas en droit du travail

Or c'est du travail

C’est illégal

Les JO c'est des milliards

Vous devez payer un smic à ces 75 000 jeunes

815 436 retweets

Le CIO, une instance notoirement corrompue

Mais alors à qui peuvent bien bénéficier les JO, excepté aux entreprises de BTP ? La réponse est simple : à l’autorité organisatrice, à savoir le Comité international olympique (CIO). Organisation dont les membres sont cooptés et supposément à but non lucratif, le CIO est pourtant connu pour son manque de transparence et sa corruption rampante. Grâce au pactole des droits télé et des ventes de billets, le CIO rétribue ses membres avec de luxueux dîners, séjours en hôtels cinq étoiles et cadeaux hors de prix. Surtout, les villes et Etats soucieux d’obtenir l’organisation des Jeux n’hésitent pas à graisser la pâte de certains membres pour s’assurer de la réussite de leur candidature.

Les scandales sont nombreux : en 2019, le président du Comité olympique japonais, Tsunekazu Takeda, était ainsi mis en examen pour corruption. Il était notamment accusé d’avoir versé deux millions d’euros en 2013, à l’époque de la campagne soutenant une candidature japonaise. Pour les Jeux de Rio, c’était le président du comité olympique brésilien Carlos Nuzman qui a perçu des pots-de-vin et l’ex-gouverneur de Rio, Sérgio Cabral Filho, qui reconnaît en avoir payé. Pour les Jeux de Sotchi (2014), l’opposant Boris Nemtsov dénonçait lui une vaste arnaque, en pointant du doigt le fait que 30 milliards d’euros avaient disparu pendant l’organisation.

La France n’est peut-être pas en reste. Le 20 juin 2023, Mediapart indiquait que « le Parquet national financier enquête sur des soupçons de favoritisme dans l’octroi de marchés liés aux Jeux olympiques. Plusieurs sites liés à Paris 2024, dont le siège du comité d’organisation, ont été perquisitionnés ce mardi ». Sont notamment pointés du doigt les marchés attribués à l’agence d’événementiel Keneo, très proche des organisateurs, pour un total de plus de deux millions d’euros. Dès 2017, Mediapart alertait : « l’agence d’événementiel Keneo a déjà reçu plus de 2 millions d’euros de contrats de la candidature française aux Jeux olympiques, expertisée par le Comité international olympique durant cinq jours, du 13 au 17 mai. Cette agence a été fondée par l’actuel directeur général de Paris 2024. Et dispose d’une autre recrue de choix pour faire fructifier ses affaires: l’ancien responsable aux grands événements sportifs à Matignon, sous Valls et Cazeneuve ». Une seconde enquête lancée en 2021 vise elle d’éventuels conflits d’intérêts, suite à un contrôle de l’Agence française anticorruption.

Ainsi, si Emmanuel Macron a déclaré qu’il ne fallait pas politiser le sport, il apparaît une fois de plus que le sport est bel et bien politique. L’organisation des Jeux Olympiques pose d’immenses problèmes sociaux, écologiques et de corruption, qui paraissent bien difficiles à résoudre sans revoir radicalement la façon dont les Jeux sont organisés. À l’heure de l’urgence écologique, l’existence même de cette compétition sous sa forme actuelle mérite d’être remise en cause. Si les infrastructures construites étaient vraiment durables, pourquoi ne pas les réutiliser pour d’autres Jeux par exemple ? Au-delà de la seule question écologique, les JO sont le reflet de la société profondément inégalitaire dans laquelle nous vivons : certes, le sport reste un loisir populaire, mais qui peut vraiment profiter des JO ? Les inégalités entre la bourgeoisie mondialisée qui peut prendre l’avion, se loger sur place et se payer les bonnes places dans les stades et les travailleurs, qui voient leur vie dégradée par cette compétition, sont immenses. Pour ces derniers, il n’y aura ni pain ni Jeux.