Depuis les années 1980, la politique de classe et les alternatives au capitalisme se sont dissipées. Dans une France post-idéologique, « la politique identitaire » aurait-t-elle pris le relai ? C’est ce que soutient Daniel Zamora, professeur de sociologie à l’Université Libre de Bruxelles, et co-auteur de Le dernier homme et la fin de la révolution. Foucault après mai 68 ( Lux, 2019 ). Pour comprendre ce basculement, il suggère de se pencher sur l’histoire récente de l’identité en France, qui ne commence pas avec l’irruption du « wokisme » sur la scène médiatique.

Le concept d’identité est sur toutes les lèvres. Sa dénonciation, comme le New York Times l’a récemment souligné, est devenue un refrain familier, de plus en plus tenu pour responsable de tous les problèmes de la nation1. Les politiciens, les commentateurs des médias et les universitaires de gauche comme de droite, tous semblent s’accorder sur le fait que le débat politique français s’est américanisé. Alors qu’au cours des quarante dernières années, les Français ont regardé plus de films américains que de films français et ont de plus en plus mangé au McDonald’s, et que voyager aux États-Unis est devenu un voyage initiatique immanquable pour ses élites, ce ne sont cependant pas ces tendances culturelles qui inquiètent les politiciens et les intellectuels français2. Ce qu’ils appellent « américanisation » est un type de politique identitaire qui, selon eux, menace le républicanisme français. Des penseurs conservateurs comme Marcel Gauchet ont dénoncé les « idéologies racialistes et « décoloniales » […] transmises par les campus nord-américains », tandis que certains progressistes ont également déploré le point de vue racial réducteur d’une telle approche3. D’autres, comme Étienne Balibar, ont plutôt célébré l’arrivée des débats américains en France, où ils pourraient ouvrir la voie à une République française antiraciste et décoloniale4. Tous semblent cependant convenir que, d’une manière ou d’une autre, la France a été intellectuellement et politiquement transformée par les idées américaines ces dernières années. En octobre 2020, le président Emmanuel Macron a mis en garde contre l’influence des théories des sciences sociales qu’il pensait importées des États-Unis. L’intersectionnalité en particulier, ajoutera-t-il plus tard, « fracture tout5 ». Mais ce serait une erreur de voir cette dissidence comme une hostilité à la politique identitaire en tant que telle.

En effet, malgré le dédain affiché par Macron pour les politiques identitaires, son alternative peut difficilement être interprétée comme anti-identitaire. Construire sur ce que nous avons en commun, a fait valoir Macron, signifie trouver une réponse à la question « Qu’est-ce que cela signifie d’être français ? » Les doutes qui assaillent les citoyens français proviennent, selon lui, de l’immigration massive et de l’ « insécurité culturelle » qu’elle crée vis-à-vis de leur identité. Flirtant avec une rhétorique d’extrême droite menaçant le peuple français d’un grand remplacement par les immigrés, Macron au même titre que Valérie Pécresse et Eric Zemmour ont décidé de mener leur campagne électorale sur la question de l’identité. De ce point de vue, le problème de la culture woke américaine n’est pas qu’elle essentialise les identités, mais qu’elle n’essentialise pas la bonne.

En fait, les disputes à propos de ce qui signifie d’« être français » trahissent non pas le rejet de la politique identitaire mais son triomphe. Pour comprendre cet état de fait, il faut se pencher sur l’histoire récente de l’identité en France, une histoire qui ne commence pas avec les concepts woke qui ont colonisé les universités françaises mais plutôt avec le déclin, à partir du début des années 1980, de la politique de classe et des alternatives au capitalisme.

Avec l’effondrement du gaullisme et du communisme, les débats sur le sens de l’appartenance à la France, souvent sous la bannière du républicanisme, ont gagné en attrait au sein des élites dirigeantes de gauche comme de droite6. Comme l’a écrit Patrick Buisson, historien d’extrême droite et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy : « Dans la grande panne des idéaux et le désert d’espérances collectives, la révolte identitaire exprime d’abord l’attachement des plus modestes à une identité mode de vie7». Dans la France du 21e siècle, observe Buisson, l’identité l’emporte sur les classes, et les conflits sur l’économie cèdent la place à des désaccords sur la définition du « mode de vie » et la manière de le préserver.

Le problème de la France n’est pas tant une américanisation insaisissable, mais plutôt le fait que la dénonciation de l’identitarisme devient elle-même une forme de politique identitaire.

En somme, le problème de la France n’est pas tant une américanisation insaisissable, mais plutôt le fait que la dénonciation de l’identitarisme devient elle-même une forme de politique identitaire. La France est devenue un pays où le choc des opinions (sur le type de politique que nous voulons) est de plus en plus supplanté par l’affirmation de l’identité (ce que nous voulons dépend de qui nous sommes). Et dans un monde de différences plutôt que de désaccords politiques, comme l’a fait remarquer Walter Benn Michaels, « ce qui compte, ce n’est pas ce que vous croyez, mais qui vous êtes, qui vous étiez et qui vous voulez être8». Dans ce cadre, le républicanisme français est essentiellement devenu une notion vide, réduite à des définitions concurrentes de l’identité française. « Nous sommes engagés dans une lutte pour la survie de la France telle que nous la connaissons », a récemment proclamé le polémiste d’extrême droite et ex-candidat à la présidentielle Éric Zemmour9. Le conflit social, comme il l’a écrit dans son best-seller réactionnaire La France n’a pas dit son dernier mot, n’est plus centré sur les questions économiques mais sur les guerres d’histoire. C’est-à-dire des guerres à propos de qui nous sommes : qui est et qui ne peut pas être français.

Au cours des quarante dernières années, les gouvernements de gauche comme de droite ont fait avancer un programme néolibéral et ont encouragé les controverses culturelles comme substitut à un véritable débat sur l’économie. Et c’est ce tournant post-idéologique, plus que les sciences sociales, qui a de plus en plus transformé la politique française en une guerre culturelle.

Sortir de l’ère idéologique

En 1988, avec les historiens Jacques Julliard et Pierre Rosanvallon, l’historien conservateur de la Révolution française François Furet célèbre le déclin de la culture politique héritée de la Révolution française10. Avec le tournant du gouvernement socialiste vers l’orthodoxie économique en 1983, la tradition révolutionnaire au sein de la politique française a été vaincue pour de bon. La classe ouvrière est intégrée dans un capitalisme modernisé, le Parti communiste français est en déroute, et même la droite gaulliste n’a pas survécu à la mort de son patriarche en novembre 1970. À leurs yeux, une nouvelle « République du centre » émergeait des ruines de l’ancienne au nom du réalisme politique et économique. « La pédagogie des contraintes économiques et la diffusion de la critique du totalitarisme », notait Rosanvallon, « se sont conjuguées pour faire sortir la France de son âge idéologique11.»

Mais ce qu’ils appelaient la normalisation de la France signifiait surtout la fin de toute alternative au capitalisme. Ici, le long déclin de l’aspiration révolutionnaire ne fût pas l’effet de livres américains introduits en contrebande dans les universités françaises, mais plutôt un projet politique conscient mené de bout en bout par les élites françaises.

Les socialistes français en particulier, qui avaient été élus en 1981 sur un programme radical comprenant la nationalisation du système bancaire et des grandes entreprises industrielles, couplée à un vaste programme de travaux publics, avaient assuré très ouvertement à Ronald Reagan qu’il n’avait rien à craindre de leur victoire. Trois jours avant que la composition du nouveau gouvernement ne soit rendue publique, François Mitterrand a envoyé un message personnel au président américain, affirmant que la France respectera « tous ses engagements, [qui] dans le domaine de la sécurité sont clairs et précis, dans le cadre de l’Alliance atlantique [et] selon les principes d’une économie ouverte12».

Le lendemain, lors d’une réunion secrète à l’Élysée avec le vice-président des États-Unis, George H. W. Bush, il a ajouté qu’il avait été le premier homme politique capable de réduire sensiblement l’influence communiste en France et que, avec quatre communistes dans des ministères sans importance, « ils se trouvent associés à ma politique économique et il leur est impossible de fomenter des troubles sociaux13». Il n’est donc pas surprenant qu’une décennie plus tard, lorsque le père Bush et Bill Clinton ont lancé leurs guerres contre l’Irak et la Yougoslavie, ils ont tous deux trouvé en Mitterrand un allié de poids. À la fin des années 1990, il était clair que les socialistes avaient fait de l’alliance transatlantique l’épine dorsale de la politique étrangère française. Le Quai d’Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, était de plus en plus contrôlé par des milieux fortement pro-américains, dont l’influence a culminé avec la réintégration définitive de la France au sein du commandement militaire de l’OTAN par Nicolas Sarkozy en 200914.

Dans le domaine économique, les « nouveaux économistes » français avaient réussi à populariser et à traduire des penseurs néolibéraux comme Milton Friedman dans les années 1970 avant que Mitterrand lui-même n’adopte l’austérité en 1983. Les nationalisations ont été remplacées par des privatisations, et des réformes du marché du travail ainsi qu’une modération salariale ont été mises en œuvre pour renforcer la compétitivité industrielle de la France sur un marché mondialisé. L’inflation est devenue la priorité d’un gouvernement qui avait promis le plein emploi, et la réduction des impôts a été encouragée pour stimuler les investissements privés plutôt que publics. Lorsque, en 1984, le président effectue sa visite officielle aux États-Unis, il décrit au Congrès américain une économie française préférant le « risque » au « confort » et prévoit une visite dans la Silicon Valley pour s’enquérir des start-ups, des sociétés de capital-risque et de l’innovation technologique15. Jacques Delors, alors ministre des Finances et bientôt président de la Commission européenne, appelait alors à une modernisation de la France à l’américaine.

« Les Français », ajoutera-t-il plus tard, « devront se convertir d’urgence à l’esprit du marché ». Au nom du réalisme économique, la gauche doit désormais chasser « le mythe anticapitaliste » et oeuvrer à la réhabilitation « du marché, de l’entreprise et des patrons » car « une société progresse aussi grâce à ses inégalités16».

« Les partis de masse ont été remplacés par des primaires télévisées à l’américaine, avec des entrepreneurs politiques se disputant des parts de marché. »

La même année, une courte tribune signée par de jeunes membres du Parti socialiste, dont François Hollande, futur président, constate que la France vit la fin d’une époque. « La conception dogmatique de la classe ouvrière, l’idée que le lieu du travail pourrait être aussi un espace de liberté, la notion d’appartenance des individus à des groupes sociaux solidaires, l’affirmation d’un programme politique atemporel », argumentent les jeunes socialistes, « tout cela doit être abandonné17». Si le marché français ne s’est jamais converti au néolibéralisme à l’américaine, préservant son caractère dirigiste et, jusqu’à récemment, un modèle social assez redistributif, il a néanmoins été mis fin à tout agenda socialiste sérieux. S’engageant dans le projet européen comme substitut au programme initial de Mitterrand, les socialistes français sont devenus des acteurs clés de la construction d’une Union européenne néolibérale, d’abord avec la libéralisation des mouvements de capitaux en 1988, puis avec le traité de Maastricht en 1992, massivement rejeté par les ouvriers. Comme l’avait avoué Mitterrand lui-même : « Je suis partagé entre deux ambitions : celle de la construction de l’Europe et celle de la justice sociale18». « Le capitalisme », proclamait son parti en 1991, « limite notre horizon historique ». Le triomphe socialiste de 1981 n’était donc — pour reprendre le commentaire prophétique de Jean Baudrillard — qu’une version politique du film Alien, avec le néolibéralisme comme montre. « Ni une révolution ni une péripétie historique » ajoutera-il, « mais une sorte d’accouchement posthistorique longtemps retardé19».

Dans cette France post-idéologique, enfin délivrée des conflits sur la manière de structurer l’économie, quel devait être le principe organisateur de sa politique ? Pour de nombreux penseurs, il est vite apparu que, si le spectre de la révolution s’était éloigné, la culture et l’identité deviendraient la question centrale de la politique française. Julliard, qui avait célébré la naissance de cette nouvelle République du centre, s’attendait à ce que la culture, en « remplaçant les idéologies en perdition », devienne le « mot clé de la nouvelle classe dirigeante20». Comme Hollande lui-même l’avait écrit en 1984, si les Français avaient espéré des solutions idéologiques et miraculeuses, ils comprendraient désormais que la gauche n’était plus « un projet économique » mais « un système de valeurs », pas « une façon de produire mais une façon d’être », ce qui impliquait un engagement en faveur de l’égalité des chances et, pour chacun, « la liberté d’être différent21».

La culture a donc mis en avant des conflits qui n’étaient plus strictement idéologiques, c’est-à-dire des conflits qui opposaient différentes définitions de ce que nous sommes plutôt que différents modes d’organisation de l’ordre social. La classe elle-même devait devenir une identité de plus, plutôt qu’une structure autour de laquelle le capitalisme s’organise. Utilisant le pseudonyme de Jean-François Trans, François Hollande soutiendra même, dans un livre de 1983 intitulé La Gauche bouge, qu’« il ne s’agit plus à la fin du 20ème siècle d’assurer la représentation politique de la classe ouvrière » mais au contraire de célébrer les vertus du « marché libérateur ». « Fini les rêves, enterrées les illusions » écrira le futur président, « évanouies les chimères. […] les comptes doivent forcément être équilibrés, les prélèvements obligatoires abaissés, les effectifs de la police renforcés, la Défense nationale préservée, les entreprises modernisées, l’initiative libérée22». Il ne s’agissait plus de transformer la structure économique, mais de permettre à chacun d’y concourir.

Un acteur central de ce changement sera la « deuxième gauche » française, un courant minoritaire mais influent du socialisme français associé au Parti socialiste unifié (PSU) de Michel Rocard et à la Confédération française démocratique du travail (CFDT). Elle avait acquis son nom après un discours prononcé par Rocard lors du congrès du parti socialiste de 1977, dans lequel il faisait une distinction entre deux gauches : l’une « longtemps dominante, jacobine, centralisée, étatiste, nationaliste et protectionniste », et l’autre, la deuxième gauche, « décentralisée » et « refusant la domination arbitraire, celle des patrons comme celle de l’État ». Cette gauche avait pour but de « libérer les majorités dépendantes comme les femmes ou les minorités mal accueillies dans la société : jeunes, immigrés, handicapés23». Bien que minoritaire, Rocard deviendra Premier ministre après le tournant de la rigueur, lorsque sa ligne aura plus ou moins gagné au sein du parti.

La culture contre les classes

Obligés de se réinventer alors qu’ils abandonnaient tout projet sérieux de transformation sociale, les socialistes français allaient stratégiquement choisir la bataille culturelle comme nouvelle raison d’être. Tout en approuvant un programme économique néolibéral, ils vont étendre leur action sur le front culturel et promouvoir un discours antiraciste modernisé, abandonnant peu à peu la défense directe de la lutte des classes.

Un an seulement après le tournant de la rigueur, des militants socialistes vont créer SOS Racisme pour promouvoir un antiracisme étroitement moral, articulé autour de l’égalité des chances et déconnecté de toute préoccupation plus large concernant la redistribution. L’organisation fût créée dans le but de coopter la Marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983, lancée par de jeunes Maghrébins français après une flambée de crimes racistes début des années 198024. Lancée à Marseille en octobre 1983 par dix-sept personnes, la marche va traverser tout le pays, passant par Strasbourg et Grenoble, pour revenir à Paris en décembre de la même année, avec plus de cent mille personnes. Pas ouvertement politique, le mouvement était mené par Toumi Djaïdja, un jeune militant franco-algérien qui, après avoir été grièvement blessé par un policier, a imaginé une marche pour les droits civiques en référence à la Marche sur Washington de 1963.

Cependant, contrairement à la marche américaine dont elle s’inspirait, l’ONG socialiste créée à son image a fini par prôner une conception vide de l’antiracisme faite de concerts publics, d’émissions de télévision et de soutien de célébrités et de riches mécènes. Utilisé comme un outil politique par le gouvernement socialiste, SOS Racisme promouvera une conception de l’antiracisme déconnectée de la lutte plus large contre les inégalités. Le racisme étant réduit à une question de stéréotypes, l’antiracisme est rapidement devenu une entreprise politiquement innofensive, conduisant, pour citer Gérard Noiriel, « à nommer, à l’aide du vocabulaire racial, des problèmes qui [avaient] leur racine dans les problèmes sociaux25». Les questions de brutalité policière, de logement et d’emploi après la désindustrialisation avaient durement touché les travailleurs immigrés, mais elles ont été mises à l’écart par le gouvernement.

L’aspect le plus frappant de cette dépolitisation est le cadre culturel utilisé pour décrire ces jeunes immigrés de deuxième génération. En popularisant le terme « beur » pour désigner les jeunes Arabes, ce discours antiraciste modernisé placera leur culture au centre de la discussion politique, accélérant la rupture entre les luttes de la classe ouvrière et celles des jeunes issus de l’immigration26.

« Le gouvernement socialiste, via SOS Racisme, a promu un antiracisme déconnecté de la lutte plus large contre les inégalités. »

Cette évolution a été particulièrement importante car elle a joué un rôle dans une disqualification plus large d’une série de grèves entre 1982 et 1984. Dans plusieurs usines automobiles appartenant à Citroën et Renault, ces grèves ont été menées par des travailleurs immigrés syndiqués et touchant à leurs conditions de travail. Mais le manque de soutien du gouvernement et la description infâme des grèves comme des «agitations islamistes» ont eu des effets profonds sur le mouvement ouvrier français. Comme l’a noté le sociologue Abdelalli Hajjat, alors que les jeunes Arabes de la marche sont devenus des exemples pour promouvoir la tolérance et ont fait leur entrée symbolique dans l’espace public, les travailleurs syndiqués ont été dépeints comme des agitateurs musulmans27.

D’une certaine manière, la religion a pris le pas sur la lutte des classes sur le lieu de travail, tandis que dans les banlieues, la culture a éclipsé les problèmes sociaux tels que le logement et l’emploi. Cette stratégie de la part des socialistes français a compliqué la tâche des jeunes Arabes qui n’arrivaient plus à voir à leurs conditions à travers le prisme des relations de classe. Cette transformation, alimentée par le recul complet des socialistes sur le front économique et le déclin du militantisme ouvrier, allait, au cours de la décennie suivante, accélérer la déconnexion entre la gauche et la classe ouvrière. La transmutation du social en culturel, comme le notait l’anthropologue Jean-Loup Amselle, allait bientôt devenir la caractéristique majeure de cette gauche modernisée28. Cette mutation doit cependant être comprise comme une tentative à long terme de recomposer un nouveau bloc social autour duquel les socialistes pourraient gagner.

En effet, dans une France frappée par un chômage élevé et la désindustrialisation, le réalignement économique aura des effets durables sur la coalition politique qui a mené les socialistes au pouvoir. La nouvelle orientation macroéconomique, comme l’a récemment noté Bruno Amable, « supposait de négliger les attentes politiques les plus fondamentales du bloc de gauche, ce qui signifiait que la base sociale du gouvernement dit ‘de gauche’ devrait un jour être remplacée par une autre, plus favorable à l’orientation néolibérale29». La coalition qui a permis aux socialistes de gagner en 1981 n’a pas pu être maintenue. Il fallait que les socialistes construisent leur projet modernisateur autour d’une nouvelle base sociale composée d’électeurs plus éduqués, d’une partie de la classe moyenne qualifiée et des exclus du jeu économique. Comme l’écrivait le penseur écologiste André Gorz dans son essai polémique Adieux au prolétariat. Au-delà du socialisme, le travailleur traditionnel était de toute façon déjà en train de disparaître, tandis qu’un nouveau groupe marginalisé, exclu du marché du travail, orientait le débat politique vers le problème de l’exclusion.

À long terme, une telle évolution a accéléré le lent passage d’un système de partis représentant des classes sociales distinctes à un système de partis à élites multiples. Alors que dans les années 1950 et 1960, comme l’a illustré Thomas Piketty, les plus éduqués votaient surtout pour la droite, un grand renversement va se produire au cours des décennies suivantes. Les électeurs de la classe ouvrière s’abstiendront de manière croissante, tandis que la gauche s’appuiera de plus en plus sur les électeurs éduqués. Dans une telle configuration, les socialistes français se sont assez rapidement transformés en parti de l’élite éduquée (la « gauche brahmane » ), permettant à la droite de devenir le parti de la classe possédante (la « droite marchande »)30.

Dans les années 2000, la crise de la social-démocratie résultant d’un tel réalignement a conduit de nombreux dirigeants socialistes à réévaluer radicalement leur stratégie. Le groupe de réflexion Terra Nova offrira une proposition radicale pour construire une nouvelle majorité électorale. Pour think-thank réformiste, de nouveaux clivages politiques sont apparus sur le front culturel à la fin des années 1970, avec une crise de la coalition historique basée sur la classe ouvrière. Le déclin de celle-ci, résultant du chômage, de la précarité et de la perte de la « fierté de classe », note Terra Nova, a ouvert la voie à la construction d’une nouvelle coalition. À leurs yeux, la « nouvelle gauche » devait avoir « le visage de la France de demain : plus jeune, plus féminin, plus divers, plus diplômé, mais aussi plus urbain et moins catholique ». Contrairement à l’électorat historique socialiste, « cette France de demain est avant tout unifiée par ses valeurs culturelles, progressistes : elle veut le changement, elle est tolérante, ouverte, solidaire, optimiste, offensive31».

Redéfinie comme une identité, la classe apparaît désormais comme une formation sociale dépassée et conservatrice. Et si, lors de l’élection suivante, François Hollande a gagné en partie grâce à sa critique ouverte du capitalisme financiarisé, sa présidence s’est conformée à bien des égards à cette ligne. Sur le front économique, il a largement étendu les réductions d’impôts pour les entreprises, la déréglementation du marché du travail et la désindustrialisation, tandis que sur le front culturel, il a remporté des victoires importantes sur le mariage homosexuel, le droit à la gestation pour autrui (GPA) et la reconnaissance du passé colonial de la France. Mais une telle marginalisation historique du langage de classe dans le discours public ne fera que renforcer les références identitaires comme points de différence dans le champ culturel, opposant de plus en plus de notions diverses de l’identité française. L’intérêt croissant pour le républicanisme sera lui-même l’objet de définitions concurrentes de la citoyenneté. D’un côté, une conception ouverte de la citoyenneté et de l’autre, une défense anti-pluraliste et assimilationniste de l’identité et de l’histoire catholique française, de plus en plus dirigée contre les musulmans.

L’identité contre le socialisme

Dans un mouvement presque symétrique, la droite a élaboré sa propre version de la politique républicaine fondée sur l’identité au cours des années 1980. Obsédés par l’idée que la gauche avait gagné la bataille des idées sur le front culturel, les penseurs d’extrême droite ont commencé à élaborer leur propre projet, à la recherche de nouveaux moyens de mobiliser leur base électorale. C’est notamment le cas des groupes de réflexion comme le Club de l’Horloge.

Fondé en 1974 autour d’un groupe d’énarques (diplômés de l’École nationale d’administration), le club a popularisé l’idée que le socialisme était responsable de la « perte de leur identité32 ». Le marxisme, disaient-ils, avait été « une machine de guerre contre le sentiment national ». Jean-Yves Le Gallou, l’un des fondateurs du club, n’hésitera pas à qualifier les premières années du gouvernement socialiste de « totalitaires », appelant ouvertement à un tournant identitaire et néolibéral33. Mais au milieu des années 1980, ils ont observé qu’« avec le déclin de l’idéologie socialiste, en particulier sous sa forme marxiste, nous assistons à un réveil de l’idée d’identité nationale34»; En d’autres termes, pour la droite, la politique de classe était un problème précisément parce qu’elle sapait l’identité en tant que principe autour duquel penser la politique.

Avec la disparition du gaullisme, le républicanisme de droite deviendra rapidement le véhicule idéal pour une nouvelle affirmation d’une définition restrictive de la citoyenneté. La même année, l’ex-président Valéry Giscard d’Estaing, dans une interview accordée au journal d’extrême droite Valeurs actuelles, se rallie à ce discours et affirme que l’immigration devient une menace pour l’identité française. Ce que la France vit, selon la droite, c’est la destruction de son identité, noyée dans le nouveau pluralisme et les politiques d’immigration promues par une gauche modernisée. Influent au sein de l’aile droite du Rassemblement pour la République (RPR) de Jacques Chirac, le groupe aura un effet durable après la disparition définitive de l’héritage gaulliste.

Si ces idées sont restées marginales dans le champ politique pendant un certain temps, des intellectuels, des journalistes et des éditorialistes, opérant dans un paysage médiatique nouvellement privatisé alors que la démocratie de parti s’effondrait, ont normalisé ce récit. Les partis de masse ont alors été rapidement remplacés par des primaires télévisées à l’américaine, avec des entrepreneurs politiques essayant de gagner non les citoyens mais des parts de marché. Comme toute autre démocratie occidentale, la France se caractérise désormais par une participation électorale en chute libre, des campagnes politiques corrompues et inondées d’argent, et des chaînes de médias privées qui ressemblent de plus en plus à Fox News. Alors que Mitterrand a dépensé environ 7 millions d’euros pour sa campagne de 1981, on estime que Sarkozy a dépensé plus de 40 millions en 2012, dont la moitié par le biais de systèmes de financement illégaux35. La France était en train de devenir un pays comme les autres en Occident, avec des entrepreneurs régnant sur un vide politique composé de citoyens atomisés attendant d’être formés par une nouvelle sensibilité populiste.

Devant cette profonde transformation, Sarkozy a saisi l’opportunité de pousser radicalement le vieux parti gaulliste plus à droite, mêlant un programme néolibéral à des thèmes identitaires. « Le besoin d’identité », expliquait-il quelques jours avant l’élection, était de retour pour faire face à la mondialisation. L’architecte d’une telle stratégie était le plus proche conseiller du président, Patrick Buisson, qui avait été un propagandiste d’extrême droite dans les années 1980 et proche de Jean-Marie Le Pen, partisan de l’Algérie française et directeur du journal d’extrême droite Minute entre 1981 et 1987. Convaincu que « le clivage traditionnel, structuré par les questions économiques et sociales, s’efface », Buisson s’attend à la montée d’un « nouveau clivage autour de la question de l’identité ». C’était, pour lui, et pour beaucoup d’autres dans les années qui vont suivre, « la question politique qui l’emportait sur toutes les autres36».

Sous les conseils de Buisson, Sarkozy axera sa campagne et sa présidence sur la restauration de l’identité française, perdue dans la tempête de la mondialisation et de l’immigration. Misant sur la réaffirmation de l’autorité et la dénonciation de mai 68, accusé d’avoir imposé un relativisme intellectuel et moral, il promet à ses électeurs que la France deviendra « une nation qui revendique son identité, qui assume son histoire37». Reprenant la plupart des idées classiques de l’extrême droite des années 1980, il a fait valoir que si les capitaux pouvaient désormais facilement voyager au-delà des frontières, les « frontières culturelles » devaient être préservées à tout prix.

C’est dans ce but que Sarkozy a créé l’un des ministères les plus controversés de l’histoire contemporaine de la France, le Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire. Il s’agissait de transformer l’insécurité sociale générée par les réformes néolibérales et la désindustrialisation en une peur de perdre sa culture. En reliant l’immigration à l’identité nationale, le Président français a ouvertement orienté le débat sur la citoyenneté en fonction de critères raciaux et religieux. Être français n’est pas une question de droit, mais dépend plutôt de la capacité à accepter une définition restrictive des valeurs républicaines.

En 2009, le gouvernement organisa des centaines de débats sur l’identité nationale dans toute la France, par l’intermédiaire des municipalités et de plateformes virtuelles. Des citoyens français de tout le pays ont été invités à débattre de la question de savoir ce que signifie être français aujourd’hui. L’objectif, selon le gouvernement, était de réaffirmer la « fierté d’être français », mais il a fini par alimenter un fort ressentiment à l’égard des immigrés et une suspicion vis-à-vis des musulmans qui n’ont jamais vraiment diminué depuis.

L’itération actuelle de Macron d’une telle stratégie est identique : ce n’est pas une alternative à la politique identitaire mais une façon d’éviter la question sociale.

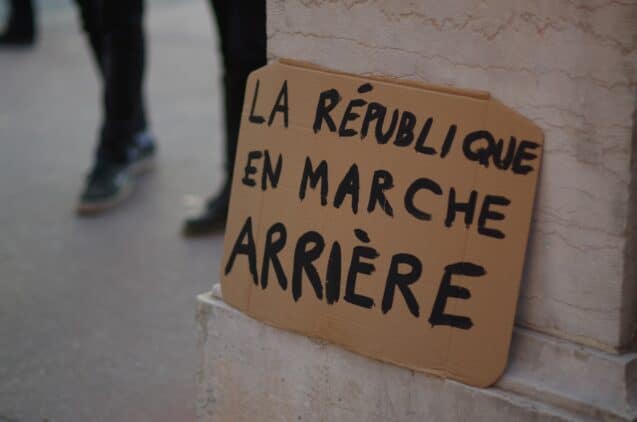

L’itération actuelle de Macron d’une telle stratégie est identique : ce n’est pas une alternative à la politique identitaire mais une façon d’éviter la question sociale. Afin de faire face aux conflits de classe générés par ses propres politiques, notamment la lutte de deux ans des Gilets jaunes, le président a consciemment décidé d’axer la conversation politique sur ce que signifie être français. En s’inspirant ouvertement du débat de Sarkozy en 2009, Macron a choisi d’endosser le récit controversé de son prédécesseur tandis que des centaines de milliers de personnes participaient à un mouvement à travers le pays contre la hausse des prix et les politiques fiscales néolibérales.

Suivant la règle consistant à taxer les pauvres pour donner aux riches, la révolution de Macron a été la présidence la plus inégalitaire de la France contemporaine. Comme le note Mitchell Dean, dans sa France, « chaque projectile de gaz lacrymogène et chaque balle en caoutchouc, et chaque blessure causée par leur utilisation, aux yeux, aux mains, aux visages et aux corps des manifestants » attestent non pas d’une crise d’identité mais « de l’échec de l’imposition d’une gouvernementalité néolibérale38». Pendant plus d’un an, des millions de personnes ont occupé les ronds points dans toute la France, débattant de la démocratie, des inégalités, du travail et des impôts, sans que personne ne discute sérieusement de la préservation d’un mode de vie français fantasmé. S’il y avait quelque chose à préserver pour les Gilets jaunes, ce n’était pas leur culture mais leurs revenus. L’historien Gérard Noiriel a souligné que l’une des grandes réussites du mouvement était précisément d’avoir réussi à marginaliser momentanément les querelles identitaires, en ramenant la question sociale au centre de la sphère publique39.

En réponse, Macron a lancé un débat national qui s’est déroulé dans les municipalités, des plateformes en ligne et des réunions partout en France. Parmi les premiers sujets de discussion choisis par le président, il y avait, sans surprise, la question de l’immigration et de l’identité. « Je veux aussi », a soutenu le président face aux Gilets jaunes, « que nous mettions d’accord la Nation avec elle-même sur ce qu’est son identité profonde, que nous abordions la question de l’immigration40». Cette tentative a toutefois suscité la colère et, sous la pression du mouvement, le sujet a été retiré. La suggestion était particulièrement cynique car, sur les quarante-cinq points du programme des Gilets jaunes, aucun ne concernait l’immigration ou l’identité nationale. Pourtant, alors que l’une des revendications principales des Gilets jaunes était le rétablissement d’un impôt sur la fortune, Macron a décidé de ne pas l’inclure dans la discussion.

Mais son incapacité à modifier les termes de la discussion au lendemain du mouvement n’a pas duré très longtemps. Il n’a fallu qu’un an au gouvernement pour recentrer totalement le débat public sur les questions identitaires. Au moment où le gouvernement a réussi à marginaliser les Gilets jaunes et leurs revendications, la poussée identitaire — sous couvert de défense du républicanisme — a pris un ton beaucoup plus sinistre, focalisant l’attention du public sur la capacité des musulmans à être des citoyens à part entière. Comme l’a récemment remarqué Bruno Amable, Macron a combiné des éléments du modèle néolibéral avec un modèle autoritaire et identitaire41. Associant ouvertement la question de la citoyenneté française à l’immigration musulmane, comme Sarkozy avant lui, Macron a décidé de déplacer le débat public vers l’extrême droite. Le problème, affirmait le gouvernement dans tous les médias, est que des idées libérales américaines ont facilité la tolérance vis-à-vis de l’extrémisme islamique.

Les électeurs ouvriers s’abstiennent de plus en plus de voter, tandis que les socialistes s’appuient de plus en plus sur les électeurs éduqués.

En février 2021, Le Figaro avertit en première page que « les extrémistes musulmans et la gauche radicale » progressent dans l’université, tous deux « nourris de concepts militants importés des États-Unis42». Frédérique Vidal, la ministre de l’Enseignement supérieur, s’exprimera quelques jours plus tard sur la façon dont ces concepts islamistes et de gauche radicale minent la société française. Cette association plutôt surprenante s’est largement diffusée après le meurtre du professeur de lycée Samuel Paty par un islamiste dans la banlieue de Paris en octobre 2020. En réponse, le ministre français de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, s’est emporté contre les « très puissants courants islamo-gauchistes » au sein de l’université. Le terroriste, un réfugié tchétchène de dix-huit ans travaillant dans le bâtiment après avoir été renvoyé du lycée, avait été, selon le ministre, encouragé par « d’autres personnes, qui étaient en quelque sorte les auteurs intellectuels de ce crime ». Loin d’être un terroriste solitaire, ajoute Blanquer, il a été conditionné par des idées promouvant une telle radicalité, par « une matrice intellectuelle issue des universités américaines et des thèses intersectionnelles ». Cette vision, de communautés et d’identités essentialisées, « convergeait avec les intérêts des islamistes43».

Plus importante, peut-être, est l’enquête lancée par Vidal. « Qu’il s’agisse de recherches sur le postcolonialisme » ou sur la race et l’intersectionnalité, a-t-elle déclaré à l’Assemblée nationale, une vaste et inquiétante enquête d’État va être menée sur tous les courants de recherche en lien avec « l’islamo-gauchisme44». Ce concept, inventé par le philosophe français Pierre-André Taguieff en 2002, fait référence à une « convergence entre les fondamentalistes musulmans et les groupes d’extrême gauche45». Enhardis par la culture des campus américains, les islamistes et les gauchistes sont censés mener une guerre contre la civilisation européenne sous la triple devise « décoloniser, démasculiniser, déseuropéaniser46».

Si l’on imagine mal de jeunes djihadistes vivant en banlieue parisienne lire compulsivement les livres de Kimberlé Crenshaw et Robin DiAngelo ou tenter d’imposer un féminisme intersectionnel, la polémique avait pour but réel de préparer le terrain pour la prochaine élection présidentielle. Ce ton trumpien était principalement destiné à attirer les électeurs du Rassemblement National de Marine Le Pen et à éviter une conversation sur la politique économique médiocre du gouvernement et la gestion désastreuse de la pandémie de COVID-19. Comme le note Cole Stangler, alors que la France vit l’une des pires crises de son histoire récente, « l’actualité française n’est pas animée par des discussions sur des questions véritablement universelles comme l’inégalité des richesses, le système de santé ou le changement climatique. Au lieu de cela, elle se concentre sur des débats nombrilistes sur l’identité, alimentés par des personnalités médiatiques47».

Adieux à la politique de classe ?

La question de savoir ce que signifie être français (ou pas) est devenue le sujet d’interminables débats, livres et essais. Les ministres français consacrent des entretiens entiers à débattre de la question de savoir s’il doit y avoir des aliments ethniques dans les supermarchés ou si, comme l’a récemment soutenu le polémiste d’extrême droite Éric Zemmour, les prénoms étrangers pour les nouveau-nés devraient être interdits en France. L’ascension fulgurante de la candidature de Zemmour a toutefois mis en doute la stratégie de Macron.

En déplaçant le débat vers la droite dans l’espoir de battre le Rassemblement National de Marine Le Pen, Macron a peut-être ouvert une voie bien plus dangereuse aux idées de Zemmour. Condamné à plusieurs reprises pour discours haineux, Zemmour est devenu une célébrité nationale lorsqu’il a vendu plus de trois cent mille exemplaires de son livre Le Suicide français en 2014, dans lequel il dénonçait la féminisation de la société et la déconstruction de l’histoire de France et tentait de réhabiliter le régime de Vichy. Celui que l’on pourrait considérer comme un Tucker Carlson français48 a été popularisé par sa présence permanente sur CNews, la « Fox News française » appartenant au milliardaire conservateur Vincent Bolloré. Marginale il y a seulement deux ans, sa suggestion d’expulser cinq millions de musulmans de France pour éviter le « grand remplacement » de la population française est aujourd’hui discutée dans des émissions de télévision grand public. La question vitale de l’identité et de l’immigration «rend subalternes toutes les autres, même les plus essentielles comme l’école, l’industrie, la protection sociale, la place de la France dans le monde49», a fait remarquer Zemmour. Son omniprésence sur les grands médias pour présenter sa vision apocalyptique l’a brièvement rapproché de la deuxième place dans les sondages d’opinion il y a environ un an. Zemmour n’a pas hésité à affirmer qu’il est temps pour les Français de « choisir leur camp dans cette guerre des civilisations qui se déroule sur notre sol ».

Si Macron a accompli quelque chose au cours de sa présidence chaotique, ce n’est certainement pas, comme l’avait espéré avec enthousiasme Jürgen Habermas, de transformer le « projet des élites » européennes en projet des citoyens, mais plutôt d’enhardir et de normaliser l’extrême droite française50. En acceptant des interviews dans leurs journaux et en utilisant leur vocabulaire, leurs thèmes et leurs solutions, le président qui avait impressionné Habermas par sa « connaissance intime de la philosophie de l’histoire de Hegel » a fini par être le président le plus à droite de la Cinquième République.

Un choc des civilisations à la Huntington structure désormais les débats politiques français, dans lesquels les appels à une action politique forte contre les « barbares » musulmans sont normalisés. Là où Zemmour pourrait avoir raison, c’est que, comme il l’a soutenu lorsqu’il préparait sa candidature à la présidence, celui qui gagne l’élection présidentielle est celui qui impose sa question51.

Sur les quarante-cinq points du programme des Gilets jaunes, aucun ne concernait l’immigration ou l’identité nationale.

Dès lors, si la gauche française veut avoir une chance dans la lutte à venir, elle doit changer la question. Avec la disparition du communisme et de la grandeur gaulliste dans les années 1980, les débats sur le républicanisme et les alternatives à la mondialisation dirigée par l’Amérique sont souvent réduits à la nostalgie des traditions et du mode de vie français et à des définitions concurrentes de la citoyenneté française. Alors que le candidat de la gauche socialiste, Jean-Luc Mélenchon, plaide pour une « créolisation » à la française afin de promouvoir la diversité culturelle et les échanges dans la société, Zemmour prêche son modèle assimilationniste pour protéger une notion figée de l’identité française. Mais si Mélenchon, à travers sa lecture du poète Édouard Glissant, a tenté de façonner une définition moins essentialiste et plus progressiste de la citoyenneté, plus concentrée sur la réciprocité que sur les racines, il a tout de même amené le débat exactement là où la droite le souhaite. Trop se concentrer sur une autre version de l’identité, plus fluide peut-être, ne ferait que donner à la droite le type de gauche qu’elle souhaite.

Pour les socialistes, la véritable résistance à la politique identitaire consiste aujourd’hui à s’opposer au « libéralisme LBD » de Macron, et non à des débats stériles sur la politique des campus universitaires. Le plaidoyer pour une identité nationale forte — ou son rejet en faveur du pluralisme — n’est évidemment pas la voie à suivre. Comme l’a souligné Walter Benn Michaels, la classe politique française, au cours des quarante dernières années, a transformé la bataille politique sur « les différences entre ce que les gens pensent (idéologie) et les différences entre ce que les gens possèdent (classe) avec les différences entre ce que les gens sont (identité)52». Dans un tel cadre, les conflits sur la répartition des richesses ont été commodément remplacés par des conflits sur notre identité. Remplacement, en d’autres termes, par un autre type de politique de classe: la politique des classes dominantes. Pour changer le récit, la gauche a besoin de sa propre politique de classe, en dehors du piège identitaire.

Article originellement paru dans la revue belge Lava au printemps 2022.

1. Cole Stangler, « France Is Becoming More Like America. It’s Terrible. » New York Times, 2 juin 2021.

2. Voir, en particulier : Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Cassely, La France sous nos yeux (Paris: Seuil, 2021), 381-406.

3. « Sur l’islamisme, ce qui nous menace, c’est la persistance du déni », Le Monde, 31 octobre 2020; Stéphane Beaud et Gérard Noiriel, « Impasse des politiques identitaires », Le Monde Diplomatique, février 2021.

4. « Pour une République française antiraciste et décolonisée », Mediapart, 3 juillet 2020.

5. « Emmanuel Macron nous répond », Elle, n° 3941, 2 juillet 2020, 16.

6. Concernant les débats contemporains sur le républicanisme français, voir Emile Chabal, A Divided Republic: Nation, State and Citizenship in Contemporary France, (Cambridge: Cambridge University Press, 2015).

7. Patrick Buisson, La Cause du peuple (Paris: Perrin, 2016), 318.

8. Walter Benn Michaels, The Shape of the Signifier: 1967 to the End of History (Princeton: Princeton University Press, 2013), 78.

9. Eric Zemmour, La France n’a pas dit son dernier mot (Paris: Rubempré, 2021).

10. François Furet, Jacques Julliard et Pierre Rosanvallon, La République du centre : la fin de l’exception française (Paris: Calmann-Lévy, 1988).

11. Furet, Julliard et Rosanvallon, La République du centre, 138.

12. Cité dans Philip Short, A Taste for Intrigue: The Multiple Lives of François Mitterrand (New York: Henry Holt, 2014).

13. Cité dans Short, A Taste for Intrigue.

14. Le général Charles de Gaulle fit alors marche arrière sur sa décision de quitter le commandement militaire de l’OTAN en 1966.

15. Richard F. Kuisel, The French Way: How France Embraced and Rejected American Values and Power (Princeton: Princeton University Press, 2012), 25.

16. Cité dans Bruno Amable et Stefano Palombarini, The Last Neoliberal: Macron and the Origins of France’s Political Crisis, New York et Londres, Verso, 2021, 57, 54.

17. Jean-Yves Le Drian, Jean-Pierre Mignard, Jean-Michel Gaillard et François Hollande, « Pour être modernes soyons démocrates ! ,» Le Monde, 17 décembre 1984 ; cité dans Amable et Palombarini, The Last Neoliberal, 52.

18. Cité dans Jacques Attali, Verbatim I (Paris: Fayard, 1995), p. 399.

19. Jean Baudrillard, La Gauche divine (Paris: Grasset, 1985), 71.

20. Furet, Julliard et Rosanvallon, La République du centre, 117-18.

21. Le Drian et al., « Pour être modernes soyons démocrates !»

22. Jean-François Trans, La Gauche bouge, JC Lattès, Paris, 1985, 9.

23. Michel Rocard, « Les deux cultures politiques, discours prononcé au congrès de Nantes du Parti socialiste en avril 1977 », dans Michel Rocard, Parler vrai (Paris: Seuil, 1979), 80.

24. Voir, notamment, Abdelalli Hajjat, La marche pour l’égalité contre le racisme (Paris: Amsterdam, 2013).

25. Gérard Noiriel, Racisme : la responsabilité des élites (Paris: Éd. Textuel, 2007), 10.

26. « Beur », c’est ainsi que se désignaient les jeunes Arabes de la banlieue parisienne.

27. Hajjat, La Marche, 159-60.

28. Jean-Loup Amselle, L’ethnicisation de la France (Paris: Lignes, 2011), 27.

29. Bruno Amable, La résistible ascension du néolibéralisme : modernisation capitaliste et crise politique en France, 1980-2020 (Paris: La Découverte, 2021).

30. Thomas Piketty, « Brahmin Left vs Merchant Right: Rising Inequality & the Changing Structure of Political Conflict (Evidence from France, Britain and the US, 1948-2017) », World Inequality Lab Working Papers, Series 2018/7 (mars 2018), 3.

31. Olivier Ferrand, Romain Prudent et Bruno Jeanbart, « Gauche : quelle majorité électorale pour 2012 ? », Terra Nova 1, mai 2011, 10.

32. Club de l’Horloge, L’identité de la France (Paris: Albin Michel, 1985), 20.

33. Cité dans Emile Chabal, A Divided Republic, 249.

34. Club de l’Horloge, L’identité de la France, 314.

35. Christophe-Cécil Garnier, « 21, 33, 40, 50 millions… Quel est le vrai montant de la campagne de Nicolas Sarkozy ? » Slate France, 14 octobre 2015.

36. Buisson, La Cause du peuple, 319.

37. Nicolas Sarkozy, « Appel aux électeurs du centre pour le second tour », 29 avril 2007.

38. Mitchell Dean et Daniel Zamora, The Last Man Takes LSD: Foucault and the End of Revolution (New York et Londres: Verso, 2021), 187.

39. Gérard Noiriel, Les gilets jaunes à la lumière de l’histoire (Paris: L’aube, 2019), 57-9.

40. Emmanuel Macron, « Le discours d’Emmanuel Macron face aux gilets jaunes », Le Monde, 10 décembre 2018.

41. Amable, La résistible ascension du néolibéralisme.

42. Caroline Beyer, « Comment l’islamo-gauchisme gangrène les universités », Le Figaro, 11 février 2021, 1-3.

43. Entretien avec Jean-Michel Blanquer, Le Journal du Dimanche, 25 octobre 2020.

44. D’une manière sans précédent, le Centre national français de la recherche scientifique (CNRS) a refusé d’entreprendre une telle enquête et a ouvertement attaqué le ministre pour avoir employé un concept qui « ne correspond à aucune réalité scientifique », dénonçant une « controverse emblématique de l’instrumentalisation de la science ».

45. Voir, notamment, Corinne Torrekens, « Islamo-gauchisme », La Revue Nouvelle, juillet 2020.

46. Pierre-André Taguieff cité dans Norimitsu Onishi, « Les idées américaines menacent-elles la cohésion française ? », New York Times, 9 février 2021.

47. Stangler, « France Is Becoming More Like America ».

48. Tucker Carlson est un éditorialiste et animateur de télévision américain. Il défend des points de vue libertariens, climatosceptiques et conservateurs.

49. Zemmour, La France n’a pas dit son dernier mot.

50. Jürgen Habermas, « How Much Will the Germans Have to Pay ? », Spiegel, 26 octobre 2017.

51. Zemmour, La France n’a pas dit son dernier mot.

52. Benn Michaels, The Shape of the Signifier, 24.