Céline Bessière est sociologue et professeure à Paris-Dauphine, membre du laboratoire IRISSO. Sibylle Gollac est sociologue au CNRS et membre de l’équipe « Culture et sociétés urbaines ». Depuis leurs thèses respectives sur les enjeux de transmission d’une génération à l’autre, elles ont tiré un ouvrage Le Genre du capital. Comment la famille reproduit les inégalités (La Découverte, 2020). Le Vent Se Lève a rencontré les autrices de ce livre majeur, tant par sa méthode que par son analyse des mécanismes profonds à l’œuvre concernant l’héritage et la répartition du patrimoine et des richesses. Comment expliquer qu’une femme accumule au long de sa vie moins de capital que son conjoint ou son frère malgré un droit qui proclame l’égalité ? Entretien réalisé par Marion Beauvalet et retranscrit par Dany Meyniel.

Le Vent Se Lève – Avant de parler de l’ouvrage, pouvez-vous aborder sa genèse ? Vous expliquez en introduction que c’est un travail de vingt ans. Comment est né ce projet et surtout, comment le mener sur une si longue durée ?

Sibylle Gollac – Ce n’est pas un projet, c’est quelque chose d’important à préciser. Au début des années 2000, nous faisions chacune une thèse dans le même laboratoire (1). Aujourd’hui on mène beaucoup de recherches “par projet”. Céline Bessière travaillait sur les exploitations viticoles dans la région de Cognac. Quant à moi, je travaillais sur les stratégies immobilières familiales : comment les trajectoires résidentielles et patrimoniales des gens sont prises dans des logiques familiales.

Nous discutions régulièrement de nos travaux et nous nous sommes rendu compte qu’un élément structurait nos travaux : la question de la place du capital économique dans la reproduction sociale. On s’apercevait également sur le terrain que ces enjeux de transmission du capital économique d’une génération à l’autre croisaient la question du genre, que les stratégies familiales de reproduction qu’on observait produisaient des inégalités entre femmes et hommes.

Ce sont des choses qu’on a eu envie de creuser. Comment les stratégies de reproduction familiale fonctionnent ? Notamment dans les familles d’indépendants sur lesquelles on travaillait, qui reposaient sur une mobilisation conjugale forte. Comment ces stratégies pouvaient résister aux séparations conjugales ?

C’est sur la base de cette question que nous avons voulu enquêter sur des dossiers de divorce, ce qui nous avait amenées à lancer et à participer à une recherche collective plus vaste sur le traitement judiciaire des séparations conjugales (2). Notre fil était toujours les enjeux économiques de ces séparations. Ensuite, on a constaté que ce qui nous manquait – on avait enquêté dans les tribunaux, auprès des avocats – c’étaient les notaires, qui étaient des acteurs-clefs sur tous les aspects patrimoniaux des séparations et sur les successions.

Nous avions commencé à croiser les notaires sur nos terrains de thèse respectifs et nous voulions approfondir, comprendre mieux leur activité en matière de succession et de séparation. Avec toutes ces enquêtes, nous nous sommes dit que nous avions la matière pour écrire ce livre. Nous avions la volonté, à cette étape de nos carrières, d’écrire un ouvrage de sociologie générale, c’est-à-dire pas seulement destiné aux collègues en sociologie de la famille, en sociologie économique ou en sociologie du droit, qui puisse parler aussi au-delà du champ scientifique.

Tout ce qui concernait la question des inégalités patrimoniales entre femmes et hommes était quelque chose de très peu documenté qui nous semblait central, et il nous importait notamment que les militant·es féministes puissent s’en saisir.

Céline Bessière – Je n’ai presque rien à ajouter si ce n’est que je pense que le début de la réponse était très important, surtout dans le contexte actuel des transformations de l’enseignement supérieur et la recherche. Il s’agit d’une recherche sur le temps long alors que tout nous pousse à faire des projets de court terme, très vite, où l’on connaît quasiment déjà les résultats avant de faire l’enquête. Là, c’est exactement l’inverse : il s’agit de vingt ans de recherche. Bien sûr, il y a vingt ans, nous n’avions pas l’idée que notre travail donnerait ce livre.

Le Vent Se Lève – Justement, depuis les années 2000, avez-vous observé des évolutions notoires concernant les sujets que vous commenciez à aborder ? Par exemple, dans l’introduction vous mentionnez Ingrid Levavasseur ainsi que les travaux de Thomas Piketty.

Céline Béssière – Au début des années 2000, nos deux thèses étaient un peu à contre-courant du type de thèse que l’on faisait à l’époque. Ma thèse sur les transmissions des exploitations viticoles en 2006 vient après vingt ans où il n’y a rien, ou pas grand chose, d’écrit sur les agriculteurs en sciences sociales.

La manière dont est perçu ce que je fais alors est très provincialisée, c’est-à-dire qu’on me dit que j’étudie des familles agricoles, en voie de disparition. Il a été fait le même reproche à Sibylle sur sa thèse : une manière de minorer son travail était de dire qu’elle étudiait des familles « particulières ». Il y avait toujours cette idée que ce sur quoi nous travaillions (à savoir les transmissions patrimoniales dans les familles) était anecdotique et que les familles que nous étudiions alors n’incarnaient pas la modernité.

Au fond, s’était imposée en sciences sociales l’idée que la place du capital économique dans la reproduction n’était plus si importante, ou alors seulement dans des milieux sociaux en déclin, que seul désormais le capital culturel importait.

Cette idée provient d’une lecture réductrice des travaux de Pierre Bourdieu par la sociologie de la famille dans les années 1990 et 2000. À cette époque, c’était François de Singly qui était le porte-voix de la sociologie de la famille en France. Il disait que les dépendances économiques étaient passées au second plan dans les relations familiales, alors même qu’il avait travaillé dessus au début de sa carrière (3).

Au début des années 2000, la sociologie de la famille dominante, voire quasi hégémonique en France, insiste sur l’émancipation des individus, leur individualisation au sein d’une famille relationnelle. La sociologie de la famille se désintéresse complètement de ces sujets. Notre travail paraît de facto un peu décalé. Malgré tout, nous avons écrit nos thèses qui ont été reconnues, publiées, mais il y a une espèce de volonté ambiante de dire que ce qu’on fait n’est pas très important.

Sibylle Gollac – Lorsque nous avons soutenu nos thèses, elles ont été mieux reçues en sociologie des classes sociales. Malgré tout, la thèse de Céline constituait une thèse de référence sur l’étude des groupes sociaux agricoles et indépendants. La mienne était lue en sociologie des classes populaires, sous le même angle que les travaux d’Anne Lambert sur l’accession des classes populaires à la propriété (4), par exemple, je parlais de la dimension spatiale de la stratification sociale.

Pour nous, la sortie de l’ouvrage de Thomas Piketty, Le capital au XXIe siècle, a constitué un changement important ainsi qu’une grande source de motivation.

Céline Bessière – Nous connaissions Thomas Piketty puisque nous étions dans le même département [de sciences sociales, à l’ENS]. Cela faisait longtemps que l’on connaissait ses travaux et nous avions échangé sur nos sujets respectifs. Quand le livre de Thomas Piketty sort en 2013, il rencontre un succès international : il a réussi à imposer dans le débat public l’idée que le patrimoine était essentiel dans les inégalités contemporaines et que la question de l’héritage n’était pas une question anecdotique. Bien au contraire, il démontre que la part de l’héritage dans la richesse nationale s’accroît.

Après cette parution dans le paysage universitaire, ce que nous faisions a pris un autre sens ! Nous ne sommes plus en train de travailler sur des familles hyper-particulières, nous sommes en train de décrire un mouvement de la société, du capitalisme contemporain. En s’intéressant au patrimoine, on s’intéresse à quelque chose de crucial dans la vie des gens, de plus en plus important. C’est notamment le cas pour le logement, parce que le prix de l’immobilier augmente, ce qui fait que la part de la richesse des ménages consacrée à l’immobilier a crû.

Le logement social n’a plus le vent en poupe, les politiques de logement privilégient l’accession à la propriété, donc il y a davantage de propriétaires. Le patrimoine est aussi de plus en plus crucial pour financer les études parce que le système d’enseignement supérieur gratuit perd du terrain dans les pays comme la France, où il existe encore (5). Partout, faire des études supérieures coûte de plus en plus cher. Aux États-Unis, les familles se saignent pour financer les études de leurs enfants (6). Même pour l’emploi, l’effritement de la société salariale donne une nouvelle importance au patrimoine pour créer son entreprise. Enfin, les attaques répétées contre le système de retraite par répartition donnent une importance cruciale au patrimoine.

Notre livre est sorti au moment de la réforme Macron des retraites : quand les systèmes de retraite par répartition perdent du terrain, le patrimoine prend de la place.

Ces enjeux patrimoniaux et ces enjeux de transmissions patrimoniales dans la famille deviennent vraiment très importants. L’idée du livre était aussi de porter un autre regard sur le patrimoine que celui qui a été imposé par les économistes ces dernières années. Les économistes, qui travaillent sur les inégalités patrimoniales à partir de données statistiques, ne sont pas allés regarder ce qu’il se passait dans les familles, alors que nous disposions de ces données. On a donc retravaillé nos matériaux puis on a mis en place des enquêtes supplémentaires, notamment dans les études notariales.

Le Vent Se Lève – Dans l’introduction de votre livre, vous formulez la proposition théorique qui suit : lier une approche matérialiste et intersectionnelle. Ce sont deux approches que l’on a tendance à opposer, notamment dans l’arène politique. Pouvez-vous revenir sur ces approches, comment avez-vous procédé ? Sont-elles si antinomiques ?

Céline Bessière – Pour nous, ce n’est vraiment pas antinomique. Il y a des volontés de mettre les gens dans des cases, ainsi que des effets de génération qui sont très forts. C’est ce qu’on raconte dans la conclusion du livre. Nous avons d’abord été formées à l’anthropologie de la parenté, à la sociologie de la famille, à la sociologie économique. Nous avons aussi une formation poussée en économie (nous sommes toutes les deux agrégées de sciences économiques et sociales) et en études de genre.

Pour ma part, cette formation en études de genre date du début des années 2000. Au cours de ma scolarité à l’ENS, j’ai fait un séjour aux États-Unis, à Duke University, notamment dans le département des Women’s studies. Eric Fassin a aussi joué un rôle crucial dans la formation de notre génération aux études de genre, notamment américaines, à l’École Normale Supérieure.

Au début des années 2000, notre génération a absorbé en même temps les féministes marxistes, matérialistes mais aussi les études queer ou intersectionnelles. Nous avons lu Christine Delphy en même temps que Judith Butler. Comme l’a écrit plus tard Laure Bereni, qui appartient à la même génération que nous, ce qui a été construit comme des oppositions ou bien des retours de bâton, voire des critiques, peut s’avérer cumulatif : lorsqu’on arrive avec la génération suivante, on peut déterminer ce qui nous sert de chaque côté pour avancer dans nos recherches (7).

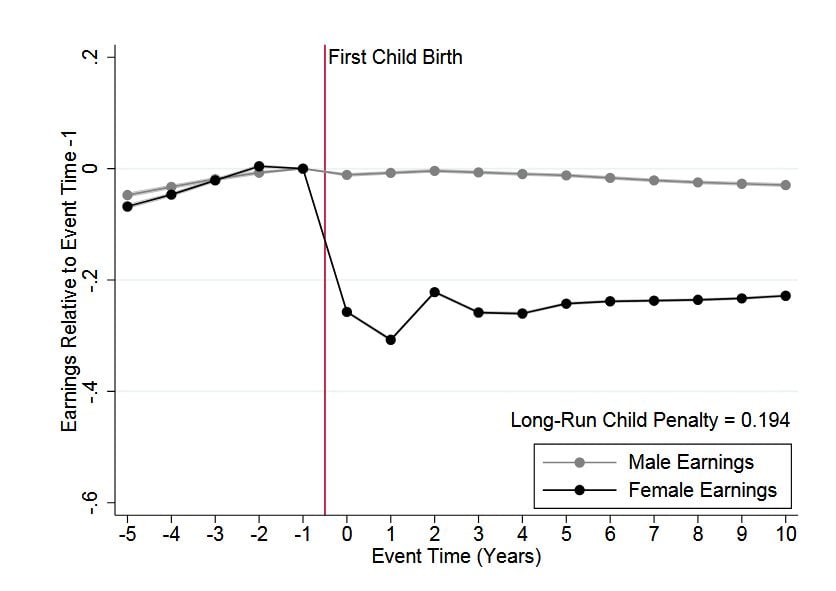

Pour ce livre, la relecture des féministes matérialistes françaises des années 1970 sur le travail domestique s’avérait absolument essentielle pour qualifier le travail domestique de travail, pour compter ce travail, lui donner de la place. Les données de l’enquête « Emplois du temps » de l’INSEE permettent d’établir qu’aujourd’hui deux-tiers du travail des femmes n’est pas rémunéré, alors que ce n’est le cas que d’un tiers du travail des hommes. Notre approche par le patrimoine consiste à se demander ce que tout ce travail domestique gratuit fait à l’échelle d’une vie : des hommes qui accumulent du patrimoine, des richesses et des femmes qui n’accumulent pas parce que ce travail n’est jamais reconnu, pas rémunéré et même pas compté.

Nous nous approprions vraiment le féminisme matérialiste dans ce sens-là, nous reprenons à notre compte l’idée d’exploitation du travail des femmes par les hommes. Le moment des séparations conjugales constitue le moment où cela se manifeste.

J’ai découvert les approches intersectionnelles en 2000 au cours de mon séjour en Caroline du Nord, à Duke University. J’y ai découvert les travaux passionnant des historiennes des femmes du sud autour de la guerre de Sécession. J’en ai rapporté un texte que j’avais travaillé avec Éric Fassin en 2003, qui s’appelle « Race, classe, genre » (8). Il y avait vraiment très peu de textes sur ces thèmes à cette époque en France. J’avais lu Angela Davis, notamment, mais aussi toutes les historiennes qui travaillent sur les femmes de planteurs ou les femmes esclaves et qui essaient sur leur terrain d’articuler rapports sociaux de race, de genre et de classe.

L’articulation des rapports de genre et de classe est centrale dans notre livre, même si cela a été vraiment un travail d’écriture ardu que de tenir tout le temps, au fil de la démonstration, les deux dimensions.

On essaye aussi plus ponctuellement de tenir compte des rapports sociaux liés à l’âge ou à la génération. Ce qu’on ne fait pas suffisamment dans le livre, ou qu’on ne fait qu’effleurer, c’est la question raciale. C’est quelque chose qu’on a commencées à travailler plus systématiquement depuis, à partir des matériaux obtenus dans les tribunaux. On pense qu’il est important de chercher aussi dans cette direction (9).

Sibylle Gollac – Il y a deux passages dans le livre où on aborde ce sujet, mais nous n’avons pas les matériaux pour être systématiques, notamment parce qu’au moment où l’on a accumulé l’essentiel de nos matériaux de terrain, on – quand je dis « on » c’est un « on » collectif, en particulier dans le collectif « Rupture », dans le cadre duquel on a accumulé les matériaux sur la justice – on n’avait pas de notation systématique et uniformisée dans notre collectif des formes de racialisation des justiciables.

Nos matériaux n’étaient pas évidents à analyser sous cet angle. Nous travaillons à partir de matériaux ethnographiques et de matériaux statistiques. En tant que sociologue, on a l’habitude de travailler avec de grandes variables qu’on articule, et l’approche intersectionnelle nous donne les outils théoriques pour penser cette façon dont on articule les effets de ces grandes variables que sont le genre — de fait le sexe dans les statistiques — et la classe sociale ou la catégorie socio-professionnelle. Dans l’enquête Patrimoine de l’INSEE, nous n’avons rien sur les formes de racialisation dont peuvent être l’objet les enquêté·es.

Pour revenir à notre cadrage théorique, le féministe matérialiste s’imposait puisque notre question était de savoir comment, tandis que les femmes travaillent autant que les hommes, seuls ces derniers accumulent. L’intersectionnalité s’imposait car elle nous offrait des outils pour comprendre et analyser nos matériaux ethnographiques et statistiques.

Le Vent Se Lève – Ce passage est en effet très marquant dans l’introduction de votre ouvrage. Votre livre montre que l’on peut articuler matérialisme et intersectionnalité, loin des impossibles dialogues des sphères plus militantes. Comment s’approprier les deux dans la recherche ?

Sibylle Gollac – Pour ma part, je suis arrivée au féminisme par mes activités scientifiques. Je pense que pour des militant·es féministes qui luttent depuis des années et des dizaines d’années, il est évident que ce n’est pas facile de sortir de ces lignes de conflit, alors que depuis notre position scientifique, c’est plus facile.

Céline Bessière – Ce que tu dis se discute…Je pense que les lignes de fracture militantes et politiques sont aussi des lignes intellectuelles. Il y a dix ans nous avions participé à un congrès d’études féministes, où Christine Delphy et Elsa Dorlin se donnaient des noms d’oiseau par conférences interposées. En ressortant de ces conférences, nous en sommes venues à l’idée que ces oppositions théoriques, philosophiques doivent impérativement être remises sur le métier des sciences sociales, avec l’analyse de matériaux empiriques à l’appui.

En tant que sociologues, nous devons aussi avoir une ambition théorique. À nous de faire travailler ces concepts et de voir ce qu’ils nous apportent. Pour moi l’intersectionnalité n’est pas une religion, c’est un outil pour penser des choses et tant que ça m’aide à penser, je l’utilise abondamment.

Tout cela est devenu complètement délirant avec les accusations d’islamo-gauchisme portées par le gouvernement sur qui utilise ces outils ! Pour moi ce sont vraiment des outils de travail et politiques pour montrer les rapports de domination ainsi que leur fonctionnement.

Le Vent Se Lève – Pour revenir à votre livre, estimez-vous que certaines femmes, en raison de leur milieu social d’origine, sont plus égales que d’autres vis-à-vis des hommes ?

Sibylle Gollac – Nous montrons dans le livre que les inégalités de genre traversent les différents milieux sociaux de façon différente. L’approche intersectionnelle sert justement à ça : il s’agit de montrer qu’il y a des inégalités dans tous les milieux sociaux, qui se jouent à chaque fois un peu différemment. Ainsi, il n’y a pas de milieu, il me semble, dans lesquels les femmes sont plus les égales des hommes que dans d’autres. Il est certain néanmoins qu’elles vivent des réalités matérielles très différentes.

Ce n’est pas la même chose d’être une femme au foyer à Neuilly, dépendante économiquement de son mari ou d’être une mère célibataire à Saint-Denis avec un travail de femme de ménage à temps partiel, c’est évident. Il y a aussi des formes d’émancipation et des ressources pour s’émanciper qui sont très différentes.

Il me semble que c’est un peu ce que donne à voir le livre. Dans les milieux les plus aisés, les ressources d’émancipation, dans les situations où les femmes se battent, sont des ressources notamment héritées de leur famille. Dans le pôle à fort capital économique des classes supérieures, ce sont des ressources économiques qui permettent de tenir la longueur des procédures. Ensuite dans le pôle à fort capital culturel des classes supérieures, il y a des femmes actives très diplômées qui, elles aussi, ont des ressources pour faire valoir leurs droits.

Dans les classes populaires, le fait de travailler donne une forme d’indépendance économique, mais en sachant que, pour l’obtenir, les temps de travail sont extrêmement extensifs. Il faut à la fois avoir une activité salariée et s’occuper des enfants sans possibilité de délégation. Mais les outils qu’ont les femmes, malgré tout, peuvent être un niveau de scolarisation supérieur à celui de leur ex-conjoint ou le fait de réussir à s’en sortir face aux administrations peut-être mieux que leur ex-conjoint. Tout cela se joue en définitive en augmentant leur temps de travail, puisque ce sont elles qui s’occupent de ce travail administratif.

Les femmes parviennent différemment, selon les milieux sociaux, à des formes d’autonomie financière, qui leur permettent d’affronter les séparations conjugales. Mais ce que l’on montre dans le livre, c’est qu’elles payent toujours ces séparations au prix fort, beaucoup plus que leurs ex-conjoints, parce que le travail gratuit qu’elles fournissent n’est pas reconnu, tandis que le patrimoine et la carrière professionnelle de leurs ex sont protégés, au nom de l’intérêt des enfants, de la famille.

Le Vent Se Lève – Dans votre ouvrage, vous montrez qu’il existe des lieux de sociabilisation principalement utilisés par les hommes, que ces derniers déploient des stratégies d’accumulation au cours de leur vie. De l’autre côté, beaucoup d’obstacles semblent se dresser pour les femmes. Ces dernières, lors de vos entretiens, vous ont-elles partagé des solutions qu’elles ont expérimentées ? Imaginez-vous d’autres pistes ?

Céline Bessière – C’est toujours cette vaste question qu’on nous pose, parce qu’on ne l’a pas traitée explicitement dans le livre : il n’y a pas cent pages de recettes pour s’en sortir en partie parce qu’il y a plein de niveaux différents. Le premier niveau, c’est la prise de conscience. Ce qui est intéressant dans les monographies de famille que nous faisons, ce sont ces femmes que nous rencontrons et qui nous racontent comment elles se sont fait avoir dans leur succession. Ce n’est pas un discours politique, elles nous relatent qu’en fait elles n’ont pas voulu se disputer avec leur frère, leurs parents.

Il y a beaucoup d’enjeux familiaux impliqués pour dire un sentiment d’injustice, mais qui n’est pas converti en quelque chose de politique, et je pense que l’effet du livre est de mettre tout ça bout à bout. Nous prenons aussi en compte les différents âges de la vie, depuis la mise en couple, la vie en couple, la séparation, les successions, et leur rapport avec les parents, les frères et sœurs. Je pense qu’il y a un effet d’accumulation dans le livre qui nous permet de se dire que c’est un fait social, ce ne sont pas juste des histoires individuelles. C’est le but de ce livre de politiser l’ensemble.

Les retours que nous avons sont positifs, un certain nombre de femmes découvrent qu’il y a un enjeu politique dans ce qu’elles vivent, là où la plupart des gens voyaient des questions personnelles ou techniques.

L’idée du livre, c’était déjà d’en faire un enjeu politique.

Une fois que la succession devient un enjeu politique, on peut espérer qu’un certain nombre de femmes et d’hommes, de groupes féministes se saisissent de cette question et fassent des propositions concrètes. Bien sûr, on peut décliner un certain nombre de propositions. Par exemple, il n’est absolument pas normal que l’allocation de soutien versée par la CAF en cas de non-paiement de la pension alimentaire ne soit plus versée quand il y a une remise en couple. Cela signifie quand même que c’est au nouveau conjoint de la mère de prendre en charge la contribution à l’entretien de l’enfant. C’est absurde, une réforme pourrait consister à individualiser ce droit tout comme d’ailleurs un ensemble de droits et de prestations sociales en France, qui sont sous conditions familiales (RSA, AAH…).

Pour la prestation compensatoire aussi, le livre pourrait contribuer à voir cela autrement. C’est intéressant parce qu’on travaille avec l’Institut national de l’audiovisuel (INA) en ce moment sur leurs archives. Nous avons visualisé ce qui avait été dit dans les journaux télévisés en 2000 au moment de la réforme de la prestation compensatoire, lorsqu’elle est passée d’une rente à un capital, ce qui a contribué à diminuer drastiquement ces prestations en termes de montant et puis aussi à limiter les bénéficiaires, puisqu’il n’y a plus que les femmes mariées à des époux riches qui peuvent en bénéficier. Notre livre pourrait inviter à voir autrement la prestation compensatoire, réfléchir à une extension de ce type de compensation aux couples non mariés, ce qui est une situation fréquente aujourd’hui. On peut aussi aller beaucoup plus loin sur un programme politique plus radical, comme taxer l’héritage plus fortement qu’il ne l’est actuellement ou aller vers des mesures du type revenu ou patrimoine universel.

Taxer l’héritage est à la fois une mesure de justice entre les classes sociales mais également une mesure de justice de genres. Supprimer l’héritage serait peut-être encore mieux mais mettre ce sujet à l’agenda politique en ce moment est peu réaliste.

Sibylle Gollac – Il y a deux problèmes : le fait qu’effectivement les femmes sont moins riches et le fait que la richesse donne du pouvoir. Pour lutter contre les inégalités de richesse, il y a ce dont parlait Céline comme l’augmentation des prestations compensatoires. Il y a aussi la sensibilisation des professionnel·les du droit qui interviennent au moment des séparations et des successions, au fait que leurs pratiques peuvent être productrices d’inégalités. On nous questionne souvent sur la réaction des professionnel·les à notre livre. Pour l’instant nous avons peu de retours mais c’est l’un des enjeux.

L’autre façon de voir le problème est de se demander comment faire pour que ces inégalités de richesse aient moins d’effets en termes de pouvoir, de conditions de vie : les inégalités de patrimoine sont d’autant plus cruciales que l’accès au logement social est de plus en plus difficile, que le système des retraites est fragilisé.

Notre réponse consiste à dire que c’est tout ce système de protection sociale qu’il faut renforcer, consolider. J’ai en tête l’exemple d’une enquêtée dans une famille de boulanger, dans laquelle le frère a été très nettement avantagé par rapport à ses sœurs. Une des sœurs – c’est par elle que j’ai rencontré la famille – me disait que le fait que son frère ait plus lui importait peu. Elle disait : « je lui laisse ça, et d’ailleurs j’ai divorcé deux fois et à chaque fois j’ai laissé la maison à mes ex-conjoints, au moins c’est vite fini et on n’en parle plus ». Il me semble important de préciser que cette dame était salariée de la SNCF, avec un statut de quasi-fonctionnaire, qu’elle habitait dans un logement social via son employeur.

Sa possibilité de divorcer sans s’inquiéter trop du fait qu’elle allait se retrouver sans logement, de laisser à son frère cette boulangerie sans s’inquiéter de ce qu’elle allait récupérer, était liée à la stabilité de son emploi et à l’accès à un logement social, qui lui permettaient justement de prendre ces libertés.

Ainsi l’enjeu de la protection sociale et de sa consolidation est important pour que les inégalités économiques que subissent les femmes ne se transforment pas, comme c’est trop souvent le cas, en violence économique : on sait qu’il y a tout un continuum entre cette violence économique et les violences conjugales.

Le Vent Se Lève – Votre livre semble être unique en France. Y a-t-il, dans d’autres pays, des recherches similaires en termes d’approches, de préoccupations (sur les mêmes thématiques) qui existent et, si oui, leurs conclusions sont-elles similaires aux vôtres en termes des systèmes de protection ?

Céline Bessière – Nous sommes en train d’essayer de faire traduire le livre en ce moment, donc on a un peu examiné cette question. Il n’y a pas d’équivalent de ce livre si on le considère dans son ensemble. Ce qui est très particulier dans ce livre, c’est d’avoir mis ensemble au service d’une même démonstration autant d’enquêtes et de matériaux empiriques très différents, c’est assez rare, parce que les sciences sociales sont devenues très spécialisées.

Donc, ce qui existe à l’international, ce sont des travaux en sociologie économique ou en économie sur le gender wealth gap, l’écart de patrimoine entre hommes et femmes. C’est un champ qui est en train de se développer assez vite et qui est fondé beaucoup sur des méthodes statistiques, ce qu’on fait, en partie, dans le livre quand on étudie l’enquête Patrimoine de l’INSEE. Il y a l’équivalent de ce type d’enquête déclarative sur les patrimoines dans la plupart des pays du monde, et il y a des chercheurs et des chercheuses surtout qui essaient d’aller regarder à l’intérieur des ménages (l’unité d’analyse), qui possède quoi.

La meilleure enquête de ce type vient d’Allemagne, parce que c’est aussi une enquête déclarative par ménage mais où les hommes et les femmes ont été interviewés individuellement, donc deux personnes dans le même ménage sur qui possède quoi. C’est très intéressant parce qu’ils ne déclarent pas la même chose. C’est quelque chose qu’on va essayer de promouvoir dans les enquêtes françaises à l’avenir pour creuser ce qu’il se passe à l’intérieur des ménages.

Il y a aussi beaucoup d’économistes du développement qui ont travaillé sur la richesse possédée par les hommes et celle possédée par les femmes dans le cadre d’une politique de développement. Souvent la question c’est : si on donne de l’argent, un pécule, vaut-il mieux le donner à l’homme ou à la femme dans un couple et quels sont les effets produits ? Parce qu’ils ne vont pas le dépenser de la même façon.

Ces travaux ne sont pas reliés aux travaux de sociologie de la famille ou d’anthropologie de la parenté qui peuvent travailler, un peu comme on le fait dans le début du livre avec des monographies de famille, en faisant des longues interviews pour savoir ce qui se passe dans les familles en matière d’arrangements économiques familiaux.

Enfin, il y a un troisième volet dans notre livre, le volet sur les professionnel·les du droit et plus largement ce qu’il se passe dans les tribunaux, les cabinets d’avocat·es et de notaires.

Il y a toute une littérature internationale Law and society qui étudie comment travaillent les juges : est-ce qu’une juge femme travaille et juge comme un juge homme, que font les avocat·es, comment travaillent-ils avec leurs client·es, mais cela n’est pas connecté ni avec ce qu’il se passe dans les familles ni avec le gender wealth gap.

Ce qui fait le caractère unique de notre livre c’est d’avoir fait ces trois choses-là ensemble. Je pense que c’est indispensable pour mener la démonstration de bout en bout, c’est-à-dire pour comprendre cette inégalité de richesse entre les femmes et les hommes que nous saisissons dans les statistiques, nous avons besoin d’aller regarder et ce qui se passe dans les familles et ce que répond le droit à ces questions-là, de fait c’est très rarement relié dans la même analyse.

Sibylle Gollac – C’est ce qui permet de comprendre ces inégalités de patrimoine : comment elles se construisent dans la famille et comment elles existent dans un cadre juridique formellement neutre. Notre point de départ dans le livre, c’est de constater que les inégalités de richesse augmentent entre ménages pauvres et ménages riches en même temps que les inégalités de patrimoine entre femmes et hommes augmentent, en même temps qu’on a un cadre juridique qui se présente comme de plus en plus égalitaire.

Céline Bessière – Il y a énormément de travaux dans des pays où il n’y a pas un droit égalitaire, notamment dans les pays d’Afrique du Nord où de nombreux travaux sont en train de se développer actuellement en lien aussi avec des mouvements féministes qui réclament l’égalité du droit. Qu’est-ce que ce droit ? Comment le transformer ? Comment s’applique-t-il ? Au Maroc, en Tunisie, en Algérie, il y a de nombreux travaux en ce moment qui se développent sur les rapports des familles au droit et les transformations éventuelles de ce droit.

Le Vent Se Lève – À vous lire, il peut sembler que le système économique mette au banc les femmes, les positionne en tant que dominées. Pensez-vous que ce système est réformable pour améliorer la place des femmes ou est-ce que le système économique porte en lui le fait que les femmes se retrouvent en position de dominées ?

Sibylle Gollac – Il est difficile de répondre à cette question. On nous l’a déjà posée sous d’autres formes : est-ce que le patriarcat et le capitalisme peuvent exister l’un sans l’autre par exemple ? On sait que le patriarcat peut exister sans le capitalisme, l’inverse on ne sait pas. Cette question nous paraît très théorique.

Le système capitalisme contemporain est intrinsèquement patriarcal, et il y a longtemps que les féministes marxistes ont montré que l’exploitation du travail dans le cadre capitaliste ne peut exister que grâce à l’exploitation patriarcale du travail des femmes dans la sphère domestique.

Toutefois, le capitalisme est plein de ressources et de rebondissements mais ces deux sujets restent intrinsèquement liés. C’est pour ça que dans la conclusion du livre, nous disons que si on veut combattre le patriarcat, il faut combattre le capitalisme et que si on veut combattre le capitalisme, il faut combattre le patriarcat.

Références :

1. Le « laboratoire de sciences sociales » (qui intégra plus tard le Centre Maurice Halbwachs), abrité par le département de sciences sociales de l’Ecole Normale Supérieure. Thèse de Céline Bessière : Maintenir une entreprise familiale. Enquête sur les exploitations viticoles de la région délimitée Cognac, thèse de doctorat de sociologie, Université Paris-Descartes, 2006, sous la direction d’Olivier Schwartz ; Thèse de Sibylle Gollac : La pierre de discorde. Stratégies immobilières familiales dans la France contemporaine, thèse ENS-EHESS, 2011, sous la direction de Florence Weber.

2. Voir les travaux de l’équipe “ruptures” puis “justines” ici : https://justines.cnrs.fr ; Cette recherche collective a donné lieu notamment à la publication de l’ouvrage suivante : Collectif Onze, Au tribunal des couples, Odile Jacob, 2013.

3. Voir notamment, François de Singly, Fortune et infortune de la femme mariée, PUF, 1987.

4. Anne Lambert, “Tous propriétaires!” L’envers du décor pavillonnaire, Seuil, 2015.

5. Collectif ACIDES, Arrêtons les frais ! Pour un enseignement supérieur gratuit et émancipateur, Raisons d’agir, 2015.

6. Caitlin Zaloom, Indebted, How Families Make College Work at Any Cost, Princeton University Press, 2019.

7. Laure Béréni, « Une nouvelle génération de chercheuses sur le genre. Reflexions à partir d’une expérience située », Contretemps, 2012 ; voir aussi Isabelle Clair et Maxime Cervulle : « Lire entre les lignes : le féminismes matérialiste face au féminisme poststructuraliste », Comment s’en sortir ?, n°4, 2017.

8. Céline Bessière, « Race, classe, genre. Parcours dans l’historiographie américaine des femmes du Sud autour de la guerre de Sécession », Clio, Histoire, femmes et sociétés, n°17, 2003, p. 231-258.

9. Pour une première analyse, voir Céline Bessière, Emilie Biland, Abigail Bourguignon, Sibylle Gollac, Muriel Mille & Hélène Steinmetz] «“Faut s’adapter aux cultures Maître”. La racialisation des publics de la justice familiale en France métropolitaine », Ethnologie Française, XLVIII, 1, 2018, p. 131-140.

Marx est très sensible à la condition ouvrière. Il n’existe à l’époque quasiment aucune loi pour tempérer le capitalisme sauvage. Guizot disait “enrichissez vous et comme cela vous pourrez voter”, justifiant à la fois le suffrage censitaire et la maxime même d’un capitalisme qui n’est pas encore tempéré par le contrepoids des lois sociales. Enrichissez-vous quoi qu’il en coûte en somme. Quoi qu’il en coûte aux hommes, avec une espérance de vie qui, chez les ouvriers atteint à peine 50 ans. Et quoi qu’il en coûte aussi à la nature. Et là, Marx et Engels remarquent que dans sa frénésie de profits, le capitalisme ne fait pas qu’exploiter les hommes, il exploite également la nature au-delà de toute mesure. Et on aura dans

Marx est très sensible à la condition ouvrière. Il n’existe à l’époque quasiment aucune loi pour tempérer le capitalisme sauvage. Guizot disait “enrichissez vous et comme cela vous pourrez voter”, justifiant à la fois le suffrage censitaire et la maxime même d’un capitalisme qui n’est pas encore tempéré par le contrepoids des lois sociales. Enrichissez-vous quoi qu’il en coûte en somme. Quoi qu’il en coûte aux hommes, avec une espérance de vie qui, chez les ouvriers atteint à peine 50 ans. Et quoi qu’il en coûte aussi à la nature. Et là, Marx et Engels remarquent que dans sa frénésie de profits, le capitalisme ne fait pas qu’exploiter les hommes, il exploite également la nature au-delà de toute mesure. Et on aura dans