En réponse à la pandémie de coronavirus, le 19 mars 2020 les ministres africains des Finances appelaient « à l’exonération des paiements d’intérêts sur la dette et les obligations souveraines » [1]. Le 23 mars, David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale, appelait [2] à « alléger la dette des pays les plus pauvres » [3]. Le 25 mars, le FMI et la Banque mondiale confirmaient conjointement cet appel [4]. Quelques jours plus tôt, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) appelait l’Afrique à « se réveiller » et à prendre des mesures pour protéger la population face à la propagation du virus [5]. Si le premier appel est plus que légitime, plusieurs critiques peuvent être faites sur les trois suivants. Dans le même temps, les mouvements qui plaident pour l’annulation de la dette s’organisent. Sur fond de crise de la dette, analyse de la situation actuelle du continent.

L’Afrique plie sous le poids de sa dette

L’appel des ministres africains des Finances « à l’exonération des paiements d’intérêts sur la dette et les obligations souveraines » apparaît finalement assez mesuré. Avec une dette extérieure publique qui a plus que doublé entre 2010 et 2018, passant de 160 milliards à 365,5 milliards de dollars [6], une hausse du ratio dette publique/PIB (comprenant la dette intérieure et la dette extérieure) toute aussi marquée, la médiane du continent passant de 38 % en 2008 à 56 % en 2018, avec de fortes disparités selon les pays [7] (ces chiffres impressionnants ne prennent par ailleurs pas en compte les arriérés de paiement et les pénalités de retard [8]), un service extérieur de la dette publique en proportion des revenus des gouvernements passant en moyenne de 6,7 % en 2008 à 13 % en 2018 [9], l’Afrique plie littéralement sans rompre – pour le moment – sous le poids de sa dette.

Le service extérieur de la dette publique africain en proportion des revenus est passé de 6,7 % en 2008 à 13 % en 2018

Malgré un ratio d’endettement pouvant paraître supportable, les économies africaines, rarement diversifiées [10], restent très vulnérables aux facteurs exogènes. Ainsi, selon les dernières données publiées par le FMI en date du 30 novembre 2019, sur les 54 pays que compte le continent, 19 sont placés en situation de surendettement ou en position de l’être (voir tableau 1). Et sur l’ensemble des pays listés par le FMI, à l’exception de la Grenade située dans la Caraïbe, seuls des pays africains sont classés « en situation de surendettement » [11]. Ces données, discutables car sous-évaluées [12], n’en restent pas moins un indicateur alarmant.

Tableau 1 – Classification du FMI de la situation d’endettement des pays africains [13]

| Faible | Modéré | Haut | En surendettement |

|---|---|---|---|

| 1. Madagascar 2. Rwanda 3. Sénégal 4. Tanzanie 5. Ouganda |

1. Bénin 2. Burkina Faso 3. Comores 4. Côte d’Ivoire 5. Guinée 6. Guinée-Bissau 7. Kenya 8. Lesotho 9. Liberia 10. Malawi 11. Mali 12. Niger 13. République démocratique du Congo 14. Togo |

1. Burundi 2. Cameroun 3. Cap Vert 4. Centrafrique 5. Djibouti 6. Éthiopie 7. Ghana 8. Mauritanie 9. Tchad 10. Sierra Leone 11. Zambie |

1. Gambie 2. Mozambique 3. République du Congo 4. Sao Tome et Principe 5. Somalie 6. Soudan 7. Soudan du Sud 8. Zimbabwe |

Les pays du continent risquent de subir de plein fouet les effets de la crise financière et économique en cours dont le coronavirus n’est qu’un élément détonateur [14].

Très largement dépendants de leurs revenus tirés de l’exploitation et l’exportation des matières premières, les cours se sont effondrés ces dernières semaines (voir tableau 2). L’Angola et le Nigeria [15], leaders africains des pays producteurs de pétrole sont déjà fortement impactés. Les cours du cacao (Côte d’Ivoire, Ghana), de l’or (Ghana, Soudan, Afrique du Sud, Mali, Guinée [16]), et du cuivre (République démocratique du Congo, Zambie [17]), suivent également une pente descendante, sans oublier les effets de la spéculation sur les matières premières [18].

Tableau 2 : Évolution des cours des principales matières premières (à 15 minutes, 1h, 24h, 1 semaine, 1 mois et à 1 an) [19]

Au niveau bancaire, les actions des banques des quatre principales économies (Afrique du Sud, Égypte, Nigeria et Maroc) ont également chuté [20]. En revanche, les principales devises africaines maintiennent à ce jour un niveau stable [21].

D’autres éléments s’auto-alimentent et risquent de tarir les ressources financières disponibles pour les pays africains, en parallèle d’une hausse des dépenses (pour faire face à la pandémie) et d’une baisse de leurs recettes. Avec des instruments de contrôle mis hors « d’état de nuire » par les Institutions financières internationales (IFI) et leurs plans d’ajustement structurel (voir partie 4), le continent subit une importante fuite des capitaux. À la recherche de placements sûrs, les investisseurs risquent également de bouder les émissions d’obligations des pays africains [22], leur principale source d’emprunts ces dernières années. Par ailleurs, les taux d’intérêts scandaleusement élevés qui leurs sont imposés ne font qu’aggraver la situation [23]. Au niveau des investissements directs étrangers (IDE), la CNUCED table sur un déclin de 40 % [24]. Avec la fermeture des frontières et des aéroports, plusieurs pays devraient également subir une baisse de leurs revenus liés au tourisme, conséquents pour certains, notamment l’Afrique du Sud, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Île Maurice, le Kenya, le Maroc ou encore les Seychelles.

L’Afrique moins touchée par le coronavirus ?

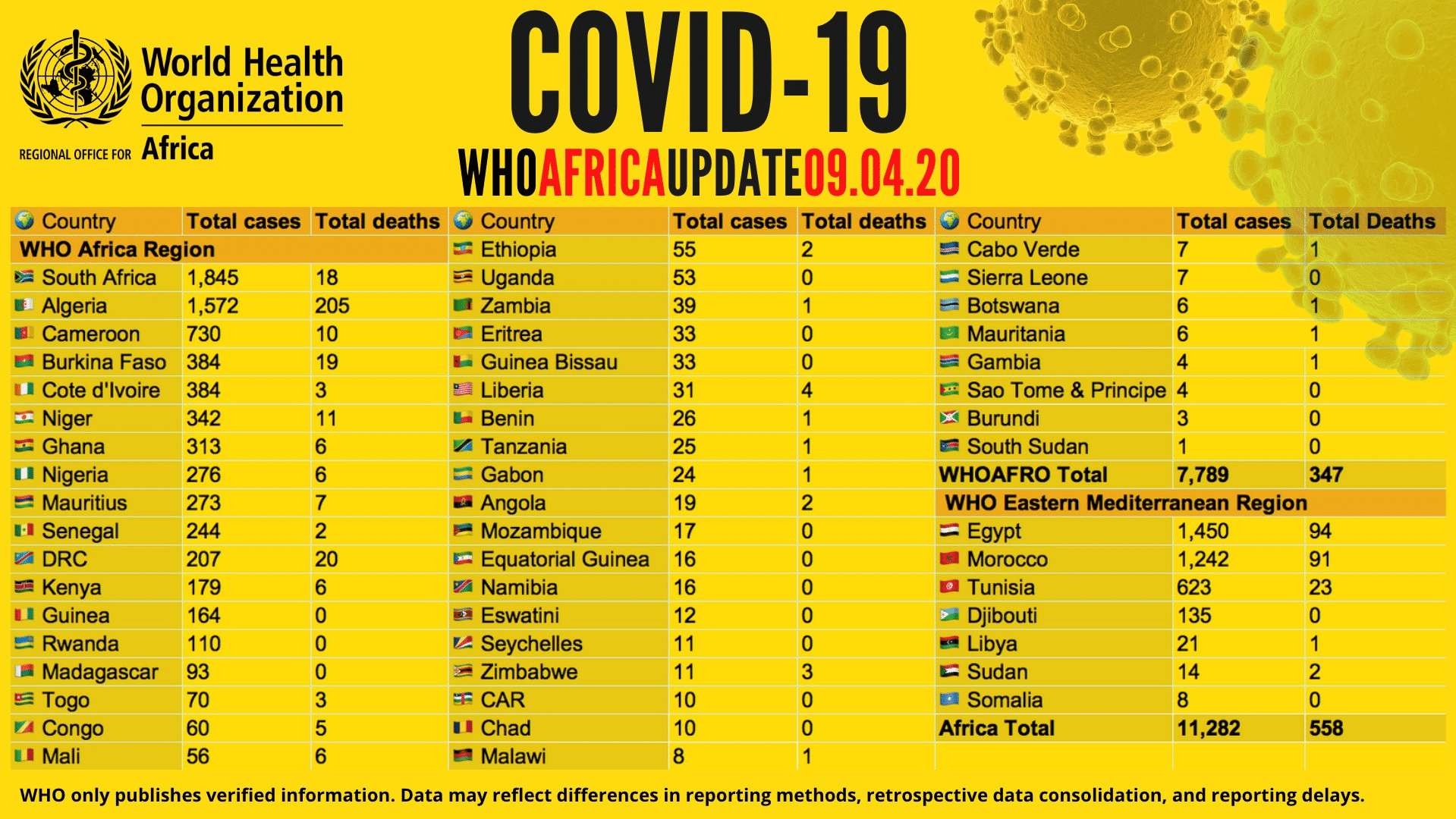

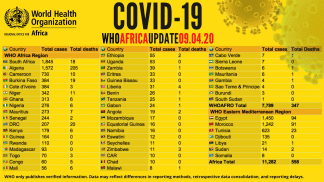

Selon les dernières données, la pandémie aurait causé 1 500 000 infections et 90 000 morts dans le monde [25]. L’Afrique quant à elle serait la région la moins impactée avec 11 282 personnes touchées et 558 morts [26].

Sans nier la tendance actuelle, ces faibles chiffres sont certainement à nuancer en raison des carences statistiques du continent, en particulier sur le plan sanitaire [27]. À ce titre, une simple observation permet de remarquer que les pays les plus impactés statistiquement sont aussi les pays les plus développés du continent. Pour autant, l’Afrique continuera-t-elle à être relativement épargnée ?

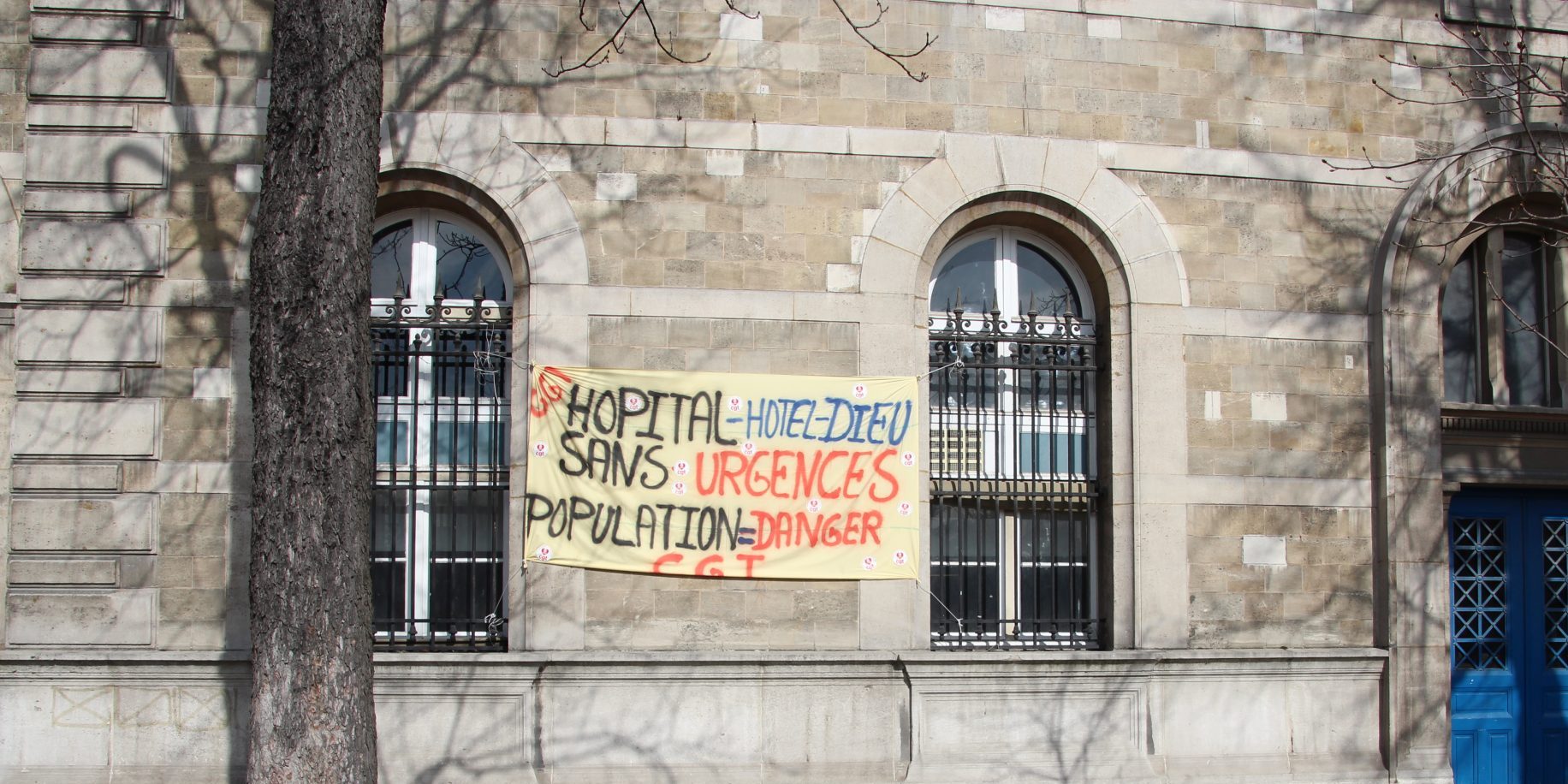

Au plan international, on observe une corrélation nette entre la capacité à faire face au virus et les ressources allouées par les États à la santé et la sécurité sociale [28]. Les populations d’Europe, continent le plus impacté, ne payent-elles pas les cures d’austérités imposées par l’Union européenne et les gouvernements de ses pays membres depuis la crise financière de 2007-2008 ? La population étasunienne, largement touchée, ne souffre-t-elle pas d’une absence de sécurité sociale ? En revanche, Cuba, pays réputé pour son système de santé et la qualité de ses médecins, n’est pratiquement pas atteint. Ce petit État insulaire de la Caraïbe envoie même des médecins pour venir en aide à la population italienne et aux territoires français d’Outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane française et Saint-Pierre-et-Miquelon).

Ainsi, selon les statistiques disponibles [29], l’Indicateur de développement humain (IDH) pour l’Afrique subsaharienne est de 0,541 contre une moyenne mondiale de 0,731. Sur les 54 dernières places (comme le nombre de pays africains) des 189 pays référencés par le PNUD, le continent est représenté 40 fois. La moyenne du nombre de médecins (généralistes et spécialistes confondus) pour 10 000 habitants est de 3,4 (l’écart par pays allant de 0,2 à 21,6) contre une moyenne mondiale de 14,9 (30,4 pour les pays à haut IDH). Le nombre de lits d’hôpitaux pour 10 000 personnes est de 12 contre 28 au plan international (55 pour les pays à haut IDH).

En observant les dépenses allouées par les États à la santé, on peut mesurer l’écart qui sépare le continent des pays dits développés (voir graphique 1), près de 5 points avec la moyenne mondiale, près de 7 avec les pays à hauts revenus, pays pourtant non-moins épargnés par la pandémie. Par ailleurs, alors même que l’on assiste ces 16 dernières années à des dépenses globalement en hausse, celles de l’Afrique tardent à décoller voire diminuent.

Graphique 1 : Dépenses allouées à la santé (en % du PIB) [30]

Cet écart est encore plus probant pour les pays africains en situation de surendettement (voir tableau 1 ci-dessus). Ces pays consacrent entre 0,8 (Gambie) et 4,4 % (Zimbabwe) de leur PIB en dépenses de santé, tandis qu’en moyenne, 11,5 % de leur PIB est absorbé par le remboursement de la dette (voir tableau 3 ci-dessous).

Tableau 3 – Indicateurs du fardeau de la dette des pays à faibles revenus en situation de surendettement [31]

| Pays | Service de la dette (% des revenus) | Service de la dette (% du PIB) | Dépenses en santé (% du PIB) |

|---|---|---|---|

| Gambie | 154,7 | 24 | 0,8 |

| Mozambique | 26 | 7,4 | 2,7 |

| République du Congo | 30,5 | 8,9 | 2 |

| Sao Tomé et Principe | 85,5 | 21,1 | 2,4 |

| Somalie | – | – | – |

| Soudan | 14,7 | 1,3 | 1,1 |

| Soudan du Sud | 35,4 | 12,1 | – |

| Zimbabwe | 9,2 | 2 | 4,4 |

| Moyenne | 51,6 | 11,5 | 2,2 |

L’énumération de ces chiffres ne vise pas à invisibiliser les réels (mais inégaux géographiquement, économiquement et socialement [32]) progrès réalisés ces dernières années. Simplement à mettre en évidence que pour répondre à la crise en cours, l’Afrique a urgemment besoin de ressources humaines, logistiques et financières.

Dans ces conditions, la déclaration du controversé [33] directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) appelant l’Afrique à « se réveiller » et à « se préparer au pire » [34] est malvenue. D’autant plus que le remboursement de la dette extérieure publique absorbe en moyenne actuellement 13 % des recettes des gouvernements du continent [35].

La responsabilité de FMI et de la Banque mondiale

L’histoire des institutions de Bretton Woods est émaillée de scandales [36]. La récente affaire des #Papergate [37] à la Banque mondiale, sur fond de soupçons de corruption et d’évasion fiscale, confirme la continuité de leurs pratiques [38]. L’idéologie néolibérale des politiques et projets de « développement » administrée aux pays sous leur assistance n’est également plus à démontrer. D’hier à aujourd’hui, FMI et Banque mondiale portent une responsabilité indéniable sur les hauts niveaux d’endettement et faibles niveaux de développements des pays du Sud et plus spécifiquement des pays africains.

Les politiques de la Banque mondiale et du FMI sont un échec. En l’espace de trois décennies, moins d’un tiers des pays africains sont passés de pays à faible revenu, à pays à revenu intermédiaire, un seul dans la catégorie pays à revenu intermédiaire supérieur, et aucun dans la catégorie des pays à haut revenu

Dès les années 1980, le FMI a conditionné sa politique de prêt à la mise en place de plans d’ajustement structurel (PAS) par les pays débiteurs. Derrière l’objectif affiché de restaurer leur balance des paiements en rétablissant une stabilité macro-économique et en favorisant la croissance économique, l’ensemble des mesures contenues visaient avant tout à assurer le remboursement des créanciers. Sans parvenir à endiguer la hausse de la dette extérieure publique des PED et les sommes allouées au service de la dette, les PAS ont entraîné des coupes importantes dans les budgets sociaux tout en mettant l’accent sur la libéralisation de l’économie, la dérégulation nationale et la privatisation des entreprises, l’instauration de la TVA, la dévaluation des monnaies locales, la suppression significative des barrières douanières, du contrôle des changes, des mouvements de capitaux ou encore une réduction drastique des financements de certains secteurs jugés non-productifs (santé, éducation, logement, infrastructures).

Après avoir essuyé de nombreuses critiques et après la crise financière de 2008, le FMI a affirmé avoir adapté les conditionnalités liées aux prêts accordés dans le passé [39]. En 2014, Christine Lagarde, alors directrice générale du Fonds assurait également que les PAS n’étaient plus appliqués [40]. Pourtant, en 2009, sur 41 pays engagés avec le FMI, 31 menaient des politiques de rigueur budgétaire. Deux études menées de 2011 à 2013, et en 2016-2017 faisaient apparaître le nombre croissant de conditionnalités appliquées par le FMI parmi lesquelles la réduction des programmes d’aide sociale [41].

L’échec des politiques appliquées par le tandem Banque mondiale/FMI est particulièrement visible en observant l’évolution de la classification des pays par revenu entre 1990 et 2020 (voir tableaux 4 et 5). Certes, cette situation est aussi la responsabilité d’un certain nombre de régimes en place et des classes dominantes locales qui profitent allègrement du népotisme, du clientélisme et de la corruption. Mais on ne peut nier pour autant que ces mécanismes sont avant tout alimentés par les grands argentiers et puissances impérialistes, acteurs disposant de places centrales au sein des principaux groupes d’influences [42] (G7/G8, G20, Club de Paris, IIF, etc.) et principales institutions financières internationales, FMI et Banque mondiale en tête [43].

Ainsi, malgré quelques progrès réalisés, c’est un constat d’échec cinglant pour ces institutions ayant pour objectif de venir en aide aux pays en difficultés et d’éradiquer la pauvreté dans le monde. En l’espace de trois décennies, moins d’un tiers des pays sont passés de pays à faible revenu, à pays à revenu intermédiaire, un seul dans la catégorie pays à revenu intermédiaire supérieur, et aucun dans la catégorie des pays à haut revenu.

Tableau 4 : Classification des pays africains par catégories de revenu entre 1990 et 2020 [44]

| En 1990 | En 2020 | Pays PPTE (Pays pauvres très endettés) | |

| 1. Bénin | Pays à faible revenu | Pays à faible revenu | X |

| 2. Burkina Faso | Pays à faible revenu | Pays à faible revenu | X |

| 3. Burundi | Pays à faible revenu | Pays à faible revenu | X |

| 4. Cameroun | Pays à faible revenu (en 1996) | Pays à revenu intermédiaire inférieur | X |

| 5. Comores | Pays à faible revenu | Pays à revenu intermédiaire inférieur | X |

| 6. Côte d’Ivoire | Pays à faible revenu (en 1996) | Pays à revenu intermédiaire inférieur | X |

| 7. Éthiopie | Pays à faible revenu | Pays à faible revenu | X |

| 8. Gambie | Pays à faible revenu | Pays à faible revenu | X |

| 9. Ghana | Pays à faible revenu | Pays à revenu intermédiaire inférieur | X |

| 10. Guinée | Pays à faible revenu | Pays à faible revenu | X |

| 11. Guinée Bissau | Pays à faible revenu | Pays à faible revenu | X |

| 12. Guinée Équatoriale | Pays à faible revenu | Pays à revenu intermédiaire supérieur | |

| 13. Kenya | Pays à faible revenu | Pays à revenu intermédiaire inférieur | |

| 14. Lesotho | Pays à faible revenu | Pays à revenu intermédiaire inférieur | |

| 15. Liberia | Pays à faible revenu | Pays à faible revenu | X |

| 16. Madagascar | Pays à faible revenu | Pays à faible revenu | X |

| 17. Malawi | Pays à faible revenu | Pays à faible revenu | X |

| 18. Mali | Pays à faible revenu | Pays à faible revenu | X |

| 19. Mauritanie | Pays à faible revenu | Pays à revenu intermédiaire inférieur | X |

| 20. Mozambique | Pays à faible revenu | Pays à faible revenu | X |

| 21. Niger | Pays à faible revenu | Pays à faible revenu | X |

| 22. Nigeria | Pays à faible revenu | Pays à revenu intermédiaire inférieur | |

| 23. Ouganda | Pays à faible revenu | Pays à faible revenu | X |

| 24. République centrafricaine | Pays à faible revenu | Pays à faible revenu | X |

| 25. République démocratique du Congo | Pays à faible revenu | Pays à faible revenu | X |

| 26. République du Congo | Pays à faible revenu (en 1996) | Pays à revenu intermédiaire inférieur | X |

| 27. Rwanda | Pays à faible revenu | Pays à faible revenu | X |

| 28. Sao Tome et Principe | Pays à faible revenu | Pays à revenu intermédiaire inférieur | X |

| 29. Sénégal | Pays à faible revenu (en 1996) | Pays à faible revenu | X |

| 30. Sierra Leone | Pays à faible revenu | Pays à faible revenu | X |

| 31. Somalie | Pays à faible revenu | Pays à faible revenu | |

| 32. Tanzanie | Pays à faible revenu | Pays à faible revenu | X |

| 33. Tchad | Pays à faible revenu | Pays à faible revenu | X |

| 34. Togo | Pays à faible revenu | Pays à faible revenu | X |

| 35. Zambie | Pays à faible revenu | Pays à revenu intermédiaire inférieur |

Tableau 5 : Classification des pays africains par catégories de revenu entre 1990 et 2020 – Résumé

| Nombre de pays | Dont PPTE | |

| Statut « Pays à faible revenu » inchangé | 23 | 21 |

| De « Pays à faible revenu » à « Pays à revenu intermédiaire inférieur » | 11 | 8 |

| De « Pays à faible revenu » à « Pays à revenu intermédiaire supérieur » | 1 | 0 |

| De « Pays à faible revenu » à « Pays à haut revenu » | 0 | 0 |

| Total | 35 | 29 |

Les propositions d’allègement des institutions de Bretton Woods

Malgré les faits, la Banque mondiale et le FMI persistent et signent. Semblant prendre la mesure du désastre économique et sanitaire annoncé, elles ont appelé le 23 et le 25 mars 2020 à « alléger la dette des pays pauvres » [45]. À première vue, cette annonce s’applaudit des deux mains. Mais pour paraphraser Nietzsche, le diable ne se cacherait-il pas dans les détails ?

La portée de l’appel reste limitée, sur 137 « pays en développement » (PED), il concerne uniquement les 75 pays IDA [46]. Là où la dette extérieure publique des PED atteint près de 3 000 milliards de dollars, celle des pays IDA en représente à peine 10 % [47].

Par ailleurs, « sur les 64 milliards de dollars d’aide promise, la quasi-totalité correspond à des prêts. Seulement 400 millions de dollars (soit 0,6% du total) pourraient être donnés à certains pays répondant à des critères stricts et à la condition expresse que les fonds servent à rembourser les dettes du FMI arrivant à échéance ! » [48].

Le prétendu allègement de la dette annoncé par la Banque mondiale et le FMI est conditionné à l’approfondissement des politiques ultra libérales

De plus, afin de « rassurer les marchés » et de leur « envoyer un signal fort », David Malpass, directeur général de la Banque mondiale, conditionne cette intervention à l’approfondissement des politiques néolibérales : « Les pays devront mettre en œuvre des réformes qui aideront à raccourcir la période de relèvement et à rassurer quant à la possibilité d’une reprise forte. En ce qui concerne les pays pour lesquels les réglementations excessives, les subventions, les régimes de délivrance de permis, la protection du commerce ou la judiciarisation constituent des obstacles, nous travaillerons avec eux pour stimuler les marchés, favoriser de meilleurs choix et promouvoir des perspectives d’une croissance plus rapide pendant la période de redressement ».

Enfin, la Banque mondiale et le FMI appellent à l’allègement de la dette, mais s’en désengagent. Cet appel est à destination des pays du G20, afin qu’ils évaluent si des mesures d’allègement et/ou de restructuration sont nécessaires. De fait, l’appel à un allègement ne concerne que la part bilatérale de la dette (prêts entre États) et non la part multilatérale – prêts d’institutions financières internationales, dont le FMI et la Banque mondiale font parties. La réponse du G20 ne s’est pas fait attendre. Dès le lendemain, jeudi 26 mars 2020, les chefs d’État et de gouvernement du G20 ont annoncé qu’ils « félicit[aient] [les] mesures prises par le FMI et la Banque mondiale pour aider les pays qui en ont besoin en faisant pleinement appel à tous les instruments disponibles dans le cadre d’une réponse mondiale concertée […] [et qu’ils] continuer[aient] de traiter les risques de vulnérabilité liés à la dette dans les pays à faible revenu » [49]. Le G20 n’a donc annoncé aucune mesure d’annulation. Le Club de Paris devrait en conséquence tenir la même ligne de conduite.

Les appels à l’annulation de la dette africaine se multiplient

En opposition à l’agenda des institutions de Bretton Woods, les appels à l’annulation de la dette se succèdent. Le musicien sénégalais Youssou N’Dour faisait, au nom des peuples africains, un appel en ce sens lors d’une interview sur la chaîne de télévision nationale TFM. En Amérique latine, une dizaine d’anciens président·e·s ont lancé un appel en ce sens. En Afrique centrale, les représentants de la CEMAC (Communauté économique et monétaire des États d’Afrique Centrale qui regroupe 6 pays) ont demandé l’annulation de la dette extérieure de leurs pays. Au Sénégal, le président Macky Sall en a fait de même.

La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) propose quant à elle un plan de soutien de 2 500 milliards de dollars pour les pays du Sud, plan comprenant une annulation de la dette de 1 000 milliards [50]. Pour réaliser cette opération, la CNUCED appelle à la création d’un mécanisme international indépendant. La CNUCED en profite donc au passage pour adresser un tacle appuyé au Club de Paris [51].

Les mouvements anti-dettes se réunissent et s’organisent également. L’organisation britannique Jubilee Debt Campaign a lancé une pétition en ligne pour l’annulation de la dette des pays du Sud Global [52] et un appel pour un nouveau jubilé de la dette signé par 200 organisations [53]. Le réseau Eurodad plaide pour un moratoire sur la dette des pays à faibles revenus [54]. Le CADTM se joint à cet appel, tout en appelant à l’élargir, en suspendant le paiement de toutes les dettes publiques reconnues comme « illégitimes » ou « odieuses » après l’examen de celles-ci par des audits citoyens de la dette.

L’auteur remercie les membres du CADTM International pour leurs relectures et suggestions.

Le lien vers l’article original, publié sur le site du CADTM : https://www.cadtm.org/Dette-et-Coronavirus-L-Afrique-pourra-t-elle-se-premunir-des-effets-deleteres

Notes :

[1] Moutiou Adjibi Nourou, « Les ministres africains des Finances appellent à exonérer l’Afrique des paiements d’intérêts sur sa dette en 2020 », Agence Ecofin, 23 mars 2020. Consulté le 25 mars 2020. Disponible à : https://www.agenceecofin.com/gouvernance-economique/2303-75054-les-ministres-africains-des-finances-appellent-a-exonerer-lafrique-des-paiements-dinterets-sur-sa-dette-en-2020

[2] David Malpass, « Allocution du président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, à la suite de la téléconférence des ministres des Finances du G20 sur le COVID-19 », Banque mondiale, 23 mars 2020. Consulté le 25 mars 2020. Disponible à : https://www.banquemondiale.org/fr/news/speech/2020/03/23/remarks-by-world-bank-group-president-david-malpass-on-g20-finance-ministers-conference-call-on-covid-19

[3] Par « pays les plus pauvres », la Banque mondiale entend les 75 pays à faibles revenus percevant des prêts de l’AID, Association internationale pour le Développement (IDA en anglais). L’AID, est une des cinq filiales du groupe Banque mondiale.

[4] Déclaration commune du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international appelant à agir pour alléger le poids de la dette des pays IDA, 25 mars 2020. Disponible à : https://www.banquemondiale.org/fr/news/statement/2020/03/25/joint-statement-from-the-world-bank-group-and-the-international-monetary-fund-regarding-a-call-to-action-on-the-debt-of-ida-countries

[5] Le Monde avec AFP, « Coronavirus : l’OMS appelle l’Afrique à « se réveiller » face à la pandémie », LeMonde.fr, 19 mars 2020. Consulté le 25 mars 2020. Disponible à : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/19/covid-19-l-oms-appelle-l-afrique-a-se-reveiller_6033644_3212.html

[6] Étant donné les classifications régionales de la Banque mondiale, les chiffres indiqués excluent les pays d’Afrique du Nord (Algérie, Djibouti, Égypte, Maroc et Tunisie). Données consultées le 25 mars 2020. Disponible à : http://datatopics.worldbank.org/debt/ids/regionanalytical/SSA

[7] Les données indiquées par la BAD concernent l’ensemble du continent, Afrique du Nord ET Afrique subsaharienne. Banque africaine de développement, Perspectives économiques en Afrique en 2020 – Former la main d’œuvre africaine de demain, p.17 du PDF. Disponible à : https://www.afdb.org/fr/documents-publications/perspectives-economiques-en-afrique

[8] Pour une explication plus détaillée, voir notamment Milan Rivié, « Somalie, Soudan : le FMI conditionnera l’annulation d’une dette impayable par une thérapie de choc néolibérale », CADTM, 23 décembre 2019. Disponible à : http://www.cadtm.org/Somalie-Soudan-le-FMI-conditionnera-l-annulation-d-une-dette-impayable-par-une

[9] Dont l’Angola (56,5 %), le Ghana (41,1 %), l’Égypte (29,8 %), la Tunisie (27,8 %) ou encore la Zambie (22,1 %). Calculs de l’auteur sur base des données disponibles dans l’article « Crisis deepens as global debt payments increase by 85% », Jubilee Debt Campaign, 3 avril 2019. Consulté le 25 mars 2020. Disponible à : https://jubileedebt.org.uk/press-release/crisis-deepens-as-global-south-debt-payments-increase-by-85

[10] Par exemple en 2017, les carburants représentaient entre 50 et 97 % des produits exportés pour le Congo (50 %), le Gabon (70 %), le Tchad (78 %) et l’Angola (97 %) ; les produits agricoles 80 % des exportations de la Gambie et 57 % de la Grenade ; les produits miniers 75 % des exportations de la Zambie et 92 % pour le Botswana. Voir UNCTAD, State of Commodity Dependence 2019, 16 mai 2019. Disponible à : https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2439

[11] Voir « List of LIC DSAs for PRGT-Eligible Countries As of November 30, 2019 », FMI. Consulté le 25 mars 2020. Disponible à : https://www.imf.org/external/Pubs/ft/dsa/DSAlist.pdf

[12] Voir la citation de J. Sachs disponible p.23 de « Club de Paris, Comment sont restructurées les dettes souveraines et pourquoi une alternative est nécessaire », PFDD, mars 2020. Disponible à : https://dette-developpement.org/IMG/pdf/club_de_paris.pdf ; J. Sachs déclare à propos du Cadre de viabilité de la dette du FMI et de la Banque mondiale : « Il est tout à fait possible, et c’est d’ailleurs le cas actuellement, [qu’]un pays ou une région ait une dette soutenable selon les indicateurs officiels (et un service de la dette important), alors que ses habitants meurent de faim ou de maladie par millions. »

[13] Ibid note de bas de page 11.

[14] Voir Éric Toussaint, « Non, le coronavirus n’est pas le responsable de la chute des cours boursiers », CADTM, 4 mars 2020. Consulté le 26 mars 2020. Disponible à : http://www.cadtm.org/Non-le-coronavirus-n-est-pas-le-responsable-de-la-chute-des-cours-boursiers

[15] Voir Le Monde avec AFP, « Coronavirus : le Nigeria face à la chute des cours du pétrole », LeMonde.fr, 10 mars 2020. Consulté le 26 mars 2020. Disponible à : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/10/coronavirus-le-nigeria-face-a-la-chute-des-cours-du-petrole_6032444_3212.html

[16] Koli Dado, « Le top 5 des plus grands pays producteurs d’or en Afrique », KoldaNews, 7 mai 2019. Consulté le 26 mars 2020. Disponible à : https://www.koldanews.com/2019/05/07/la-guinee-et-le-mali-dans-le-top-5-des-plus-grands-producteurs-dor-en-afrique-a962191.html

[17] Olivia Da Silva, “Top Copper Production by Country”, investingnews.com, 28 mai 2019. Consulté le 26 mars 2020. Disponible à : https://investingnews.com/daily/resource-investing/base-metals-investing/copper-investing/copper-production-country/

[18] Gérard Le Puill, « Spéculations permanentes sur les matières premières », l’Humanité, 26 Juin 2019. Disponible à : https://www.humanite.fr/speculations-permanentes-sur-les-matieres-premieres-674133

[19] Impression écran tirée du site internet investing.com réalisée le 1er avril 2020 à 11h40. Disponible à : https://fr.investing.com/commodities/

[20] Voir Éric Toussaint, « Les banques sont des armes de destruction massive. Pour affronter la crise capitaliste multidimensionnelle, il faut exproprier les banquiers et socialiser les banques », CADTM, 24 mars 2020. Consulté le 26 mars 2020. Disponible à : http://www.cadtm.org/Pour-affronter-la-crise-capitaliste-multidimensionnelle-il-faut-exproprier-les

[21] D’après les données disponibles sur le site Boursorama. Consulté le 27 mars 2020. Disponible à : https://www.boursorama.com

[22] Voir Antony Drugeon, « Coronavirus : les craintes de Fitch pour les dettes africaines », jeuneafrique, 12 mars 2020. Consulté le 26 mars 2020. Disponible à : https://www.jeuneafrique.com/908688/economie/coronavirus-les-craintes-de-fitch-pour-les-dettes-africaines/

[23] Misheck Mutize, “African countries aren’t borrowing too much : they’re paying too much for debt”, The Conversation, 19 février 2020. Consulté le 26 mars 2020. Disponible à : https://theconversation.com/african-countries-arent-borrowing-too-much-theyre-paying-too-much-for-debt-131053

[24] CNUCED, “Impact of the Covid-19 Pandemic on Global FDI and GVCs – Updated Analysis”, mars 2020. Consulté le 27 mars 2020. Disponible à : https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeiainf2020d3_en.pdf

[25] D’après les données de Worldometers. Consultées le 9 avril 2020. Disponible à : https://www.worldometers.info/coronavirus/

[26] Source : Compte Twitter de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), région Afrique.

Disponible à : https://twitter.com/WHOAFRO

[27] Marie de Vergès, « Niveau de vie, santé, démographie… L’Afrique dans le brouillard statistique », LeMonde.fr, 19 décembre 2019. Consulté le 27 mars 2020. Disponible à : https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/19/l-afrique-dans-le-brouillard-statistique_6023410_3232.html

[28] Voir notamment Adam Hanieh, « Il s’agit d’une pandémie mondiale. Traitons-la comme telle », A l’Encontre, 30 mars 2020. Disponible à : http://alencontre.org/laune/il-sagit-dune-pandemie-mondiale-traitons-la-comme-telle.html

[29] Tous les chiffres de ce paragraphe proviennent de la base de données du PNUD (Programme des Nations unies pour le développement). Consultées le 27 mars 2020. Disponibles à : http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdro_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx

[30] D’après la base de données de la Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde. Consultée le 30 mars 2020. Disponible à : https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-development-indicators#

[31] Voir Daniel Munevar, COVID-19 and debt in the Global South : Protecting the most vulnerable in times of crisis ; Annex – Methodology and country figures, Eurodad, p.2. Disponible à : https://eurodad.org/files/pdf/5e6a690a4fb3f.pdf

[32] Voir UNDP, Human Development Report 2019, Beyond income, beyond averages beyond today : Inequalities in human development in the 21st century, Chapitre 3, partie « How unequal is Africa ? ». Disponible à : http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf

[33] Alcyone Wemaëre, « Dr Tedros, le controversé patron de l’OMS à l’origine de la polémique sur Mugabe », France24, 23 octobre 2017. Consulté le 30 mars 2020. Disponible à : https://www.france24.com/fr/20171023-oms-onu-afrique-ethiopie-dr-tedros-adhanom-ghebreyesus-robert-mugabe-ambassadeur

[34] Le Monde avec AFP, Coronavirus : l’OMS appelle l’Afrique à « se réveiller » face à la pandémie, LeMonde.fr, 19 mars 2020. Consulté le 30 mars 2020. Disponible à : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/19/covid-19-l-oms-appelle-l-afrique-a-se-reveiller_6033644_3212.html

[35] Ibid note de bas de page n°9

[36] Voir notamment Éric Toussaint, Banque mondiale : le Coup d’État permanent, ed. Syllepses, 2004. Disponible gratuitement en pdf à : https://www.cadtm.org/Banque-mondiale-le-coup-d-Etat-permanent ou encore Joseph Stiglitz, La Grande Désillusion, 2003.

[37] Voir Renaud Vivien, « #Papergate : vers un nouveau scandale de corruption classé sans suite ? », Entraide et fraternité, 27 février 2020. Consulté le 30 mars 2020. Disponible à : https://www.entraide.be/papergate-vers-un-nouveau-scandale-de-corruption-classe-sans-suite

[38] Voir Émilie Paumard, « Le FMI et la Banque mondiale ont-ils appris de leurs erreurs ? », CADTM, 13 octobre 2017. Consulté le 30 mars 2020. Disponible à : https://www.cadtm.org/Le-FMI-et-la-Banque-mondiale-ont-ils-appris-de-leurs-erreurs

[39] Independent Evaluation Office, Réponse du FMI à la crise Financière et Economique, IEO et FMI, p.35. Disponible à : https://www.imf.org/ieo/files/completedevaluations/Crisis%20Response%20-%20FRE.pdf

[40] « Ajustement structurel ? C’était avant mon mandat et je n’ai aucune idée de ce que c’est ». Propos tenus le 12 avril 2014 par Christine Lagarde, Directrice générale du FMI. Voir AFP, « Le FMI a « changé », assure Christine Lagarde », LeMonde.fr, 13 avril 2014. Consulté le 30 mars 2020. Disponible à : https://www.lemonde.fr/economie/article/2014/04/13/le-fmi-a-change-assure-christine-lagarde_4400402_3234.html

[41] Jesse Griffiths and Konstantinos Todoulos, “Conditionally yours : An analysis of the policy conditions attached to IMF loans”, Eurodad, avril 2014, p.4. Disponible à : https://eurodad.org/files/pdf/1546182-conditionally-yours-an-analysis-of-the-policy-conditions-attached-to-imf-loans.pdf et Gino Brunswijck, “Unhealthy conditions : IMF loan conditionality and its impact on health financing”, Eurodad, 28 novembre 2018. Disponible à : https://eurodad.org/Entries/view/1546978/2018/11/20/Unhealthy-conditions-IMF-loan-conditionality-and-its-impact-on-health-financing

[42] Voir notamment Milan Rivié, « Les créances douteuses, illégitimes ou/et odieuses de l’Europe sur des pays tiers », CADTM, 10 mars 2020. Disponible à : https://cadtm.org/Les-creances-douteuses-illegitimes-ou-et-odieuses-de-l-Europe-sur-des-pays ; Léonce Ndikuma et James K. Boyce, La dette odieuse de l’Afrique – Comment l’endettement et la fuite des capitaux ont saigné un continent, Ed. Amalion, 2013 ou encore le documentaire de Thomas Lafarge et Xavier Harel, « Dans les eaux troubles de la plus grande banque européenne », France 3 production, 2018. Disponible gratuitement sur internet en quelques clics.

[43] Voir notamment la série « ABC de la dette » d’Éric Toussaint, disponible à : https://cadtm.org/La-dette

[44] Ayhan Kose, Peter Nagle, Franziska Ohnsorge et Naotaka Sugarawa, Global Waves of Debt, Causes and Consequences, Groupe de la Banque mondiale, 2020, p.253 et 254 du pdf. Disponible à : https://www.worldbank.org/en/research/publication/waves-of-debt

[45] Ibid notes de bas de page 2 et 3.

[46] Voir note de bas de page 3 et IDA Borrowing countries. Consulté le 31 mars 2020. Disponible à : http://ida.worldbank.org/about/borrowing-countries

[47] 282,46 milliards $US d’après les données de la Banque mondiale. Consultées le 31 mars 2020. Disponible à : https://databank.worldbank.org/source/international-debt-statistics#

[48] Voir Renaud Vivien, « La gestion calamiteuse du coronavirus par la Banque mondiale et le FMI, La Libre, 25 mars 2020. Disponible à : https://www.lalibre.be/debats/opinions/la-gestion-calamiteuse-du-coronavirus-par-la-banque-mondiale-et-le-fmi-5e7b1dec7b50a6162bb8d474

[49] G20, « Déclaration finale du Sommet extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement du G20 consacré au COVID-19 », 26 mars 2020. Consulté le 31 mars 2020. Disponible à : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/03/26/declaration-finale-du-sommet-extraordinaire-des-chefs-detat-et-de-gouvernement-du-g20-consacre-au-covid-19

[50] UNCTAD, “UN calls for $2.5 trillion coronavirus crisis package for developing countries”, 30 mars 2020. Disponible à : https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2315

[51] Ibid note de bas de page 11.

[52] Jubilee Debt Campaign, “Coronavirus : Cancel the debts of countries in the global south”, 18 mars 2020. Disponible à : https://jubileedebt.org.uk/actions/stop-coronavirus-debt-disaster

[53] A debt jubilee to tackle the Covid-19 health and economic crisis. Jubilee Debt Campaign. Disponible à : https://jubileedebt.org.uk/a-debt-jubilee-to-tackle-the-covid-19-health-and-economic-crisis

[54] Iolanda Fresnillo, Mark Perera et Daniel Munevar, “Debt relief must deliver on ambitions”, Eurodad, 26 mars 2020. Disponible à : https://eurodad.org/debt_moratorium_covid19