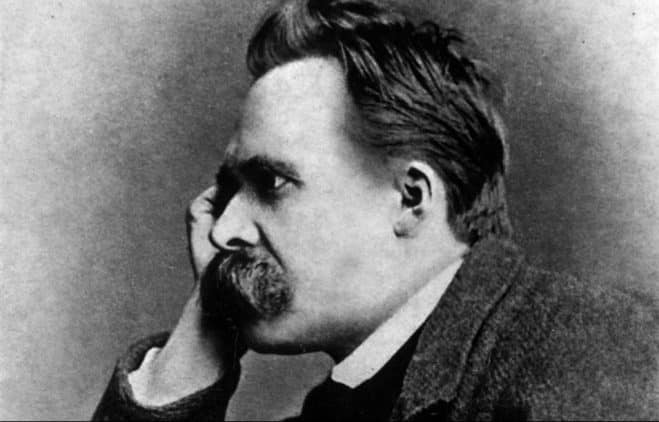

À moins de le dogmatiser, Nietzsche n’a pas développé de philosophie politique à proprement dit. Mais cela ne veut surtout pas dire que sa pensée ne serait d’aucune utilité pour le renouvellement de problématiques sociales et politiques contemporaines. Certaines des interprétations les plus progressistes de Nietzsche, tant du côté allemand (la Théorie critique) que français (Canguilhem, Deleuze, Foucault) peuvent en effet s’articuler autour du renouveau d’un style de philosophie pratique longtemps méconnu dans l’Hexagone : la philosophie sociale, dont l’originalité est de relancer une interrogation interdisciplinaire et critique sur la société. Elle hérite aussi de l’ambition nietzschéenne : diagnostiquer le temps présent, loin des conformismes et de la « pensée tiède ».

Renouveau de la philosophie sociale en France

Il convient d’attirer l’attention sur ce qui s’est passé en France, ces deux dernières décennies, dans le champ de la philosophie politique. On a assisté en effet à la résurgence d’un concept, initialement promu par Auguste Comte, qui n’a finalement eu que très peu de visibilité dans l’espace francophone : la philosophie sociale. Ce terme de philosophie sociale, bien qu’il ne nous soit pas familier, revient à circonscrire un champ de questionnement qui n’est ni tout à fait réductible à une philosophie morale (centrée sur l’action individuelle) ni non plus à une philosophie politique au sens traditionnel (science de l’État). Bien plutôt s’agit-il, du moins dans le cadre de ce renouveau, de relancer la critique sociale et déplacer ce faisant un certain nombre de frontières entre la philosophie, les sciences sociales et la politique.

Deux facteurs ont pu favoriser une telle mutation du paysage intellectuel hexagonal. Au plan historique, d’abord, c’est dans la foulée des grandes grèves de 1995 que sont apparues avec force des critiques d’inspiration sociologique et psychanalytique (P. Bourdieu, R. Castel, L. Boltanski et É. Chiapello, C. Dejours, A. Ehrenberg, S. Paugam) et, après la crise politico-financière de 2007, que de nouvelles lectures de Marx délestées du poids du marxisme ont réactualisé des concepts critiques (aliénation, domination, souffrance sociale, exclusion) en les retaillant à l’aune du présent et, tout particulièrement, des nouvelles formes (néo-libérales, néo-managériales) d’organisation du travail (S. Haber, F. Fischbach, G. le Blanc, E. Renault). Sur un plan plus théorique ensuite, c’est certainement la réception française des travaux du philosophe allemand Axel Honneth, notamment sa théorie de « la lutte pour la reconnaissance sociale »1, qui a été, au tournant du nouveau millénaire, l’élément fédérateur le plus considérable pour la diffusion française de la philosophie sociale2.

Fin de la « pensée tiède »

La réapparition de la philosophie sociale, couplée à la critique, signe l’interruption d’une forme de pensée sinon dominante du moins largement influente dans le champ intellectuel hexagonal, que Perry Anderson a désigné par le bon mot de « pensée tiède »3. Cette dernière, à partir des années 1980 et dans le sillage du reflux du marxisme, a consisté à prendre le contre-pied de toute une tradition de pensée critique française rebaptisée à dessein par les mauvais concepts de « pensée 68 » ou « nietzschéisme de gauche ». Mais cette coupure générationnelle avait aussi un prix puisqu’elle délaissait du même coup le champ de la critique et des sciences sociales en revalorisant une philosophie politique de type idéaliste centrée sur l’État-nation et les droits de l’homme, et tout ceci contre ce qu’on appelait alors le « spectre de la révolution ».

Si plus personne aujourd’hui n’est dupe quant au caractère idéologique voire réactionnaire de cette contre-offensive intellectuelle4, on ne mesure peut-être pas assez l’importance qu’a pu jouer, à ce moment-là des débats, la référence à une autorité comme celle de Jürgen Habermas qui pourtant se revendiquait, quant à lui, d’une tradition de pensée critique et postmarxiste qu’ignoraient savamment les orchestrateurs de ce retour (néo)conservateur à la politique. Dans Le discours philosophique de la modernité (1988), Habermas initiait une polémique avec la pensée française contemporaine (Bataille, Derrida, Foucault) en instituant une coupure entre la tradition critique issue de Hegel et de Marx restant attachée aux promesses normatives de la modernité et des Lumières et celle qui, ralliée à Nietzsche, aurait basculé dans l’irrationalisme et l’anti-modernisme maquillés en post-modernisme. Aussi cette vision dualiste (pro et anti-Lumières) a-t-elle pu favoriser, du côté cette fois des contempteurs français du prétendu « nietzschéisme français », la liquidation de toute une pensée de gauche ainsi déplacée sur le terrain qu’avaient toujours occupé les intellectuels de droite.

Alors que la critique habermassienne restait adossée, on l’a dit, à des préoccupations sociales, sa récupération, côté français, a clairement délaissé le champ social pour faire de Habermas un soutien voire un instrument idéologique en vue de dénoncer les méfaits de la pensée critique et son « irresponsabilité politique »5. Aussi est-ce peut-être la raison pour laquelle ceux qui ont cru devoir dire pourquoi ils n’étaient pas nietzschéens se sont révélés, à quelques exceptions près, les promoteurs d’une modernisation néo-libérale alors en plein essor, à tendance centriste ou conservatrice voire réactionnaire6.

Pourtant, le renouveau de la philosophie sociale en France nous force à admettre qu’un processus sensiblement analogue s’est déroulé, mais cette fois dans l’autre sens. La réémergence de la philosophie sociale dans l’espace francophone n’aurait pu s’opérer, en effet, sans l’entremise d’une autre figure centrale de la Théorie critique allemande : Axel Honneth, alors directeur de l’Institut de recherche sociale à Francfort et représentant de ce qu’il est convenu d’appeler la troisième génération de l’École de Francfort après Habermas (seconde génération). C’est donc en partant d’une autre réception de la Théorie critique francfortoise que tout un pan de la pensée critique en langue française, jadis discrédité, retrouve pleinement une actualité7.

De Nietzsche à Foucault : une histoire de la philosophie sociale

Il y a bien à coup sûr une continuité entre la théorie honnethienne de la reconnaissance sociale et la théorie habermassienne de la communication sociale. Mais, par contraste avec Habermas, Honneth entend réintégrer au cœur de sa philosophie sociale la critique du pouvoir que Foucault, on le sait, établissait pour sa part en dialogue avec Nietzsche8. D’où l’avancée la plus notable de Honneth par rapport à son prédécesseur lorsqu’il propose de reconstruire une histoire de la philosophie sociale dont l’objet prioritaire serait de diagnostiquer les « pathologies du social »9. Cette notion entièrement renouvelée de pathologie sociale permet ainsi d’établir une continuité entre des auteurs que tout semble pourtant opposer. Si l’on suit la reconstruction honnnethienne, ce sont autant Nietzsche que Marx, Weber que Horkheimer, Adorno, Lukács, Foucault ou Arendt qui ont en commun – par-delà leurs divergences doctrinales – d’établir un diagnostic critique sur la société, et ce en forgeant des concepts critiques censés identifier les pathologies du présent (« aliénation », « nihilisme », « réification », « raison instrumentale », « discipline », etc.).

De ce point de vue, Nietzsche occupe une place de tout premier plan dans l’histoire de la philosophie sociale moderne : « le diagnostic du temps présent que Nietzsche entreprend devient un élément constitutif de première importance dans le développement de la philosophie sociale moderne (…). Nietzsche a lancé le programme d’une analyse généalogique de l’histoire culturelle. Ce programme est resté jusqu’à aujourd’hui, comme le montrent notamment les enquêtes de Michel Foucault, et aussi d’une certaine manière les analyses de Horkheimer et Adorno, un modèle méthodologique pour quiconque entreprend de faire un diagnostic du temps présent en s’appuyant sur la philosophie sociale »10.

De prime abord, cette reconstruction pourrait sembler contre-intuitive : Nietzsche, comme chacun sait, ne n’est jamais vraiment intéressé à la question sociale, et il lui est même arrivé de stigmatiser tous les partis politiques de son temps (parlementarisme, anarchisme, socialisme) au motif de leur ascendance christiano-européenne. Ce qui explique d’ailleurs pourquoi toute une tradition de pensée postmarxiste a pu lire Nietzsche comme une penseur de droite incarnant une politique réactionnaire voire préfasciste11. Et c’est d’ailleurs aussi sans doute au nom d’une telle « politique de Nietzsche » que les artisans francophones du retour à la politique se sont efforcés de mettre en contradiction ses lecteurs les plus progressistes.

Politique de Nietzsche ?

À cette difficulté, il n’est pas inutile de rappeler ce qu’écrit la philosophe américaine Wendy Brown : « la plupart des traitements politiquement sympathiques de Nietzsche tentent de tirer une politique de sa pensée, même s’ils reconnaissent qu’il y a beaucoup de choses chez Nietzsche qui ne peuvent être rachetées par une pratique démocratique. Mais que se passerait-il si la pensée de Nietzsche était plutôt conçue comme un couteau porté sur ce que recouvre les idéaux et les pratiques constitutives de la vie politique ? Et si la pensée de Nietzsche ne guidait pas mais seulement provoquait, révélait et mettait au défi, fonctionnant ainsi pour renforcer la culture démocratique ? Peut-être les critiques et les généalogies nietzschéennes peuvent-elles couper dans la politique, interrompant, violant ou perturbant de manière productive les formations politiques au lieu de s’y appliquer, de s’y fondre ou de s’y identifier »12.

Partant de cette proposition de Brown, on voit que la bonne question n’est pas de savoir si Nietzsche est penseur politique ou apolitique, social ou antisocial. C’est bien plutôt parce que la pensée nietzschéenne demeure incommensurable à la philosophie politique traditionnelle qu’elle représente un véritable défi pour la pensée démocratique aujourd’hui. Dans sa critique de la démocratie parlementaire et sa remise en question des valeurs au motif qu’elles ne sont pas tant des idéaux que des conditions d’existence, Nietzsche ne peut-il pas aider à nous défaire de nos adhésions (ou répulsions) spontanées envers la politique instituée ? Pour le dire autrement : est-ce que la philosophie de Nietzsche n’offrirait pas des outils conceptuels (valeurs, ressentiment, généalogie, luttes…) en vue de déplacer les problèmes socio-politiques de l’institué vers l’instituant, de l’état des choses politiques vers les conditions effectives, peut-être même vitales, de leur transformation ?

Pour aller dans cette direction, il faut en conséquence cesser de se focaliser sur quelques-uns des thèmes les plus bruyants autour de Nietzsche (et sa postérité) comme sa prétendue destruction de la vérité et de la raison, son anti-progressisme, sa politique de la puissance ou encore son individualisme féroce. Bien sûr que ces interprétations sont défendables, mais elles ne sont pas intéressantes dans la mesure où elles ne permettent aucunement de comprendre l’apport considérable des analyses de Nietzsche dans le champ d’une philosophie sociale qui, on va le voir, reste passible de plusieurs programmes critiques selon qu’on la situe dans la Théorie critique allemande ou la pensée française contemporaine.

Autrement dit, Nietzsche n’est résolument pas un philosophe offrant ad nauseam une politique, et c’est pourquoi il peut nourrir des formes d’interrogation alternatives à la philosophie politique. En témoigne Michel Foucault lorsqu’il affirme que ce qui le séduisait chez Nietzsche, c’est d’avoir été « le seul philosophe du pouvoir » à « penser le pouvoir sans s’enfermer à l’intérieur d’une théorie politique pour le faire »13. Dans cette perspective, Nietzsche n’est non seulement pas un penseur réactionnaire, n’en déplaise à un Lukács ou un Habermas, mais il peut même, comme on souhaiterait le montrer, retravailler l’héritage des Lumières. Là où généralement les Lumières sont assimilées, sans autre forme de procès, au seul progressisme rationaliste, c’est alors la composante plastique et autocritique de l’histoire conceptuelle de l’Aufklärung que l’on passe sous silence. Or, si Nietzsche s’inscrit dans une histoire de l’Aufklärung, c’est justement qu’il permet à des penseurs aussi différents que Horkheimer, Adorno, et plus tard Foucault et même Deleuze, de réinterpréter le programme critique et social porté par le courant des Lumières à l’aune d’un présent qui n’est naturellement plus celui du siècle des Lumières.

Nietzsche dans l’histoire de l’Aufklärung : sur une réception franco-allemande

Foucault entame, à partir de 1978, un dialogue avec les représentants de l’école de Francfort (Horkheimer, Marcuse, Habermas) en introduisant le concept critique d’ontologie de l’actualité. Mais la démarche foucaldienne va aussi plus loin puisqu’elle tente de justifier sa différence méthodologique d’approche de l’actualité par une double histoire de l’Aufklärung : d’un côté, la tradition allemande (de Kant jusqu’aux représentants de la Théorie critique en passant par Hegel, Marx, Nietzsche) et, de l’autre, celle inaugurée côté français dans la pensée saint-simonienne et la philosophie sociale de Comte que Foucault rattache ensuite au courant français de l’épistémologie historique (Koyré, Cavaillès, Bachelard, Canguilhem) dont Georges Canguilhem incarne, à ses yeux, la figure centrale14. Certes, les historiens des sciences n’ont pas d’emblée articulé une philosophie sociale mais c’est en partant d’un questionnement spécifique sur l’actualité de la rationalité dans les sciences que l’épistémologie historique finit par rejoindre, avec Canguilhem et Foucault à sa suite, un problème que Comte soulevait déjà à propos des interactions entre l’évolution des sciences et celle des sociétés, entre les pratiques scientifiques et les pratiques sociales. Partant de ce double héritage de l’Aufklärung profilant deux approches d’une philosophie sociale critique, la pensée nietzschéenne présente deux défis majeurs.

Le premier est de savoir comment Nietzsche se positionne par rapport à ces deux traditions de pensée aufklärerisch. À première vue, il semble à la fois l’héritier et le contradicteur de l’Aufklärung. Pour cette raison, Max Horkheimer et Theodor W. Adorno pointent, dans La dialectique de la Raison, tout un courant de pensée néoromantique allemand à dominante réactionnaire se réclamant de Nietzsche (R. Borchardt, L. Klages, O. Spengler…). Mais c’est aussi contre eux qu’ils réaffirment la position éclairée de la pensée nietzschéenne : « nous devons poser de manière définitive et ne pas laisser échapper que Nietzsche était un Aufklärer et qu’il appartient à la tradition de pensée de l’Aufklärung »15. Ce qui signe la grande originalité de cette proposition de lecture de Nietzsche, c’est donc qu’elle s’écarte des interprétations dominantes (politiciennes, irrationalistes, néoromantiques) du philosophe dans l’Allemagne de cette époque. En un sens polémique, défendre l’Aufklärung de Nietzsche consiste à prendre le parti de sauver Nietzsche de ses interprètes les plus réactionnaires (préfascistes ou fascistes). Mais, corrélativement, Nietzsche permet aussi de contrecarrer l’optimisme et le progressisme démesurés des apologistes (libéraux ou marxistes) de l’Aufklärung. Reste que Horkheimer et Adorno soulèvent aussi le manque de dialectique de la pensée de Nietzsche qui fait qu’elle a raison de diagnostiquer une ambivalence dans la pensée de l’Aufklärung (entre émancipation et domination) mais ne parvient pas à fonder son autocritique sur des propositions pratiques et sociales. Et c’est pourquoi ils vont compléter méthodologiquement la critique nietzschéenne par la critique dialectique qu’Adorno appréhende, dans son dialogue incessant avec Hegel et Marx, comme « dialectique négative ».

Côté français, il en va tout autrement : ce sont cette fois les potentiels méthodologiques de la pensée nietzschéenne qui apparaissent prometteurs. Lorsqu’au colloque de Royaumont (1964), il tente de ressaisir les raisons pour lesquelles il y a tant des choses cachées et masquées chez Nietzsche, Gilles Deleuze en vient à insister sur la raison « la plus générale » et qui n’est autre que la raison « méthodologique »16. Ce que souligne ici Deleuze, c’est bien la fonction méthodologique de la pensée nietzschéenne – et on pourrait même aller jusqu’à dire épistémologique – que, dans le sillage de l’intervention de Foucault, Deleuze rattache à « une nouvelle conception et de nouvelles méthodes d’interpréter ». Dit en d’autres termes, ce que suggère Deleuze, c’est non seulement la possibilité d’un renouvellement de la pratique philosophique avec Nietzsche mais aussi l’ouverture à de nouveaux champs d’investigation. De sorte que Nietzsche n’est ni antimoderne ni non plus postmoderne mais, comme l’affirme Deleuze, « un des plus grands philosophes du XIXème siècle » pour cette raison qu’il « change la théorie et la pratique de la philosophie »17.

Ce qui ne veut pas dire qu’il faille pour autant répéter ses méthodes à l’identique : « Nietzsche a trouvé des méthodes extraordinaires. On ne peut les recommencer »18. Et Foucault d’ajouter, à propos de la généalogie nietzschéenne, qu’il faut lui trouver un « contenu qui corresponde mieux à la réalité que pour Nietzsche »19. Autrement dit, non pas reprendre les méthodes de Nietzsche telles quelles mais les remanier, quitte à les transformer. Ce qui mérite à ce stade d’être souligné, c’est donc que le label « nietzschéen » que l’on accole généralement à Deleuze ou Foucault ne signifie absolument pas qu’ils adhèrent à une quelconque doctrine de Nietzsche mais, dans un esprit là-aussi très nietzschéen, qu’ils expérimentent avec Nietzsche de nouvelles méthodes d’interrogation critique.

Nietzsche et la critique : puissance de négation ou d’affirmation ?

Le second défi porte justement sur le statut de la critique chez Nietzsche. Cette dernière représente de toute évidence une pierre d’achoppement puisqu’il est devenu presqu’un lieu commun d’assimiler les lectures françaises de Nietzsche à une « idéologie de la déconstruction » entendue au sens le plus brutal de destruction nihiliste de toutes les valeurs et de toute exigence rationnelle de vérité. Or Nietzsche refusait déjà de faire de la critique une fin en soi puisqu’elle se doit, selon lui, d’être complétée par une fin supérieure qui est de légiférer et créer de nouvelles valeurs : « les critiques sont des instruments du philosophe et pour cette raison précise, du fait qu’ils sont instruments, à mille lieux encore d’être eux-mêmes philosophes ! »20. De là, deux reconfigurations de la critique nietzschéenne se sont faites jour de part et d’autre du Rhin.

La première, défendue par la Théorie critique, exploite la « force de négation » de la critique nietzschéenne, y voyant des ressources ou des obstacles (épistémologiques) pour le renouvellement d’une théorie critique de la société dont le cadre théorique reste la dialectique inspirée de Hegel et Marx. Dans le contexte français, ce qui devient opératoire, c’est un sens renouvelé de la critique entendue comme « force de proposition » visant, avec Nietzsche, à dépasser la négativité de la critique – et donc aussi bien la dialectique des contradictions sociales – pour redonner à celle-ci son sens pleinement positif – peut-être même dans le cas de Foucault, son sens « positiviste » au sens non traditionnel : « le positivisme de Nietzsche n’est pas un moment de sa pensée qu’il s’agirait de surmonter (…) : c’est un acte critique »21. Au plan de la réinterprétation de la philosophie nietzschéenne des valeurs, Deleuze souligne à son tour que « l’élément critique » de la généalogie nietzschéenne s’accompagne toujours d’une activité d’évaluation, laquelle présuppose de diagnostiquer « de nouvelles possibilités de vie »22 que celles qui étouffent actuellement sous le nihilisme et la réactivité. En somme, jamais la critique ne saurait être seulement destructive, mais s’accompagne toujours d’une tâche proprement constructive : chez Foucault au travers d’une problématique de la transformation de soi et chez Deleuze dans la captation de nouvelles possibilités de vie. La problématique politique de l’émancipation ne peut donc se poser, avec Foucault et Deleuze relisant Nietzsche, qu’en mettant l’accent sur la figure éthique de la transformation sociale – quitte à sortir du cadre orthodoxe de la politique telle qu’elle a été instituée et pratiquée depuis au moins la Révolution française23.

Que veut dire pratiquer une philosophie sociale critique aujourd’hui ?

Les deux défis que représente la pensée de Nietzsche pour l’élaboration d’une philosophie sociale critique semblent toutefois solidaires si l’on admet que pratiquer une philosophie sociale peut s’entendre au moins de deux manières qui ne sont pas nécessairement antithétiques. La première adopte une position classique sur le social en cherchant à diagnostiquer les normes qui forment actuellement le cœur de la société (Hegel, Durkheim, Habermas, Honneth) ; le social est alors interprété dans le sillage de ce que Hegel définissait par les concepts d’esprit objectif et de vie éthique. La seconde, moins classique, réfère le social à la vie des sujets en tant qu’ils font, sur eux-mêmes, l’expérience des rapports sociaux, ces derniers conditionnant pour partie ce que nous sommes (Nietzsche, Canguilhem, Foucault, Deleuze). Au contraire d’une certaine doxologie, Deleuze et Foucault ne célèbrent donc pas la « mort du sujet » mais sa refonte sur le terrain d’une extériorité comprenant les relations sociales : pas de critique sociale qui ne soit, corrélativement, critique de notre subjectivité sociale.

Aussi la philosophie sociale peut-elle contribuer, avec et après Nietzsche, à régénérer l’interrogation politique en sondant la vitalité des institutions (sociales, politiques) à partir de leurs effets, en bien comme en mal, sur nos vies : soit en sélectionnant les normes immanentes et positives de la reproduction sociale prise en totalité, soit en se demandant comment nous vivons de manière immanente la société et ses normes. De ce double point de vue, ce qui suscite tant l’intérêt pour Nietzsche des co-auteurs de La dialectique de la Raison que de Deleuze ou Foucault, c’est que le philosophe de Sils-Maria leur permet de repenser des formes critiques de subjectivité et d’individualité qui ne sont dès lors pas séparables des rapports sociaux qui les constituent (autant dire des formes de subjectivation sociale). Le cas tout à fait atypique et paradoxal des lumières nietzschéennes en politique, c’est donc qu’elles ne proposent aucun programme politique. Nietzsche devient bien plutôt, pour ses lecteurs les plus progressistes, un opérateur de politisation de phénomènes que, traditionnellement, la philosophie politique juge en dehors de son champ d’étude (formes de vie, rapports sociaux, subjectivité, sciences). Comment ne pas apercevoir, dans notre actualité la plus brûlante, l’impact d’un tel déplacement de la politique instituée vers d’autres formes (sociales) de pratiques politiques ?

[1] A. Honneth, La lutte pour le reconnaissance, Paris, Éditions du Cerf, 2000.

[2] À propos de ce renouveau : E. Renault et Y. Sintomer, Où en est la théorie critique ? Paris, La Découverte, 2003 ; F. Fischbach, Manifeste pour une philosophie sociale, Paris, La Découverte, 2009 ; S. Haber, « Renouveau de la philosophie sociale ? », Esprit, Mars-Avril 2012.

[3] P. Anderson, La pensée tiède : un regard critique sur la culture française, Paris, Seuil, 2005.

[4] Cf. S. Audier, La pensée anti-68. Essai sur les origines d’une restauration intellectuelle, Paris, La Découverte/Poche, 2009.

[5] P. Nora, « Que peuvent les intellectuels ? », Le Débat, 1980/1, n°1.

[6] A. Boyer et alii, Pourquoi nous ne sommes pas nietzschéens, Paris, Grasset, 1992.

[7] Pour plus de précisions sur cette nouvelle réception de la Théorie critique et son actualité, on écoutera l’entretien avec Bernard Harcourt pour LVSL : https://lvsl.fr/larchipel-critique-quest-ce-que-la-theorie-critique/

[8] A. Honneth, Critique du pouvoir. Michel Foucault et l’école de Francfort, élaborations d’une théorie critique de la société, Paris, La Découverte, 2016. [1]

[9] A. Honneth, « Les pathologies du social. Tradition et actualité de la philosophie sociale », La société du mépris, Paris, La Découverte, 2008, p. 39-101.

[10] Ibid., p. 61.

[11] Cf. G. Lukacs, La destruction de la raison, Paris, L’Arche Éditeur, 1958. Plus récemment : D. Losurdo, Nietzsche, le rebelle aristocratique. Biographie intellectuelle et bilan critique, Paris, Éditions Delga, 2016.

[12] W. Brown, Politics out of History, Princeton/Oxford, Princeton University Press, 2001, p.127.

[13] M. Foucault, Dits et Écrits, n°156, Paris, Gallimard-Quarto, 2001.

[14] M. Foucault, Dits et Écrits, n°219 et n°361. Voir aussi : M. Foucault, Qu’est-ce que la critique ?, Paris, Vrin, 2015.

[15] T.W. Adorno, M. Horkheimer, « Nietzsche et nous », in H. G. Gadamer, Nietzsche l’antipode, Paris, Allia, 2007, p. 64, trad. modifiée.

[16] G. Deleuze, « Conclusions – sur la volonté de puissance et l’éternel retour », in Nietzsche. Colloque de Royaumont (1967), Paris, Les Éditions de Minuit, 2000, p. 276.

[17] G. Deleuze, Deux Régimes de fous, Paris, Les Éditions de Minuit, 2003, p. 188.

[18] G. Deleuze, L’île déserte et autres textes, Paris, Les Éditions de Minuit, 2002, p. 195.

[19] M. Foucault, Dits et Écrits II, n° 235, op.cit.

[20] F. Nietzsche, Par-delà bien et mal, § 210.

[21] M. Foucault, Leçons sur la volonté de savoir. Cours au Collège de France (1970-1971), Paris, Seuil-Gallimard, 2011, p. 27.

[22] G. Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Paris, PUF, 1999, p. 115.

[23] Cf. É. Balibar, « Trois concepts de la politique : Émancipation, Transformation, Citoyenneté », in La crainte des masses. Politique et philosophie avant et après Marx, Paris, Galilée, 1997, p. 19-52.