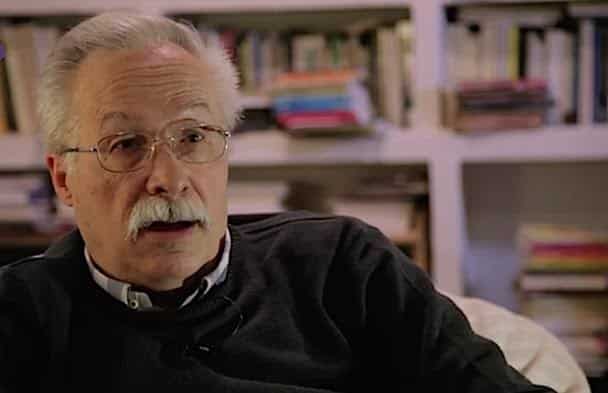

Cet entretien est le troisième de notre série d’été tirée de notre voyage en Espagne. Après Iñigo Errejón et Rita Maestre, nous avons pu interroger Jaime Pastor, professeur de sciences politiques [rapporteur dans le jury de thèse de Pablo Iglesias] et intellectuel historique du mouvement trotskiste en Espagne. Il est membre d’Izquierda Anticapitalista, courant trotskiste qui fait partie de Podemos. Au programme : l’histoire du mouvement trotskiste espagnol ; la crise de régime que vit l’Espagne ; l’idée de plurinationalité et la Catalogne ; les rapports avec le NPA , et la stratégie de Podemos vis à vis de la contrainte européenne.

LVSL : Vous avez été l’une des principales figures de la Ligue Communiste Révolutionnaire espagnole : comment et dans quel contexte s’est formée la Ligue en Espagne ? En France, Mai 68 a eu une importance cruciale dans la construction de la LCR : est-ce également le cas en Espagne ?

Je fais partie de la génération de la deuxième moitié des années 60, et malgré le contexte de dictature, Mai 68 a eu un impact important sur une certaine tranche de cette génération. C’est après 68 qu’ont commencé à surgir divers courants hétérodoxes parmi les gauches espagnoles. Dans notre cas, nous étions déjà influencés intellectuellement par des auteurs comme Ernest Mandel ou même André Gorz, bien qu’il ne soit pas trotskiste. Nous venions du Front de libération populaire (FLP), une organisation qui avait des liens avec le Parti socialiste unifé (PSU) de Michel Rocard ; mais après 68, nous nous sommes tournés vers une gauche plus intellectuelle, et les pratiques de la JCR française nous ont semblé plus intéressantes, bien que nous lisions également Althusser – c’est dire s’il y avait un appétit pour la lecture. Nous faisions partie d’une organisation qui ne se rattachait pas aux autres groupes trotskistes dogmatiques, mais nous n’étions pas non plus maoïstes. La dimension internationaliste nous paraissait très importante. Elle l’est encore aujourd’hui, mais elle tenait à l’époque une place considérable. En ce qui me concerne, je me suis exilé en France en janvier 1969, j’ai vécu à Paris et je me suis engagé vers fin avril de la même année.

LVSL : Il semble qu’il y a toujours eu une évolution parallèle des gauches trostkistes française et espagnole. La LCR s’est formée en France peu de temps avant la création de son homologue espagnole. En 2008, vous avez créé Izquierda Anticapitalista peu avant la formation du NPA en France.

Oui, à cette époque, dans les années 1960-1970, nous parlions même de « marxisme-mimétisme ». Mais en Espagne, nous avions une base sociale moins solide qu’en France, et la lutte contre la dictature était une priorité. Néanmoins, et à la différence des organisations maoïstes, nous avons commencé à introduire des thèmes contre-culturels : le féminisme principalement, et l’écologie qui émergeait déjà à cette époque là, même si elle avait moins d’importance. Cela nous a permis de faire partie, au début des années 1970, des premières organisations féministes qui se sont formées en Espagne. Il est nécessaire de rappeler que le contexte était celui de la Transition à la démocratie, dans lequel nous revendiquions pour notre part une véritable transition au socialisme. Nous étions bien évidemment investis dans les débats qui agitaient alors les gauches espagnoles autour de l’eurocommunisme. Nous saluions la critique de l’Union Soviétique effectuée par Santiago Carrillo [ancien secrétaire général du PCE] mais nous désapprouvions en revanche son idée de compromis historique, de réconciliation nationale. Du moins y avait-il un débat stratégique important. Nous nous sentions aussi représentés par le courant de la New Left Review, car Perry Anderson, bien qu’il ne soit pas trotskiste, tenait des positions plus proches du trotskisme mandelien que de n’importe quel autre courant.

LVSL : Dans les années 1990, vous avez créé avec plusieurs anciens de la LCR le collectif Espacio Alternativo, qui s’est intégré à Izquierda Unida tout en maintenant une ligne critique envers son organisation et sa stratégie. Qu’avez-vous appris de cette période ? Quel bilan faites-vous de votre expérience au sein de IU et comment en êtes-vous venus à la décision d’en sortir ?

Nous étions dans un premier temps une centaine d’anciens de la LCR à intégrer IU, puis ils nous ont généreusement offert d’entrer dans les organes de direction, ce qui nous a permis d’avoir une certaine visibilité. Nous pensions que c’était la meilleure marche à suivre parce que nous considérions qu’il n’y avait pas d’espace politique à gauche de IU à ce moment-là. La coalition nous garantissait une présence politico-éléctorale et manifestait à l’époque la volonté de créer des liens avec les mouvements sociaux, lorsqu’il a fallu par exemple défendre les 35 heures aux côtés de la CGT et d’autres collectifs. C’est sur la base de ce lien avec les mouvements sociaux que nous avons mis sur pied un courant appelé Espacio Alternativo, avec des militants qui provenaient de l’éco-socialisme : notre identité était donc rouge, verte, violette pour le féminisme et plurinationale. Car nous défendions alors un fédéralisme plurinational et un modèle d’organisation confédéral pour l’Espagne.

A partir de 2000, et même auparavant, on a observé une régression au sein de IU : Le PCE a davantage opté pour un discours patriotique puis a instauré un véritable verrou bureaucratique. Avant de finalement dériver vers un alignement sur le PSOE et la politique de José Luis Zapatero. En parallèle avait émergé le mouvement altermondialiste entre la fin des années 1990 et 2004, ce qui nous a permis, à nous qui étions d’un certain âge, de créer une connexion avec la nouvelle génération. Ceux qui aujourd’hui sont à la tête de Anticapitalistas proviennent de cette nouvelle génération marquée par l’altermondialisme : Miguel Urbán, Raúl Camargo, Teresa Rodríguez et Jesús Rodriguez en Andalousie, ou encore Josep Maroa Antentas en Catalogne.

Nous avons décidé de quitter Izquierda Unida en 2008. A l’époque, j’avais des doutes car notre travail au sein d’IU s’épuisait, mais il n’y avait de mon point de vue toujours pas d’espace politique à occuper à la gauche d’IU. Cependant, la crise économique a éclaté, votre président Sarkozy appelait dans un fameux discours à “refonder le capitalisme”, tandis qu’émergeait en France l’idée de créer un nouveau parti anticapitaliste. Ces éléments nous ont conduit – avec une certaine dose de mimétisme vis à vis du NPA – à créer Izquierda Anticapitalista à la fin de l’année 2008 puis à nous présenter aux élections européennes de 2009. Les choses ne se sont évidemment pas passées comme pour Podemos, mais un certain nombre de personnes ont voté pour notre candidature. Nous suscitions la sympathie des milieux de l’activisme social et nous pouvions compter sur quelques figures connues, à l’instar d’Ester Vivas. Toutefois, du point de vue électoral, nous n’avons pas pu bénéficier du tremplin médiatique : nous étions une organisation méconnue de 99% de la société.

LVSL : Comment Izquierda Anticapitalista a pris la décision de participer à la création de l’hypothèse Podemos ?

L’expérience du 15-M [le mouvement des Indignés] a permis aux gens de s’unir à nouveau et représente par ailleurs une toute nouvelle vague d’activisme social menée par des militants en plein processus de socialisation. Le cycle de manifestations s’est épuisé progressivement à partir des premiers mois de 2013, dans le sens où l’élan a diminué, mais non pas l’esprit du 15-M lui-même ni la motivation de ses héritiers. Par exemple, Arcadi Oliveras et la célèbre nonne Teresa Forcades ont créé Procés Constituent en avril 2013, un mouvement social qui s’est ensuite intégré à la coalition qui a remporté la mairie de Barcelone en 2015. C’est significatif puisque cela montre les liens entretenus avec tout un secteur d’origine catholique qui a toujours eu du poids dans ce pays. Par la suite, des militants anticapitalistes ont mis en place la plateforme Alternativas desde Abajo courant 2013.

Puis est intervenue l’Université d’été d’Izquierda Anticapitalista, toujours en 2013, qui a constitué une étape décisive dans la construction de l’hypothèse Podemos. Cette Université d’été a donné lieu à un débat ouvert sur la marche à suivre pour construire l’alternative, auquel participaient notamment Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero et Alberto Garzón. Au cours de ces débats, Pablo Iglesias disait, je m’en souviens encore : “pourquoi ne pas convaincre Ada Colau [l’actuelle maire de Barcelone] d’être candidate ?”. Mais finalement, c’est lui qui s’est retrouvé sur le devant de la scène. Les initiateurs de Podemos considéraient les élections européennes de 2014 comme une grande opportunité, puisque c’étaient les élections avec le moins de vote utile et parce que parallèlement, Alternativas desde abajo se tournait davantage vers les élections municipales : il fallait donc en profiter.

“Il nous fallait choisir entre une réponse de type politico-électorale, dans la ligne d’Ernesto Laclau, et une réponse davantage horizontale-communautaire, comme le préconisent des auteurs comme Raquel Gutiérrez en Bolivie.”

Pablo Iglesias, Miguel Urbán et plusieurs autres activistes ont passé un accord pour lancer l’inititative Podemos. Nous nous sommes rapîdement occupés d’écrire le manifeste, et c’est là qu’ont surgi les premières tensions : sur les points à évoquer et ceux qu’il fallait plutôt éviter d’aborder, puis sur la question du programme. Nos débats étaient particulièrement alimentés par les expériences latinoaméricaines. Il nous fallait d’une certaine manière choisir entre une réponse de type politico-électorale, dans la ligne d’Ernesto Laclau, et ou une réponse davantage “horizontale-communautaire”, comme le préconisent des auteurs comme Raquel Gutiérrez en Bolivie ou Raul Zibechi en Uruguay.

Nous avions face à nous ces deux alternatives, mais nous penchions davantage vers une formule intermédiaire, vers la nécessité d’une hypothèse populiste dans un sens plus proche d’Antonio Gramsci que d’Ernesto Laclau : c’est-à-dire vers l’idée de construire un bloc national-populaire. C’était d’autant plus le cas au vu des points faibles de la théorie de Laclau, uniquement tournée vers l’objectif électoral, sur la base d’un modèle très centré sur un leardership charismatique, plutôt que sur la construction d’un parti articulé aux mouvements sociaux.

Ces termes étant posés, Pablo Iglesias nous a paru bien placé pour assumer ce rôle. Il nous a donné à tous une leçon de communication politique, par sa capacité à articuler entre elles une pluralité de demandes à travers des signifiants flottants. En ce sens, nous avons accueilli positivement le choix de parler des gens face à la caste, même si du côté des anticapitalistes nous préférons parler de démocratie face à l’oligarchie – les deux formules ne sont pas incompatibles.

LVSL : Le courant anticapitaliste de Podemos se montre régulièrement critique à l’égard de l’actuelle équipe dirigeante emmenée par Pablo Iglesias. A quel moment sont apparues les premières divergences ?

Lorsque nous avons commencé à discuter des axes principaux, déjà, personne ne voulait admettre la centralité de la question catalane. D’après nous, il était clair que la fracture peuple contre oligarchie était prioritaire, mais il ne fallait pas pour autant oublier d’inscrire à l’agenda politique d’autres lignes de fracture. Car nous nous trouvons en Espagne face à une crise socio-politique dont certaines composantes ne sont pas observables en Amérique latine ou en France. C’est le cas de la question nationale, et nous avons là une grande différence d’approche avec Pablo Iglesias à propos de l’utilisation du signifiant “Patrie”.

Car il est évident que ce terme fait sens depuis Madrid mais c’est loin d’être le cas en Catalogne ou encore au Pays Basque. Il faut nous parler en termes de différentes nations et d’égalité entre ces nations. En ce qui nous concerne, nous parlons bien sûr de nation espagnole, mais il existe aussi une nation catalane, une nation basque, et il convient en ce sens d’avancer l’idée de plurinationalité. Dans les premières étapes de Podemos, c’était un élément qui manquait au discours.

Dans un premier temps, nous avons reconnu la réussite de Podemos aux élections européennes, mais progressivement nous nous sommes éloignés de l’équipe dirigeante à partir du moment où ils ont fait du succès des européennes une manière de légitimer leur projet, notamment lors du premier congrès du parti à l’automne 2014. Leur modèle était celui d’un parti clairement centré sur le leadership médiatique, au détriment des cercles de base qui avaient été fondamentaux dans la campagne des européennes, et dont nous avions pourtant besoin dans la guerre éclair qu’il nous fallait mener. Leur volonté était, je cite, de construire une “machine de guerre électorale”.

Evidemment, les élections générales de décembre 2015 se profilaient à l’horizon, le terrain politico-électoral était donc prioritaire. Mais la médiation ne pouvait pas se faire uniquement à travers la télévision ou les réseaux sociaux : elle devait passer par un travail dans les quartiers, par la construction d’un ancrage local. Certains cercles, à qui on n’a pas accordé de véritable rôle, si ce n’était quelques actions isolées comme coller des affiches, se sont rapidement affaiblis et vidés de leur substance. Aujourd’hui la moyenne d’âge dans ces cercles est assez élevée, ce qui n’est pas représentatif de l’électorat de Podemos, et c’est un véritable problème. D’un autre côté, cela montre tout de même que Podemos a remotivé des militants de plus de 50 ans, bien que le pourcentage des voix obtenues dans cette catégorie de la population soit très faible. Cela signifie bien qu’une partie de cette génération a, d’une manière ou d’une autre, repris espoir avec Podemos.

LVSL : Effectivement, Podemos a su redonner espoir à une fraction de la génération de la Transition à la démocratie, dont les aspirations ont été frustrées par ce que vous qualifiez de “transition asymétrique”. A Podemos, vous évoquez régulièrement la “crise du régime de 1978” un prisme conceptuel intéressant et méconnu en France. Qu’entendez-vous par là ?

En ce qui nous concerne, disons qu’à partir de 2008, et notamment à partir du tournant de la rigueur de Zapatero puis de la censure du statut d’autonomie de la Catalogne par le tribunal constitutionnel, nous observons une rupture du pacte social implicite qui s’était noué lors de la Transition. Il s’était déjà fragilisé auparavant, notamment sous Felipe González, pionnier du néolibéralisme en Espagne. Mais les aspirations ont été fondamentalement contrariées sous Zapatero, lorsque les espoirs d’ascension sociale des enfants des classes moyennes se sont fracassées sur la crise et les politiques d’austérité. Cette fracture sociale se conjugue à la crise de représentatitivté des grands partis que sont le PSOE et le PP. Nombreux sont aussi ceux qui commencent à remettre en cause le récit de la Transition modèle à la démocratie – bien que Pablo [Iglesias] soit aujourd’hui beaucoup moins critique à l’égard de la Transition qu’il ne l’était au début – et particulièrement de son côté idéalisant : une monarchie intouchable, l’unité indispensable de l’Espagne, l’interdiction de parler des disparus de la dictature, de rechercher la justice, la vérité et la réparation pour les victimes du franquisme. Enfin, la question catalane a pris une acuité nouvelle avec la censure du nouveau statut d’autonomie de la Catalogne par le tribunal constitutionnel en 2010, qui a provoqué une véritable fracture : le catalanisme d’antan était principalement fédéraliste, mais celui d’aujourd’hui constate finalement que la voie fédérale n’est plus une option au sein de l’Etat espagnol du fait des blocages institutionnels. Cela a provoqué un important revirement de la population vers l’indépendantisme. Evidemment, la monarchie est touchée en son coeur, puisqu’elle symbolise l’esprit de la transition et l’unité de l’Espagne.

“Nous courons aujourd’hui le risque que le PSOE devienne un instrument au service de l’autoréforme du régime, d’une simple régénération de celui-ci, tout en exerçant une pression pour que Podemos devienne une force subalterne.”

Nous ne sommes donc pas face à une crise de l’Etat – à l’exception potentiellement de la question catalane –, mais il ne s’agit pas non plus d’une simple crise de la représentation. Il y a en effet une crise de régime qui est loin d’être résolue, malgré l’épuisement du cycle de mobilisation provoqué par le 15-M et le fait que Podemos ait atteint un plafond électoral. Aujourd’hui, la corruption continue d’être un facteur d’affaiblissement de la légitimité du régime, y compris dans des secteurs de la population qui ne sont pas de gauche – ce qui explique en partie l’importance acquise par Ciudadanos. C’est la raison pour laquelle on peut dire que nous vivons une période d’interrègne, un moment intermédiaire dans lequel persiste l’instabilité politique.

Néanmoins, il s’agit bien d’une crise de régime et pas uniquement d’une crise de gouvernabilité, et il me semble qu’un horizon de rupture reste ouvert. Même si à court terme, évidemment, si l’on ne voit pas naître une nouvelle vague de mobilisation, s’il n’y a pas un regain d’espoir dans les rangs de Podemos, nous pourrions nous retrouver devant un blocage. Toujours est-il que les primaires du PSOE ont démontré l’impact de Podemos et révélé à quel point la crise de régime est bien réelle. En ce sens, nous accueillons la victoire de Pedro Sánchez comme une victoire des militants socialistes qui ont cherché à freiner le tournant à droite du parti. Objectivement parlant, nous avons assisté à un affaiblissement d’un des deux partis-clés du régime, bien que ce dernier pose à présent des problèmes à Podemos en termes de compétition électorale. Nous courons aujourd’hui le risque que le PSOE devienne un instrument au service de l’autoréforme du régime, d’une simple régénération de celui-ci, tout en exerçant une pression pour que Podemos devienne une force subalterne.

LVSL : Pedro Sánchez s’est récemment réapproprié le concept de plurinationalité, mais il semble davantage enclin à reconnaître la pluralité des identités culturelles plutôt qu’à évoquer la question épineuse de la souveraineté. A la manière du Canada avec les Québécois en somme. Qu’en pensez-vous ?

Pedro Sánchez a repris le concept de plurinationalté, que Pablo Iglesias avait inscrit à l’agenda politique de manière assez confuse. Mais il le reprend en effet dans une approche exclusivement culturelle : c’est-à-dire que la seule nation politique, la seule nation souveraine est la nation espagnole, et la Catalogne est une nation culturelle. Une conception dont une grande partie de la société catalane ne se satisfait pas. Aujourd’hui, beaucoup de Catalans souhaiteraient voir s’appliquer le statut d’autonomie rejeté par le tribunal constitutionnel, mais ils se heurtent à l’inflexibilité du Parti Populaire. Le problème, c’est que l’idée d’une Espagne comme seule et unique nation est profondément ancrée dans la société et dans l’imaginaire du régime de 1978. Nous devons aujourd’hui défendre le droit à l’autodétermination, même si ce droit à l’autodétermination inclut inévitablement le droit à la séparation, sans quoi il n’aurait aucun sens. Nous défendons un fédéralisme que l’on retrouve aussi dans la culture politique d’Izquierda Unida, c’est aussi ce que prône Alberto Garzón.

LVSL : Javier Franzé a bien mis en évidence l’existence de deux lignes au sein de Podemos quant à la manière de résoudre la crise du régime de 1978, deux lignes qui se matérialisent dans une tension entre régénération et rupture : faut-il se contenter de “virer” le Parti Populaire des institutions pour les remettre au service des citoyens, ou rompre franchement avec le régime de 1978 et ses institutions en enclenchant un processus constituant ?

Après les élections générales de juin 2016, on a commencé à reconnaître que le moment populiste et l’opportunité d’être perçus comme alternative au gouvernement étaient passés. En réalité, Podemos savait pertinemment que même si nous avions dépassé le PSOE, les pouvoirs économiques, l’IBEX35, qui est l’équivalent de votre CAC40 en France, auraient fait tout leur possible pour les empêcher de gouverner. Mais le “sorpasso” aurait au moins permis à Podemos d’apparaître comme la première force alternative.

Dans le cas espagnol, le projet populiste se voulait beaucoup plus transversal que la conception de Laclau et Mouffe. Chantal Mouffe parle de populisme de gauche, tandis qu’Iñigo Errejón parle de populisme en général. Mais la transversalité a été limitée par l’irruption de Ciudadanos. Puisque Podemos n’est pas parvenu à mettre le PSOE en minorité, le populisme doit désormais se présenter comme alternative de gouvernement.

Dans un contexte d’épuisement de la vague de mobilisation sociale, se présenter comme une alternative de gouvernement implique de se restreindre à un projet de type régénérationniste. Ce qui induit le risque de rechercher un accord avec le PSOE limité à une réforme constitutionnelle, à une austérité modérée. En ce sens, on se calquerait sur le modèle portugais. Mais étant donné que le PSOE n’est pas disposé à rompre avec le pacte budgétaire européen, il y a un risque réel d’appréhender le problème sous le seul angle de la crise de gouvernabilité et de proposer une réforme a minima qui ne résoudrait aucun des aspects fondamentaux de la crise de régime, ni sur le plan social, ni sur le plan de la question nationale.

Face à cela, parmi les anticapitalistes, nous considérons que Podemos doit prioriser le travail d’opposition au gouvernement en continuant à faire pression sur le PSOE afin de déboucher sur une motion de censure alternative. Il n’y a aucune raison de sous-estimer l’action parlementaire, et il faut continuer à harceler le PP et à montrer qu’il existe une autre option. Cependant, d’un autre côté, nous pensons qu’il faut relever le défi catalan.

LVSL : Qu’en est-il de votre position sur le referendum catalan ?

Evidemment, nos camarades en Catalogne et moi-même considérons que le référendum tel qu’il se présente n’est pas la meilleure voie, car il est le fruit des compromis passés entre la CUP et Junts Pel Sí, avec un puissant parti indépendantiste de droite, le PdeCat, marqué par un lourd passif dans le domaine de la corruption. Dans tous les cas, si le référendum avait lieu, ce serait un véritable coup porté au régime, et ce même si le « Non » l’emportait, parce que des millions de personnes pourraient s’exprimer dans le cadre d’un processus de participation populaire. Si le référendum n’est pas autorisé et constamment freiné par le PP, seuls les partisans du “Oui” se rendront aux urnes.

Sur ce cas précis, il me semble que les dirigeants de Podemos restent assez ambigus. Le problème, c’est qu’ils se sont socialisés politiquement dans la culture du Parti Communiste – ce n’est pas le cas d’Inigo Errejón, mais ça l’est pour Pablo Iglesias et Juan Carlos Monedero qui ont conseillé Izquierda Unida lorsque Gaspar Llamazares en était le coordinateur général. Cette culture politique les pousse à envisager la Catalogne en des termes culturels plus que politiques, et c’est là le coeur du problème. Au sein du courant anticapitaliste, notre position à propos des nationalités ibériques ne fait pas l’objet de contestation interne car nous familiarisons les nôtres à ces questions depuis bien longtemps.

La remontada de Podemos lors des élections générales de décembre 2015 est en grande partie due à l’accord passé par Pablo Iglesias avec En Comú Podem et au tournant emprunté par Pablo Iglesias et Iñigo Errejón suite à l’échec des élections régionales de septembre 2015 en Catalogne : ils commencent alors à parler de plurinationalité. Auparavant, ce mot n’apparaissait qu’en petites lettres dans les documents de Vistalegre, mais il ne collait pas avec le discours de la patrie. Désormais, ils parlent de “patrie plurinationale”, malgré toutes les contradictions que cela implique.

LVSL : vous revendiquez donc la mise en oeuvre d’un processus constituant, c’est à dire d’une rupture avec le régime de 1978 plutôt qu’une régénération de celui-ci ?

Evidemment, dans la conjoncture politique actuelle, nous ne sommes pas en conditions de dire qu’il faut engager une rupture constituante. En revanche, nous pouvons très bien dénoncer le processus destituant mené en ce moment même par le pouvoir en place. Dans ces conditions, nous pouvons faire en sorte que les mairies du changement soient des laboratoires alternatifs – nous sommes d’accord sur ce point avec Iñigo Errejón. Ces pratiques préfigureraient le processus constituant en majuscules que nous souhaitons engager.

Le problème, c’est qu’Iñigo Errejón en vient à tenir un discours selon lequel les institutions sont intrinsèquement bonnes mais parasitées par des intrus. Malheureusement, les institutions sont loins d’être bonnes en elles-mêmes, et les dirigeants de Podemos le savent bien. Par ailleurs, il faut bien avoir conscience des risques induits par les conditions matérielles de l’Union européenne et de l’Espagne, par toute cette architecture constitutionnelle qui entrave toute possibilité de créer davantage d’emplois publics et de remunicipaliser les services publics. La législation et les caractéristiques des administrations publiques et de leurs fonctionnaires constituent souvent des obstacles à la politique menée par les mairies du changement. Ces dernières ont besoin de contrepouvoirs, ce dont Gerardo Pisarello et Ada Colau à Barcelone ont parfaitement conscience : ils savent qu’ils devraient en faire plus et demandent davantage de pression sociale sur eux-mêmes pour pouvoir dépasser leurs limites.

“La guerre de mouvement est terminée et nous entamons une guerre de position qui doit permettre de faire avancer l’idée d’un processus constituant à grande échelle”

Les mairies du changement sont fondamentales, mais elles doivent être perçues comme un champ de dispute politique loin d’être neutre. Un champ dans lequel les acteurs du changement savent qu’ils font partie d’un appareil d’Etat dont l’architecture institutionnelle n’est pas la leur, au sein duquel ils ont la tâche de générer de nouveaux rapports de force. Ces rapports de force devront se concrétiser sur le plan régional lors des élections régionales de 2019. Pour le moment, Podemos ne gouverne aucune Communauté autonome, et il s’agirait là d’une avancée cruciale.

Aujourd’hui, il est permis de penser que la guerre de mouvement est terminée et que nous entamons une guerre de position qui doit permettre de faire avancer l’idée d’un processus constituant à grande échelle. En commençant à l’échelle locale, par la remunicipalisation des services publics, par de nouveaux droits sociaux, par la fédération des municipalités. Sur le thème de la dette, il est essentiel que les municipalités travaillent ensemble à l’échelle espagnole et européenne. Nous pensons qu’il ne faut pas abandonner l’horizon de la rupture, qui doit rester notre horizon stratégique : à cette stratégie, il faut alors subordonner la tactique.

LVSL : Les militants de Podemos sont divisés quant à la question républicaine. Certains estiment que la République doit être au coeur du processus constituant, tandis que d’autres, dans une ligne plus transversale, considèrent qu’il faut privilégier l’amplifiction de la démocratie et laisser de côté cet enjeu clivant. Certains militants anticapitalistes jugent quant à eux que la République n’est pas la panacée et qu’elle ne doit pas se substituer à l’horizon d’un véritable pouvoir populaire, parfois inspiré de l’expérience du Chili de Salvador Allende et des cordons industriels. Qu’en pensez-vous ?

Evidemment, nous savons que la monarchie est un pilier central du régime de 1978, mais nous distinguons ce qui relève de la critique et ce qui relève de la stratégie politique. Sur le plan stratégique, il est vrai que dans la majorité de la société espagnole, la question monarchie/république n’apparaît toujours pas comme une question centrale de l’agenda politique. En revanche, les thèmes de la santé, de l’éducation, du travail, du revenu universel, et la question catalane, sont jugés fondamentaux.

Tout comme Pablo [Iglesias], nous mettons aujourd’hui en avant des valeurs républicaines, l’idée d’un républicanisme civique défendant la participation politique et ouvrant la possibilité d’un référendum portant sur la question monarchie/république. Ce n’est pas incompatible avec l’idée d’un pouvoir populaire. Mais nous ne pouvons pas reproduire le modèle chilien sans la centralité qu’avait à l’époque le prolétariat industriel au Chili. Lorsque nous parlons du pouvoir populaire, nous faisons appel à l’auto-organisation, aux mouvements sociaux, à la reconstruction d’un nouveau syndicalisme social. Dans le dernier numéro de la revue Viento Sur, nous traitons des “luttes, mouvements et contre-pouvoirs”. Il s’agit de déterminer comment on peut développer stratégiquement un contre-pouvoir social à partir des mouvements et des mobilisations collectives. Nous citons régulièrement en exemple le Syndicat andalou des travailleurs (SAT) ou la Plateforme des victimes de l’hypothèque (PAH) qui a joué un rôle crucial dans la vague de mobilisation ces dernières années. Nous scrutons avec attention toutes les nouvelles organisations qui prennent forme parmi des milieux de travailleurs très précarisés, qui jusque-là étaient restés ultrafragmentés.

LVSL : En France, la stratégie du NPA diffère de la vôtre. Vous avez choisi d’intégrer la plateforme Podemos malgré tous les désaccords que vous maintenez avec les dirigeants actuels du parti, tandis que les militants anticapitalistes français font d’une certaine manière chemin à part. Comment expliquez-vous ces différences entre les familles anticapitalistes espagnole et française ?

Je crois qu’il faut remonter au référendum sur la Constitution européenne de 2005 pour appréhender la situation française : en guise de bilan, on pourrait dire que la gestion de l’après-référendum, suite à la victoire du “non”, a été une occasion manquée. Les forces de gauches auraient pu capitaliser sur ce “non” et engendrer une force politique alternative, plurielle, qui ne soit pas une simple coalition de partis mais un véritable parti-mouvement. Par la suite, l’alliance Front de Gauche/NPA ne s’est pas produite, ce qui a entraîné l’affaiblissement du NPA dans un premier temps, puis du Front de gauche. En réalité, je crois qu’il a manqué un 15-M en France. Il a manqué un moment marquant comme le mouvement des Indignés qui aurait pu constituer une entrée dans la lutte et une expérience d’intense politisation pour la nouvelle génération. Un mouvement qui aurait obligé les partis de gauche à s’autoréformer, à converger et à céder la place à cette nouvelle génération.

Nous avons certes assisté à un cycle de luttes sociales, avec la mobilisation contre la réforme des retraites, contre la Loi travail, Nuit Debout, mais il semblerait que cela n’ait pas suffi. On peut dire que la France Insoumise a quelque peu capté le mal être et la colère ressentie par de nombreux Français, mais sans véritable bagage social. Rien ne garantit que la France Insoumise deviendra demain le catalyseur d’un nouveau cycle de mobilisation.

Olivier Besancenot et le NPA ont des divergences avec Jean-Luc Mélenchon – et je dois dire que je serais aussi critique qu’eux à leur place – mais ils doivent bien reconnaître qu’il a réussi à canaliser ce mécontentement et qu’il est en partie parvenu à faire contrepoids à Marine Le Pen dans toute une partie des classes populaires. Je pense que les principaux reproches du NPA sont liés à des enjeux symboliques, à la question du national-populisme, et surtout au mode d’organisation.

LVSL : Vous êtes vous même très critique à l’égard de Podemos sur ce dernier aspect…

Quant à nous, il est vrai que nous n’avons pas fait scission et malgré les conflits que nous avons eus, nous avons assumé d’être en minorité au sein de Podemos. Mais nous sommes une minorité critique et irréductible. Nous ne faisons pas de l’entrisme ni n’agissons comme des parasites : à l’inverse, nous sommes présents depuis les origines de l’organisation, nous en sommes les cofondateurs. Et malgré les différends qui ont rapidement surgi, nous pensons toujours qu’il est pertinent de rester à Podemos, bien que nous ne soyons pas optimistes sur son futur en tant que parti, car nous percevons effectivement de grands risques d’institutionnalisation et de bureaucratisation. Aujourd’hui, nous pensons qu’il faut donner plus d’importance au travail de reconstruction du mouvement social, c’est-à-dire que nos militants et sympathisants doivent s’intégrer davantage aux mouvements et aux réseaux. Podemos ne doit pas se contenter d’observer les actions des collectifs et plateformes sociales, il nous faut contribuer à la reconstruction de ces organisations.

LVSL : C’est précisément le point sur lequel insiste l’activiste et sociologue latinoaméricaine Raquel Gutiérrez, qui met en garde contre les risques pour les militants d’intégrer les institutions dans un contexte de reflux des mobilisations sociales. Une fracture entre le parti et les mouvements sociaux dans une telle situation n’est-elle pas inévitable ?

C’est bien le risque que nous courons. Nous sommes davantage gramsciens que léninistes. Notre projet doit être celui d’un bloc historique plurinational et populaire, et ce bloc doit avoir un bras institutionnel fondamental. Car le grand problème de la gauche radicale est que nous ne réussissons jamais à dépasser les 10%, ni même les 5%. La fenêtre d’opportunité ouverte par la crise est immense. Mais ce bras institutionnel ne peut fonctionner sans ce que Raquel [Gutiérrez] appelle un horizon national populaire et communautaire. Nous devons construire des ponts entre les deux, les combiner et les articuler avec le dispositif culturel, discursif et communicationnel qui est fondamental pour Podemos. Nous reconnaissons certes la capacité performative des discours, mais sans base matérielle, la communication a ses limites. On l’a bien vu avec Pablo Iglesias, qui bénéficiait d’un très large espace dans les médias pendant un temps, avant qu’ils ne commencent à lui mener la vie dure et à se montrer hostiles. On remarque également un certain épuisement sur les réseaux sociaux : les programmes comme la Tuerka et Fort Apache n’ont plus la même audience qu’auparavant.

LVSL : Dans sa thèse sur la Ligue Communiste Révolutionnaire devenue le NPA, Florence Joshua s’intéresse à la manière dont les militants s’autodéfinissent politiquement. Elle met notamment en évidence parmi les jeunes générations de militants une grande hétérogénéité des filiations politiques revendiquées. Il semblerait qu’à la différence des militants du moment 68, les jeunes activistes du moment altermondialiste ne fassent plus de la “révolution” un marqueur identitaire central. Selon vous, qu’est-ce qu’être révolutionnaire à Podemos au XXIe siècle ?

Personnellement, j’utilise assez peu le terme « révolutionnaire ». A partir de l’essor du mouvement altermondialiste, nous avons davantage axé nos discours sur l’anticapitalisme, ce qui coincidait avec l’orientation adoptée en France. Depuis le début des années 80, la révolution ne fait plus partie des plans, c’est la raison pour laquelle notre ami Daniel Bensaid a reconnu que nous entrions dans une époque d’ “éclipse stratégique”. Dans les années 90, avec la chute du mur de Berlin, nous nous concevions essentiellement comme des militants en résistance. D’une certaine manière, nous sommes passés du résistantialisme à l’anticapitalisme à travers le mouvement altermondialiste et plus encore lorsqu’a éclaté la crise de 2008. En ce sens, je ne ressens pas le besoin de me définir comme révolutionnaire, même si je pense qu’aujourd’hui, du fait de la crise, le débat stratégique est revenu sur la table, bien que la révolution ne soit plus à l’ordre du jour.

“Il y a aujourd’hui davantage de raisons d’être anticapitaliste qu’hier, du fait du changement climatique, et car il est désormais démontré que l’Etat-Providence a constitué une parenthèse dans l’histoire du capitalisme.”

Aujourd’hui, notre questionnement est le suivant : quelle stratégie adopter pour remettre la nécessité de la révolution à l’agenda ? Le numéro 150 de la revue Viento Sur porte sur le centenaire de la révolution russe de 1917, et nous nous interrogeons sur les manières de repenser la révolution. La repenser pour ne pas l’oublier, mais sans pour autant tomber dans la nostalgie. Que ce centenaire serve à se souvenir de la révolution, tout en sachant qu’elle n’est plus d’actualité aujourd’hui. Le débat stratégique, lui, est d’actualité, c’est la raison pour laquelle il est essentiel de relire Gramsci et d’en débattre, car nous sommes aujourd’hui à une étape de la guerre de position. La guerre de mouvement est terminée : elle a pris la forme d’une guerre éclair dans le cycle électoral de ces deux dernières années, mais elle a touché à sa fin.

Le plus important pour moi, c’est qu’il y a aujourd’hui davantage de raisons d’être anticapitaliste qu’hier, du fait du changement climatique, et car il est désormais démontré que l’Etat-Providence a constitué une parenthèse dans l’histoire du capitalisme bien plus qu’un trait culturel de celui-ci. Le pacte social n’est pas un trait culturel du capitalisme, c’est une exception liée à la configuration particulière des rapports de force dans l’après guerre. Aujourd’hui, le capitalisme met en danger le futur de l’humanité, et c’est pour cela que nous citons de manière récurrente Fredric Jameson : « Il est plus facile d’imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme » – même si je parlerais plutôt de la fin de l’humanité, parce que la planète peut très bien survivre sans nous les êtres humains.

Quoi qu’il en soit, il est intéressant de remarquer qu’avec la renaissance de ce débat stratégique émerge une certaine curiosité intellectuelle envers les auteurs des années 1970 qui ont réinterprété la pensée de Trotski, à l’image de Daniel Bensaid ou de Perry Anderson. Ma génération s’est consacrée à lire Lénine et Trotski dans le texte, aujourd’hui, la jeune génération peut redécouvrir ces auteurs classiques à travers les lunettes des penseurs des années 1970, tout en analysant le moment historique actuel à l’aune de leur propre grille de lecture.

LVSL : La douloureuse expérience de Syriza en Grèce n’a-t-elle pas découragé les militants et les intellectuels au sein de Podemos ?

Cette question est fondamentale, car sur le plan stratégique, il nous faut déterminer que faire dans le cadre de l’Union Européenne actuelle. Nous avons eu nos différences à ce sujet avec Pablo Iglesias et Iñigo Errejón, car eux ont dans un premier temps défendu ce que Tsipras a fini par accepter en Grèce. C’était pour nous une erreur. Il n’est pas question d’employer des termes cinglants comme « capitulation » ou « trahison », mais dans tous les cas, il s’agissait bien d’une défaite. Car un référendum qui aboutit au rejet du mémorandum, mais suite auquel ledit mémorandum est finalement signé, c’est tout de même une belle preuve d’échec. Cette déroute a eu d’importantes répercussions. La situation n’est pas comparable à celle du Chili de 1973, mais il est vrai que cette défaite a servi d’alibi à des secteurs de la social-démocratie européenne, à de nouveaux partis, et même à Pablo Iglesias d’une certaine façon, pour affirmer qu’il n’est pas possible de s’opposer à la Troïka et qu’il est nécessaire de revoir le programme à la baisse.

On peut certes l’envisager dans l’instant, mais lorsqu’on nous impose de privatiser Bankia en Espagne, il faut dire non. Avec Miguel Urbán, nous nous sommes intéressés aux propositions de Yanis Varoufakis, bien que nous ne nous soyons pas focalisés là-dessus. Nous avons du moins admis la nécessité d’un plan B pour l’Europe. Personnellement, je n’étais pas d’accord avec l’idée de Varoufakis d’une assemblée constituante européenne, car cela avait peu de sens, mais il est vrai qu’il a eu le mérite de mettre sur le devant de la scène la question de la dette. Avec Eric Toussaint et le Comité pour l’annulation des dettes illégitimes, nous avons tenté de proposer des initiatives à l’échelle européenne et particulièrement au niveau des pays du Sud : une stratégie pourrait être envisagée entre le Portugal, l’Espagne, l’Italie et la Grèce, non pas dans le but de sortir de l’euro, mais pour désobéir au pacte budgétaire européen et aux limites imposées par l’Union Européenne. Il est bien possible que cette stratégie de désobéissance heurte l’eurogroupe à un moment donné. Par conséquent, il faut assumer les risques d’une sortie de l’euro, mais toujours subordonnée à une stratégie qui vise à garantir les droits sociaux dans la constitution, à nationaliser de nouveau ce qui a été privatisé, et à rechercher le consensus citoyen nécessaire pour démystifier l’Union Européenne.

Evidemment, il faut chercher des alliés, car il est difficile de tenir un rapport de force uniquement depuis l’Etat espagnol. Une alliance a minima entre le Portugal et l’Espagne pourrait être une première étape. Nous ne pouvons pas nous en remettre à une stratégie de résignation et à une vision statique, ni céder au repli national étatique, mais nous devons imaginer une stratégie d’extension. Penser un protectionnisme social qui pourrait être appliqué à l’échelle étatique mais dans l’objectif de l’étendre au-delà de celle-ci.

Propos recueillis par Lenny Benbara, Léo Rosell et Vincent Dain.

Traduction réalisée par Sarah Mallah avec l’aide de Vincent Dain.

Crédit photos :

© http://www.anticapitalistes.net/spip.php?article4465