Où en sont les États-Unis après la présidence Trump ? Quel bilan a été tiré de ces quatre années par les démocrates ? Quelles perspectives se dessinent pour la présidence Biden ? Ces problématiques sont au cœur de l’ouvrage Les Illusions perdues de l’Amérique démocrate co-écrit par Clément Pairot et Christophe Le Boucher (publié aux éditions Vendémiaire), contributeurs au Vent Se Lève. Selon les auteurs, la présidence Biden n’accorde qu’un sursis aux démocrates, alors que le spectre d’un retour au pouvoir d’une droite radicalisée est prégnant. Les illusions d’une présidence démocrate de rupture semblent se dissiper peu à peu. Pour faire le point sur le début de mandat Biden et revenir sur certains des aspects abordés dans leur ouvrage, Valentin Chevallier s’est entretenu avec les deux auteurs.

LVSL – En introduction de votre ouvrage, vous expliquez qu’une fois au pouvoir, Joe Biden allait devoir choisir entre un agenda ambitieux en prenant appui sur l’aile gauche du parti démocrate, ou s’aligner avec l’establishment et se contenter d’un prolongement des années Obama. Dans tous les cas, un compromis entre les deux factions semblait difficile. Quel bilan tirez-vous après un an de présidence Biden ?

NDLR : pour une analyse des luttes internes qui traversent le Parti démocrate, lire sur LVSL l’article de Politicoboy : « L’establishment démocrate continue sa guerre contre les partisans de Sanders »

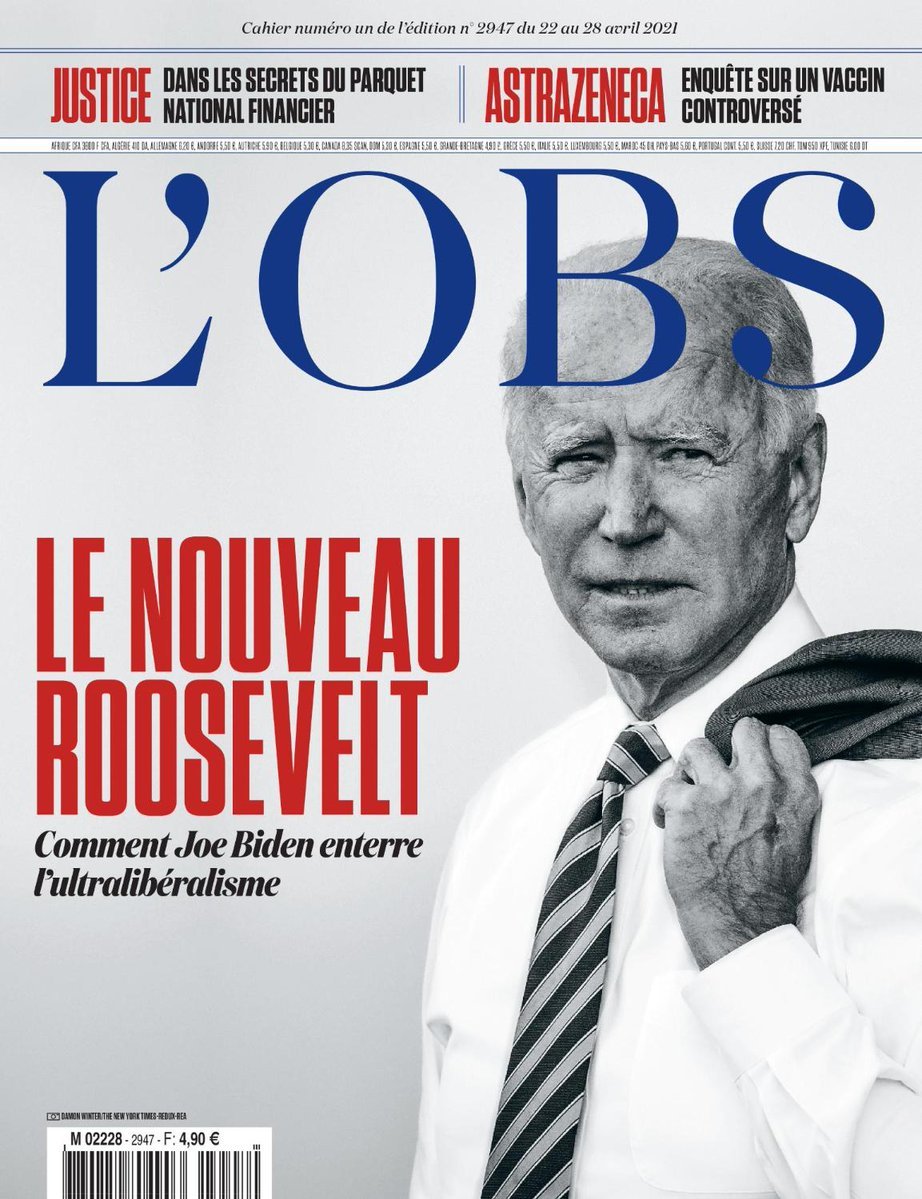

Christophe Le Boucher – Les premiers mois de sa présidence semblaient suggérer qu’il allait surprendre en portant un projet ambitieux, qu’il avait clairement défendu lors de son discours sur l’État de l’Union prononcé en mars 2021. Depuis, c’est un constat d’échec et un triomphe de l’aile la plus conservatrice du parti démocrate. L’adoption du plan d’investissement dans les infrastructures voté en novembre s’est faite avec l’aide du parti républicain, contre l’aile gauche démocrate, et avec le soutien de la US Chamber of Commerce (l’équivalent du MEDEF aux États-Unis, NDLR). Aucune mesure structurelle portée par la gauche américaine n’a été adoptée. Même sur les thématiques sociétales pour lesquelles les élus démocrates les plus pro-business ont un intérêt électoral direct – en particulier la réforme du droit de vote et la loi de protection du processus électoral –, c’est un échec. Les ambitions de Joe Biden ont été torpillées par son aile droite, avec laquelle il a toujours refusé la confrontation directe.

Clément Pairot – Je nuancerais peut-être quelque peu le tableau. S’il y a un échec sur les aspects structurels, Joe Biden a été capable de prendre des mesures d’urgences face au Covid, comme la mise en place d’une allocation familiale pour 12 mois. Elles ont permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté, et de manière probablement inattendue, d’aider à cette grande vague de grèves qui permet d’accroître le pouvoir de négociation salariale des travailleurs. Le second élément à prendre en compte, c’est l’échec des syndicats ouvriers et du mouvement climat face à Joe Biden. Le Sunrise movement, que l’on évoque dans notre livre, avait promis de rendre le pays ingouvernable s’il n’obtenait pas un plan climat ambitieux. Mais le Covid, l’attaque du Capitole du 6 janvier donnant l’image d’un pays au bord du précipice, et les négociations interminables au Congrès entre l’aile gauche et l’aile droite démocrate ont accouché d’un contexte défavorable aux mobilisations. Par contre, comme nous l’expliquions, côté républicain on voit que le départ de Donald Trump n’a pas apaisé la droite américaine.

LVSL – En effet, vous expliquez dans votre livre que Donald Trump a certes perdu l’an dernier, mais il a obtenu 11 millions de voix de plus qu’en 2016 et il a progressé chez les Afro-Américains et les Hispaniques. Il vient de refaire des meetings en Arizona et au Texas, et semble conserver un rôle incontournable au sein du Parti républicain. Qu’est-ce que cela signifie pour la droite américaine, sur le moyen terme mais également en vue de 2024 ?

CLB – Le bon score de Trump s’inscrit dans une tendance lourde que l’on analyse dans le livre, où l’on voit l’électorat non-diplômé, en particulier la classe ouvrière blanche et la ruralité, voter républicain de manière croissante. Le parti démocrate se coupe quant à lui de cet électorat qui constituait sa base historique pour devenir ce que Thomas Frank qualifie de parti de cadres et professions intellectuelles centrés autour des grandes villes. Du moins, c’était l’état du paysage politique avant la tentative de subversion des élections de Trump, qui n’a pas bouleversé le paysage politique à droite.

NDLR : lire sur LVSL l’article de Thomas Frank : « Le populisme, voilà l’ennemi ! »

Dans un premier temps, Trump a conservé le soutien de sa base électorale, et par voie de conséquence sa mainmise sur le parti. On l’a vu après l’attaque du Capitole, les rares élus républicains qui ont choisi de voter en faveur de sa destitution ont été ostracisé. Certains vont prendre leurs retraites ou risquent d’être battus par des candidats trumpistes lors des primaires aux prochaines élections. La base reste convaincue que les élections lui ont été volées. Elle se mobilise en conséquence pour élire à l’échelle locale, pour des postes liés à la supervision des élections, des candidats qui refusent de reconnaitre la légitimité de Biden – voire débordent Trump sur son aile droite.

CP – Cet aspect est inquiétant en vue de 2024, mais rien ne permet d’affirmer que Trump sera de nouveau candidat. Il est désormais ouvertement contesté par d’autres figures du parti qui sont, par de nombreux aspects, aussi radicales que lui. On pense en particulier au gouverneur de Floride, Ron de Santis. Mais d’autres paramètres entreront en jeu, comme les élections de mi-mandat et la part qu’aura pris Trump dans ces résultats. Enfin, il faut évoquer l’instabilité politique, démocratique et écologique de ce pays : cela rend les prospections d’autant plus hasardeuses. Il n’en demeure pas moins qu’en l’état, les institutions américaines risquent d’avantager le parti républicain de manière croissante.

LVSL – Dans le livre, vous expliquez que la sensibilité des Américains s’oriente de manière croissante vers la gauche – sans que cela ne se ressente nécessairement dans les urnes. On pourrait même estimer que l’inverse s’observe du point de vue électoral. Comment expliquez-vous ce paradoxe ?

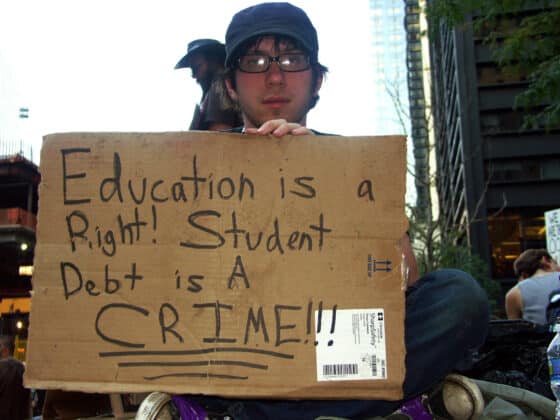

CLB – De nombreuses études sociologiques montrent un basculement à gauche de l’opinion publique, en particulier sur les questions socio-économiques. Pourquoi cela ne se traduit pas dans les urnes ? Le Parti démocrate ne fait pas toujours campagne sur ces thèmes, car il est tout de même largement tributaire des intérêts économiques qui financent ses campagnes électorales. Ces donateurs ne voient pas d’un bon œil la remise en cause de leur taux de profit ! Ensuite – on l’a vu avec la première année du mandat Biden – lorsque les démocrates parviennent au pouvoir ils trahissent fréquemment leurs maigres promesses électorales. Les exemples récents sont légions, que l’on pense à des thèmes aussi divers que la hausse du salaire minimum fédéral, la baisse des prix du médicament, l’annulation de la dette étudiante, les investissements dans la transition énergétique, la réforme du droit de vote et les politiques migratoires, etc. Cela démobilise l’électorat.

CP – Ce paradoxe s’explique par la décorrélation entre le soutien à une idée et le vote pour les candidats qui l’incarnent. Le camp progressiste, comme dans de nombreux pays, est significativement plus difficile à mobiliser. Les jeunes et les classes laborieuses votent moins que les CSP+ et les retraités. Cela s’observe aussi en France. Enfin, il faut mentionner le rôle des médias. La couverture médiatique de la vie politique est d’une médiocrité effarante, les idées progressistes n’y sont que peu représentées.

LVSL – L’abstention a pourtant fortement reculé en 2020…

CP – En effet, l’un des paramètres qui explique l’accroissement de la participation est le recours plus important que par le passé au vote par courrier. Comme le jour du vote – un mardi – n’est pas férié, beaucoup de gens s’abstiennent par manque de temps. Du fait de la pandémie, les partis ont particulièrement insisté sur la possibilité de voter en envoyant son bulletin de vote par courrier – une option déjà proposée par le passé et même majoritaire dans certains Etats. Paradoxalement, la hausse de la participation observée en 2020 n’a pas particulièrement bénéficié aux démocrates. Par défaut, l’abstentionniste n’est pas nécessairement progressiste dans son vote. Le débat politique s’articule surtout sur les questions sociétales et culturelles, où le Parti républicain est jugé plus crédible ou du moins plus à l’aise. À cela s’ajoute le fait que les institutions américaines favorisent surtout les États et les territoires ruraux, où le vote conservateur est plus présent. Donc, même si la majorité des Américains veulent un programme proche des idées défendues par Bernie Sanders, on n’observe pas de traduction évidente de ces aspirations dans les résultats électoraux.

LVSL : N’y a-t-il pas une responsabilité, bien sûr, de la part de Joe Biden, mais surtout de l’appareil démocrate qui tend ostensiblement à mettre de côté les propositions de l’aile gauche démocrate et des mouvements de type sunrise ?

CLB : Bien sûr. C’est à la fois le produit de l’influence de l’argent sur la politique américaine et de l’idéologie néolibérale qui est très ancrée au sein du Parti démocrate – une organisation davantage occupée à sa préservation plutôt qu’à la conquête du pouvoir ou la poursuite d’un agenda politique précis.

CP – Certains élus démocrates peuvent aller très loin dans le dédain pour leurs propres électeurs. L’attitude des sénateurs Joe Manchin et Kyrsten Sinema est frappante. La seconde a voté contre l’augmentation du salaire minimum. Le premier a refusé de voter des programmes sociaux en faveur de son propre État de Virginie Occidentale, le plus pauvre du pays, et contre l’avis des syndicats locaux, tout en prétendant défendre ses électeurs…

LVSL : Bernie Sanders a plus de 80 ans, mais il reste la figure la plus populaire à gauche, davantage que des personnalités clivantes comme AOC. Quel est son avenir politique ?

CLB – Le problème des idées de Bernie Sanders et de la gauche démocrate, c’est qu’elles ont été défaites trois fois en quatre ans. D’abord en 2016, mais c’était encore un mouvement en émergence ; puis en 2020 où malgré un enthousiasme encore plus palpable et un succès indéniable à tirer le parti démocrate vers la gauche, c’est Joe Biden qui s’est imposé aux primaires. Et enfin en 2021, où la gauche Sanders n’est pas parvenue à forcer la main de Joe Biden, qui avait repris de nombreuses propositions issues du programme de Sanders mais n’a pas été capable de les faire adopter au Congrès, se rangeant in fine sur la ligne plus conservatrice et pro-business de Joe Manchin. Le mouvement progressiste qui s’était rallié derrière Sanders et avait été galvanisé par ses campagnes électorales s’est largement démobilisé. Il n’y a pas eu de vaste mobilisation pour contraindre Biden à gouverner plus à gauche. Ce qui pose la question de la survie de cette force politique et de ses perspectives. Si elle perd dans les urnes et ne parvient pas à infléchir significativement la politique du Parti et de l’establishment démocrate – qui ne perd pas une occasion de lui faire porter la responsabilité de ses propres déconvenues – elle risque de perdre pied auprès de sa base. La question de la suite à donner à ce mouvement va se poser dans les mois à venir. Les primaires en vue des élections de mi-mandat seront intéressantes à suivre. Reste l’échelle locale, où les progressistes et la gauche radicale demeurent très mobilisés.

CP – Sur le plan plus individuel, il existe en effet une chance epsilonesque que Bernie Sanders se présente de nouveau en 2024. Mais aucune figure n’émerge clairement pour reprendre le flambeau. Alexandria Ocasio-Cortez aura tout juste l’âge minimum de 35 ans requis pour se présenter à une présidentielle, mais elle n’a pas l’expérience et la crédibilité d’un sénateur et sa popularité se limite à un segment de l’électorat démocrate. Il y aura donc probablement un enjeu pour la gauche américaine aux midterms, afin de permettre l’émergence d’autres figures, notamment au Sénat. D’autant plus qu’on ne parle pas des idées de Sanders, mais de celle de tout un mouvement, qui va continuer de s’organiser d’une manière ou d’une autre, pour peser politiquement.

LVSL – Vous présentez Joe Biden comme une figure anachronique. Pourquoi ?

CLB – D’abord il y a son bilan politique, après des décennies de carrière dont une majorité passée au Sénat. Il a été un élément clé de la politique carcérale et répressive qui a débouché sur le meurtre de Georges Flyod, ce drame qui a déclenché les manifestations Black Lives Matter. Il a joué un rôle important dans la dérégulation bancaire qui a provoqué la crise des subprimes. Avant cela, il s’était opposé au droit à l’avortement et à certaines politiques de déségrégation raciale. Il avait également pris position en faveur de la guerre en Irak et du Patriot Act avant les évènements du 11 septembre, puis a joué un rôle non négligeable dans le vote en faveur de ces politiques lorsque Bush les a soumises au Congrès. Il a presque toujours été du « mauvais côté de la barricade ». Et même en 2020, dans le contexte des primaires, il s’agissait du seul « gros » candidat qui ne proposait pas une certaine forme de rupture. Cela le plaçait en porte-à-faux avec les aspirations de la base électorale démocrate.

CP – Il est important de rappeler que c’est un président élu par défaut. L’establishment démocrate, ses relais médiatiques et les grands donateurs ont désespérément cherché une alternative à Joe Biden face à Bernie Sanders. Il n’est pas inutile de relire les déclarations des autres candidats centristes qui s’interrogeaient sur sa sénilité en octobre 2019. Sa victoire tient en partie au fait qu’il a eu la double chance d’arriver en année de pandémie – où il a fallu couper court aux primaires -, qui plus est face à Bernie Sanders, ce qui a motivé les autres candidats centristes à se ranger derrière Biden en bons soldats, juste avant la séquence décisive du Super Tuesday. On revient sur cette séquence dans le livre, laquelle est mal racontée dans les médias français, alors qu’elle a constitué une des principales clés de l’élection. Fin février – début mars, Bernie Sanders est bien parti pour remporter de nombreuses voies au Super Tuesday, qui lui conférerait un avantage potentiellement insurmontable face à la pluralité de candidats plus modérés. Voyant qu’il serait impossible d’attendre la convention pour contester l’hégémonie de Sanders, en l’espace de 48h, les principaux candidats centristes et les cadres du Parti démocrate se sont alors ralliés à Biden. Cette consolidation spectaculaire a en partie été possible grâce à Barack Obama qui s’est activé en coulisses pour s’assurer que Sanders ne soit pas en mesure de remporter l’investiture…

LVSL – Quel est le rôle aujourd’hui de Barack Obama?

CLB – Il est difficile à évaluer. Il reste très populaire auprès des électeurs démocrates, mais son influence sur le parti reste limitée. En 2020 il était hostile à la candidature de Biden, par crainte que ce dernier perde et embarrasse son héritage politique – c’est vous dire le niveau ! Sa préférence allait à des personnalités comme Harris et Beto O’rourke, qui ont été très tôt contraints à l’abandon par des sondages catastrophiques. Ensuite, il a plutôt favorisé Warren en privé, auprès des donateurs démocrates. Toujours sans succès. En réalité, il n’a été efficace que dans l’organisation de ralliements derrière Joe Biden une fois que ce dernier est apparu comme la seule alternative viable à Bernie Sanders. Il a joué un rôle important dans les levées de fonds pour Biden face à Trump, mais n’a pas fait campagne de manière très active. Et de même, on voit que depuis que Biden est au pouvoir, Obama se désintéresse largement de la politique. Lorsqu’il a pris position publiquement en faveur des réformes pour protéger le droit de vote et le processus électoral défendues par Biden, cela n’a eu aucune incidence sur les sénateurs démocrates qui ont bloqué ces lois. Son discours condescendant envers les électeurs pour soutenir le candidat démocrate aux élections de Virginie ne l’a pas empêché de subir une large défaite…

LVSL : Vous êtes très critique envers la vice-présidente Kamala Harris. Or, on constate qu’elle semble en difficulté depuis qu’elle occupe ses fonctions, bien qu’elle soit pressentie comme la favorite, en temps que vice-présidente, pour succéder à Joe Biden. Comment expliquez-vous ces difficultés, alors qu’elle semble sur la même ligne politique que Biden et l’appareil démocrate ?

CLB – D’abord, il faut savoir que le vice-président est une fonction qui n’est pas vraiment définie dans la Constitution américaine. En réalité, elle n’a pas vraiment de pouvoir ni de rôle précis. Joe Biden lui a confié certains dossiers, mais ce sont surtout des enjeux où il n’y a que des coups à prendre : l’immigration, la réforme des droits civiques… Après, il y a un problème plus profond avec Harris. Pour dire les choses clairement : c’est une très mauvaise politicienne. On l’a vu lors les primaires démocrates, où elle a dû abandonner avant les premiers scrutins du fait de sondages désastreux. Et ce, alors même qu’elle avait été un temps la coqueluche des médias et la favorite des réseaux de donateurs démocrates. On retrouve cela dans sa cote de popularité abyssale, systématiquement 5 à dix points en dessous de Biden. À chaque fois qu’elle a pris la parole publiquement sur un dossier sensible, elle a à la fois exaspéré la Maison-Blanche, les démocrates et les républicains.

NDLR : lire sur LVSL l’article de Politicoboy : « Nomination de Kamala Harris : la victoire des milieux financiers »

CP – Son problème vient aussi du fait qu’elle n’ait pas de véritable colonne vertébrale politique. On a appris récemment dans la presse qu’elle avait décidé de co-signer la proposition de loi sur Medicare for All, mesure phare portée par Bernie Sanders, avant de se présenter aux primaires démocrates, sans avoir lu ce qui était dans le texte et en ne comprenant pas de quoi il en retournait. Pendant la campagne des primaires, elle a beaucoup changé d’avis sur différents sujets et tenté des triangulations malheureuses. On retrouve cette approximation dans la conduite de sa vice-présidence.

LVSL – Vous écrivez que les deux principales victimes de Trump ont été l’environnement et les classes populaires…

CLB – Oui car derrière sa rhétorique, Trump s’est durement attaqué au droit du travail. En matière d’environnement, il a non seulement nié la réalité du réchauffement climatique, mais a tenté d’accélérer la destruction de l’environnement de manière très active et sur différents fronts. Le New York Times a chiffré la hausse des émissions de CO2 lié à sa politique à plus d’un milliard de tonne sur dix ans, l’équivalent de l’empreinte carbone totale de plusieurs pays européens. Ce sont des aspects sur lesquels nous revenons en détails dans notre livre, et qui ont été peu couverts en France.

CP – Sans oublier son bilan en matière de justice. Il a fait avancer des pions réactionnaires à une vitesse fulgurante, à travers ses nominations des juges fédéraux, entre autres. Son rapport à la réalité est également important à prendre en compte. Bien sûr, les prédécesseurs de Donald Trump avaient déjà jeté les bases de ce phénomène. Qu’un homme politique mente n’est pas nouveau, mais avec Trump on franchi un nouveau palier.

LVSL – Sur le front de l’environnement et des droits des travailleurs, où en est-on aujourd’hui, maintenant que cela fait un an que Trump a quitté le pouvoir ?

CLB – Avec Joe Biden, il y a un changement de discours clair sur ces deux aspects. Il parle du réchauffement climatique comme d’une menace existentielle et encourage les Américains à se syndiquer. Mais dans les faits, c’est plus mitigé. Des avancées significatives ont eu lieu sur le plan des droits des travailleurs à travers des décrets qui ont permis d’augmenter les salaires des fonctionnaires et des employés qui travaillent pour le gouvernement fédéral, soit environ un demi-million de salariés. Des efforts ont été effectués sur le droit du travail, qui ont abouti à accroître le pouvoir de négociation salariale des travailleurs. Mais Joe Biden a du mal à arbitrer en faveur de ces derniers lorsque des conflits éclatent. On l’a vu, malgré la vague de démissions aux États-Unis suite au Covid, et dans ces multiples grèves et mouvement sociaux, Biden n’a souvent pas pris position. Il a même suivi les demandes du patronat sur le front des aides au chômage, qui étaient accusés à tort d’empêcher un retour au plein emploi.

CP – Sur la question environnementale, les actes ne suivent pas les paroles. D’un côté Joe Biden bloque la construction du pipeline Keystone, rejoint les accords de Paris et débloque des crédits pour la voiture électrique, de l’autre il continue de délivrer des permis de forages et d’autoriser des pipelines à un rythme parfois supérieur à celui de Donald Trump. À la COP26, on ne peut pas dire que le leadership américain a été particulièrement visible ou efficace. Et sur les mouvements de grèves – on l’a vu en particulier chez Starbucks – ce sont d’abord les campagnes de Bernie Sanders qui ont permis cette mobilisation.

LVSL : Les intérêts financiers se sont mobilisés contre le plan social et climatique des démocrates – Build Back Better. Dans quelle mesure peut-on y voir une forme de corruption ?

CLB – Bien que ça soit parfaitement légal, le terme n’est pas usurpé. Ces choses se font ouvertement. On l’a vu pendant les négociations au Congrès : de nombreuses fuites d’emails ont révélé des conversations entre sénateurs et lobbyistes, au contenu particulièrement explicite sur les stratégies à suivre pour faire échouer le plan Biden – alors que ces mêmes lobbies appelaient plus ou moins clairement leurs sources de financement à inonder de cash leurs alliés démocrates au Sénat. Bien sûr, les organisations patronales et les dirigeants de Wall Street se sont battus corps et âme pour faire échouer le plan Biden. Et ce, pendant que des sénateurs comme Manchin et Sinema organisaient des levés de fonds auprès de ces mêmes lobbys en parallèle des négociations avec la Maison-Blanche. Les conflits d’intérêts sont encore plus manifestes qu’auparavant, mais en même temps, ils sont de plus en plus dénoncés dans les médias de masse, alors qu’il s’agissait davantage d’un non-dit jusqu’à présent.

CP – Sanders avait ouvert la voie à une alternative en finançant sa campagne uniquement à l’aide de dons citoyens plafonnés, et d’autres candidats lui ont emboité le pas. Idéalement, cette pratique pourrait se généraliser et des textes visant à encadrer les financements de campagne pourraient être voté au Congrès. L’un d’entre eux a été voté par la Chambre mais reste bloqué par l’aile conservatrice démocrate et le parti républicain au Sénat. Il faudrait donc que les élus qui bloquent soient remplacés, par exemple suite à des primaires, par des élus plus ouverts aux réformes. Après, on voit que le rapport de force commence à évoluer. En 2020, Biden et les démocrates ont levé davantage de fonds auprès des intérêts privés que les républicains, qui commencent à dépendre plus fortement des dons citoyens, certes en provenance de personnes relativement aisés. C’est aussi le cas pour certains élus démocrate. Alexandria Ocasio-Cortez a levé davantage de fonds que Kyrsten Sinema en 2021, alors qu’elle n’a recours qu’aux dons citoyens et que Sinema passe le plus clair de son temps dans des diners de levée de fonds en compagnie de lobbyistes ! Le bipartisme institutionnalisé provoque cette situation assez folle où il suffit de corrompre (légalement) par l’argent le parti sensé être progressiste.

LVSL – Pour terminer, en matière de politique extérieur, peut-on parler de rupture avec Trump, ou à l’inverse diriez-vous qu’il existe une forme de continuité Obama-Trump-Biden ?

CLB – Dans l’ensemble c’est d’avantage une continuité qu’une rupture, voire une surenchère lorsqu’il s’agit d’adopter une posture de confrontation avec la Chine. On assiste au même manque de considération pour les alliés européens, la crise des sous-marins nucléaires et le retrait d’Afghanistan l’a bien montré. Par ailleurs, ce retrait avait été initié par Trump, bien que ce dernier n’ait pas eu le courage politique de le mener à termes. Cuba, le Venezuela, la Syrie et l’Iran sont toujours ciblés par les mêmes sanctions économiques aux effets humanitaires désastreux. Au Moyen-Orient, Biden a une posture moins complaisante envers l’Arabie Saoudite, mais est tributaire des décisions de son prédécesseur sur l’Iran, dont les dirigeants ont été radicalisés par Trump et ne veulent plus revenir à la table des négociations. Le dossier Russe, enfin, est intéressant. Biden a souhaité apaiser les relations, il a accepté de renouveler le traité de non-prolifération des armes nucléaires et cesser les tentatives de blocage du gazoduc Nordstream 2, deux choses que Trump refusait de faire. Mais la crise ukrainienne a contraint Biden, malgré lui, à reprendre la confrontation. Le rapport avec la Russie est complexe et les revirements récents s’expliquent en grande partie par l’affaire du Russiagate, sur lequel nous revenons en détails dans le livre.

NDLR : lire sur LVSL l’article de Politicoboy « Russiagate : une théorie conspirationniste à la vie dure »

CP – Avec Biden, on a une forme de retour à une vision assez binaire du monde, avec d’un côté les bons et de l’autre les méchants. On l’a vu avec l’organisation du sommet pour la démocratie fin 2021 où seuls les régimes alliés, qui ne sont pas nécessairement des démocraties exemplaires, ont été invités. C’était une manière d’ostraciser la Chine et la Russie, avec une posture moralisatrice d’autant plus curieuse que l’on voit à quel point la démocratie américaine est elle-même en piteux état. Ce qui explique peut-être en partie l’échec de ce sommet, organisé par Zoom qui plus est. Pour le moment, Biden n’a pas proposé une vision géopolitique claire ni produit de discours marquant, comme avait pu le faire Obama avec son discours au Caire ou via son rôle dans la signature des accords de la COP21.