Peu de qualificatifs politiques sont aujourd’hui d’usage aussi courant et pourtant aussi clivants que celui de populiste. Ce terme est communément employé pour désigner les partis contestataires européens, non seulement dans le champ médiatique mais également dans divers travaux scientifiques. Pourtant, peut-on réellement parler de « partis populistes » ?

Dans les travaux scientifiques, l’usage du terme « populiste » vise à classifier l’offre partisane contemporaine contestant le bipartisme jusqu’alors dominant[1]. Le populisme est interprété par des politiques, des chercheurs ou des éditorialistes de premier plan comme une menace latente, renvoyant à une acceptation formelle des principes démocratiques pour mieux les subvertir – c’est à dire un style politique, symptôme d’une « maladie sénile » des démocraties. Ce style se fonderait sur l’émotion, jouant sur l’irrationalité des citoyens pour diviser artificiellement et cyniquement la société à son avantage, ce qui conduirait en retour à une simplification caricaturale du débat public.

Cette grande peur des démocrates est en réalité antérieure aux débats contemporains sur l’acceptation du populisme. Le juriste et politiste allemand Otto Kirchheimer développe dès 1966 la notion de « catch-all party », ou parti attrape-tout, qui dépasserait ainsi les intérêts particuliers des groupes sociaux. On retrouve dans ses œuvres une anxiété quant au délitement supposé des systèmes démocratiques occidentaux, délitement marqué par la disparition des oppositions constructives réduisant la politique à une simple gestion de l’appareil étatique. L’émergence du parti attrape-tout en serait un symptôme : celui-ci tenterait de construire une majorité électorale hétérogène en agrégeant les demandes de vastes parties du corps électoral.

« La compétition électorale pousse tout parti souhaitant remporter un scrutin majoritaire à élargir sa base électorale en s’appuyant sur des thèmes et des clivages mobilisateurs, donc transversaux. »

Ces réflexions nous renvoient au débat entourant la notion de populisme et doivent nous pousser à questionner l’utilité analytique de catégories trop englobantes. Puisque le modèle du parti attrape-tout devient assez large pour recouvrir la plupart des partis contemporains, malgré leurs différences idéologiques, organisationnelles ou sociologiques, est-il encore utile de recourir à cette catégorie ? Dans le champ partisan français, quel candidat à l’élection présidentielle de 2017 ne s’est pas présenté comme « antisystème » ? La compétition électorale pousse tout parti souhaitant remporter un scrutin majoritaire à élargir sa base électorale en s’appuyant sur des thèmes et des clivages mobilisateurs, donc transversaux. Cette cynique rationalité, qui avait hier constitué un plafond de verre indépassable pour des forces se revendiquant d’une population ou d’une classe sociale particulière, semble aujourd’hui admise par les partis émergents.

Étiqueter pour disqualifier la contestation

L’étiquette de populiste constitue pourtant toujours une accusation, un anathème disqualifiant, rejetant hors du champ de la représentation légitime des outsiders menaçants. Ces derniers semblent avoir pour seul point commun de contester l’hégémonie du personnel politique installé (l’establishment) ainsi que la tendance au bipartisme jusqu’ici dominante dans nombre de pays sud-européens. La délégitimation d’un personnel politique incapable de répondre aux aspirations montantes de différents secteurs de la société dans ces pays a effectivement ouvert une fenêtre d’opportunité pour divers outsiders. Ceux-ci disposent au départ de ressources extrêmement limitées, les poussant à privilégier la forme d’un mouvement en vue des échéances électorales stratégiques. Ces structures couplent une relative flexibilité organisationnelle à une importante concentration du pouvoir. La vie interne est alors marquée par la démocratie de l’action : l’autonomie maximale est privilégiée à chaque échelon, la direction comme la base entretenant un rapport vertical réduisant les lenteurs d’appareil et la formation de baronnies locales – mais limitant également drastiquement les leviers de contrôle des dirigeants par les adhérents. L’existence d’une personnalité charismatique incarnant le projet politique est due à la forte personnalisation des démocraties représentatives (poussée à son paroxysme dans le cas français), tout en renforçant en retour ce phénomène.

Si de tels acteurs politiques sont susceptibles d’être individuellement qualifiés par leurs adversaires de populistes, qu’ils se défendent de cette étiquette ou la revendiquent, la question de l’existence de partis populistes issus de la gauche radicale européenne reste posée. Questionner la valeur scientifique de cette catégorie partisane implique un bref retour aux origines sémantiques du populisme, tant ce terme a pu recouvrir des réalités diverses.

Métamorphoses historiques du populisme

Le terme français de populisme apparaît pour la première fois en 1912 dans La Russie moderne de Grégoire Alexinsky pour traduire l’idéologie des narodniki russes. Hormis les phénomènes plus anciens tels que le boulangisme du XIXème siècle, l’exemple le plus connu d’un populisme dans l’histoire française contemporaine reste sans doute le poujadisme, représentant l’archétype d’un populisme marqué à droite. Ce mouvement apparu en 1953 et disparu avec la quatrième République mobilise autour de la question fiscale petits commerçants, agriculteurs et artisans, en ciblant principalement les grandes entreprises et l’interventionnisme étatique : les « gros », les « profiteurs » et le « système ».

Les définitions du terme au cours du siècle suivant sont innombrables. Si l’on s’en réfère à l’ouvrage Twenty-First Century Populism de Daniele Albertazzi et Duncan McDonnell, il s’agirait d’une idéologie opposant « un peuple vertueux et homogène à un ensemble d’élites et autres groupes d’intérêts particuliers de la société, accusé de priver (ou tenter de priver) le peuple souverain de ses droits, de ses biens, de son identité, et de sa liberté d’expression »[2].

« Peu de politiciens s’identifient comme populistes. Ceux qui le font commencent généralement par redéfinir le terme d’une manière plus proche de l’usage populaire de démocratie que de populisme. »

Cette définition est intéressante à deux égards. Son caractère large met en lumière le flou sémantique entourant le terme, généralement employé de manière péjorative pour désigner un style politique sapant les principes démocratiques, voire les rejetant. D’autre part, cette définition fait référence à la notion de souveraineté – et plus largement à une opposition structurante entre un peuple souverain et des élites illégitimes, ou bien entre la démocratie et le populisme, l’interprétation du phénomène dépendant de la position des acteurs. Les affects touchant à ce débat sémantique doivent donc être neutralisés autant que possible pour pouvoir évaluer ce phénomène.

Le terme de populisme, tout comme ses traductions en anglais, italien ou espagnol, constitue dans son usage dominant une catégorie dépréciative regroupant divers mouvements et partis tentant de remettre en cause les rapports de force existants au sein d’un champ partisan, en appelant pour cela à la légitimité populaire. Nous retrouvons bien sûr cette dimension péjorative dans le terme démagogue, dont populiste est souvent le synonyme malheureux. Il s’agit pour des acteurs occupant le centre du champ politique (en termes de légitimité) de délégitimer leurs adversaires en leur accolant l’épithète de populistes. Comme le rappelle Cas Mudde, « il n’y a virtuellement aucun politicien qui n’ait été qualifié de populiste à un moment ou à un autre. […] Peu de politiciens s’identifient comme populistes. Ceux qui le font commencent généralement par redéfinir le terme d’une manière plus proche de l’usage populaire de démocratie que de populisme. »

Nous appellerons donc ici populistes des acteurs construisant une stratégie d’accession au pouvoir en mobilisant le peuple – peuple construit comme sujet politique, opposé à une partie minoritaire de la population occupant une position dominante illégitime. Il s’agit donc d’opérer une distinction entre le « nous » et le « eux » en articulant divers clivages sociaux. Cette stratégie est interprétée par divers leaders charismatiques pouvant appeler à la mobilisation des électeurs pour régénérer la politique. Le populisme peut donc être conçu comme une stratégie ou, a minima, un style, une dynamique politique prenant corps durant une séquence particulière appelée moment populiste.

Le « retournement du stigmate » : quand la gauche radicale se réapproprie le populisme

Si l’on pense aux partis de gauche radicale contemporains et situés en Europe, il est frappant de constater que la plupart, sinon tous, ont pu être qualifiés de partis populistes. Cette catégorie, originellement employée pour désigner des forces situées à la droite radicale ou à l’extrême droite de l’échiquier, voit aujourd’hui son usage être étendu à des partis bien différents. La rhétorique consistant à amalgamer les positions extérieures au consensus dominant et remettant en cause la tendance au bipartisme – la fameuse théorie du « fer à cheval » – est bien connue. Il est alors utile de s’intéresser à l’émergence de forces partisanes adoptant une stratégie populiste tout en étant situées à gauche, et de questionner en retour la validité d’un tel modèle globalisant, celui du « parti populiste ».

“L’adoption d’éléments issus des penseurs du « populisme de gauche » a conduit en retour à un vif rejet de ces forces par les acteurs traditionnels de la gauche socialiste ou marxiste, considérant le populisme comme chauvin et interclassiste.”

La majorité des travaux scientifiques récents traitant de ces partis évite d’en proposer une typologie comme de les ranger dans l’une des nombreuses catégories partisanes préexistantes. Il est vrai que la nouveauté de tels « objets politiques non identifiés » et leur rapide évolution rend l’évaluation de leurs caractéristiques difficile. Nombre d’auteurs s’y intéressant admettent qu’ils relèvent idéologiquement de la gauche radicale, mais ils sont surtout décrits comme des « partis populistes ». La radicalité de gauche associée au spectre du populisme constitue un sujet récurrent dans le champ médiatique européen. Sans que les analyses et comparaisons proposées ne soient solidement étayées, ce discours finit par imposer l’usage de ces catégories qui deviennent autant de termes de référence cadrant le débat autour des alternatives politiques émergentes.

Cependant, si la gauche radicale peut constituer un repère pour situer ces partis dans le champ des idées politiques, ce critère est insuffisant pour prétendre les classer et donc les comprendre. En effet, leur fondation récente, leurs transformations ainsi que l’existence de courants concurrents s’exprimant en leur sein invitent à rejeter toute prétention à l’homogénéité.

S’agit-il pour autant de « partis populistes » ? On sait que les droites européennes entretiennent un rapport complexe au populisme ; à gauche, la revendication de ce terme constitue cependant une innovation historique. Le terme de rupture serait plus exact tant l’adoption d’éléments issus des penseurs du « populisme de gauche » a conduit en retour à un vif rejet de ces forces par les acteurs traditionnels de la gauche socialiste ou marxiste, considérant le populisme comme chauvin et interclassiste.

Ces réticences ont cependant été dépassées en raison de la nécessaire recherche d’appuis internationaux susceptibles de rompre l’isolement menaçant les partis émergents contestant les politiques d’austérité européennes. Cette nécessité contribue à une rapide transnationalisation des théories, des méthodes et des modes d’organisation, comme en témoigne l’histoire récente de Syriza – parti représentant le « navire amiral » de la gauche radicale européenne à partir du début des années 2010.

Syriza : de l’opposition radicale à l’exercice du pouvoir

À l’origine, Syriza est une coalition électorale d’organisations de gauche et d’extrême gauche aux origines diverses : eurocommunisme, trotskisme, mouvements citoyens… Lancée en 2004 avec des résultats inégaux, Syriza se transforme en parti à part entière en 2012, un an après le grand mouvement d’occupation des places grecques traduisant la profonde colère de la population durement touchée par la crise économique. Ce mouvement inspiré de l’exemple espagnol du 15-M pousse la gauche radicale grecque à se repenser. Le fait qu’elle parvienne à structurer des forces hétérogènes, alors qu’en France le Front de Gauche ne parvient pas à dépasser l’addition de forces partisanes aux stratégies divergentes, témoigne de la prise en compte des enjeux du moment.

Cependant, le rapide développement électoral de Syriza entraîne, à partir de 2012, une évolution structurelle majeure. La politologue Lamprini Rori l’analyse en ces termes : « Parti à vocation majoritaire depuis juin 2012, Syriza a été incontestablement le grand bénéficiaire de la crise financière. […]. La marche de Syriza vers le pouvoir a été ponctuée de mutations organisationnelles conformes aux exigences institutionnelles : lors du congrès de juillet 2013, Syriza devint un parti unifié avec Alexis Tsipras comme président. »

La conquête puis l’exercice du pouvoir à partir de 2015 a pour conséquence de transformer l’équilibre des forces internes au parti. D’une coalition de forces disparates, Syriza se transforme en parti fortement centralisé, regroupé autour de l’équipe dirigeante. Celle-ci est constituée des membres du gouvernement et des députés et est dirigée par Alexis Tsipras, figure charismatique du parti. Le départ de nombreux cadres suite au référendum de 2015 couplé à la professionnalisation de l’activité des membres permanents, tournée vers l’action parlementaire, participent de cette dynamique réduisant l’appareil du parti et concentrant le pouvoir.

Syriza n’est donc jamais devenu un grand parti de masse. Les conséquences de l’installation au gouvernement et des choix opérés alors le placent sur une trajectoire imprévue. Ces phénomènes sont attentivement étudiés par les partenaires européens de la gauche grecque et en premier lieu par Podemos, parti connaissant alors une rapide progression dans les urnes, ce qui ne l’empêche toutefois pas de reproduire certains travers du parti grec. La politologue Héloïse Nez souligne ainsi : « L’ambiguïté d’un mouvement politique qui s’inscrit dans la lignée d’un mouvement social prétendant mettre la politique à la portée de tous les citoyens, mais qui tend à reproduire, dans son organisation interne comme dans certains de ses discours (surtout à l’échelle nationale), le schéma traditionnel selon lequel la politique serait avant tout une affaire d’experts ».

La France Insoumise quant à elle s’inscrit dans l’héritage de Podemos, tentant d’importer de ce côté des Pyrénées certaines de ses recettes gagnantes. Elle ambitionne de devenir une machine de guerre électorale rompant avec les impasses des gauches françaises, tirant les leçons tant de l’échec du Front de gauche que des succès des nouvelles forces contestataires européennes. Celles-ci poussent les insoumis à structurer leur projet autour d’une direction charismatique rassemblée derrière Jean-Luc Mélenchon et s’appuyant sur un grand nombre d’adhérents pouvant inscrire leur militantisme dans divers groupes d’appui locaux[3].

Quelles leçons pour les nouveaux partis contestataires ?

Le modèle choisi est marqué par de fortes ambiguïtés. L’horizontalité et la démocratie directe sont promues, mais la bonne marche de la structure partisane se fonde sur une démocratie de l’action laissant de facto une grande liberté à la direction. À Podemos, une série de dispositifs innovants agissent comme autant de « concessions procédurales » et permettent de compenser la dépossession ressentie par les militants[4]. Malgré tout, l’important turn-over de la base confirme la difficulté qu’ont ces forces à fidéliser tant la clientèle électorale que la base active, c’est-à-dire les personnes cherchant à s’engager dans le mouvement. Ainsi, si Podemos revendique 433 132 membres inscrits après trois années d’existence, seule une infime minorité milite activement : un cadre barcelonais les estime à 30 000 à la fin de l’année 2016.

“Les ressources disponibles étant très réduites, les outsiders souhaitant participer activement au jeu électoral doivent activer leurs réseaux et innover sur le plan de la communication pour faire émerger puis populariser une alternative politique.”

L’adoption d’une forme « mouvementiste » constitue effectivement un trait distinctif des nouvelles formations politiques, bien qu’il doive être relativisé. Il s’agit toujours de partis au sens wébérien, centrés sur la conquête électorale du pouvoir. Leur structure comme leur représentation se calquent sur celles des mouvements sociaux, dans la continuité desquels ils se placent. L’adhésion n’implique plus la socialisation politique. Adhérer à Podemos ou à La France insoumise constitue un acte aussi peu engageant que la signature d’une pétition humanitaire. Il s’agit alors d’un geste de soutien témoignant d’une adhésion « post-it », pour reprendre les termes du sociologue Jacques Ion. Cette structuration dans laquelle une petite équipe dirigeante réunie autour d’une figure charismatique concentre les attributions et entretient un lien direct avec une masse d’adhérents peu structurés et faiblement idéologisés ne se résume pas à la gauche radicale, tant elle peut s’appliquer au Mouvement 5 étoiles italien (M5S) ou à La République en marche.

S’agit-il cependant d’un choix conscient ou d’une nécessité, dictée par les ressources disponibles ? Ces dernières sont effectivement très réduites : les outsiders souhaitant participer activement au jeu électoral doivent activer leurs réseaux et innover sur le plan de la communication pour faire émerger puis populariser une alternative politique[5]. Leurs moyens financiers et humains limités (faute notamment de représentation électorale préalable – les élus participant largement au financement des formations politiques) ne leur permettent pas de déployer un appareil national de permanents et de cadres locaux. De plus, même après plusieurs années d’existence, leur stabilité financière n’est pas facilement assurée. Alors que les dons et cotisations constituent des apports minoritaires, les ressources liées aux postes d’élus sont importantes mais extrêmement fluctuantes, sensibles aux reculs dans les urnes.

Occuper le centre, s’inscrire dans un moment favorable

Participer aux élections ne constitue donc pas une simple « tactique tribunitienne » contestataire. Il s’agit d’une nécessité vitale inscrite au cœur de la stratégie de ces partis, orientée vers la conquête rapide du pouvoir institutionnel permettant l’acquisition de ressources et leur concentration autour de l’activité parlementaire. Notons que les différents modes de scrutin en vigueur semblent peu déterminants dans la structuration de ces partis. Bien que les coalitions de gouvernement se construisent différemment selon la part de représentation proportionnelle existante, le mode de scrutin semble avoir plus d’impact sur les tactiques électorales à court terme que sur la stratégie de long cours. Podemos est ainsi plus proche de la France insoumise, se développant dans un pays où l’élection reine procède d’un scrutin majoritaire à deux tours, que de Syriza, quand bien même la Grèce et l’Espagne partagent un mode de scrutin proportionnel laissant plus d’espace aux acteurs électoraux minoritaires[6].

La stratégie réunissant ces partis est bien celle du « populisme de gauche » visant à construire et représenter le peuple (et non une communauté ou une classe sociale) en tant que sujet politique. Contre l’hégémonie des dominants, ces partis proposent la construction d’une contre-hégémonie en structurant le débat public autour de nouveaux clivages, le principal opposant le haut et le bas de la société[7]. Pour réellement devenir opérante, cette stratégie doit cependant s’inscrire dans un moment populiste, c’est-à-dire une fenêtre d’opportunité favorable, une séquence politique durant laquelle le gouvernement est fragilisé et les représentants du pouvoir institutionnel particulièrement délégitimés.

L’exemple le plus frappant et le plus récent d’un tel moment en France est la crise des Gilets jaunes qui a débuté en novembre 2018. Elle apparaît comme une conséquence de la désaffection populaire vis-à-vis des corps intermédiaires ainsi que de la recomposition du champ partisan français amorcée lors de l’élection présidentielle de 2017 et balayant le bipartisme traditionnel. Dans le cas espagnol, le mouvement du 15-M, massivement soutenu par l’opinion publique, a eu un rôle similaire – malgré des caractéristiques très différentes tant en termes de répertoire d’action mobilisé que de composition sociale. Dans les deux cas, comme dans le mouvement des places grecques, les médias, partis et syndicats traditionnels sont rejetés et les demandes s’articulent autour des notions transversales de démocratie, de justice sociale, de renouvellement du personnel politique et de souveraineté.

L’efficience d’une telle stratégie populiste dépend donc largement de la capacité des acteurs l’incarnant à comprendre l’évolution de la situation politique et à s’insérer dans ce moment populiste favorable au passage d’une contestation de rue à une dynamique électorale contestataire. Une grande flexibilité tactique est requise pour maximiser les gains électoraux futurs[8]. Cette nécessité favorise en retour le choix d’une organisation rationalisée, verticale et centralisée.

Quelle organisation pour quelle stratégie ?

Ainsi, la stratégie populiste de gauche propose une rupture nette avec les expériences passées, tant de la gauche libérale que de l’extrême gauche marginale. Sur le plan symbolique, cette rupture se traduit par l’emploi de signifiants flottants – des symboles non-idéologisés en dispute, tels que le drapeau national, le cercle de Podemos, la lettre grecque phi des insoumis ou encore des couleurs neutres – pouvant être investis d’un sens politique par le parti et articulés par le leader charismatique.

“Les force partisanes émergentes décident au contraire de développer un cadre de pensée et de mobilisation plus transversal, visant à agglomérer les demandes frustrées des exclus au sens large pour régénérer la démocratie.”

Les principaux penseurs du « populisme de gauche », Ernesto Laclau et surtout Chantal Mouffe, considèrent que la lutte des classes ne constitue plus, à elle seule, un paradigme permettant de transformer la société. L’époque serait celle de la multiplicité des luttes (sociales, environnementales, féministes, antiracistes, etc.) et leur stratégie consiste à les articuler autour d’un projet d’approfondissement de la démocratie – sa radicalisation – marquée par le pluralisme agonistique : c’est-à-dire l’opposition constructive entre deux adversaires politiques opposés acceptant un cadre institutionnel commun[9]. Selon Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, « toute politique démocratique radicale doit éviter les deux extrêmes que sont le mythe totalitaire de la cité idéale, et le pragmatisme positiviste des réformistes sans projet ». Relevons l’ironie d’une telle valorisation du conflit et de la mise en avant de l’opposition constructive de vues divergentes, autrement dit de l’agonisme permettant « d’approfondir la démocratie », à rebours des accusations formulées à partir des travaux d’Otto Kirchheimer et s’inquiétant de la disparition des clivages en politique.

La conquête du pouvoir s’opère par les urnes, en investissant le cadre institutionnel existant par la formation d’une majorité sociale capable de porter un projet de transformation au pouvoir. Cette définition implique d’abandonner la rigidité idéologique des partis issus du mouvement ouvrier. Celle-ci postulait que le parti assumait d’être minoritaire sur le temps long, comme le PCF français et d’autres partis dits antisystèmes remplissant théoriquement la fonction tribunitienne de représentation d’un secteur spécifique de la population. Les force partisanes émergentes décident au contraire de développer un cadre de pensée et de mobilisation plus transversal, visant à agglomérer les demandes frustrées des exclus au sens large pour régénérer la démocratie.

Déployer une telle stratégie implique un certain nombre de prérequis organisationnels. Si le modèle du « parti de masse », au sens où l’entend le juriste et politologue Maurice Duverger, apparaît aujourd’hui dépassé, les forces partisanes émergentes doivent pourtant trouver un équilibre entre la mobilisation massive des adhérents et l’efficacité électorale maximale. À ce titre, Syriza (à partir de 2012) puis, par la suite, Podemos et La France insoumise, se caractérisent par une direction charismatique et technique s’appuyant sur un paradigme divergeant de la lutte des classes pour rassembler le socle électoral susceptible de les porter au pouvoir. Comme dans le cas exemplaire du M5S italien, la construction de ces partis est bien sûr déterminée par de fortes contraintes initiales, en particulier par la faiblesse des ressources disponibles mentionnée précédemment. Celles à disposition – réseaux antérieurs, compétences techniques de l’équipe dirigeante, capital symbolique propre au leader et à certaines figures publiques de second plan – sont donc rationalisées et concentrées dans les mains de la direction. Celle-ci est également dépositaire de la « marque » du parti, donnant son aval aux groupes locaux comme aux candidats souhaitant employer son nom et son logo. La construction de la structure est quant à elle marquée par une dynamique verticale, top down, s’éloignant du discours mouvementiste prônant une construction « par le bas » et un mode de fonctionnement horizontal.

Le flou volontaire entourant les attributions des responsables durant la phase de structuration du parti ou les limites des dispositifs de démocratie directe mis en place ne doivent pas pousser à minorer l’importance et la complexité de la structuration interne. Ces partis ont pour ambition d’incarner un modèle exemplaire, marqué par l’horizontalité et la transparence. Cela constitue une caractéristique saillante poussant à multiplier les mécanismes de votation et les espaces de discussion, dans une recherche continuelle d’exemplarité et d’innovation.

De la contestation artisanale à la politique professionnelle

La professionnalisation croissante de la direction lui permet de centraliser la quasi-totalité des compétences liées à la mise en place de la ligne politique et légitime ces attributions. Cette équipe est également en charge, au jour le jour, de la conception et de l’interprétation d’un ensemble de symboles et de concepts politiques. Les évolutions de la situation politique nécessitent des ajustements permanents effectués par des techniciens-conseillers œuvrant en coulisse pour préparer le terrain aux figures médiatiquement exposées. Ainsi, la construction du discours de ces partis, de même que ses inflexions stratégiques dans le cadre de la course au pouvoir, résultent du travail collectif de l’équipe dirigeante et non du génie d’un leader prométhéen, pas plus que d’une élaboration collective par les adhérents anonymes participant aux votations. De tels partis se différencient alors du « parti attrape-tout » d’Otto Kirchheimer, concept qui s’appliquerait plus justement au M5S italien[10].

Une double dynamique anime donc ces nouveaux venus. D’une part, les frontières du militantisme se trouvent atténuées pour valoriser la fluidité et la spontanéité de l’engagement, répondant ainsi à une demande croissante d’horizontalité. D’autre part, l’efficacité électorale de l’entreprise partisane est maximisée grâce à la verticalité de la structure qui permet de centraliser la prise de décision.

Les difficultés rencontrées par Syriza dès lors qu’il accède au pouvoir illustrent la fragilité inhérente à un tel modèle partisan. À la suite du référendum grec du 5 juillet 2015, la négociation (qui fut un échec) sur les mesures d’austérité imposées par la Troïka affaiblit fortement le prestige personnel d’Alexis Tsipras. En allant contre les croyances et les normes portées jusqu’ici par le parti, la dimension charismatique du leadership est affectée, entraînant un contrecoup difficile à surmonter – puisqu’il semble compliqué de remplacer Alexis Tsipras. Les dissensions au sein de la direction de Podemos, culminant avec le départ d’Iñigo Errejon en janvier 2019, ou encore les tensions qui ont pu apparaître au sein de La France Insoumise, constituent un autre exemple des fragilités associées à la personnalisation du projet politique. La sauvegarde de l’authenticité du leader et l’organisation éventuelle de sa succession restent donc des défis importants.

Des objets politiques non-identifiés ?

Au regard de leurs caractéristiques communes, l’émergence de tels partis questionne les catégories partisanes existantes jusqu’alors. Ni authentiques mouvements, ni partis de masse achevés, ni réellement partis « attrape-tout », ces promoteurs d’un renouveau de la politique contestataire témoignent de la vitalité des aspirations au changement de cap en Europe. Leur simple existence s’inscrit dans un cadre temporel bien spécifique et pousse leurs concurrents à réévaluer leur propre rapport au politique.

Nous avons choisi de restreindre ce panorama aux acteurs rattachés à la gauche radicale, rompant avec les références traditionnelles de la gauche socialiste ou communiste au profit d’une stratégie dite populiste de gauche. Pourtant, cette stratégie contre-hégémonique d’outsiders n’est pas propre à un courant politique particulier. Si le concept de parti populiste est aussi utilisé pour désigner des partis tels que le Rassemblement national (dont le dirigeant historique, Jean-Marie Le Pen, provient du poujadisme), il faut alors questionner sa scientificité, c’est-à-dire se demander s’il s’agit d’une réalité objective et non seulement d’une étiquette revendiquée. Le qualificatif de populiste semble opérant lorsqu’il est directement revendiqué par les acteurs, désignant alors la stratégie accompagnant un projet contre-hégémonique, et non lorsqu’il est utilisé comme catégorie analytique permettant de nommer ces nouvelles formes partisanes.

Partant de là, l’étiquette de « parti populiste » ne peut être une catégorie analytique susceptible de décrire un phénomène contemporain. Le parti populiste reste un concept creux, d’usage politique ou médiatique courant mais sans valeur explicative probante pour décrire l’offre politique contemporaine. Ernesto Laclau, Chantal Mouffe et les personnes adhérant à leurs conceptions défendent la nécessité d’une stratégie populiste tenant compte du contexte socio-économique, de la démonétisation des étiquettes et symboles des gauches européennes traditionnelles, conduisant ces dernières dans une impasse, comme des succès des gauches latino-américaines au XXème et XXIeme siècle. Leur populisme est une stratégie visant à « construire le peuple », soit une majorité sociale et électorale, autour de thématiques transversales et d’attributs positifs constituant cette identité populaire : l’honnêteté, la modestie, le goût du travail, le courage etc.

Ainsi, l’étiquette de populiste devient pour Sandra Laugier et Albert Ogien « une qualification qui appartient exclusivement à la langue des professionnels de la politique […]. Elle y remplit très généralement une fonction d’accusation, de disqualification ou d’insulte permettant de stigmatiser une manière inacceptable de pratiquer l’activité politique. […] Bien sûr, rien d’interdit à celui qui est affublé de l’étiquette de « populiste » de retourner le stigmate à son avantage, en revendiquant fièrement le qualificatif dont les accusateurs pensent qu’il discrédite celui qui en est frappé ». Cet usage d’un mot si communément employé comme anathème permet d’inverser l’accusation pour neutraliser les critiques et de rendre positif la référence au peuple, impliquant une rupture nette avec une vision dominante et technocratique de la politique : « Vous nous accusez d’être populistes, nous sommes effectivement avec le peuple ».

Dans cette perspective, tenter de distinguer artificiellement un populisme de gauche « inclusif » d’un populisme de droite « exclusif » semble peu pertinent : il n’est pas question d’une objectivation savante des idées politiques, mais de stratégies discursives cherchant à délégitimer un adversaire en le reléguant hors du champ légitime, ou bien à occuper un espace politique en se présentant comme le représentant des préoccupations populaires, opposé à l’establishment, aux élites.

“L’usage du terme en dit peu sur la réalité d’une menace latente mais beaucoup sur les préconceptions de ceux qui l’emploient comme un anathème quant aux formes légitimes de la politique dans les démocraties parlementaires représentatives.”

Aujourd’hui, ces stratégies deviennent elles-mêmes transversales. Des acteurs politiques installés, des insiders, s’en saisissent progressivement pour renforcer leur propre position tout en neutralisant leurs adversaires. L’étude de La République en marche révèle d’importantes et surprenantes similarités structurelles avec les partis contestataires émergents. Comme le note Rémi Lefebvre, « [La République en marche et la France insoumise] cherchent à concilier horizontalité participative et efficacité décisionnelle loin des formes traditionnelles de la démocratie partisane ». Emmanuel Macron, pourfendeur du populisme durant la campagne présidentielle, n’a-t-il pas affirmé lui-même devant un parterre de maires : « nous sommes de vrais populistes, nous sommes avec le peuple, tous les jours » ?

Les emplois concurrents du terme de populiste révèlent ainsi un ensemble de luttes au sein du champ politique. Le populisme ne peut nullement être résumé à un type de parti, pas plus qu’à une position idéologique. Il s’agit aujourd’hui d’une stratégie employée par un nombre croissant d’acteurs politiques et non pas d’une catégorie partisane. L’usage du terme en dit peu sur la réalité d’une menace latente mais beaucoup sur les préconceptions de ceux qui l’emploient comme un anathème quant aux formes légitimes de la politique dans les démocraties parlementaires représentatives.

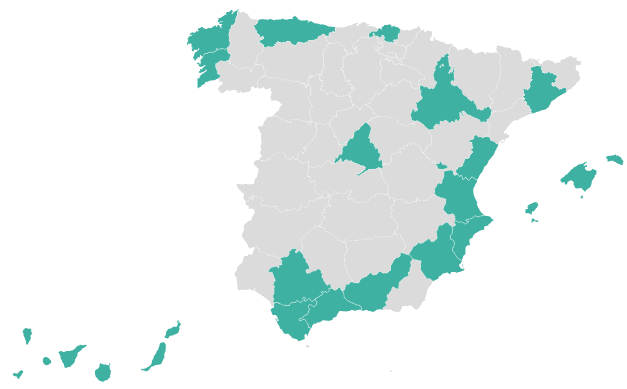

[1] Dans les cas français, espagnol et grec, les partis socialistes tendent à se repositionner à gauche une fois revenus dans l’opposition. Les reculs électoraux majeurs du Pasok jusqu’en 2015 puis du PS en 2017 pourraient cependant leur porter un coup fatal hypothéquant leur capacité à gouverner seuls. Quant au PSOE, son ancrage militant dans des régions telles que l’Andalousie constitue une force lui permettant de résister aux périodes de reflux en se réorientant sur des enjeux locaux.

[2] Cas Mudde considère que le populisme est une thin ideology (idéologie mince) se résumant à une opposition sociale manichéenne entre une élite corrompue et un peuple pur et faisant appel à la « volonté générale » du second contre la première. Les formes contemporaines de populisme évoquées ici amènent plutôt à parler d’une stratégie désidéologisée.

[3] Contrairement aux partis de masse traditionnels, la formation de nouvelles élites à partir des masses populaires n’est pas systématisée dans les nouvelles structures : la formation des cadres, typique des premiers, est remplacée par la cooptation d’un personnel politique déjà professionnalisé, doté d’une expertise sectorielle ou d’une expérience militante antérieure et pouvant être réinvestie.

[4] Le rapport de légitimation et de contrôle entre la base et la direction passe par une série de dispositifs, certains novateurs comme les mécanismes numériques de participation et de vote, d’autres plus classiques – tels des primaires semi-ouvertes et des rencontres plénières sur le modèle des congrès de parti. Ces derniers peuvent être complétés par divers outils plus expérimentaux renforçant le rôle clé de la direction, comme le tirage au sort des adhérents assistant aux conventions de La France insoumise.

[5] En termes bourdieusiens, le capital social (réseaux d’interconnaissances dans le champ politique comme médiatique) et symbolique (en l’occurence, charisme personnel) sont les ressources les plus importantes à disposition.

[6] Podemos et Syriza envisagent différemment la question des alliances nécessaires à la constitution d’un gouvernement, faute de majorité absolue. Syriza réalise une coalition anti-mémorandum avec la droite souverainiste de l’ANEL dès le 25 janvier 2015. Podemos hésite entre rallier le PSOE et obtenir des ministères régaliens ou renforcer ses liens avec la Gauche unie (c’est cette seconde option qui est d’abord privilégiée dans le cadre de la coalition Unidos Podemos à partir de mai 2016, sans succès, avant la composition d’un gouvernement Podemos-PSOE à la suite des élections anticipées de novembre 2019).

[7] Les thématiques mobilisées sont cependant transversales sans être nécessairement consensuelles. Pensons à la réhabilitation de figures républicaines dans les discours de Podemos, à la revendication d’une sixième République par La France insoumise ou à la défense du mariage pour personnes du même sexe par Syriza dans une Grèce encore marquée par les valeurs orthodoxes traditionnelles. De tels marqueurs renforcent d’ailleurs le positionnement de ces partis dans le champ de la gauche radicale.

[8] À ce titre, il apparaît que La France insoumise a été la grande perdante du mouvement des Gilets jaunes : apparaissant comme un parti parmi les autres et recentrant son discours sur la gauche urbaine lors des élections européennes, elle n’est pas parvenue à incarner les aspirations d’un mouvement pourtant en phase avec ses principales lignes programmatiques. Pire, les scrutins suivants confirment la débâcle électorale des insoumis.

[9] L’agonisme diffère de l’antagonisme qui correspond à l’affrontement de deux ennemis, dont l’objectif est de détruire l’autre.

[10] Quoique faisant l’objet de vives critiques, le M5S italien de l’ex-humoriste Beppe Grillo constitue une figure quasiment idéale-typique du renouveau partisan à l’œuvre en Europe. Sa structure minimale et personnifiée à l’extrême, l’adoubement de ses représentants, ses outils de démocratie numérique, son système d’adhésion et de participation comme sa flexibilité tactique en font un précurseur sur bien des plans. Cependant, les grands axes de son contenu programmatique, de même que sa composition sociologique le distinguent nettement des autres partis évoqués dans cet article.