Francesco Callegaro est philosophe. Originaire d’Italie, il s’est formé en France où il a soutenu une thèse sur l’autonomie sous la direction de Vincent Descombes. Il a ensuite rejoint le LIER-FYT, laboratoire de l’EHESS qui cherche à relancer l’ambition de la sociologie, par un croisement fécond avec la philosophie et l’histoire, la linguistique et le droit. Il a participé à ce travail collectif en publiant La science politique des modernes. Durkheim, la sociologie et le projet d’autonomie[1], puis en dirigeant le numéro de la revue Incidence Le sens du socialisme[2]. Depuis 2016, il a quitté la France pour l’Argentine. Il enseigne philosophie, sociologie et histoire conceptuelle à l’Universidad Nacional de San Martin (UNSAM), Buenos Aires. Milo Lévy-Bruhl est doctorant en philosophie politique à l’EHESS. Sa recherche porte sur le socialisme français et la question juive. En croisant philosophie, sociologie et psychanalyse, ils confrontent dans cet échange en deux parties le populisme de Chantal Mouffe et Laclau au socialisme qu’ils repensent à nouveaux frais et à la situation politique actuelle en Argentine et en Europe. Première partie. Entretien en collaboration avec Hémisphère gauche.

Milo Lévy-Bruhl – J’aimerais profiter de votre travail philosophique et de vos pérégrinations en Europe et hors d’Europe pour échanger avec vous sur les relations entre populisme et socialisme. En France, le socialisme n’évoque plus grand-chose d’autre que le Parti Socialiste, lequel traverse une crise sans précédent. Dans cette situation, le livre que Chantal Mouffe a fait paraître récemment, Pour un populisme de gauche[3], a connu un certain retentissement. On y a vu la possibilité de relancer les forces de gauche, en formant une nouvelle contre-hégémonie, comme si son populisme de gauche devait prendre la relève du socialisme. Avant de vous demander comment vous recevez cette proposition, j’aimerais savoir comment vous définiriez le populisme.

Francesco Callegaro – Il faut en effet préciser les termes de notre discussion. Aujourd’hui, le « populisme » est avant tout un spectre agité par les médias. On ne peut pas s’en tenir à cet usage, car il est aussi flou que fuyant, bien que très répandu. C’est un concept polémique qui vise à disqualifier par avance toute alternative à ce qu’on appelle « démocratie ». Sa signification tend dès lors à se diluer à mesure qu’on s’en sert davantage pour embrasser un éventail toujours plus vaste de phénomènes. Laclau aurait été étonné de découvrir que le populisme est devenu à son tour un signifiant flottant et presque vide. On se reporte donc aux théoriciens qui en défendent le bien-fondé, dans l’espoir de rencontrer quelque chose qui ressemblerait sinon à une définition, du moins à une élucidation, car on a bien besoin de comprendre ce qui nous arrive. Et l’on est assez déçu.

MLB – Pourquoi ?

F.C. – Si l’on se réfère au livre de Chantal Mouffe que vous venez de citer, c’est assez frappant : elle y inaugure sa réflexion en disant qu’elle n’a aucune intention de nous dévoiler la « nature véritable » du populisme. On reste forcément déçu en face d’une telle démission. Chantal Mouffe n’a pas tort de considérer que le débat académique est souvent stérile. Mais au lieu de chercher à élever la hauteur de la discussion, elle se borne à assumer d’entrée sa position partisane : on ne saura pas ce qu’est le populisme, seulement ce qu’il convient d’entendre par ce terme dans le cadre d’une intervention politique ajustée à la conjoncture présente. Je ne vois pas les raisons d’une telle limitation stratégique de l’activité théorique. C’est même l’engagement politique qui nous demande de nous élever au plus haut sur l’échelle du savoir, surtout en période de crise, jusqu’à toucher des questions d’ordre philosophique et sociologique. On en mesure les effets, d’ailleurs, sur le plan stratégique lui-même, car sans une prise de distance, on n’arrive même pas à ajuster notre action à la situation. L’enfermement dans la conjoncture empêche de la penser et par conséquent d’y répondre.

« Le populisme de Chantal Mouffe est une sorte de radicalisme du centre. »

MLB – Chantal Mouffe renvoie aux travaux de Laclau pour définir ce qu’elle entend par « populisme » et dissiper ainsi tout malentendu. Elle ne semble pas renoncer à la théorie…

F.C. – Oui, c’est vrai, mais il faut bien voir à quoi elle souscrit et ce qu’elle nous demande d’accepter. Pour échapper au sens péjoratif imposé par les médias, elle fait du même coup abstraction tant du langage commun que de l’histoire qu’il contient. Au lieu de perturber le sens médiatique, en revenant sur ce que « populisme » a signifié dans le passé, ce qui aurait pu la conduire à découvrir qu’il a toujours été de gauche, qu’il a même été le socialisme de la périphérie, comme l’a montré encore récemment l’historien Claudio Ingerflom, elle s’installe d’emblée sur le plan de ce discours dominant dans les Universités de langue anglaise mais désormais partout ailleurs aussi qu’on appelle la « théorie politique ». L’indépendance d’esprit qu’elle manifeste et revendique de ce fait, en se proposant de fixer à elle seule sinon l’essence du moins le sens du « populisme », cache dès lors une profonde soumission aux dogmes de la pensée libérale. Son populisme a beau être le produit d’une opération théorique fort singulière, il n’est pas moins dérivé d’un concept de peuple qui, lui, procède de la doxa libérale, reprise et répandue y compris dans ces médias dont elle voudrait pourtant se distancier. C’est ce qui la condamne à une perspective politique qui a tout l’air d’être une sorte de radicalisme du centre.

MLB – C’est-à-dire ?

F.C. – Je veux dire que son populisme de gauche, alors qu’il vise à relancer les chances de la « démocratie radicale », reste coincé à l’intérieur des prémisses du libéralisme. Il y a des penseurs qui produisent une critique radicale du libéralisme en ce sens qu’ils vont jusqu’à en secouer les fondements. Parmi ces fondements, il y a bien sûr la « critique » elle-même, fait libéral s’il en est. Mettre en œuvre une critique radicale suppose donc de se prédisposer à une critique de la critique, à une méta-critique. Vincent Descombes en a surpris plus d’un en avançant cette définition de la « critique radicale ».[4]S’ils n’y prennent pas garde, les intellectuels de gauche risquent d’entretenir une affinité élective avec le libéralisme, du fait même de la tâche qu’ils s’assignent. Les « radical thinkers », comme on les appelle aux Etats-Unis, estiment mettre en question le libéralisme, alors que bien souvent ils ne font qu’en radicaliser les axiomes, contenus dans leur posture même.

MLB – Ce serait le cas de Chantal Mouffe ?

F.C. – Prenons en considération son concept de peuple. Il reste asservi aux prémisses de l’hégémonie libérale du moins pour autant qu’elle ne cesse d’envisager le peuple lui-même comme le produit d’une « construction » procédant d’une multitude d’individus. Certes, elle ne s’en tient pas aux procédures juridiques, elle prend en considération aussi les stratégies discursives qui permettent de construire ce collectif. Mais ce supplément rhétorique ne saurait donner une substance au sujet aussi évanescent qu’impuissant qu’est destiné à être le peuple, dès lors qu’on raisonne à partir des présupposés du libéralisme, en particulier lorsqu’on a accepté d’entrée le dispositif de la représentation.

MLB – La représentation est pourtant perçue comme le ressort de la démocratie, le fondement même du pouvoir du peuple.

F.C. – Il faut voir le paradoxe qui en découle. Comme l’ont montré les travaux de Giuseppe Duso, la modernité libérale a pris son essor à partir du moment où Thomas Hobbes a réduit en poussière l’idée d’un peuple réel, sujet actif de la politique et porteur d’un droit de résistance au gouvernement, l’émiettant en une multitude d’individus d’autant plus libres qu’ils sont tous également soumis au pouvoir irrésistible car souverain résultant de l’union artificielle de leurs volontés, recomposées sur la scène de la représentation.[5]C’est cette conception qui a fini par prendre forme avec la mise en place de ces régimes représentatifs auxquels on réserve aujourd’hui, pour des raisons qu’il faudrait dégager, le terme élogieux de « démocratie ». L’absence de peuple y est pourtant corrélative à son intronisation. Tel est le paradoxe qui affecte les régimes représentatifs, depuis que la Révolution française a donné une traduction constitutionnelle aux concepts indissociables de souveraineté et de représentation, en contrepoint de la liberté individuelle. Je ne vois pas en quoi Chantal Mouffe nous aiderait à remédier à cette absence, je crois même que le diagnostic lui fait défaut, car elle se prive d’entrée de toute référence à des sujets collectifs réels. C’est la conséquence de son approche « anti-essentialiste ».

MLB – Elle part pourtant de la société, avec la pluralité conflictuelle de demandes qui la traversent. C’est un sujet collectif bien réel.

F.C. – Ce terme de « société » est la source d’un malentendu où se cache l’incompatibilité de la théorie politique avec la sociologie et les sciences sociales. La contrepartie du peuple qui ne prend corps que par des artifices de discours juridiquement encadrés est bien une « société », vous avez raison. Mais Chantal Mouffe la conçoit comme étant toujours – par essence ? – divisée parce qu’elle la fragmente d’entrée en une multiplicité de demandes individuelles. Rien que pour cette raison, elle trahit l’acceptation d’un concept de société qui remonte, lui aussi, au dispositif de la modernité libérale.Il suffit d’ailleurs de suivre son raisonnement pour se rendre compte qu’il manque un adjectif à cette « société » de départ. Il s’agit de la société « civile-bourgeoise », pour reprendre le terme de Hegel. Chantal Mouffe est tout à fait explicite à cet égard : en face de la « démocratie libérale » envisagée comme « régime politique », il n’y a que le « système économique », en l’occurrence le capitalisme financier. C’est tout à fait indispensable d’analyser les tendances à l’œuvre sur ces deux plans, mais il faut disposer d’un point de vue décentré, autrement on reste pris dans les mailles dont on voudrait se dégager.

MLB – Chantal Mouffe n’a pas moins contribué à réaffirmer le primat du politique. C’est depuis ce point de vue qu’elle s’attaque à l’analyse de la situation.

F.C. – Oui, mais elle a préservé le sens libéral des termes, comme le montre l’équivalence entre « social » et « économique ». Le primat d’un politique destiné à se confondre avec le pouvoir souverain de l’Etat s’érige dès lors sur le socle d’une société par principe dissociée, où même les groupes sont envisagés comme des agrégations contingentes d’individus. Il en résulte une conception de la démocratie bien peu radicale, puisque tout ce qu’il faudrait introduire pour faire du peuple le sujet collectif d’une action capable de transformer la réalité instituée a été réduit à sa portion congrue, à commencer par la politique elle-même. Je maintiens donc ma thèse : on est en présence d’une radicalisation du libéralisme qui ne nous aide pas à sortir de ses impasses, aujourd’hui palpables.

« Le peuple de la démocratie libérale est un spectre »

MLB – Dire que le populisme de Mouffe est un libéralisme radicalisé risque malgré tout de surprendre. Il semble qu’il s’en distingue au moins par la répartition plus large du pouvoir. C’est justement ce qui fait qu’elle dit « démocratie » et pas « libéralisme », lorsqu’elle indique l’objectif de la radicalisation.

F.C. – Essayons de clarifier ce point. Dans son dernier livre, Chantal Mouffe est revenue une fois de plus sur la tension entre libéralisme et démocratie, qu’elle considère comme un trait constitutif du régime représentatif. Or, même si elle ne l’explicite pas toujours aussi clairement, elle est bien obligée de penser qu’il y a un sens partagé de la démocratie libérale qui précède l’opposition entre les deux configurations auxquelles elle reconduit le conflit entre droite et gauche, l’une privilégiant le versant libéral, l’autre le versant démocratique. Afin que ces deux projets opposés s’affrontent de nouveau, comme elle le souhaite, il faut avoir déjà prédisposé la scène de cette confrontation. Cette scène est le théâtre de la représentation. Le peuple s’y signale par son absence, car il a été effacé d’entrée, du fait même d’avoir été réduit à l’effet d’une fiction juridico-rhétorique. On revient au point de tout à l’heure. C’est dire qu’elle ne s’oppose au libéralisme que parce qu’elle en a déjà accepté la prémisse décisive : le peuple qui lutte pour davantage de justice a beau sembler autre, il est en fait toujours le même. Un spectre, en quelque sorte. Il ne peut donc pas avoir plus de pouvoir que ce qu’il a déjà, à savoir pas grand-chose, à moins qu’on ne consente à repenser jusqu’aux fondements de nos constitutions.

MLB – Comment faut-il entendre, alors, la revendication de « souveraineté populaire » ? Chantal Mouffe l’assigne à la configuration de gauche…

F.C. – Je ne vois pas en quel sens la gauche pourrait s’approprier l’idée de souveraineté populaire définie par la constitution. Aujourd’hui, le souverainisme est d’ailleurs marqué plutôt à droite qu’à gauche, si l’on reprend son opposition. D’un point de vue politique, la gauche et la droite sont en réalité « démocratiques », dans la perspective de Mouffe, dans le seul sens admis, celui de la démocratie représentative, constitutionnelle. Autant dire qu’elle ne nous donne aucun appui théorique pour penser la démocratie au-delà de la représentation et encore moins des arguments en faveur d’une réforme constitutionnelle. Ce que son populisme de gauche a de davantage « démocratique » ne concerne pas l’aspiration active vers une forme de société et un type de régime qui ferait du peuple le protagoniste de la politique. Ce peuple a été effacé d’entrée, j’insiste, en acceptant le « modèle spécifique » de la démocratie libérale. Je ne dis pas qu’il n’y pas lieu de repenser la « souveraineté », l’insistance mise ici en Argentine sur cette exigence m’impose même de faire place à une autre manière de l’envisager. Mais vous voyez bien qu’il faut lui donner une autre racine, en arrivant à l’arracher de son lien interne à la représentation. C’est du même coup un autre peuple qu’il faut introduire. On semble l’avoir perdu de vue.

«L’impasse de Podemos, c’est le prix que l’on paye lorsqu’on s’oriente mal dans la pensée»

MLB – Chantal Mouffe cherche au moins à redonner une place centrale au conflit, au-delà du vote et de la défense des droits de l’homme. Sa démocratie est donc plus « agonistique », car elle valorise les affrontements dans l’espace public.

FC – Tout à fait, c’est ce qui fait d’ailleurs son attrait, je crois, pour les mouvements sociaux. Il n’en reste pas moins que le sujet actif sur cette scène n’est pas et ne saurait être le peuple. Le peuple de gauche qu’elle voudrait voir s’opposer à l’oligarchie, comme une partie à une autre, n’est qu’un sujet éphémère, constitué par une multitude de demandes, d’abord individuelle et ensuite agrégées, qui attendent d’être synthétisées par quelque chose qui ne peut être qu’un parti. C’est la logique infernale de la souveraineté moderne qui l’impose.On n’y échappe pas. Bref, on en est toujours au passage de la volonté de tous à la volonté du tout, telle qu’elle prend forme sur le plan de la représentation, c’est-à-dire au niveau d’un État toujours envisagé comme un centre de pouvoir. Je ne dis pas qu’entendre des discours dissidents au Parlement soit sans intérêt, mais c’est destiné à échouer du fait même de réussir. C’est l’impasse de Podemos, où l’on mesure les lourdes conséquences politiques, je veux dire stratégiques, que l’on paye lorsqu’on s’oriente mal dans la pensée.

MLB – L’idée d’hégémonie ne change rien à cet égard ? Elle semble bien supposer la présence d’une dynamique conflictuelle autrement plus complexe, qu’il s’agirait de savoir à la fois déclencher et recomposer.

F.C. – Dans la conception que s’en fait Chantal Mouffe, l’hégémonie se trouve subsumée à la logique de la souveraineté : il faut que la configuration partiale de la gauche s’impose comme la configuration totale, afin que le peuple de gauche devienne le peuple souverain. Bien qu’elle cherche chez Schmitt les moyens de rouvrir la possibilité d’un conflit à la racine de la volonté générale, son cadre de pensée la conduit à le réintégrer à l’intérieur du processus normal de sa formation. Le langage de l’agonistique cache dès lors le renvoi, assez convenu il faut dire, à l’opposition parlementaire, et même aux « négociations pragmatiques » entre gauche et droite, comme elle le reconnaît explicitement. La confrontation agonistique ainsi conçue, pas plus que la souveraineté populaire, ne sont dès lors le patrimoine de la gauche, c’est un patrimoine commun : il fait partie de ce sens commun « démocratique » qui est en fait libéral. C’est la lettre même des constitutions.

MLB – Reste alors l’égalité.

F.C. – En effet, mais comme égalité des droits. Tel serait le plus démocratique de la gauche. Ce n’est pas rien, mais il s’agit d’un correctif déjà prévu par les meilleurs penseurs libéraux, depuis Condorcet jusqu’à Rawls.

MLB – Est-ce à dire que le populisme de Mouffe se réduit au libéralisme d’un Tocqueville ?

F.C. – Mouffe est bien plus libérale que Tocqueville ! Ce dernier avait pris la mesure de la contradiction interne à la démocratie. Lecteur d’Aristote et de Rousseau, observateur attentif et quasi sociologique de l’expérience américaine, à une époque où la politique y était encore une affaire commune, Tocqueville a aussi accusé réception du mouvement ouvrier. Pour avoir médité sur les « deux humanités distinctes », il savait très bien que la tension s’inscrivait au sein même de l’idée de « démocratie », depuis que la Révolution avait ouvert une brèche à l’intérieur du concept de peuple, pris entre son sens ancien et son sens moderne. Même s’il a reculé en 48, Tocqueville a tiré quelques enseignements de son voyage outre-Atlantique quant au besoin vital d’« éparpiller la puissance ». Je ne trouve rien de tel dans les analyses de Chantal Mouffe. Bien qu’ayant puisé à la source de la philosophie politique qui, au centre Aron[6], s’est inspirée aussi de Tocqueville, elle ne semble pas en avoir retenu la leçon.

« Je partage la nécessité de radicaliser la démocratie mais je ne vois pas en quoi Chantal Mouffe nous aiderait à aller dans ce sens »

MLB – Que pensez-vous alors de son diagnostic de la situation actuelle ?

F.C. – Mouffe a tout à fait raison de dire que nous venons de traverser une large période post-politique et que l’actualité est marquée, à l’inverse, par des signes de réveil. Ce diagnostic me semble juste : en Europe on sort du grand sommeil des trente dernières années. Je me demande seulement si sa définition du populisme et sa théorie politique nous aident à comprendre et à orienter ce qui nous arrive. Son analyse historique consiste en somme à décrire notre passé récent comme ayant été caractérisé par une désactivation de la politique, conçue au sens étroit, comme chez Lefort, en raison de l’affaiblissement du clivage gauche-droite. Le populisme intervient dans cette conjoncture, comme une stratégie dont on voit bien qu’elle n’est radicale que parce qu’elle revient à la racine du libéralisme : il s’agit de réactiver ce clivage en construisant un peuple, entendons un parti, qui sache unifier les multiples demandes de droits d’un certain nombre de sujets, plus favorables au versant gauche, l’égalité de droits, de la démocratie libérale. Or, je crois que, ce faisant, elle se méprend sur le sens de la crise actuelle de la démocratie représentative comme sur les aspirations qui s’y travaillent. La démocratie représentative est depuis toujours en crise, bien sûr, car elle n’a jamais vraiment marché, en raison de ce paradoxe du peuple présent-absent dont on vient de parler, mais il me semble que l’insatisfaction touche aujourd’hui au sommet, pour toutes sortes de raisons. C’est le désir qui s’y cache qu’il faudrait arriver à intercepter. C’est ma propre insatisfaction que j’exprime. Car je partage la nécessité de radicaliser la démocratie mais je ne vois pas en quoi le populisme de Mouffe nous aiderait à aller dans ce sens.

MLB – Bien loin d’en rendre possible le surgissement, son populisme retarderait donc la démocratie radicale ?

F.C. – Je crois, oui. C’est que Chantal Mouffe ne me paraît pas comprendre tout à fait le genre d’apathie dont on sort ni ce qui est en train d’émerger. On le voit dès qu’elle affine son diagnostic. Selon elle, des mouvements tels que Indignados, Occupy Wall Street, Nuit Debout auraient articulé des revendications démocratiques. Mais est-ce que ces mouvements entendent la démocratie dans son sens à elle ? Je ne suis pas sûr que les attentes en question aillent dans le sens d’une réouverture de la dispute parlementaire entre des partis de droite et de gauche, situés très près d’un même centre. Chantal Mouffe semble même aller à l’encontre de ces attentes, dans la mesure où toute tentative de reconquérir le niveau de réalité où l’on aurait affaire avec le peuple en tant que sujet collectif d’une démocratie autre que procédurale lui apparaît dangereux. C’est le spectre de Schmitt qui surgit à ce tournant de son discours. La démocratie comme gouvernement du peuple nous ferait dériver vers le fétiche d’une identité collective de nature ethnique. Aucun autre peuple n’est en vue parce qu’il y a un absent dans la perspective de Chantal Mouffe : le socialisme.

« L’espace des idéologies modernes oblige à penser avec trois termes : libéralisme, Réaction et socialisme »

MLB – Pour dépasser la conception libérale du peuple, il nous faudrait donc réactiver l’héritage du socialisme ?

F.C. – Il faudrait d’abord savoir ce qu’on appelle « socialisme ». Ce mot est chargé d’une histoire qui ne rend pas sensible la signification centrale qu’il recèle. Le clivage entre gauche et droite, tel qu’il est couramment entendu, le rend d’ailleurs méconnaissable. Car, comme l’ont fait valoir récemment Karsenti et Lemieux[7], en reprenant à leur compte la perspective sociologique de Karl Mannheim, il nous faut penser avec trois termes, pas deux, si l’on veut reconstruire l’espace des idéologies modernes. L’idéologie par excellence, c’est le libéralisme. L’idée en ce qu’elle se refuse de payer le prix de la réalité, c’est bien l’idée libérale de liberté. On le voit aux déchaînements que suscite toute tentative de contrecarrer son abstraction et ceci malgré les malaises qu’engendre son extension. On est ainsi coincé dans un face à face. Car le mythe libéral, basé sur la réduction des acteurs à un ensemble d’individus, a très tôt suscité la réaction contre-révolutionnaire. Les sources en ont été multiples, mais elles visaient toutes à éradiquer les principes et les institutions de la modernité. C’est dur à entendre pour des oreilles progressistes, mais on est bien obligé de constater que la sonnette d’alarme a d’abord été tirée par des esprits tels que De Maistre et Bonald, les auteurs favoris de Schmitt, avec Donoso Cortès.

« Le socialisme c’est la voie d’une modernité alternative qui ne soit pas une alternative à la modernité »

MLB – Vous revenez à l’auteur dont se sert Chantal Mouffe aussi bien que d’autres penseurs de gauche…

F.C. – Oui, mais pour en faire un autre usage. L’opération du radicalisme du centre caché dans le populisme de Mouffe consiste à aller vers l’extrême, pour ensuite revenir au centre : on croyait que l’agonistique signifiait la guerre et l’on découvre qu’il s’agit de cette opposition parlementaire dont Schmitt a fait remarquer qu’il lui manquait le tranchant mortel qui fait le propre de la lutte. En ne prenant pas au sérieux la secousse réactionnaire, on revient à la logique des droits. Du même coup on ne sort pas du face à face : on perd de vue l’existence d’un troisième pôle. Je crois qu’il faut au contraire savoir entendre le défi lancé par la critique du libéralisme qui a pris son élan dans le champ réactionnaire, si l’on veut ouvrir la voie d’une modernité alternative qui ne serait pas une alternative à la modernité. On ne comprend pas le socialisme comme fait social et historique autrement.

MLB – Est-ce votre définition du socialisme ?

F.C. – Je dirais que c’est la définition du socialisme par lui-même. Lorsqu’on fait un travail au plus près des sources, on voit que le socialisme, d’abord l’idée et ensuite le mot, ont pris forme comme une réaction de second degré, une réaction à la Réaction. La sortie du face-à-face entre le libéralisme et son envers spéculaire est passée par une seconde réaction, non pas au libéralisme mais à la pensée réactionnaire, qui a signifié moins la rechute dans le cadre libéral que la création d’un autre cadre de pensée et d’action, où la liberté n’est individuelle que parce qu’elle est collective : l’homme le plus libre est celui qui a le plus de relations avec ses semblables, disait Proudhon. C’est le socialisme en tant que relance de la modernité. Je ne parle pas du Parti Socialiste, mais de l’idéologie qui a existé bien avant et qui a inspiré les fondateurs, il y a plus d’un siècle, des partis socialistes. Elle se caractérise, au premier chef, par un rapport singulier au savoir, comme on a essayé de le faire valoir dans l’École qui, de ce savoir, a tiré une science tout aussi singulière, je veux dire l’École française de sociologie.

MLB – Pensez-vous à Durkheim ?

F.C. – Cela va bien au-delà de Durkheim. On a récemment publié le manuscrit inédit du seul grand ouvrage que Marcel Mauss ait réussi à écrire dans sa vie. On n’en connaissait que les extraits sur la nation et le nationalisme édités par votre grand-oncle. Or, on a découvert que presque la moitié de l’ouvrage était consacrée au socialisme. L’essentiel n’était pas dans son titre, La Nation, mais dans son sous-titre : le sens du social. « Sens » veut dire signification et direction, mais d’abord perception : le socialisme n’a été que cela, selon Mauss, la perception du social, en dessous, à travers et au-delà du national. C’est ce qui en a fait le laboratoire de la sociologie. Certes, la convergence entre socialisme et sociologie a été, en France, plus nette qu’ailleurs. En conformité avec la thèse de Durkheim, Mauss n’en a pas moins mis en évidence la portée européenne du socialisme et de sa poussée sociologique. Il a souligné que, partout en Europe, le socialisme a donné à la « politique des temps modernes » une signification qu’elle n’avait jamais eu. Il s’agissait désormais d’envisager le futur depuis le présent mouvant de la société, replacé dans le cadre d’une histoire faisant droit à un conflit irréductible à la guerre. C’est aux points de jonction entre les articulations du temps que s’est logée sa production de savoir : le socialisme a été, en ce sens, la prise de conscience du social-historique. Vous sentez bien flotter le spectre de Marx, n’est-ce pas ? Il s’agit juste de l’inscrire dans un cadre plus large, en prenant en compte la conversion de la politique vers la société elle-même, saisie dans son devenir.

« C’est pour des raisons politiques qu’il faut savoir se détacher de la politique et s’élever jusqu’à la théorie »

MLB – D’où la relation du socialisme avec la sociologie et les sciences sociales.

F.C. – Tout à fait. Une fois situé dans l’espace des idéologies, on est frappé par la singularité du socialisme : elle tient à la corrélation qu’il établit de l’imaginaire et du réel, sur le plan d’un discours qui mesure et règle la distance entre les idéaux et les pratiques. Mauss le dit en toutes lettres. A la différence du libéralisme, son utopie à lui a quelque chose de plus rationnel, du fait même de contrecarrer l’utopie libérale. On n’échappe pas à l’épreuve de réalité, c’est tout ce que veut dire le sens du social. A ce propos, Mauss cite aussi bien Saint-Simon que Owen, Proudhon et Marx, bien sûr.[8]Autant de penseurs qui ont participé à la conversion de la politique en une forme nouvelle de savoir, comme je disais. Si l’on se situe dans cette tradition, certes traversées par les tensions que l’on sait, mais néanmoins unifiée par cette seule idée, on voit bien que l’engagement partisan ne demande aucun sacrifice de l’intellect : c’est pour des raisons politiques qu’il faut savoir se détacher de la politique et s’élever jusqu’à la théorie, avant et afin de mieux y revenir.

MLB – Le marxisme ne nous a pas habitué à embrasser aussi large. Quel est le point du socialisme qui vous semble encore valable aujourd’hui ?

F.C. – C’est l’articulation même entre science et politique, à égale distance de la séparation comme de la confusion entre théorie et pratique. Si l’on reprend les termes de Mauss, on voit bien de quoi il s’agit. Et l’on se rend compte que l’on n’a pas toujours parlé, à gauche, le langage libéral-démocratique et qu’on n’est pas obligé de continuer à le faire. Selon Mauss, l’« événement historique » en quoi a consisté la naissance du socialisme tient au fait qu’on était en présence d’une « école » qui n’avait d’autre objet que de « présenter au peuple la totalité de ses institutions et de lui montrer la totalité de ses intérêts »[9]. Tout est dit dans cette phrase, où apparaît un peuple qui est enfin autre.

MLB – Le socialisme aurait forgé un concept à lui de peuple, irréductible au sujet abstrait du libéralisme comme à la nation ethnique du conservatisme.

F.C. – C’est ce qu’a montré Frédéric Brahami dans son livre, intitulé justement La raison du peuple. Il y a replacé la triade de Mannheim (libéralisme – réaction – socialisme) dans son contexte de genèse, en nous faisant toucher du doigt, je veux dire au plus près des sources, la naissance du socialisme en tant que réaction à la Réaction, rupture dans la rupture ayant remis le peuple au centre de la politique comme un sujet collectif réel, doté de la raison qui se forge à même le travail.[10]Je ne dis pas que rien n’a changé entre-temps, loin de là, je me demande seulement s’il en reste quelque chose. Quelque chose nous pousse, malgré tout, à vouloir refaire cette rupture qui a consisté à remettre le monde sur ses pattes, si je puis dire. Le socialisme n’a pu impulser la naissance de ce regard sur le social qu’on cherche à reconquérir que parce qu’il a fait retour à ce réel des rapports que le libéralisme avait expulsé de l’ordre même du sens. Si l’on veut trouver le peuple introuvable, même aujourd’hui, en dépit des changements vertigineux qu’a connu le capitalisme, c’est bien dans le sillage du socialisme et de la sociologie qu’il faut se placer.

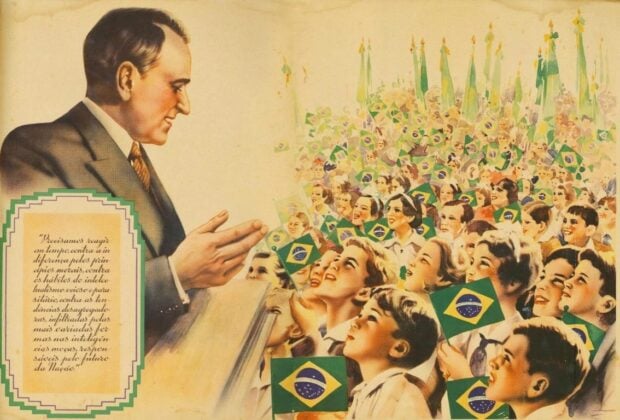

MLB – Est-ce à dire que le socialisme est un populisme ?

F.C. – Il y a moyen d’établir un lien entre les deux, oui. Je crois même que si l’on garde à l’esprit la signification centrale du socialisme telle que Mauss l’a si bien mise en lumière, on peut mieux saisir d’Europe ces phénomènes politiques d’Amérique Latine qu’on rassemble sous l’étiquette expéditive de populisme. Je ne veux pas en réduire la spécificité, ils ont bien des traits fort singuliers, il s’agit seulement de dégager un chemin qui nous permette de les comprendre, en échappant aux déformations des médias comme aux abstractions de la théorie politique. C’est la condition pour en tirer aussi des enseignements, à l’heure où le socialisme périclite, comme vous le rappeliez. Si l’on reste accroché au cadre de la démocratie libérale, on risque fort de n’y voir qu’un dangereux débordement, alors qu’il s’agit de tout à fait autre chose que d’une menace pour la démocratie, du moins si je me réfère à l’Argentine. On en parlera la prochaine fois.

[1]F. Callegaro, La science politique des modernes, Paris, Economica, 2015.

[2]F. Callegaro & A. Lanza (dir.), Incidences, « Le sens du socialisme. Histoire et actualité d’un problème sociologique », n°11, 2015.

[3]C. Mouffe, Pour un populisme de gauche, trad. P. Colonna d’Istria, Paris, Albien Michel, 2018

[4]V. Descombes, « Quand la mauvaise critique chasse la bonne… », Tracés. Revue de Sciences humaines(2008): 45-69.

[5]G. Duso, La rappresentanza politica : genesi e crisi del concetto, Milano, Angeli, 2007

[6]Ndlr : Aujourd’hui « Centre d’études sociologiques et politiques Raymond Aron » de l’EHESS où travaillèrent ensemble, des années 1990 à 2000, entre autres, François Furet, Claude Lefort, Cornelius Castoriadis, Mona Ozouf, Pierre Rosanvallon, Pierre Manent, Marcel Gauchet, Bernard Manin, Vincent Descombes, Philippe Raynaud, etc.

[7]B. Karsenti et C. Lemieux, Socialisme et sociologie, Paris, éditions de l’EHESS, 2017.

[8]M. Mauss, La nation, Paris, PUF, 2013, p. 258.

[9]Ibid., p. 259

[10]F. Brahami, La raison du peuple, Paris, Les Belles Lettres, 2016