Aaron Bastani est un des fondateurs de Novara Media, turbulent média qui agite la politique britannique à l’ombre du Labour. Il est aussi l’auteur d’un ouvrage à succès, Fully Automated Luxury Communism, qui a provoqué un débat important sur les nouvelles technologies et la possibilité d’une société post-travail. Nous l’avons rencontré à Brighton, pendant la conférence annuelle du Labour. Traduction par Guillaume Ptak et Nicolas Clément.

LVSL – Vous avez récemment publié un livre intitulé Fully Automated Luxury Communism[1] [ndlr, « communisme de luxe automatisé »]. Cette formule a un caractère provocant, qu’est-ce que vous entendez par-là ? Est-ce que qu’il s’agit d’une vision épique, ou utopique, du futur de l’humanité ? Ou est-ce qu’il s’agit d’un projet à l’ordre du jour pour notre génération ?

Aaron Bastani – Le livre est composé de trois parties. Le premier tiers porte sur la crise dans laquelle nous nous trouvons, qui est une crise de notre modèle économique qui commence en 2009 et qui ne semble pas prête de s’arrêter. Il y en a d’autres, que je présente dans le livre comme des défis existentiels pour le capitalisme : le changement climatique, le vieillissement démographique, l’impact de l’automatisation sur le marché du travail, et la façon dont celle-ci va probablement accroître les inégalités… Cela crée également une multitude de problèmes en lien avec la crise du travail, les maladies qu’elle peut engendrer ou l’épuisement des ressources.

À n’importe quelle autre époque, une seule de ces crises aurait été dramatique, mais le 21ème siècle va en connaître 4 ou 5. Qu’il s’agisse de la France, du Royaume-Uni ou des États-Unis, ce constat est unanimement partagé. Les libéraux au pouvoir, les grands patrons, les conservateurs d’extrême droite et la gauche radicale sont tous d’accord. Ce que j’affirme dans le deuxième tiers du livre, et qui fait un peu plus débat est qu’en parallèle de ces crises nous assistons à l’émergence de ce que Marx aurait appelé un nouveau mode de production. De la même façon que le capitalisme ou le féodalisme sont des modes de production avec un début, un milieu et une fin, j’affirme que nous assistons potentiellement à la fin du capitalisme comme mode de production. Le capitalisme repose sur deux piliers que sont la vente de la force de travail contre un salaire et la production pour le profit. Depuis le début des années 2000, nous assistons de plus en plus à une « démarchandisation » involontaire au sein des marchés, à une rupture du mécanisme des prix, etc. Ce phénomène va se généraliser. Avec l’automatisation et la généralisation de l’intelligence artificielle, le prix obtenu par un travailleur pour sa force de travail chute soudainement.

En plus de ces crises, les contradictions inhérentes au capitalisme nous permettent d’identifier la fin du capitalisme et l’émergence de quelque chose d’autre. Ce n’est pas inévitable, mais je pense que c’est plausible. Cela dépendra des politiques mises en place, et des actions que nous entreprenons, mais c’est possible. Cela exige une politique révolutionnaire, qui est le communisme. Le communisme est clairement différent du capitalisme en cela qu’il ne nécessite pas de vendre sa force de travail contre un salaire, il n’y pas de production pour le profit, et à cause de certaines variables technologiques que je mentionne dans le livre, je pense que c’est l’ensemble des paramètres au sein desquels les progressistes et socialistes doivent constituer leur projet pour le 21ème siècle. En substance, qu’est-ce que cela signifie pour le « communisme de luxe automatisé » ? Est-ce un objectif réalisable pour notre génération ? Pour notre génération, probablement pas. Cela revient à demander si l’économie de marché était réalisable pour la génération d’Adam Smith, sans doute que non. Mais ce qu’Adam Smith a pu faire dans les années 1770, c’était identifier un nouveau mode de production. Je crois que c’est aussi ce que nous pouvons faire au XXIème siècle. À partir de là, nous devons œuvrer pour des politiques adéquates, des relations sociales, des formes de solidarité et un rapport à la nature adapté, qui nous permettront de faire progresser la justice sociale. D’une certaine façon, le « communisme de luxe automatisé » est censé être provocateur, et c’est mon but, mais ce n’est pas juste une formule marketing. Je situe mon analyse dans une perspective marxiste, dans ce que Marx a dit au sujet du communisme qui est distinct du socialisme. Dans le livre, le socialisme est pensé comme un pont vers le communisme, car ce sont des systèmes assez différents. Il s’agit bien d’un véritable état politique que nous pouvons atteindre. À quelle vitesse ? Nous verrons bien. Mais en même temps, je plaide coupable pour l’usage de cette formule pour faire réfléchir les gens, pour changer leurs préjugés.

LVSL – Vous avez suggéré qu’une série d’avancées technologiques, dont l’intelligence artificielle, l’automatisation, l’agriculture cellulaire et les manipulations génétiques offrent des leviers pour émanciper l’humanité du travail et de la rareté. Cependant, et en accord avec la loi de Moore, les progrès dans les technologies de l’information ont montré leur compatibilité totale avec de longues journées de travail, un ralentissement de la croissance de la productivité, et des conditions de vie qui stagnent. Pour quelles raisons les transformations technologiques des 50 années à venir seraient-elles plus libératrices ? Est-ce que vous n’exagérez pas le potentiel qu’ont ces innovations technologiques à transformer des relations sociales ?

A.B. – Ce sont trois choses différentes. Au sujet de la productivité, il y a une très bonne citation qui dit « la révolution de l’information est partout, mais la productivité n’est que statistique ». L’argument que je défends dans le livre est que les valeurs d’usage créées par la troisième disruption, par ces nouvelles technologies, ne peuvent être captées. Leur valeur ne peut être appréhendée à travers le modèle traditionnel de la productivité. Alors, qu’est-ce que la productivité ? La productivité est le PIB par personne par heure travaillée. Mais Wikipédia par exemple n’apparaît pas dans les statistiques du PIB. De même pour un groupe Facebook, qui vous permet de coordonner votre projet. Chez Novara [ndlr, le média au sein duquel Aaron Bastani travaille], nous utilisons Whatsapp. Ces outils sont généralement gratuits. Historiquement, ils auraient requis des institutions, ou une sorte de transaction monétaire à travers le mécanisme du prix. À travers notre compréhension obsolète du PIB et donc de la productivité, une grande part de cette valeur n’est pas prise en compte. C’est pourquoi nous devons laisser tomber ce concept de productivité. En revanche, en matière de conditions de vie, de salaires et de durée de travail, la situation s’est dégradée. Cela met en lumière un point très important, dont je parle dans les premiers chapitres du livre : j’y fais la distinction entre John Maynard Keynes et Karl Marx. En 1930, Keynes affirme que dans 100 ans, nous n’aurons besoin de travailler que 6 à 10 heures par semaine. En fait, il dit même que nous n’aurons quasiment pas besoin de travailler, ou du moins juste pour satisfaire notre besoin psychologique de travail. Keynes pense que, grâce à la technologie et à ce qu’il appelle les « intérêts composés », donc grâce aux progrès intrinsèques du capitalisme, nous arriverons à un monde débarrassé du travail et de la pénurie. Keynes, le plus puissant économiste bourgeois du XXème siècle parle donc de post-capitalisme. Il ne parle pas de communisme, qui est une chose différente, mais de post-capitalisme. Dans les années 1860, Marx évoquait un débat assez similaire à travers le progrès technologique et sa signification. Selon Marx, celui-ci n’implique pas nécessairement de meilleures conditions de vie, moins de travail et plus d’avantages pour les travailleurs. Il affirme que les travailleurs les plus qualifiés faisant usage des technologies les plus modernes, s’ils sont assujettis aux relations sociales capitalistes, peuvent avoir une vie plus difficile que les « sauvages ». Par elle-même, la technologie ne permet pas d’améliorer les conditions de vie. Il faut avoir des politiques publiques, la lutte des classes, des formes d’organisation sociale, etc. Marx dirait donc à Keynes qu’il est un « déterministe technologique ». Isolées, ces technologies ne peuvent pas émanciper l’humanité. Elles ne mèneront pas à une société post-travail.

LVSL – Ce qui ne répond pas à la question fondamentale sur les technologies futures…

A.B. – Parce que nous n’avons pas eu les politiques publiques nécessaires, voilà pourquoi. Nous pourrions d’ores et déjà avoir une semaine de 25 heures. Il existe beaucoup d’emplois socialement inutiles. Il y a beaucoup de captation de valeur qui est complètement improductive. L’essentiel de la finance n’aide vraiment pas la production utile et la création de valeur. Si nous parlons de dégradation des conditions de vie et de baisse des salaires, c’est donc en raison de la nature des politiques publiques mises en place. Il faut comprendre qu’après la fin des années 70, nous avons subi une contre-révolution. Moins en France, évidemment, vous avez eu Mitterrand au début des années 80. Mais dans l’ensemble du monde occidental, nous avons assisté à une contre-révolution. Cette contre-révolution est une réponse à une révolution. Les 65 premières années du XXème siècle sont révolutionnaires : elles sont révolutionnaires du point de vue du suffrage universel, des droits des femmes, des droits des LGBT, des luttes anticoloniales, etc. Elles sont aussi révolutionnaires du point de vue technologique. Le fordisme est une forme révolutionnaire du capitalisme en 1900, mais elle est tout à fait normale en 1960. Qu’est-ce que le Fordisme ? C’est l’idée selon laquelle un travailleur peut consommer les produits et services qu’il a lui-même créés, et que la demande induite crée une sorte de stabilité au sein du système. C’est une idée très radicale en 1900, mais tout à fait normale en 1965. Elle se conjugue très bien avec le keynésianisme. Tout cela est très bien : les travailleurs obtiennent une part du gâteau plus importante en 1965 qu’en 1900. Ce sont des gains très graduels.

Si nous avons reculé, c’est donc à cause d’une contre-révolution. Cette contre-révolution a su mettre à profit les technologies que j’évoque dans mon ouvrage. Prenons par exemple la mondialisation : nous assistons à une mondialisation du marché du travail, avec l’apparition de la conteneurisation, de formes globales de communication en temps réel, de formes globales de distribution, de stockage et de livraison. Tout cela dépend de la technologie. Et au lieu de permettre aux travailleurs de travailler moins, d’investir leur énergie dans des activités socialement utiles, ces technologies ont été récupérées par la contre-révolution pour servir les intérêts des 1% les plus riches. Le meilleur exemple est celui du charbon en Grande-Bretagne. Évidemment, le Royaume-Uni devait se débarrasser du charbon et aller vers les énergies renouvelables. C’est en partie ce qui s’est produit avec le thatcherisme, mais pas avec une transition socialement équitable, qui aurait bénéficié aux travailleurs, qui aurait amélioré la qualité de l’air qu’ils respirent et leur aurait donné des bons emplois syndiqués. Cela s’est produit comme un moyen permettant à Thatcher de conduire une guerre de classe. Les technologies en elles-mêmes ne sont pas émancipatrices, elles peuvent même participer à l’asservissement. Elles peuvent tout à fait servir les intérêts des élites. Ce que j’essaie de mettre en lumière dans le livre, c’est que les technologies que nous voyons émerger aujourd’hui, qui permettent une disruption potentielle du projet politique du XXème siècle, si elles ne sont pas accompagnées d’une véritable volonté politique, ne vont pas améliorer les choses. Au contraire, elles vont les empirer. C’est un point très important à mentionner lors de conversations avec les utopistes technologiques dont je ne fais pas partie.

LVSL – L’imposition de la rareté à la société n’est pas seulement le produit des relations sociales du capitalisme, elle découle aussi du rapport de l’être humain à la nature et des limites matérielles de l’environnement à un moment donné. Alors que le changement climatique et d’autres crises environnementales deviennent de plus en plus menaçants, l’humanité ne s’oriente-t-elle pas précisément vers des ressources disponibles plus limitées, une abondance matérielle moindre et donc plus rare ? Comment répondez-vous aux appels des militants écologistes en faveur de la limitation de la consommation individuelle et de l’abandon des mantras du progrès matériel et de la croissance continue ?

A.B. – Je parle d’abondance publique, de luxe public. Qu’est-ce que cela signifie ? De façon très provocatrice, j’affirme que je veux des piscines « illimitées » pour tout le monde. Cela veut-il dire que je souhaite que chaque personne ait une piscine « illimitée » dans son jardin ? Vous avez tout à fait raison, nous n’avons pas les ressources matérielles pour nous le permettre, même si nous le voulions. Ce dont je parle, ce n’est pas d’universaliser le droit de posséder une piscine « illimitée », mais d’universaliser le droit d’accès à une piscine « illimitée ». Cela nécessiterait bien moins de ressources que ce que nous utilisons en ce moment, mais cela sous-entendrait nécessairement une certaine remise en cause des relations de propriété actuelles. Je vais vous donner un exemple. Certains biens ne sont pas rares. L’air par exemple n’est pas un bien sujet à la rareté. L’air est un bien public et non-rival. Je peux respirer autant que je le souhaite, et ça n’impacte pas votre capacité à respirer. Il existe beaucoup de biens qui ne sont pas rivaux. Permettez-moi de vous donner un exemple : Wikipédia. Mon utilisation de Wikipédia ne limite pas la vôtre. Alors qu’avec un livre de bibliothèque, si je l’emprunte, vous ne pouvez pas le lire. C’est une forme de rivalité économique : si j’ai le livre, vous ne pouvez pas le lire, alors que nous pouvons tous les deux lire le même article de Wikipédia, en même temps. De même avec Spotify : nous pouvons tous les deux écouter la même chanson, en même temps. Cela semble un peu puéril, mais ça illustre bien le propos sur la rareté. Auparavant, ces biens étaient rivaux, qu’il s’agissait d’un livre ou d’un CD. Si une personne y avait accès, une autre en était privée. Il y avait donc une rareté. En revanche, avec les biens numériques et notamment les biens informationnels, nous sommes dans une situation de post-rareté. Il y a donc une petite partie de l’économie où la rareté n’existe pas.

Dans le livre, j’affirme que l’information est de plus en plus un facteur central de la production. Ce n’est pas le travail ou la terre comme auparavant. Beaucoup d’économistes bourgeois soutiennent également cette idée. L’information est donc progressivement le facteur central de la production, mais elle est aussi de moins en moins chère et sa reproduction est presque infinie. On se rapproche donc de la post-rareté, mais dans le mode de production capitaliste, cela est de plus en plus le lieu de la création de la valeur. C’est un paradoxe incroyablement difficile à surmonter pour les capitalistes. Je vais vous donner un exemple : nous n’avons pas besoin d’imaginer les industries du futur, prenons l’industrie pharmaceutique. D’où provient la valeur des produits pharmaceutiques ? Elle ne provient pas du travail ou de la terre, mais de l’information. Et comment s’assure-t-on que les produits pharmaceutiques soient profitables ? On utilise l’excluabilité : on impose une rareté artificielle à travers les brevets, les droits de marque, les droits de reproduction, les droits d’auteur, etc. Nous voyons donc déjà des manifestations bien réelles de rareté imposée dans des conditions d’abondance potentielle. Je crois que cette centralité de l’information va se généraliser progressivement dans l’économie. On le voit également dans l’automatisation, dans l’apprentissage automatisé ou dans la manipulation génétique.

Le capitalisme va devoir offrir une réponse similaire à ces évolutions, de la même façon que dans le secteur pharmaceutique. Dans des conditions d’abondance, ils devront imposer une rareté artificielle. Au Royaume-Uni, n’importe quel ouvrage d’économie décrit l’économie comme la distribution de biens et de services dans des conditions de rareté. Mais dans certaines parties de l’économie, ces conditions ne s’appliquent plus. La question de la rareté se décompose donc en deux parties : premièrement, ces conditions ne s’appliquent pas nécessairement à tous les biens. Deuxièmement, quand elles s’appliquent, nous pouvons tout à fait avoir une plus grande abondance pour le plus grand nombre grâce au rôle de l’information. En revanche, il s’agit de droit d’accès, pas de droits de propriété. Tout le monde devrait avoir accès à un logement gratuit, à l’éducation gratuite, aux transports gratuits, et pas nécessairement à leur propriété.

Historiquement, la réponse serait « on ne peut pas payer pour ça ». La meilleure façon de commencer la transition vers le communisme automatisé de luxe est de mettre en place des services de bus gratuits. C’est une bonne méthode pour réduire la pollution carbone et pour améliorer la qualité de l’air. C’est une très bonne politique que le Labour ou la France Insoumise pourraient mettre en place dès demain, et ça ne coûterait pas si cher que ça. La réponse historique serait « on ne peut pas se le permettre ». Mais si vous regardez le rôle central de l’information et la chute des prix, qu’il s’agisse du prix des voitures autonomes, de la production physique du bus, et de la baisse du prix des énergies renouvelables, la réponse est « au contraire, nous pouvons nous le permettre un peu plus chaque année. » La chute spectaculaire du prix de l’information et cette tendance vers la post-rareté devraient donc être une base pour des politiques socialistes très radicales. Les services basiques universels sont donc de plus en plus abordables chaque année, parce que leur prix sont déflationnistes, et c’est quelque chose que nous observons depuis très longtemps.

LVSL – Votre livre s’approprie la conception marxiste du communisme, mais il n’envisage pas une lutte de classes entre le prolétariat et la bourgeoisie comme Karl Marx. Quelle en est la raison ?

A.B. – D’une part, je souscris à l’idée que les sociétés sont divisées en classes. J’adhère aussi à la conception selon laquelle deux classes structurent les sociétés capitalistes, à savoir : celle qui doit vendre sa force de travail pour vivre, et celle pour qui ce n’est pas nécessaire, la classe capitaliste. Je reconnais que même les « bons capitalistes » doivent également reproduire ce schéma. S’ils ne le font pas, leur manque de compétitivité les entrainera vers la prolétarisation. Il y a donc une structure fondamentale qui rend cette division inéluctable. À partir de cela, Marx nous dit qu’il existe un agent révolutionnaire : la classe ouvrière, fossoyeuse de la bourgeoisie. Ce sujet surgit sur la scène de l’Histoire par l’action de la bourgeoisie, qui creuse donc sa propre tombe. D’une certaine manière, je pense que c’est une réalité. Il me semble que la classe ouvrière, soit l’ensemble des individus condamnés à vendre leur force de travail, demeure toujours le sujet révolutionnaire.

Toutefois, je crois qu’il nous faudrait une compréhension plus approfondie de ce que cela signifie. Par exemple : je suis en désaccord avec cette idée des années 1990 et 2000, selon laquelle le précariat ou encore l’hémisphère sud seraient devenus les nouveaux sujets révolutionnaires. À vrai dire, cela me semble absurde. Je pense que le prolétariat industriel de Chine est un sujet révolutionnaire, je pense que les codeurs sous-payés de la Silicon Valley sont de potentiels sujets révolutionnaires, je pense qu’un agent d’entretien de Brighton où nous sommes actuellement est un sujet révolutionnaire. Ce que je défends dans mon livre, c’est que nous devons nous organiser autour du thème de la baisse du niveau de vie entrainée par le néolibéralisme, et nous diriger vers un projet radical de social-démocratie. Tout bien considéré, j’ai l’intuition que la conscience de classe se développera à travers les partis politiques. Je dis cela parce que j’ai la conviction qu’il existe une relative autonomie du politique. Je ne conçois pas le sujet révolutionnaire comme s’incarnant uniquement dans le rapport salarial et au travail. De ce point de vue, je serais probablement en désaccord avec quelqu’un comme Karl Marx. Quoi qu’il en soit, il n’est plus parmi nous et vivait vraisemblablement dans un monde bien différent du nôtre. C’est en tous cas sur ce sujet que j’aurais tendance à prendre mes distances avec certains aspects du marxisme orthodoxe.

En tout état de cause, je crois que cette classe ouvrière élargie est toujours une classe révolutionnaire. La question qui demeure étant : « comment établir un lien entre cette subjectivité révolutionnaire et l’enjeu de l’organisation ? ». C’est la problématique fondamentale à laquelle nous allons tous essayer de répondre collectivement. À mon avis, une partie de la réponse réside dans un socialisme enraciné dans le monde du travail, et une autre dans les mouvements sociaux. Il me semble également que les partis politiques devraient participer aux élections. Par ailleurs, c’est grâce aux gens comme vous qui gérez des médias que les idées bougeront dans les têtes. En tant que socialistes, nous croyons que les gens, sous réserve d’être correctement informés, agissent rationnellement selon leurs intérêts. Hélas, à cause de l’idéologie ou encore de la fausse-conscience, cela n’arrive que très rarement. Pour cette raison, je crois qu’une action politique significative doit être comprise dans ses différents aspects.

LVSL – Vous préconisez une forme populiste de construction politique, à déployer principalement sur le plan électoral. Vous plaidez ainsi pour un « populisme de luxe ». Votre bibliographie cite les écrits de Jacques Rancière sur le populisme, mais ne fait aucune référence à ceux d’Ernesto Laclau. Étant donné les contours flous de cette notion de populisme dans le débat public d’aujourd’hui, pourriez-vous nous expliquer ce qui est spécifique au populisme dont vous vous réclamez, et comment il peut s’agir d’une stratégie viable pour parvenir à un « fully automated luxury communism » ?

A.B. – Le populisme, tout comme les thèses de Rancière et Laclau, font souvent l’objet de vives critiques, n’est-ce pas ? Il me semble que nous projetions d’éditer Laclau, mais nous avons dû abandonner. Malheureusement, cela se produit souvent lorsque l’on travaille dans l’édition. Rancière défend l’idée selon laquelle le mépris du populisme peut être associé à une forme d’antidémocratisme, et qu’il existe différentes formes de populisme. Selon sa théorie, le prérequis nécessaire à toute action politique efficace est l’identification du sujet ou du groupe social qui incarne le peuple. Cette phase est absolument fondamentale et inévitable si l’on est un démocrate. Ainsi, la question est la suivante : qui est le peuple ? Mettons-nous un instant à la place d’un ethno-nationaliste français. Dans ce cas précis, le peuple serait constitué de blancs, parlant le français et étant issus d’un territoire précis. Ce territoire peut un jour se limiter à la simple France, un autre inclure des pans de l’Espagne, peu importe… Paradoxalement, le peuple correspond également à une invention des technocrates libéraux. Selon leur perspective, à quoi ressemble le peuple ? De toute évidence, il est pour eux constitué de tous ceux dont on doit s’assurer qu’ils n’aient aucun contrôle sur quoi que ce soit. Cela peut s’expliquer : le peuple est caricaturé par la doxa libérale et la politique traditionnelle comme « ceux qui sont représentés ». Suivant cette conception, le peuple n’apparait que périodiquement sur la scène de l’histoire, pendant les élections, lorsqu’il vote pour ses représentants. Ainsi, le peuple existe bel et bien dans la conscience libérale, mais seulement momentanément.

Quoi qu’il en soit, le peuple existe encore. Ils ne s’en débarrassent pas, mais le traitent d’une manière bien différente. En tant que populistes de gauche, il nous faut également inventer le peuple. C’est d’ailleurs ici que s’invitent les questions de la nation et de l’internationalisme. Quand nous parlons du peuple, nous parlons de la classe des travailleurs. C’est dans cette classe que réside le peuple, celui qui doit se réapproprier les moyens de productions, entrer sur la scène de l’Histoire et la construire en dehors du cadre qui lui est imposé. Si l’on souhaite disposer d’une stratégie politique efficace et fonctionnelle, il nous faut mobiliser un certain type de population. Il faut « inventer le peuple », dirait Rancière. La gauche devrait s’y atteler, plutôt que de dénoncer la dangerosité du populisme. Quand elle se manifeste, cette posture s’apparente toujours à un glissement vers des tendances antidémocratiques. Comment cela se traduit dans le « communisme de luxe entièrement automatisé » ? Dans cette perspective, on informe le peuple, la classe ouvrière, que notre système économique n’est pas seulement en sous-régime, mais qu’il enlise délibérément son propre développement. Il est tout à fait défendable de dire que le capitalisme a produit des choses détestables durant ces 250 dernières années. À l’inverse, il faut également admettre que ce système a réalisé de bonnes choses. Même le marxisme orthodoxe ne s’y oppose pas. Marx considérait que le capitalisme était un prélude nécessaire au communisme. Il voyait le communisme comme le dernier et le plus haut stade de l’Histoire.

Le réchauffement climatique, le vieillissement de la population et l’autonatisation doivent nous faire prendre conscience que nous sommes en train de vivre les dernières décennies du mode de production capitaliste. Ces éléments rendent aujourd’hui impossible le bon fonctionnement de sa dynamique interne. Le capitalisme a besoin de ressources gratuites, d’une nature gratuite et illimitée. Marx lui-même parlait des « dons de la nature ». Ce système a besoin d’une sécurité sociale gratuite, mais il doit toujours solliciter un nombre croissant de travailleurs sans jamais rémunérer ceux qui les font naitre, qui s’occupent d’eux et qui les élèvent. Avec la chute du taux de natalité, il y a de moins en moins de travailleurs. Toutefois, il y a de plus en plus de personnes âgées en incapacité de travailler, du moins de manière productive, pour qui il faudra payer. Dans la théorie de Rosa Luxembourg, le capitalisme est représenté par une roue. Lorsqu’elle tourne, cette roue crée constamment de la valeur, en générant de l’argent issu de la production de marchandises. Cependant, cette roue ne doit pas être la seule à être prise en compte. Il en existe d’autres qui participent à faire tourner la grande roue du capital, à créer de la valeur : l’argent génère toujours plus d’argent. Ces autres roues sont la reproduction sociale, ainsi que le travail non-rémunéré et historiquement genré : le colonialisme correspond en règle générale à la vision selon laquelle on peut disposer gratuitement des ressources du Sud Global. Concernant la question du climat, on retrouve une conception selon laquelle on peut détruire la planète en toute impunité, sans en souffrir les conséquences. Ces trois petites roues, qui contribuent au mouvement général de la grande roue de la valeur, sont peu à peu en train de s’enrayer.

À vrai dire, ce mouvement de ralentissement a commencé il y a un moment déjà. Je pense qu’il est fondamental d’y réfléchir en prenant en compte la baisse du taux de profit, le déclin du PIB par habitant, la baisse des salaires, etc. Cela nous ramène d’ailleurs à votre première question. Du fait des nouvelles technologies et des nouveaux enjeux que nous devons affronter, je ne crois pas que le paradigme politique actuel soit capable de proposer des perspectives. Il faut que nous vendions notre projet politique au peuple. Nous devons faire comprendre que la lutte contre le vieillissement, le réchauffement climatique et les inégalités nécessite une transformation complète du système. Cependant, il faudra insister sur le fait qu’il ne s’agit pas de faire des sacrifices. En d’autres termes : nous n’aurons pas une vie au rabais parce qu’il faut sauver la planète ou combattre le vieillissement de la population. Fondamentalement, ce qui rend la vie horrible, c’est le capitalisme. Certes, on ne pourra plus prendre l’avion cinq fois par an, il faudra voyager en train et cela prendra deux fois plus de temps. Certains pourraient considérer cela comme un sacrifice. Néanmoins, les problèmes fondamentaux de notre époque viennent du capitalisme. C’est ce type de populisme que je souhaite défendre. Les masses ont des problèmes divers, mais la cause première de leurs maux est le mode de production économique.

LVSL – Que pensez-vous de l’idée selon laquelle le clivage fondamental est désormais entre les métropoles à l’avant-garde du capitalisme et les périphérises délaissées ?

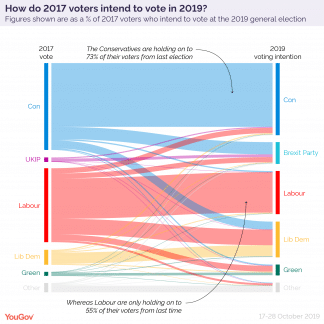

A.B. – Je crois que c’est un clivage fondamental, au sein duquel la France est à l’avant-garde. Elle l’est bien plus que la Grande-Bretagne, bien qu’il soit également visible ici. Les gens parlent souvent de la décomposition de l’Union européenne, n’est-ce pas ? C’est aussi un des clivages auxquels il nous faut réfléchir en Grande-Bretagne. L’Écosse souhaite devenir indépendante, le Pays de Galles s’interroge, l’Irlande va peut-être se réunifier. Même en Ecosse, le vote nationaliste est principalement issu des grandes villes : Glasgow et Dundee. Si on analyse les votes lors du référendum pour le Brexit, on s’aperçoit que les grandes villes telles que Londres, Liverpool et Manchester, ont essentiellement voté pour le « Remain ». Il me semble toutefois que les résultats de Birmingham étaient très serrés. Nous sommes donc face au même problème qu’en France. Les classes populaires qui ne vivent pas dans les métropoles sont en colère contre la mondialisation et l’échec de son système économique. Ils considèrent qu’ils ne partagent pas d’intérêts matériels communs avec ceux qui vivent dans les grandes villes. La gauche a une tâche historique à accomplir : elle doit faire converger ces luttes. Il faut qu’elle articule un projet politique qui dise : « vous partagez un intérêt commun ». Ce défi a marqué la limite de la gauche jusqu’à aujourd’hui. Du moins, cela a été la limite des politiques de la gauche libérale durant des décennies, et cela va également le devenir pour la gauche radicale, comme nous pouvons le constater avec le corbynisme.

Cette convergence est nécessaire. Nous pourrions réunir 52% des suffrages en adoptant une stratégie focalisée sur les grandes villes. Nous aurions le soutien des BAME (noirs, asiatiques et minorités ethniques), des étudiants et des jeunes. Cela pourrait fonctionner, durant une élection ou deux. Dans cette éventualité, nous pourrions en profiter pour effectuer de grandes réformes. Cependant, dans la perspective d’une transformation de la société, cela ne suffirait pas, du fait de la structure du capitalisme moderne. En effet, l’accumulation du capital est aujourd’hui concentrée dans des espaces géographiques restreints. Ces zones s’enrichissent, deviennent de plus en plus productives et les salaires tendent à y augmenter. Si l’on prend l’exemple de Londres durant ces dix dernières années, on s’aperçoit que la productivité de la ville a augmenté, tandis que celle du pays stagnait. Les investissements directs étrangers n’ont certes pas augmenté, mais sont restés tout à fait corrects. De plus, les salaires et le prix du logement étaient toujours supérieurs. Londres bénéficie d’une économie à part. La doxa libérale nous dit : « Londres indépendante ! Londres devrait rester dans l’UE et l’Angleterre devrait partir. L’Angleterre est réactionnaire ». De toute évidence, je suis en désaccord avec ce point de vue. La difficulté de cette tâche ne signifie pas qu’elle n’est pas nécessaire. Une fois de plus, nous sommes face à la grande question qui se pose à gauche depuis le siècle dernier : la question nationale, particulièrement pertinente concernant la situation de la France. Vous disposez d’un projet politique de gauche conséquent, qui parvient à articuler une dimension socialiste dans le cadre de la République française. Il est vrai qu’une partie de la gauche ne le voit pas d’un bon œil. Toutefois, vous faites face à une réalité politique à laquelle vous devriez au moins réfléchir : le fossé entre les classes populaires et les villes. On peut considérer que cette stratégie est mauvaise. Dans ce cas, il faut proposer une alternative. Pour l’instant, je n’en vois nulle part.

Il ne s’agit pas ici d’appeler à l’avènement d’un socialisme organisé autour de l’État-nation. Il est plutôt question de faire remarquer que l’on ne peut pas penser un socialisme qui rassemble les masses laborieuses sans réfléchir à la problématique de la nation. Nous croyons au socialisme et à l’auto-détermination. Mais qui gouverne ? Sont-ce les cités-États ? Pourquoi pas. Je pourrais m’en accommoder, c’est une forme de démocratie tout à fait cohérente. Est-ce l’État-nation ? Est-ce le fédéralisme, auquel cas nous bénéficierions d’un fort pouvoir local ? Il me semble que ce sont des débats que nous devrions avoir. Hélas, en tant que militants de gauche, nous n’y parvenons peut-être pas toujours. En Grande-Bretagne, je crois que notre approche se résume à un économisme par défaut. Nous sommes contre l’austérité et je suis d’accord avec cela. Cependant, nous ne traitons jamais des autres sujets qui n’ont pas vraiment de liens avec l’économie politique de la crise. Nous nous devons avoir une position concernant l’État écossais : en tant que socialiste, quel est ton avis sur l’indépendance de l’Écosse ? On ne peut pas se contenter de répondre : « laissez-les se débrouiller ». C’est une opinion défendable et je la partage. Néanmoins, dans l’absolu, je crois que ce pays, le Royaume-Uni, devrait adopter une politique de fédéralisme radical. Cela n’engage que moi, mais il me semble que cette forme d’auto-détermination est la plus efficace. Nous devons reconquérir les classes populaires avec un programme qui ne se borne pas aux problématiques économiques, mais qui propose également un projet de reconstruction politique. En France, cela pourrait correspondre à la 6ème République. En Grande-Bretagne, cela pourrait prendre la forme d’une convention constitutionnelle, bénéficiant d’une constitution écrite et d’une solution fédérale. La gauche ne peut ignorer ces enjeux et se focaliser uniquement sur l’économie politique. Parfois, il faut également traiter des problèmes relatifs à l’État.

[1] https://www.versobooks.com/books/2757-fully-automated-luxury-communism. Voir aussi https://www.nytimes.com/2019/06/11/opinion/fully-automated-luxury-communism.html