Le travail, tel qu’il se déroule en France, est traversé par des fractures profondes, que l’on peut résumer en trois contradictions. La première est d’ordre statistique, entre d’une part une augmentation officielle de l’accès à l’emploi et d’autre part une hausse de la précarité qui touche plus d’un quart des actifs. La deuxième contradiction oppose la dimension supposée émancipatrice du travail et le caractère dégradé de ses conditions matérielles concrètes de réalisation. Enfin, la troisième contradiction résulte de la divergence entre l’utilité concrète du travail pour la société et la manière dont il est valorisé monétairement et socialement. Ces contradictions revêtent chacune une forte dimension inégalitaire et s’appliquent avec d’autant plus de vigueur sur les plus modestes et sur les classes populaires. Plongée statistique au cœur du monde du travail français au 21ème siècle.

Droit à la paresse ou valeur travail ? Transformer le travail ou diminuer sa durée ? Travailleurs appelant à une revalorisation de leurs salaires, cadres en quête de sens dans leur métier, étudiants de grandes écoles qui bifurquent… La question du travail cristallise actuellement les débats dans la société, tout particulièrement à gauche (voir notamment le débat organisé par notre rédaction en présence de François Ruffin et Sophie Binet). Tandis que certains souhaitent diminuer sa durée ainsi que la place qu’il prend dans notre vie, d’autres insistent sur sa centralité dans notre existence comme lieu de socialisation et d’émancipation. A l’heure où un grand nombre de métiers semblent se précariser et se dévaloriser davantage, et où la place centrale du travail comme vecteur d’accomplissement semble profondément remise en cause, des propositions diverses émergent dans le débat public. Toutefois, nombre d’entre elles reposent sur une vision erronée de ce qu’est le travail et la manière dont il se réalise de nos jours, les rendant parfois inadéquates.

Comment le travail passe-t-il d’un vecteur de socialisation à un lieu de précarité, où l’on se sent exploité, insuffisamment reconnu, traité de manière inéquitable, où l’on perd sa santé ? Éclairer ce débat nécessite de s’intéresser plus finement à la réalité du travail aujourd’hui. Cela passe par un examen un rigoureux des statistiques de ce qui touche au travail, fréquemment brandies pour attaquer ou défendre des politiques publiques. Mais quantifier le social n’est jamais neutre, et les statistiques du travail sont particulièrement sensibles à la manipulation politique. Il convient donc de se les réapproprier dans un cadre de lutte idéologique. Comme le rapellait le sociologue Alain Desrosières, « la statistique est historiquement un outil de libération lorsqu’elle permet à des classes (ou fractions de classes) dominées de faire émerger des critères de justice qui fournissent des arguments contre la domination injustifiée de classes dominantes antérieures ».

La part capital-travail, la forêt qui cache les arbres

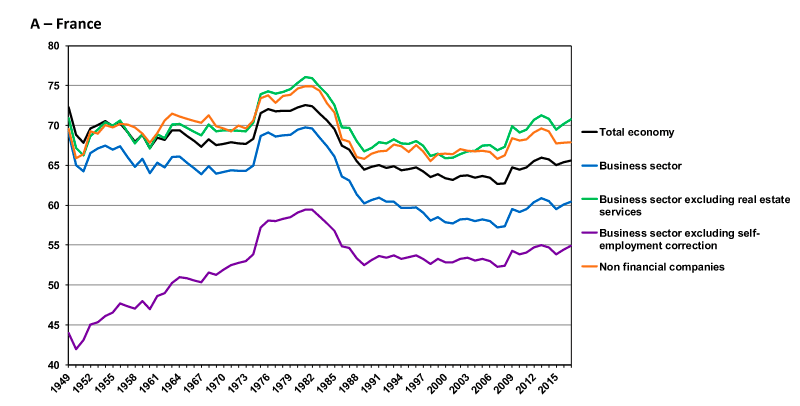

Parler du rapport de force entre capital et travail, c’est, le plus souvent et en premier lieu, parler de l’évolution de leurs parts respectives dans la valeur ajoutée. Brandie comme un totem, la part du capital, le « travail volé » pour le révolutionnaire Auguste Blanqui, revêt une forte dimension symbolique tant elle semble exprimer directement la part du gâteau extorquée aux travailleurs. Pourtant, l’utilisation de cet indicateur est sujette à de nombreuses controverses. Définir le gâteau est difficile et son partage peut varier énormément selon la date choisie comme référence ou les secteurs que l’on inclut.

Sur la période récente (les 25 dernières années), la part du travail est soit restée stable, soit a légèrement augmenté selon les façons de la définir (cf. DG Trésor, 2019, Cette et al. 2020, WIL, 2022). Selon que l’on se réfère au PIB ou non, que l’on inclut ou pas les entreprises de l’immobilier ou encore l’agriculture, que l’on tienne compte ou non de l’emploi non-salarié, elle se situe entre 60% et 70% en 2015. On peut certes faire valoir que la chute de la part du travail à partir des années 1980 provient de choix politiques (fin de l’indexation des salaires sur l’inflation de 1983 par exemple), mais ces fluctuations de quelques points masquent d’autres mutations en termes de précarité de l’emploi ou de conditions de travail qui sont au moins aussi pertinentes pour comprendre les attitudes face au travail dans notre société.

Cette enquête plus fine doit se faire en deux étapes. D’abord comprendre la réalité matérielle du travail aujourd’hui : qui accède au travail et dans quelles conditions ? Puis penser à partir des aspirations et des frustrations générées par la manière dont il se réalise actuellement ce que serait un travail émancipé, digne de récupérer la place qui devrait être la sienne pour surmonter les contradictions dont il est actuellement l’objet.

Le travail, une sphère dont sont exclus de vastes pans de la société

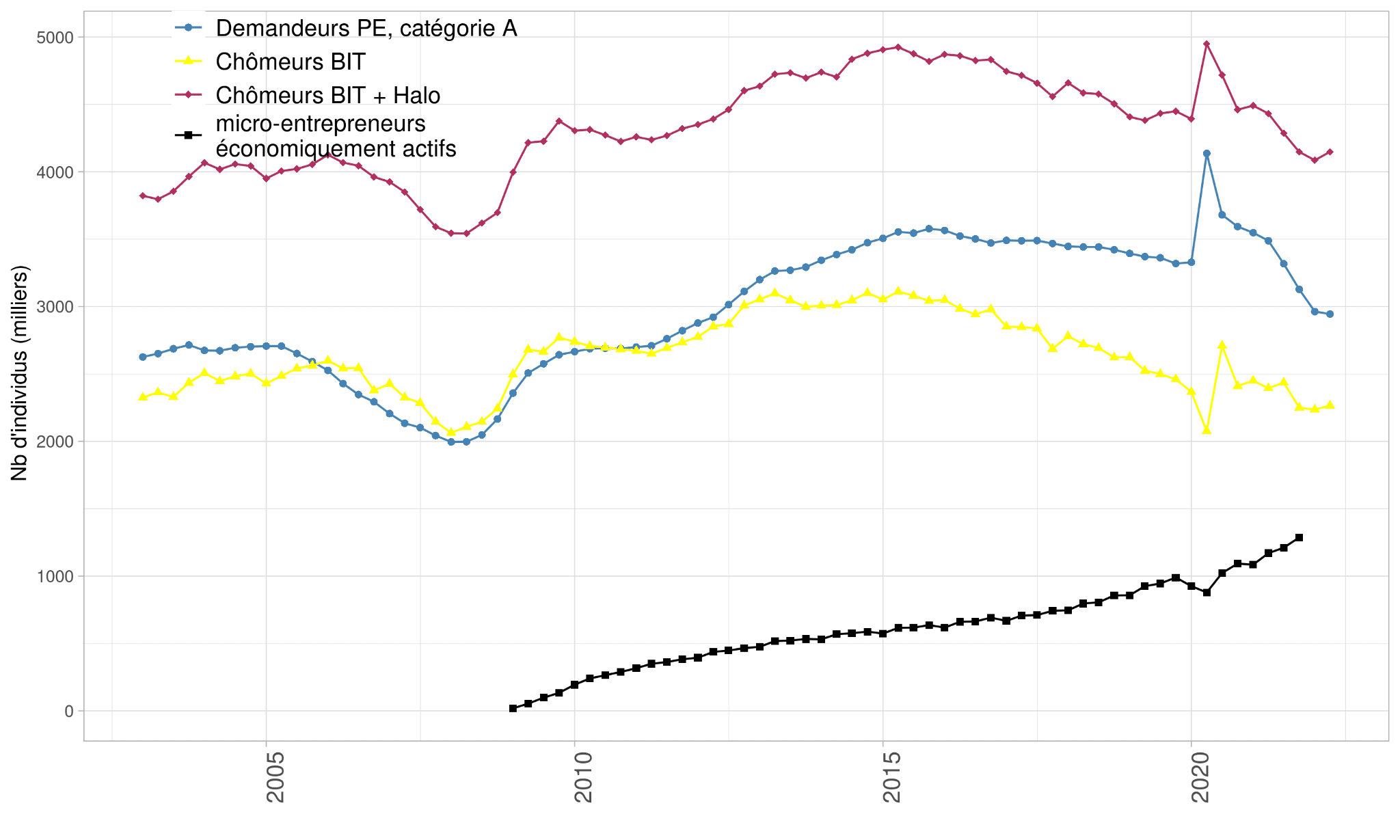

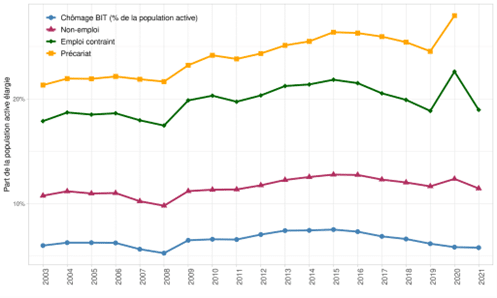

La plupart des chiffres communiqués sur l’emploi en France proviennent de l’enquête Emploi réalisée par l’INSEE, en cohérence avec les normes définies par le Bureau international du travail (BIT) à des fins de comparaison. Or cette définition du chômage est particulièrement restrictive, c’est un fait bien établi. Pour être comptabilisé, il faut non seulement n’avoir travaillé aucune heure au cours du dernier mois, mais également avoir cherché activement tout en étant disponible au cours des deux dernières semaines. En ce sens, le taux de chômage n’est que la partie émergée de l’iceberg de la privation d’emploi.

« Le taux de chômage n’est que la partie émergée de l’iceberg de la privation d’emploi. »

Pour mieux recenser les personnes totalement privées d’emploi mais souhaitant travailler, la notion de halo autour du chômage inclut ces inactifs au sens du BIT. En ramenant le chômage et son halo à la «population active élargie » (c’est-à-dire en emploi, au chômage au sens du BIT ou dans le halo autour du chômage), on obtient le « taux de non-emploi contraint » (Insee Références, 2021:129).

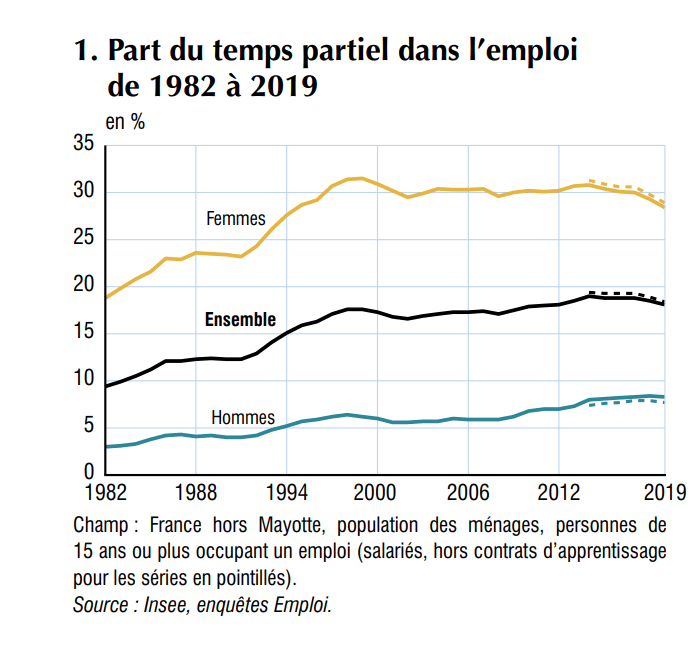

Cette mesure du taux d’emploi contraint ne rend toujours pas visibles les personnes -majoritairement des femmes (75%) et des employé.es (>50% )- travaillant à temps partiel, souvent de manière involontaire. Pour corriger cette lacune, l’INSEE les prend ingénieusement en compte via le « sous-emploi » qui correspond aux personnes ayant un emploi à temps-partiel, souhaitant travailler davantage et qui sont disponibles pour le faire. Ainsi, 40% des personnes en temps partiel contraint souhaiteraient travailler plus, sans toutefois trouver. En ajoutant cette catégorie aux deux précédentes, on obtient le nombre de personnes « contraintes dans leur offre de travail1, qui lui se porte plutôt bien.

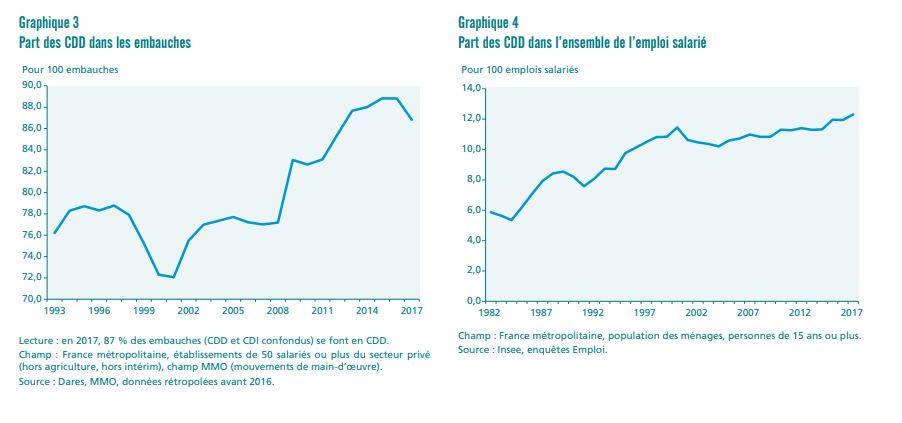

Quid encore des contrats peu stables, en CDD ou en intérim, qui connaissent une croissance regrettable depuis plusieurs décennies? Leur part dans l’emploi a doublé depuis 1982 et concerne aujourd’hui 12% des salariés alors que seul un tiers des individus ont choisi ce type de contrat (chiffre 2019 de l’Enquête Emploi 2020)2. De plus, la part des CDD de moins d’un mois est passée de 50 à 85% sur les dernières décennies, signe que le CDD n’est plus la porte vers un CDI mais une variable d’ajustement des cycles de production.

Que dire également de celles et ceux, de plus en plus nombreux, qui ont choisi l’illusion micro-entrepreneuriale pour échapper au chômage, sans que cela ne constitue une activité stable ou rémunératrice ? Le travail de Sarah Abdelnour (2014) montre que ce statut constitue le plus souvent une « gestion individuelle » du non-emploi, dans le but de meubler le chômage plutôt que de quitter le salariat. Car parmi ces entrepreneurs faisant grimper les statistiques de créations d’entreprise, 40 % étaient au chômage ou « sans activité professionnelle » juste avant de démarrer3 et la moitié ont un revenu inférieur à 290 euros par mois4. Pour leur rendre justice, on peut s’essayer à la construction d’une mesure large du « précariat » en France faute de meilleur terme. Celle-ci ajouterait aux « personnes contraintes » évoquées plus haut les CDD contraints et les micro-entrepreneurs à faible revenus (ou en sortie de chômage). L’important étant de ne pas considérer ces catégories d’emplois précaires comme disjointes de celles du sous-emploi mais de les reconnaître comme victimes des mêmes logiques d’exploitation et de libéralisation du travail. Selon la définition choisie, cela concernerait alors plus d’une personne « souhaitant travailler » sur quatre, un chiffre en augmentation, contrairement au taux de chômage au sens du BIT.

Enfin il est bon de se rappeler que l’Enquête Emploi, dont l’essentiel de ces statistiques sont tirées, n’est réalisée qu’auprès des personnes vivant dans un logement « ordinaire ». Ainsi celles vivant en foyer et les SDF sont totalement exclus du tableau de l’emploi. La fondation Abbé Pierre (2022:14) estime le nombre de personnes SDF en France à 300,000 en 2020.

Le travail, c’est la santé ?

L’intensification du travail et le grignotage des contre-pouvoirs des salariés peuvent avoir des conséquences terribles voire irréversibles. Bien que les statistiques de morts au travail doivent être manipulées avec précaution vu le manque d’homogénéisation dans la manière de compter, la situation en France est alarmante. Avec 790 morts au travail par an, elle est dernière au classement de l’UE (3,5 morts pour 100,000 salariés contre 1,7 en moyenne) (Alternatives Economiques, 2022). La France est également l’un des trois seuls pays où ce chiffre augmente.

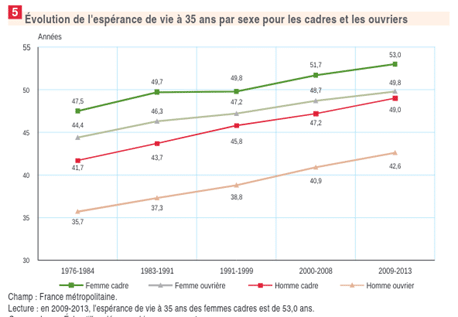

La situation est fortement différente selon les CSP. Chez les ouvriers, le nombre de morts au travail est environ 2 à 4 fois plus élevé que chez les employés et les professions intermédiaires supérieures. De manière plus générale, des conditions de travail souvent plus éprouvantes et des rémunérations plus faibles, aboutissent à de fortes inégalités en termes d’espérance de vie selon les CSP.

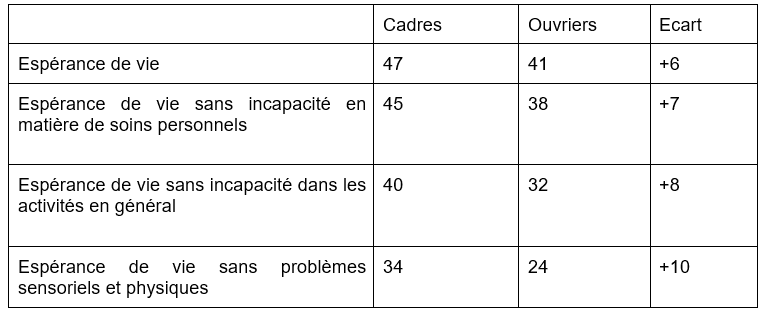

De plus, des données, certes un peu anciennes (2003), montrent que chez les hommes la différence en matière d’espérance de vie entre les cadres et les ouvriers est plus importante si on tient compte des incapacités. La proportion est similaire chez les femmes.

Ces différences d’espérance de vie en bonne santé reflètent en partie l’inégalité face à la pénibilité, conséquence notamment de l’intensification du travail lié à l’automatisation (Carbonnell, 2022), ainsi que des attaques répétées contre le Code du travail.

« En 2017, ce sont au total 13 500 000 de personnes, soit 60,9% des salariés, qui ont été exposées à un ou plusieurs facteurs de pénibilité lors de la semaine précédant leur visite médicale. »

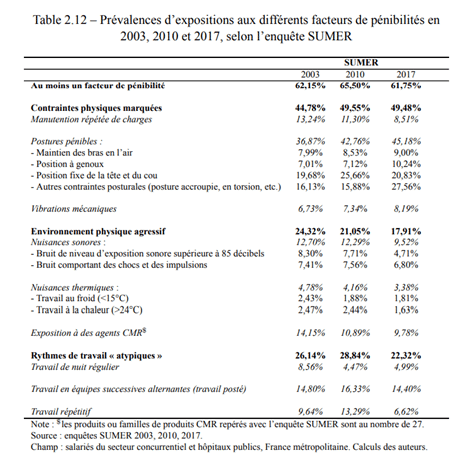

Par pénibilité, la législation reconnaît toute une série de critères qui font peser des risques à court et long-terme sur la santé des travailleurs, que ce soit des risques accidentels, physiques ou psychiques. L’enquête SUMER à partir des visite de la médecine du travail recense trois grandes familles de critères de pénibilités : les « contraintes physiques marquées » (postures pénibles, port de charges lourdes, vibrations mécaniques, etc.), un « environnement physique agressif » (bruits, températures, agents chimiques) et des « rythmes de travail atypiques » (3×8, travail de nuit, travail à la chaîne). En 2017, ce sont au total 13 500 000 de personnes, soit 60,9% des salariés, qui ont été exposées à un ou plusieurs facteurs de pénibilité lors de la semaine précédant leur visite médicale. 48,4% d’entre elles étaient soumises à des contraintes physiques marquées, 18% à un environnement physique agressif et 21% occupaient des emplois avec des rythmes de travail atypiques (travail de nuit régulier, travail posté, travail répétitif). Ces chiffres des pénibilités sont stables depuis 20 ans, alors même que la France s’est grandement désindustrialisée sur cette période, détruisant des emplois réputés dangereux et pénibles.

Nous sommes loin d’être entrés dans une société de services où les emplois les plus durs auraient disparu, leurs titulaires ayant été supplantés par des machines. Le travail, tel qu’il est pratiqué en France, reste encore en moyenne difficile et use les corps, une réalité qui touche d’autant plus les salariés que leurs revenus sont modestes.

Le travail, un graal ?

La route menant à un travail stable est longue et semée d’embûches. Une fois ce but atteint, certain.es y laisseront leur santé. Dans ces conditions tout individu peut s’interroger. A quoi bon tout cela ? Que va me rapporter mon travail aujourd’hui? En vivrai-je et y trouverai-je de quoi donner un sens à ma vie ?

Rimbaud disait que « la vie fleurit par le travail ». En effet, le travail est le médium par lequel l’Homme interagit avec son environnement et le transforme afin de répondre à ses besoins. En travaillant, en façonnant son environnement, il extériorise son être et se sent exister. Le travail, au sens philosophique, donne son sens à l’existence humaine. Pourtant, la notion de travail est intrinsèquement liée dans notre société à l’idée de production et de rémunération. Le travail, c’est produire un effort et percevoir une rémunération en échange. Ainsi, lui sont souvent associées les notions de fierté et de reconnaissance sociale.

« Une enquête menée par le sondeur Cluster17 en septembre indiquait ainsi que pour une majorité de Français (56%), le travail était “une valeur essentielle permettant aux individus de s’épanouir”. »

Une enquête menée par le sondeur Cluster17 en septembre indiquait ainsi que pour une majorité de Français (56%), le travail était « une valeur essentielle permettant aux individus de s’épanouir ». Cette proportion était sensiblement plus forte chez les électeurs de droite. Parmi les deux principales motivations évoquées par les Français s’agissant du travail, alors que le salaire arrivait en premier (36%), il était suivi de très près par le sentiment d’utilité (32%), les conditions de travail (29%) et la passion (27%). Réciproquement, parmi les raisons d’insatisfaction vis-à-vis du travail, ce sont les salaires trop bas (41%), la charge de travail (26%) et la perte de sens (25%) qui ressortent.

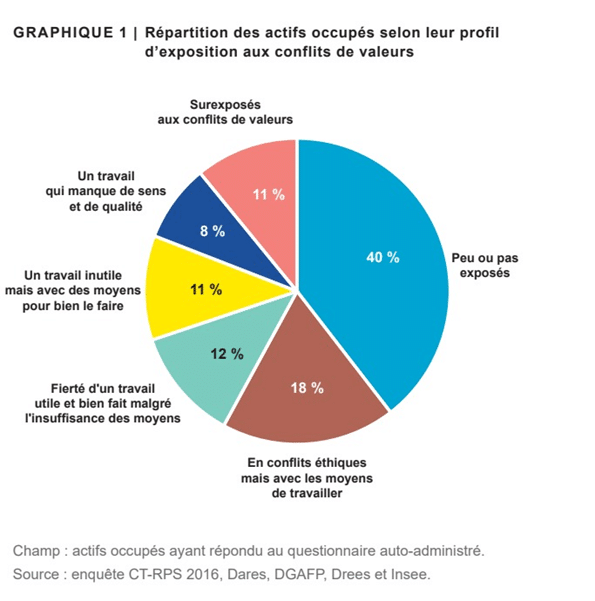

Ainsi, il semble exister un décalage, une déconnexion, entre d’une part ce que la majorité de la population attend du travail et d’autre part l’utilité, le sens et la manière dont le travail se réalise concrètement. Un élément particulièrement intéressant dans cette perspective est la prédominance des conflits de valeur liés au travail. D’après une étude récente de la DARES, 60% des Français seraient exposés à des conflits de valeur, soit en raison de conflits éthiques (18%), par manque de moyens de bien faire son travail (12%), d’absence d’utilité (11%), de contradiction avec ses valeurs (11%) ou d’absence de sens et de qualité du travail (8%).

Cette contradiction au travail se manifeste aussi à travers le niveau de maîtrise des conditions de production par ceux qui travaillent. En effet, l’émancipation par le travail créateur est profondément attaquée lorsque ceux qui le pratiquent n’ont plus la maîtrise ni de la manière dont il est réalisé, ni de son but et de son utilité. Ce sentiment est exacerbé d’autant plus lorsque le travailleur ne possède pas de vue d’ensemble sur le processus de production, notamment lorsque le travail parcellaire, à la tâche, se déploie. Ce qui tue le sens du travail, c’est la répétition, l’absence d’autonomie, l’absence de marge de décisions ou de reconnaissance. Selon l’enquête de la DARES sur les conditions de travail, 43% des salariés réalisent un travail répétitif et 30% n’ont pas le droit ou ne sont pas en mesure de régler les problèmes eux-mêmes, un fait limitant drastiquement leur autonomie. Par ailleurs, peu ont une maîtrise temporelle de leur travail : 45% doivent se dépêcher et 65% s’interrompre pour effectuer une tâche imprévue. Même si ces phénomènes sont inhérents en partie aux aléas du processus de production, ils sont accrus par les nouvelles pratiques micro-managériales du néolibéralisme. Il suffit de penser au cariste de chez Amazon, coaché à chaque instant par un logiciel qui lui indique ce qu’il doit faire et le temps dont il dispose.

Une déconnexion complète entre utilité du travail et rémunération salariale

Enfin, ce qui ressort comme étant peut-être la principale contradiction du travail tel qu’il est pratiqué dans la société actuelle, c’est bien la déconnexion complète entre utilité du travail, coût de la vie et rémunération salariale. Revenons au sondage de Cluster17 : 93% des Français estiment que le travail ne paie pas assez.

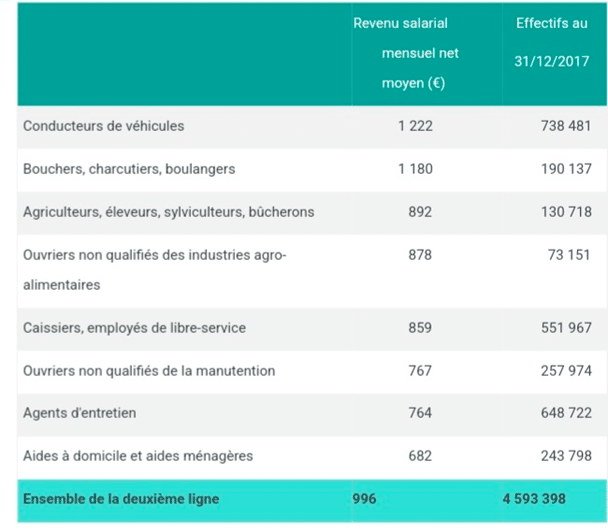

Première dimension de cette contradiction, le fossé entre le caractère essentiel d’un travail et la manière dont la société le valorise. Un rapport édifiant sur les travailleurs de la « seconde ligne » est sorti en 2021, commandé par la DARES. Ce travail a étudié les conditions de travail et de rémunération de tous ceux, au-delà du personnel soignant, qui ont continué à travailler pendant la crise du Covid, car leur travail était indispensable pour que les services essentiels fonctionnent. Caristes et conducteurs qui ont continué à manipuler et à transporter les marchandises vitales pour nos besoins, caissières et caissiers, agents d’entretien ou encore aides à domicile ; ce sont 4,6 millions de salariés du secteur privé répartis dans 17 professions qui sont essentiels. Les conclusions du rapport sont sans appel : « En moyenne, ces travailleurs sont deux fois plus souvent en contrats courts que l’ensemble des salariés du privé, perçoivent des salaires inférieurs de 30 % environ, (…), connaissent plus souvent le chômage (…). Ils travaillent dans des conditions difficiles, sont exposés plus fréquemment à des risques professionnels et ont deux fois plus de risques d’accident (…). »

« Ce qui ressort comme étant peut-être la principale contradiction du travail tel qu’il est pratiqué dans la société actuelle, c’est bien la déconnexion complète entre utilité du travail, coût de la vie et rémunération salariale. »

Et pourtant, les travailleurs de ces métiers essentiels se distinguent par un « fort sentiment d’utilité de leur travail, même avant la crise sanitaire. » L’analyse plus précise de leurs rémunérations est une illustration criante de la disjonction entre l’utilité du travail et sa valorisation. En moyenne, ces 4,6 millions de salariés touchent moins de 1000 euros et se retrouvent donc en-dessous du seuil de pauvreté (1102 €), alors même que sans eux, la société s’effondrerait. Parmi ces métiers, les plus maltraités et exploités sont ceux des agents d’entretien et des aides à domicile, professions employant très majoritairement des femmes ou des personnes issues de l’immigration.

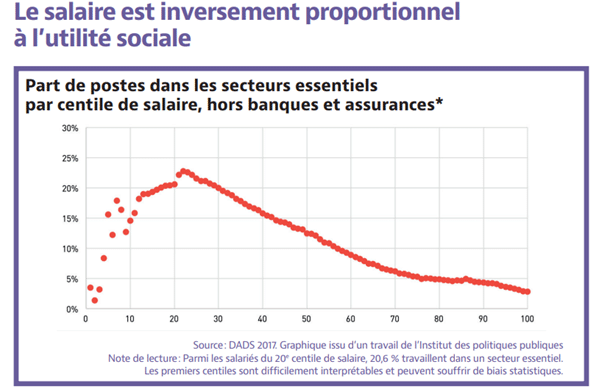

Rémunération moyenne des salariés de seconde ligne, DARES, 2021

Cette contradiction entre utilité et rémunération est d’autant plus visible lorsque l’on regarde l’ensemble du spectre des métiers. Plus on monte dans l’échelle des salaires, moins les métiers essentiels sont présents. La maltraitance de nombreux métiers essentiels, auxquels on pourrait aussi ajouter le personnel hospitalier ou les enseignants, n’est que le reflet d’une distribution des salaires dont le caractère inégalitaire augmente régulièrement, avec notamment un décrochage fort de hauts salaires bien moins « essentiels ».

Des rémunérations (très) inégales

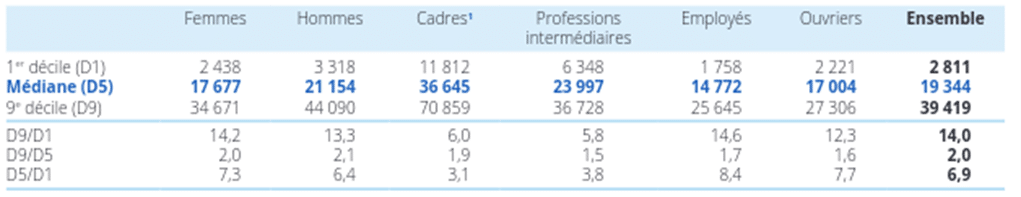

Les statistiques les plus diffusées en la matière, celles de l’INSEE, sont particulièrement inadaptées pour appréhender l’inégalité salariale. L’indicateur phare de l’INSEE est l’écart interdécile qui mesure le rapport entre le revenu seuil au-delà duquel se situent les 10 % des revenus les plus élevés et celui en-deça duquel se trouvent les 10 % les plus faibles. Or deux deux phénomènes majeurs sont alors totalement masqués : la prévalence des très bas salaires dus au temps partiel, particulièrement prévalent chez les femmes et les jeunes (Angeloff, 1999; Sénat, 2008) ; et l’explosion des très hauts revenus.

Or plusieurs signes montrent que ces questions méritent d’êtres suivies attentivement. Les 10% des salariés les moins bien payés touchent 2800 euros par an en France (3300 chez les hommes et 2400 chez les femmes). En moyenne au sein des 10% du bas de l’échelle, la somme des revenus salariaux et des allocations chômage n’a augmenté que de 500 euros entre 1996 et 2019 contre 6200 euros pour les 10% du haut (et 9000 euros pour les 5%). Une évolution inverse de celle de l’écart interdécile qui est passé de 25 à 20 dans le privé donc. La part des très hauts salaires regroupant les 1% des salariés les mieux payés (sans prendre en compte les rémunérations complémentaires liées au capital dont l’intéressement ou l’actionnariat) est repartie à la hausse depuis 20 ans, pour atteindre 8% de masse salariale soit son niveau d’avant mai 68 !

« La part des très hauts salaires regroupant les 1% des salariés les mieux payés (sans prendre en compte les rémunérations complémentaires liées au capital dont l’intéressement ou l’actionnariat) est repartie à la hausse depuis 20 ans, pour atteindre 8% de masse salariale soit son niveau d’avant mai 68 ! »

Phénomène plus marquant encore et particulièrement frustrant quand les salaires « normaux » stagnent ou bougent si peu, le salaire moyen des patrons du CAC 40 qui était de 2,25M d’euros en moyenne en 2002, soit 177 fois le salaire d’un ouvrier non qualifié de l’industrie (OFCE, 2004), s’est élevé à 8,7M d’euros en 2021. En 2022, il devrait être de 7,4M euros (BFM, TV) !

La souveraineté sur le travail comme solution ?

Le travail, tel qu’il se déroule en France, est traversé par de nombreuses questions et enjeux, qu’il est possible de résumer en trois grandes contradictions.

La première est d’ordre statistique avec une contradiction entre d’une part une augmentation officielle de l’accès à l’emploi via la baisse, tout officielle, du chômage depuis 10 ans et d’autre part une hausse de la précarité qui touche plus d’un quart des actifs. Ainsi, le travail en lui-même, surtout s’il est précaire, ne suffit plus pour vivre correctement.

La deuxième contradiction oppose d’un côté la dimension supposée émancipatrice du travail du fait de la fierté qu’il apporterait à ses acteurs et de son rôle d’instance centrale de socialisation dans la vie des Français et de l’autre le caractère dégradé de ses conditions matérielles concrètes de réalisation. Tandis que les Français.es pensent en majorité que le travail ne sert pas uniquement à gagner sa vie et que 4 Français.es sur 10 vivent avec une autre personne rencontrée sur leur lieu de travail, les conditions de travail restent difficiles pour de nombreux salariés. L’usine, l’atelier ou le bureau demeurent pour 63% des Français.es corrélés à des facteurs de pénibilités. La maladie ou même la mort dues aux conditions de travail guettent encore une partie de la population, en particulier les classes populaires.

Enfin, la troisième contradiction résulte de la divergence entre l’utilité concrète du travail pour la société et la manière dont il est valorisé monétairement et socialement. Il existe nettement une relation inverse entre le caractère crucial d’un emploi et sa rémunération, et cette contradiction devient à chaque crise un peu plus visible. Les métiers essentiels sont pillés et maltraités dans un système économique dont l’antagonisme avec notre capacité à faire société se fait toujours plus net.

Ces contradictions revêtent chacune une forte dimension inégalitaire et s’appliquent avec d’autant plus de vigueur sur les plus modestes et sur les classes populaires.

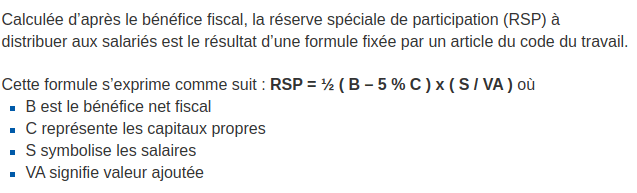

L’évolution dialectique, les unes par rapport aux autres, de ces contradictions est susceptible d’introduire des changements profonds et structurels dans l’organisation de la société. Quelles réponses pourraient leur être apportées pour les dépasser ? A cet égard, une proposition ou tout du moins une formule semble offrir un horizon digne d’intérêt, celle d’un retour de la « souveraineté populaire sur le travail ». Cette proposition, décrite notamment lors d’un entretien avec le sociologue Bernard Friot paru dans nos colonnes, part du principe qu’un travail émancipé doit être sorti de sa pratique capitaliste pour qu’à chaque instant, les salariés puissent fixer de manière collective les conditions de la production ainsi que d’en déterminer l’objectif afin de répondre à des besoins identifiés collectivement. Cette nouvelle souveraineté sur le travail pourrait permettre de lui redonner du sens, de le rendre éthiquement cohérent et de l’inscrire dans une logique démocratique. Cette proposition s’inscrit au sein d’une large palette de solutions permettant aux salariés de regagner effectivement du pouvoir sur leur lieu de travail : cogestion avec une augmentation des parts décisionnelles pour les salariés, structures coopératives de partage du capital ou encore salaire à vie, rattachant tout salaire non à un emploi mais à une qualification. Travail vient du mot latin Tripalium qui était un objet de torture reposant sur trois pieux. Il serait enfin temps que les rythmes imposés, les conditions sanitaires et les salaires versés cessent d’être trois piliers de la misère sociale.

Bibliographie :

Abdelnour, Sarah. L’auto-entrepreneuriat : une gestion individuelle du sous-emploi. Nouvelle Revue du travail, 2014, 5. Accessible via: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01511924

Cette, G. Koehl, L., Philippon, T. Labor share. Economics Letters, 2020,188.

Disparités d’exposition aux facteurs de pénibilité en milieu professionnel et inégalités sociales de santé, DARES, août 2022

Emploi, chômage, revenus du travail. Insee Références, Édition 2022. Accessible via: https://www.insee.fr/fr/statistiques/6453776

Enquête sur les conditions de travail (DARES-DREES), 2019.

Indicateurs économiques et sociaux de la CGT – Baromètre 2022. Accessible via: https://analyses-propositions.cgt.fr/barometre-eco-indicateurs-economiques-et-sociaux-2022

Juan Sebastián Carbonell, Le futur du travail, Paris, Amsterdam éditions, 2022, 192 p

La « double peine» des ouvriers : plus d’années d’incapacité au sein d’une vie plus courte, Populations et sociétés, 2008

Mouhanna, Christian. Entretien avec Alain Desrosières. Sociologies pratiques, 2011, 1. Accessible via: https://www.cairn.info/revue-sociologies-pratiques-2011-1-page-15.htm

Rapport d’information fait au nom de la mission commune d’information sur les politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, Sénat, 2008.