Sécheresses historiques, canicules, inondations, déplacement des populations… 2022 est l’année de tous les records en ce qui concerne le changement climatique. Ces événements sont souvent dénoncés comme étant le fruit d’un manque d’engagement des gouvernements. Si ce constat est irréfutable, il ne doit pas éclipser l’impact des banques centrales, chargées de réguler la quantité de monnaie qui circule dans l’économie. Loin d’être anodine, cette mission exerce une influence majeure sur la capacité de production et de consommation – et de pollution -, mais aussi sur les niveaux de richesse.

Consciente du risque que représente la menace climatique tant pour l’humanité que pour l’économie et le secteur bancaire, la Banque centrale européenne (BCE), tente de verdir sa politique monétaire depuis plusieurs années. Le 4 juillet dernier, elle a notamment décidé de mettre en place de nouvelles mesures pour y parvenir. Si ces différentes actions permettent de la hisser en tête des banques centrales les plus investies, la menace grandissante d’une crise financière alimentée par une politique monétaire continuellement accommodante pourrait néanmoins venir compromettre la faisabilité de ses ambitions climatiques. Pour réduire les risques, s’accorder avec ses engagements, soutenir l’objectif de réduction des émissions de carbone de l’Union Européenne, et même inciter les autres banques centrales à verdir leur politique monétaire, la BCE doit s’éloigner de son dogmatisme et exploiter de nouveaux leviers.

Le réchauffement climatique, une menace pour le secteur financier ?

L’attention des banques centrales accordée aux enjeux climatiques est récente. En 2017, plusieurs institutions monétaires de la zone euro fondent – au côté de la Banque d’Angleterre -, le NGFS (Network for Greening the Financial System), un réseau visant à élaborer des recommandations sur le rôle des banques centrales en matière de changement climatique. L’ensemble de l’Eurosystème y a ensuite adhéré, tout comme la Réserve fédérale américaine et la Banque populaire de Chine.

En janvier 2020, la BCE lance une « révision stratégique » où elle décide notamment d’examiner la manière dont elle pourrait inclure les enjeux climatiques à son mandat. Depuis sa création en juin 1998, l’institution de Francfort est guidée par différentes règles structurantes dont la plus importante est la stabilité des prix, à travers un objectif d’inflation de 2% par an. Du fait de ce mandat, la plupart des mesures prises ces dernières années ont consisté à estimer le risque que peut engendrer le réchauffement climatique sur l’économie et le secteur financier européen, plutôt que d’agir par le biais de la politique monétaire.

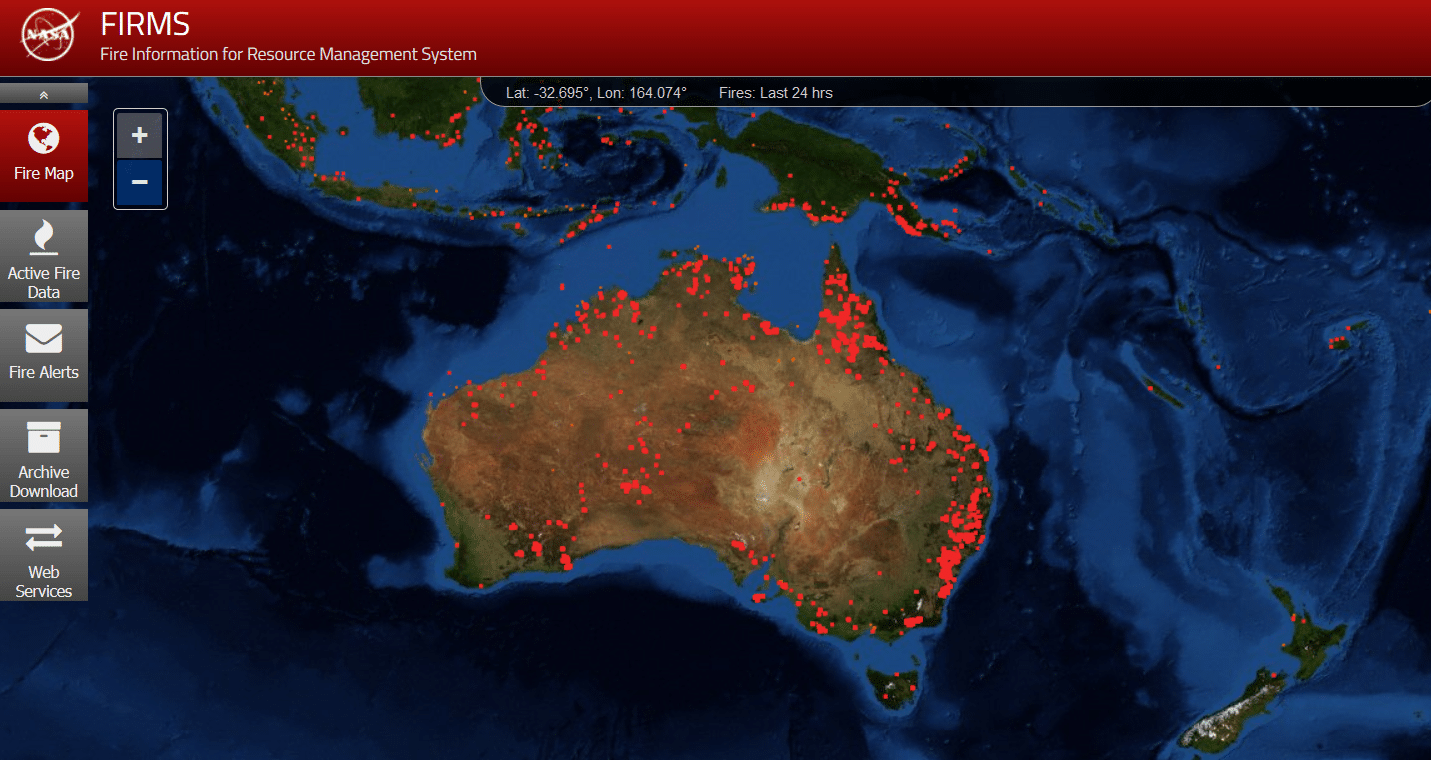

Dans cette perspective, elle publie en septembre 2021 un test de résistance où elle évalue les conséquences d’un scénario d’inaction climatique sur de nombreuses entreprises et près de 1.600 banques européennes. Pour compléter ce travail, elle démarre en janvier 2022 un nouveau test de résistance prudentiel permettant de mesurer la capacité des banques à absorber les conséquences financières liées aux risques physiques, tels que la chaleur, les sécheresses et les inondations…

Les résultats de ces différentes études sont sans appel : l’Eurosystème est peu préparé au réchauffement climatique. Sans de profonds changements, le PIB et la stabilité de la zone euro seront affectés, d’autant que le risque est inégalement réparti – certaines régions étant plus exposées que d’autres. D’un point de vue financier, le changement climatique constitue un enjeu majeur car la plupart des banques n’ont pas de dispositif adéquat de gestion des risques climatiques et ne prennent pas en compte ce facteur dans leurs activités de crédit.

Sans de profonds changements, le PIB et la stabilité de la zone euro seront affectés, d’autant que le risque est inégalement réparti.

Cette impréparation présente un risque bancaire. Comme le démontre une étude de l’Institut Rousseau, ou encore l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, les actifs adossés à des énergies fossiles sont susceptibles de devenir des « actifs échoués » (stranded assets) à mesure que les décisions politiques suspendent l’utilisation de ce type d’énergie (pétrole, charbon, gaz). Étant donné que ces investissements représentent, en termes de stock, l’équivalent de 95% des fonds propres de chacune des onze principales banques européennes, et qu’ils figurent fréquemment dans les échanges de garanties servant à couvrir le risque de crédit lors d’opérations financières (collatéraux), la perte de valeur de ces actifs pourrait fortement et soudainement affecter le secteur bancaire. D’autant que la BCE a seulement l’intention de verdir ces collatéraux « d’ici 2024 », et après « différents tests. »

En plus de cette menace persistante, la surexposition des institutions financières à l’égard des énergies fossiles les condamnent à subir des pertes face à tout type de dérèglement climatique. En juillet dernier, la BCE a notamment déclaré que 41 grandes banques de la zone euro pourraient perdre l’équivalent de 70 milliards d’euros en cas de sévère remontée des températures.

Si ce chiffre semble faible au regard du bilan des banques (tout comme pourrait le paraître d’autres estimations), les pertes potentielles sont souvent sous-estimées. En effet, les données disponibles sont rares car la modélisation d’événements climatiques est une tâche herculéenne et imparfaite. Identifier l’exposition totale des institutions financières aux risques climatiques est ainsi extrêmement compliqué, si ce n’est impossible.

Le mandat de la BCE remis en cause ?

D’ores-et-déjà, la crise climatique exerce une influence sur le système monétaire et financier. Alors que l’inflation ne cesse de progresser et atteint désormais 9.1% en août dans la zone euro, la rareté grandissante des énergies fossiles et la multiplication des catastrophes climatiques (sécheresses, inondations, pénuries…) contribuent à la spirale inflationniste.

Dans ce contexte, le mandat de la BCE devient alors, lui aussi, directement exposé à un scénario d’inaction ou d’anticipation jugée trop tardive. À ce titre, Isabel Schnabel et Frank Elderson – deux banquiers centraux de la BCE – ont récemment déclaré : « De par ses effets directs sur la stabilité des prix, le changement climatique est au cœur de la mission principale de la BCE. »

En reconnaissant l’impact du changement climatique sur l’inflation – notamment du fait des pénuries ainsi créées – la BCE admet qu’il doit être pris en compte dans l’élaboration de ses politiques, car il remet en cause son objectif primordial. Une condition vraisemblablement indispensable pour passer outre les traités européens, bien que la menace existentielle du réchauffement climatique soit connue déjà depuis plusieurs décennies.

Orienter les investissements privés

La BCE a donc décidé de franchir un nouveau cap le 4 juillet dernier en déclarant que tous ses nouveaux achats d’actifs de multinationales seront, à compter d’octobre 2022, soumis à des critères environnementaux. Plus récemment, elle a fait savoir dans un communiqué que ces critères correspondent aux émissions de carbone de l’entreprise, ses ambitions climatiques et la transparence de son reporting.

Si la portée de cette mesure est minime – les obligations d’entreprises représentent moins de 12% du bilan de la BCE, composé très majoritairement de titres de dettes publiques -, elle reste inédite car elle montre un signe de détachement face à l’obsession de neutralité de marché. (Ce principe cardinal implique que la politique monétaire ne peut cibler spécifiquement une entreprise ou un secteur afin de ne pas introduire de distorsions sur les marchés). En agissant ainsi, la banque centrale reconnaît donc le besoin de s’éloigner de certaines règles devenues contraignantes face à la nécessité d’agir en faveur du climat.

Dans le cadre des traités actuels, il sera toutefois difficile pour la BCE d’aller plus loin. Mener une politique climatique véritablement ambitieuse impliquerait notamment de réformer ou d’abroger les articles 123 et 130 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) à des fins d’investissements écologiques.

Mais au-delà d’une intervention sur le marché secondaire, qui encourage la BCE à poursuivre sa politique de « fuite en avant », l’institution de Francfort pourrait agir sur son taux de refinancement. Une banque qui continue d’investir massivement dans des projets liés aux énergies fossiles serait ainsi pénalisée par un taux d’intérêt plus élevé, tandis qu’une institution qui œuvre en faveur du climat disposerait d’un taux plus accommodant. Un taux à intérêt négatif pourrait même être appliqué pour les entreprises les plus engagées, afin d’inciter l’investissement en faveur de la transition écologique.

Dans le même temps, comme le propose notamment l’économiste Jézabel Couppey-Soubeyran, des « TLTRO verts » pourraient être créés, c’est-à-dire des opérations de refinancement à long terme permettant aux banques de prêter à des coûts avantageux aux entreprises et aux ménages européens. Une mesure qui aurait la double efficacité de s’inscrire dans le temps long, ce que requiert la cause climatique, et de distribuer des crédits productifs, ce qui n’est pas inflationniste. Néanmoins, ces facilités de prêts doivent être conditionnées à une politique d’engagement climatique extrêmement rigoureuse de la part du débiteur. La banque centrale devra s’assurer que ces crédits verts se dirigent vers des banques, entreprises et ménages dont les projets sont alignés sur les Accords de Paris. L’efficience de cette mesure réside dans cette intransigeance.

Financer directement les États : le débat interdit

Dans le cadre des traités actuels, il sera toutefois difficile pour la BCE d’aller plus loin. Mener une politique climatique véritablement ambitieuse impliquerait notamment de réformer ou d’abroger les articles 123 et 130 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) à des fins d’investissements écologiques. Le premier article condamne les pays de la zone euro à emprunter sur les marchés financiers plutôt que de se financer auprès de leur banque centrale nationale, tandis que le second pose le principe de l’indépendance des banques centrales. Or, étant donné les besoins et l’importance de l’enjeu, pouvoir directement financer les États et laisser interagir ces derniers avec la politique climatique de la BCE s’avère être un impératif. Ainsi, revenir sur ces deux articles permettrait de créer un policy mix vert à fort impact, c’est-à-dire une combinaison optimale entre la politique budgétaire et la politique monétaire autour des enjeux climatiques. La question de savoir si une telle réforme des traités européens serait possible sans dissolution de l’Union européenne reste ouverte.

Étant donné les besoins et l’importance de l’enjeu, pouvoir directement financer les États et laisser interagir ces derniers avec la politique climatique de la BCE s’avère être un impératif.

D’autres solutions en matière monétaire existent, comme l’injection monétaire libre de dettes (en contrepartie d’investissements écologiques). Injecter de la monnaie libre de dettes permet d’éviter à ce que la création monétaire soit vectrice de cycles, source de crises économiques, sociales et écologiques. Concrètement, de la monnaie serait émise – en quantité limitée – par les différentes banques centrales et serait allouée aux gouvernements selon leurs besoins. Néanmoins, pour éviter toute perte et inégalité de répartition, les sommes versées devront faire l’objet d’un reporting climatique strict et continu. Cette mesure permettrait de soutenir la transition écologique. Ici encore, elle se heurte au mur du droit européen : le Pacte de stabilité exige notamment que la dette publique n’excède pas 60% du PIB (règle devenue désuète par sa transgression généralisée, mais que l’Allemagne entend bien ré-imposer au continent tout entier)…

Ce levier décisif qu’est l’injection monétaire libre de dettes peut être appliqué sur les banques publiques d’investissement et notamment la BEI – Banque Européenne d’Investissement – qui continue de se financer sur les marchés financiers à défaut de détenir le pouvoir de création monétaire. Proposée par Alain Grandjean et Nicolas Dufrêne dans le livre Une monnaie écologique, cette mesure permettrait de soutenir l’institution européenne dont l’objectif est de « prêter dans le but de soutenir la croissance durable et la création d’emplois. »

Alors que la hausse de l’inflation, l’augmentation des taux d’intérêts, la guerre en Ukraine, et la crise énergétique affectent les pays européens à des degrés différents, abroger les articles 123 et 130 du TFUE (et récuser ce dernier si sa réforme s’avère impossible) s’avère un impératif de premier ordre, du fait de l’urgence climatique comme de l’imminence d’une nouvelle crise des dettes souveraines…