Après des mois de déni, le gouvernement français a fini par reconnaître que la perspective d’une pénurie énergétique, et notamment d’électricité, cet hiver était bien réelle. Dans l’urgence, une centrale à charbon a été rouverte et un plan de sobriété est en train d’être bricolé. Le manque probable d’énergie avait pourtant été anticipé depuis des années, durant lesquelles tous les choix ont été reportés sine die. À court terme, plusieurs options de sobriété peuvent être mises en place pour pallier le pire. Mais à moyen terme, une véritable planification énergétique et une sortie des mécanismes européens qui ont ruiné et affaibli EDF est indispensable.

Le 25 juin dernier, une tribune des patrons des trois grands énergéticiens – EDF, Engie et Total – faisait l’actualité. Face à la flambée des prix de l’énergie et aux risques de pénuries pour l’hiver prochain, les trois entreprises appelaient à mettre en œuvre un « plan d’urgence de sobriété » au regard d’une situation qui « menace notre cohésion ». Une annonce qui venait contredire le discours officiel du gouvernement, qui évoquait alors une situation énergétique contrôlée et maîtrisée. Ainsi, deux jours plus tôt, Matignon affirmait que « nous sommes dans une situation plus favorable que d’autres pays européens pour assurer notre sécurité d’approvisionnement ». La veille, le gouvernement annonçait pourtant discrètement le prolongement de l’utilisation de la centrale à charbon (une énergie 250 fois plus polluante que le nucléaire ou 70 fois plus que l’éolien) Emile Huchet de St-Avold, près de Metz, afin de répondre aux risques de pénurie.

Depuis, le ton a changé : le 10 juillet dernier, Bruno Le Maire reconnaissait être face à des “choix compliqués” et déclarait que “nous ne pourrons pas continuer à nous chauffer et à nous déplacer comme si de rien n’était”. Quatre jours avant, Elisabeth Borne annonçait quant à elle la renationalisation d’EDF, qui fait face à de grandes difficultés financières. Enfin, le 14 juillet, Emmanuel Macron a évoqué un objectif de 10% d’économie d’énergie d’ici deux ans. La tribune des PDG a donc certainement contribué à faire bouger le gouvernement, qui, sans doute par électoralisme, a refusé pendant des mois de reconnaître l’ampleur du problème, préférant mentir et infantiliser les Français, en leur faisant croire que tout allait bien. Notons ici l’ironie de la situation. Ce sont bien des patrons d’entreprises, dont le business consiste à vendre de l’énergie qui appellent à mettre en œuvre une sobriété d’urgence ! Comment en sommes-nous arrivés là ?

Un problème constamment reporté

Si la France est aujourd’hui menacée par une pénurie d’énergie, cette dernière était évitable. La situation actuelle s’explique en effet par l’impréparation complète des politiques publiques depuis une quinzaine d’année pour assurer l’autonomie énergétique française. Les risques de pénurie portent à la fois sur les énergies fossiles, et notamment le gaz, mais aussi sur l’électricité. Pour chaque énergie, les causes de potentielles pénuries ne sont pas exactement les mêmes. Mais tandis qu’en matière de pétrole et de gaz, les causes sont d’origine géopolitique, en particulier en lien avec la crise en Ukraine, la situation préoccupante en matière d’électricité possède des explications directement liées aux politiques publiques françaises et à l’impréparation gouvernementale en matière de mix électrique. Celles-ci sont de trois ordres : conséquence de la crise en Ukraine et des tensions sur le marché du gaz, dysfonctionnements importants du parc nucléaire de l’Hexagone et retards de développement des énergies renouvelables.

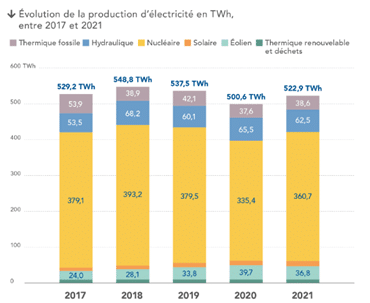

Pour mémoire, l’électricité représentait environ 25% des consommations énergétiques en France en 2021, principalement produite par le nucléaire (environ 70%), les renouvelables (22%) et les centrales thermiques à gaz, charbon et fioul (8%). La diminution forte des importations de gaz liée à la guerre en Ukraine a une incidence relativement modérée sur le niveau de production. Les centrales à gaz représentent 6% de l’électricité produite en France et moins d’un cinquième du gaz provient de Russie. Toutefois, et de manière très défavorable pour la France, le marché européen aligne le prix de l’électricité sur celui du gaz, qui est généralement utilisé dans la dernière centrale appelée pour répondre à la demande. Ainsi, la guerre a surtout une incidence sur le coût de l’électricité, plus que sur le niveau de production absolu.

La tension sur l’approvisionnement électrique est la conséquence d’une forte diminution des marges du système électrique pour répondre aux pics de consommation.

La tension sur l’approvisionnement électrique est surtout la conséquence d’une forte diminution depuis une décennie des marges du système électrique pour répondre aux pics de consommation : fermeture de plusieurs centrales à charbon, arrêt anticipé de Fessenheim, retards sur l’EPR de Flamanville. Ces fermetures n’ont été que très insuffisamment compensées par de nouvelles capacités renouvelables. Cette marge est donc actuellement réduite à presque rien en raison des fortes secousses que connait le parc nucléaire. Alors que celui-ci garantit historiquement une marge de sécurité importante au pays, il connaît un taux de disponibilité particulièrement bas, et ce pour deux raisons.

D’une part, toute une série d’arrêts pour maintenance, prévus pendant le Covid, ont été repoussés et ont lieu maintenant. D’autre part, le parc fait face à l’événement redouté par les stratèges de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), celui des défauts dé série. En effet, en fin d’année dernière, un défaut de corrosion sur le circuit secondaire, le circuit de refroidissement du réacteur a été détecté sur les centrales de Penly, Chooz et Civaux, obligeant à les arrêter pour organiser des contrôles. Par la suite, ce sont tous les réacteurs d’un même palier, c’est-à-dire construits à la même période et correspondant à la même technologie, qui vont devoir être arrêtés rapidement pour maintenance et vérification, faisant fortement baisser le nombre de réacteurs disponibles. A l’heure où nous parlons, 27 des 56 réacteurs sont à l’arrêt pour des travaux prévus ou non, soit presque la moitié du parc hexagonal. Cet état de fait est probablement la conséquence des nombreuses années de sous-investissement dont a souffert le parc nucléaire au tournant des années 2000, ainsi qu’à la forte hausse du niveau de sûreté post-Fukushima.

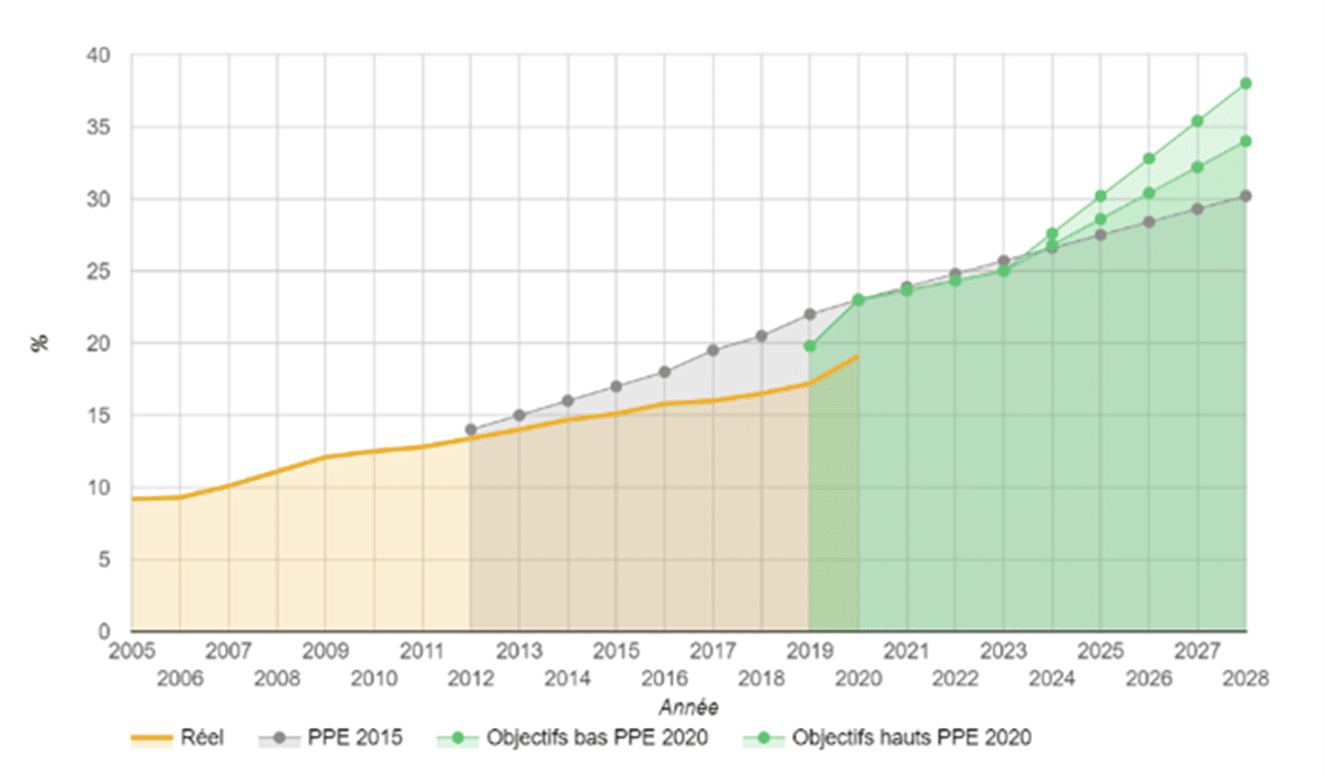

Enfin, le dernier élément expliquant la forte tension en matière de production électrique est le retard conséquent pris en matière de développement des énergies renouvelables (EnR) depuis dix ans en France. En cumulé, la France accuse déjà un retard de près de 20% par rapport à ses objectifs : en 2020, les EnR constituaient 19,1% de l’électricité produite, alors que les objectifs prévoyaient d’atteindre 23%. L’absence de planification et de leadership fort pour soutenir leur développement explique en partie ce retard. A l’heure actuelle, alors que nous possédons la plus grande façade maritime européenne, aucun parc éolien en mer n’est encore raccordé, en raison notamment de retard au niveau des autorisations ! Par ailleurs, la production renouvelable a légèrement reculé (-5% par rapport à 2020), conséquence d’une situation météorologique défavorable qui a vu les barrages être moins productifs et le vent des éoliennes plus faible.

Alors que nous possédons la plus grande façade maritime européenne, aucun parc éolien en mer n’est encore raccordé !

Toutefois de manière plus globale, le retard pris en matière d’éolien et de solaire est aussi la conséquence d’une absence de planification et de construction de filières de production françaises. Là encore, les règles européennes sont largement en cause : en rendant obligatoires les appels d’offre pour la création d’EnR, elles ont encouragé l’achat de matériel étranger moins cher, notamment d’origine chinoise. Par exemple, la société Photowatt, qui produit des panneaux photovoltaïques bas-carbone en France, ne reçoit aucune commande de son propriétaire, EDF, qui souhaite s’en séparer ! En matière d’hydroélectricité, si le potentiel de la France est déjà largement exploité, les investissements dans les barrages demeurent insuffisants. En effet, la menace d’une ouverture à la concurrence exigée par l’UE conduit EDF à retarder les grands travaux : pourquoi améliorer des outils de production qui risquent de se retrouver aux mains des concurrents ? Enfin, l’absence de planification et de portage politique mène à une acceptabilité plus faible, notamment en ce qui concerne l’éolien, donnant un pouvoir démesuré à des intérêts très localisés.

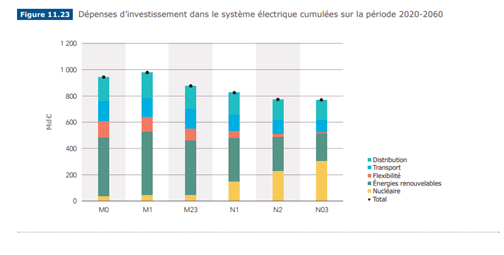

Globalement, cette situation est le reflet d’une impréparation forte de l’Etat français depuis plusieurs années et de l’absence de stratégie claire. Notre parc électrique se trouve à un tournant déterminant, et nécessite des choix clairs de la part des pouvoirs publics. Quel que soit l’avenir du futur mix électrique, 100% renouvelable ou bien avec une relance du nucléaire, des options doivent être prises pour assurer le fonctionnement de notre production électrique. Pour reprendre les mots de l’étude structurante de RTE : « Quel que soit le scénario choisi, il y a urgence à se mobiliser ». Alors que les centrales du programme de nouveau nucléaire voulu par Macron ne seraient raccordées qu’au plus tôt en 2035, il faut lancer une stratégie de développement du renouvelable très rapide et avec un fort soutien de l’Etat. Pour cela, des investissements conséquents doivent être consentis. Selon le scénario, ces investissements devraient s’élever entre 20 et 25 milliards d’euros par an. Pour l’heure actuelle, ils s’élèvent à environ 13 milliards par an, auxquels il faudrait donc ajouter de 7 à 12 milliards supplémentaires.

L’urgence d’un plan de sobriété énergétique

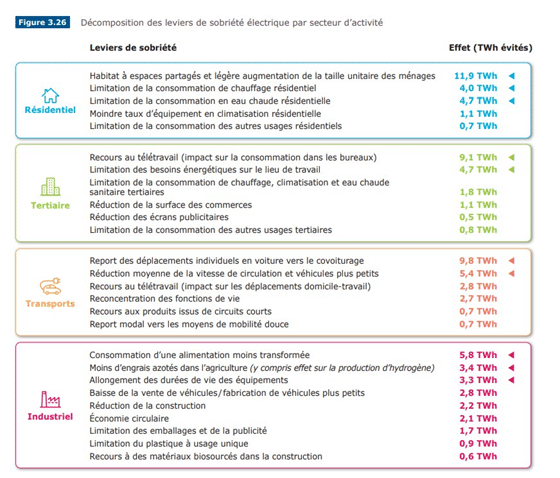

Pour faire face à l’urgence qui vient, et en attendant que de nouveaux moyens de production décarbonés ne soient raccordés, il est vital de décréter un plan d’urgence nationale en matière de sobriété énergétique. Qu’entend-on d’ailleurs par cette notion de sobriété ? Il existe en réalité plusieurs types de sobriété : la sobriété d’usage consistant à réduire l’usage de certains équipements ou diminuer certaines activités particulièrement énergivores, la sobriété de substitution consistant à remplacer un appareil énergivore par un autre, plus performant, ou prendre le vélo ou les transports en commun plutôt que la voiture, la sobriété dimensionnelle consistant à ajuster les appareils aux besoins et enfin la sobriété collaborative, consistant à mutualiser des équipements à plusieurs. Chacune de ces dimensions permet de faire des économies d’énergie sans réduire considérablement le confort de nos vies. Elles relèvent à la fois de comportements individuels et de comportements collectifs.

Afin de redonner de la marge de sécurité à notre réseau et à nos approvisionnements, RTE liste dans son étude « Futurs énergétiques » toute une série de comportements et de mesures qui pourraient être mis en œuvre à court ou moyen terme. Autant de propositions utiles pour baisser la consommation lors des pics de froid du prochain hiver. Un plan de sobriété efficace permettrait de baisser la consommation de l’ordre de 5 à 10% dès cet hiver.

En cas de tension sur le réseau électrique, plusieurs mesures permettent d’empêcher les coupures chez les citoyens. Tout d’abord, un certain nombre d’industries, fortement consommatrices, s’engagent chaque année à arrêter leur production. On dit qu’elles « effacent leurs consommations » en échange d’une rémunération fixée par contrat en amont. Dans un deuxième temps, RTE peut baisser légèrement la puissance électrique transmise à l’ensemble des consommateurs, sans que ce soit réellement perceptible pour chaque consommateur. Enfin, il est ensuite possible de procéder à du lissage intelligent de la consommation, en diminuant dans chaque foyer ou entreprise les consommations qui peuvent être repoussées ou diminuées. Ce n’est qu’en dernier recours que RTE procède à des délestages tournants, consistant à couper pendant quelques heures des groupes importants de foyers ou de bâtiments. Les choix de priorisation sont fixé par décret préfectoral avec une seule règle : “tout le monde est délestable”, sans réelle stratégie ni protection prévue des ménages les plus précaires.

La tribune des patrons énergéticiens, ainsi que différents signaux d’alarme, laissent toutefois entendre que sans réel plan de sobriété, nous pourrions en arriver cet hiver à cette dernière extrémité. Pour y échapper, il est donc intéressant d’étudier le scénario de sobriété accrue proposé par RTE dans son scénario. Plusieurs mesures pourraient être mises en place très rapidement en cas de pointe de consommation trop importante. Parmi celles proposées par RTE et permettant de diminuer la consommation d’électricité, notons notamment la réduction des panneaux publicitaires qui pourraient par ailleurs être coupés en priorité (0,5 TWh, -0,1% sur l’année ), la baisse volontaire de la température de consigne de chauffage de 1°C (4 TWh, -0,8% sur l’année), la limitation et la réduction des consommations et du chauffage du tertiaire, et la réduction de leur surface, notamment pour les grands centre commerciaux : jusqu’à 2,9 TWh (2,9 TWh, -0,6% sur l’année) ou encore une hausse du recours au télétravail (jusqu’à 9,1 TWh en moins, soit -1,8%).

Par ailleurs, il est nécessaire en amont d’identifier toutes les industries qui peuvent être arrêtées sans mettre en danger l’économie du pays et les productions essentielles. L’industrie représente en effet 17% des consommations électriques. Enfin, toute une série de mesures à la fois symboliques mais offrant un potentiel non négligeable lorsqu’additionnées, peuvent être mises en place : extinction complète des lumières du tertiaire et des commerces la nuit, interdiction de laisser ouvert alors que la climatisation ou le chauffage est à fond, etc. Bref, il existe de nombreuses mesures rapidement transposables pour baisser la consommation et éviter de relancer des moyens de production fortement carbonés comme les centrales thermiques ou avoir recours à des importations d’électricité tout aussi carbonées. Bien évidemment, toute cette logique s’applique aussi pour ce qui concerne les consommations de gaz, afin de limiter notre dépendance extérieure, qu’elle soit russe, américaine ou qatari.

Rebâtir un système électrique fonctionnel

A moyen terme, afin d’éviter ce genre de situations, il est nécessaire de mettre en œuvre une réelle planification de l’énergie en France, au-delà des documents stratégiques. Il n’y a pas de solution miracle. Garantir notre souveraineté énergétique et éviter les coupures passe tout d’abord par un niveau d’investissement à la hauteur des enjeux, soit entre 7 à 12 milliards d’euros supplémentaires selon RTE. Ces fonds doivent être débloqués dès aujourd’hui pour adapter le réseau électrique au développement d’énergies renouvelables intermittentes et décentralisées, construire ces nouveaux moyens de production décarbonés et garantir l’entretien du nucléaire existant.

Evidemment, rien de cela ne pourra se faire sans EDF. Or, suite à un enchaînement de très mauvaises décisions depuis une quinzaine d’années, l’entreprise est désormais très mal en point. Ainsi, la renationalisation d’EDF (déjà possédée à 87% par l’Etat) annoncée dans le discours de politique générale d’Elisabeth Borne doit se lire à l’aune de la situation financière de la firme : en 2022, sa dette pourrait passer de 48 milliards d’euros à 70 milliards ! Certes, des mauvais choix stratégiques sur le nucléaire, comme la construction de l’EPR d’Hinkley Point au Royaume-Uni ou le rachat au prix fort des turbines d’Alstom qui n’auraient jamais dues être vendues, sont en cause. Mais le principal problème reste celui du marché européen de l’électricité, qui a fait exploser les tarifs pour le consommateur (+45% en dix ans, alors que les coûts de production ont augmenté de seulement 4%) pour le seul bénéfice des spéculateurs. L’ouverture à la concurrence et la vente à perte de près d’un tiers du volume de production d’EDF à ses concurrents dans le cadre de l’ARENH ont ainsi ruiné l’entreprise. Le fait que l’Espagne soit récemment sortie de ce système témoigne de l’impasse absolue qu’il représente.

En outre, si le principe de la renationalisation fait consensus à l’Assemblée nationale, celle-ci pourrait bien être un piège. Le gouvernement n’a en effet donné aucune indication précise sur le périmètre de celle-ci, ce qui fait craindre aux syndicats qu’il ne s’agisse d’un moyen détourné de remettre sur la table le “projet Hercule”, qui visait à étatiser les activités déficitaires (notamment le nucléaire, éventuellement l’hydraulique) et à privatiser celles qui sont bénéficiaires, notamment les EnR. Les propos de Bruno Le Maire, qui a déclaré qu'”il n’y aura pas de débat parlementaire sur la prise de contrôle de l’intégralité du capital d’EDF” laissent planer le doute. En outre, aucun changement de statut n’est prévu : EDF resterait une société anonyme, avec pour mission le profit, et non un EPIC (établissement public industriel et commercial). Ainsi, si sans débat parlementaire sur l’avenir de l’entreprise, la remise en cause des choix désastreux des dernières années et du système européen qui a détruit l’entreprise a peu de chances d’advenir.

Garantir notre souveraineté énergétique et éviter les coupures passe tout d’abord par un niveau d’investissement à la hauteur des enjeux, soit entre 7 à 12 milliards d’euros supplémentaires.

En parallèle, outre la mise en place d’un plan de sobriété d’urgence dès cet hiver, il faut aussi proposer une réelle stratégie s’appuyant sur le diptyque sobriété-efficacité sur le moyen terme. Cela passe en premier lieu par l’isolation des logements et la rénovation des bâtiments publics et privés. Or, en la matière, encore une fois, le gouvernement est défaillant. Très axé sur le remplacement des chaudières ou des fenêtres, le dispositif d’aide à la rénovation MaPrimRénov n’aurait permis de sortir que 2 500 logements du statut de passoire thermique, très loin des 80 000 prévues initialement. A l’heure actuelle, le niveau d’investissements pour la rénovation est de 3,9 milliards d’euros/an (France Stratégie), alors qu’il faudrait ajouter 9,1 milliards d’argent public en plus et garantir un niveau de rénovation équivalent au label bâtiments basse consommation (BBC).

Encore une fois, les instruments de marché (taxes, aides) promulgués par la logique néolibérale montrent leurs limites et leur incapacité à atteindre des objectifs, car ils sont incapables de remettre en cause la logique première du profit. Les incitations économiques et les logiques de marché ne suffiront donc pas. La transition écologique ne pourra faire l’impasse sur une approche qui combine une orientation étatique via l’outil de la planification, une approche réglementaire qui fixe des objectifs clairs et une volonté politique qui porte des politiques publiques ambitieuses et en phase avec la crise écologique et sociale que nous traversons.

Pour en savoir plus sur les pistes de reconstruction d’un service public de l’électricité, lire la note d’Intérêt Général « Planifier l’avenir de notre système électrique »