Dans un entretien étonnant accordé au Journal du Dimanche, Emmanuel Macron nous livre sa vision du pouvoir : «J’ai toujours assumé la dimension de verticalité, de transcendance, mais en même temps elle doit s’ancrer dans de l’immanence complète, de la matérialité. (…) La dimension christique, je ne la renie pas ; je ne la revendique pas».

Ces termes philosophiques sont agréables à lire et tranchent radicalement avec la tonalité médiocre des discours politiques actuels. L’homme qui rappelle à la moindre occasion qu’il a été l’assistant du philosophe Paul Ricoeur tient à sa réputation, et la nourrit à coup d’interviews sur des thèmes profonds qui laisseraient sans voix la plupart de ses rivaux.

Mais vouloir réconcilier la transcendance et l’immanence, tout en assumant une part christique dans la conquête et l’exercice du pouvoir, voilà qui interpelle, et appelle quelques définitions simples avant que toute discussion soit possible.

Le candidat venu d’ailleurs

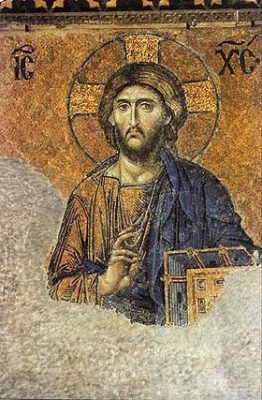

L’immanent est ici, le transcendant est au-delà ou au-dessus du monde ; il est ailleurs. La transcendance évoque l’idée de dépassement de notre réalité, pour atteindre un ordre supérieur dont notre monde dépendrait étroitement mais qui serait la plupart du temps inaccessible. Soit on considère que tout est ici, soit l’on imagine qu’il peut y avoir quelque chose ailleurs qui explique ce monde-ci. L’un et l’autre sont deux conceptions du monde qui peuvent difficilement se conjuguer ; ce d’autant que l’immanent semblait l’avoir définitivement emporté depuis des siècles dans la sphère politique. L’évocation du Christ, qu’Emmanuel Macron ne « renie pas », illustre cette synthèse a priori impossible : à la fois homme et Dieu, il serait l’incarnation de quelque chose qui nous dépasse absolument, mais qui s’est fait homme.

Nul n’ignore d’ailleurs le caractère originairement religieux de la transcendance. Or, nous sommes les héritiers d’un grand mouvement de sécularisation, bien analysé par les démographes Emmanuel Todd et Hervé Le Bras ou par l’historien Michel Vovelle. L’organisation de la vie sociale, et par conséquent de la vie publique, s’est progressivement détachée des préoccupations religieuses dès le début du XVIIIe siècle. Cette sécularisation, couplée à l’alphabétisation de masse, a entraîné, à terme, l’émergence des principales forces politiques contemporaines. L’apparition des grandes idéologies au cours du XIXe et du XXe siècle est directement corrélée à la diminution de la pratique religieuse dans les différentes régions d’Europe. Les désaccords sur la vie commune s’expriment désormais dans des programmes, des orientations, telles que la social-démocratie, le conservatisme ou le libéralisme.

Cette nouvelle conception du fait politique marque un progrès indiscutable des consciences collectives dans la connaissance du monde.

En effet, rien n’est au-delà, tout est ici. «Nous sommes au monde, on nous l’a assez dit», chantait Léo Ferré. La conséquence politique de cette affirmation est claire : il n’y a pas d’autorité naturelle, le charisme dépend des qualités des hommes et non d’une inspiration divine.

L’incarnation ici et maintenant

L’incarnation reste possible ; on peut même la qualifier de « transcendante » si l’on joue sur les mots et qu’on est peu honnête. Car qu’incarne-t-on dans un monde qui n’a pas d’arrière-monde ? Des aspirations collectives, des idées, un programme. Tout ce qu’Emmanuel Macron refuse de proposer pour l’instant, affirmant même que «c’est une erreur de penser que le programme est au coeur d’une campagne». L’incarnation, sans transcendance, doit s’appuyer sur quelque chose. Elle ne peut pas être la seule affaire d’une «dimension christique», sauf à croire en son destin providentiel.

Parce qu’un homme seul n’est plus en contact avec les forces surnaturelles, il ne peut tirer l’énergie de gouverner et la force d’exercer le pouvoir que du soutien des puissances naturelles de ce monde-ci. La plus grande force ici-bas, pour un aspirant au pouvoir suprême, est celle des hommes qui partagent ses idées, souhaitent l’aider à les appliquer, ou consentent du moins à déléguer leur puissance. Les théories du contrat social, qui naissent précisément lorsque la sécularisation commence à produire ses effets politiques, en sont la conséquence directe.

Pouvoir immanent, révolte imminente ?

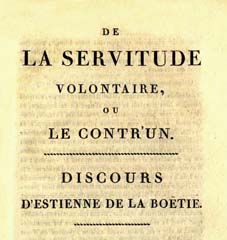

Plus radical encore que les contractualistes, Étienne de La Boétie exprime crûment que tout homme, aussi providentiel fût-il, n’a que deux yeux, deux bras, deux jambes. Dieu ne prête pas ses bras à ceux qu’il élirait. Sans puissance supérieure, ce sont les forces de ce monde-ci qui imposent ou non une autorité politique. Ce sont nos bras, nos jambes, notre force qui appuient le pouvoir, quel qu’il soit. L’action politique n’est jamais un «chemin» solitaire qui aurait une dimension «christique».

Plus radical encore que les contractualistes, Étienne de La Boétie exprime crûment que tout homme, aussi providentiel fût-il, n’a que deux yeux, deux bras, deux jambes. Dieu ne prête pas ses bras à ceux qu’il élirait. Sans puissance supérieure, ce sont les forces de ce monde-ci qui imposent ou non une autorité politique. Ce sont nos bras, nos jambes, notre force qui appuient le pouvoir, quel qu’il soit. L’action politique n’est jamais un «chemin» solitaire qui aurait une dimension «christique».

Dans un second temps seulement, les manifestations de ce pouvoir, venu du consentement de la base sociale qui l’appuie, semblent tomber d’en-haut et, pourquoi pas, d’ailleurs. Mais ce sentiment de «transcendance» est trompeur : le pouvoir est toujours immanent. Prétendre comme le fait M. Macron qu’il devrait être concilié avec une dimension transcendante, c’est perpétuer un mensonge dont nous pensions être définitivement délivrés. Celui du Roi à qui l’on doit obéissance parce qu’il est roi, ou de l’homme au destin déjà écrit que la Providence a désigné pour nous diriger (suivez mon regard).

L’immanence effective et définitive du pouvoir emporte plusieurs conséquences politiques, bien décrites par Frédéric Lordon relisant Spinoza et La Boétie. Ces conséquences sont si subversives qu’on comprend que le candidat de l’extrême-centre, tout enivré de ses récents succès sondagiers, souhaite conférer une part de « transcendance » à son action publique.

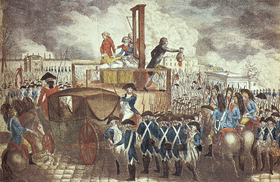

D’abord, le pouvoir politique n’est légitime que lorsqu’il s’appuie sur une majorité qui lui accorde suffisamment de puissance. Ensuite, ce même pouvoir tombe de lui-même lorsqu’il n’est plus perçu comme légitime, quand bien même il se parerait de tous les ornements d’une autorité naturelle, divine ou supérieure. On a vu des rois choir de leur trône millénaire alors qu’ils prétendaient le tenir du Seigneur.

On voit bien les liens nécessaires entre la démocratie et cette conception immanente du pouvoir. Les institutions démocratiques formalisent un processus qui, sans cela, s’exprimerait violemment lorsqu’on atteint un point de rupture. Sans acceptation du pouvoir politique, ce dernier s’effondre. S’assurer du soutien de la majorité n’est pas seulement le moyen d’affirmer une orientation programmatique ; c’est aussi la garantie que le pouvoir continue de s’exercer sans être confronté à une révolte majoritaire, donc plus puissante que le pouvoir devenu minoritaire.

Le vote de chacun est la concrétisation de sa délégation volontaire de puissance et de confiance vers un individu qui ne devrait jamais oublier d’où il tire sa légitimité. Ce transfert de puissance du bas vers le haut, qui explique que le pouvoir s’exerce, est l’autre nom de la souveraineté, dont on voit bien ici qu’elle est nécessairement populaire pour être authentique.

L’ambiguïté du Christ-Macron

Il est vrai qu’Emmanuel Macron n’a jamais daigné se présenter au suffrage universel avant 2017, l’élection présidentielle étant la seule qui, à ses yeux, mérite qu’il s’y attarde un peu. Et que sa conception de la souveraineté mérite pour le moins d’être éclaircie…

On comprend mal, à le lire, comment il compte concilier la transcendance et l’immanence. Soit il y a quelque chose au-delà du monde, une inspiration divine, qui dépasse les hommes, soit il n’y a rien de tel, et l’incarnation politique n’est qu’une transcendance de façade.

L’évocation du Christ et d’une « ruse de l’Histoire » (comprendre d’une Histoire capable de ruse, de réflexion, d’orientations, en un mot une histoire providentielle) ne paraît pas plaider pour le choix de l’immanence. Peut-être ne s’agit-il là que d’un habillage philosophique permettant d’expliquer a posteriori son relatif succès politique, en se donnant l’étoffe d’un Président et en se proclamant lui-même le chouchou du destin, à défaut d’être resté celui de François Hollande.

On peut cependant accorder le bénéfice du doute au candidat centriste. La transcendance qu’il évoque n’est peut-être qu’un abus de langage pour parler d’une incarnation d’aspirations terrestres, « ancrées dans l’immanence complète ». Auquel cas il devient urgent de nous dévoiler quelles sont ces aspirations, quel est ce programme qui n’est « pas au coeur » de sa campagne. Sans cela, la course au pouvoir d’Emmanuel Macron risque de nous renvoyer à une conception datée de l’action politique, d’avant les premières vagues de déchristianisation du XVIIIe siècle, loin de l’hypermodernité qu’il revendique par ailleurs. L’incantation christique pouvait encore fonctionner en 1600 ; aujourd’hui, sans programme et sans Dieu, Emmanuel Macron risque bien de n’incarner que lui-même.

Pour aller plus loin :

TODD Emmanuel, L’invention de l’Europe, Paris, Seuil, 1990

TODD Emmanuel et LE BRAS Hervé, Le Mystère français, Paris, Seuil, 2013

LORDON Frédéric, Imperium. Structures et affects des corps politiques, Paris, La Fabrique, 2015

VOVELLE Michel, Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle. Les attitudes devant la mort d’après les clauses des testaments, Paris, Plon, 1973

Crédits

http://www.leparisien.fr/politique/ils-se-levent-tous-pour-macron-11-12-2016-6440592.php

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hinrichtung_Ludwig_des_XVI.png

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christ_pantocrator#/media/File:Christ_Pantocrator_Deesis_mosaic_Hagia_Sophia.jpg

https://fr.wikipedia.org/wiki/Discours_de_la_servitude_volontaire#/media/File:Boetie_1.jpg