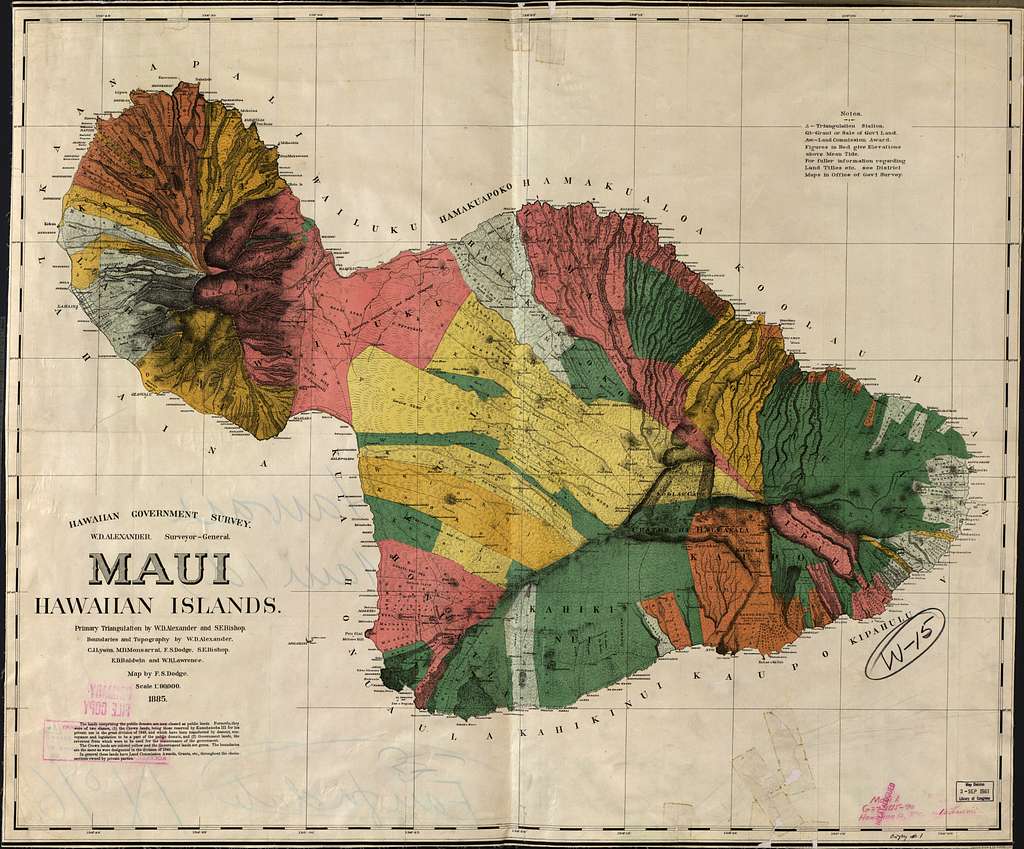

Cet été, l’archipel d’Hawaï a été frappé par des méga-feux. Alors que les habitants tentent de reconstruire peu à peu leur vie, les appétits capitalistes s’aiguisent. A Lahaina, sur l’île de Maui, très touchée par les incendies, les braises étaient à peine retombées quand les survivants ont reçu des appels de spéculateurs fonciers espérant racheter leurs propriétés à prix cassé. Un nouvel exemple de la « théorie du choc » conceptualisée par l’essayiste altermondialiste Naomi Klein. Article de notre partenaire Jacobin, traduit par Camil Mokaddem.

A partir du 8 août 2023, des feux d’une violence extrême ont décimé la ville de Lahaina, provoquant la mort de 115 personnes, et forçant des milliers d’habitants à quitter l’ancienne capitale du royaume d’Hawaï, réduite en cendres. Aussitôt, les spéculateurs fonciers, dont la catastrophe a aiguisé l’appétit, ont alors braqué les yeux sur l’île de Maui.

Quelques jours après le début des feux, des rescapés rapportaient de nombreux coups de téléphone d’investisseurs extérieurs à l’archipel, espérant racheter les propriétés hawaïennes pour une bouchée de pain. Dans un long fil publié sur Facebook, plusieurs agents immobiliers de Maui ont expliqué avoir reçu des appels similaires. L’un d’entre eux a rapporté avoir reçu un appel le 9 août, un jour seulement après le déclenchement des feux.

Les agents immobiliers de Maui, tout comme le reste de cette communauté soudée, ont été révoltés par un tel degré d’opportunisme : « Ces appels viennent de charognards qui nous demandent quels types de terrains sont disponibles », explique-t-il. « Ce n’est pas le moment, c’est incompréhensible de se renseigner de cette manière alors que les gens font face à la mort, mais il faut croire que c’est ça l’Amérique. »

La spéculation foncière suite à une catastrophe naturelle est loin d’être un phénomène strictement nouveau. En 2018, peu après le passage de l’ouragan Michael dans le Panhandle, une région au Nord-Ouest de la Floride, les ventes immobilières ont grimpé de 15 % dans le comté le plus touché. En 2017, l’incendie de Santa Rosa en Californie a donné suite à une augmentation des ventes de 17 %. Chaque fois qu’une ville est détruite, ce réflexe d’achat à bas coût ressurgit.

Le « capitalisme du désastre »

Dans son livre La stratégie du choc, paru en 2007, l’essayiste altermondialiste Naomi Klein décrivait le phénomène de « capitalisme du désastre », un terme qui décrit la façon dont le secteur privé mobilise ses ressources dans des régions dévastées par une catastrophe naturelle ou économique afin d’accaparer des terres ou différents pans des services publics. En parallèle, les élus facilitent cette captation en profitant de l’inattention de l’opinion pour faire adopter des réformes néolibérales impopulaires. Selon Naomi Klein, le « capitalisme du désastre » est un phénomène cyclique, car la consolidation de l’influence du secteur privé à la suite d’une catastrophe affaiblit les infrastructures publiques et contribue au changement climatique, augmentant dès lors le risque de voir survenir d’autres désastres.

L’exemple typique de ce phénomène est celui de la Nouvelle-Orléans (Louisiane), après le passage de l’ouragan Katrina en 2005. Peu de temps après le passage de l’ouragan, un certain Milton Friedman, alors âgé de 93 ans, publie un éditorial dans le Wall Street Journal et déclare que la catastrophe constitue « l’occasion de réformer radicalement le système éducatif ». La ville suit alors la vision du pape libertarien et engage une campagne agressive de promotion des écoles privées et à charter schools (écoles privées indépendantes financées sur fonds publics, ndlr) à travers la mise en place de vouchers, des bons distribués aux parents pour placer leurs enfants dans l’enseignement privé. Rapidement, le comté devient celui avec la grande proportion d’élèves dans le privé de tout le pays et une grande vague de licenciement s’abat sur les enseignants syndiqués.

D’autres entrepreneurs profitent, eux, de la privatisation des logements sociaux et les remplacent par des condos (immeubles luxueux, ndlr) et des hôtels particuliers. Les prix du logement explosent et les habitants historiques, généralement afro-américains, sont contraints de partir. Dans les années qui suivent, les intérêts privés et le gouvernement de la Louisiane multiplient des mesures et les projets toujours plus favorables au privé, transformant une Nouvelle-Orléans meurtrie en une utopie néolibérale.

À Maui, les capitalistes du désastre se sont attiré les foudres quasi unanimes des habitants de l’île. Le think tank conservateur et libertarien American Institute for Economic Research est toutefois venu voler à la rescousse des entrepreneurs à travers un éditorial intitulé « Maui a besoin des spéculateurs ». Mais si la cupidité de ces investisseurs est massivement dénoncée, leurs pratiques n’ont rien d’illégales. Dans le cas d’Hawaï, elles s’inscrivent même dans une longue histoire d’exploitation et d’oppression des populations indigènes et de la classe ouvrière, qui s’est largement faite dans le respect de la loi. C’est là l’essence même du capitalisme : il tisse des relations économiques et des pratiques parfaitement légales, bien qu’allant à l’encontre des lois de la nature.

Les semences du désastre

Les feux de Lahaina sont les plus mortels jamais enregistrés en Amérique depuis plus d’un siècle, et les responsabilités sont nombreuses. Premièrement, une sirène qui aurait pu alerter les habitants et sauver de nombreuses vies est restée désactivée, sans aucune explication. Ensuite, le feu aurait été déclenché par une étincelle venant d’une ligne électrique endommagée de la compagnie Hawaiian Electric, principal fournisseur d’électricité de l’archipel. La compagnie n’avait pas rénové ses équipements, ce qui aurait pu éviter le danger. De plus, le réseau d’eau, lui aussi en mauvais état, n’a pas pu répondre à la demande des pompiers et plusieurs bouches d’incendie cruciales se sont taries alors que les soldats du feu étaient en pleine intervention. Enfin, des incendies d’une telle ampleur n’auraient pu avoir lieu sans le changement climatique.

Toutefois, la plus grande part de responsabilité revient sans doute aux propriétaires des plantations, qui ont largement dominé l’économie, l’administration et l’écologie des îles d’Hawaï depuis l’arrivée de colons américains. Des décennies durant, des plantations comme celle de la Pioneer Mill Company, à Lahaina, ont exploité l’environnement naturel et la main-d’œuvre locale, laissant derrière eux une terre aride favorisant la propagation des flammes.

Quand la culture de la canne à sucre et de l’ananas a émergé au milieu du 19e siècle, son fonctionnement ressemblait à s’y méprendre à celui d’une plantation esclavagiste. Les travailleurs autochtones et ou immigrés avaient des contrats de 3 ou 5 ans, et pouvaient être incarcérés en cas de « désertion ». Les employeurs de la plantation contrôlaient l’heure du coucher des travailleurs, les conduisaient dans les plantations avec des chiens, leurs imposaient des amendes en cas de retard et leur versaient un salaire dérisoire en comparaison à celui des travailleurs des autres pays. Ces barons des plantations incarnaient le capitalisme du désastre d’alors, achetant des terres à bas prix dans le sillage de la colonisation, compressant le coût du travail par tous les moyens légaux et amassant ainsi d’immenses fortunes. Leur pouvoir croissant leur permit de renverser le royaume d’Hawaï en 1893. Les Etats-Unis annexent l’île quelques années plus tard, avec le soutien de cette oligarchie.

Cherchant à jouer sur la division entre les travailleurs de différentes origines, les propriétaires des plantations faisaient en sorte de maintenir les différents groupes ethniques séparés les uns des autres. Cela n’empêcha cependant pas ces derniers de serrer les coudes et de développer un cadre multiculturel. Héritage de cette période, la mosaïque culinaire de l’archipel est largement issue des plats que partageaient les travailleurs chinois, japonais, philippins, portoricains, portugais et hawaïens. Les travailleurs finirent par former des syndicats, d’abord divisés par groupe ethnique puis rassemblant les ouvriers sous la bannière de l’International Longshore and Warehouse Union, un collectif puissant capable de transformer radicalement leurs conditions de travail.

Des décennies plus tard, alors que la production sucrière fut délocalisée aux Philippines et en Indonésie, où la main-d’œuvre était moins chère, les plantations comme celle de la Pioneer Mill Company commencèrent à fermer. Ce changement provoqua un déséquilibre dans l’économie locale et les emplois bénéficiant des protections sociales conquises par les syndicats furent remplacés par des emplois dérégulés dans le secteur touristique. Tandis que ce dernier prospérait, les plus grandes fortunes commencèrent à investir à Hawaï, excluant les locaux du marché foncier.

Ces transformations économiques ont eu des conséquences très visibles sur les terres. La régulation très laxiste des systèmes d’irrigation des plantations a fini par transformer des régions comme Lahaina, autrefois humides, en zones arides. Certaines plantations ont été transformées pour construire des centres touristiques, mais beaucoup ont été laissées à l’abandon, laissant la végétation envahir les champs. C’est cette végétation sèche qui a amplifié le brasier qui a fini par consumer Lahaina. Le mépris flagrant du capitalisme pour l’intérêt général a donc ravagé l’économie de l’archipel et conduit son milieu naturel au bord de l’effondrement. Le professeur d’études hawaïennes à la University of Hawaii Maui College, Kaleikoa Ka’eo, a résumé la situation lors d’un entretien pour Democracy Now! : « C’est le pillage de la terre est l’étincelle. »

Investir contre les catastrophes

Alors que Lahaina s’attelle désormais à sa reconstruction, le contexte politique local apparaît bien différent de celui qu’a connu La Nouvelle-Orléans en 2005. Les pires aspects de la frénésie libérale post-Katrina pourraient être bloqués.

En effet, les pratiques de spoliation foncières par les États-Unis sont gravées dans les consciences à Hawaï. Les habitants ont donc à cœur de protéger les terres de leurs familles et ont donc organisé des réseaux de solidarité afin de protéger les survivants de la spéculation.

Le gouverneur Josh Green a annoncé qu’il prendrait plusieurs mesures positives, telles que le rachat par l’Etat de certains terrains incendiés pour en faire un usage public, ou encore un moratoire temporaire sur les ventes des propriétés frappées par les feux.

La vigilance reste toutefois de mise : le gouverneur Green a également suspendu temporairement les règles en vigueur en matière de distribution de l’eau, ce qui pourrait bénéficier au secteur touristique, au détriment des autres usages. Les mesures promises doivent être scrutées de près, en parallèle de la reconstruction. Les ressources publiques dont disposait Lahaina, comme les logements abordables gérés par l’État, les écoles publiques, les plages, les écoles, le Department of Hawaiian Home Lands properties (chargé d’administrer les terrains publics, les terres natales hawaïennes et qui offre des baux à 1 $ par mois aux natifs Hawaïens) ou encore les précieux droits sur l’eau doivent être protégés.

Si protéger la ville de la spéculation est une nécessité, le statu quo n’est pas non plus une solution. La protection contre les catastrophes naturelles nécessite des changements de grande ampleur, qui n’ont que trop tardé. La région ouest de Maui d’où sont partis les feux était connue comme une zone propice aux incendies. Mais Hawaï alloue beaucoup moins de ressources par habitant à la prévention des incendies que les autres États vulnérables aux feux. Avec des investissements dans des solutions simples, comme le désherbage régulier, la construction de pare-feux et la création de système d’alerte plus précis, de nombreuses vies auraient pu être sauvées.

Du reste, les incendies ne sont pas le seul danger qui menace les îles d’Hawaï. Tout comme le reste des États-Unis, l’archipel souffre d’un double problème : d’une part, l’aggravation du changement climatique, d’autre part le vieillissement des infrastructures essentielles pour la population. Des ponts et des barrages défaillants, laissés à l’abandon par les politiques d’austérité menées par les élus, pourraient par exemple être à l’origine du prochain désastre mortel.

La rénovation de ces infrastructures et la préparation pour les prochaines crises climatiques nécessitent un investissement massif dans les services publics, un afflux qui devra être financé par les grandes fortunes qui achètent des milliers d’hectares de terre à Hawaï, et non les travailleurs de l’archipel. Les événements récents l’ont montré : Hawaï regorge de milliardaires, à commencer par Jeff Bezos qui s’est engagé à donner 100 millions de dollars pour la reconstruction. Mais la charité soudaine et très médiatisée après une catastrophe n’est pas une solution. Les super-riches qui accaparent les meilleures terrains de l’archipel doivent être mis à contribution. Après le capitalisme du désastre, il est temps de passer à des politiques d’intérêt général.