Le débat présidentiel a mis sur le devant de la scène la « planification écologique », qui fait quasiment consensus. Désormais perçue comme un outil incontournable, y compris dans le camp du chef de l’État, elle évoque la réussite des Trente Glorieuses. Toutefois, les compétences de l’État se sont largement délitées et la mobilisation des acteurs ne va pas de soi. Bien que la France ait rarement été autant recouverte de plans et de schémas, ceux-ci peinent à se traduire par des transformations concrètes. La crise du Covid a en effet montré les limites d’une administration souhaitant contrôler tous les aspects de la vie et se heurtant aux angles morts et aux cas particuliers. Il reste dès lors à définir une nouvelle méthode orientant l’action publique face à l’urgence climatique. Pour ce faire, il faut admettre la place d’un secteur public fort pour mettre en oeuvre des mesures d’intérêt général et se donner les moyens de mobiliser tous les acteurs pour engager des changements dans toute la société.

La France du plan

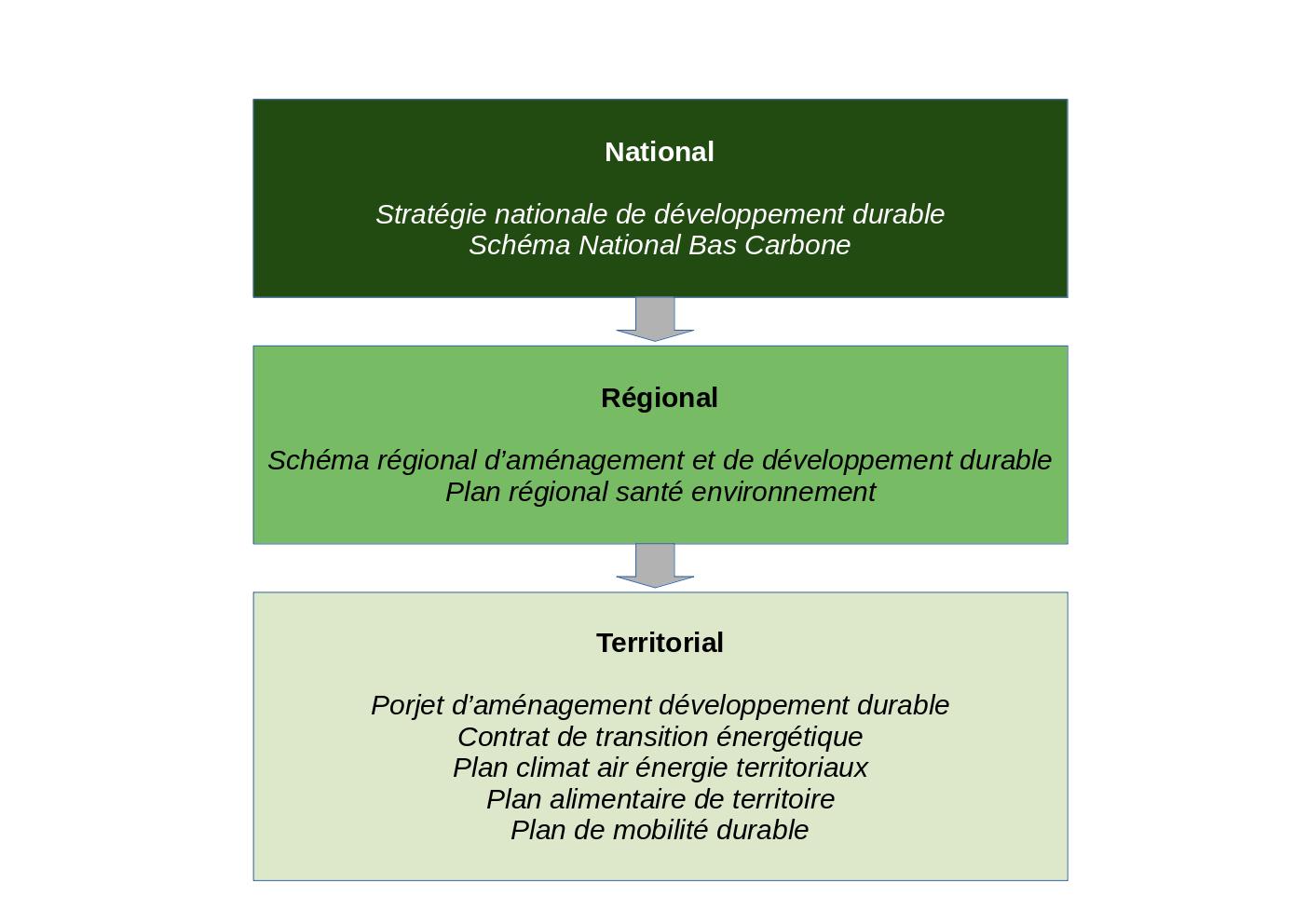

La pression pour obtenir une planification écologique commence par un paradoxe : la France a rarement été aussi bien régie par des plans, et autres schémas, sans que les transformations soient visibles. Pour l’environnement, on compte au moins 107 contrats de transitions écologiques, qui viennent se cumuler avec les outils ci-dessous. De même, l’objectif d’un plan alimentaire de territoire par département a bien été atteint avant la date limite fixée (2023). Pourtant, la sécurité alimentaire n’a jamais paru aussi précaire. Cet écart constant entre les objectifs et le ressenti interroge. En effet, cet empilement est loin de pousser les collectivités à mettre en œuvre une politique de développement durable audacieuse. Au contraire, il les corsète dans un canevas réglementaire.

Dans les faits, cette « stratégification » peine à se traduire en actions concrètes. Ceci n’est pas totalement un paradoxe. Dans un régime libéral, il apparaît indispensable de donner une direction à l’action, en évitant toutefois tout début d’interventionisme. Hélas, sans moyens ni contrainte, cela se réduit généralement à une construction intellectuelle. La loi pour la transition énergétique et la croissance verte votée en 2015 constitue à ce titre un cas d’école. Définissant de grands objectifs en matière d’énergies renouvelable ou de rénovation énergétique, ou établissant un « droit à l’accès de tous à l’énergie sans coût excessif », elle ne s’est traduite que par quelques mesures techniques. Aucun moyen financier nouveau ni contrainte n’ont été mis en place. En outre, dans le processus législatif, elle s’est réduite à une loi sans lendemain, en l’absence de pilotage et de contrôle. Depuis, le chèque énergie, créé à l’occasion de cette loi, a été étendu. Le crédit d’impôt pour la transition énergétique a lui été intégré dans « Ma Prime Renov’ » sans que l’effet sur notre situation énergétique ne soit probant. Plutôt que réformer en permanence des lois votées quelques années auparavant, il est temps de réintroduire une culture du résultat dans le processus législatif.

Cette logique de plan local appuyé sur la contractualisation a enfermé les collectivités dans un cadre rigide, souvent coupé des réalités territoriales.

Les plans à échelle locale ne sont pas inutiles. Ils ont notamment le mérite, sur plusieurs thèmes, de réaliser des inventaires des structures existantes, ce que ne permettent pas, hélas, les moyens des collectivités ou de l’État déconcentré. Mais l’identification et la transformation relèvent de deux domaines bien différents. En revanche, il existe une hypocrisie de base à engager les collectivités dans la voie de projets audacieux, tout en réduisant en parallèle le niveau de leur dotations. Sur ce point, les 10 milliards d’euros d’économies supplémentaires qu’Emmanuel Macron compte demander aux collectivités territoriales durant les cinq ans à venir s’annoncent de très mauvaise augure.

En outre, cette logique de plan local appuyé sur la contractualisation a enfermé les collectivités dans un cadre rigide, souvent coupé des réalités territoriales. Réduisant l’intervention de l’État à un seul soutien financier, et partiel, sur les projets des collectivités, il présente deux limites majeurs. Tout d’abord, il donne le sentiment aux collectivités que l’État n’est là que pour dire ce qu’il ne faut pas faire, en excluant les projets non éligibles. Au point d’y voir, pour le numéro 2 de l’Association des maires de France (AMF) André Laignel, un outil de « recentralisation massive ». En outre, et c’est le second grief de l’AMF, ils mettent en concurrence les collectivités. La logique d’appel à projet donne en effet un avantage considérable aux grosses collectivités, qui, grâce à leurs équipes de fonctionnaires compétents, ont les moyens de définir des projets correspondant aux attendus ou de recourir à des cabinets d’études pour rendre leurs projets plus crédibles. Et donc de mieux les faire valoir auprès des décideurs. Au point d’encourager des comportements opportunistes, incitant certaines collectivités à moduler leurs projets pour les faire correspondre avec les attendus du moment.

La transition écologique dans l’impasse

À partir de là, deux voies se font face. Tout d’abord, la voie libérale, portée par le Président, qui a foi dans le pouvoir d’auto-régulation des marchés. En suivant ce paradigme, l’intérêt croissant des citoyens, des consommateurs et des investisseurs pour le développement durable va nécessairement conduire les entreprises à changer leur modèle. Il existe néanmoins trois effets qui font de cette option une impasse. La première est de limiter cet engagement des entreprises à des mesures anecdotiques. Ce que l’on appelle de façon général le greenwashing. Ceci se traduit dans les rapports sociaux et environnementaux des entreprises par des mesures principalement internes et limitées. Ainsi, les entreprises réduisent bien volontiers l’usage de papier, de bouteilles en plastique ou limitent les déplacements de leurs employés, mais sans pour autant toucher à leur business model, qui peut pourtant être éminemment polluant. Le second facteur limitant porte sur la force du lobbying, qui incite à toujours reculer les échéances. Il est ainsi éloquent de se figurer que dès 1988, Guy Debord, dans ses Commentaires sur la société du spectacle, cite les entreprises pétrolières qui demandent du temps pour pouvoir préparer l’après-pétrole. Or, à en juger par leur discours actuel, les intérêts de court terme finissent facilement par l’emporter sur l’urgence climatique. La troisième voie, la plus inquiétante réside tout simplement dans la fraude. L’industrie automobile en a livré un puissant exemple avec le dieselgate, la manipulation des tests sur les émissions de CO2.

Entre une écologie des investisseurs et une écologie de la rigueur, une troisième voie est possible.

D’autre part, est apparue une écologie de la contrainte, qui ne cesse d’inquiéter. Au nom de l’urgence climatique, elle s’interroge à voix haute sur les limites de la démocratie. Le paradoxe est qu’elle libère des discours, simplistes, au point d’ouvrir des débats sur la notion de plaisir en elle-même. Stratégiquement elle a préféré prendre à partie des comportements individuels plutôt que de proposer des transformations profondes du système. Ce faisant, cette démarche est apparue comme doctrinale, moralisante et, qui plus est, peu efficace, alors même que de plus en plus de Français sont prêts à des transformations radicales dans leur mode de vie. Ceci produit un large sentiment de frustration, alors que l’idée d’un nécessaire changement de paradigme se fait jour. Et que les petites mesures de contraintes sont plus faciles à prendre que les grandes décisions de mobilisation.

L’indispensable retour de l’État

L’impasse de la contractualisation État-collectivités et des mesures orientées vers le contrôle des actes individuels est aujourd’hui sous nos yeux. L’ampleur de la transition à venir oblige donc à une intervention de l’État débarrassée des objectifs de court terme. Ceci apparaît d’autant plus nécessaire qu’il est désormais acquis qu’avec le retard, le coût des transitions n’en sera que plus élevé, et qu’une véritable volonté politique permettrait de donner à la France un avantage stratégique dans bien des domaines. Le rôle de l’État apparaît bien entendu indispensable pour fixer des objectifs et équilibrer les effets de répartition entre les acteurs, entre les gagnants et les perdants de la transition. Dans le cas spécifique de la transition écologique, son rôle est central pour assurer la cohérence entre les démarches. En effet, optimiser l’emploi de nos ressources en favorisant l’économie circulaire sera un enjeu majeur. Enfin, l’État doit également assumer d’être exemplaire s’il veut pouvoir entraîner les collectivités, les entreprises et les citoyens. Ceci suppose d’assouplir les contraintes financières face à l’urgence climatique.

Les réseaux vont se trouver au cœur des transitions, ce qui justifie leur maintien dans la sphère publique.

À titre d’exemple, les réseaux vont se trouver au cœur des transitions, ce qui justifie leur maintien dans la sphère publique. Une gestion par le secteur privé, comme cela est par exemple largement le cas pour l’eau avec le géant Veolia-Suez, est en effet incompatible avec une stratégie de long terme visant l’intérêt général. En ce qui concerne l’électricité, le développement du renouvelable implique une production d’énergie plus décentralisée, qui va nécessiter de nouveaux investissements, notamment afin de limiter les pertes en ligne, pouvant atteindre jusqu’à 6% de la consommation. Pour y parvenir, il faut tourner le dos au seul objectif de rentabilité de court terme, et adopter au contraire une vision globale de la production électrique et de l’évolution du mix énergétique. Le projet Hercule, qui cherche à démembrer EDF en plusieurs branches et à privatiser certaines activités est ainsi à l’opposé total de ce qu’il faudrait faire.

De même, en matière de transports, la nécessité d’avoir un service public ferroviaire renforcé apparaît également incontournable. En effet, pour réduire l’usage de la voiture, il est nécessaire de desservir de larges parties du territoire. La logique de privatisation actuellement à l’oeuvre condamne nécessairement cette perspective. Le transfert au secteur privé des lignes les plus rentables laissera la SNCF avec celles qui le sont le moins, l’empêchant d’équilibrer son bilan. Les lignes moins fréquentés sont ainsi condamnées, et avec l’égalité entre les territoires. Pourtant, cette démarche est déjà engagée, avec la bénédiction de certaines régions, et est en train de s’accélérer. Ainsi, il est à prévoir que de nouvelles lignes ferment, alors que le train est l’un des modes de transports les moins polluants. Cette préservation du secteur public ne peut se faire que par exception au cadre européen. Ou plus précisément, il est désormais possible d’invoquer les contradictions entre les différents objectifs de la Commission européenne, pour préserver notre spécificité. Une récente tribune sur le modèle suédois rappelle néanmoins que pour y parvenir, un large consensus sur l’objectif et les moyens de la transition écologique doit être trouvé, ce qui n’est pas encore le cas, comme l’a révélé le débat de l’élection présidentielle.

Mobiliser efficacement toute la société

Pour sortir de cette impasse, la planification écologique doit éviter d’être inutile ou inefficace. Alors que la notion fait désormais consensus et est même revendiquée par Emmanuel Macron, sa forme reste à définir. Éviter qu’elle ne demeure un cadre théorique ou symbolique d’une part. Éviter d’autre part qu’elle s’engage dans un bras de fer continu et épuisant. En effet, la planification écologique est d’abord un processus démocratique pour assurer la mobilisation de tous les acteurs.

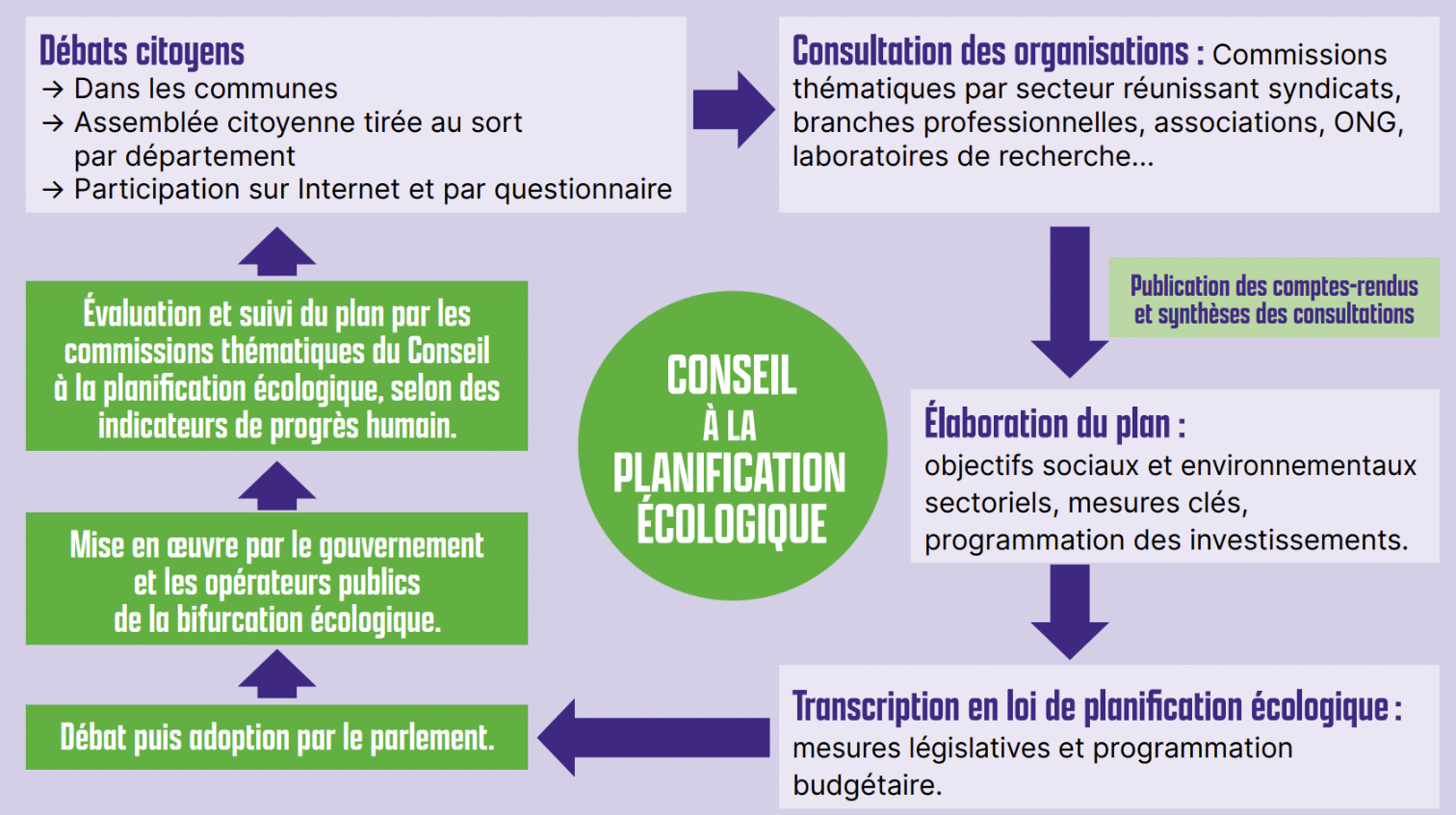

À ce titre, le livret sur la planification écologique de la France Insoumise, qui a porté cette notion, apparaît comme le cadre le plus élaboré à ce jour. Celui-ci s’articule autour d’une forme de « convention citoyenne », s’appuyant sur des citoyens tirés au sort à échelle départementale pour les travaux de fond. Elle est complétée d’une consultation des organisation impliquant les collectivités, associations, laboratoires de recherche et représentants des agences de l’État concernés, afin de définir plus précisément des mesures thématiques. L’ensemble de ces travaux doit être animé par le Conseil de la planification écologique, en charge de restituer un projet de loi de planification écologique. L’ensemble de ces réflexions s’articule autour de la règle verte, à savoir ne pas utiliser plus de ressources que la Terre n’en donne chaque année.

Ce cadre doit néanmoins être complété d’une méthode de gouvernement, afin que ces objectifs nationaux ne restent pas théoriques ou n’apparaissent pas déconnectés des enjeux locaux. Il faudra également encourager tous les acteurs à répercuter ces changements à leur échelle. Or comme l’a noté Geoffrey Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, l’attitude la plus vraisemblable face à un programme de rupture reste l’attentisme. En complément de l’intervention de l’État et de la définition d’un objectif commun, il reste à déterminer la courroie de transmission au reste de la société.

Tout d’abord, il est absolument indispensable que l’État cesse de se priver de ses propres ressources. Ce point a été largement documenté pour ce qui concerne l’administration centrale dans le rapport parlementaire de la députée LFI Mathilde Panot. L’intérêt de ce rapport est de mettre en valeur les baisses d’effectifs et la diminution des compétences qui en découle. Ceci s’est traduit également dans l’administration déconcentrée par la mise en place de directions interministérielles. Pensées pour apporter plus de polyvalence et de transversalité, elles se sont en réalité traduites par des baisses d’effectifs et un manque de lisibilité dans ses missions. Par exemple, la mise en place de la Direction Départementale des Territoires (DDT) s’est traduite par une baisse de l’intervention de l’État, poussant les collectivités dans les bras des cabinets d’étude privés pour réaliser leurs projets. Au point que l’Inspection générale de l’administration notait dès 2017 que, sous l’effet de la réduction des effectifs et de redéfinition des missions, certaines DDT atteignait « la limite de ce qui est soutenable ». Depuis le phénomène s’est accentué. Depuis leur création, les directions interministérielles dans les territoire ont perdu 30% de leurs effectifs. Dans ce sabrage, les fonctions relatives à l’écologie ont été les plus sacrifiées.

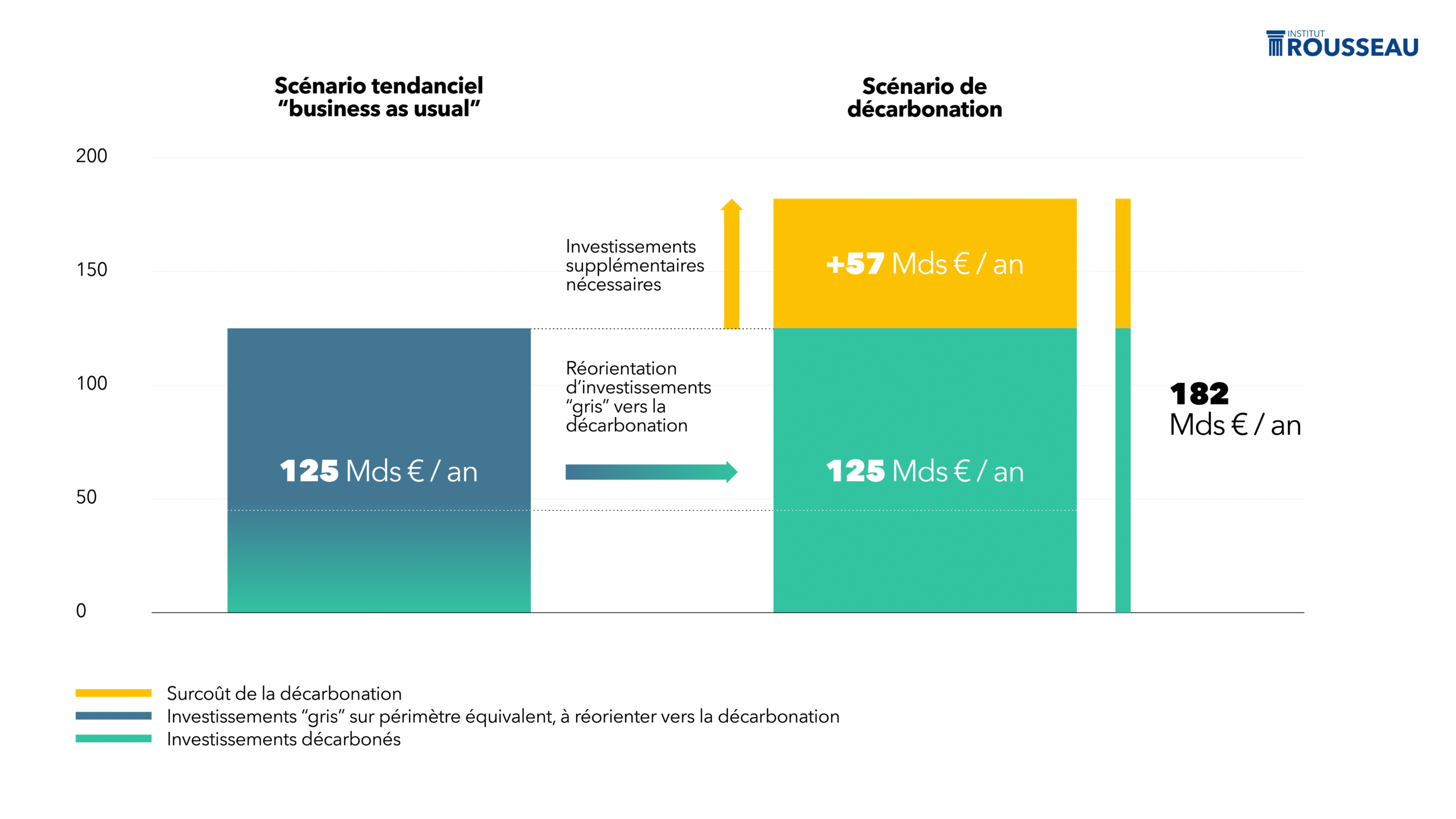

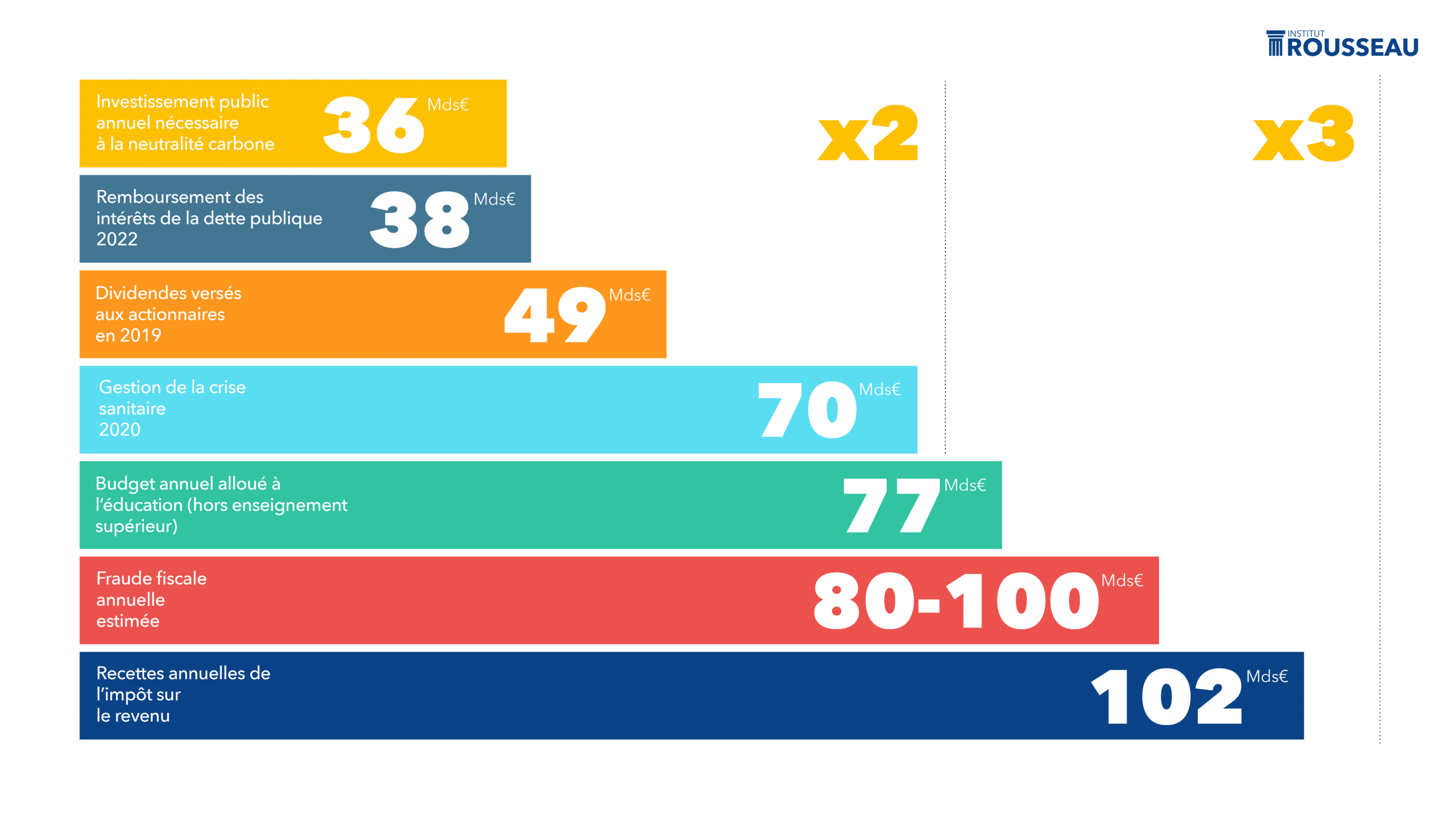

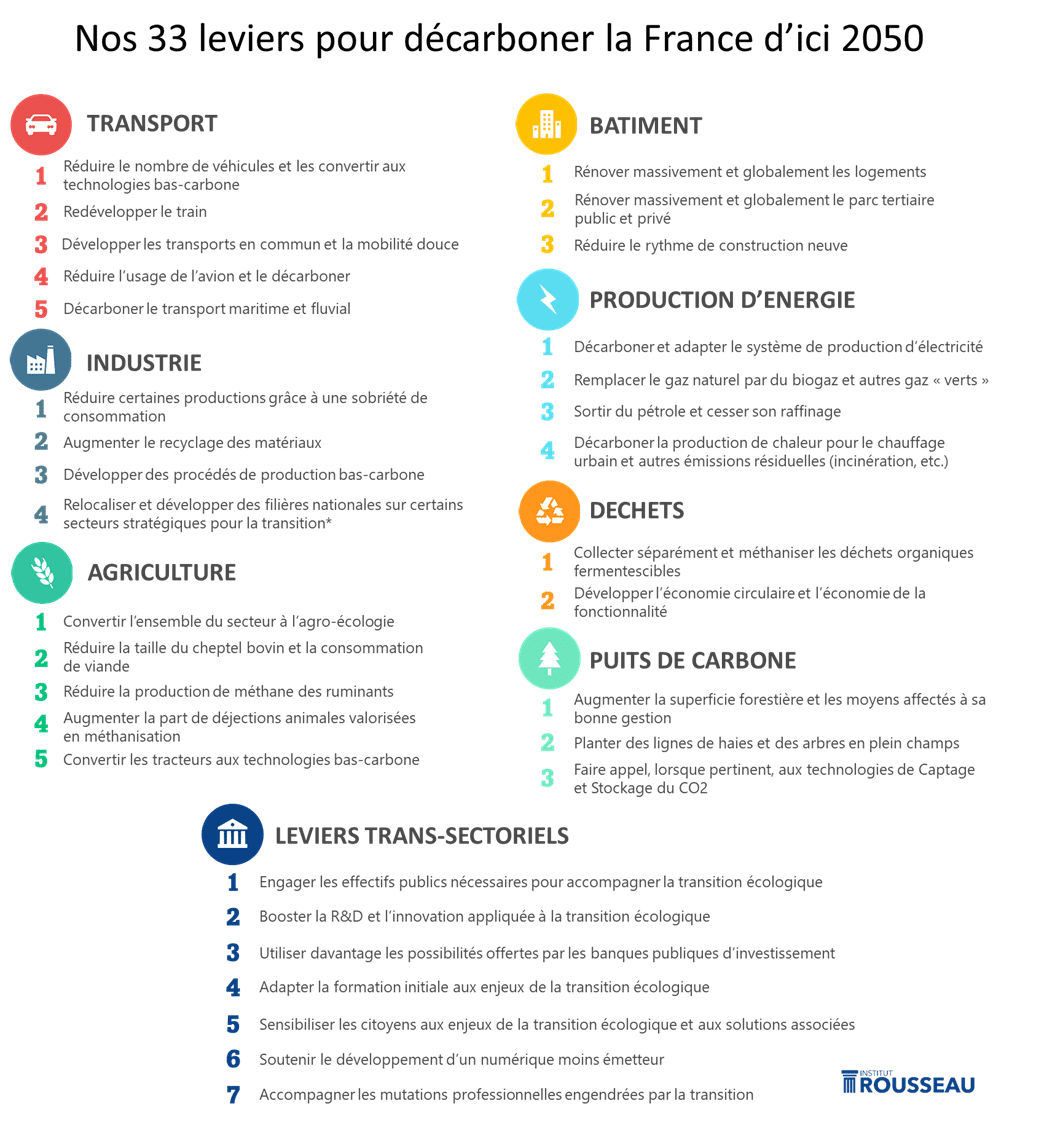

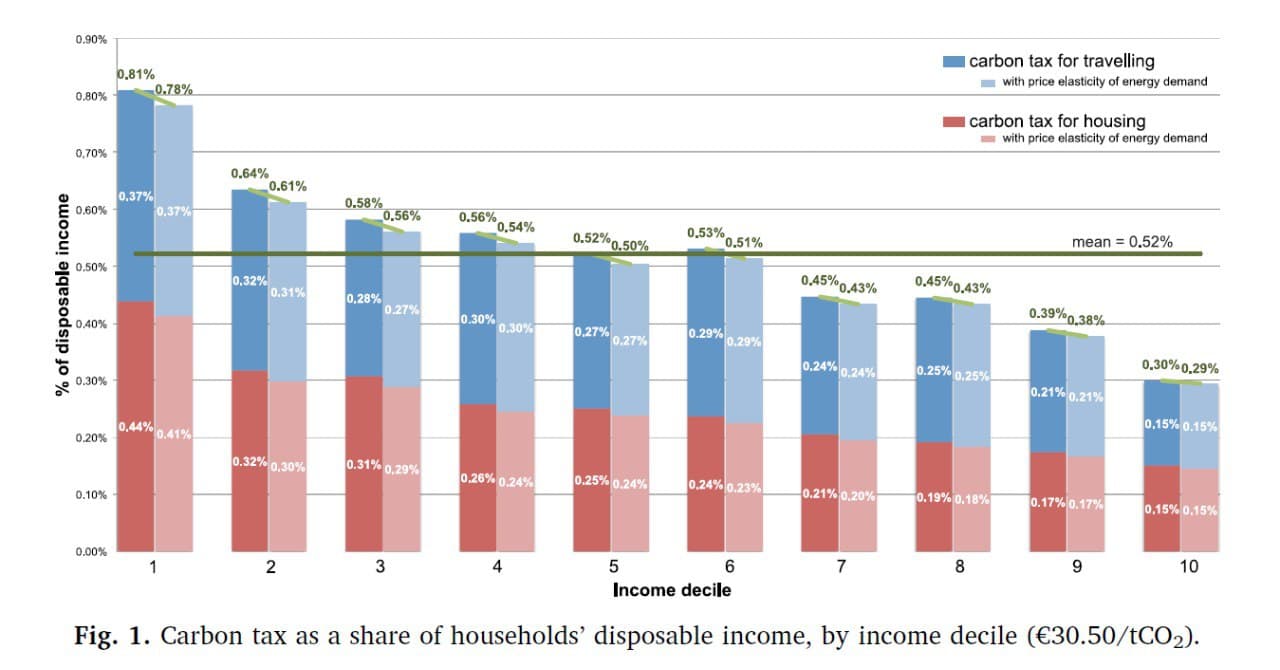

En complément de la question des moyens, c’est une question de méthode qui est posée. Celle-ci est d’autant plus importante qu’elle pourrait s’appliquer pareillement à d’autres objectifs sociaux portant sur la santé, le social et d’autres thèmes. L’atteinte des objectifs climatiques, tel qu’exprimés au travers de traités internationaux comme la COP21 exigent des investissements massifs. Le rapport 2% pour 2°C, produit par l’Institut Rousseau, estime qu’ils devraient atteindre 182 milliards d’euros par an d’ici 2050, soit 2% du PIB, pour décarboner l’économie. Il faudrait que ces montants, notamment pour la dépense publique, soit déduits des ratios européens de déficit public. En outre, ils sont à rapprocher des dépenses qui s’avèrent déjà nécessaires pour prendre en compte l’impact du dérèglement climatique, compris entre 5% et 20% du PIB mondial.

Pour ce qui est des collectivités locales, la méthode consisterait pour l’État à définir des objectifs à atteindre selon un calendrier. Dès lors, les territoires verraient leur dotation augmenter en proportion de l’écart constaté à cet indicateur, pour tirer l’ensemble du territoire vers un même but. Charge ensuite aux élus, à l’échelle territoriale, de définir les projets les mieux adaptés pour combler cet écart. Cette méthode garantirait l’autonomie des collectivités et déchargerait l’administration d’une tâche fastidieuse d’encadrement de leurs activités. En revanche, si l’objectif n’était pas atteint dans les délais, et si le service financé s’avérait inopérant, le préfet aurait pouvoir de mettre en place les mesures adaptées. Suivant ainsi le modèle de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) pour le logement social, qui prévoit des sanctions financières pour les récalcitrants. Le financement se ferait alors au détriment de la dotation globale sur les années suivantes. Cette méthode permet de garantir l’égalité des territoires, quelle que soit leur taille, et l’avancée du pays vers des objectifs communs.

Pour mener à bien la transition, il faudra mobiliser les acteurs, avec un soutien financier, et des objectifs précis.

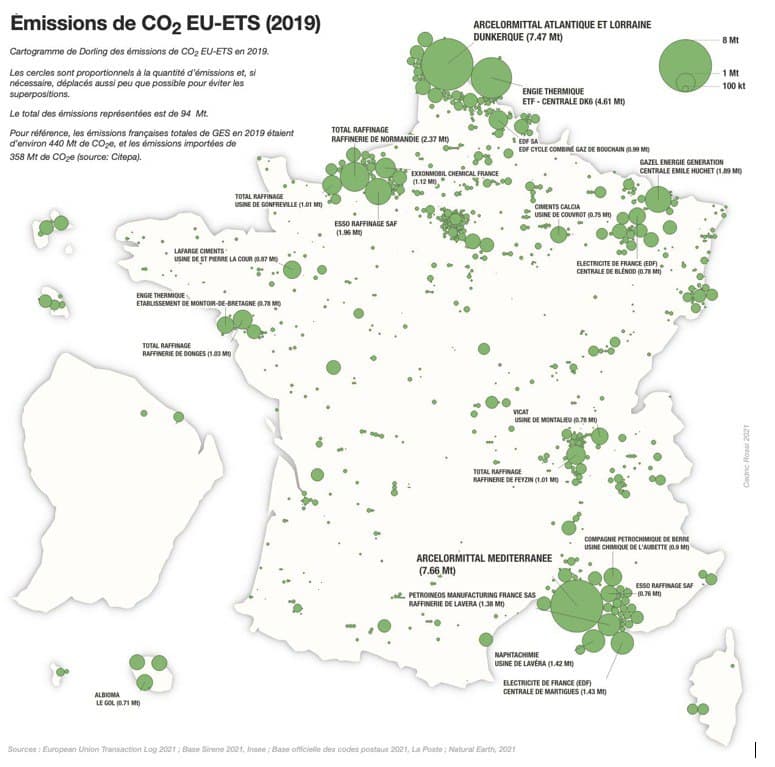

De la même façon, cette méthode est applicable aux différents secteurs économiques. Réorienter le crédit d’impôt recherche, qui a atteint 6 milliards d’euros, vers les travaux visant la transition écologique serait une première étape. En complément, l’État fixerait des objectifs de réduction d’émissions de CO2 et de gaspillage de ressources par secteur. Les entreprises seraient incitées, par des budgets dédiés, à atteindre ces objectifs sur une durée fixée issues des négociations. Cette tâche doit notamment mobiliser les ingénieurs en particulier pour réviser les méthodes de production. La gouvernance des grandes entreprises doit être revue pour intégrer un comité dédié à la transformation écologique, réunissant les dirigeants et les représentants des salariés mais également, pourquoi pas, de la société civile.

De la même façon, l’absence d’atteinte de ces objectifs dans le calendrier fixé se traduirait par une sanction. Lorsqu’une entreprise ne respecte pas ses obligations vis-à-vis des créanciers, elle entre sous la coupe d’un mandataire judiciaire. La sacralité de la propriété est-elle supérieure à la préservation de notre environnement ? Dès lors, il est parfaitement envisageable d’imaginer la présence d’un mandataire écologique, en charge de valider les décisions des dirigeants et d’assurer que les objectifs de transition soient bien atteints. Ce mécanisme d’incitation et de sanction permettrait alors d’engager sérieusement les entreprises sur la voie de résultats concrets.

De cette façon, une voie existe pour obtenir des résultats concrets. Cette méthode, reposant tant sur l’incitation que la sanction, pour mobiliser l’ensemble des acteurs, en réduisant le travail technocratique. Cette voie est mobilisatrice, pour conduire à des changements concrets, et pour mettre un terme à une éco-anxiété paralysante.