Sans surprises, le « Plan industriel vert » de l’Union européenne refuse toute logique de planification ou de redistribution. C’est sur une matrice incitative qu’il est fondé : une série d’entreprises seront éligibles à des fonds publics et leur accès aux financements de marché sera facilité. Outre la confiance démesurée que ce plan accorde à l’hydrogène sur le plan de l’énergie, il est d’ores et déjà critiqué pour sa carence d’investissements publics dans le domaine des transports. Il consiste en effet à déverser des sommes considérables aux géants de l’automobile pour les inciter à transiter vers la voiture électrique… sans rien prévoir pour permettre aux Européens pauvres d’acheter ce bien destiné à une clientèle aisée. Ce plan, dont les maigres effets vertueux sont facilement réversibles – dans un contexte où les logiques austéritaires reprennent de l’ampleur – n’offre aucune réponse structurelle au défi de la transition énergétique. Article d’Alexandra Gerasimcikova, publié par notre partenaire Jacobin, et traduit par Camil Mokaddem.

En 2019, Ursula von der Leyen n’avait pas hésité à comparer le Green Deal européen au premier pas de l’homme sur la Lune. La présidente de la Commission européenne dévoilait alors l’objectif de faire de l’Europe le premier continent à atteindre la neutralité carbone. Ce Green Deal, basé sur des fondations fragiles, s’est avéré n’être qu’une énième séquence technocratique dont Bruxelles a le secret.

Les faibles sommes injectées n’ont pas été à la hauteur de l’objectif, et sa mise en œuvre a surtout penché en faveur des secteurs privé et financier, comme en attestent le choix de subventionner des projets jugés rentables pour les investisseurs. Le maigre budget censé compenser les effets de la décarbonation pour les régions dépendantes aux énergies fossiles était un signe : le Pacte vert ne servirait pas de moteur à une transition énergétique équitable.

Plus de trois ans ont passé, et Ursula von der Leyen relance aujourd’hui le Green Deal avec un Plan industriel vert, qui prétend faire de l’Europe une figure de proue de l’objectif « zéro émission », en attirant sur le Vieux Continent les investissements dans les technologies propres. Ironie du sort, c’est à Davos, au Forum Économique Mondial, qu’a été annoncée cette initiative, de quoi enterrer les derniers espoirs de ceux qui comptaient sur l’Europe pour adopter une véritable juridiction écologique sur le plan industriel.

Le plan de l’UE est une réponse directe à l’Inflation Reduction Act (IRA), votée aux États-Unis. Cette dernière débloque un budget de 370 milliards de dollars dans l’optique de bâtir une économie fondée sur les énergies propres. La majorité des fonds prend la forme de crédits d’impôt, mais aussi de prêts et de subventions. Déjà inquiets de la place de la Chine dans plusieurs secteurs clés faibles en carbone, les États membres de l’UE voient maintenant cette juridiction américaine comme une menace supplémentaire pour la compétitivité de leurs entreprises. Celles-ci, contrariées par l’IRA, sont tentées tentées de mettre les voiles outre-Atlantique pour fuir la flambée des prix de l’énergie en Europe et bénéficier d’un cadre fiscal plus avantageux.

D’ores et déjà affaiblie par les conséquences de la pandémie sur les chaines d’approvisionnement et par la crise de l’énergie provoquée par la guerre en Ukraine, Bruxelles a été forcée de réagir. Les autorités de l’UE élaborent les conditions d’un déblocage massif de subventions visant à favoriser les investissements européens dans les « technologies propres », à décarboner l’industrie, et à accélérer la « croissance verte ».

Pour ce faire, la Commission européenne a proposé le Net-Zero Industrial Act, pilier du Plan industriel vert, visant à assouplir l’octroi de permis afin d’accélérer les grands projets technologiques d’énergie propre. La Commission table également sur un accès facilité aux financements, le renforcement des compétences (dont une proposition d’académies d’industries « zéro émission »), et l’ouverture du marché pour développer de nouvelles voies d’exportation pour l’industrie européenne verte, et s’assurer un accès aux matières premières.

Pour l’heure, l’UE ne dispose pas des liquidités suffisantes pour soutenir son plan, la Commission s’emploie donc à fluidifier et à accélérer les dépenses des États membres pour financer le Plan industriel vert. En temps normal, ces aides (considérées comme des ressources de l’État versées aux grandes entreprises sous forme de subventions, d’allègements fiscaux ou de participation publique) sont limitées par les règles de concurrence de l’Union au sein du marché intérieur.

Le faible budget censé compenser les effets de la décarbonation pour les régions dépendantes des énergies fossiles était un signe : le Pacte vert ne servirait pas de moteur à une transition énergétique équitable.

Les États membres peuvent également puiser dans les canaux d’investissements (comme InvestEU, REPowerEU, et le Fonds européen d’innovation). Les propositions visant à créer un nouveau fonds, elles, se heurtent aux désaccords entre les États, mais aussi aux limites du budget rachitique de l’Union européenne. Plusieurs responsables de banques et d’institutions européennes en appellent à la création d’une Union des marchés de capitaux, ce qui permettrait d’ouvrir l’accès aux finances du secteur privé grâce à un marché européen des obligations. Dans ce domaine, l’UE est clairement en retard sur Washington : les prêts bancaires sont actuellement la principale source d’emprunt des entreprises par rapport aux marchés obligataires en Europe, et c’est l’inverse aux États-Unis.

Avec l’objectif « zéro émission », le Plan tente de réconcilier « la planète avec le profit ». En réalité, il ne peut que nuire aux objectifs de décarbonation affichés par l’Europe. Il aura pour effet d’accroître des profits déjà faramineux par un apport de fonds publics – une distribution abondante de carottes, sans aucun bâton. Des multinationales comme Shell, Iberdrola ou Enel, déjà bénéficiaires de subventions record sur l’hydrogène, réclament déjà cette nouvelle enveloppe. De leur côté, la grande industrie qui subit la hausse des prix de l’énergie et fait face aux défis du « virage vert » compte également profiter du Plan pour prendre de l’avance sur ses concurrents globaux. Des géants comme le groupe sidérurgique ArcelorMittal ou le groupe chimique allemand BASF n’ont pas manqué d’enjoindre l’UE à suivre le modèle américain pour, eux aussi, recevoir davantage de fonds publics.

En résumé, le Plan industriel vert consiste en une politique verticale de cadeaux au secteur privé ; le débat collectif visant à déterminer les besoins sociaux et écologiques du continent n’a pas même été ouvert…

Quand les oligopoles se repeignent en vert

Selon toute vraisemblance, le Plan industriel vert risque d’accroître le caractère monopolistique du marché du renouvelable, et d’intensifier la compétition aux technologies propres au sein des oligopoles existants. Le projet est centré sur les batteries électriques, les panneaux solaires, les éoliennes, les biocarburants, ainsi que les techniques de capture d’hydrogène et de carbone – aux côtés de techniques de stockage inefficaces, coûteuses et inapplicables à grande échelle, qui représentent un danger écologique et social, mais ont l’indéniable mérite d’accroître les profits des géants de l’énergie.

Ce sont en effet ces derniers (dont certains spécialisés dans les énergies fossile) qui continueront à profiter des coups de pouce des États (les cinq plus grandes entreprises d’hydrocarbure ont réalisé un profit record de 134 milliards de dollars en 2022) pour amplifier le marché de l’hydrogène et de la capture du carbone… sans que rien ne les empêche de revenir sur leurs timides engagements sur le renouvelable.

Le Plan industriel vert, politique bureaucratique construite sur une logique d’aide aux entreprises, balaye l’idée d’une discussion collective sur les besoins sociaux et écologiques. Une occasion manquée de revoir les fondements d’une authentique transition verte de l’industrie, qui aurait pu planifier la décarbonation urgente de plusieurs secteurs. Ce plan s’entête plutôt à financer l’éternel modèle énergétique de marché, centralisé et court-termiste, qui fait la part belle aux actionnaires. Les quantités d’énergie et d’eau nécessaires au transport et à la production d’hydrogène (exemples non exhaustifs) rendent à elles seules cette solution non viable.

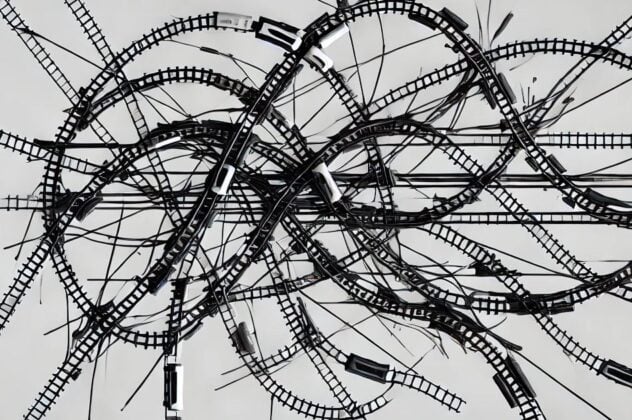

L’Allemagne a expérimenté un pass mensuel à 9 euros donnant accès aux transports ferroviaires sur les réseaux locaux et régionaux. Une initiative dont l’impact a été positif, en particulier auprès des revenus les plus modestes. La surcharge d’usagers a cependant mis en évidence le manque criant d’investissements publics

Qui plus est, on estime que le recours à l’hydrogène est plus coûteux que les énergies fossiles, même sur le long terme, ce qui implique un modèle sous perfusion constante de fonds publics. Une voie qui augure des subventions massives des oligopoles de l’énergie… à l’heure où l’Union s’oriente de nouveau vers l’austérité budgétaire !

D’autres plans européens comme Hydrogen Strategy 2030 ou REPowerEU parient sur les investissements extérieurs de l’UE pour compenser sa faible capacité de production d’hydrogène. Car le Plan industriel vert souhaite toucher de nouveaux marchés avec ses technologies propres afin d’obtenir, à terme, de l’hydrogène à faible coût (qu’importent les possibles retombées socioéconomiques locales). Ainsi, l’Europe compte sur l’Afrique et son potentiel en hydrogène, mais s’appuie également sur l’Ukraine, comme en atteste l’annonce début février 2023 d’un partenariat stratégique sur le biométhane, l’hydrogène et d’autres gaz de synthèse. En dépit des ravages de l’invasion russe et de la nécessité de répondre aux besoins locaux en énergie (renouvelable) durant la reconstruction de l’Ukraine, l’UE flaire une opportunité de sécuriser des importations d’hydrogène en Europe.

Des véhicules électriques, mais pour qui ?

Les véhicules électriques, tout comme les batteries et les stations de chargement, jouent un rôle majeur dans le Plan industriel vert. On peut cependant encore une fois déplorer l’absence de tout projet social en la matière – comme le développement des transports en commun ou la subvention de la mobilité partagée, dont les effets bénéfiques en termes écologiques ne sont plus à démontrer.

Le virage vers l’électrique porte avec lui une question sociale. En effet, l’Union européenne comme les États-Unis voient leur demande en voitures décliner. Selon l’association des constructeurs européens d’automobiles, les ventes de 2023 n’atteindront certainement pas les niveaux d’avant la pandémie. Les constructeurs s’engagent désormais à orienter leur production vers le tout-électrique (Fiat d’ici 2027, Mercedes d’ici 2030 et Volkswagen d’ici 2033) en ciblant une clientèle aisée. Les ménages aux revenus plus modestes sont eux mis de côté, et continuent à se tourner vers le marché de l’occasion.

De fait, aux États-Unis, les aides comme le crédit à la consommation proposé par l’IRA tentent d’apporter une solution à ce problème. En Allemagne, un système de subvention similaire est accusé de négliger les ménages à bas revenus et de privilégier les consommateurs aisés. De fait, les subventions à la consommation n’offrent aucune solution structurellement viable au problème du transport, mais peut tout juste encourager une acquisition volatile de biens privés sur fonds publics. La chute de 13,2% des ventes de véhicules électriques en Allemagne, suite à la décision de réduire ses subventions de moitié, en est l’illustration. Cette même mesure a provoqué une hausse de 3,5% des ventes de véhicules à essence… Le virage vers l’électrique semble avant tout profitable aux hauts revenus, ainsi qu’à l’industrie automobile, avide de fonds publics.

Cette transition vers l’électrique s’explique aussi par la volonté de cette industrie de « verdir » son modèle économique grâce aux deniers publics. Les constructeurs, qui sont pourtant en mesure de financer la fabrication de modèles plus vertueux avec la technologie actuelle, choisissent de faire du lobbying contre les normes d’émission de CO2 (qui d’après eux, les forcent à réduire leurs investissements vers l’électrique) et préfèrent réclamer des subventions. En attestent les 22,5 milliards d’euros de profits réalisés par Volkswagen en 2022, 13% de plus que l’année précédente, ce qui n’a pas empêché le groupe allemand de faire pression sur les États d’Europe de l’Est pour financer la construction de leurs giga-usines à batteries. Un projet en la matière est actuellement en suspens, Volkswagen comparant les avantages respectifs de l’UE et des États-Unis d’après le vote de l’IRA… Quoi qu’il en soit, en République tchèque, la perspective de voir s’installer une giga-usine a provoqué l’ire de la population locale, inquiète des conséquences sur l’environnement, l’emploi et l’économie de la région.

Laisser le soin aux multinationales de remplacer leurs véhicules à essence par des modèles électriques, sans repenser la structure même de la mobilité individuelle, ne contribuera pas à une véritable transition écologique. En particulier quand les géants continuent de s’appuyer sur les pays d’Europe de l’Est pour produire à moindre coût. La manne publique qui est déversée aux entreprises de l’automobile constitue autant d’argent qui n’est pas investi dans les transports publics : dans de nombreux pays, certains trajets sont plus coûteux en train qu’en covoiturage.

L’UE, qui s’appuie sur la capacité des multinationales à concevoir des technologies propres, ne prend aucune hauteur de vue sur les bénéficiaires et la finalité de cette course au « zéro émission ».

L’été dernier, l’Allemagne a expérimenté durant trois mois un pass mensuel à 9 euros donnant accès aux transports ferroviaires sur les réseaux locaux et régionaux. Une initiative qui a démontré la popularité des infrastructures publiques, en particulier auprès des revenus les plus modestes. Toutefois, la surcharge d’usagers due au succès de cette expérience a mis en évidence le manque criant d’investissements publics – nécessaires pour étendre le réseau, améliorer la fréquence des transports et la capacité d’accueil.

L’extractivisme et ses conséquences sont également absents du Plan industriel vert. On estime que la demande mondiale en lithium, indispensable à la fabrication des batteries électriques, sera multipliée par 40 d’ici 2040. La ruée vers les minéraux rares risque d’amener son lot de dégâts environnementaux et de provoquer des expropriations et l’épuisement des ressources en eau, tout en creusant davantage les inégalités et en augmentant le niveau d’émissions. Le Critical Raw Materials Act, texte faisant partie du Plan industriel vert, vise lui à accroître les projets d’extraction minière dans l’UE. Ironiquement, les auteurs de ce texte ont conscience de l’opposition populaire face à un tel projet (son impopularité est même inscrite dans le texte), et choisissent d’assurer l’accaparement des ressources en dehors des frontières européennes, en faisant payer aux pays du Sud le coût écologique et social de la croissance verte du Vieux continent.

Atténuer les risques, quoiqu’il en coûte

Le Plan industriel vert n’introduit pas la moindre remise en question, et n’imagine aucune politique industrielle à la hauteur des enjeux sociétaux actuels : des emplois de qualité, des transports et services publics fiables, et un accès aux énergies renouvelables à prix raisonnable. Le projet tient essentiellement à atténuer les risques d’investissement des multinationales et à tirer parti du financement privé pour mettre en œuvre la décarbonation.

Dès 2015, suite au plan Juncker de 315 milliards d’euros, la Cour des comptes européenne émettait des doutes quant à la capacité de la Commission à lever de telles sommes par garantie publique, qualifiant même d’illusoires les ambitions de l’UE en la matière. InvestEU, qui succède désormais au plan Juncker et doit aider à financer le Pacte vert et le Plan industriel vert, montre déjà des signes de faiblesse. Pour Daniela Gabor, économiste à l’université de Bristol, l’atténuation des risques n’est pas une solution pour atteindre la décarbonation à temps et à grande échelle.

En réalité, elle découle plutôt d’une logique de rentabilité : un projet ne sera financé que s’il permet un retour rapide sur investissement. Cette approche n’implique aucune remise en question sur le type d’économie et d’industrie nécessaires à une véritable transition écologique.

Il n’est donc pas étonnant que les actionnaires réclament les bonnes grâces de l’État pour développer des technologies propres, eux qui redoutent avant tout les faibles profits à court terme (ce qui est à craindre pour des secteurs florissants). Les fonds publics devraient toutefois être réservés à des projets d’énergies renouvelables viables et sûrs, qui eux nécessitent un capital patient et des prêts concessionnels. Le Plan industriel vert reste pourtant muet sur la question de conditionnalité. Éclaircir ce point permettrait d’identifier les bénéficiaires malhonnêtes et d’empêcher les subventions « vertes » de se retrouver dans les poches d’entreprises polluantes, qui elles peuvent facilement se financer sur les marchés.

Le cas du PDG d’Iberdrola, José Galán, est particulièrement frappant. Ce dernier a touché une rémunération de 13,2 millions d’euros en 2021, année où le Tribunal suprême (institution au sommet du pouvoir judiciaire en Espagne) enquêtait sur sa participation à des faits de corruptions, d’atteinte à la vie privée et de fraude. Le salaire du dirigeant équivalait à 171 fois le montant du salaire moyen de ses employés (qui lui chutait de 1,3 %).

Pour 2023, l’entreprise espagnole d’électricité Iberdrola s’attend à un bénéfice net situé entre 8 et 10 %, et ses actionnaires peuvent encore s’attendre à recevoir de juteux dividendes. Pourtant, cette année encore, la Banque européenne d’investissement a approuvé un prêt concessionnel de 150 millions d’euros à l’entreprise pour la construction de centrales d’énergies renouvelables en Italie. Iberdrola avait déjà bénéficié d’au moins 650 millions d’euros en 2021, puis de 550 millions d’euros en 2022. Les multinationales gonflées aux aides publiques qui distribuent d’énormes dividendes seront bien les véritables bénéficiaires du Plan industriel vert.

Les États européens tentent désespérément de doper la compétitivité industrielle de l’UE à l’ère du zéro émission. Mais pour l’heure, leurs initiatives se concentrent sur de fausses solutions comme l’hydrogène à grande échelle, moyen efficace d’augmenter les profits des grandes entreprises mais aucunement de transiter vers une énergie plus propre. L’UE, qui s’appuie sur la capacité des multinationales à concevoir des technologies propres, ne prend aucune hauteur de vue sur les bénéficiaires et la finalité de cette course au « zéro émission ».

Le Plan industriel vert ne répond à aucun des grands défis industriels européens. Il omet la question cruciale des exigences de réinvestissement, celle des limites aux rachats d’actions et versements de dividendes, qui représentent la contrepartie tant redoutée par les multinationales dopées à l’argent public. L’essentiel est ailleurs : le problème majeur reste l’incapacité à repenser en profondeur la politique industrielle de l’UE. Une telle refonte n’aura lieu qu’à condition de pouvoir discriminer entre secteurs propres et polluants, et ne sera possible que grâce à une stratégie d’investissements publics, visant une véritable transition écologique.

Les approches technocratiques tentant de faire coexister préservation de la planète et intérêts du marché ne mènent nulle part. Seule une véritable rupture démocratique permettra l’avènement de la transition écologique et la sortie du jeu à somme nulle qui découle des logiques d’entreprise.