Pendant que les Grecs s’appauvrissent et fuient leur pays miné par l’austérité, une poignée d’investisseurs étrangers réalisent d’excellentes affaires, grâce aux privatisations et au rachat de créances pourries pour une fraction de leur valeur nominale. Dépendant de la BCE et dépourvu de la plupart de ses services publics, l’Etat grec ressemble davantage à une colonie qu’à un Etat souverain. Alors que de récentes élections viennent de reconduire le conservateur Kyriákos Mitsotákis, l’ancien Ministre grec des Finances, l’économiste Yanis Varoufakis, nous livre son analyse de la situation et ses solutions pour sortir son pays du pillage et du carcan de l’euro.

Le 21 mai dernier, des élections législatives ont eu lieu en Grèce. A cette occasion, le parti du Premier Ministre sortant, Nouvelle Démocratie (droite conservatrice) est arrivé largement en tête avec 41% des suffrages. Une performance qui a surpris nombre d’observateurs, Kyriákos Mitsotákis ayant été particulièrement critiqué ces derniers mois pour son autoritarisme et accusé d’espionnage envers ses opposants politiques. Surtout, malgré les fables de la presse économique, qui affirme que le pays relève enfin la tête après des années d’austérité, la crise de la dette souveraine n’est pas terminée et la situation ne fait que s’aggraver pour les citoyens ordinaires. Le 28 février dernier, une catastrophe ferroviaire ayant coûté la vie à 57 personnes est d’ailleurs venue rappeler tragiquement les conséquences de l’austérité et de la privatisation.

Le principal rival de Mitsotákis, l’ancien Premier ministre Alexis Tsipras, peine pourtant à cristalliser la contestation, étant donné que son mandat (de 2015 à 2019) s’est résumé à une trahison : au lieu de rejeter l’austérité imposée par la Troïka et d’appliquer le résultat du référendum de 2015 (61% des Grecs avaient voté contre le plan d’austérité), son parti Syriza a poursuivi cette politique mortifère. La gauche est ressortie durablement affaiblie de cette expérience.

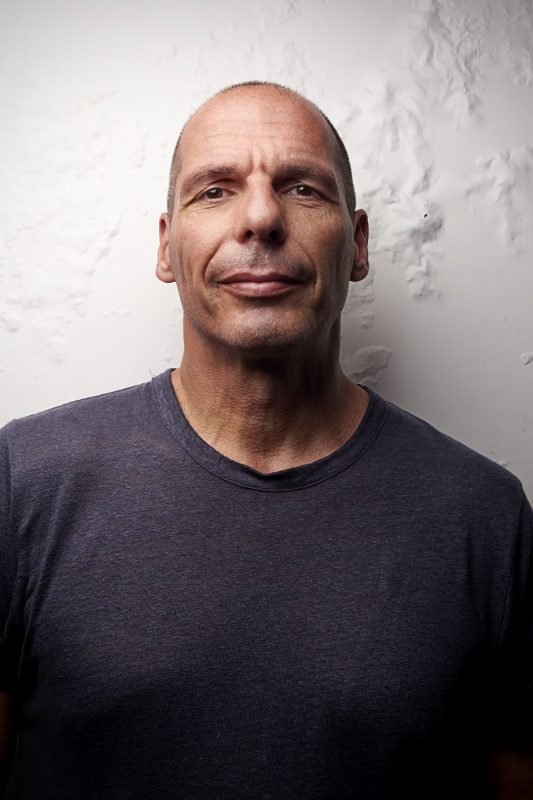

Ancien ministre des Finances du premier gouvernement de Syriza, Yanis Varoufakis a préféré donner sa démission en juillet 2015 plutôt que de céder aux dogmes de l’austérité. Très critique du bilan de Syriza, il a depuis fondé un autre parti de gauche, MeRA25, sous l’étiquette duquel il a été élu député en 2019. Ayant réalisé seulement 2,62% lors des dernières élections, son parti ne siègera désormais plus au Parlement. Néanmoins, Varoufakis a mené une campagne offensive contre les institutions européennes et décrit avec lucidité l’état économique de la Grèce. Dans cet entretien publié par notre partenaire Jacobin, traduit par Camil Mokadem, il évoque les conséquences actuelles de l’austérité en Grèce, les fondements de la prétendue « reprise économique » ainsi que les solutions alternatives proposées par son parti.

David Broder – Le 13 mai, un article du Financial Times affirmait qu’après une décennie marquée par l’austérité et les plans de sauvetage, la Grèce connaissait un redressement économique. Le PIB ne représente toujours que 80 % de son niveau de 2008 et les salaires moins de 75 %, mais une croissance rapide permet au pays d’améliorer sa notation auprès des investisseurs. Cité dans l’article, le président de l’Eurobank (une banque grecque, ndlr) évoque même « le plus grand redressement de l’histoire du système financier européen ». Peut-on vraiment se fier à ce tableau ?

Yanis Varoufakis – Tout dépend de quel côté on se place. Si l’on se situe du côté de la population grecque, tout ceci relève du discours orwellien. Mais si vous observez la Grèce en tant qu’investisseur étranger, ces propos ont du vrai.

Aujourd’hui, la Grèce est encore plus insolvable qu’il y a dix ans, lorsque le monde de la finance (le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne, qui forment la Troïka, ndlr) nous a déclarés en faillite. Notre dette était alors aux alentours de 295 milliards d’euros et notre PIB s’élevait à 220 milliards d’euros. Aujourd’hui, notre dette atteint 400 milliards d’euros et le revenu national est de 192 milliards d’euros. Nous sommes donc plus dépendants que jamais de la Troïka et des investisseurs étrangers, qui sont nos principaux créanciers.

Le niveau de vie de la population grecque a baissé en moyenne de 20 % depuis 2010. Mais c’est une moyenne, si l’on regarde la situation de la classe ouvrière, le PIB par habitant a chuté de 45 % ! Pour ce qui est de la dette du secteur privé, environ 2 millions de Grecs sur 10 millions ont des fonds propres négatifs et des prêts non productifs. C’est un record mondial, une situation inédite que même les États-Unis n’ont pas connue lors de la crise des subprimes en 2008.

Dans un tel contexte, comment puis-je affirmer que la Grèce se porte bien du point de vue des investisseurs étrangers ? C’est assez simple : les obligations d’État se négocient à un taux de rendement de 3,6 à 3,7 %, soit bien au-dessus des obligations à 2,2 à 2,3 % de l’Allemagne. Pourtant, tout le monde sait que l’État grec est en faillite et que ses obligations ne pourront jamais être remboursées, alors pourquoi les racheter ?

« Déclarer la Grèce solvable en 2023 découle d’une manœuvre politique du même ordre que celle qui a consisté à la déclarer insolvable en 2010. »

La raison est simple : la Banque Centrale Européenne a annoncé qu’elle garantissait les obligations grecques. Toutefois, déclarer la Grèce solvable en 2023 découle d’une manœuvre politique du même ordre que celle qui a consisté à la déclarer insolvable en 2010. Pour Christine Lagarde et ses laquais, il s’agit là d’un clin d’œil adressé aux investisseurs.

Si la BCE soutient les obligations grecques, alors qu’elle ne l’a pas fait en 2012 et 2015, c’est parce qu’un mécanisme inédit est apparu ces dernières années, permettant d’extraire de la richesse des États en faillite. Les pouvoirs en place ont instauré le plan Hercules, qui retire les obligations des bilans des banques pour les vendre à des fonds vautours basés aux îles Caïman. Ces fonds deviennent la propriété d’investisseurs étrangers, de dirigeants de banques grecques, et de familles élargies de la classe politique. Ils ont la possibilité d’acheter un prêt non productif d’une valeur de 100.000 euros pour seulement 3.000 euros, tout en sachant pertinemment qu’ils ne pourront pas récupérer leur argent. Ils peuvent en revanche, s’ils vendent la garantie attachée au prêt pour 50 000 euros, empocher 47 000 euros sans avoir à déclarer un centime une fois les fonds transférés aux îles Caïmans. Cette manœuvre permet d’extraire environ 70 milliards d’euros d’une économie qui en produit moins de 200 milliards par an !

À première vue, il pourrait donc sembler paradoxal pour la presse financière de vanter les mérites d’une économie dont les secteurs public et privé sont à ce point en faillite. Mais en tenant compte des profits que tirent les investisseurs étrangers d’une telle situation, on comprend ces commentaires élogieux. De tels profits n’existent nulle part ailleurs : la Grèce est une véritable poule aux œufs d’or. De plus, ce plan Hercules, approuvé par le Parlement grec, garantit au moins 23 milliards d’euros. L’État grec et la BCE soutiennent donc les intérêts de ces fonds vautours s’ils ne parvenaient pas à extraire suffisamment de richesses par les dépossessions.

DB – En janvier, vous avez désigné Syriza, Nouvelle Démocratie et Pasok (équivalent grec du PS, ndlr) comme « l’arc du mémorandum ». Vous accusez ces partis d’ignorer le fait que, quelle que soit la couleur politique du gouvernement au pouvoir à la fin de la décennie, il devra quoiqu’il arrive emprunter davantage. À quel point la Grèce s’est-elle enfoncée dans cette spirale de dépendance depuis 2015 ? N’y a-t-il pas de nouveaux signes de croissance dans des secteurs comme la construction ou le tourisme ?

YV – Nous avons affaire à un désinvestissement massif : l’argent investi l’est dans des secteurs qui affaiblissent la capacité de notre pays à produire. Le gouvernement et la presse économique s’auto-congratulent devant l’augmentation des investissements directs étrangers (IDE). Il y a effectivement une augmentation des IDE, mais quels sont leurs effets ? Un fonds vautour qui achète un prêt de 100.000 euros pour 3.000 euros est comptabilisé comme un IDE. Pourtant cela ne rapporte qu’une faible somme d’argent, qui permet d’extraire un montant bien plus élevé par une dépossession. On n’y trouve pas le moindre signe de capital productif.

D’autre part, pendant que les garde-côtes de Frontex repoussent les migrants au large du littoral grec, causant la mort de nombreuses personnes, le système de « visa doré » laisse circuler dans l’espace Schengen quiconque pouvant investir 250.000 euros dans le pays. Pourtant cela ne provoque aucun investissement productif : dans mon quartier en centre-ville d’Athènes, on achète des appartements pour les convertir en Airbnb. Les seules conséquences sont l’affaiblissement de l’offre immobilière, qui force les locaux à se loger ailleurs. Ces manœuvres ne contribuent donc pas à la construction d’un capital productif.

Les gens qui viennent d’Ukraine, de Russie, de Chine ou du Nigéria n’utilisent pas ces passeports pour investir en Grèce durablement, mais pour s’installer ensuite en France ou en Allemagne grâce au système Schengen. L’argent des touristes américains circule d’une banque américaine à une banque allemande, contournant la Grèce, tout en augmentant les loyers pour les locaux par la même occasion. Les IDE ont pour but de tirer profit du marché de l’immobilier, des prêts non performants et des privatisations, tous préjudiciables au fonctionnement d’une économie réellement productive.

« Les IDE ont pour but de tirer profit du marché de l’immobilier, des prêts non performants et des privatisations, tous préjudiciables au fonctionnement d’une économie réellement productive. »

Nous pouvons prendre l’exemple de l’accident ferroviaire qui a récemment coûté la vie à 57 personnes. Au Parlement, les membres de MeRA25 (le parti de Yanis Varoufakis, ndlr) ont alerté sur les dangers des privatisations. La compagnie ferroviaire grecque a été vendue à la firme italienne Ferrovie dello Stato pour 45 millions d’euros en 2017, mais cela n’a donné lieu à aucun investissement, au contraire, l’État s’est engagé à subventionner la ligne Athènes-Thessalonique à hauteur de 15 millions d’euros par an. C’est une escroquerie pure et simple.

Pour ce qui est du plan de relance de l’UE, dont on entend beaucoup parler, la répartition des fonds est entachée de corruption. L’argent se retrouve dans les poches des oligarques, qui n’investissent pas, ou bien directement dans le système bancaire. On assiste, depuis la soumission de Tsipras en 2015, à un pillage ininterrompu, à une expérience d’extorsion de fonds à grande échelle. Après la pandémie, j’ai immédiatement affirmé que le plan de relance était insignifiant d’un point de vue macroéconomique. Certains ont préféré le voir comme un moment hamiltonien (c’est-à-dire qui conduirait à un fédéralisme européen, ndlr), mais en réalité ce plan a enterré tout projet d’union fiscale.

DB – Que pourrait entreprendre un gouvernement grec différent ?

YV – MeRA25 est le seul parti qui dispose d’un programme complet, modulaire et multidimensionnel pour gouverner. Notre manifeste aborde les enjeux sociaux, économiques et environnementaux et propose une alternative au prétendu mémorandum « d’entente » qui règne en maître dans le pays.

Un des points essentiels de notre programme consiste à instaurer une banque publique qui remplacerait le système Hercules afin d’empêcher l’achat et la vente de prêts non performants sur les marchés financiers. Cette banque, appelée Odysseus, absorberait ces prêts et permettrait aux individus menacés de liquidation ou de vente de sauver leur propriété en échange d’une redevance qui ne dépasserait pas un sixième de leurs revenus disponibles.

Les banques cèderaient leurs prêts pourris à Odysseus, qui les gèlerait ensuite par l’émission d’obligations. L’idée étant qu’une fois que le prix d’une propriété excède la valeur nominale des prêts gelés, des négociations peuvent avoir lieu entre les emprunteurs et Odysseus. Les emprunteurs ne perdraient pas la part qu’ils ont déjà payée, ceci permettrait de mettre un terme au transfert de richesses vers les îles Caïmans, et aux dépossessions qui sont une véritable catastrophe sociale.

Un autre volet clé concerne l’énergie : le réseau électrique a été privatisé et se trouve entre les mains d’une poignée d’oligarques qui se sont répartis les restes du distributeur public d’électricité. Notre programme prévoit la nationalisation progressive des producteurs d’énergie et des distributeurs, afin d’empêcher que le prix de l’énergie ne dépasse le coût moyen de sa production.

« Après mon départ du ministère des Finances, un “super fonds” a été imposé pour administrer les biens publics. Cette situation, unique dans l’histoire, représente le pire exemple de néo-colonialisme. »

Après mon départ du ministère des Finances, un « super fonds » a été imposé pour administrer les biens publics. Cette situation, unique dans l’histoire, représente le pire exemple de néo-colonialisme. Le fonds étant géré directement par la Troïka, les biens grecs sont donc légalement entre les mains de puissances étrangères. Nous proposons de démanteler ce fonds et de transférer ces biens vers une banque publique de développement dont le stock de capital servira notamment à financer la transition énergétique ou l’agriculture biologique.

Nous proposons également une autre institution, une plateforme de paiement numérisée, basée sur les données de l’administration fiscale grecque. Chacun pourra recevoir et envoyer de l’argent via son numéro de déclaration fiscale, ce qui permettra d’effectuer des transactions en dehors du carcan de la BCE, des banquiers privés, ou des systèmes Mastercard et Visa. Ce projet nous ferait économiser deux milliards d’euros par an, mais reste une mesure controversée, car elle sort du cadre établi par la BCE. L’objectif est de nous rendre hors de portée des mesures de chantage que le système bancaire grec a subies en 2015.

De plus, nous proposons le démantèlement des entreprises qui pratiquent le commerce de la main-d’œuvre humaine par le système de mise en relation. Nous souhaitons faire passer la TVA de 24 à 15 %, réduire le taux d’imposition des petites entreprises de 22 à 10 %, tout en faisant passer le taux d’imposition des sociétés de 22 à 30 %. Le financement des soins de santé et de l’éducation est à un niveau abyssalement bas et il est urgent de le doubler. Nous ne faisons pas de promesses impossibles à financer, mais développons plutôt un programme d’anti-austérité.

DB – Votre liste pour les élections législatives, MeRA25 – Alliance pour la Rupture, compte dans ses rangs le parti Unité Populaire, qui préconise une sortie de la zone euro, voire de l’Union européenne elle-même. Avez-vous des points communs sur ce sujet, et comment comptez-vous vous coordonner pour appliquer votre programme ?

YV – Nous avons eu quelques désaccords sur le plan tactique et dans une certaine mesure sur la stratégie à adopter. Unité Populaire s’était fixé comme objectif la sortie de la zone euro, ce qui nous semblait préjudiciable, économiquement comme politiquement. Nous savons que l’euro est une monnaie désastreuse, non viable et responsable de l’asphyxie de la Grèce et de l’Italie. Seulement, annoncer ouvertement la sortie de la zone euro n’a pas de sens sur le plan politique, car une sortie aura de lourdes conséquences.

Au cours de l’année dernière, nos camarades d’Unité Populaire ont progressivement rallié notre position, ce qui nous a permis de nous rassembler autour des principes de base de MeRA25. Il n’en demeure pas moins vrai que depuis 2015-2016, la zone euro a systématiquement échoué à rendre viables les économies des pays membres. Pour se faire, une union politique est fiscale serait nécessaire.

« Le problème, c’est que la zone euro est à la fois invincible et intenable. Nous devons donc nous préparer à l’éventualité où l’euro s’écroulerait de lui-même. »

Le problème, c’est que la zone euro est à la fois invincible et intenable. Nous devons donc nous préparer à l’éventualité où l’euro s’écroulerait de lui-même. Il serait particulièrement naïf de notre part de penser que la Banque Fédérale allemande n’a pas prévu d’imprimer des Deutschemarks dans un tel scénario. La même logique s’applique en politique étrangère : nous devons nous préparer à la possibilité que Recep Tayyip Erdoğan envahisse Rhodes du jour au lendemain, même si nous n’espérons bien sûr pas que cela ait lieu (la Grèce et la Turquie ont une longue histoire de conflits territoriaux non résolus, ndlr).

Nous l’affirmons fermement : la sortie de l’euro n’est pas un objectif politique. Mais étant donné que la survie de l’euro est incertaine, notre système de paiement digital (appelé Demeter) offre, lui, deux avantages bien distincts : il nous permet d’abord de respirer plus librement dans la zone euro, et nous fournit une solution intermédiaire pour sortir de l’euro, si cela devait arriver.

DB – Bien qu’étant arrivé derrière Nouvelle Démocratie, Syriza vise à former un nouveau gouvernement. Dans un entretien pour Star TV, Tsipras a récemment déclaré que MeRA25 et le PASOK n’auraient d’autres choix que de soutenir son parti s’il arrivait au pouvoir plutôt que de voir survenir de nouvelles élections. Y a-t-il une possibilité de vous voir soutenir un tel gouvernement ?

YV – Suite à notre congrès, nous avons mis un point d’honneur à inviter Syriza à la table des négociations, sans aucune condition préalable, afin de mettre nos différents derrière nous, d’honorer notre système de représentation proportionnelle et de trouver un accord mutuel pour mettre fin à l’exploitation des Grecs.

Nous avons également mentionné le fait indéniable que notre Constitution ne nous permet pas de négocier avec tous les partis pendant trois mois après une élection pour former un programme de gouvernement, comme cela se fait en Allemagne ou en Italie. La Constitution grecque donne deux jours pour former une éventuelle coalition. Durant ces deux jours, il serait impossible d’avoir une véritable conversation débouchant sur un authentique programme progressiste, c’est pourquoi nous avons sollicité Syriza ces deux dernières années.

Tsipras a refusé de nous parler avant l’élection. Nous lui répondons que nous refusons de lui parler après, car cela ferait de nous des traîtres, nous rendant complices de l’oligarchie en échange de quelques postes au gouvernement. Or, les oligarques n’ont besoin d’aucun accord ni d’aucun manifeste, ils ont leur mémorandum, leurs cabinets d’avocats, ils règnent dans le secret. Nous ne pouvons pas appeler les électeurs à voter pour nous en leur disant d’un côté : élisez-nous pour mettre fin à l’escroquerie des prêts non performants, à la marchandisation de l’électricité, et pour renationaliser les chemins de fer qui ont provoqué 57 morts, pour accepter ensuite des postes de ministres en renonçant à nos promesses.

DB – J’ai récemment assisté à une conférence à Londres où la ministre de l’Intérieur Suella Braverman citait la Grèce, le Royaume-Uni, la Pologne, l’Italie et le Danemark comme des pays adoptant une ligne plus dure sur l’immigration. Dans un entretien pour le tabloïd allemand Bild, le Premier ministre Kyriákos Mitsotákis a réclamé les financements de l’UE pour ériger une clôture le long de la frontière turque. Son parti, Nouvelle Démocratie, est souvent comparé à celui de Victor Orbán, le Fidesz. Est-ce une tendance marginale ou peut-on y voir un point de restructuration de la droite ?

YV – Mitsotákis est un mélange de centrisme radical, d’un discours favorable à la Troïka et d’un ultranationalisme débridé. Son gouvernement est à la fois néolibéral, car il adopte les mesures de la Troïka, et néofasciste, car il diabolise l’immigration et les musulmans en les qualifiant de « Satan ». C’est ainsi que sont perçues les populations désespérées qui fuient la guerre et la faim pour rallier la Grèce.

« Mitsotákis est un mélange de centrisme radical, d’un discours favorable à la Troïka et d’un ultranationalisme débridé. »

J’ai vécu en Australie dans les années 1990, et en Grande-Bretagne et au Texas au début des années 2010. Je trouve que Mitsotakis a des points communs avec l’ancien Premier ministre australien John Howard, qui avait fait interner les réfugiés arrivant en Australie dans des camps de concentration ouverts dans des pays pauvres en échange de la promesse d’aides financières. On peut aussi le comparer à Suella Braverman, car l’UE n’est pas exempte de tout reproche dans sa gestion migratoire : elle est à l’origine d’une situation infernale en Libye, où les réfugiés sont détenus dans des camps au milieu du Sahara dans des conditions catastrophiques.

Mitsotakis est un mini Trump. Comme lui, il voit les frontières comme un élément de fierté nationale. Le mur érigé à la frontière nord du pays est une source d’orgueil pour lui. La différence avec Trump est qu’il l’a réellement fait construire un mur, et se prend même en photo devant. Mes anciens camarades de Syriza le comparent à Victor Orbán (pas à Trump, avec qui Tsipras entretenait une relation cordiale durant son mandat). De manière honteuse, Tsipras a lui aussi affirmé qu’il soutenait la construction d’une barrière frontalière, la seule différence est qu’il réfléchit à la faire financer par l’UE.