Comment la Russie en est-elle venue à attaquer un « pays frère » ? Si l’impérialisme ou la folie revancharde de Vladimir Poutine sont souvent évoqués, les dynamiques de l’économie russe depuis la chute de l’URSS le sont beaucoup moins. Or, ces évolutions permettent de comprendre l’impasse dans laquelle se trouve le régime de Vladimir Poutine depuis environ une décennie. Si celui-ci a su rebâtir une économie forte, mais très inégalitaire, durant les années 2000, faisant oublier le désastre des années 1990, l’économie russe stagne depuis la crise de 2008. Dans un contexte d’insatisfaction croissante de la population, la fuite en avant nationaliste s’est avéré le seul moyen de maintenir le régime oligarchique en place. Texte de l’économiste Cédric Durand, auteur de Technoféodalisme. Critique de l’économie numérique (Zones, 2020), édité par William Bouchardon.

Le dernier film de Kirill Serebrennikov (cinéaste critique du régime de Poutine, ndlr), « La fièvre de Petrov », débute dans un bus de banlieue bondé. A l’arrière du bus, un homme pose une question rhétorique : « Avant (sous l’ère soviétique, ndlr), on avait un billet gratuit pour le sanitorium chaque année. C’était bon pour le peuple. Mais depuis Gorby nous a vendus, Eltsine a tout dépensé, puis Berezovsky s’est débarrassé de lui, a nommé ces types. Et maintenant quoi ? ». Petrov, sous l’emprise de la fièvre s’imagine alors faire partie d’un peloton d’exécution éliminant des oligarques.

L’atmosphère sombre et violente, mais témoigne de l’exaspération de nombreux Russes. « Ces types » désignent ouvertement Poutine et sa clique. Quant au « quoi ? », il pose la question du type de société qu’est la Russie contemporaine. Quelles sont les dynamiques de son économie politique ? Comment a-t-elle pu en arriver à entrer en guerre avec un pays voisin avec lequel elle est si étroitement imbriquée ?

Durant trois décennies, une paix froide a régné dans la région, alors que la Russie et le reste de l’Europe se jetaient corps et âmes dans la mondialisation néolibérale. Désormais, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les sanctions économiques et financières prises par les pays occidentaux marquent le début d’une nouvelle ère. Les illusions d’une transition réussie de la Russie vers l’économie de marché sont en train de se dissiper définitivement.

Bien sûr, le récit d’un développement heureux depuis la fin de l’URSS a toujours été une fable. En 2014, Branco Milanovic (économiste serbo-américain, spécialiste de la pauvreté et des inégalités, ndlr) dressait un bilan de la transition vers le capitalisme des pays de l’ancien bloc de l’Est : « Seuls trois pays, et tout au plus cinq ou six pays, peuvent être considérés comme faisant partie du monde capitaliste riche et (relativement) stable. Beaucoup sont à la traîne, et certains sont tellement à la traîne que pendant plusieurs décennies, ils ne peuvent même pas aspirer au point où ils en étaient lorsque le mur est tombé ».

Les promesses de démocratie et de prospérité ne se sont jamais matérialisées pour la plupart des citoyens de l’ancienne Union soviétique.

En effet, les promesses de démocratie et de prospérité ne se sont jamais matérialisées pour la plupart des citoyens de l’ancienne Union soviétique. De par sa taille et sa centralité politico-culturelle dans la région, la Russie est le nœud gordien de ce processus historique. Or, si la Russie, en tant que grande puissance, est marquée par un tropisme militaire et impérialiste, les dynamiques économiques sont toutes aussi importantes pour comprendre la situation actuelle et la fuite en avant des élites russes vers la guerre.

Les années 1990 : plus jamais ça

L’agression de la Russie fait partie d’une tentative désespérée et tragiquement mal calculée de faire face à ce que Trotsky appelait « le fouet de la nécessité extérieure », c’est-à-dire l’obligation de suivre les autres États pour préserver une certaine autonomie politique. C’est ce même mécanisme qui a conduit les dirigeants chinois à adopter une libéralisation économique contrôlée au début des années quatre-vingt, alimentant 40 ans d’une insertion globalement réussie dans l’économie mondiale et permettant au régime de se reconstruire et de consolider sa légitimité.

Dans le cas de la Russie soviétique, le fouet a brisé l’État. Comme l’a montré Janine Wedel dans son ouvrage Collision and Collusion. The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe (2000), la disparition de l’Union soviétique a profondément affaibli les élites nationales, discréditées. Durant les premières années de réformes, l’autonomie politique de l’Etat russe était si faible que les décisions politiques majeures étaient prises par une clique de conseillers américains dirigés par Jeffrey Sachs (économiste américain et ardant défenseur du consensus de Wahsington, ndlr) et un petit groupe de jeunes réformateurs russes, parmi lesquels Yegor Gaidar – le Premier ministre qui a lancé la libéralisation des prix, aux conséquences décisives – et Anatoli Chubais – le tsar de la privatisation qui, jusqu’à l’invasion, était un proche allié de Poutine.

La « thérapie de choc » a entraîné une désindustrialisation drastique et une explosion de la pauvreté. Ce désastre économique est à l’origine d’un sentiment d’humiliation nationale, qui a suscité une méfiance durable vis-à-vis de l’Occident.

Cette « thérapie de choc » a entraîné une désindustrialisation drastique et une explosion de la pauvreté. Ce désastre économique est à l’origine d’un sentiment d’humiliation nationale, qui a suscité une méfiance durable vis-à-vis de l’Occident. Etant donné le traumatisme de cette période, la devise la plus populaire en Russie reste « les années 90 : plus jamais ça ».

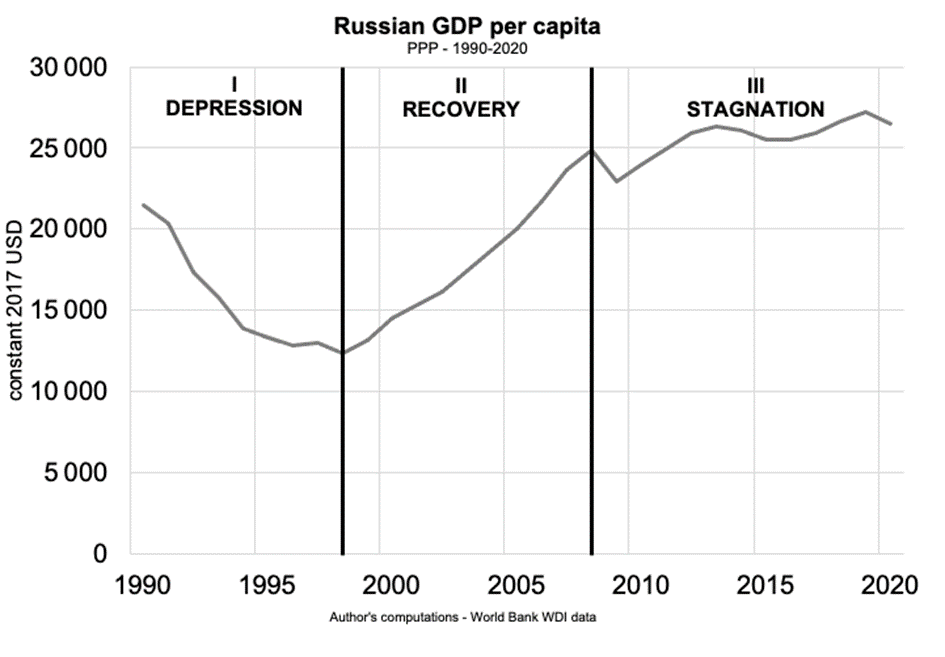

Vladimir Poutine a construit son régime sur cette devise. Un rapide coup d’œil à l’évolution du PIB par habitant permet de comprendre pourquoi (voir ci-dessous). Les premières années de la transition ont été marquées par une profonde dépression (période I) qui s’est terminée par le crack financier d’août 1998. Loin de l’effondrement décrit par Anders Åslund dans Foreign Affairs, ce moment fut en fait le début d’un renouveau. Le rouble a alors perdu 80% de sa valeur nominale en dollars, mais dès 1999, lorsque Poutine est arrivé au pouvoir grâce à la seconde guerre de Tchétchénie, l’économie a commencé à se redresser.

Avant le krach, les prescriptions macroéconomiques issues du « consensus de Washington » nourrissaient une dépression sans fin, les politiques anti-inflationnistes et la défense obtuse du taux de change vidant l’économie des moyens nécessaires à la circulation monétaire. La montée en flèche des taux d’intérêt et la fait que l’État russe ne soit même plus capable de payer les salaires et les pensions de retraites entraînèrent la généralisation du troc (qui représentait plus de 50 % des échanges inter-entreprises en 1998), des arriérés de salaires endémiques et l’exode des firmes industrielles russes, qui tentèrent leur chance sur les marchés étrangers.

Dans les zones les plus reculés, l’usage de l’argent avait presque complètement disparu de la vie ordinaire. Au cours de l’été 1997, j’ai passé quelques jours dans le petit village de Chernorud, sur la rive occidentale du lac Baïkal : les villageois récoltaient des pignons et les utilisaient – un verre plein de pignons étant l’unité de compte – pour payer un trajet en bus jusqu’à l’île voisine d’Olkhon, pour leur logement ou pour acheter du poisson séché. La situation sociale, sanitaire et criminelle était désastreuse, nourrissant un sentiment général de désespoir, palpable dans le taux de mortalité.

1999-2008 : la reprise prolongée

Comparée à la catastrophe que le pays venait de traverser, la période suivante a été une fête. De 1999 à la crise financière mondiale de 2008, les principaux indicateurs macroéconomiques ont été assez impressionnants : le troc a rapidement reculé et le PIB a progressé à un taux annuel moyen de 7 %. Après avoir été pratiquement divisé par deux entre 1991 et 1998, il a pleinement retrouvé son niveau de 1991 en 2007, ce que l’Ukraine n’a jamais réussi à faire. Les investissements ont rebondi, de même que les salaires réels, avec des augmentations annuelles de 10 % ou plus. À première vue, un miracle économique russe semblait alors plausible.

Bien sûr, les performances économiques enviables du début de l’ère Poutine ont été rendues possibles par la montée en flèche des prix des matières premières. Toutefois, si ce facteur est important, il n’est pas le seul. Ainsi, l’industrie russe a bénéficié des effets stimulants de la dévaluation du rouble en 2008. Cette perte de valeur a rendu compétitifs les produits fabriqués localement, induisant une importante substitution aux importations. Les entreprises industrielles étant par ailleurs totalement déconnectées du secteur financier, elles n’ont pas souffert du krach de 1998.

De plus, en raison de l’héritage de l’intégration corporatiste soviétique, les grandes entreprises ont généralement préféré retarder le paiement des salaires dans les années 90 plutôt que de licencier leur personnel. En conséquence, elles ont ensuite été en mesure d’augmenter très rapidement leur production pour accompagner la relance de l’économie. Le taux d’utilisation des capacités est passé d’environ 50% avant 1998 à près de 70% deux ans plus tard. Des taux plus élevés d’utilisation des capacités ont contribué, à leur tour, à la croissance de la productivité, créant ainsi un « cercle vertueux ».

Le régime de Poutine a profité de la manne des exportations de matières premières pour enclencher un retour de l’intervention de l’État dans l’économie.

En outre, le régime de Poutine a profité de la manne des exportations de matières premières pour enclencher un retour de l’intervention de l’État dans l’économie. A cet égard, les années 2004 et 2005 ont constitué un tournant. Si le processus de privatisation s’est poursuivi, ce fut à un rythme beaucoup plus lent. Sur le plan idéologique, le consensus est même allé dans l’autre sens, en mettant l’accent sur la propriété publique. Un décret présidentiel du 4 août 2004 a établi une liste de 1 064 entreprises ne peuvant être privatisées et de sociétés par actions dans lesquelles la part de l’État ne peut être réduite.

Entre-temps, une extension significative de l’activité publique a eu lieu, grâce à une combinaison pragmatique de méthodes administratives et de mécanismes de marché. La cible principale était le secteur de l’énergie, l’objectif étant de rétablir une mainmise publique ferme sur la rente énergétique et, accessoirement, d’éliminer des rivaux potentiels tels que le magnat libéral du pétrole Mikhail Khodorkovsky.

Au-delà du secteur des combustibles fossiles, divers instruments de politique industrielle et un encouragement actif aux investissements russes à l’étranger traduisent une volonté de soutenir l’émergence d’entreprises capables d’affronter la concurrence mondiale dans des domaines tels que la métallurgie, l’aéronautique, l’automobile, les nanotechnologies, l’énergie nucléaire et, bien sûr, les équipements militaires. L’objectif affiché était d’utiliser la rente provenant de l’exportation de ressources naturelles pour moderniser et diversifier une base industrielle largement obsolète, afin de préserver l’autonomie de l’économie russe.

Cette tentative de restructuration des actifs productifs laissait entrevoir une vision de développement. Toutefois, certaines erreurs stratégiques en matière d’insertion dans le capitalisme mondial et les tensions entre dirigeants politiques et capitalistes nationaux ont empêché l’émergence d’une articulation réussie de l’économie russe.

2008-2022 : la stagnation

Les répercussions sur l’économie russe de la crise financière de 2008 et l’agonie de la croissance au cours de la décennie suivante (période III) sont les symptômes d’un échec du développement. Il se manifeste d’abord par la dépendance permanente à l’égard des exportations de matières premières, principalement des hydrocarbures, mais aussi des métaux et, plus récemment, des céréales. Cette dépendance a conduit à deux problèmes. D’abord, sur le plan extérieur, cette spécialisation rend la Russie vulnérable aux cycles économiques mondiaux, via les fluctuations des cours des matières premières. En Russie même, cela a signifié que la stabilité politique dépendait de la redistribution de la rente de certaines industries.

L’échec du développement est également lié à son niveau élevé d’intégration financière avec les marchés mondiaux. Dès 2006, le compte de capital a été entièrement libéralisé, c’est-à-dire les capitaux sont autorisés à entrer ou sortir du pays sans aucune restriction. Cette décision, ainsi que l’entrée de la Russie à l’OMC en 2012, ont articulé une double allégeance : d’une part au projet américain de capitalisme global dont la pierre angulaire est précisément la capacité des capitaux à circuler librement et, d’autre part, à l’élite économique nationale, dont le train de vie fastueux et la défiance à l’égard du régime exigeaient de pouvoir disposer de leur fortune et leurs entreprises pour les placer à l’étranger.

Au niveau macroéconomique, ces politiques d’intégration à l’économie de marche internationale ont favorisé l’entrée d’investisseurs étrangers, ainsi que les investissements russes à l’étranger. Cette augmentation spectaculaire du bilan international du pays était évidemment une source de vulnérabilité qui, associée à la dépendance des exportations de matières premières, explique pourquoi l’économie russe a été très touchée par la crise financière mondiale, avec une contraction de 7,8 % en 2009.

Durant la décennie précédant la guerre en Ukraine, l’économie russe s’est donc caractérisée par la stagnation, le maintien d’une répartition extrêmement inégale des revenus et des richesses héritée des années 90 et un déclin économique relatif vis-à-vis des pays riches et de la Chine.

Pour faire face à l’instabilité résultant de cette insertion subordonnée dans l’économie mondiale, les autorités ont opté pour une coûteuse accumulation de devises, mais dont le rendement est faible. En conséquence, malgré le fait que la Russie reçoive plus d’investissements étrangers qu’elle n’en exporte, l’économie russe a dû consacrer entre 3 et 4 % de son PIB aux paiements financiers destinés au reste du monde au cours des années 2010.

Durant la décennie précédant la guerre en Ukraine, l’économie russe s’est donc caractérisée par la stagnation, le maintien d’une répartition extrêmement inégale des revenus et des richesses héritée des années 90 et un déclin économique relatif vis-à-vis des pays riches et de la Chine. Certes, certains secteurs ont connu des développements plus positifs. À la suite des sanctions et contre-sanctions adoptées après l’annexion de la Crimée en 2014, l’agriculture et l’industrie agroalimentaire ont par exemple bénéficié d’une dynamique de substitution des importations. En parallèle, un secteur technologique dynamique a permis le développement d’un riche écosystème numérique national ayant de fortes ramifications mondiales. Mais ces évolutions positives n’ont pas suffi à contrebalancer les déficiences globales de l’économie russe.

En 2018, des manifestations de masse contre une réforme néolibérale des retraites ont contraint le gouvernement à reculer partiellement. Surtout, elles ont révélé la vulnérabilité croissante du régime, en raison de son incapacité à tenir ses promesses de modernisation de l’économie et de protection de l’Etat-providence. Ainsi, cette stagnation a largement sapé la légitimité de Poutine, qui n’a eu d’autres options que jouer de plus en plus la carte du nationalisme, y compris par des opérations militaires.

Vers des jours sombres

Confrontée à des difficultés économiques importantes et à un isolement politique après son aventure en Ukraine, les perspectives pour la Russie sont sombres. À moins de remporter une victoire rapide, le gouvernement vacillera à mesure que les Russes ordinaires vont ressentir le coût économique de la guerre. Face à cela, la réponse du pouvoir sera très probablement l’intensification de la répression. Pour l’instant, l’opposition est fragmentée et différents courants de la gauche, y compris le Parti communiste, se sont ralliées derrière le drapeau (mais certains dissidents de gauche, comme le socialiste Alexei Sakhnin, s’opposent à la guerre, ndlr) – ce qui signifie qu’à court terme, Poutine n’aura aucun mal à réprimer la dissidence. Mais au-delà, le régime est menacé sur de multiples fronts.

D’abord, les entreprises sont terrifiées par les pertes qu’elles vont subir, et les journalistes financiers russes tirent ouvertement la sonnette d’alarme. Bien sûr, il n’est pas facile de prédire l’issue des sanctions – qui ne sont pas encore pleinement appliquées – sur les fortunes des oligarques individuels. Il faut noter que la Banque centrale russe a habilement stabilisé le rouble après qu’il ait perdu un tiers de sa valeur immédiatement après l’invasion. Mais pour les capitalistes russes le danger est réel.

Deux exemples illustrent les défis auxquels ils seront confrontés. Le premier est le cas d’Alexei Mordashov – l’homme le plus riche de Russie selon Forbes – qui a récemment été ajouté à la liste noire des sanctions de l’UE pour ses liens présumés avec le Kremlin. À la suite de cette décision, Severstal, le géant de l’acier qu’il possède, a interrompu toutes ses livraisons en Europe, qui représentaient environ un tiers des ventes totales de l’entreprise, soit quelque 2,5 millions de tonnes d’acier par an. L’entreprise doit maintenant chercher d’autres marchés en Asie, mais avec des conditions moins favorables qui nuiront à sa rentabilité. De tels effets en cascade sur les entreprises des oligarques auront des répercussions sur l’ensemble de l’économie.

La combinaison d’un appauvrissement généralisé et d’une frustration nationaliste constitue une vraie nitroglycérine politique.

Deuxièmement, les restrictions sur les importations posent de graves difficultés pour des secteurs tels que la production automobile et le transport aérien. Un « vide technologique » pourrait s’ouvrir, étant donné le retrait du marché russe de sociétés de logiciels d’entreprise telles que SAP et Oracle. Leurs produits sont utilisés par les grandes entreprises russes – Gazprom, Lukoil, la Corporation nationale de l’énergie atomique, les chemins de fer russes… – et il sera coûteux de les remplacer par des services locaux. Pour tenter de limiter l’impact de cette pénurie, les autorités ont légalisé l’utilisation de logiciels pirates, étendu les exonérations fiscales pour les entreprises technologiques et annoncé que les travailleurs du secteur informatique seraient libérés des obligations militaires. Mais ces mesures ne sont qu’un palliatif temporaire. L’importance cruciale des logiciels et des infrastructures de données pour l’économie russe met en évidence le danger des systèmes d’information monopolisés, dominés par une poignée d’entreprises occidentales, dont le retrait peut s’avérer catastrophique.

Dès lors, il ne fait aucun doute que la guerre en Ukraine sera délétère pour de nombreuses entreprises russes, mettant à l’épreuve la loyauté de la classe dirigeante envers le régime. Mais le consentement de la population au sens large est également en danger. Alors que les conditions socio-économiques continuent de se détériorer pour l’ensemble de la population, la devise qui a si bien servi Poutine contre son opposition libérale (« les années 90 : plus jamais ça ») pourrait bientôt se retourner contre le Kremlin. La combinaison d’un appauvrissement généralisé et d’une frustration nationaliste constitue une vraie nitroglycérine politique. Son explosion n’épargnerait ni le régime oligarchique de Poutine, ni le modèle économique sur lequel il repose.

Marx est très sensible à la condition ouvrière. Il n’existe à l’époque quasiment aucune loi pour tempérer le capitalisme sauvage. Guizot disait “enrichissez vous et comme cela vous pourrez voter”, justifiant à la fois le suffrage censitaire et la maxime même d’un capitalisme qui n’est pas encore tempéré par le contrepoids des lois sociales. Enrichissez-vous quoi qu’il en coûte en somme. Quoi qu’il en coûte aux hommes, avec une espérance de vie qui, chez les ouvriers atteint à peine 50 ans. Et quoi qu’il en coûte aussi à la nature. Et là, Marx et Engels remarquent que dans sa frénésie de profits, le capitalisme ne fait pas qu’exploiter les hommes, il exploite également la nature au-delà de toute mesure. Et on aura dans

Marx est très sensible à la condition ouvrière. Il n’existe à l’époque quasiment aucune loi pour tempérer le capitalisme sauvage. Guizot disait “enrichissez vous et comme cela vous pourrez voter”, justifiant à la fois le suffrage censitaire et la maxime même d’un capitalisme qui n’est pas encore tempéré par le contrepoids des lois sociales. Enrichissez-vous quoi qu’il en coûte en somme. Quoi qu’il en coûte aux hommes, avec une espérance de vie qui, chez les ouvriers atteint à peine 50 ans. Et quoi qu’il en coûte aussi à la nature. Et là, Marx et Engels remarquent que dans sa frénésie de profits, le capitalisme ne fait pas qu’exploiter les hommes, il exploite également la nature au-delà de toute mesure. Et on aura dans