Les gilets jaunes auront marqué de façon indélébile l’année 2019. Sans chercher à affirmer ou infirmer les reproches de ces conservateurs de tout poils, ceux ayant vu dans ce mouvement une lueur d’espoir vers une transformation de nos sociétés initiée par les masses sont inévitablement ramenés à ce débat qui n’est pas neuf : que faire de la stratégie de la violence ? Ceux qui enragent de l’injustice de nos sociétés, de la prédation de son économie sur les hommes et la nature doivent-ils entretenir cette rage, la propager, en faire une arme de transformation et une force de visibilisation ou doivent-ils au contraire en craindre les excès, les risques et les dérives ?

« Citoyens, vouliez-vous la révolution sans la révolution ? (…) Toutes ces choses-là étaient illégales, aussi illégales que la Révolution, que la chute du trône et de la Bastille, aussi illégales que la liberté elle-même »[1]. Ces mots de Robespierre résonnent avec d’autant plus de profondeur à la lumière des événements de ces derniers mois. Quand, à grand cri de « Macron démission », des gilets jaunes envahissent ronds-points et avenues durant 29 semaines consécutives « pour l’honneur des travailleurs, pour un monde meilleur », et quand, dans le même temps, on nous rebat les oreilles du soir au matin dans les différents médias à grand cri de « Mais, rassurez-moi, vous condamnez ces violences ? », alors oui ces mots de Robespierre font échos en nous et nous interrogent.

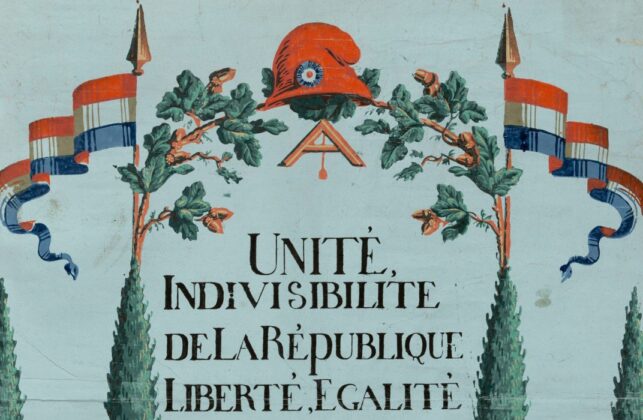

Car après tout, qu’est-ce qu’une révolution sinon cette « rupture avec le cadre de la légalité »[2] ? Comment ne pas associer les transformations radicales qui se sont opérées dans nos sociétés à des épisodes clés de violence populaire ? Comment ne pas penser aux révoltes contre l’injustice fiscale lors des jacqueries de 1358, à la prise de la Bastille, au saisissement des canons du peuple et à l’expulsion de l’armée par la Commune de Paris naissante le 18 mars 1871, aux pavés arrachés en mai 1968, aux Champs-Élysées saccagés lors de l’acte XVIII des gilets jaunes ? Certains des événements cités nourrissent encore l’imaginaire révolutionnaire et ont indéniablement conduits à des transformations, petits pas ou grandes révolutions. Mais tous ont aussi vus la morts des meilleurs des nôtres, des Etienne Marcel, des Desmoulins, des Robespierre, des Varlin et des Zineb Redouane. Tant et si bien que certains ont substitué à cet idéal de révolution, conçu comme le soulèvement armé des masses contre la légalité en place, un autre modèle, celui de -496 et de la grève des travailleurs de l’Aventin donnant naissance aux tribuns du peuple, celui des Gandhi et des Luther King, celui des masses vénézuéliennes insurgées contre le prix du ticket de bus ouvrant la voie à la révolution bolivarienne de Chávez ou plus récemment celui du peuple algérien assemblé dans les rues, criant halte à l’humiliation, réclamant le départ d’un président amorphe et de sa caste au pouvoir. Bref, à la révolution prolétarienne certains ont préféré la révolution citoyenne, telle que théorisée par Rafael Correa, ancien président de la République de l’Équateur, et reprise par Jean-Luc Mélenchon, celle qui « s’enracine dans le mouvement social, [qui] se déclenche et se mène par les bulletins de vote et les élections »[3]. D’autres, à l’instar de Lutte ouvrière de Nathalie Arthaud, continuent de refuser cette ligne pacifiste en tant que telle et appellent à une acception plus classique de la révolution, celle qui consiste à « renverser la bourgeoisie au pouvoir, [l’exproprier], [faire] que les travailleurs eux-mêmes prennent le pouvoir »[4].

La question reste donc entière, peut-on faire « la révolution sans la révolution » comme la moquait Robespierre ? La violence est-elle cette « accoucheuse de toute vieille société qui en porte une nouvelle dans ses flancs »[5]ou amène-t-elle, en particulier dans le cadre de nos démocraties pluralistes, à un rabougrissement des mouvements sociaux qui ne conduit nulle part sinon à l’amoncellement de morts dans nos rangs ?

« C’est partout la misère qui nous rend méchants » : une violence qui en appelle une autre

Topos, diront certains, et pourtant il faut bien commencer par-là. On ne saurait céder au piège injonctif de la condamnation en cadence des violences de tel ou tel sans rappeler, encore et toujours, qu’elles ne peuvent être comprises sans les mettre en perspective avec la violence sociale existante. Comprise, ce qui n’est pas synonyme d’excuser comme l’affirmait à tort un ancien Premier ministre aujourd’hui en perdition à Barcelone.

Violence sociale, donc, en laquelle certains voient le propre du politique, dont le légitime monopole serait détenu par l’État et ses appareils dans la conception wébérienne tandis qu’une autre lecture, celle d’Althusser ou de Pierre Clastres, dénonce le caractère coercitif desdits appareils. Mais beaucoup, sinon l’écrasante majorité, ne se posent pas la question de la violence en ces termes. Ils n’agissent pas consciemment en réponse aux appareils répressifs d’État tels que définis par Althusser : ils laissent s’exprimer leurs affects. Comme le dit le plus simplement possible la plume de Ferrante à travers la voix de sa narratrice, une jeune fille ayant grandi dans les quartiers pauvres de Naples durant les années de plomb : « C’est partout la misère qui nous rend méchants »[6].

En somme, face à de pareilles situations, on peut aisément comprendre que certains basculent dans la violence, pour la simple et bonne raison qu’ils n’ont plus que cela.

Barbara [7] est une mère de famille qui, du fait de ses difficultés financières, a vu son électricité brièvement coupée en plein hiver 2008, avant d’être basculée en service restreint où elle devait arbitrer entre le chauffage le soir et l’eau chaude le matin, et ce alors même qu’elle avait à sa charge deux enfants en bas-âges. Quand on l’interroge sur ces mois de difficulté, elle les décrit comme suit : « Plus de lumière, plus de gazinière, plus de téléphone, plus de frigo, plus de machine à laver, plus de chauffe-bain donc plus d’eau chaude, enfin plus rien, plus rien (…) Tu ne peux plus vivre ». Quand on la questionne sur ce qu’elle ressent alors, quand les agents EDF se présentent à son domicile, elle évoque un sentiment d’injustice : « C’est à l’EDF et à l’État [que j’en veux], comment on peut laisser faire ça ? »

Loin d’être unique en son genre, cette violence d’État qui a tant marqué les esprits de Barbara et de sa famille irrigue l’actualité quotidienne.

Violence d’un État prédateur ou impuissant, ne répondant pas voire se faisant le protagoniste des fameux « plans sociaux », où la violence d’une chemise arrachée ou d’une voiture renversée répond à celle de plusieurs milliers de vies fragilisées voire brisées d’un trait de plume, comme l’illustre si crûment la vague de suicide chez France Télécom, l’épisode chaotique de la restructuration d’Air France en 2015, plus récemment les 1050 suppressions d’emploi annoncées en France par General Electric en dépit de toutes les promesses annoncées lors du rachat de la branche énergie d’Alstom initiée par un État stratège dont l’économie était alors pilotée par un certain Emmanuel Macron, ou encore sur le terrain de la fiction par le puissant film de Stéphane Brizé, En Guerre, où 1100 salariés se battent pour sauvegarder leur emploi face aux promesses non tenues de leur employeur et à l’absence de volonté étatique.

Violences policières, de la mort d’Adama Traoré aux barbouzeries d’Alexandre Benalla en passant par les milliers de blessés, mutilés et éborgnés dans les rangs des gilets jaunes. Violences judiciaires d’un État dont la ministre de la Justice vantait en mars dernier les 2000 condamnations dont 40% de prisons fermes, soit autant de vies brisées, comme s’il s’agissait là d’une source de fierté du parti de l’ordre ayant été en mesure de mater la contestation sociale.

En somme, face à de pareilles situations, on peut aisément comprendre que certains basculent dans la violence, pour la simple et bonne raison qu’ils n’ont plus que cela.

Violence et conflictualité, le propre du politique

Une fois qu’on a dit cela, nécessité il y a d’aller plus avant dans la réflexion. Car si la violence est à bien des égards compréhensible, reste à savoir si elle est, d’un point de vue plus stratégique, souhaitable ; savoir si elle peut, dans le cadre de nos sociétés du XXIe siècle, conduire à une transformation radicale de la société et ainsi apporter une réponse aux situations telles que nous les avons décrites.

En préambule d’une telle discussion, il convient d’interroger la nature-même de la politique. On refusera une conception idéaliste faisant de la politique l’art du consensus et de la résolution du conflit, pour privilégier l’idée selon laquelle la politique, c’est précisément une voie d’expression de la conflictualité d’une société ou, pour le dire en des termes foucaldiens « La politique est la continuation de la guerre par d’autres moyens »[8]. Une telle lecture, héritée d’une longue tradition politique et philosophique et qui s’exprime aujourd’hui notamment par la voix de la réinterprétation de Carl Schmitt opérée par Chantal Mouffe, considère qu’en politique « l’antagonisme est une dimension impossible à éradiquer »[9], que cette dichotomie schmittienne ami/ennemi est une grille de lecture indispensable pour comprendre le fait politique. En d’autres termes, la politique, c’est le conflit.

Mais alors, qui dit conflit dit-il nécessairement violence ? Si la politique, c’est l’antagonisme, ayant pour tâche « de distinguer correctement ami et ennemi »[10], alors l’expression du politique, dans son acception schmittienne, c’est précisément la réalisation du conflit entre ces deux pôles antagonistes. À certains égards, la tradition marxiste et à sa suite le marxisme-léninisme, ne disent pas autre chose, comme l’analyse Schmitt lui-même : « Une classe au sens marxiste du terme (…) devient un facteur politique (…) quand elle prend la lutte des classes au pied de la lettre en traitant l’ennemi de classe en ennemi véritable et en le combattant »[11]. Lénine, dans son fameux Que Faire, décrivait ainsi l’insurrection comme « la riposte la plus énergique, la plus uniforme et la plus rationnelle faite par le peuple tout entier au gouvernement »[12].

On pourrait pourtant dresser une autre voie à cette lecture qui ne se contente pas de faire le constat positif de la conflictualité, mais qui appelle à en pousser la logique jusqu’à l’affrontement violent, opposant ainsi amis et ennemis jusqu’au dépassement, vers une société sans classe ou un État total, selon l’obédience. L’école de pensée mouffienne, irriguée d’une relecture de Schmitt et de Gramsci et dont on voit aujourd’hui l’influence sur la gauche radicale européenne, dresse une autre voie possible résumée en ces termes par Íñigo Errejón, ancien cadre de Podemos :

« En fin de compte, une partie du pouvoir politique, dans nos sociétés, provient de la capacité à convaincre, et dans le fait que cette conviction s’exprime dans la bataille électorale, et une autre partie du pouvoir politique, comme disait Mao Tsé-Toung, est « au bout du fusil », c’est à dire renvoie à la capacité de réaliser des actions violentes »[13].

Si l’on prend comme présupposé l’idée que la politique repose sur la conflictualité, deux voies s’offrent donc à nous : celle de la rupture violente ou celle du dépassement de la violence. La première a déjà été explorée. Quant à la seconde, elle s’exprime sous la plume de Chantal Mouffe à travers l’idée d’une démocratie agonistique, c’est-à-dire une forme sublimée de la relation antagonique, où la relation d’ami à ennemi se meut en une opposition d’adversaires politiques, reconnaissant leur légitimité mutuelle et réglant leurs différends dans les urnes. Qu’en est-il néanmoins quand c’est précisément cette légitimité des urnes qui est remise en cause ?

La violence, un mal nécessaire ? Pour une sortie par le haut de nos crises démocratiques

Dans de pareils cas, quand se confrontent, comme c’est le cas depuis maintenant 29 semaines, la légitimité rationnelle légale des urnes, à celle de la rue qui appelle à un changement de paradigme, que faire ? Si beaucoup de gilets jaunes n’ont eu de cesse de condamner la violence de certaines franges du mouvement, certains, à l’instar de Johny, 37 ans, n’hésitent pas à la décrire comme un mal nécessaire : « On a pris conscience qu’il n’y a que quand ça casse qu’on est entendu »[14].

L’absence de recours démocratique dans nos démocraties libérales, en France et en Europe, n’a de cesse de revenir sur le devant de la scène comme le point de crispation des citoyens du XXIe siècle en mal de démocratie. Cette crise démocratique n’a eu de cesse de se manifester ces dernières années dans le quotidien des Français et des Européens. Du Non de 2005 à la Constitution européenne par voie référendaire au Oui parlementaire du traité de Lisbonne qui en reprend la quasi totalité ; du Brexit de 2016 à l’incapacité de le mettre en place trois ans plus tard ; de l’illisibilité des votes à la proportionnelle ou de certains régimes parlementaires perturbés par les coalitions et en particulier des grandes coalitions, où la démocratie continue d’être monopolisée par les deux partis dits de gouvernement, à l’amertume des scrutins majoritaires à deux tours où de deux maux il faut toujours choisir le moindre (situation instrumentalisée par un Emmanuel Macron faisant le pari du maintien au pouvoir d’un l’extrême marché qui ne rivaliserait plus qu’avec l’extrême droite). Dans tous ces cas de figure, la voie des urnes a déçu, frustré, et peine aujourd’hui à convaincre. À ces votes illisibles, bafoués, tronqués ou vidés de sens, s’ajoute la difficulté à s’exprimer en dehors des périodes électorales, frustration cristallisée par la demande d’instauration d’un référendum d’initiative citoyenne par les gilets jaunes.

Dès lors, à l’heure de cet Hiver de la démocratie tel que le caractérise Guy Hermet, où nous « touchons au terme d’un futur ancien régime, d’un régime finissant, voué à céder à place à un autre univers politique encore dépourvu de nom » [15], où le vieux se meurt et le neuf hésite à naître pour le dire gramscien, la voie des urnes ne laisse à certains que peu d’espoir de transformations. Or, quand la voie démocratique sembler mener sur une impasse, la violence est-elle l’ultime recours ?

Oui, la violence populaire est parfois inévitable et peut, dans certains contextes, servir de point d’appui à une transformation radicale de la société.

Il convient d’affirmer tout d’abord qu’il ne s’agit pas de condamner en cadence la violence ni même d’adopter une position manichéenne sur le sujet. Oui, la violence populaire est parfois inévitable et peut, dans certains contextes, servir de point d’appui à une transformation radicale de la société. Inévitable, quand un pouvoir en place n’a plus d’autre alternative que la force brute pour se maintenir en place : c’est ce que Gramsci définirait comme une crise organique. Alors, pour reprendre la terminologie de Frédéric Gros, quand l’obéissance de s’obtient que par la soumission, il est normal et même légitime que le recours soit celui de la rébellion[16]. Mais recours il ne sera que si l’alternative proposée n’est pas la violence pour la violence, la violence comme fin en soi. S’il n’en est pas l’instigateur mais seulement le répondant, alors le peuple en armes apparaît comme l’alternative, à condition qu’il se définisse comme tel. Or, se définir comme alternative, c’est proposer une voie de sortie politique, par le haut. L’alternative c’est ce qui se propose de mettre fin à la soumission du régime qui se meurt et qui, pour se faire, quand bien même il y aurait nécessité ponctuelle de se rebeller, construit l’alternative politique vers un régime de la masse et du consentement plutôt que vers celui de l’avant garde et de la terreur révolutionnaire.

Pour illustrer cette ligne de démarcation qui parfois peut paraitre ténue, on pourrait, à l’instar de Podemos dans ses Leçons politiques de Game of Thrones, convoquer certains éléments de la culture populaire (attention spoiler). Pourquoi certaines violences de Daenerys nous semblent justifiées et même nécessaires dans les premières saisons alors qu’elles nous sont insupportables dans la dernière ? Précisément parce que les premières offrent une voie de sortie par le haut, une perspective politique, quand les dernières se laissent déborder par la violence elle-même. Ainsi le spectateur est-il conquis par le meurtre des maîtres d’Astapor dans le quatrième épisode de la saison 3 précisément parce que Daenerys fait immédiatement suivre cette scène de violence d’un discours politique, où elle appelle les esclaves d’hier à agir en hommes libres d’aujourd’hui. Alors, « Après la mobilisation destituante, s’ouvre un moment constituant qui instaure de nouvelles positions »[17].

Inversement, le discours que tient Daenerys à ses immaculés après avoir réduit Port Réal à feu et à sang relève précisément des dérives qu’il peut y avoir à adopter la voie de la violence : « Immaculés, vous avez été arrachés aux bras de vos mères et élevés comme esclaves. A présent, vous êtes des libérateurs. Vous avez délivré la ville de l’emprise d’un tyran. Mais la guerre n’est pas terminée. Nous ne déposerons pas nos lances tant que nous n’aurons pas libéré tous les peuples du monde ».

Enfermé dans la spirale de la violence, Daenerys glisse vers ce que dénonce précisément Camus dans L’homme révolté, quand il affirme avec force que l’utilisation de fins injustes, même au service de fins justes, n’a pour effet que de corrompre ces fins et de les rendre injustes elles-mêmes. Pareille révolution, selon Camus, « pour une justice lointaine, [légitime] l’injustice pendant tout le temps de l’histoire (…) elle fait accepter l’injustice, le crime et le mensonge par la promesse du miracle »[18].

Le risque donc d’une stratégie de la violence visant à imposer ses vues quand elles ne parviennent pas à s’exprimer par les urnes, c’est précisément de tomber dans la spirale de la violence, celle de la peur de la conspiration, de l’ennemi de la révolution ou de l’ennemi de classe omniprésent, en d’autres termes, de faire une révolution de pseudo avant-gardistes, révolutionnaires professionnels d’hier ou black-blocks d’aujourd’hui, et de la faire à contre-courant des masses.

Dès lors, si violence il doit y avoir, qu’elle ne soit qu’un dernier recours, une ultime réponse face au tyran qui soumet par la force des armes. Et quand un tel pari risqué peut-être évité, alors qu’il le soit. D’abord, comme on l’a dit, parce que la violence, c’est la mort par milliers, et souvent des meilleurs d’entre nous, ouvrant parfois sur des situations de chaos comme on en connait en Libye. Ensuite, parce que la violence rabougrit les mouvements sociaux, dissout les masses et ne laisse place qu’à ces minorités agissantes, révolutionnaires de salon qui pensent, parlent et se mettent en mouvement à la place des peuples. Alors la violence, laissée aux mains de quelques-uns, devient la plus grande menace d’une cause qui, pourtant, pouvait paraitre juste.

Nous avons la chance de bénéficier d’un cadre démocratique qui rend possible ces révolutions citoyennes, ces mobilisations de masse, par la pression de la rue couplée à la clarté des urnes, pour une transformation radicale de nos sociétés. Le Front populaire de 1936 n’est rien d’autre que la rencontre du politique et de la masse, d’un Léon Blum élu par les urnes qui, plutôt que d’aller directement à Paris, encourage les soulèvements populaires dans son fief de Narbonne, pousse à se mettre en mouvement pour l’alternative après s’être électoralement mobilisé contre le pouvoir en place : en somme passer de la phase destituante à la phase constituante. Sans dogmatiquement rejeter la violence, on ne peut ignorer que cette voie de recours démocratique existe : saisissons-nous en.

[1] Gauchet (Marcel), Robespierre: L’Homme Qui Nous Divise Le Plus. Gallimard, Paris, 2018, p. 99

[2] Ibid

[3] Mélenchon (Jean-Luc), Qu’ils s’en aillent tous: Vite, La Révolution Citoyenne, Flammarion, Paris, 2010,p.16

[4] Arthaud (Nathalie), Réunion Publique de Nancy, 04/05/2019, [online] : https://www.lutte-ouvriere.org/multimedia/extraits-de-debats/apres-le-1er-mai-les-blacks-blocs-la-violence-et-comment-changer-la-societe-120232.html

[5] Friedrich Engels, Le Rôle de la violence dans l’histoire, Paris, Éditions sociales, 1969, pp. 37-8

[6] Ferrante (Elena), L’amie prodigieuse, Tome 1, Gallimard, Paris, 2014, p.336

[7] Le prénom a été changé

[8] Foucault (Michel), Dits et écrits, 1952-1988, Gallimard, Paris, 2001, texte n°148

[9] Mouffe (Chantal), Errejón (Íñigo), Construire Un Peuple: Pour Une Radicalisation De La Démocratie, les Éditions du Cerf, Paris, 2017, p.88

[10] Schmitt (Carl), La notion de politique, Flammarion, Paris, 1992 (1932), p.76

[11] Ibid

[12] Lénine, Que faire, Editions Science Marxiste, Paris, 2004 (1902)p.224

[13] Mouffe (Chantal), Errejón (Íñigo), opus cite, p.135

[14] Leclerc (Aline), « La violence, un « mal nécessaire »pour les « gilets jaunes » », Le Monde, mardi 19 mars 2019, p.10

[15] Hermet (Guy), L’hiver de la démocratie ou le nouveau régime, Armand Colin, Paris, 2007

[16] Gros (Frédéric), Désobéir, Éditions Albin Michel, Paris, 2017, pp.41-51

[17] Errejón (Íñigo), « Power is Power, Guerre et politique », in Iglesias (Pablo) (dir.), Les leçons politiques de Game of Thrones, Post-éditions, 2015, p. 94

[18] Camus (Albert), L’homme révolté, Gallimard, Paris, 1985, p.292