À Montpellier, Nancy, Bordeaux, Nantes, Lille, Toulouse, Rouen, Nice ou encore Paris de nombreuses facs françaises sont aujourd’hui bloquées et occupées par les étudiants. En cause : la mise en place, dès la rentrée prochaine, du « Plan étudiant » que la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal, a fait adopter au Parlement en février. Cette loi (ORE pour “Orientation et réussite des étudiants” ) est présentée par le gouvernement comme un moyen de mieux accompagner les lycéens à l’entrée à l’Université. Pour les étudiants et les étudiantes qui se mobilisent contre elle, celle-ci restreindra au contraire l’accès à l’enseignement supérieur en effectuant une sélection drastique sans augmentation du nombre de places. Alors même qu’il faudrait accorder aux universités françaises davantage de moyens pour répondre à la hausse du nombre d’étudiants à venir, liée à la génération particulièrement nombreuse née aux alentours de l’an 2000. La question se pose donc : y a-t-il trop de monde à l’Université ?

La communication du gouvernement face à la réalité

Le gouvernement ne présente évidemment pas les choses sous cet angle. Ni dans la loi qui a reçu le feu vert des parlementaires, ni dans sa communication, il n’est question de restreindre l’accès à l’Université. Au contraire, il s’agirait d’une « transformation inévitable » pour mettre fin à « l’inégalité des chances » et à « l’échec » des étudiants, qui passerait par de nombreux efforts quant à l’accompagnement des élèves de Terminale. Une communication bien rodée qui fait suite au fiasco du dernier tour d’Admission Post-Bac de Juillet 2017, à la suite duquel 87 000 bacheliers étaient restés sans affectation post-bac. Le message des communicants de la Ministre est clair : si on ne veut plus connaître à nouveau une telle situation, il n’y a aucune raison d’être contre la réforme de l’accès à l’Université.

Et pourtant, la plate-forme Parcoursup, qui remplace l’ancienne (Admission Post-Bac) dès cette année, est déjà décriée, que ce soit par les enseignants-chercheurs de l’Université de Lille qui dénoncent son fonctionnement, ou même par le Sénat qui s’inquiète du manque de transparence du processus de sélection. A croire que Parcoursup et le Plan étudiant ne sont pas la solution miracle vendue par Frédérique Vidal.

A l’Université de Lille, des professeurs des départements de langues, de sociologie, d’anthropologie et culture, de science politique et d’information et communication, refusent notamment de réunir les commissions chargées de classer les dossiers des lycéens candidats à leurs formations. Thomas Alam, Maître de conférence en science politique, compare la plate-forme Parcoursup à une grande gare de triage : « Au niveau des départements, prenons l’exemple de la science politique, à l’Université de Lille. C’est plus de 2 500 voyageurs potentiels, pour 580 places. Pour l’ensemble des voyageurs, c’est l’incertitude, pourront-ils partir, quand ? et pour quelle destination et potentiellement vers une destination qu’ils n’auront même pas choisi. ». Ce tri des étudiants sera donc confié à un algorithme : « une des raisons pour lesquels les lycéens et les familles peuvent être inquiets, c’est que ce sont des logiciels, des algorithmes qui vont faire ces classements » explique Fabien Desage, lui aussi maître de conférence en science politique à l’Université de Lille.

Cet algorithme de sélection, appelé sobrement “outil d’aide à la décision” par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ouvre de plus la voie à l’arbitraire. Il est en effet prévu, au niveau de chaque département de formation des universités, que les commissions chargées du classement des candidats puissent choisir elles-mêmes les critères à privilégier. De cette façon, il leur sera possible de donner plus de poids aux notes de certaines matières, de telle année de lycée, ou, pourquoi pas, de favoriser les élèves issus d’un lycée ou d’un autre. Cette réforme de l’accès à l’Université est présentée comme plus égalitaire et plus à même d’orienter les lycéens vers l’Enseignement supérieur, mais risque en fait de rendre les choses bien plus compliquées pour eux. Au point de creuser encore un peu plus les inégalités entre lycéens dans leur orientation.

Tout cela ne nous dit donc pas comment l’Enseignement supérieur va bien pouvoir absorber plusieurs dizaines de milliers d’étudiants supplémentaires dans les années qui viennent, voire jusqu’à 350 000 d’ici 2025. En effet, les universités françaises sont confrontées à un manque chronique de moyens qu’une coupe budgétaire de 331 millions d’euros décidée par le gouvernement Macron en 2017 n’a pas amélioré, même si le budget de l’Enseignement supérieur est reparti à la hausse en 2018 avec 707 millions d’euros supplémentaires, pour atteindre 24,5 milliards d’euros. Un budget pourtant encore inférieur à celui de 2008 (24.9 milliards d’euros) alors que dans le même temps le nombre d’étudiants dans l’Enseignement supérieur est passé de 2 232 000 en 2008 à 2 609 000 en 2016, soit une augmentation de presque 17 %. On comprend donc aisément pourquoi cette hausse du budget est loin d’être suffisante pour résoudre la situation critique des universités.

Le Plan étudiant annonce quant à lui « 500 millions d’euros sur l’ensemble du quinquennat afin d’ouvrir des places, de créer des postes dans les filières en tension » sans qu’on ne sache pour l’instant ni quand, ni comment. D’autant plus que la mise en place de Parcoursup et de la sélection met toutes les filières en tension à l’heure où, dans les composantes de nombreuses universités, le gel de postes est une pratique courante depuis de nombreuses années pour des raisons budgétaires. Cette promesse reste donc pour l’instant une promesse, comme celle d’Emmanuel Macron qui avait annoncé pendant la campagne la « sanctuarisation » du budget de l’Enseignement supérieur et de la Recherche avant de le raboter dès son arrivée à l’Élysée.

Les étudiants et les étudiantes mobilisés contre le Plan étudiant ne sont pas dupes et demandent au gouvernement non seulement d’abandonner sa réforme, mais aussi d’investir massivement dans les universités pour améliorer les conditions d’études. L’enjeu consiste à permettre l’accueil convenable dans les années à venir des lycéens qui viendront sinon surcharger des amphis déjà saturés dans certaines filières. La sélection mise en place par le Plan étudiant, à nombre de places constant et tandis que le nombre de bacheliers augmente, n’est-elle pas finalement un moyen d’écarter de l’Université plusieurs dizaines de milliers d’étudiants potentiels, au nom des dogmes néolibéraux : la maîtrise et la réduction des dépenses publiques ? Une source d’inégalités supplémentaire alors que les classes populaires sont déjà sous-représentées dans l’Enseignement supérieur : si en 2012 78 % des enfants de cadres ou de professions intermédiaires entre 20 et 24 ans étudiaient ou avaient étudié dans l’Enseignement supérieur, ce n’était le cas que de 42 % des enfants d’ouvriers ou d’employés du même âge. Or, rendre l’accès à l’université plus difficile et y interdire le droit à l’erreur ne fera qu’accentuer la reproduction sociale.

Mais pourquoi aller à l’Université ?

Le Plan étudiant n’a donc pas la bienveillance que lui prête la ministre. Mais dans ce cas, pourquoi insister ? N’y a -t-il pas déjà trop de monde à l’Université ?

La mobilisation étudiante, dont la médiatisation s’accroit, sans que les raisons n’en soient pour autant toujours évoquées, a suscité de nombreuses réactions, souvent alimentées par des idées reçues. La première d’entre elles, et la plus répandue, est que les diplômes de l’Enseignement supérieur ont peu de valeur et n’offrent pas plus d’emplois que d’autres formations, voire moins.

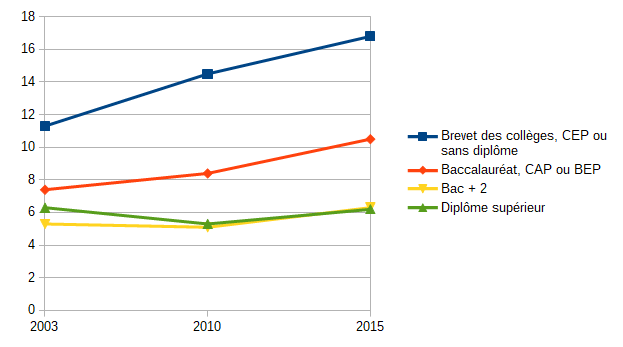

Cette croyance est pourtant erronée. Toutes les études statistiques insistent sur ce point : plus on est diplômé, plus la probabilité d’être au chômage est faible. Même si le chômage a tendance à augmenter toutes catégories confondues, le diplôme demeure une protection. Aujourd’hui, entre un diplômé du supérieur et un non diplômé, le taux de chômage passe quasiment du simple au triple. En 2015, le taux de chômage des personnes diplômées à un niveau bac +2 était de 6.3 % contre 16.8 % pour un non-diplômé ou un titulaire d’un diplôme inférieur au bac.

Taux de chômage (en %) par niveau de diplôme. Données de l’INSEE.

Au-delà du taux de chômage, on peut aller encore plus loin : la France manque aujourd’hui de diplômés. Il n’y a sans doute pas de quoi résorber le chômage de masse, mais certains secteurs de l’économie française connaissent depuis plusieurs années une pénurie. En effet, un rapport estime que dans le domaine des technologies et du numérique 60 000 emplois étaient vacants en 2017 en France et qu’ils pourraient être 80 000 en 2020 par manque de travailleurs qualifiés. De la même façon, les écoles d’ingénieurs souhaiteraient davantage de moyens pour pouvoir former plus d’étudiants dans un domaine où les départs à la retraite vont être nombreux dans les années à venir, mais aussi où l’innovation mène à la création de nouveaux emplois qui requièrent des qualifications spécifiques.

L’Université, et l’Enseignement supérieur de façon générale, ne sont pas surpeuplés en France : il n’y a pas « trop de monde à l’Université ». Au contraire, un réel besoin de diplômés existe dans notre société tertiarisée et explique le taux de chômage plus faible de ceux-ci par rapport aux non ou aux peu diplômés. Restreindre l’accès aux formations du supérieur et refuser d’accorder les moyens nécessaires à leur bon fonctionnement dans ce contexte est non seulement contre-productif, mais il s’agit aussi d’une atteinte à l’égalité des chances et au droit de tous et toutes à la formation et à un emploi.

Crédits photos : Alainele – https://www.flickr.com/photos/alainalele/5743036243