Depuis le retrait de Joe Biden, le camp démocrate est en effervescence autour de la vice-présidente Kamala Harris, dont la candidature galvanise le Parti. Les sondages témoignent d’une indéniable remontée, qui s’accompagne d’un enthousiasme palpable auprès de l’électorat démocrate. « Du jamais vu depuis Barack Obama », à en croire de nombreux observateurs. Si la comparaison semble facile, sa pertinence ne se situe pas dans la candidature et le « style » de Kamala Harris. La similitude est à chercher dans sa proximité avec les grands argentiers du Parti démocrate. Et le programme politique qu’elle risquerait de mettre en place une fois élue. Analyse.

Cet article est le premier d’une série de portraits sur l’élection présidentielle américaine.

Dans sa newsletter du 29 juillet, le cinéaste et militant Michael Moore insiste sur la fulgurance inédite de l’enthousiasme suscité par la candidature de Kamala Harris. Il évoque les 170 000 militants inscrits en quelques jours pour faire campagne, les 120 000 participants à la première réunion en visioconférence et les levées de fonds impressionnantes – une grande partie provenant de petits dons citoyens. Des chiffres qui donnent le vertige, alors que la vice-présidente n’avait pas encore été officiellement investie par le Parti, ni n’avait sélectionné son colistier ou publié un début de programme. L’annonce de la sélection de Tim Walz comme colistier a été suivie d’une nouvelle levée de fonds spectaculaire auprès des Américains issus des classes moyennes. Et les foules qui se déplacent pour assister aux premiers meetings de campagne inquiètent Donald Trump.

Cet enthousiasme se reflète également dans la couverture résolument positive des principaux médias proches du Parti démocrate ou non alignés – les mêmes qui couvraient de manière dépréciative la campagne de Joe Biden avant de multiplier les coups de pression en faveur de son désistement. Comme souvent aux États-Unis, le retournement de la presse a été aussi rapide que prononcé. Il s’accompagne d’une inversion tout aussi notable des sondages. Cinq jours après le retrait de Joe Biden, le très conservateur Wall Street Journal titrait : « Kamala Harris efface l’avance de Trump, selon notre enquête d’intention de vote ». Désormais, elle a également rattrapé le retard de Biden dans les États clés. Trump ne semble pas bénéficier du « coup de pouce » qui fait habituellement suite à la Convention du Parti républicain, tout comme il n’avait pas profité d’une hausse des intentions de vote suite à la tentative d’assassinat à son encontre.

Pour les militants qui avaient fait campagne pour Obama, ses deux mandats furent une amère déception. Wall Street n’eut aucun compte à rendre, mais dix millions d’Américains furent expulsés de leur logement

Aussi spectaculaire qu’il puisse paraitre, ce retournement reste compréhensible. L’ancien président républicain demeure profondément impopulaire et perçu, par une majorité d’électeurs, comme un dangereux extrémiste. De même, le vieillissement accéléré de Joe Biden avait plongé l’ensemble du camp démocrate dans une forme de léthargie fataliste. À commencer par les militants et sympathisants, très majoritairement hostiles à sa candidature dès son annonce début 2023. N’importe quel autre candidat démocrate disposant d’un profil national aurait vraisemblablement suscité un certain enthousiasme. Le projet politique de Kamala Harris reste à définir. Mais la perspective d’une victoire contre Trump suffit, pour l’instant, à provoquer cette « Kamalamania » que certains s’aventurent à comparer à « l’Obamamania » de 2008.

Du Yes we can à l’élection de Trump : le spectre d’Obama

Le premier président afro-américain de l’Histoire des États-Unis n’avait pas suscité un engouement si profond uniquement parce qu’il était jeune, métis et charismatique. Son éloquence s’accompagnait de prises de position annonçant un véritable tournant après huit années de présidence Bush, débutées par le fiasco de la guerre en Irak et achevées par la crise des subprimes. Celles-ci faisaient suite à huit ans de présidence Clinton, où les démocrates avaient peu ou prou appliqué le programme du Parti républicain, en matière de politique économique, sociale ou carcérale.

À l’inverse, Barack Obama s’était fait connaitre du grand public pour son opposition à la guerre en Irak, puis avait fait campagne sur la promesse d’une réforme de l’assurance-maladie et la prise en compte de l’enjeu climatique – entre autres marqueurs susceptibles d’expliquer pourquoi deux millions d’Américains avaient milité pour sa victoire. Un engouement qui avait aussi gagné Wall Street et la Silicon Valley. Les deux grands centres du capitalisme américain avaient abreuvé la campagne d’Obama de dons financiers, s’assurant de sa complaisance une fois élu.

Du point de vue des forces militantes qui avaient fait campagne pour Obama, les deux mandats du président démocrate furent une profonde déception. Wall Street n’eut aucun compte à rendre suite à la crise financière, mais dix millions d’Américains furent expulsés de leur logement. Le grand plan climat ne fut pas soumis au vote du Congrès. La grande réforme de l’assurance-maladie « Obamacare » fut écrite par les lobbyistes de l’industrie pharmaceutique et n’inclut pas la promesse d’une option publique.

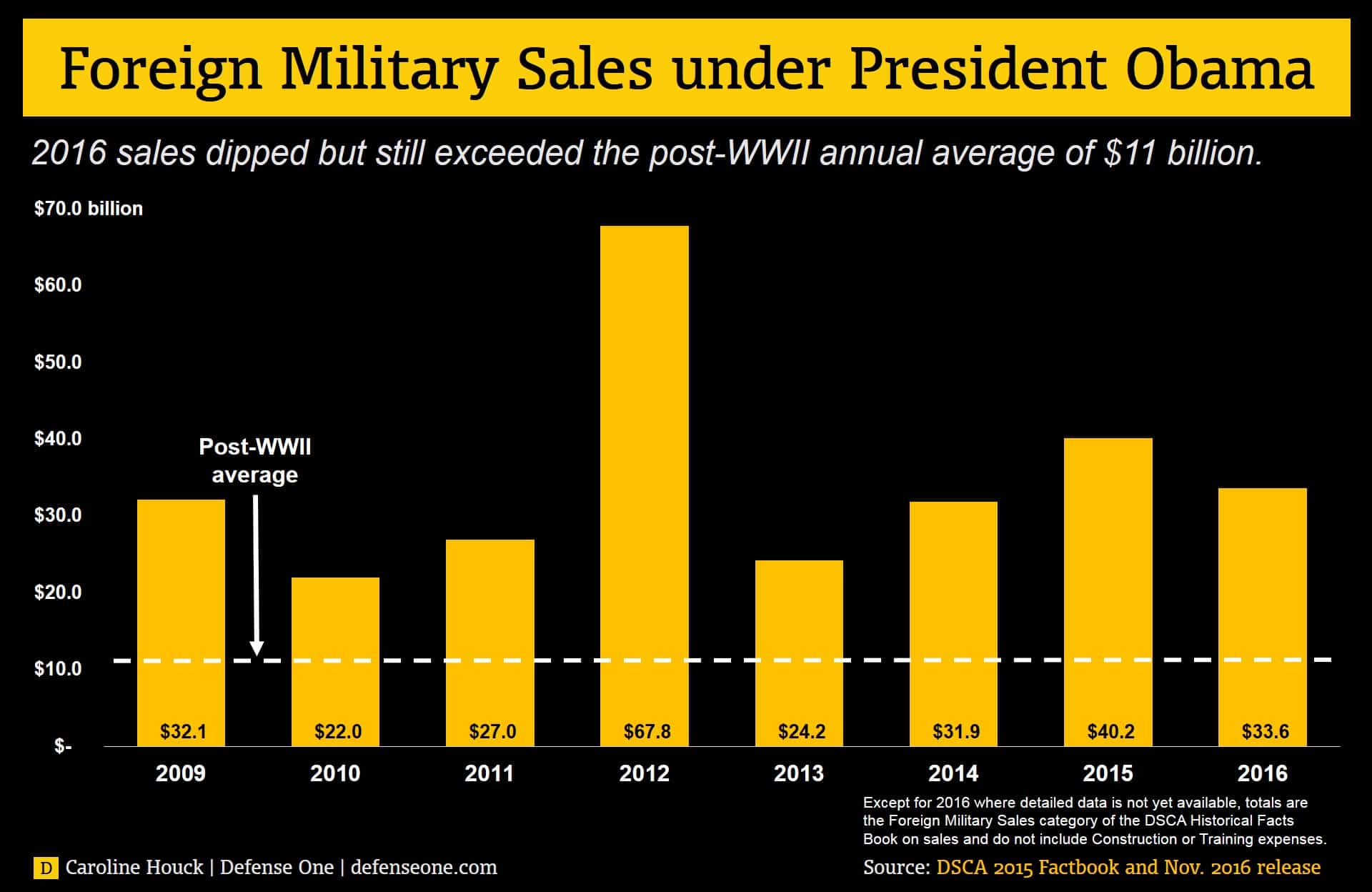

Les soldats revenus d’Irak – où l’État islamique finit par prospérer – furent redéployés en Afghanistan. La relance économique votée en début de mandat fut trop timide, précipitant huit années de lente reprise qui débouchèrent sur une explosion des inégalités, des fermetures d’usines et l’élection de Donald Trump. Non seulement la victoire d’Obama ne marqua pas un tournant dans les problèmes de racisme que connaissent les États-Unis, mais après avoir vanté son investiture comme « le jour où le niveau des océans commencera à cesser de monter et la planète à se soigner » à la convention démocrate de 2008, il finira son mandat en se targuant d’avoir présidé à la plus grande hausse de production de pétrole de l’histoire récente…

Sur le plan politique enfin, les années Obama ont été marquées par un recul spectaculaire de la présence du parti démocrate à tous les échelons du pouvoir : perte de majorité aux deux chambres du Congrès, dans de nombreux parlements d’États et perte de nombreux postes de gouverneurs. Ce qui contribuera in fine à une ultra-majorité conservatrice à la Cour suprême.

Le bilan contrasté de Joe Biden et la responsabilité de Kamala Harris

Deux figures majeures du Parti démocrate ont tardé à soutenir officiellement Kamala Harris : Barack Obama et Bernie Sanders. Le premier pour des raisons purement stratégiques : comme beaucoup de cadres du Parti, Obama ne pensait vraisemblablement pas qu’Harris serait la meilleure candidate. Des gouverneurs issus de swing States au bilan solide auraient constitué de meilleures options. Dans son communiqué initial, l’ancien président avait évité de mentionner Harris et appelé implicitement à un processus de désignation aussi ouvert et démocratique que possible. Mais le fait que Joe Biden ait soutenu la candidature de Harris a enclenché une dynamique insurmontable.

Bernie Sanders, quant à lui, a refusé d’appuyer officiellement Harris pendant plus longtemps. Il espérait monnayer son soutien officiel contre le même type d’engagement programmatique qu’il avait obtenu de Biden. Promesses qui faisaient suite à une collaboration plus fructueuse qu’espérée.

En matière de politique intérieure, Biden a fait beaucoup plus en trois ans que son ancien patron en huit. Surtout, il a tenté de tourner la page du néolibéralisme, pour revenir à une forme de keynésianisme et dirigisme économique en rupture avec quarante ans de politiques économiques. Que l’on pense simplement à la grande loi « Chips Act », conçue pour rapatrier la production de composantes électroniques sur le territoire, au plan d’investissements dans les infrastructures et à la loi climat qui favorise, par différents mécanismes protectionnistes, le développement d’une industrie verte sur le territoire américain – au grand dam des Européens.

Dès l’annonce de sa candidature, Harris a reçu le soutien de pontes de la Silicon Valley. En échange : le limogeage de Lina Khan, la présidente de la Federal Trade Commission qui engage des actions judiciaires contre les pratiques monopolistiques des géants de la tech

Non seulement Joe Biden assume une forme de protectionnisme, mais il peut également se targuer de certaines victoires non négligeables contre les classes dominantes, via la mise en place d’impôts sur les grandes entreprises et les plus riches, tout en rognant les profits de l’industrie pharmaceutique par le plafonnement du prix de certains médicaments. Sa politique pro-syndicale a été marquée par un symbole fort : Joe Biden fut le premier président américain à se rendre sur un piquet de grève. Un geste qui s’inscrit dans une politique de hausse des salaires et du pouvoir d’achat, qui se reflète dans la nomination de Lina Khan à la tête de la Federal Trade Commission (FTC, l’agence fédérale en charge de protéger les consommateurs par l’application des lois antitrusts).

Pourtant, ces incontestables succès n’ont pas débouché sur une amélioration significative du niveau de vie de la majorité des Américains. Ces mesures, dont les limites sont évidentes, restent trop timides face aux fractures béantes qui traversent la société américaine. Et leurs effets sont contrebalancés par la conjoncture économique marquée par l’inflation, la hausse du prix de l’énergie, la stagnation de la productivité et une crise du logement de plus en plus intense.

La question se pose donc de savoir si Kamala Harris va tenter de poursuivre la voie tracée par Joe Biden ou si, davantage captive des intérêts financiers à l’instar de Barack Obama, elle en reviendra aux politiques néolibérales traditionnelles.

La candidate qu’appréciaient les grands argentiers démocrates

En 2020, les milieux financiers avaient salué la nomination de Kamala Harris à la Vice-présidence des États-Unis. Le Wall Street Journal titrait « l’enthousiasme de Wall Street indique qu’elle estime que les réformes financières ne seront pas une priorité de cette administration » et notait que « Biden semble avoir réussi à contenir l’aile gauche de son parti ». La sénatrice de Californie revenait de loin. Candidate malheureuse aux primaires démocrates de 2020, elle avait abandonné la course suite à des sondages désastreux, qui la donnaient à moins de 3%. Cet échec cuisant, en dépit d’une campagne confortablement financée, qui comptait de nombreux anciens membres des équipes Clinton, et soutenue par de nombreux médias, s’expliquait par les problèmes inhérents à Harris elle-même. Ses tentatives de triangulation malheureuses, ses difficultés à prendre une position et s’y tenir, son inaptitude patente à diriger une équipe et son bilan très droitier lorsqu’elle était procureur général de Californie avaient contribué à alimenter la perception d’une politicienne opportuniste et dépourvue d’ossature idéologique.

C’est Joe Biden qui avait sauvé sa carrière politique en la choisissant comme colistière. Une décision quelque peu contrainte par l’engagement pris – pour mettre en difficulté son concurrent Bernie Sanders – de prendre une femme comme vice-présidente. Harris incarnait un compromis entre les profils jugés trop à droite et la progressiste Elizabeth Warren. La sénatrice de Californie avait aussi pour elle sa proximité avec les réseaux financiers, en particulier dans la Silicon Valley.

De même, Biden l’a quelque peu imposée comme successeur lorsqu’il a jeté l’éponge. Selon certaines informations publiées par la presse américaine, cette décision aurait été partiellement motivée par un désir de revanche contre les cadres du Parti démocrate (Obama, Pelosi, Schummer) qui l’avait poussé à renoncer, mais en préférant un processus de désignation plus ouvert, potentiellement à la Convention du parti. Biden lui-même doit son accession à la Maison-Blanche à une suite d’évènements fortuits : le ralliement de dernière minute des cadres du parti derrière sa candidature pour battre Bernie Sanders (alors qu’Obama lui avait déconseillé de se présenter et avait soutenu d’autres candidats en privé) et la crise Covid, qui avaient précipité la défaite sur le fil de Donald Trump tout en lui fournissant un alibi pour faire campagne depuis son domicile.

Le parcours de Kamala Harris doit davantage au hasard qu’au talent – contrairement à celui de Barack Obama, qui avait triomphé de la machine Clinton aux primaires avant de remporter deux présidentielles de suite. Harris est davantage tributaire des grands donateurs du Parti démocrate et des tractations internes avec les cadres que de la base électorale du parti. Dès l’annonce de sa candidature, elle a reçu le soutien de milliardaires californiens comptant parmi les pontes de la Silicon Valley. Reid Hoffman ne s’est pas contenté de contribuer à hauteur de 17 millions de dollars, il a également exigé que Harris limoge Lina Khan, la présidente de la FTC qui engage de nombreuses actions judiciaires contre les pratiques monopolistiques des GAFAM et souhaite réguler le secteur de la tech…

Kamala Harris est également liée, via son entourage, à l’entreprise Uber. Son beau-frère siège au conseil d’administration et sa campagne a recruté David Plouffe, ancien stratège d’Obama et lobbyiste en chef d’Uber. À ces liens s’ajoute son bilan mitigé en tant que Procureur général de la Californie, où elle avait refusé de poursuivre les organismes financiers ayant eu des comportements frauduleux pendant la crise des subprimes.

Or, depuis qu’elle est promise à un rôle national, Harris a renoncé à de nombreuses promesses et engagements. Lorsqu’elle était sénatrice puis candidate aux primaires démocrates de 2020, elle avait défendu le projet de loi de nationalisation de l’assurance maladie (Medicare for all), soutenu l’idée d’une garantie à l’emploi fédéral (Federal job guarantee) et s’était prononcée contre le fracturation hydraulique. Ces renoncements peuvent être interprétés comme des calculs politiques pour recentrer son image, ou l’abandon de promesses qu’elle ne comptait pas tenir, en dépit des arguments convaincants qu’elle avait pu dérouler à l’époque pour les défendre.

Sur l’épineuse question du soutien à Israël, Harris prend ses distances avec Biden en matière de rhétorique mais ne remet nullement en cause sa ligne diplomatique. Elle a ainsi exclu de suspendre l’aide militaire, acceptant de soutenir ce que l’ONU estime être un génocide en cours. Et ce, dans le contexte où l’ONG israélienne Bet’selem a apporté la preuve de l’existence de centres de torture où les prisonniers palestiniens sont régulièrement violés…

Absence de colonne vertébrale idéologique et proximité à l’égard des intérêts financiers : Harris ne semble pas mal partie pour emprunter le même chemin désastreux que Barack Obama.

Tim Walz, l’incarnation de l’espoir progressiste sur le « ticket » démocrate

La sélection de son colistier était le premier (et seul) grand choix à faire d’ici l’élection. Comme Obama, pour « équilibrer le ticket », Harris a voulu faire équipe avec un homme blanc issu d’un État rural. Le parti démocrate peut s’enorgueillir de compter plusieurs gouverneurs populaires élus dans des États du Midwest. La logique aurait voulu que Harris sélectionne Josh Shapiro, charismatique gouverneur de l’État décisif de Pennsylvanie.

Les milieux patronaux et la presse poussaient en sa faveur. Pourtant, Harris a créé la surprise en sélectionnant le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, bien plus progressiste. La gauche démocrate, les grands syndicats ouvriers et d’instituteurs ont mené une campagne-éclair en faveur de sa candidature. La décision a tenu à peu de choses, mais Harris a surpris tout le monde en optant pour Walz.

Le gouverneur n’est pas seulement l’archétype du père de famille du Midwest : il fait partie des rares politiciens à ne pas être diplômé en droit et à venir de la working class. Outre son empathie affichée pour le monde rural et son profil atypique (adepte de la pêche, il est un ancien entraineur de football, instituteur et réserviste), il peut se vanter de l’un des bilans les plus à gauche du pays en tant que gouverneur. Il a par exemple instauré des congés parentaux et une cantine scolaire gratuite au Minnesota. Un bilan qu’il défend avec délectation lorsque la droite trumpiste l’accuse d’être un dangereux communiste…

En cas de victoire en novembre, ce qui est loin d’être acquis, il pourrait être un élément déterminant pour éviter à Kamala Harris de tomber dans les mêmes travers que Barack Obama. C’est du moins l’espoir nourri par la gauche démocrate, désormais rallié à la candidature de Harris…