Dans un précédent article, nous abordions la situation insurrectionnelle que connaît le Cabo Delgado, région située au nord du Mozambique, où l’on trouve intérêts pétroliers et groupes djihadistes mêlés. Aujourd’hui, la situation n’a pas changé, et tend même à s’aggraver. Derrière l’horreur de ces actes se dissimulent les problèmes économiques et sociaux du Cabo Delgado et plus largement ceux du Mozambique.

Le 11 novembre au matin, selon les informations locales, des « militants islamistes radicaux », affiliés à Daesh et actifs dans la région depuis 2017, ont attaqué le district de Muidumbe aux cris de Allah Akbar avant de commettre leurs exactions. Les civils capturés ont été conduits sur un terrain de footbal tout proche pour y être décapités et, pour certains, démembrés. La plupart étaient des adolescents tout juste circoncis, après avoir participé à une cérémonie d’initiation masculine très pratiquée dans la région par les populations locales. Outre ces violences atroces, ce sont aussi les douloureux souvenirs de la guerre civile (1977-1992), qui a opposé le Front de Libération du Mozambique (FRELIMO) à la Résistance Nationale du Mozambique (RENAMO), et ceux de la période coloniale qui refont surface. Un tel massacre ne peut que rappeler celui de Mueda, situé à quelques kilomètres de Muidumbe, où, le 16 juin 1960, les autorités coloniales portugaises ont ouvert le feu sur la population locale.

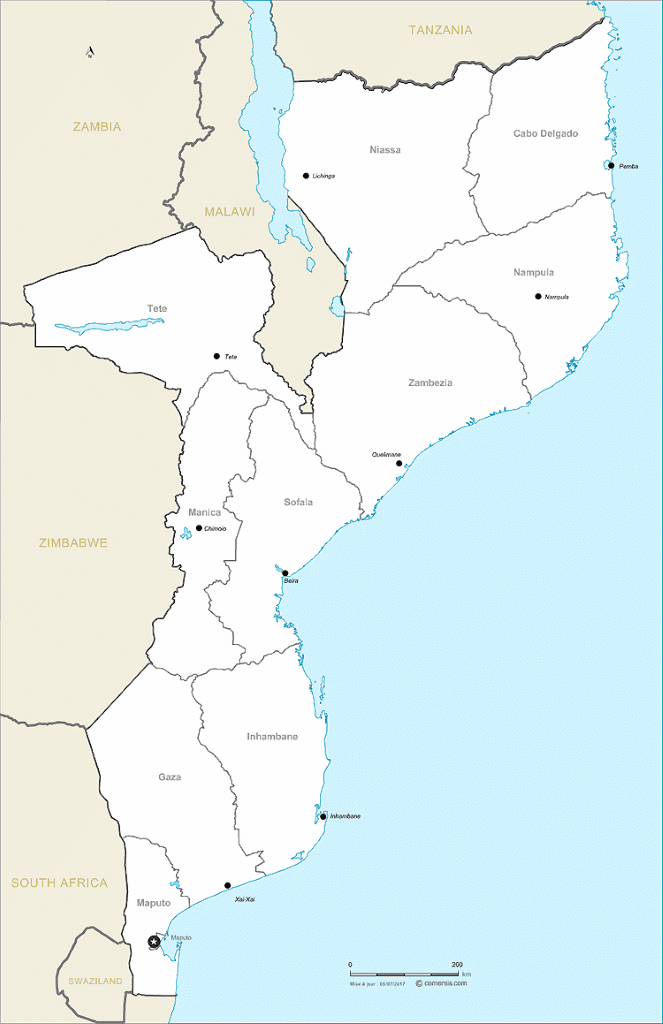

Actuellement, le chaos et l’incertitude règnent dans la région. La plus grande peur est celle de voir la terreur djihadiste prendre de plus en plus d’ampleur et s’étendre dans la province du Niassa, au nord-est, ou en Tanzanie, contribuant ainsi à l’apparition d’un État islamique en Afrique de l’Est. Cependant, cette peur cache d’autres problèmes et d’autres enjeux à l’échelle du pays entier. Derrière l’insurrection djihadiste, c’est la fragilité de ce pays bientôt quinquagénaire qui s’exprime. Entre développementalisme et profonde crise sociale, le Mozambique souffre.

La violence djihadiste au Mozambique

La violence généralisée au Cabo Delgado, riche en gaz, qui a déjà déplacé 435 000 personnes, s’étend petit à petit à d’autres régions, notamment aux provinces voisines de Niassa et Nampula. Les autorités locales ont déjà offert leur aide à des familles de déplacés allant plus au sud, notamment en Zambézie et à Sofala, alors que la situation y est déjà catastrophique : le cyclone Idaï de 2019 a dévasté ces régions côtières. Dans le passé, le Cabo Delgado fut une des provinces les plus touchées par la guerre civile, qui la déchira entre les Macondes (groupe ethnique minoritaire au Cabo Delgado) proches du parti-État du FRELIMO, au pouvoir depuis 1975, et les Makhuwas qui ont, depuis la période coloniale, une réputation belliqueuse de par leur proximité avec la RENAMO. L’insurrection djihadiste en cours a des sources plus profondes, comme la répression passée du multiculturalisme, ou celle des religions après l’indépendance.

À l’indépendance, le parti-État marxiste-léniniste mène une politique prônant un modèle laïque moderne, symbolisé par la volonté de créer un Homem novo (homme nouveau). Un des aspects de cette politique fut la répression des religions : il devint alors interdit d’enseigner le Coran aux enfants et d’autres pratiques religieuses furent interdites. Le non-respect de ces interdictions pouvait mener les récalcitrants à aller dans des camps de travail ou de « rééducation ».

C’est seulement sous l’impulsion du président Samora Machel que le Conseil Islamique du Mozambique (CISLAMO) fut créé début 1980, afin de bénéficier du soutien des populations musulmanes alors récalcitrantes au modèle national imposé. Sa création a été faite par Abubacar Ismail Manshiraqui, qui, selon les récits propagés par ses détracteurs, a introduit le wahhabisme au Mozambique. Selon Lorenzo Macagno , spécialiste de l’Islam au Mozambique, le terme wahhabisme est devenu une catégorie d’accusation diffuse et ambiguë contre certains musulmans du Mozambique et il est le plus souvent utilisé comme synonyme d’intégrisme. Dans les années 1980 et 1990 l’essor du wahhabisme dans la région réduisit considérablement l’influence des vieilles confréries soufies. Cette influence est peut-être aussi une des causes de la radicalisation d’une partie des populations locales, qui sont les plus pauvres du pays. Il y a aussi, depuis les années 1990, l’émergence d’Ansar Al-Sunna (Les Partisans de la tradition), groupe militant islamiste actif dans la région, ainsi que des tensions toujours plus grandes entre le Conseil islamique et une partie de la jeunesse, qui s’est radicalisée. Au même moment, la guerre civile (1977-1992) a laissé des plaies qui sont encore, à ce jour, à panser.

Avant même que l’insurrection djihadiste ne débute en 2017, la région était donc déjà en proie à des tensions confessionnelles, tout en devant panser les plaies du passé conflictuel et du passage du cyclone Idaï en 2019. Ces problèmes sociaux se sont ainsi conjugués avec la rancœur d’une politique passée anti-religieuse : en conséquence, la situation ne cesse de se dégrader depuis 2017. Le gouvernement est critiqué par la RENAMO et par d’autres citoyens désabusés par le FRELIMO, mais refuse de remettre en question le modèle de développement ultralibéral mis en place depuis 1992. Il paraît malgré tout en désarroi face à l’évolution de la situation. Le président Nyusi refuse d’avouer que la situation se dégrade toujours plus… alors qu’il fait appel aux forces militaires des pays voisins et à des mercenaires venus de l’étranger pour combattre les djihadistes. Le commandement militaire est dépassé et la situation est explosive. Début janvier, Total a ainsi évacué la plupart de ses cadres vers Maputo, tandis que le président Nyusi cherche à obtenir le soutien militaire et logistique des pays voisins (Afrique du Sud, Zimbabwe, Tanzanie) et de la France.

Ailleurs, la crise sociale

Derrière l’insurrection djihadiste au Cabo Delgado, c’est un sentiment d’abandon plus général qui domine, élargi à toutes les régions du nord marginalisées par le sud et la capitale Maputo. Néanmoins, la situation au Cabo Delgado reste particulière, ayant pour origine une vieille crise régionale toujours actuelle. Chez les Mwani et les Makhuwas (groupes ethniques majoritaires au Cabo Delgado), et dans les provinces du Zambèze ou de Nampula, le discours semble être le même : qu’importe l’horreur et la misère, c’est le discours développementaliste qui prime.

Sur les blogs anti-FRELIMO et souvent pro-RENAMO, il est possible de lire que l’insurrection djihadiste n’est au fond qu’une révolte contre les Macondes réputés proches du FRELIMO, qui détiennent le pouvoir politique dans la région. Le livre Les Bandits de Michel Cahen, qui narre la participation de l’historien à la campagne électorale de la RENAMO au lendemain de la guerre civile, dresse un bilan de la rancune et de la rancœur qu’éprouvent les (ex-)partisans de la RENAMO contre l’État mozambicain encore aujourd’hui. Dans la province du Zambèze, les promesses d’industrialisation n’ont pas été tenues et la province de Nampula souffre encore des séquelles qu’a laissé le cyclone Idaï. La ville de Beira, deuxième ville du pays en nombre d’habitants, a été détruite à plus de 80 % par le cyclone. La stagnation des eaux a aussi favorisé une recrudescence des cas de choléra et de paludisme. L’arrivée du Covid-19 aggrave encore la situation sanitaire.

Ailleurs, au centre du pays, la province du Zambèze fut aussi le théâtre sanglant de la guerre civile tant la RENAMO s’y est fortement implantée en réaction à la politique centralisatrice du FRELIMO. Dans cette région, le FRELIMO demeure encore très impopulaire, il reste le parti du « Sud ». Pour les populations locales le propos est très clair : Os Shanganes comem tudo ! (« Les Shanganes mangent tout ! », les Shanganes étant une population du sud du pays perçue comme favorisée par le FRELIMO par rapport au reste du pays).

La situation politique demeure instable et certaines parties de la région n’ont pas encore été déminées depuis la fin de la guerre civile. Jusqu’en 2019, il était assez fréquent de croiser sur les routes d’anciens rebelles de la RENAMO n’ayant pas déposé les armes, attaquant les différents voyageurs. Un des grands enjeux politiques, tant pour la RENAMO que pour le FRELIMO, est aujourd’hui le désarmement complet des anciens combattants de la RENAMO. En plus de cela, toute tentative de réforme agraire est désormais impossible du simple fait que le cyclone Idaï a tout dévasté alors que la région, aux sols riches, ne s’est pas encore remise des politiques de collectivisation des terres (avec les machambas, équivalent des kolkhozes) des premières années de l’indépendance. De ce fait, la majorité des producteurs qui possèdent généralement entre 4 et 10 hectares de terrain font à la fois face à un climat toujours plus humide – impropre à la culture de haricots, de tabac ou de coton – et aux conséquences néfastes de l’aide humanitaire qui, donnée presque en continu depuis la guerre civile, entrave le développement de l’agriculture locale.

Comme le Cabo Delgado, les régions côtières font l’objet d’une prédation économique de la part de multinationales étrangères. Par exemple, la multinationale à capitaux chinois A Africa Great Wall Meaning Company a obtenu en 2014 des concessions pour la prospection et l’exploitation de sables lourds dans les districts d’Inhassunge et de Chinde sur la côte zambézienne. Cela ne va pas sans une forte protestation locale réprimée durement par les autorités locales : les populations locales ont été délogées, ce qui les a encore plus exposées aux conséquences du cyclone Idaï. Plus loin sur le fleuve Zambèze, à l’intérieur des terres, le projet de barrage hydroélectrique Mphanda Nkuwa, avec une capacité de 1500 mégawatts, est un autre exemple du développementalisme mozambicain. De nombreuses multinationales sont impliquées dans le projet de construction de ce barrage : la firme sud-africaine Eskom, la chinoise State Grid, la brésilienne Eletrobras et la française EDF. Ce projet pharaonique, dont le coût a été évalué à 2,3 milliards $, a été élaboré sans concertation avec les populations concernées, qui sont directement touchées dans leur approvisionnement en eau. Les Nations unies ont décrit ce projet comme « le projet de barrage le moins acceptable d’un point de vue environnemental en Afrique » . L’État est davantage dans une logique productiviste flatteuse des intérêts des multinationales, que dans une réelle politique de développement économique et agricole. Les habitants du Zambèze, comme ceux du Cabo Delgado, restent en détresse et se sentent abandonnés par l’État.

Le Cabo Delgado est finalement le reflet d’un Mozambique fracturé, oublié par des dirigeants qui feignent de ne pas comprendre quelle peut être « la cause des armes ». Le reste du pays n’est pas épargné par la crise sociale qui se corrèle à une politique négligente, flatteuse des intérêts des multinationales étrangères. Dans ce contexte, les mozambicains subissent une situation de détresse et n’ont plus aucune confiance dans leurs dirigeants, tandis que la prédation économique et le terrorisme ne faiblissent pas. À l’échelle locale, dans le Zambèze ou à Beira, la situation est aussi, pour d’autres raisons, catastrophique : derrière cette insurrection djihadiste, dont l’ampleur ne cesse de s’étendre, il y a les réminiscences et les conséquences d’une guerre civile qui ne s’est jamais vraiment finie, ainsi que l’absence de mise en place d’une réelle décentralisation, réclamée au centre, au nord et à l’ouest du pays. « La Paix ultime », promise par la signature d’un accord de paix entre d’anciens rebelles de la RENAMO et le président Filipe Nyusi en avril 2019, reste à faire à l’échelle du pays entier.

Sources :

• Bensimon Cyril, « Au Mozambique, la lente reconstruction après le cyclone Idaï », Le Monde, 14 Octobre 2019.

• « Des dizaines de villageois tués par des islamistes dans le nord du Mozambique », Le Monde, 11 Novembre 2020.

• Johnson Akinocho Gwladys, « Mozambique : la construction du barrage de Mphanda Nkuwa (1 500 MW) pourra démarrer d’ici 5 ans » revue Électricité (agence Coffin), 8 octobre 2019.

• Machena Yolanda, Maposa Sibonginkosi « Zambezi Basin Dam Boom Threatens Delta », International Rivers, 13 Juin 2013.

• Cronje Justin, « Maritime Security and the Cabo Delgado », revue Defence Web (Africa’s leading defence new portal), 8 décembre 2020.

• Macagno Lorenzo, « Islã e politica na Africa Oriental: o caso de Moçambique », VI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2004.

• Da Cruz Alberto, Oppewal Jorrit, « A Crise Socioeconómica no Meio Rural Zambeziano », blog de l’International Growth Centre, 7 Décembre 2017.

• Issufo Nadia, « Ciclone Idai: Há futuro para Beira », dans Noticias, 25 mars 2019.

• Mapote William, « Nyusi e Momade selam o paz em Moçambique », Voa portugues, 6 août 2019.

• Cahen Michel, Les Bandits, Centre Culturel Calouste Gulbenkian, 1994.

• « Carte des provinces du Mozambique » extraite du site cmap.comersis.com, mise à jour le 03 février 2019, libre de droits.

• Pour le Cabo Delgado, voir plus en détails la bibliographie de notre précédent article.