La crise sanitaire que traverse le pays depuis plusieurs semaines met en lumière les nombreuses failles du paradigme néolibéral. Il est non seulement l’une des principales causes de la gravité de la situation, mais semble également incapable d’apporter les réponses adaptées. Pour autant, rien n’assure qu’il sera remis en cause quand la crise sera surmontée. Si le camp progressiste sous-estime la capacité de ce dernier à s’adapter, il ne s’engagera pas dans la voie de la guerre de position, pourtant nécessaire pour qu’une alternative sociale, écologique et démocratique devienne majoritaire.

La crise sanitaire valide les thèses du camp progressiste

« Ce que révèle cette pandémie, c’est qu’il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. » Cette phrase n’a pas été prononcée par un membre de l’opposition politique ou par un universitaire, défenseur de l’État social. Elle est issue de l’allocution du 12 mars d’Emmanuel Macron, dont l’idéologie oscille pourtant entre néolibéralisme et libéralisme plus classique[1]. Il est néanmoins difficile de ne pas lui donner raison tant la crise sanitaire accrédite les thèses du camp progressiste, c’est-à-dire de tous ceux qui, dans le champ politique comme dans la société civile, contestent l’hégémonie néolibérale, sur des bases démocratiques, sociales ou écologiques[2].

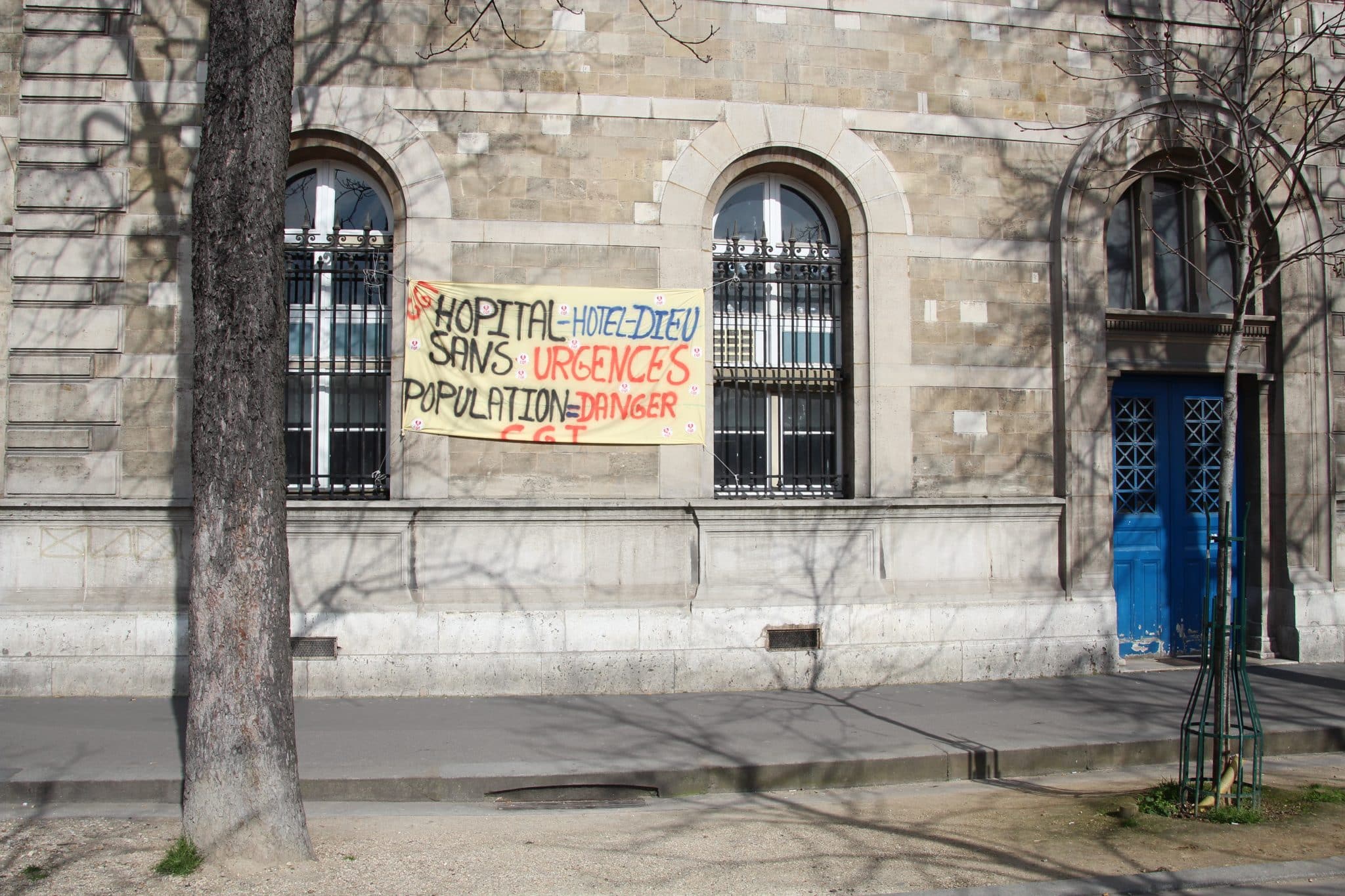

Emmanuel Macron semble se rendre compte que la santé n’est pas un service comme un autre. Alors que les soignants n’ont cessé, depuis un an, d’alerter sur la détérioration de leurs conditions de travail et, plus globalement, sur la casse du service public de la santé, la révélation tardive du président de la République a un goût amer. Les gouvernements successifs des vingt-cinq dernières années ont cherché à réformer – autrement dit : à déconstruire – les structures publiques de soin. Ce saccage méthodique saute aux yeux lorsque l’on s’attarde sur les lois qui ont modifié l’organisation et la gestion de l’hôpital public. Tarification à l’activité, indices de performance financière et de rentabilité, rationalisation des effectifs : l’introduction de logiques managériales issues de la doctrine du New Public Management est devenue le leitmotiv des ministres de la santé[3]. De Jacques Barrot à Agnès Buzyn, en passant par Jean-François Mattei, Xavier Bertrand, Roselyne Bachelot ou encore Marisol Touraine, le camp néolibéral n’a eu de cesse de s’attaquer à l’hôpital public.

Il devient difficile de ne pas pointer l’hypocrisie de ces dirigeants acquis aux thèses néolibérales qui déplorent opportunément des effets dont ils chérissent, à longueur de lois et de traités, les causes

Les causes de la gravité de la crise sanitaire que nous traversons en ce moment ne sont pas à chercher ailleurs : l’austérité budgétaire et la privatisation de la santé d’hier ont conduit au manque de matériel, d’effectifs et au délabrement de l’hôpital public d’aujourd’hui. Si la France est capable d’affronter la pandémie liée au Covid-19, c’est grâce à l’abnégation des personnels de santé et à leur sens de l’intérêt général. « La santé n’a pas de prix » disait encore Emmanuel Macron lors de la même allocution. Mais le démantèlement méthodique des structures publiques de soin en a un et ce sont aujourd’hui ceux qui sont atteints du Covid-19 et les soignants à bout de souffle qui le paient.

De la même manière qu’Emmanuel Macron vante les services qu’il a lui-même participé à détricoter, il s’aperçoit également que certaines chaînes de production essentielles – d’équipements sanitaires et en particulier de masques filtrants mais aussi de gels hydroalcooliques et de médicaments – doivent être relocalisées ou reconstruites. Comment, dès lors, ne pas imputer à Emmanuel Macron et à ses prédécesseurs la responsabilité de ces risques de pénurie et de dépendance sanitaire, eux qui ont systématiquement laissé faire et encouragé les délocalisations multiples ainsi que le sacrifice d’usines sur l’autel de la sacro-sainte libre concurrence et de son corollaire, le libre-échange ? Il devient difficile de ne pas pointer l’hypocrisie de ces dirigeants acquis aux thèses néolibérales qui déplorent opportunément des effets dont ils chérissent, à longueur de lois et de traités, les causes.

La période que nous vivons entérine également la nécessité d’une lutte massive contre le changement climatique et la mise en place d’une politique ambitieuse de transition agroécologique. C’est bien la prédation de l’homme sur la nature – notamment la déforestation et la perturbation voire la destruction des écosystèmes – qui facilite la transmission de virus présents dans le monde sauvage à l’homme. De même, les engrais utilisés pour la culture et les antibiotiques destinés à l’élevage tendent à diminuer les défenses immunitaires humaines, à rendre les corps vulnérables aux bactéries diverses et, in fine, aux virus.

Enfin, le confinement nous oblige à regarder en face certaines inégalités qui traversent notre société. La question de l’accès au logement – et du type de logement – est ici centrale. Tandis que certains sont confinés dans des appartements étroits, surpeuplés voire insalubres, d’autres vivent dans des appartements spacieux ou se réfugient dans des maisons secondaires à la campagne. La Fondation Abbé Pierre évalue à 2 090 000 le nombre de personnes « vivant dans des conditions de logement très difficiles » en France en 2020[4]. Plus encore, la crise sanitaire a détérioré la situation des personnes sans domicile. Ceux-ci peuvent difficilement se protéger du virus, faire face à la diminution des maraudes et à la fermeture de nombreux centres d’hébergement d’urgence – les bénévoles assurant ces services étant confinés. Les associations d’aide aux sans-abris comme la Fondation Abbé Pierre, Emmaüs Solidarité ou encore le Secours Populaire sont, quant à elles, débordées et appellent au don et à la solidarité nationale. Les chèques-services annoncés par le ministre du Logement le 31 mars et destinés à 60 000 sans-abris constituent une première étape, certes essentielle, mais ne suffiront pas à venir en aide aux 143 000 personnes sans domicile que compte la France.

Ce n’est que lorsque ces inégalités se transfigurent en inégalité face au virus que les néolibéraux les perçoivent et, parce qu’ils ne peuvent faire autrement, les commentent

Les inégalités de logement et de conditions de vie sont, durant le confinement, exacerbées. À celles-ci s’ajoutent des inégalités sociales liées à l’emploi : il y a ceux qui peuvent télétravailler et les autres. La sociologue Anne Lambert, chercheuse à l’INED, s’en émeut en ces termes : « Les personnels de soin, les fonctionnaires (police, professeurs), mais aussi le prolétariat urbain (éboueurs, agents de sécurité…) sont en première ligne pour endiguer l’épidémie de covid19 et assurer la continuité de la vie sociale […] tandis que les classes supérieures, surexposées initialement au virus par leur nombre élevé de contacts sociaux et la fréquence de leurs voyages, ont déserté les villes pour se mettre à l’abri. »[5] Ce n’est donc que lorsque ces inégalités, dont la dénonciation est solidement ancrée dans le discours progressiste, se transfigurent en inégalité face au virus que les néolibéraux les perçoivent et, parce qu’ils ne peuvent faire autrement, les commentent.

« Il faut s’adapter »

Investissements massifs dans le service public de la santé, dans la transition agroécologique et plus globalement dans la lutte contre le changement climatique, politique volontariste de réduction des inégalités protéiformes, réquisition des logements vacants, réaffirmation de la souveraineté du pays et contestation des règles économiques bruxelloises… Les sujets que le Covid-19 pourrait mettre à l’agenda du gouvernement, à la fin de la crise, sont nombreux. Ils ont pour point commun d’être en complète contradiction avec les thèses néolibérales et avec la politique menée par le gouvernement d’Édouard Philippe. Or, si Emmanuel Macron a affirmé vouloir « tirer les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle de développement dans lequel s’est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour » et a appelé à « sortir des sentiers battus, des idéologies et [se] réinventer », rien ne permet de dire que les leçons de la crise seront tirées. Au contraire, tout laisse à penser que rien ne changera fondamentalement.

Dans The Structure of Scientific Revolutions, l’historien et philosophe des sciences Thomas Samuel Kuhn a forgé le concept de paradigme scientifique. Celui-ci renvoie à un ensemble de théories, d’expériences et de méthodes fondamentales partagées par une communauté scientifique à un moment donné. Contestant la vision linéaire et cumulative du progrès scientifique, il a démontré que la science évolue essentiellement sous l’effet de ruptures appelées changements de paradigme. Étudier, même sommairement, la structure des révolutions scientifiques permet d’apercevoir les potentielles réarticulations du discours politique néolibéral quand la crise sera terminée. Les acteurs du néolibéralisme politique pensent en effet ce dernier comme un paradigme scientifique – il suffit de rappeler à quel point ce discours proprement idéologique est régulièrement transfiguré en expertise –, il faut donc l’analyser comme tel.

Le discours néolibéral aurait la capacité de se replier derrière des arguments adverses en cas de crise sans s’en trouver altéré une fois la crise passée

Lorsqu’un paradigme est contesté, il commence par se refermer sur lui-même. Ou plutôt : les tenants de ce dernier refusent toute contestation, écartent sans même en tenir compte les critiques et mettent tout en œuvre pour qu’il reste hégémonique. Ainsi, les propos d’Emmanuel Macron du 12, du 31 mars et du 13 avril ne présagent d’aucune remise en question de la politique menée depuis trois ans par le chef de l’État – et, avant lui, par ses prédécesseurs. Ce n’est peut-être qu’une nouvelle démonstration de cynisme de la part du président de la République, comme semble l’attester la loi « urgence coronavirus », dont les mesures particulièrement antisociales n’ont été assorties d’aucun caractère provisoire. Au fond, ne peut-on trouver dans le refus du Premier ministre d’admettre qu’il y a eu du retard sur les mesures de confinement le symbole même de ce processus ?

Schématiquement, le discours néolibéral aurait la capacité de se replier derrière des arguments adverses – ici la défense des services publics et la relocalisation de chaînes de production – en cas de crise sans s’en trouver altéré une fois la crise passée. En réalité, la chose est plus perverse : le discours néolibéral sait s’adapter. La philosophe Barbara Stiegler explique, dans ses récents travaux, qu’au cœur du néolibéralisme se trouve une injonction à s’adapter, celui-ci ayant recours à un lexique et à des raisonnements tirés de la biologie évolutive[6]. Il apparaît désormais que le discours néolibéral, dans sa version politique du moins, s’applique à lui-même cette injonction.

Quand les tenants du paradigme scientifique hégémonique, après avoir violemment refusé toute critique, se trouvent dans une situation intenable – quand le paradigme concurrent se glisse dans les interstices que le premier n’a pas réussi à fermer –, ils bricolent pour essayer, par tous les moyens, de le maintenir à flot. De même, il est probable qu’après avoir qualifié les critiques et les discours alternatifs de déraisonnables ou de populistes, les prêcheurs du néolibéralisme politique tentent, chahutés par la potentielle force que la crise aura permis aux arguments progressistes d’acquérir, de sauver le soldat néolibéral – et donc de se sauver eux-mêmes.

Ils pourront le faire par une stratégie de déviation : la crise sanitaire ne devant pas être vue comme la conséquence des politiques néolibérales ni même aggravée par celles-ci, ils insisteront sur son caractère inattendu et imprévisible. La crise sanitaire deviendra ainsi une erreur historique, une déviation du cours normal de l’histoire qui, une fois dépassée, ne justifie aucun changement dans la ligne politique adoptée. Tout juste pourront-ils admettre, poussés dans leurs retranchements, qu’il s’agit d’une excroissance anormale d’un néolibéralisme mal fixé, d’un dérèglement de la machine que des techniciens ou technocrates – néolibéraux, il s’agit en réalité des mêmes acteurs – sauront réparer. Il s’agit de la deuxième stratégie : l’introduction d’innovations conceptuelles ou techniques qui, bien loin de modifier le paradigme, en assurent la pérennité. La troisième stratégie consiste en l’abandon d’éléments composant le néolibéralisme et qui n’ont qu’une valeur instrumentale pour en préserver le cœur, les éléments ayant une valeur intrinsèque. Il est ainsi possible de justifier le recours à d’autres discours et à d’autres formes de politiques publiques lors des périodes de crise – ce que l’on connaît déjà lors des crises financières ou économiques –, pour répondre à l’urgence, tout en assurant le strict respect de la ligne néolibérale le reste du temps.

« Il faut que tout change pour que rien ne change »

Ces mutations stratégiques pavent également la voie à un discours, lui aussi néolibéral, de retour à l’ordre. Il ne fait aucun doute qu’il émergera, s’attaquant notamment aux finances publiques qui seront altérées au sortir de la crise – les prémices en sont d’ailleurs déjà visibles : « À la sortie de cette crise, il faudra faire des efforts, le redressement sera long et il passera par le désendettement du pays » a récemment déclaré Bruno Le Maire. Endossant à nouveau le rôle du parti de l’ordre, ses adeptes ne se contenteront pas d’un simple réajustement. Ils réclameront bien plus qu’un simple retour à l’état pré-crise. Au fond, les néolibéraux tenteront de profiter de la crise sanitaire qu’aura connu le pays. Ils s’approprieront cette fameuse phrase, traduction maladroite d’une réplique de Tancrède dans Le Guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa : « Il faut que tout change pour que rien ne change. »[7] Emmanuel Macron n’a-t-il pas déclaré, à l’issue du Conseil européen du 23 avril : « nous avons une crise, il faut y répondre et on ne pose pas de questions, ça n’enlève rien de ce qu’on a fait avant et on rebâtira sur cette base-là » ?

De la nécessité de la guerre de position

Rien n’indique donc que les leçons seront tirées de l’événement en cours. Et il serait regrettable que le camp progressiste, par un biais de confirmation – étant lui-même convaincu de ses thèses et conscient de la force que pourraient prendre ses arguments au sortir de la crise –, croie inévitable la fin de l’hégémonie néolibérale. Au contraire, bien loin d’un quelconque déterminisme, l’adhésion du plus grand nombre aux thèses progressistes à la suite de la crise du Covid-19 est un phénomène proprement contingent. En réalité, cette crise ne redistribue aucune carte mais change la valeur de certaines d’entre elles. Le camp progressiste a désormais l’opportunité de jouer correctement pour faire la différence, encore faut-il qu’il ne confonde pas guerre de mouvement et guerre de position.

Le penseur et théoricien italien Antonio Gramsci, par le biais de métaphores militaires, distingue la guerre de mouvement, mobilisation politique de court terme qui peut se résumer à un assaut pour prendre le contrôle de l’appareil étatique, et la guerre de position, entreprise multi-sectorielle de longue haleine visant à réarticuler puis unifier le sens commun. Cette dernière se joue à l’intérieur de la société civile, au sens gramscien. Il s’agit de prendre le pouvoir au sein de celle-ci, de conquérir de multiples positions de pouvoir et d’influence dans ses infrastructures – constituant autant de tranchées – afin de rendre majoritaires ses propres conceptions profondes qui structurent le rapport à soi, aux autres et au monde. Gramsci n’oppose pas les deux ni ne dit d’ailleurs que l’une doit succéder à l’autre. Elles s’articulent différemment selon les contextes historiques et sociaux. Mais la guerre de mouvement doit survenir au bon moment et, dans nos sociétés capitalistes complexes, n’être qu’une tactique au sein d’une guerre de position formant une réelle stratégie contre-hégémonique[8].

Les discours sur l’inexorabilité d’un monde d’après, la croyance que plus rien ne sera comme avant négligent la nécessaire guerre de position. Outre l’ignorance des possibles réarticulations du discours néolibéral que nous avons longuement détaillées, ces positions – quand elles ne constituent pas elles-mêmes une part de ces réarticulations – sous-entendent qu’il suffirait de mener une guerre de mouvement pour changer de paradigme. Comme si, au fond, le discours néolibéral était devenu minoritaire au sein de la société civile. Pourtant, rien ne soutient une quelconque véracité de ces spéculations. Au contraire, de récents sondages indiquent que les popularités d’Emmanuel Macron et d’Édouard Philippe, en cette période de crise, augmentent. Si elles peuvent être critiquées sur de multiples points et bien que leur analyse nécessiterait de plus longs développements, ces enquêtes permettent cependant de montrer que ces discours ne relèvent, tout au plus, que d’un fantasme.

Le camp progressiste doit transformer en partie le discours néolibéral en ce que le sien a longtemps été : une idéologie déconnectée du sens commun majoritaire et, par-là, impuissante

Le discours néolibéral n’est pas devenu minoritaire et ne le sera probablement pas lors de l’élection présidentielle de 2022, qui sera l’occasion d’une nouvelle guerre de mouvement. La guerre de position, pour être remportée, doit être menée avant et après la prise du pouvoir étatique. Prendre le pouvoir en 2022 suppose donc de construire et de mener une guerre de mouvement intelligente et stratégiquement pertinente dans un contexte défavorable mais indépassable de guerre de position inachevée. Mais pour pouvoir transformer ce scénario en éventualité, encore faut-il avoir remporté quelques batailles cruciales et avoir réduit le désavantage afin qu’il puisse être surmonté. Autrement dit, il faut préparer en amont les conditions du succès de la guerre de mouvement.

Le camp progressiste doit donc faire la démonstration implacable et irréfutable de la pertinence de ses thèses et de la déconnexion du discours néolibéral, y compris de ses réarticulations post-crise. Il est dès aujourd’hui possible de qualifier d’impostures les appels des néolibéraux à la refondation et de pointer les contradictions dans leurs discours et leur responsabilité dans la situation actuelle. Le camp progressiste est également tenu de montrer que ses mesures relèvent du bon sens – et ainsi le construire – et que les thèses adverses sont incohérentes. Il a besoin de réorganiser le sens commun afin que l’on pense spontanément en des termes progressistes plutôt que néolibéraux, par exemple en reprenant à l’adversaire la demande sociale d’ordre – en lui opposant la démonstration accablante de la pagaille néolibérale. Il s’agit moins de faire progresser ses idées au sens strict, entreprise nécessaire mais vouée à l’échec sans un travail plus global et minutieux sur le sens commun, que de modifier les perceptions du plus grand nombre. Les idées, sous leur forme idéelle, sont superficielles ; les rendre majoritaires implique de restructurer les perceptions premières et les conceptions fondamentales à l’oeuvre dans le corps social.

Mettre ses thématiques à l’agenda requiert ainsi de subvertir l’idée même de progrès, de contester aux néolibéraux ce signifiant. Ordre, progrès, justice, liberté etc. sont autant de bastions qu’il convient de conquérir, autant de moyens de détricoter et de vider de sa substance le sens commun néolibéral. En somme, le camp progressiste doit transformer en partie le discours néolibéral en ce que le sien a longtemps été : une idéologie – au sens strict du terme – déconnectée du sens commun majoritaire et, par-là, impuissante. À ce moment seulement pourra s’envisager une guerre de mouvement potentiellement victorieuse – qui complétera mais ne se substituera pas à la guerre de position. Car comme le rappelle Gramsci : « En politique, la guerre de position, une fois gagnée, est définitivement décisive. »[9]

À nous de transformer cette catastrophe sanitaire en étape clé de la guerre de position et de gagner plusieurs batailles qui pourraient s’avérer déterminantes.

[1] Sur la distinction entre libéralisme, ultralibéralisme et néolibéralisme, voir l’ouvrage de Pierre Dardot et Christian Laval, La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale, Paris : La Découverte, 2010.

[2] Différentes théories sont ainsi réunies sous un même signifiant : le progrès. L’utilisation de ce terme se veut performative : il s’agit de contester ce signifiant au néolibéralisme qui en a fait un de ses piliers et renvoyer ainsi cette idéologie du côté du statu quo insatisfaisant.

[3] Voir l’ouvrage de Nicolas Belorgey, L’hôpital sous pression : Enquête sur le « nouveau management public », Paris : La Découverte, 2010.

[4] Ces nombres sont extraits du 25e rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre sur l’état du mal-logement en France (2020).

[5] Anne Lambert, « Avec le coronavirus et le confinement, le scandale des inégalités sociales éclate », Le Huffington Post, 19 mars 2020.

[6] Barbara Stiegler, « Il faut s’adapter ». Sur un nouvel impératif politique, Paris : Gallimard, 2019. Nous l’avions interrogée en mars 2019 : « Le néolibéralisme est imbibé de catégories darwiniennes. Entretien avec Barbara Stiegler ».

[7] La traduction correcte est : « Si nous voulons que tout reste pareil, il faut que tout change. » L’intrigue prend place en Sicile dans le contexte du Risorgimento italien. Par ces propos, Tancrède affirme que l’aristocratie sicilienne doit participer à la révolution garibaldienne pour ne pas perdre sa place, son rang. Le film du même nom de Luchino Visconti, adapté de l’œuvre de di Lampedusa, est également devenu culte.

[8] Pour aller plus loin, voir l’entretien que nous avons réalisé avec Nathan Sperber : « Nathan Sperber : Pour Gramsci, le combat est beaucoup plus vaste qu’un simple assaut » ainsi que le débat « Gramsci et la question de l’hégémonie » avec Marie Lucas et Nathan Sperber lors de notre première université d’été.

[9] Cahier 6, § 138 des Cahiers de prison d’Antonio Gramsci. Disponible dans l’anthologie de Keucheyan, Guerre de mouvement et guerre de position, Paris : La fabrique, 2012.