Nous sommes « à un point de rupture jamais atteint », nous dit le syndicat médical majoritaire des services d’urgences, Samu-Urgences de France. C’est pourtant dans l’indifférence du pouvoir qu’un mouvement de grève sans précédent s’étend dans les services d’urgences, partout dans le pays. L’accumulation des témoignages de grévistes dessine un sombre portrait de ce qu’est devenu l’hôpital public : accueil dans l’indignité, qualité des soins en chute libre et, en conséquence, stress et violences subis par les soignants. Un drame silencieux aujourd’hui sorti du huis clos par un personnel médical en asphyxie.

C’est dans le service d’urgences de l’hôpital Saint-Antoine, à Paris, le 18 mars, que le mouvement a commencé. A cette date, le personnel comptait déjà cinq agressions commises par des patients depuis le début de l’année.

Aujourd’hui, ce sont pas moins de soixante-cinq services qui sont mobilisés, dont vingt-deux parmi les vingt-cinq services de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Le samedi 25 mai, deux cents infirmières et infirmiers, aides-soignants et aides-soignantes se sont rassemblés à Paris, devant la Bourse du travail. Un appel à manifester à l’échelle nationale a été lancé pour le jeudi 06 juin. La mobilisation était principalement symbolique — impossible d’abandonner son poste et d’ignorer les besoins de soin alors que les effectifs sont déjà très restreints. Jusqu’à début juin où, après plusieurs mois de grèves en vain, les urgentistes de l’hôpital de Lariboisière, à Paris, se sont mis en arrêt maladie. Signifiant ainsi l’ampleur inédite de la crise, dénonçant ainsi l’absence de prise de conscience du risque, réel, d’effondrement.

Le personnel soignant à bout de forces

Manque de personnel, manque de lits d’hospitalisation, manque de matériel, manque d’espace dans les locaux ; les mêmes maux, endémiques, sont sur toutes les lèvres : toutes et tous dénoncent l’impossibilité d’accueillir et de soigner de manière décente. Les témoignages, édifiants, parlent d’eux-mêmes : « Certaines soirées, on a cent quarante patients aux urgences, pour quatre médecins, cela me donne le vertige », témoigne Florian Vivrel, médecin aux urgences de Saint-Nazaire, à Mediapart[1]. Aglawen Vega, infirmière aux urgences de l’hôpital Cochin et membre de la CGT, décrit ainsi son quotidien au Figaro : « Quand on arrive le matin à 6 heures 45 pour prendre nos permanences, on devrait théoriquement se retrouver avec un service vide ou quasi vide, mais ce n’est plus le cas. Les patients qui n’ont pas de lit sont alignés dans une salle d’attente improvisée. Il faut accueillir les nouveaux et surveiller les autres. Dans ces conditions, on peut passer à côté d’un patient dont la situation se dégrade, on n’est pas non plus à l’abri d’une erreur d’inattention. Tout ça détruit le moral des équipes et provoque du stress. On ne devrait pas travailler de cette manière »[2]. Les conséquences peuvent être dramatiques, pour les patients comme pour les soignants.

Les premiers sont le plus souvent confrontés, lorsqu’ils arrivent aux services d’urgences, à une attente interminable : quatre, six, dix heures d’attente avant de voir un médecin. A l’hôpital de Lariboisière, le 18 décembre, la situation est arrivée à sa conclusion logique : une femme y était retrouvée décédée sur un brancard, douze heures après son admission aux urgences. « On peut parler d’une chronique d’une mort annoncée », commentait alors le docteur Philippe Prudhomme, médecin urgentiste en Seine-Saint-Denis et délégué CGT[3].

Manque de personnel, manque de lits d’hospitalisation, manque de matériel, manque d’espace dans les locaux… les mêmes maux, endémiques, sont sur toutes les lèvres : toutes et tous dénoncent l’impossibilité d’accueillir et de soigner de manière décente.

Les seconds sont placés dans une situation intenable, obligés de tenir une cadence absurde, soumis à un stress intense, poussés à la faute ou au syndrome l’épuisement professionnel. Plusieurs soignants témoignent par ailleurs d’une perte de sens dans leur métier, de l’impossibilité de prodiguer des soins de qualité ou même de prendre le temps de parler aux patients, de les rassurer. Plus critique encore, ils sont de plus en plus souvent victimes de la violence de patients poussés à bout par les délais et la faible qualité des soins : incivilités, crachats, insultes, attouchements dans le cas des femmes, agressions physiques. « Il y a quatre ans, on dénombrait quinze agressions par jour du personnel infirmier, aujourd’hui c’est le double, soit dix mille huit cent trente-cinq agressions l’année dernière, entraînant plus de deux mille arrêts de travail », selon Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers (CFE-CGC)[4]. Lorsque l’on ajoute le manque de moyens humains et matériels à la misère sociale inhérente aux services d’urgence (personnes à la rue, femmes battues, migrants sans repères…), le cocktail peut rapidement devenir explosif.

Mediapart publiait, le 2 juin, un récit[5] empreint d’un caractère particulièrement surréaliste, sinon délirant, qu’il ne peut inspirer que consternation et effroi, plus encore que les autres. Aux urgences de Lons-le-Saunier, pas moins de 70% des personnels paramédicaux, pas moins de huit médecins sur quinze sont en arrêt maladie. Les services d’urgences et de réanimation ne peuvent opérer tous les jours, avec toutes les potentielles conséquences que l’on imagine aisément. L’agence régionale de santé, constatant « l’existence d’un risque grave pour la santé publique » et avec la direction de l’hôpital et la préfecture, mettent donc en place « la réquisition d’un nombre suffisant de personnels ». Concrètement ? Des gendarmes ou policiers se rendent aux domiciles de soignants ayant déclaré leur arrêt maladie pour leur signifier, avis de réquisition à l’appui, qu’ils iront tout de même travailler le lendemain. Parfois en pleine nuit, pour le matin.

Un objectif : sortir les hôpitaux de l’étau de l’austérité

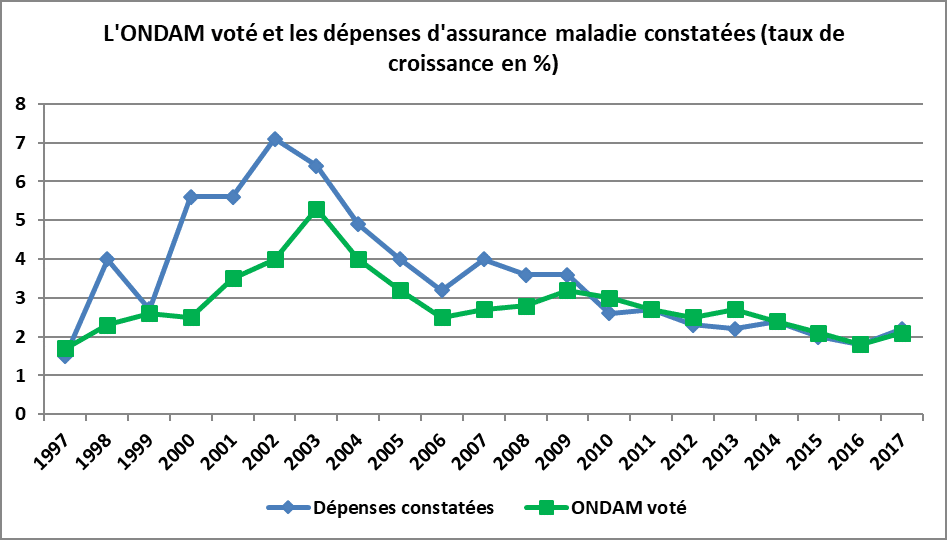

Cette descente aux enfers des services d’urgences français est directement, mécaniquement imputable aux politiques d’austérité subies par l’hôpital public depuis de longues années. Une rapide observation de l’évolution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) en dit long : d’un taux de croissance de 5% en 2004, il est à 2.5% en 2019[6], et est même tombé en-dessous de la barre des 2% en 2016 (voir graphique ci-dessous). Et ce, alors que le taux de croissance naturel des dépenses de santé est d’environ 4%[7] chaque année, notamment par l’effet du vieillissement de la population. Le taux d’augmentation de dépenses actuellement demandé aux hôpitaux correspond donc en réalité à des économies drastiques, dont les conséquences sont très tangibles. L’AP-HP en est l’exemple le plus visible : plusieurs centaines de suppressions de postes rien qu’en 2018, plus encore prévues pour 2019[8].

Quelles revendications des grévistes, pour sortir de cette impasse ? La première est de désengorger les urgences par la réouverture de lits d’hôpitaux, dont la baisse est l’une des causes de l’augmentation des flux dans les services d’urgence. Selon l’OCDE, dans une étude réalisée avec la Commission européenne et publiée en novembre 2017, on observe entre 2000 et 2015 une baisse de 15% du nombre de lits d’hospitalisation et, sur la même période, une augmentation de 10% de la population française[9]. Les patients se trouvant dans l’impossibilité de trouver des lits d’hôpitaux pour les accueillir sont contraints de stagner dans les services d’urgences.

La deuxième revendication est d’augmenter les salaires, à hauteur de trois cents euros supplémentaires par mois. En reconnaissance du service accompli et de la difficulté toujours croissante de la mission des soignants, mais aussi pour revaloriser l’attractivité du métier, qui peine à recruter et où le turn-over est très important.

Enfin, l’augmentation des effectifs. Le chiffrage de ce manque est stupéfiant : si, comme le collectif inter-urgences, l’on se réfère aux estimations du syndicat Samu-Urgences de France, il manque pas moins de sept cents postes rien que dans les vingt-cinq services d’urgences de Paris pour permettre un service à la hauteur[10].

L’indifférence du pouvoir

Comme réponse à ces suppliques et cris d’alarme, le pouvoir a, manifestement, fait le choix du silence et du mépris. Le 19 avril, plus d’un mois après le début de la mobilisation, la ministre de la Santé Agnès Buzyn — que l’on a connue plus prompte à s’indigner d’incidents dans des hôpitaux lorsqu’ils étaient fictifs — déclarait au sujet de celle-ci : « Cela fait suite à des problèmes d’agressions et ce n’est pas lié aux conditions de travail, même si à l’APHP les négociations sont en cours avec le directeur pour améliorer les conditions de travail, notamment de sécurité ». En tentant — maladroitement, comme souvent lorsque l’on nie une évidence — de séparer la conséquence (« problèmes d’agressions ») de la cause (« conditions de travail »), Buzyn s’inscrit pleinement dans la stratégie macronienne de fuite en avant et de déni de la réalité.

Plus tard, le 27 mai, elle affirmait « entendre la fatigue et l’agacement » des urgentistes, et disait savoir que « les urgences sont en tension dans notre pays » puis ajoutait immédiatement : « Il n’y a pas de solution miracle tant que nous n’avons pas plus d’urgentistes formés dans notre pays, c’est une problématique qui est aujourd’hui internationale ». Faisant écho au « Je n’ai pas d’argent magique » d’Emmanuel Macron, Agnès Buzyn fait donc mine d’ignorer que la crise actuelle est causée par les choix budgétaires des gouvernements successifs, le sien compris, et fait passer une absence de volonté politique pour une incapacité de l’État.

En tentant de séparer la conséquence (« problèmes d’agressions ») de la cause (« conditions de travail »), Buzyn s’inscrit pleinement dans la stratégie macronienne de fuite en avant et de déni de la réalité.

Enfin, le 04 juin, Mme Buzyn fit part de son mécontentement. « Ça n’est pas bien », dit-elle, pour condamner… les grévistes de l’hôpital de Lariboisière, qui se sont mis en arrêt maladie. « Ça accroît, ça entraîne une surcharge de travail pour les autres, pour les pompiers […] La règle dans le monde médical, c’est que quand on fait grève, on met un brassard mais on vient travailler, pour ne pas mettre en danger la vie d’autrui »a-t-elle ajouté. Oubliant manifestement que c’est précisément ce qui a été fait depuis le début de la mobilisation, et faisant soudainement preuve de la considération pour patients et soignants que ces derniers ont attendue en vain des mois durant, jusqu’à pousser certain d’entre eux dans de telles extrémités.

Si le fameux « plan santé 2022 » professe des intentions louables, dans le sens d’un désengorgement des hôpitaux et des services d’urgence par une restructuration de la médecine de ville et des soins de proximité, il ne suffit pas à répondre aux enjeux actuels des soignants. La crise est telle qu’elle nécessite des mesures d’urgence, à effet immédiat, et donc de mettre des sommes conséquentes sur la table. Mais la logique budgétaire du gouvernement reste inflexible. « Notre système de santé ne souffre pas d’abord d’un problème de sous-financement, il pêche par un vrai handicap d’organisation », déclarait Emmanuel Macron le 18 septembre 2018. Le cap sera maintenu, pour reprendre l’expression désormais consacrée. Le temps nous dira si le renforcement de la médecine de ville et le maillage de soins de proximité qui seront progressivement mis en place parviendront, à moyen terme, à alléger la pression sur l’hôpital public. Rien n’est moins sûr, tant les fermetures de services sur les territoires, tendance que le gouvernement ne semble pas souhaiter enrayer, risquent de faire de ces centres de proximité des coquilles vides[11].

Reste que les urgences, par définition, ne sont pas à moyen terme.

[1] Caroline Coq-Chodorge, « Aux urgences, la grève s’étend «pour la décence et la dignité» », Mediapart, 26 mai 2019

[2] William Plummer, « Grève dans les hôpitaux parisiens: «On ne devrait pas travailler de cette manière» », Le Figaro, 18 avril 2019

[3] Edouard de Mareschal, « Paris : une femme retrouvée morte 12 heures après son admission aux urgences », Le Figaro, 19 décembre 2018

[4] Mireille Weinberg, « L’été s’annonce explosif aux urgences des hôpitaux », L’Opinion, 26 mai 2019

[5] Caroline Coq-Chodorge, « Aux urgences de Lons-le-Saunier, «l’équipe est anéantie» », Mediapart, 2 juin 2019

[6] Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019

[7] Solveig Godeluck, « Assurance-maladie : 4,2 milliards d’économies en 2018 », Les Echos, 25 septembre 2017

[8] « L’AP-HP, « en situation financière dégradée », va supprimer près de 800 postes non médicaux », Le Monde, 23 novembre 2018

[9] « State of Health in the EU, France, Profils de santé par pays 2017 », Commission européenne, Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé, OCDE

[10] Olivier Monod, « Combien y a-t-il de services d’urgence actuellement en grève en France ? », Libération, 21 mai 2019

[11] Sylvie Ducatteau, « Maternités : Agnès Buzyn met les sages-femmes en première ligne », L’Humanité, 22 mars 2019