Espoir immense qui s’abîme en tragédie, la Révolution française restera dans les mémoires comme l’expérience révolutionnaire ultime, celle qui sacrifie sur l’autel de l’avenir les amis comme les ennemis. Étouffée par la mort, elle n’en demeure pas moins un souffle de vie, une aspiration sans cesse recommencée à l’avènement d’un monde nouveau. Si la Révolution a fait table rase du passé, si elle a redessiné tous les horizons, elle a aussi, peut-être, défini un nouveau rapport à la mort. Façonnée tant par la mort antique que par le martyre chrétien, elle n’est pourtant réductible à aucun de ces deux termes. Parce qu’elle rompt avec les conceptions antérieures, la mort révolutionnaire constitue sans doute une étape dans l’avènement de la modernité.

La Révolution possède quelque chose du sommet. Celui que l’on affronte, celui que l’on craint. Elle est une hauteur depuis laquelle il semble possible de contempler l’histoire des hommes. Elle est une promesse autant qu’une sentence. Elle est la plus grande exaltation de la vie en même temps qu’une garantie de trépas. Sur la scène qu’elle offre au monde, se joue la danse macabre de l’humaine liberté et de la mort. Derrière son rideau, l’une et l’autre, pourtant, paraissent vaciller.

Un nouveau rapport à la mort ?

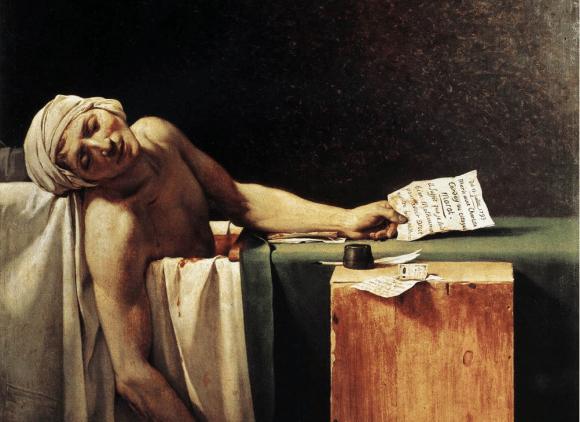

De la Bastille au Champ de Mars, des massacres de septembre aux guerres de Vendée, l’épopée révolutionnaire est tout entière maculée du sang des martyrs. Élancée vers l’avenir, elle prend le genre humain à partie et effraie jusqu’à ses plus fervents partisans. Les historiens ont suffisamment souligné combien la Terreur pouvait être expliquée par le fait que les « terroristes » étaient eux-mêmes terrorisés : la grande peur, la crainte toujours reconduite du complot aristocratique et les trahisons successives racontent cette histoire-là. Mais on a trop peu insisté, sans doute, sur la fascination calme qu’a exercé sur eux tous la mort, libératrice et fatale. Contre le tumulte révolutionnaire, contre l’horizon lointain de la Cité nouvelle, elle se dressait face à eux, simple, évidente. Malraux, mieux que quiconque, a su déceler cette obscurité. Il note à propos de Saint-Just : « Déjà, au procès du Roi, il avait contraint les âmes sensibles et raisonnables à voir surgir, derrière les décors du siècle arrachés un à un, le profond ciel nocturne de la Révolution. » (1) La Révolution est une affaire sérieuse ; aux grandes joies répondent les grandes tragédies.

À mesure qu’aux frontières la guerre s’aggrave et que les Indulgents ou les hébertistes montent sur l’échafaud, la mort se fait plus présente. Elle accapare le temps vécu et borne l’horizon. La vie des révolutionnaires est bientôt empreinte d’une lourde martyrologie (2) et l’esprit de sacrifice se confond avec la foi. « C’est bien de fanatisme qu’il s’agit, parce qu’il s’agit de foi » (3) note encore Malraux. Il poursuit, toujours à propos de Saint-Just : « De même que les prophètes, il avait donné au mystère l’évidence de la vérité. Pour la plupart de ses auditeurs comme pour lui, la République n’était pas seulement un système de gouvernement, mais d’abord une Apocalypse, et l’espoir d’un monde inconnu. » (4) Tandis qu’est proclamée la loi de Prairial, la Terreur se durcit et le rythme des exécutions s’accélère. Ainsi la mort se fait-elle la complice d’hommes en dette.

Plutôt qu’une fatalité, elle apparaît bientôt comme une solution aux quêtes de rédemption. « Certes c’est quitter peu de chose qu’une vie malheureuse dans laquelle on est condamné à végéter, le complice ou le témoin impuissant du crime » aurait dû déclarer Saint-Just dans son dernier discours, s’il n’avait pas été interrompu par les députés qui le feraient exécuter le lendemain. Inflexible dans le chaos de la Convention, opposant seulement à ses adversaires la figure grave et romaine d’un homme qui ne reculera pas devant le sacrifice de sa vie, il va au-devant de la mort comme les héros antiques tant admirés par lui : « Je méprise la poussière qui me compose et qui vous parle, on pourra la persécuter et faire mourir cette poussière, mais je défie qu’on m’arrache à cette vie indépendante que je me suis donnée dans les siècles et dans les cieux. » Jaurès, dans sa compréhension profonde, presque intime, des esprits qui ont fait la Révolution, commente en ces termes la phrase du benjamin de la Convention : « Sombre et stérilisante exaltation. Ces hommes avaient les yeux comme fascinés par la porte de la mort que si souvent ils avaient ouverte pour d’autres. Et, au moment même où il faudrait donner confiance à la Révolution dans la bonté de la vie, et rasséréner les cœurs obsédés de souvenirs sanglants, eux-mêmes s’essaient sans cesse, en idée, à se coucher dans le tombeau. » (5)

Cette proximité de la mort qui dévore les révolutionnaires et épuise en eux toute vie, ne renseigne pourtant pas sur la relation véritable qui les unit à elle. Autrement formulé, pour quoi s’avance-t-on vers la mort dans la Révolution ?

Héritage antique et transfert de sacralité

S’il fallait vraiment sonder l’esprit des révolutionnaires, il conviendrait certainement d’accorder toute sa place à l’indéniable substrat chrétien qui sous-tend leur vision du monde. Ce premier élément se double d’un second apport – souvent souligné – antique celui-là. « Sparte brille comme un éclair dans des ténèbres immenses », « Le monde est vide depuis les Romains »… on n’en finirait pas de citer les mots et les références d’hommes pétris de la culture des Anciens. Si leurs détracteurs – Constant le premier – furent nombreux à leur reprocher de confondre les conceptions antiques et modernes de la liberté, s’ils ont condamné les conséquences politiques de ces emprunts à des âges révolus, peut-être faudrait-il interroger, au-delà de ces quelques aspects, ce que la mort révolutionnaire doit à l’Antiquité.

Comment ne pas songer à Tellos ou à Léonidas quand un Danton, qui pourtant aimait la vie et ne partageait pas l’ascétisme de Robespierre, déclare : « Allons nous endormir dans le sein de la gloire » ? Rompant mille ans de tradition chrétienne, les révolutionnaires français (par ailleurs croyants pour la plupart d’entre eux) se rêvaient certainement davantage en héros grecs ou romains qu’en templiers. Mona Ozouf note à propos du recours à l’Antiquité dans les fêtes révolutionnaires qu’il « ne traduit pas seulement une nostalgie d’esthète, ni même le besoin moral de peupler de grands exemples une mémoire qui s’en est vidée. C’est aussi, surtout, dans un monde où se décolorent les valeurs chrétiennes, le besoin du sacré. Une société qui s’institue doit sacraliser le fait même de l’institution. Qui veut fonder ne peut en faire l’économie, commencer une vie nouvelle ne s’imagine pas sans foi. » (6) L’Antiquité fut pour ces hommes un mythe mobilisateur, et la conception grecque ou romaine de la mort aura fourni au processus révolutionnaire un indéniable supplément de sacralité.

Peu après thermidor, la guillotine fut éloignée du cœur de Paris. La page de la Terreur n’était certes pas refermée, mais elle se faisait plus discrète. Avec la guillotine, c’était la perspective de la mort qu’on écartait ; théâtres et salons allaient pouvoir rouvrir. « Plus tard, à la ville tragique succéda la ville cynique » rapporte Hugo : « Après le 9 thermidor, Paris fut gai, d’une gaieté égarée. Une joie malsaine déborda. À la frénésie de mourir succéda la frénésie de vivre, et la grandeur s’éclipsa. » (7)

Car en définitive, c’est la mort qui est l’étalon de toute grandeur. Quelle situation historique peut prétendre à l’exception ? Les propos attribués à De Gaulle par André Malraux ne disent pas autre chose : « Sans doute l’histoire ne consiste-t-elle pas qu’à délivrer, dit-il. Elle est l’affrontement. Avec l’ennemi, avec le destin. Peut-être la grandeur ne se fonde-t-elle que sur le niveau de l’affrontement. » (8) On atteint ici le fondement même de la Révolution, l’élément décisif de sa grandeur. Les deux personnages du Quatrevingt-treize de Victor Hugo résument ce sentiment. Gauvain et Cimourdain sont antithétiques, ils sont pourtant liés l’un à l’autre par l’œuvre révolutionnaire. La gloire du premier n’est rien sans la gravité du second, Gauvain est sublime là où Cimourdain est terrible, ils sont l’une et l’autre faces de la Révolution : « Et ces deux âmes, sœurs tragiques, s’envolèrent ensemble, l’ombre de l’une mêlée à la lumière de l’autre. » (9) Car la mort, dans la Révolution, est la raison dernière de toute chose, cependant qu’elle fait taire les hommes, elle fonde des destins. Cette quête éperdue de grandeur s’appuie sur le souvenir de Rome ou d’Athènes, Mona Ozouf suggère ainsi « qu’à ces hommes l’Antiquité fournissait surtout des modèles de grandeur. Peupler de grands exemples ses rêves, c’était alors s’aider à vivre et parfois – pensons seulement au suicide de Romme – à mourir. » (10)

Avec la Révolution, le Jugement n’était plus l’affaire du ciel ou de son représentant sur la Terre. Le peuple était consacré seul souverain. La cité se donnait une nouvelle loi, on tentait d’imposer un nouveau culte et la nation assemblée paraissait se consacrer tout entière à la redéfinition des fins ultimes. Si donc « l’échafaud emplissait la ville d’une lueur d’immortalité » (11), c’est parce qu’il devenait la seule mesure, l’aboutissement de toutes les ascensions, de toutes les proscriptions, la condition de toute postérité. Les hommes se substituaient aux dieux, ils seraient dorénavant les seuls en charge du jugement des âmes. Surtout, la postérité même serait dorénavant inscrite dans l’immanence : « On dit sans doute Marat immortel, mais on disait immortels aussi Brutus ou Lycurgue : dans le discours de la Révolution, l’immortalité n’est pas une espérance, mais le symbole de la survie dans la mémoire collective. » (12) Et le salut temporel était consacré contre la loi divine.

La République idéale remplace la Cité céleste, et, en fait d’un Eden premier, c’est le souvenir de Sparte qu’on convoque.

Dans la Révolution, l’héritage antique sert à la mise en œuvre d’un transfert de sacralité : « Le mythe d’origine est aussi l’instrument d’une téléologie : rendre pensable et crédible le passage à la nouvelle Jérusalem suppose le souvenir de l’Eden passé. » (13) La République idéale remplace la Cité céleste, et, en fait d’un Eden, c’est le souvenir de Sparte qu’on convoque. Depuis combien de siècles n’avait-on pas vu des hommes s’engager dans un combat décorrélé de toute idée de la foi chrétienne ? Les révolutionnaires ne scandent plus « Deus Vult » comme les Croisés d’autrefois, et peut-être faudrait-il faire l’hypothèse que l’on ne meurt pas à Fleurus comme on mourait à Saint-Jean d’Acre. Bien sûr, les chefs vendéens qui combattent pour « Dieu et le Roi » ont peu en commun avec les « bleus » qui proclament « Vive la Nation ! » ; mais la fracture entre les deux camps se situe peut-être à un autre niveau que celui, évident, des motifs, peut-être leur séparation est-elle plus profonde encore et que le rapport révolutionnaire à la mort est essentiellement différent de celui des contre-révolutionnaires.

Dans la Révolution, et avant elle déjà, le temps historique cesse d’être accaparé par les princes qui font l’histoire et par les ecclésiastiques qui la relatent. Elle est mise en partage, elle est une histoire augmentée du seul fait qu’elle n’a plus pour acteurs quelques chevaliers mais des peuples entiers. À cette histoire-là, celle de la levée en masse et des conscrits de l’An II, le modèle chevaleresque sied peu, seul fonctionne le récit des origines, celui auquel les siècles continuent de relier la figure du citoyen-soldat, celui que raconte encore la phrase d’Horace : « Dulce et decorum est pro patria mori » (« Il est doux et glorieux de mourir pour sa patrie »). Dans la Grèce antique, la longue réforme hoplitique, celle qui avait consacré le citoyen défenseur de sa cité, avait eu pour corollaire la consolidation des droits politiques. Tout citoyen était libre de contribuer aux affaires de la cité parce qu’il était prêt à verser son sang pour elle. Il y a de ça dans l’épopée des soldats de l’An II ou dans le rôle déterminant des sections parisiennes dans le déroulement des journées révolutionnaires auquel répond la constitution de 1793, la plus démocratique jamais écrite.

Il serait pourtant déraisonnable de considérer pareillement la démocratie athénienne et la République montagnarde. Parce qu’elle s’inscrit en rupture et dans le prolongement de la France des monastères et des rois, elle doit être appréhendée en premier lieu par rapport à celle-ci.

« La liberté ou la mort ! »

Irruption des masses dans l’histoire, amorce de la modernité démocratique, la Révolution française est cette période axiale qui cristallise des dynamiques souterraines désireuses d’atteindre l’éclosion. Aussi peut-on faire l’hypothèse qu’elle serait le moment de bascule entre deux régimes chargés l’un et l’autre d’un certain rapport à la mort. Quand la norme suprême s’évanouit, seule demeure la liberté radicale, nue et sauvage. Cette liberté recouvre tous les aspects de la vie, mais elle est aussi une attitude devant la mort. Le martyre de Saint-Louis, parti chercher la mort sous les murs de Tunis, est incomparable avec le suicide des derniers montagnards après thermidor. Peut-être a-t-il plus à voir avec le fatalisme secret du Saint-Just resté silencieux devant une Convention déchaînée, désarmé qu’il était devant les desseins qu’avait conçu pour lui la Providence.

Il faudrait entreprendre de dégager les propriétés principales de la mort moderne pour saisir tout à fait combien la Révolution innove et dans quelle mesure elle emprunte aux formes anciennes. Si donc le caractère premier de la mort réside dans sa fatalité, la mort révolutionnaire – qu’elle soit accomplie au nom d’une justice immanente, provoquée par les « circonstances », ou choisie – provoque un glissement d’importance. Afin de comprendre vraiment ce moment charnière, sans doute importe-t-il de remonter aux siècles qui précèdent pour replacer cette histoire dans le temps long du déclin de l’idéal chevaleresque et dans le lent procès de curialisation des guerriers. Il faudrait encore mobiliser l’histoire des émotions et des mentalités pour aborder les archives du tribunal révolutionnaire, les débats de la Convention, les correspondances des soldats…

S’engager en révolution, c’est déjà, un peu, renoncer à la vie, c’est accepter que le temps qui reste soit épuisé tout entier par l’action, c’est aussi projeter jusqu’à l’extrême les catégories humaines sur les cycles naturels : de là le paradoxe révolutionnaire d’une mort par élection, inexorable et choisie tout à la fois.

Il n’en reste pas moins que le rôle de la mort dans la période révolutionnaire excède de beaucoup son strict caractère d’utilité. Dans les forêts de Bretagne comme dans la guerre des factions, les révolutionnaires « demandent à la mort de faire autour d’eux l’unanimité immédiate dont ils ont besoin. » (14) Or par-delà cet aspect premier, le plus important, le plus évident aussi, semble s’affirmer dans et par la mort le chemin de l’autonomie. « Non seulement l’homme sait l’histoire qu’il fait, mais il se sauve ou se perd dans et par cette histoire » remarque François Furet (15) ; dans la Révolution, la liberté se confond avec l’action. Fatale, la mort peut être maîtrisée. S’engager en révolution, c’est déjà, un peu, renoncer à la vie, c’est accepter que le temps qui reste soit épuisé tout entier par l’action, c’est aussi projeter jusqu’à l’extrême les catégories humaines sur les cycles naturels : de là le paradoxe révolutionnaire d’une mort par élection, inexorable et choisie tout à la fois.

« Voici la Convention. Le regard devient fixe en présence de ce sommet. Jamais rien de plus haut n’est apparu sur l’horizon des hommes. Il y a l’Himalaya et il y a la Convention. La Convention est peut-être le point culminant de l’histoire. » (16) Cette scène funeste, théâtre des tragédies et des triomphes, n’est pas un endroit pour les hommes. Celle-là dont Hugo disait qu’elle semblait faite pour être contemplée par les aigles ne peut être un lieu tout à fait humain. Là, il n’y a pas de place pour la vie, seuls règnent le destin et la mort. Ce paysage dévasté et grandiose est celui des hauts plateaux où l’air manque parce que le vent est tout. En cela, peut-être que toutes les révolutions se ressemblent. Peut-être la mélancolie de Robespierre envoyant Desmoulins au tombeau annonce-t-elle celle de Lénine à qui viennent les larmes quand il entend les premières notes de l’Appassionata.

Notes et références :

[1] André Malraux, Préface à Albert Ollivier, Saint-Just et la force des choses, Gallimard, Paris, 1954, p. 19.

[2] Voir, à ce sujet, Guillaume Mazeau, « Émotions politiques : La Révolution française », in Histoire des émotions Vol. II – De l’Antiquité aux Lumières, dir. Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello Seuil, 2016.

[3] André Malraux, op. cit., p. 13.

[4] Ibid, p. 19.

[5] Jean Jaurès, Histoire socialiste de la Révolution française, Le gouvernement révolutionnaire (Tome VI), Les éditions sociales, Paris, 1972, p. 493.

[6] Mona Ozouf, La fête révolutionnaire, Gallimard, Paris, 1976, p. 463.

[7] Victor Hugo, Quatrevingt-treize, Gallimard, 1979, p. 147.

[8] André Malraux, Les chênes qu’on abat…, Gallimard, Paris, 1971, p. 196.

[9] Victor Hugo, op. cit., p. 482.

[10] Mona Ozouf, op. cit., p. 458.

[11] Jean Jaurès, Pages choisies de Jean Jaurès, Les éditions Rieder, Paris, 1928, p. 155.

[12] Mona Ozouf, op. cit., p. 447.

[13] Mona Ozouf, op. cit., p. 464.

[14] Jean Jaurès, Histoire socialiste de la Révolution française, op. cit. p. 428.

[15] François Furet, Penser la Révolution française, Gallimard, Paris, 1978, p. 90.

[16] Victor Hugo, op. cit., p. 192.