La biographie d’Arthur Pouliquen (Georges Sorel, le mythe de la révolte, éd. Cerf) est l’occasion de redécouvrir cette figure qui intrigue et fascine. À contre-courant d’un Jaurès qui luttait héroïquement pour raccrocher le socialisme à la République, au parlementarisme et aux Lumières, Sorel plaidait pour un syndicalisme révolutionnaire, autonome des partis et des institutions « bourgeoises ». Plus que la lutte des classes, il prônait la sécession des prolétaires. Loin de plaider pour l’évanescence de la conflictualité, il en appelait à une violence émancipatrice. Contre le rationalisme de son époque, il conférait aux « mythes » un rôle essentiel dans la mobilisation des masses. Sorel a inspiré Gramsci aussi bien que Mussolini et Michel Aflak, figure du nationalisme arabe et co-fondateur du parti Baas. Plus récemment, il est lu avec un intérêt critique par les théoriciens du populisme Chantal Mouffe et Ernesto Laclau, et régulièrement invoqué par la droite radicale. Cet héritage contradictoire est-il le produit d’un « esprit brouillon », ainsi que le qualifiait cruellement Lénine ? Ou de la cohérence d’une pensée qui exprimait le rejet d’un consensus sédatif imposé par une bourgeoisie triomphante ? Entretien avec Arthur Pouliquen, réalisé par Vincent Ortiz.

LVSL – Votre livre met en évidence l’importance du courant syndicaliste révolutionnaire – dont Georges Sorel a été un théoricien -, qui domine la CGT jusqu’au début du XXème siècle. Pour Sorel, le socialisme émergera du renversement de la République bourgeoise, non de son approfondissement. L’importance de ce courant nous rappelle que le socialisme n’est pas naturellement situé « à gauche », si l’on entend par là la défense du régime républicain et de l’héritage des Lumières. Peut-on considérer Sorel comme l’un des derniers remparts intellectuels à ce rapprochement entre le socialisme et la République que Jaurès a fini par accomplir ?

Arthur Pouliquen – Tout à fait. Malgré ses revirements et la complexité de son parcours, on trouve tout de même une colonne vertébrale dans la vie intellectuelle de Sorel : son attachement à un socialisme prolétarien, autonome des partis. C’est une ligne qu’il ne quitte pas, jusqu’à ses derniers jours. Il ne connaît pas les mêmes revirements que d’autres, notamment autour de la guerre de 1914-1918, qui bouleverse l’orientation idéologique des syndicats.

Il faut cependant relativiser l’importance de Sorel, et se garder de grossir son influence sur les syndicats, sur la vie interne à la CGT, et plus généralement sur la vie du socialisme français. Il est davantage un chroniqueur des limites d’un certain socialisme, puisqu’il oppose à sa doctrine prolétarienne un socialisme qu’il qualifie de « politique » – celui de Jaurès, plus tard celui de Léon Blum. Il identifie des limites qu’il pense consubstantielles à ce socialisme-là, mais parler de « rempart » serait lui prêter une aura qu’il n’a pas eue. On sait qu’il a été lié à des figures du syndicalisme révolutionnaire, qui ont attentivement suivi ses critiques et recommandations, mais il pesait assez peu dans un appareil syndical alors jeune, duquel il n’était d’ailleurs pas membre. C’est un journaliste très lu, mais davantage en Italie qu’en France. Son influence est peut-être plus sensible dans sa postérité que de son vivant.

LVSL – Sorel adopte une position fluctuante par rapport à l’Affaire Dreyfus : il salue la hauteur morale des socialistes qui le défendent, mais très vite il craint qu’elle n’opère une reconfiguration transclassiste du champ politique. Est-ce que l’importance prise par cette affaire a pu contribuer à son rejet de la République, conçue comme un obstacle au socialisme du fait de sa capacité à brouiller les rapports de classe ?

AP – Il s’agit d’un tournant pour lui, semble-t-il. Au départ, il affiche son soutien à Dreyfus pour des raisons morales, destinées à établir la grandeur du socialisme. Il voit cependant très vite dans cette affaire un vecteur de reconfiguration politique : on trouve des prolétaires et des bourgeois de gauche d’un côté, des prolétaires et des bourgeois de droite de l’autre. Est-ce que cela joue dans son rejet de la République, de la démocratie libérale et dans la radicalisation de sa perspective syndicale ? Oui, et je pense que c’est fondamental.

« Sorel rejette la violence spontanée de la foule à tendance pogromiste décrite par un Gustave le Bon. Ce qui l’intéresse, c’est la violence qui ait un caractère politique et qui permette de construire un collectif. »

On a tendance à adopter une vision téléologique de Sorel – comme d’autres figures de l’époque, dreyfusards ou antidreyfusards – et à le juger par rapport à la fin de sa vie. On va ainsi tracer une frontière un peu caricaturale entre les Zola d’un côté et les Drumont de l’autre. Bien souvent cependant, les cheminements sont moins monolithiques que celui d’un Zola ou d’un Drumont. Je rappelle dans mon livre que Jaurès, par exemple, était au départ un anti-dreyfusard, avant de se convertir rapidement à la cause de Dreyfus.

Sorel a suivi un parcours à certains égards inverse – sans jamais rejoindre le camp des anti-dreyfusards -, ce qui lui a valu d’être voué aux gémonies par toute un pan de la gauche. Après avoir défendu Dreyfus, pour des raisons morales davantage que juridiques, il a été conduit à tirer un bilan critique de cette séquence dès 1909 : il publie alors La révolution dreyfusienne, qui analyse ce phénomène de reconfiguration politique.

Il faut redire à quel point l’Affaire Dreyfus constitue un épisode presque unique en termes de changement de paradigme politique. Le seul équivalent que l’on pourrait trouver est sans doute la Seconde guerre mondiale, qui a elle aussi rebattu les cartes. Dans la Résistance comme dans la Collaboration, des personnalités qui étaient auparavant de gauche ou de droite sont ressorties avec une toute autre appartenance dans le champ politique. De la même manière, l’Affaire Dreyfus a beaucoup fait pour faire émerger une gauche et une droite telles qu’on les entend aujourd’hui. D’un côté, on trouve un camp transclassiste qui inclut des intellectuels bourgeois, « humanistes », francs-maçons, libéraux, etc., aussi bien que des révolutionnaires, des syndicalistes ouvriers, des anarchistes, des socialistes en tous genres. En face, apparaît une nouvelle droite, avec une frange aristocratique, liée à l’armée et à l’église, mais également une frange davantage plébéienne. Drumont, dont l’antisémitisme se veut anticapitaliste, cherche par exemple à toucher les milieux prolétariens. Des deux côtés donc, apparaît une alliance de classes, en faveur comme en défaveur de Dreyfus.

LVSL – Venons-en à ses Réflexions sur la violence, qui l’ont rendu célèbre et sulfureux, le mouvement fasciste s’en étant revendiqué. En quoi la violence prônée par Sorel diffère-t-elle de celle des fascistes italiens ?

AP – Philosophiquement, Sorel est sans aucun doute quelqu’un d’éclectique ! En quête d’une doctrine à vocation pratique, il puise à des sources extrêmement variées, dans le marxisme mais aussi parfois très loin du marxisme. C’est ainsi que j’évoque dans mon livre l’influence d’un vitalisme bergsonien, ainsi que celle d’Ernest Renan. Il faut préciser qu’il s’inspire aussi bien de la philosophie que d’autres sciences humaines, notamment la psychologie sociale et l’économie. Tout cela est mêlé dans son esprit, ce qui accouche d’écrits souvent aussi brillants dans leurs intuitions que confus dans leur méthode.

Il est bien sûr influencé par le socialisme naissant. Dans certaines de ses réflexions, il se rapproche d’Engels. Mais elles sont toujours empreintes de vitalisme : il y a systématiquement une dimension volontariste, anti-déterministe dans sa pensée.

Venons-en à la violence de Sorel et à celle du fascisme : il faut reconnaître que pour lui, la violence a un caractère émancipateur en tant que telle. Il s’éloigne par là-même de la conception marxiste de la violence, et notamment de celle d’Engels, pour qui elle est strictement instrumentale, comme accoucheuse de l’histoire – puisqu’elle permet à des phénomènes sociaux d’émerger, à des antagonismes de classe de parvenir à leur terme. Chez Sorel, elle a une double fonction, destructrice et constructrice, la seconde étant la plus importante. À ses yeux, la violence prolétarienne n’est pas simplement le produit d’un élan vital, qui est au cœur de la conception fasciste de la violence – on pense à Mussolini et à sa valorisation des nations prolétariennes, capables de mobiliser la violence d’un peuple. Chez Sorel, la violence permet au prolétariat de se constituer en tant que classe agissante. Ainsi, elle a pour vocation de singulariser le prolétariat, de créer son unicité dans la pratique, et de le séparer de manière assez radicale du reste du corps social : il s’agit d’une violence sécessionniste.

C’est justement par des actes de violence que le prolétariat va rompre avec la société dans son ensemble, entre autres avec le socialisme parlementaire qu’il déteste, et plus largement avec la société bourgeoise et libérale. Ainsi, le prolétariat se construit de manière positive par la violence. Pour autant, Sorel effectue une distinction fondamentale entre la violence et la force : la violence est cette capacité à agir dans l’antagonisme face à un adversaire, tandis que la force est celle du pouvoir légal d’un État, qui s’exerce de manière discrétionnaire sur ses habitants. Il reprend la conception wébérienne de la violence pour la renverser. Tandis que la « force » employée par les États est répressive et aliénante, la violence prolétarienne peut avoir une issue émancipatrice.

Un exemple : pour lui, la grève est un acte de guerre. Il réfute absolument les actes individuels de violence ; c’est un contemporain des attentats anarchistes, qu’il réprouve. Il rejette également la violence spontanée et désorganisée de la foule, à tendance pogromiste, sur laquelle il a réfléchi suite à une lecture critique de Gustave Le Bon. Ce qui l’intéresse, c’est la violence qui ait un caractère politique et qui permette de construire un collectif.

LVSL – Justement, vous mentionnez dans votre ouvrage l’influence de Gustave le Bon, l’auteur de la Psychologie des foules. À l’époque de sa publication, cet ouvrage a servi à répandre la peur de l’olchlocratie, la tyrannie de cette masse violente et irrationnelle, contre les institutions républicaines. Idée dans l’air du temps s’il en est : on se rappelle de la « foule haineuse » brandie par Emmanuel Macron en épouvantail. Sorel accepte-t-il d’une certaine manière la vision du monde de le Bon (une foule dominée par ses pulsions contre une élite rationaliste), pour prendre le parti de la foule ?

AP – Le Bon oppose effectivement le pouvoir de la foule – amalgame irrationnel et déstructuré d’individualités, à la merci du premier démagogue venu – et du peuple rationnel. Sorel ne rejetterait pas totalement cette dichotomie-là. Lorsqu’il commence à lire, il absorbe tout ce qui lui tombe sous la main, notamment Gustave Le Bon. On sent son influence dans ses premières productions. Cependant, il s’en éloigne quelque peu par la suite : lui n’oppose pas la foule au peuple démocratique, mais plutôt le prolétariat pur, essentialisé.

Celui-ci possède bel et bien les caractéristiques potentiellement destructrices de la foule, mais elles ont un caractère héroïque et émancipateur. C’est là toute l’ambiguïté de Sorel.

« Le mythe, pour Sorel, est une image qui a vocation à mettre les énergies en mouvement – mais pas nécessairement à advenir. »

LVSL – Dans ses Réflexions sur la violence, Sorel développe le concept de mythe, nécessaire pour lui à la mobilisation des foules. En quoi s’oppose-t-il à l’interprétation dominante du marxisme par là-même ?

AP – Après la mort de Marx, les courants socialistes ont été divisés par la « querelle révisionniste ». De quoi s’agit-il ? De savoir s’il faut réviser le marxisme pour l’adapter aux réalités émergentes – notamment la structuration du socialisme parlementaire – ou non. Dans cette querelle, Sorel s’inscrit dans le camp des révisionnistes, remettant en cause le monodéterminisme socio-économique. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui expliquent pourquoi le mouvement fasciste et les droites ont pu se réapproprier Sorel : il est bien moins orthodoxe par rapport à Marx que ses adversaires marxistes. C’est aussi la raison pour laquelle Sorel a été exclu du panthéon marxiste : celui-ci est structuré, à partir de 1917, autour de la Révolution bolchévique et du léninisme, qui prennent le parti des marxistes orthodoxes. Les révisionnistes allemands, italiens et français, dont Sorel fait partie, sont alors mis au ban. Sorel en fait les frais et est jeté avec l’eau du bain.

Considéré comme un hétérodoxe, il n’a plus sa place dans le corpus des premiers auteurs marxistes. La mise en cohérence s’opère au prix de certaines simplifications : Paul Lafargue, le gendre de Karl Marx, conserve sa place dans le panthéon marxiste, alors qu’on aurait peine à le ranger parmi les orthodoxes…

LVSL – Lors des Gilets jaunes, on a vu ressurgir une série de références à la Révolution française. Peut-on dire que la Révolution est devenue, pour ce mouvement, un « mythe mobilisateur » au sens de Sorel ?

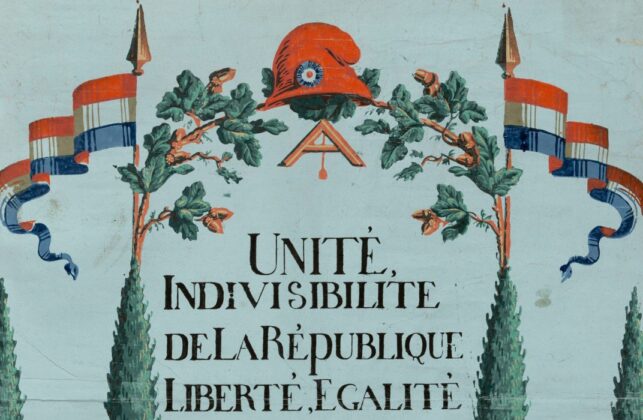

AP – Oui. Le mythe, pour Sorel, est une image qui a vocation à mettre les énergies en mouvement – mais pas nécessairement à advenir. Dans le contexte des Gilets jaunes, le fait de convoquer la Révolution française pour se mettre en branle permet de donner de la concrétude à un Grand soir un peu fantasmagorique, avec des palais en feu, des farandoles et des mouvements de foule ; elle n’a pas pour autant vocation à se reproduire à l’identique.

Il faut préciser que Sorel était très critique des références à la Révolution française, d’abord parce qu’il vient d’un milieu plutôt monarchiste, ensuite parce que le courant qui se réapproprie la Révolution française à son époque, c’est le socialisme parlementaire qu’il rejette. Il doit également être victime, je pense, d’une certaine méconnaissance de ce phénomène historique, avec une vision téléologique de la Révolution, dont il ne voit que l’aboutissement sous la Troisième République sans appréhender sa complexité.

Les actions des Gilets jaunes entrent tout à fait dans la catégorie sorélienne de la violence prolétarienne : elle est constitutive. L’affrontement avec les institutions et leurs représentants a pour effet de créer un collectif et de générer des perspectives d’action autour de ces « signifiants vides » que sont les gilets jaunes.

LVSL – Venons-en à la postérité de Sorel. Il est cité par Gramsci, dans les passages où celui-ci met en avant la dimension culturelle du mouvement ouvrier. Il est longuement analysé par Mouffe et Laclau dans Hégémonie et stratégie socialiste : ils lui savent gré d’avoir rompu avec la dimension téléologique du marxisme, avec ce qu’ils nomment « l’essentialisme de classe », et d’avoir mis en avant la dimension affective indispensable à la constitution du camp populaire. Que pensez-vous de ces lectures de Sorel ?

AP – Je me permettrais un désaccord avec Mouffe et Laclau. Sorel met bel et bien en avant la dimension culturelle et affective de la lutte des classes : il tente d’avoir une lecture métaphysique du marxisme, le liant à une certaine psychologie sociale. Le prolétariat et la bourgeoisie incarnent et mobilisent pour lui des catégories morales, et Sorel se place du côté de la « morale des producteurs ». Pour autant, Sorel a selon moi une lecture « essentialiste » de la classe sociale, sans doute davantage que chez Marx ! Et c’est au nom de cet essentialisme qu’il réfléchit à la psychologie du prolétariat, à sa capacité quasi-aristocratique de régénération de la société. Sorel n’est d’ailleurs pas un théoricien de l’abolition des classes mais de leur séparation. Il s’agit, il faut le noter, d’une rupture nette avec le marxisme orthodoxe. J’aurais donc une lecture plutôt inverse à celle de Mouffe et Laclau sur ce point.

Concernant Gramsci, celui-ci a une relation complexe et contradictoire avec Sorel. D’une part, il le rejette, par allégeance à Lénine et au marxisme orthodoxe, lorsqu’il dénonce le révisionnisme. D’un autre côté, l’influence de Sorel sur Gramsci est indiscutable, à travers notamment la notion de « mythe », qu’il mobilise en parlant du combat culturel. « Pessimisme de la raison, optimisme de la volonté », pourrait être une maxime sorélienne ! Ainsi, Gramsci ne peut revendiquer ouvertement l’influence que Sorel exerce sur lui, mais elle existe.

« Le parcours de Sorel, chaotique et contradictoire, n’est pas réductible à un passage de la gauche à la droite. Son identification au marxisme est indéniable, de sa politisation naissante à sa mort. »

LVSL – En Amérique latine, Sorel a eu une influence importante sur Mariátegui, l’un des théoriciens de l’indigénisme latino-américain. Aujourd’hui, ces mouvements oscillent entre révolution et conservatisme – dans la mesure où ils tendent à essentialiser une identité indigène, et réactivent l’idée d’une ère heureuse antérieure à la colonisation. S’ils sont bien mobilisés par un mythe extrêmement puissant, c’est un mythe de l’Âge d’or. Cette conception du mythe est-elle en harmonie avec celle de Sorel, qui semble davantage propulsive, tournée vers un avenir révolutionnaire et non un passé fantasmé ?

AP – Mariátegui est, à mon sens, l’un des marxistes les plus influents du début du XXème siècle, pourtant peu lu hors d’Amérique latine. C’est un personnage très intéressant qui représente toutes les contradictions de la société péruvienne : métisse, il a eu accès aux grandes villes hispaniques comme aux zones marquées par la culture quechua. Ayant un pied dans les deux mondes qui constituent le Pérou, il a pu livrer une analyse très fine de la réalité andine grâce à cette position privilégiée. En plus de cela, il se nourrit de ses voyages en Europe – où on sait qu’il lit Bergson, Lénine, Maurras… et Sorel. En Italie, où il se marie, il assiste aux occupations d’usines à Livourne et à la naissance du fascisme. Il en a une lecture qui détonne : il perçoit le fascisme comme un phénomène international qui découle de l’échec de la gauche à toucher les masses.

De retour en Amérique latine, Mariátegui va proposer une synthèse consistant à appliquer le marxisme aux sociétés andines, tout en tentant de revaloriser un certain indigénat ; cette démarche s’inscrit dans une perspective d’intégration des différentes populations. Ainsi, pour que le marxisme se développe ailleurs que dans les grandes villes hispaniques d’Amérique latine, il valorise une forme de « communisme primitif » inca. Cette idyllisation du passé pré-colonial peut revêtir une dimension « idéaliste » aujourd’hui, mais l’est sans doute moins au début du XXᵉ siècle. Aux yeux de Mariátegui, le Pérou est encore une société semi-féodale, ce qui justifie la valorisation d’une société antérieure, non comme modèle mais comme arme culturelle contre les structures sociales existantes.

Il se fait peu d’illusions sur les masses paysannes : pour lui, la révolution viendra avant tout de la classe ouvrière. Cependant, il estime que l’on doit travailler avec ce que l’on a : un pays agraire, et principalement de langue quechua. Lui, le grand voyageur, n’avait pas une conception cosmopolite du marxisme, mais au contraire nationale.

LVSL – Votre livre met en évidence la profondeur de l’affiliation de Sorel au courant marxiste : à ses débuts il a participé à la fondation d’une revue aux côtés de Paul Lafargue, et peu avant sa mort il publie aux côtés de Lénine et Trotsky dans l’éphémère Revue communiste. Aujourd’hui, c’est la figure de proue d’Alain de Benoist ou d’Alain Soral. La gauche, de son côté, accepte comme une évidence l’appartenance de Sorel au courant fasciste. Comment analysez-vous cette réception contemporaine de Sorel ?

AP – Je pense qu’elle est due à deux choses. D’une part, le fait qu’il ait eu un parcours complexe au cours duquel il a côtoyé, de manière indiscutable, divers nationalistes. À partir de là, des historiens – on pense notamment à Zeev Sternhell – ont simplifié les faits pour en faire un précurseur du fascisme. Bien que Sternhell ait pu avoir des analyses intéressantes sur d’autres sujets, je pense qu’il se trompe fondamentalement sur cette question-là en partant du principe que les trajectoires de vie ne se font que dans un seul sens.

D’autre part, elle est due au fait que la droite radicale française – nationaliste, conservatrice… – est capable d’intégrer à son répertoire des personnages et des références très divers. Pensons à l’historiographie nationaliste de la Commune de Paris, au fait que les nationalistes français se soient réappropriés Proudhon, Blanqui ou d’autres personnages de cette nature. La gauche possède une vision bien plus excluante de son propre panthéon. C’est notamment dû au fait que la gauche, en particulier marxiste, s’est retrouvée à un moment en position de force et a pu se permettre d’être plus rigoureuse sur les auteurs dont elle se revendiquait ; elle a eu, à mon sens, une attitude plus moraliste que politique par rapport à des auteurs qui n’entraient pas exactement dans son canon.

Nous sommes donc face à une situation paradoxale : les contemporains marxistes de Sorel lui reconnaissaient cet épithète, et c’est la postérité qui le lui a déniée. La voie était ouverte pour que les droites françaises s’en emparent.

On a beaucoup glosé sur ses liens avec Péguy. Celui-ci vient de la gauche, et devient après l’affaire Dreyfus un penseur important du nationalisme français – un nationalisme qui n’est plus purement réactionnaire, mais qui tente d’englober toute l’histoire du pays pour tracer une continuité entre la monarchie et les soulèvements populaires. C’est l’idée d’une France éternelle, qui transcende les âges, qui émerge de sa pensée. Pourtant, quand Sorel commence à flirter avec la droite, c’est justement au moment où Péguy rompt avec lui. Voilà donc un parcours chaotique et contradictoire, qui n’est pas réductible à un passage de la gauche à la droite.

On peut alors considérer que, d’une certaine manière, la gauche a tendu le bâton pour se faire battre de par son purisme, ouvrant la voie à diverses réinterprétations de Sorel. Et cela, malgré son indéniable identification au marxisme, de sa politisation naissante à sa mort.