Les influenceurs occupent désormais une place prépondérante dans la communication politique. Devenus incontournables avec l’émergence des nouveaux réseaux socionumériques, ces acteurs issus du marketing digital opèrent en prescripteur relatif pour toucher des groupes particulièrement larges, notamment chez les jeunes. TikTok, Snapchat, Instagram, autant de nouveaux espaces dont les usages bousculent les codes de la communication classique – et la stratégie à élaborer par les candidats. Ce nouveau phénomène ouvre-t-il un espace vers une démocratisation des prises de paroles et des forces de soutien ? Ou bien marque-t-il un pas supplémentaire vers la marchandisation, favorisée par les plateformes, des nouvelles voies d’influence du politique ? Le risque est grand de laisser cet espace aux seuls tenants de l’establishment. L’organisation d’une communication par le bas, par les militants qui s’approprient et maîtrisent les codes des réseaux, semble donc nécessaire pour concilier le militantisme avec ces nouvelles techniques de marketing politique. Par Marion Beauvalet.

Les influenceurs constituent le point nodal entre la démocratisation des réseaux et l’incursion du capitalisme sur les plateformes : si les plateformes démocratisent les prises de parole, il n’est pas possible d’occulter le fait qu’elles sont elles-mêmes le produit du capitalisme et en perpétuent des règles et des principes.

Qu’est-ce qu’un influenceur ? Les influenceurs sont à différencier des prescripteurs absolus, comme peuvent l’être les médecins. Prescripteurs relatifs dans le sens où leurs propos et prises de positions n’engagent pas nécessairement les choix de ceux qui les suivent, les influenceurs ne formulent pas d’injonctions. Ce qui n’élimine pas pour autant une forme de conditionnement, notamment lié à la répétition de certains messages. L’incursion des influenceurs dans le champ politique modifie en outre la nature de leur statut, puisqu’ils ne s’adressent plus seulement aux personnes qui les suivent en qualité de consommateurs, mais de citoyens. Il convient ainsi de comprendre comment intégrer un réseau social à une stratégie politique définie en amont (I). Ce sont ensuite les différentes catégories d’influenceurs qu’il convient de distinguer : communique-t-on de la même manière sur TikTok selon qu’on soit pro-Sanders ou pro-Trump (II) ? Enfin de quoi la communication de ces influenceurs politique est-elle faite (III) ?

Le recours aux réseaux sociaux et par ce biais, à l’intégration des influenceurs dans une stratégie de campagne, ne constitue pas une rupture au sein des stratégies de communication politique. Pour Guilhem Fouetillou (cofondateur et directeur stratégie et innovation de Linkfluence, startup qui propose des solutions de monitoring pour analyser les données issues des réseaux sociaux), ces nouveaux espaces témoignent d’une amplification de phénomènes pré-existants qui tendent à gagner en intensité. Dans un récent reportage sur France 24, il distingue notamment trois niveaux d’utilisation des réseaux sociaux en politique : l’utilisation directe, la publicité, et la synchronisation des partisans. Dans cet article, nous nous limiterons au troisième versant, en montrant comment une telle finalité peut être remplie par le recours à ces nouveaux acteurs et actrices de la communication politique.

Réseaux sociaux et stratégie politique : à chaque élection son réseau de prédilection

Qui utilise quoi aujourd’hui ?

Chaque nouvelle élection, peu importe son échelon, voit s’agréger autour d’elle un certain nombre de médias, de journaux, de sites ou de réseaux sociaux. Le premier espace qui vient à l’esprit, quand on aborde le thème croisé de la politique et des réseaux sociaux, est Twitter. En juin 2020, Twitter comptait plus de 186 millions d’utilisateurs dans le monde, dont 67 millions aux États-Unis. Avec des formats courts de messages (140 caractères jusqu’en novembre 2017 puis 280), Twitter permet de partager publiquement des éléments de langage et les phrases marquantes d’un passage média. Il joue un rôle de relai de la presse politique et offre un espace de discussion, plus ou moins apaisé, sur l’actualité.

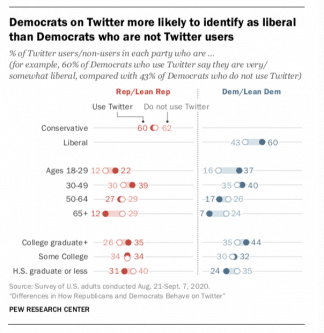

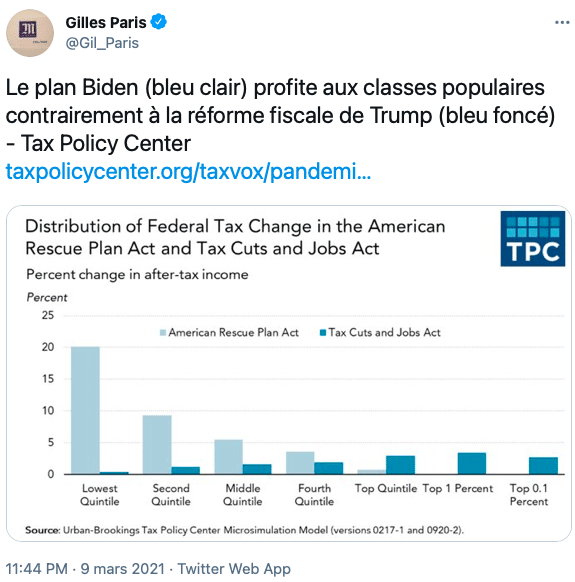

Cependant, qui utilise Twitter ? Nombre de twitternautes se contentent de scroller ou de retweeter sans créer eux-mêmes du contenu. Une enquête de 2019 du Pew Research Center indique que l’utilisateur américain moyen sur Twitter poste en moyenne une fois par mois, contre 138 tweets par mois pour les 10% les plus actifs sur la plateforme. Une enquête plus récente menée entre novembre 2019 et septembre 2020 montre que 92% du volume de tweets sont produits par seulement 10% des utilisateurs. Parmi ces 10%, on retrouve majoritairement des comptes identifiés démocrates ou sympathisants (69%). La même enquête révèle que le twitternaute moyen est plus jeune, mieux diplômé et a de plus haut revenus que le citoyen américain moyen.

Cependant, qui utilise Twitter ? Nombre de twitternautes se contentent de scroller ou de retweeter sans créer eux-mêmes du contenu. Une enquête de 2019 du Pew Research Center indique que l’utilisateur américain moyen sur Twitter poste en moyenne une fois par mois, contre 138 tweets par mois pour les 10% les plus actifs sur la plateforme. Une enquête plus récente menée entre novembre 2019 et septembre 2020 montre que 92% du volume de tweets sont produits par seulement 10% des utilisateurs. Parmi ces 10%, on retrouve majoritairement des comptes identifiés démocrates ou sympathisants (69%). La même enquête révèle que le twitternaute moyen est plus jeune, mieux diplômé et a de plus haut revenus que le citoyen américain moyen.

Néanmoins, bien que Twitter soit désormais un espace investi par les jeunes, les générations dites Z et milliennials se tournent de plus en plus vers d’autres réseaux : Twitch, TikTok et Instagram. Selon une étude du morning consult, TikTok est en particulier préféré à Twitter chez les 13-16 et cheville ce même réseau auprès des 17-21. En effet, TikTok est un lieu de création plus facile à appréhender (pour le moment) pour des personnes qui ont toujours grandi avec un accès à Internet et un smartphone dans la main. Ces générations (la génération Z, les personnes nées en 1996 et après) disposent d’un rapport fluide aux nouvelles technologiques, ce qui était moins le cas pour les générations antérieures.

Quelles spécificités ces nouveaux réseaux ont-ils par rapport à Twitter ? TikTok ou Instagram répondent à des codes propres, qui viennent tant des particularités des différentes plateformes que des groupes sociaux auxquels ces espaces s’adressent. Ainsi, à chaque plateforme répond un usage, lié à un groupe social plus ou moins homogène. Laissant une équation cruelle à résoudre : comment les personnalités publiques peuvent-elles se les approprier, sans encourir le risque de bad buzz ? Il est en effet difficile d’objectiver la qualité d’une vidéo à moins d’interroger les cibles premières, les usagers et usagères presque archétypiques de ces réseaux. Très concrètement : un trentenaire sera très probablement gêné par les contenus politiques diffusés sur TikTok, cela signifie-t-il pour autant que le contenu est raté ? Pas nécessairement puisque ce n’est pas à lui que s’adresse en premier lieu ce contenu inédit.

Mais surtout, parce qu’ils reposent sur une forte personnalisation, ces espaces favorisent l’émergence d’influenceurs, avec leurs techniques de profilage associées. 72% des américains issus de la génération Z et millénials disent suivre un ou plusieurs influenceurs, contre 57% des personnes de la tranche d’âge 32-38 (selon le rapport du Morning consult).

Ainsi, en cartographiant les influenceurs et TikTokers américains, il est possible de saisir les stratégies et choix de communication faits à l’heure des élections présidentielles. Qui sont les créateurs des contenus les plus en vue ? Quelles sont les nuances et modulations au sein d’un même camp selon l’âge ou l’origine géographique des personnes qui produisent des vidéos ? Comment adapte-t-on l’usage même du réseau social selon l’électorat ciblé ? Une vidéo TikTok politique est-elle la même si on parle à un démocrate new-yorkais ou à un démocrate du Mississippi (spoiler : non). Quelles différences dans la communication peut-on noter de part et d’autre de l’échiquier politique ? Il serait intéressant de mettre en perspective ces stratégies et usages avec des contenus tirés de Twitter et Instagram, des mêmes utilisateurs ou des mêmes structures politiques.

Qu’est-ce qu’un influenceur ? Qu’est-ce qu’un micro-influenceur ?

Il va de soi que l’idée d’influencer des individus pour prescrire des comportements n’est pas un phénomène nouveau. C’est ce qu’Edward Bernays (Propaganda, 1928) a théorisé et pratiqué dès les années 1920. Pour inciter des consommateur à acheter du bacon, il a choisi de se rapprocher de médecins qui mettaient en avant l’intérêt du bacon sur la santé plutôt que de faire une simple publicité invitant à acheter ce produit. Le fait de se servir d’individus qui mettent leur image au service d’un produit ou d’une idée est consubstantiel à l’existence de la publicité et de la communication. Qu’apportent de nouveau nos influenceurs contemporains ?

Il va de soi que l’idée d’influencer des individus pour prescrire des comportements n’est pas un phénomène nouveau. C’est ce qu’Edward Bernays (Propaganda, 1928) a théorisé et pratiqué dès les années 1920. Pour inciter des consommateur à acheter du bacon, il a choisi de se rapprocher de médecins qui mettaient en avant l’intérêt du bacon sur la santé plutôt que de faire une simple publicité invitant à acheter ce produit. Le fait de se servir d’individus qui mettent leur image au service d’un produit ou d’une idée est consubstantiel à l’existence de la publicité et de la communication. Qu’apportent de nouveau nos influenceurs contemporains ?

Les influenceurs évoqués dans cet article ne sont pas les blogueurs des années 2000. Le poids des influenceurs contemporains va de pair avec une démocratisation de l’accès à Internet, à une massification des usages, et à son intégration dans le marketing d’influence. Les influenceurs se sont imposés comme acteurs en soi, coexistant avec les stars et célébrités dans le monde de la publicité. Le sentiment de promiscuité et d’identification qu’ils dégagent via les plateformes n’a pas la même intensité qu’une personne connue dans une publicité.

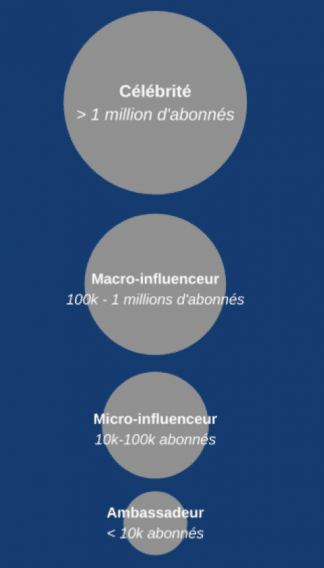

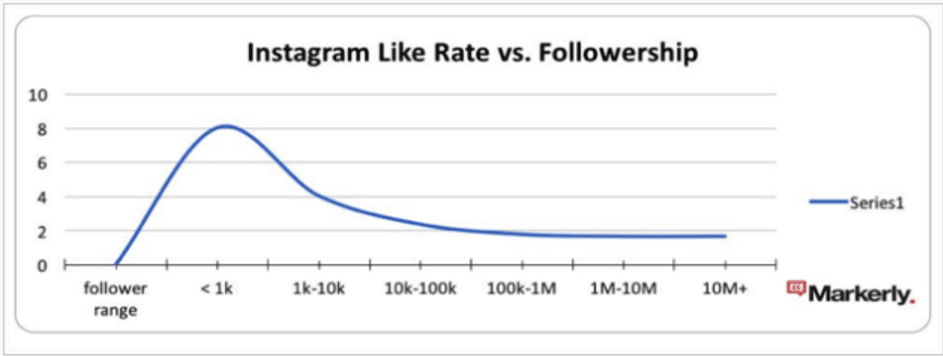

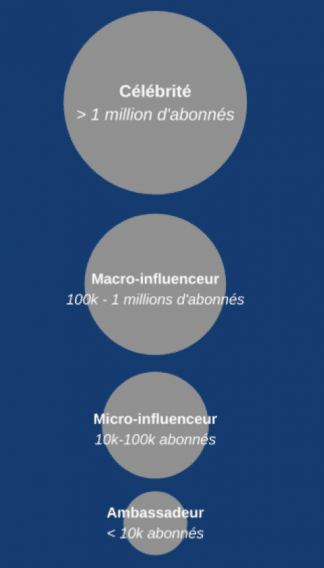

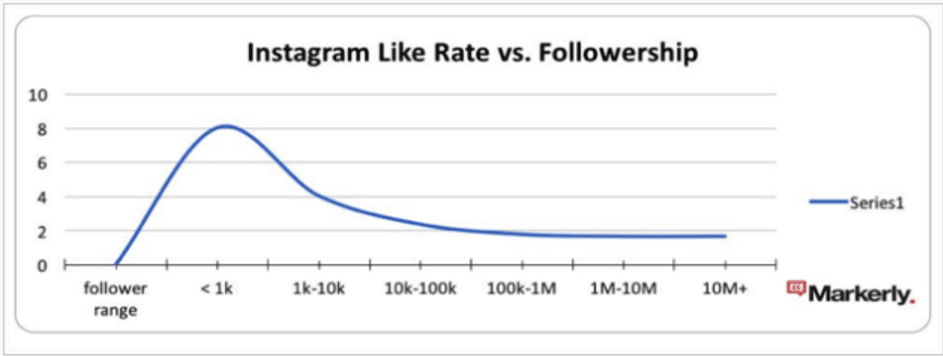

Il s’agit tout d’abord d’une question de statut et de nombre d’abonnés. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les micro-influenceurs ne sont pas moins convoités que leurs homologues « macro ». On considère qu’un micro-influenceur est quelqu’un qui dispose de 10 000 à 100 000 abonnés. Contrairement à la portée des influenceurs classiques, plus exigeants en termes de partenariats, de rémunération et d’audience, le nombre d’interactions que peut susciter un micro-influenceur le rendrait plus « rentable » pour les institutions qui voudraient se payer ses services. Les études en marketing sont cependant unanimes : la micro-influence permet de mieux atteindre l’audience visée. En effet, les utilisateurs des plateformes de réseaux sociaux se sentent aujourd’hui plus touchés par des personnes qui leur ressemblent.

Un micro-influenceur à la communauté plus restreinte se fait ainsi plus accessible, plus authentique et suscite davantage d’engagement qu’une personne dont toutes les photos sembleraient tirées d’un album photo de vacances dans les Bermudes. C’est ce que montrent des études de marketing : « les utilisateurs d’Instagram ayant moins de 1 000 followers ont généré des likes 8% du temps. Ceux qui ont entre 1 000 et 10 000 abonnés ont un taux de likes de 4%. Pour les utilisateurs qui ont entre 1 million et 10 millions d’abonnés, ce taux est de 1,7% » (rapport de Markerly, agence d’influence en marketing).

Le recours à des micro-influenceurs, s’il ne constitue pas une alternative au fait d’obtenir le soutien d’un influenceur suivi par des millions d’abonnés, ne peut donc pas être écarté d’une stratégie de campagne. Cette forte personnalisation permise par la micro-influence est accrue par l’effet de bulle créé par les réseaux sociaux. Même en disposant de plusieurs milliers d’abonnés, il est fort probable que ceux-ci soient des personnes en accord avec ce qu’on poste ou tout du moins sensibilisées et manifestant un intérêt pour ce dont on parle, ce qu’on montre. Pour un même sujet, il est également probable que les cercles d’abonnés se recoupent, voire soient en grande partie similaire.

Autant de types d’influenceurs qu’il y a d’électeurs

Le renouveau des formes d’influence : la libération d’une parole politique ?

Aux États-Unis, la rupture remonte à l’élection de Donald Trump. Nombre de personnalités publiques s’étaient élevées pour déplorer son élection, en essayant de sensibiliser sur les dangers qu’elle représentait. Il s’agit d’un sujet sur lequel s’exprimaient traditionnellement les chanteurs et les acteurs, mais les influenceurs qui sont suivis au quotidien – parfois par des dizaines voire des centaines ou millions de personnes – ont désormais davantage de voix que les personnalités publiques de « l’ancien monde ».

La mobilisation au printemps 2020 autour du hashtag Black Lives Matter donne un bon exemple de ces nouvelles formes de prise de parole et de politisation par les réseaux. Entre le 26 mai et le 7 juin 2020, le hashtag a été utilisé plus de 47,8 millions de fois, devenant le deuxième plus relayé sur Twitter. Dans la période allant de novembre 2019 à septembre 2020, 3% des utilisateurs américains ayant un compte public ont publié avec ce hashtag selon l’enquête du Pew Researcher Center. Mais c’est sur Instagram que l’engouement autour de ce sujet a été le plus inattendu : The NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) a vu son nombre de followers augmenter de plus 1 million en l’espace de quelques mois et Black Lives Matter Los Angeles est passé de 40 000 followers sur Instagram à 150 000 en quelques semaines. Une activiste du compte Justiceforgeorgefloyd soutient ainsi dans un article de Recode « Ce mouvement a permis de toucher une audience plus large qu’elle ne le faisait sur Twitter. En pleine campagne présidentielle, nous devons aller là où sont les gens, et ils sont sur Instagram ».

Pour les influenceurs, prendre position avec le hashtag #Black Lives Matter pouvait néanmoins poser un certains nombres de questions. Par les effets de bulles de filtre ainsi qu’en raison d’une forte présence démocrate sur les réseaux, le sujet jouissait d’une hégémonie relative (tous les Américains ne soutenaient pas le mouvement mais les personnes les plus visibles sur les réseaux oui). C’est le reproche que certaines personnes adressent parfois à ces dynamiques : quand un sujet devient justement tendance, il perd en radicalité, et peine à transformer les marques de soutien en mobilisation réelle de la part des followers (un phénomène qui a pris le nom de slacktivisme, par opposition à l’activisme réel). Nombre de personnes demandent par exemple aux militants ou aux personnes qui veulent afficher leur soutien au mouvement Black Lives Matter de le faire sans toucher au hashtag du même nom, puisque cela obstrue et rend moins visible les publications des personnes qui font part de leur expérience. Notons ici que cette cause parvient à toucher au-delà des cercles militants ; avec une ampleur telle que la norme sur les plateformes est de soutenir la lutte antiraciste. Précisons néanmoins qu’il peut être plus risqué pour un individu de soutenir une personne et non une cause. Si cela constitue une impasse pour certaines personnalités publiques qui peinent à agréger des soutiens variés, Bernie Sanders a réussi à fédérer au point qu’une célébrité de réseau, en rendant public son soutien, ne mettait pas sa base ni sa popularité en danger.

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui des lieux incontournables pour les militants. Le blog Digimind qui agrège des données concernant les réseaux sociaux rapporte que « Twitter a dépassé mercredi 3 juin 2020 son record d’installations de l’application avec 677 000 téléchargements dans le monde. Le chiffre des téléchargements aux États-Unis (140 000) est le deuxième record du nombre d’installations quotidiennes depuis la naissance de Twitter. Ces records sont dus aux nombreux tweets sur la pandémie de coronavirus et relatifs aux protestations liées à la mort de George Floyd aux USA ». Les moments où la population prend position sont des moments où les personnes se tournent de plus en plus naturellement vers les réseaux sociaux, tant pour communiquer que suivre ce qui se dit. Ces pics de politisation vont de pair avec un rapport plus intense aux réseaux sociaux, faisant d’eux des espaces incontournables et alternatifs aux canaux traditionnels plus fermés et moins immédiats : chaînes d’information, blogs…

Ces plateformes constituent des lieux d’expression d’une urgence politique, particulièrement vive depuis l’arrivée de Donald Trump au pouvoir. Il s’agit finalement de lieux pour prendre la parole et en ce sens, refuser l’ordre établi.

Payer des influenceurs ou valoriser des initiatives spontanées ? Entre communication et marketisation de la politique

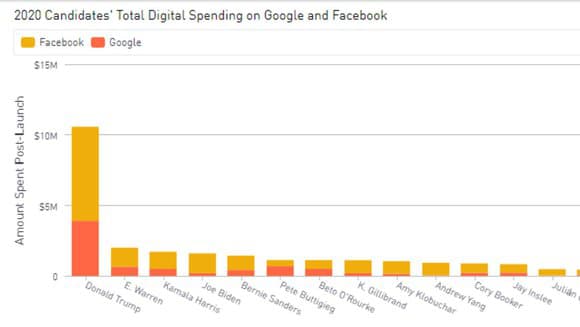

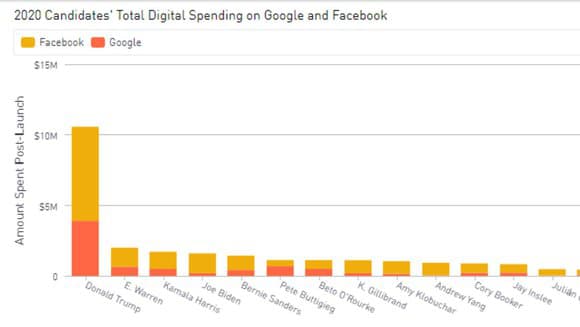

Il convient au préalable de préciser que si les influenceurs incarnent un poste de dépense relativement inédit, celui-ci s’inscrit plus largement dans une stratégie numérique d’ampleur, dans laquelle chaque candidat dépense facilement plusieurs millions de dollars. Ils ne représentent en ce sens qu’une extension du domaine du marketing politique, un nouvel espace à occuper et dans lequel investir. Cependant, tous les influenceurs ne monétiseront pas leur soutien, celui-ci, une fois affiché publiquement, risquant de leur faire perdre en popularité.

Dès lors, l’enjeu est de taille pour les acteurs politiques : il faut soit créer des influenceurs, – valoriser des personnes ou espérer que des militants s’approprient un réseau social et ses codes pour qu’en découle un contenu inédit –, soit engager des personnes disposant d’une audience conséquente et d’une influence, – des prescripteurs d’opinion et de comportement 2.0 –, pour qu’ils rendent public leur soutien à une personnalité, à un mouvement.

« En revanche, M. Trump n’est apprécié que de 33 % des 18 à 34 ans, selon le sondage The Wall Street Journal/NBC, et les candidats démocrates ont accordé une attention particulière aux jeunes électeurs cette fois-ci, soutenant des propositions comme l’annulation de la dette des étudiants. Mais la génération d’électeurs qui croît le plus rapidement n’est pas celle des millennials, mais celle des séniors. Selon le Pew Research Center, les électeurs de plus de 65 ans devraient représenter près d’un quart de l’électorat en 2020, soit la proportion la plus élevée depuis 1970 » explique Michelle Hackman dans un article sur le vote des seniors et Donald Trump publié dans l’Opinion.

Aussi, toucher les plus jeunes permet d’activer un vote, de sécuriser un vote ou encore de sensibiliser des personnes qui seront les actifs de demain et les seniors d’après-demain.

Novatrices, incomprises ou dérisoires pour le moment, ces nouvelles plateformes constituent néanmoins des espaces qui vont se normaliser voire occuper une place centrale dans les scrutins à venir. À l’état d’ébauche, de tâtonnement pour l’heure, il incombe à celles et ceux qui s’emparent de ces réseaux d’en définir les règles puis d’en adapter les codes à des types de discours politiques, à des programmes, et à des cibles.

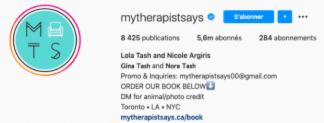

Dans un article du 13 février 2020, Taylor Lorenz explique que Bloomberg avait par exemple fait appel a Meme 2020, une boîte qui rassemble les personnes détenant des comptes influents. Voici la liste des comptes associés à Meme 2020 : @MyTherapistSays (5,6 millions d’abonnés), @WhitePeopleHumor (2,6 millions d’abonnés), @KaleSalad (4 millions d’abonnés), @Sonny5ideUp (1,4 million d’abonnés)…

Dans un article du 13 février 2020, Taylor Lorenz explique que Bloomberg avait par exemple fait appel a Meme 2020, une boîte qui rassemble les personnes détenant des comptes influents. Voici la liste des comptes associés à Meme 2020 : @MyTherapistSays (5,6 millions d’abonnés), @WhitePeopleHumor (2,6 millions d’abonnés), @KaleSalad (4 millions d’abonnés), @Sonny5ideUp (1,4 million d’abonnés)…

« Si Michael Bloomberg, 77 ans, a cité la semaine dernière sur Instagram 50 Cent dans le légendaire tube How We Do, ce n’est pas par passion soudaine pour le rap. L’ancien maire de New York, qui pèse plus de 60 milliards de dollars selon Forbes, a accéléré sa campagne de publicité en ligne, à quelques semaines des élections du Super Tuesday (3 mars). En plus des 340 millions de dollars dépensés en trois mois, le candidat démocrate s’est rapproché de Meme 2020, une société créée par des influenceurs sur Instagram » détaillait Thomas Liabot dans un article publié dans le JDD.

L’audience derrière eux est forte de 60 millions de personnes comme l’indique Taylor Lorenz. Au mois de février, un article paru dans The Daily Beast indiquait par ailleurs que Bloomberg offrait 150 dollars à des internautes pour produire un contenu inédit à son propos. S’offrir les services de personnes influentes, comme le ferait une marque semble s’intégrer pleinement dans les budgets de campagne de certains candidats. Ce choix marque un peu plus l’écart entre les candidats de l’establishment, celles et ceux qui peuvent se permettre de dépenser des sommes conséquentes dans des postes annexes et non-nécessaires à une campagne, et les autres candidats, les outsiders qui ne peuvent pas engager des influenceurs à mettre leur image en jeu pour leur compte, et qui doivent centrer leurs dépenses de campagne sur des frais plus nécessaires.

“Le ciblage et la mobilisation des influenceurs et micro-influenceurs constitue un véritable business, un espace d’enchères et de mise en jeu de sommes conséquentes ; il s’agit de quelque chose de plus en plus mobilisé et d’un espace finalement nécessaire à investir.”

« Nous devons toucher tous les aspects de la vie des gens afin d’être omniprésents pour atteindre notre but, déclare Ben Wessel, directeur exécutif de NextGen America. Nous croyons depuis longtemps que l’humour et l’influence sont les moyens pour toucher cette population [plus jeune]. » peut-on lire dans un article rédigé par Emily Glazer dans L’Opinion. La journaliste indique également que « l’équipe de campagne de M. Sanders a travaillé ponctuellement avec des influenceurs qui l’avaient contactée pour diffuser son message auprès de leurs followers sur des plateformes comme YouTube et Twitch, qui appartient à Amazon. Son équipe avait déjà travaillé avec des influenceurs des médias sociaux lors des élections de 2016 ». Le ciblage et la mobilisation des influenceurs et micro-influenceurs constitue un véritable business, un espace d’enchères et de mise en jeu de sommes conséquentes ; il s’agit de quelque chose de plus en plus mobilisé et d’un espace finalement nécessaire à investir.

Laisser une plateforme, un réseau, à son adversaire, reviendrait à ne pas couvrir un espace géographique, or dans la conquête du pouvoir, il faut être présent partout. Cela ne coûte pas forcément cher, mais il demeure risqué de laisser aux autres un espace en friche. D’autant que, si beaucoup de personnes sur ces réseaux ne sont pas en âge de voter, ils constituent l’électorat de demain.

Un marché mais pas uniquement…

Si certains doivent payer pour cela, d’autres candidats savent s’attirer l’intérêt, la force de travail, et la créativité de certains influenceurs ou de communautés. Cela avait été le cas en France avec Jean-Luc Mélenchon et les utilisateurs de Discord en 2016. Aux États-Unis, certains influenceurs ou célébrités avaient spontanément annoncé leur soutien à la campagne de Bernie Sanders. Bien sûr, le fait d’avoir des contenus inédits par des personnes qui soutiennent et souhaitent mettre en valeur un candidat n’entre bien évidemment pas en contradition avec le fait de payer pour des contenus sollicités à côte.

Les deux exemples cités plus haut éclairent le fait que si l’influence constitue un marché important, les internautes les plus créatifs et les plus jeunes sont enclins à afficher et à créer pour des candidats en rupture avec l’ordre établi, de gauche notamment. L’hypothèse est celle de la concordance de ces programmes avec les préoccupations des plus jeunes électeurs (pour rappel en 2017, 27% des 18-24 ans avaient soutenu Jean-Luc Mélenchon, de même pendant les primaires d’investiture, les 18-29 ans avaient plébiscité Bernie Sanders).

On a là un cercle vertueux et une forme d’adéquation qui se dessine : pour communiquer sur internet, quoi de mieux qu’une personne rompue aux codes des réseaux, à leurs nuances, et qui appartient directement au groupe auquel il veut parler ? Les communicants et experts de la communication n’ont qu’à bien se tenir.

Que disent concrètement les influenceurs ?

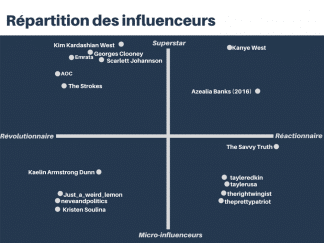

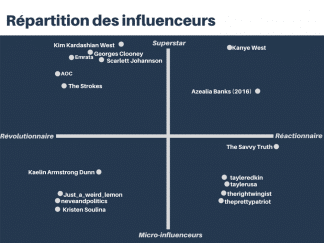

Cette matrice permet de saisir le positionnement politique approximatif et le poids sur les réseaux sociaux d’un certain nombre d’influenceurs. Pour les stars, il est difficile d’objectiver un nombre d’abonnés, leur influence étant finalement antérieure et indépendante de leur existence sur les réseaux sociaux. Leurs prises de position sont parfois publicisées dans des contenus en ligne (cela avait été le cas avec Les Strokes ou Emily Ratajkowski, qui avaient affiché leur soutien à Bernie Sanders), mais peuvent aussi l’être dans la presse ou juste être connus et inscrits dans les esprits. L’appartenance à la scientologie de Tom Cruise est à titre d’exemple connue de nombre de personnes qui ne sont pas forcément présentes sur les réseaux sociaux.

Cette matrice permet de saisir le positionnement politique approximatif et le poids sur les réseaux sociaux d’un certain nombre d’influenceurs. Pour les stars, il est difficile d’objectiver un nombre d’abonnés, leur influence étant finalement antérieure et indépendante de leur existence sur les réseaux sociaux. Leurs prises de position sont parfois publicisées dans des contenus en ligne (cela avait été le cas avec Les Strokes ou Emily Ratajkowski, qui avaient affiché leur soutien à Bernie Sanders), mais peuvent aussi l’être dans la presse ou juste être connus et inscrits dans les esprits. L’appartenance à la scientologie de Tom Cruise est à titre d’exemple connue de nombre de personnes qui ne sont pas forcément présentes sur les réseaux sociaux.

https://www.instagram.com/p/B7HKToihoS9/

TikTok, Instagram, à quelle plateforme se vouer, avec quelle personne communiquer ?

TikTok permet pour l’heure des contenus politiques innovants, originaux, et qui sont surtout le fait de militants pour les contenus les plus viraux. Alexandria Ocasio-Cortez reste une adepte des stories Instagram quand Donald Trump utilise abondamment Twitter. Les contenus les plus intéressants sont ceux des militants. Se promener sur les hashtags #Bernie2020 ou encore #Trump2020 sur TikTok permet d’appréhender la créativité des utilisateurs. Une chose est au préalable à noter : ces hashtags sont également des espaces de lutte. #Trump2020, est en ce sens totalement approprié par des utilisateurs de gauche ; ils produisent des contenus se moquant de Donald Trump et font passer leurs vidéos sur les canaux des militants républicains.

C’est par exemple le cas de cette vidéo, aimée 4,8 millions de fois au 13 octobre 2020. Il s’agit de la vidéo qui a obtenu le meilleur score sur le hashtag de soutien au président sortant. Son contenu est pourtant critique (« fuck Donald Trump »). Du côté des réels soutiens, Bernies Sanders avait partagé la vidéo de just_a_weird_lemon (34 900 abonnés au 13 octobre 2020). La vidéo reprend les codes du réseau : un travail de montage, une musique, des textes pour quelque chose à même de facilement devenir viral.

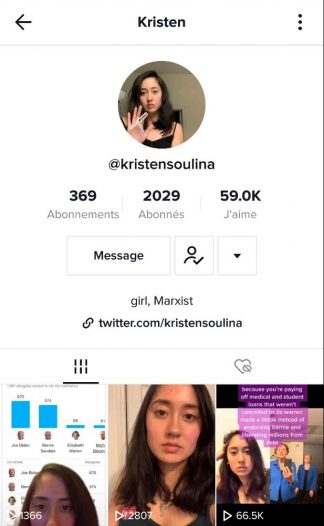

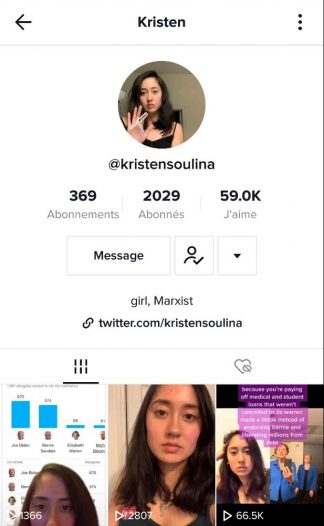

Les profils assument pour beaucoup être des profils militants, c’est par exemple le cas de @kristensoulina, jeune militante politique qui met en scène son militantisme ; le poids de la dette étudiante, pourquoi préférer Bernie Sanders : elle aborde avec de courtes vidéos beaucoup de ces sujets. Une stratégie beaucoup plus efficace pour toucher ses pairs que de longues publications Facebook. Comment ?

Les profils assument pour beaucoup être des profils militants, c’est par exemple le cas de @kristensoulina, jeune militante politique qui met en scène son militantisme ; le poids de la dette étudiante, pourquoi préférer Bernie Sanders : elle aborde avec de courtes vidéos beaucoup de ces sujets. Une stratégie beaucoup plus efficace pour toucher ses pairs que de longues publications Facebook. Comment ?

Le fait de s’approprier les codes de l’application et de créer des contenus qui deviennent viraux (c’est-à-dire faire en sorte que sa vidéo s’inscrive dans une tendance) permet de légèrement dépasser les effets de bulle, particulièrement difficiles sinon impossibles à dépasser avec la plupart des réseaux sociaux. En effet, sur TikTok, contrairement aux autres plateformes, on peut non seulement suivre des personnes mais le fil de publications est avant tout constitué de publications semblables à celles qu’on regarde. On peut ainsi suivre des profils de militants politiques, mais si on surfe sur des hashtags avec des vidéos de cuisine, notre feed sera composé de contenus militants et de vidéos de cuisine.

Instagram est davantage saturé que ne l’est TikTok, qui pour le moment permet encore à de nouvelles personnes de s’imposer et d’accéder à la notoriété. Les personnes qui ont acquis une popularité avec leur compte Instagram ont souvent pu le faire lorsque le réseau était embryonnaire. C’est par exemple le cas de Chiara Ferragni qui s’était approprié le réseau très tôt pour devenir la blogueuse la plus influente, selon Forbes. Instagram est aujourd’hui beaucoup plus standardisé et bloqué que les plateformes plus récentes, de même que la communication politique est désormais extrêmement codifiée et sera plus difficilement un espace d’innovation.

https://www.instagram.com/p/B4cbuEHAVrV/

De plus, si l’âge des utilisateurs d’une plateforme augmente avec le temps, cela implique également une forme de limitation et d’adaptation des contenus. On imagine difficilement certaines tendances sur TikTok toucher des trentenaires ou même des jeunes actifs. Aussi, une plateforme peut être un moyen de toucher des niches et des segments particuliers, en adaptant la manière dont on communique et les contenus qu’on publie pour intéresser les gens. En 2019, Hootsuite affichait les données suivantes concernant l’âge et le genre des utilisateurs de la plateforme : 43% des femmes détiennent un compte Instagram aux Etats-Unis, contre un tiers des hommes.

Par ailleurs, la tranche d’âge la plus importante est celle des 25-34 ans, puis des utilisateurs plus jeunes. Regardez ce que publient ces tranches d’âge et vous pourrez deviner (avec des modulations géographiques) à quoi peut ressembler une publication d’un influenceur à laquelle on peut s’identifier à des âges comparables. Par exemple, lorsqu’elle veut inciter à aller voter, la micro-influenceuse Kaelin Armstrong Dunn dont on voit une publication ci-dessus intègre une photo à son feed : il s’agit d’une photo chez elle, avec un de ses cinq enfants. Une photographie simple, qui ressemble à un selfie de mère de famille avec son bébé. L’identification est facile et elle s’intègre à des publications sur la vie d’une mère de famille.

Si la palette de réseaux sociaux accessible aux candidats s’accroît perpétuellement, les choix de communication qui sont faits sont cruciaux : ce n’est pas parce qu’une nouvelle plateforme existe qu’il faut s’en emparer et dupliquer des contenus qui pourraient exister ailleurs. Cela implique également de faire des choix concernant les stratégies d’influence : Payer des influenceurs ? Ne pas payer ? Faire émerger des soutiens en les valorisant ? L’une des pistes les plus sûres est celle de l’autonomie de micro-influenceurs, sur TikTok notamment. Disposant d’une base et correspondant parfaitement au profil-type de l’utilisateur, ils produisent des contenus à destination de leurs pairs sans risquer de perdre en popularité.

Cependant, qui utilise Twitter ? Nombre de twitternautes se contentent de scroller ou de retweeter sans créer eux-mêmes du contenu. Une enquête de 2019 du

Cependant, qui utilise Twitter ? Nombre de twitternautes se contentent de scroller ou de retweeter sans créer eux-mêmes du contenu. Une enquête de 2019 du  Il va de soi que l’idée d’influencer des individus pour prescrire des comportements n’est pas un phénomène nouveau. C’est ce qu’

Il va de soi que l’idée d’influencer des individus pour prescrire des comportements n’est pas un phénomène nouveau. C’est ce qu’

Dans un article du 13 février 2020, Taylor Lorenz explique que Bloomberg avait par exemple fait appel a Meme 2020, une boîte qui rassemble les personnes détenant des comptes influents. Voici la liste des comptes associés à Meme 2020 : @

Dans un article du 13 février 2020, Taylor Lorenz explique que Bloomberg avait par exemple fait appel a Meme 2020, une boîte qui rassemble les personnes détenant des comptes influents. Voici la liste des comptes associés à Meme 2020 : @ Cette matrice permet de saisir le positionnement politique approximatif et le poids sur les réseaux sociaux d’un certain nombre d’influenceurs. Pour les stars, il est difficile d’objectiver un nombre d’abonnés, leur influence étant finalement antérieure et indépendante de leur existence sur les réseaux sociaux. Leurs prises de position sont parfois publicisées dans des contenus en ligne (cela avait été le cas avec

Cette matrice permet de saisir le positionnement politique approximatif et le poids sur les réseaux sociaux d’un certain nombre d’influenceurs. Pour les stars, il est difficile d’objectiver un nombre d’abonnés, leur influence étant finalement antérieure et indépendante de leur existence sur les réseaux sociaux. Leurs prises de position sont parfois publicisées dans des contenus en ligne (cela avait été le cas avec  Les profils assument pour beaucoup être des profils militants, c’est par exemple le cas de

Les profils assument pour beaucoup être des profils militants, c’est par exemple le cas de