Écrasés par une inflation à 10%, les Britanniques sont de plus en plus nombreux à ne plus pouvoir payer leurs factures et à se rendre dans les banques alimentaires. Vénérant l’idéologie thatchérienne, le nouveau gouvernement de Liz Truss préfère cependant multiplier les cadeaux fiscaux aux plus riches et déréguler encore davantage l’économie. Un programme de guerre sociale qui a conduit à une chute spectaculaire des conservateurs dans les sondages et que même le Fonds Monétaire International et les marchés financiers jugent inapproprié. Si le Labour bénéficie de son statut de parti d’opposition, la timidité de ses propositions déçoit largement. Face à cette crise politique, les syndicats paralysent depuis plusieurs mois le pays par des grèves largement soutenues.

« Enough is enough ! » (« trop c’est trop ! »). Samedi dernier dernier, plus de 100.000 personnes ont manifesté au Royaume-Uni autour de ce slogan et réclamé des mesures fortes pour faire face à l’explosion du coût de la vie. Avec une inflation à plus de 10% et des salaires qui n’ont augmenté que d’environ 5%, de très nombreux Britanniques connaissent en effet un appauvrissement rapide.

Un appauvrissement à grande vitesse

Comme dans le reste de l’Europe, les prix de l’énergie sont le principal moteur de l’inflation. Mais le choc est plus fort qu’ailleurs : selon les statistiques officielles, en août 2022, le prix du gaz s’est envolé de 96% en un an et celui de l’électricité (produite à environ 40% grâce au gaz) de 54%. En cause : l’arrêt des exportations russes et la spéculation qui l’accompagne bien sûr, mais aussi de faibles capacités de stockage et une production particulièrement faible en Mer du Nord en raison d’opérations de maintenance et de l’épuisement progressif des gisements exploités. Grand importateur de nourriture, le Royaume-Uni subit aussi une forte hausse du prix des aliments : +13% sur un an.

Ces augmentations sont d’autant plus violentes qu’elles percutent un pays où beaucoup peinaient déjà à finir le mois. Depuis plusieurs décennies, et notamment suite à la privatisation des logements sociaux par Margaret Thatcher, le coût exorbitant des logements absorbe en effet une part considérable du budget des britanniques. Cette situation s’est encore aggravée depuis 2010, date du retour au pouvoir des conservateurs, avec l’enchaînement des politiques d’austérité qui ont décimé les services publics et les aides sociales. Le regroupement de six prestations sociales majeures (crédit d’impôt parental, allocation chômage, allocation logement…) en un seul « universal credit » a notamment plongé de nombreux ménages précaires dans la pauvreté. D’une complexité incroyable, son déploiement, toujours pas terminé, devrait au total coûter 12 milliards de livres…

Avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, la pauvreté touchait déjà 14,5 millions de personnes, soit 22% de la population.

Ainsi, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine et de ses conséquences en chaîne sur le niveau de vie, la pauvreté était déjà particulièrement élevée : en janvier, celle-ci touchait déjà 14,5 millions de personnes, soit 22% de la population, un chiffre qui monte même à 31% chez les enfants. De même, le Trussell Trust, une ONG humanitaire responsable de nombreuses banques alimentaires, annonçait au début de l’année une augmentation de 81% du recours à l’aide alimentaire sur les cinq dernières années. Autant de chiffres qui ont sans aucun doute encore augmenté depuis.

Enfin, contrairement à la France, le Royaume-Uni n’a pas mis en place de bouclier tarifaire sur les prix de l’énergie, ce qui explique donc l’envolée des factures. Pendant des mois, les Tories ont en effet augmenté régulièrement les plafonds des factures, leur gel étant considéré trop coûteux pour les finances publiques. Face à la contestation grandissante, notamment du mouvement Don’t Pay UK, qui invitait à refuser de payer ses factures d’énergies, les prix ont finalement été plafonnés très récemment à 2.500 livres par an pour un ménage moyen, soit tout de même le double de la facture de l’an dernier. Si les superprofits des entreprises énergétiques sont certes taxés à 25% – avec une possibilité de déduire des investissements de cette taxe – ce plafonnement des coûts énergétiques, en place pour deux ans, devrait coûter une fortune au gouvernement britannique : entre 130 et 150 milliards de livres selon les estimations.

Liz Truss, le retour du thatchérisme au pire moment

Si la réaction du gouvernement, bien que très insuffisante, a tant tardé, c’est aussi en raison de la crise interne du parti conservateur. A la suite de plusieurs scandales, notamment l’organisation de soirées arrosées en plein confinement, Boris Johnson a dû se résoudre à la démission début juillet. De plus en plus critiqué par les députés de son propre parti, « BoJo » traînait en effet une image de menteur arrogant largement méritée. L’été a donc été marqué par le scrutin interne aux Tories, où les 170.000 membres du parti ont dû se prononcer sur le successeur de Johnson. Surfant sur son image de « Dame de fer » et sur l’impopularité de son adversaire Rishi Sunak, perçu comme un traître par certains conservateurs pour avoir abandonné Johnson qui l’avait nommé ministre des finances, Liz Truss l’emporta assez facilement. Si Truss n’a eu aucun mal à convaincre les membres de son parti grâce à ses promesses thatchériennes, l’électorat britannique est cependant beaucoup plus sceptique à son égard, voire franchement opposé.

Élue avec 81.000 voix, l’héritière proclamée de Margaret Thatcher a en effet d’emblée connu une crise de légitimité. Pour séduire son camp, elle a promis un retour aux grandes heures du néolibéralisme, à travers des baisses d’impôts drastiques et une dérégulation de l’économie. Un projet qui s’inscrit dans la dérive libertarienne d’une frange du parti, qui voit dans le Brexit une opportunité de se défaire de toutes les normes précédemment imposées par l’UE et de signer des accords de libre-échange à tout-va. Leur objectif ? Transformer la Grande-Bretagne en un gigantesque duty free, où les businessmen pourront mener leurs affaires sans entraves et où la finance pourra s’épanouir sans aucune limite, transformant Londres en « Singapour sur Tamise ».

Si Truss n’a eu aucun mal à convaincre les membres de son parti grâce à ses promesses thatchériennes, l’électorat britannique est cependant beaucoup plus sceptique à son égard, voire franchement opposé.

Après l’annonce d’un bouclier tarifaire sur l’énergie et une courte pause en raison des funérailles de la reine Elizabeth II, Liz Truss a choisi de marquer les esprits en annonçant des mesures fortes. Kwasi Kwarteng, nouveau chancelier (équivalent du ministre des finances) a donc présenté un « mini-budget » prévoyant la fin du taux d’imposition à 45% sur les plus hauts revenus et du plafond sur les bonus des traders. Pour répondre aux besoins d’énergie, Truss a par ailleurs levé le moratoire sur la fracturation hydraulique afin d’exploiter au plus vite les réserves de gaz de schiste, qu’importe les conséquences environnementales. La surenchère devrait se poursuivre : 570 règles relatives aux pesticides, à la qualité de l’alimentation et à la santé des consommateurs doivent être abrogées prochainement. Le nouveau ministre de l’économie, Jacob Rees-Mogg, multimillionnaire gestionnaire de hedge fund et figure de l’aile libertarienne des Tories, souhaite quant à lui supprimer toutes les lois s’appliquant aux entreprises de moins de 500 salariés. Comblé de voir ses propositions les plus délirantes être reprises par le nouveau gouvernement, l’Institute of Economic Affairs, qui se décrit comme « le think tank originel du libre marché » réfléchit déjà à la suite, par exemple en organisant des conférences avec des climatosceptiques pour pousser l’exécutif à renoncer à l’objectif de neutralité carbone en 2050.

Les Tories dans une impasse politique

En pleine crise sociale, l’annonce de nouveaux cadeaux fiscaux aux plus riches a évidemment excédé la population. Plus surprenant, ces mesures ont aussi suscité des réactions très négatives des marchés financiers. En effet, les baisses d’impôt et les nouvelles dépenses considérables du bouclier énergétique doivent être financées uniquement par l’emprunt. Un choix pour le moins hasardeux en pleine période de remontée des taux d’intérêt des banques centrales. Inquiets de cette fuite en avant par la dette et de l’absence d’investissements parmi toutes ces nouvelles dépenses, les marchés ont vivement réagi. La valeur de la livre sterling a plongé à son plus bas niveau, pratiquement à parité avec le dollar. Une chute qui a cependant permis à un proche de Kwasi Kwarteng d’empocher plusieurs millions. Les taux d’intérêt sur la dette britannique se sont eux envolés, obligeant la Bank of England à intervenir en urgence en rachetant pour 65 milliards de livres d’obligations, avec des résultats limités. Dans la foulée, le Fonds Monétaire International a officiellement demandé au gouvernement de « reconsidérer » son budget, jugé inflationniste et trop inégalitaire. Un désaveu d’autant plus violent qu’il émane d’institutions éminemment néolibérales.

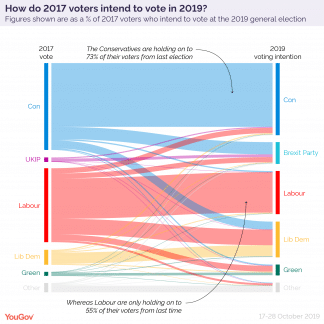

Comme le souligne l’économiste James Meadway, le nouveau gouvernement britannique pensait sans doute pouvoir imiter les Etats-Unis et s’endetter sans compter. Mais si les Etats-Unis peuvent s’appuyer sur le « privilège exorbitant » du dollar, monnaie de référence mondiale, le Royaume-Uni ne peut pas en dire autant. Sous la pression des marchés, Kwarteng a donc dû se résoudre à renoncer à son projet de supprimer la tranche supérieure d’impôt à 45%. Exaspérés par l’incompétence d’un gouvernement aux manettes depuis moins d’un mois, des députés conservateurs ont déjà envoyé des lettres pour demander le départ de Truss et de son équipe. L’inquiétude des parlementaires conservateurs se comprend aisément : les derniers sondages indiquent environ 50% d’intentions de vote pour le Labour, contre environ 20 à 25% pour les Tories ! Si une élection avait lieu prochainement, les travaillistes obtiendraient donc la plus forte majorité de l’histoire et les Conservateurs perdraient près de 250 sièges.

🚨NEW: Labour lead by 28pts (+/- since 28-29 Sep)

— Stats for Lefties (@LeftieStats) October 3, 2022

🔴 Lab 52% (+6)

🔵 Con 24% (-5)

🟠 LD 10% (-3)

🟡 SNP 5% (+2)

🟢 Grn 5% (+1)

Seats (+/- since 2019)

🔴 Lab 440 (+238)

🔵 Con 118 (-247)

🟡 SNP 43 (-5)

🟠 LD 26 (+15)

🟢 Grn 1 (-)

Lab majority of 230

Via @RedfieldWilton, 2 Oct pic.twitter.com/AixQOjglno

D’ores-et-déjà, de nombreux conservateurs regrettent Boris Johnson. Si ce dernier était sans aucun doute un personnage fantasque et un tartufe, il a néanmoins toujours été doué d’une certaine clairvoyance politique. En 2016, sentant l’ampleur du rejet de l’Union européenne, il se rangea du côté des Brexiters dans le seul but de sa propre ascension politique. Cette stratégie sera payante : trois ans plus tard, remplaçant une Theresa May impuissante car dépourvue de majorité, il écrase Jeremy Corbyn en axant presque tout sa campagne sur la nécessité de respecter le verdict du référendum. Par ailleurs, s’opposant à la frange austéritaire de son parti, il prit soin de promettre des investissements importants dans le NHS (service de santé public), la police et les infrastructures nécessaires pour développer le Nord de l’Angleterre, particulièrement pauvre. Malgré ses nombreux défauts, Johnson avait ainsi créé une offre politique populiste répondant aux demandes de l’électorat, ce qu’aucun politicien de son camp ne semble capable de faire aujourd’hui. Là encore, les sondages sont cruels pour Truss : 30% des électeurs pensent que Johnson serait meilleur qu’elle (contre 13% dans l’autre sens), un chiffre qui monte à 48% (contre 19%) chez les électeurs conservateurs.

Le Labour, nouveau parti préféré des élites

Pour le Labour de Keir Starmer, le départ de Boris Johnson offre une opportunité sans précédent. Étant donné les niveaux d’impopularité de Liz Truss, le leader travailliste n’a pas à promettre grand chose pour être plus attirant. Un rôle qui convient tout à fait à Starmer, qui n’a eu de cesse de renoncer au programme radical de Jeremy Corbyn et d’attaquer la gauche de son parti en l’accusant d’antisémitisme depuis qu’il est devenu le chef de l’opposition en avril 2020. Pendant près de deux ans, la stratégie centriste de Starmer n’a guère fonctionné : ses différences avec les politiques menées par Boris Johnson étaient minces et les conflits internes au Labour donnaient l’impression que le parti n’était pas prêt à gouverner. Avec le départ de Johnson et avec la folie thatchérienne de Liz Truss, le contexte devient soudainement très différent : Starmer peut se targuer d’être l’opposition de bon sens, représentant le « centre de la vie politique britannique » comme il l’a affirmé lors de son discours au congrès de son parti en septembre.

Bien sûr, face à l’angoisse du déclassement et de l’appauvrissement, Starmer a fait quelques concessions à sa gauche. En matière énergétique, il promet notamment un énorme plan d’investissement dans le renouvelable et le nucléaire pour arrêter la production électrique d’origine fossile dès 2030 et souhaite créer une nouvelle entreprise nationale de production électrique, Great British Energy. Enfin, pour se différencier des Conservateurs qui avaient privatisé la rente des gisements gaziers de la Mer du Nord dans les années 1990, il entend créer un fonds souverain sur le modèle de celui de la Norvège. Ce fonds, qui serait alimenté par les revenus issus des énergies renouvelables, permettrait de financer des investissements stratégiques pour l’avenir du pays. Un programme intéressant, mais qui se garde bien d’évoquer la renationalisation du secteur énergétique comme le proposait son prédécesseur. Pour Starmer, pas question de reprendre possession des entreprises énergétiques, il suffit que l’Etat pallie les déficiences du marché en accélérant la transition écologique.

De même en matière de logement : Starmer s’inscrit dans le rêve thatchérien d’un pays de propriétaires. Pour que davantage de Britanniques puissent acquérir leur logements malgré des prix exorbitants, il promet par exemple des emprunts garantis par l’Etat et une préférence aux acheteurs qui ne possèdent pas déjà plusieurs logements. Des mesurettes qui évitent soigneusement d’aborder les vrais enjeux : la lutte contre la spéculation, la protection des locataires, l’encadrement des loyers et bien sûr la construction de logements sociaux. Si le discours de Starmer ne suscite pas l’enthousiasme des foules, il apparaît cependant correct face à celui, totalement surréaliste, de Truss. Les acteurs économiques et les grands médias ne s’y sont pas trompés : rassurés par la mise à l’écart de la gauche et le programme très modéré de Starmer, ils le dépeignent déjà en futur Premier ministre. Mais les prochaines élections ne devraient pas avoir lieu avant deux ans, ce qui laisse encore le temps aux Tories de corriger le tir et de remplacer Truss par quelqu’un de plus compétent, voire de faire revenir au pouvoir Boris Johnson.

Le retour en force du syndicalisme

Si les intentions de vote indiquent un vote massif pour le Labour faute d’alternative, nombreux sont les Britanniques à ne pas se satisfaire des demi-mesures proposées par l’opposition. Dans ce contexte, les syndicats sont constamment sur le devant de la scène ces derniers mois. Dans de très nombreux secteurs de l’économie, les grèves se multiplient depuis cet été, atteignant un niveau jamais vu depuis l’offensive thatchérienne il y a 40 ans. Les cheminots, les dockers, les travailleurs d’Amazon, les enseignants, les postiers, les chauffeurs de bus, les infirmières du NHS, les éboueurs, les avocats… tous se mobilisent pour exiger des hausses de salaires. Même les employés du Daily Express, un journal connu pour ses positions très hostiles aux syndicats, ont pris part à des journées de grève.

Ce niveau de contestation sociale est d’autant plus impressionnant qu’organiser des grèves est particulièrement compliqué outre-Manche : d’une part, les grèves non-déclarées et reconductibles sont totalement interdites, tandis que le droit individuel à faire grève n’existe pas. D’autre part, une grève n’est légale que si les syndicats consultent l’ensemble de leurs membres lors d’un scrutin dans lequel la participation doit s’élever à au moins 50% et le souhait de faire grève à 25% des votants (40% dans certains secteurs jugés essentiels), la voix des absents étant considérée comme une voix contre. Un processus extrêmement laborieux instauré notamment par Margaret Thatcher afin d’affaiblir le pouvoir des syndicats. Malgré ces obstacles, ceux-ci ont réussi à fédérer largement ces derniers mois et n’entendent pas s’arrêter tant que leurs revendications n’auront pas été satisfaites, notamment une hausse des salaires au niveau de l’inflation. Malgré les attaques habituelles des médias évoquant des blocages gênant la population, les syndicats sont pour l’instant très bien vus, leur action étant jugée légitime étant donné la situation économique.

Malgré les attaques habituelles des médias évoquant des blocages gênant la population, les syndicats sont pour l’instant très bien vus, leur action étant jugée légitime étant donné la situation économique.

Dépassée par l’ampleur du mouvement, Liz Truss compte compliquer encore l’organisation de grèves et réagir avec la même fermeté que Thatcher. Mais contrairement à celle dont elle se veut l’héritière, elle ne peut s’appuyer sur une base sociale solide. Sa stratégie de confrontation risque donc de galvaniser encore le soutien de la population aux grévistes. La percée médiatique de Mick Lynch et d’Eddie Dempsey, leaders du RMT (syndicat des cheminots, des travailleurs maritimes et des transports), inconnus jusqu’à il y a peu et devenus de véritables stars sur les plateaux télé, témoigne de l’inversion de la situation par rapport à celle des années 1980. Mais si la population soutient les grèves, le bras de fer social est encore loin d’être gagné : peu d’entreprises ont pour l’instant accédé aux revendications des travailleurs. Or, une grève qui s’éternise signifie l’épuisement et l’appauvrissement de ceux qui s’y sont impliqués, d’où une démoralisation et des divisions parmi les grévistes.

Par ailleurs, la traduction politique de ce mouvement social n’est pas encore évidente. Fondé par des syndicats, le Labour devrait être le débouché naturel des revendications des travailleurs dans l’arène politique. Mais depuis la reprise en main par Keir Starmer, le parti s’est montré très distant à l’égard des mobilisations sociales. Starmer lui-même est incroyablement silencieux sur les grèves qui paralysent le pays. Pour tenter de lui forcer la main, des syndicalistes, des représentants de l’aile gauche du Labour et le journal socialiste Tribune se sont réunis pour lancer le mouvement Enough is Enough, qui espère fédérer la colère sociale autour de cinq revendications phares : la hausse des salaires (avec à terme un salaire minimum à 15£/heure), la baisse des coûts de l’énergie grâce à la renationalisation des entreprises du secteur, un grand plan contre la faim, un programme de construction de logements sociaux et de protection des locataires et une taxation des grandes fortunes. Pour l’heure, le mouvement a réussi son lancement, en organisant des meetings dans de nombreuses métropoles et villes moyennes, puis une grande journée d’action nationale le 1er octobre. Mais la suite est encore incertaine : l’épuisement et la division mineront-ils le mouvement ou celui-ci sera-t-il galvanisé par quelques victoires et par la fragilité du gouvernement ? Quel que soit le dénouement du mouvement en cours, Liz Truss aura au moins réussi sur un point : être autant détestée que la « Dame de fer ».