Après avoir séduit nombre d’électeurs du parti conservateur, Nigel Farage et son parti Reform UK cible désormais l’électorat de gauche, notamment les travailleurs syndiqués touchés. En plaidant pour la nationalisation de l’acier et accusant la transition écologique d’être la cause de la désindustrialisation, Farage réussit à faire oublier ses positions thatchériennes et Reform UK est désormais en tête des sondages depuis plusieurs semaines outre-Manche. Intimement liés au Labour, dont le bilan au pouvoir est médiocre, les syndicats se retrouvent en difficulté face à cette percée de l’extrême-droite [1].

« J’ai travaillé pendant 22 ans dans l’industrie métallurgique », a déclaré Nigel Farage en avril, commentant la situation précaire de l’aciérie de Scunthorpe. « J’ai vu de nombreuses entreprises avec lesquelles je travaillais fermer leurs portes ou simplement disparaître. »

Que le leader du Reform Pary, en tête des sondages depuis quelques semaines, ait assisté à ces disparitions depuis son bureau de trader en métaux à la City de Londres ne l’a pas empêché d’utiliser son ancienne carrière pour justifier sa présence sur le site phare de British Steel et appeler à la nationalisation du cette entreprise sidérurgique.

Opération séduction

Durant la campagne pour les élections municipales du 1er mai dernier, où son parti a triomphé avec 30% des voix, Nigel Farage, le vice-président du parti Richard Tice et l’ancienne conservatrice devenue maire sous l’étiquette Reform UK Andrea Jenkyns, ont brandi des affiches syndicales sur lesquelles on pouvait lire « Sauvez notre acier ». Les syndicats ont tenu à préciser que ces affiches dataient de cinq ans et ont ajouté : « Le Parti travailliste collabore déjà avec les syndicats et les travailleurs afin d’obtenir le meilleur résultat possible pour Scunthorpe. »

La percée de Reform UK pose un défi aux syndicats : Farage est un opportuniste notoire, et pourtant, c’est son parti pro-business qui exploite le sentiment anti-establishment des travailleurs à travers la Grande-Bretagne.

Cet échange résume bien le défi auquel sont confrontés les syndicats face à la percée de Reform UK : Farage est un opportuniste notoire, et pourtant, c’est son parti pro-business qui exploite le sentiment anti-establishment des travailleurs à travers la Grande-Bretagne. Il se peut que l’argumentaire de Reform n’ait pas encore convaincu les dirigeants syndicaux. Mais cela ne perturbe pas Farage, dont le message s’adresse plutôt à leurs membres. « En tant que parti des travailleurs », a-t-il écrit dans le Daily Mail au début du mois, « nous sommes prêts à être les amis des syndicats ». Des mots étonnants pour un ancien trader qui a longtemps défendu une politique thatchérienne.

Le revirement soudain du parti dépasse le cadre de Scunthorpe. Reform UK a ainsi organisé son congrès gallois de 2024 à Port Talbot, où se trouve une aciérie aujourd’hui fermée. Farage calcule bien ses coups : il s’est retenu de critiquer directement les éboueurs grévistes de Birmingham, a attisé les inquiétudes suscitées par la transition écologique – une préoccupation majeure des syndicats GMB et Unite, qui comptent des membres dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie manufacturière – et plaide en faveur de la réindustrialisation de la Grande-Bretagne. Le mois dernier, son acolyte Richard Tice, un millionnaire de l’immobilier, a même « fièrement » arboré un badge syndical à la Chambre des communes.

Sil est encore trop tôt pour dire si l’offensive que mène Reform UK pour séduire les syndiqués produira l’effet électoral escompté, les syndicats Unite et le Communication Workers Union (CWU) ont déjà averti que leurs membres étaient sensibles au message du parti.

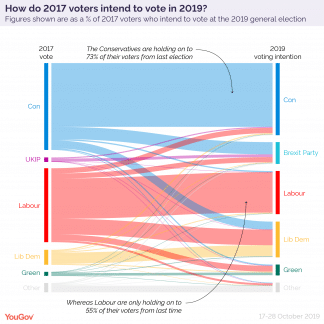

Malgré le soutien quasi unanime des dirigeants syndicaux au Parti travailliste (qui a été fondé par les syndicats en 1900, ndlr) lors des élections de l’année dernière, l’adhésion à un syndicat ne garantit plus un vote à gauche ou en faveur du Labour. Face à la surprise suscitée par le revirement de Reform UK en faveur des électeurs syndiqués, il est important de rappeler que le profil démographique des syndiqués du secteur industriel que le parti courtise coïncide largement avec celui des électeurs qui se détournent depuis longtemps du Parti travailliste.

Le profil démographique des syndiqués du secteur industriel que le parti courtise coïncide largement avec celui des électeurs qui se détournent depuis longtemps du Parti travailliste.

Par ailleurs, le mouvement syndical est diversifié : les femmes sont plus nombreuses que les hommes à être syndiquées et la proportion de salariés syndiqués est la plus élevée parmi les travailleurs noirs. De plus, tous les syndicats n’ont pas les mêmes objectifs que ceux proclamés par Reform UK. Pour les syndicats du secteur public qui représentent les employés des administrations locales, la menace que représente le parti Reform pour leurs membres est déjà bien réelle : dix collectivités locales – dont Durham, ancien bastion travailliste et siège du Miners’ Gala, le grand rassemblement annuel des mineurs – et trois mairies ont basculé dans le camp de Reform lors des élections de mai.

Lors du lancement de la campagne électorale du parti en mars, Farage a évoqué son projet de créer un « Doge britannique » dans chaque conseil municipal – en référence au « département de l’efficacité gouvernementale » d’Elon Musk, chargé de réduire les dépenses publiques – et a conseillé aux employés municipaux travaillant sur le changement climatique et la diversité de se chercher un nouvel emploi. Les syndicats des secteurs de la santé et des services, dont les membres sont plus susceptibles d’être des personnes issues de l’immigration, seront probablement alarmés par le racisme du parti, sa position sur l’immigration et l’adoption de l’ancien slogan du British National Party (parti fasciste britannique, ndlr) « Des emplois britanniques pour les travailleurs britanniques ».

Les liens avec le Labour, point faible des syndicats

Si certains de ses membres sont séduits par la nouvelle position pro-travailleurs du parti, le mouvement syndical met en œuvre des tactiques anciennes et nouvelles pour essayer de contenir l’hémorragie. Le Trades Union Congress (TUC), l’organe de coopération entre tous les syndicats, mène campagne sur les points où il estime que Reform UK est le plus faible : les propositions de Farage en faveur d’un système de santé privé, ses relations étroites avec Donald Trump et le fait que ses députés aient voté contre le projet de loi du Parti travailliste sur les droits des travailleurs. Le syndicat est également en train de recruter un responsable chargé spécifiquement de lutter contre l’extrême-droite.

À la veille des élections locales britanniques de mai, le TUC a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle apparaît l’employé d’une usine de voitures électriques du Cheshire demandant : « Pourquoi Nigel Farage veut-il que je perde mon emploi ?». La vidéo était suivie d’un extrait dans lequel Nigel Farage demandait à son public s’il était prêt à acheter une voiture électrique, ce qui suscita un « non » retentissant.

Le Trades Union Congress mène campagne sur les points où Reform UK est le plus faible : les propositions de Farage en faveur d’un système de santé privé, ses liens étroits avec Donald Trump et le fait que ses députés aient voté contre le projet de loi du Labour sur les droits des travailleurs.

Le secrétaire général du TUC, Paul Nowak, a qualifié Farage de « fraudeur politique et d’hypocrite » se faisant passer pour un défenseur de la classe ouvrière. Ses critiques ne se sont pas limitées au seul leader du Parti. Après les résultats des élections locales de mai, Nowak a averti le Parti travailliste dans le journal The Daily Mirror qu’il n’avait « rien à gagner à essayer de rivaliser avec Reform ». Cependant, il est de plus en plus difficile de rejeter les avances de Farage en raison de l’ambivalence et de l’hostilité des travailleurs envers le parti travailliste de Keir Starmer, auquel ils sont étroitement liés.

Certes, le gouvernement de Keir Starmer, en fonction depuis bientôt un an, a apporté des changements dont les dirigeants syndicaux peuvent affirmer de manière crédible qu’ils profitent à leurs membres : nationalisation des chemins de fer, règlement des conflits sociaux dans le secteur public, investissements dans la transition écologique, augmentation du salaire minimum national et du salaire minimum vital, et projet de loi du Parti travailliste sur les droits des travailleurs. Cependant, ces mesures ne sont encore peu connues du grand public et n’ont pas encore abouti à des améliorations tangibles dans la vie des membres.

Au contraire, ces arguments sont contrebalancés par ce que les membres savent déjà du Parti travailliste : les réductions des allocations pour le chauffage en hiver, le refus de supprimer la limite de deux enfants pour bénéficier des allocations familiales et les coupes prévues dans les prestations d’invalidité. Pour justifier ces dernières, les députés travaillistes utilisent souvent un langage explicitement axé sur le travail : obliger les gens à accepter n’importe quel emploi est logique pour eux, car « tout est dans le nom, le Parti travailliste ».

Les dirigeants syndicaux sont donc confrontés à un dilemme : si, pour attaquer Reform UK, ils évoquent les acquis obtenus auprès du Labour, ils risquent d’être entraînés dans la chute de ce dernier, dont la popularité est particulièrement faible. Beaucoup de militants estiment en effet que leurs syndicats soutiennent mécaniquement le Parti travailliste sans obtenir de véritable contrepartie. Farage le sait et cherche déjà à semer la discorde entre les adhérents et les dirigeants syndicaux. À la suite des gains électoraux du parti en mai, la secrétaire générale du syndicat Unison, Christina McAnea, a exhorté le personnel des conseils municipaux contrôlés par Reform à adhérer à un syndicat afin de s’assurer que le parti ne « joue pas avec la loi ». Farage a rétorqué : « Au lieu de nous attaquer, ils devraient essayer de comprendre pourquoi tant de leurs membres nous soutiennent et adhèrent à notre parti. »

Le vote pour Reform UK, une réponse au vide politique

Pour Lewis Norton, organisateur du syndicat Unite qui a mené des recherches sur les discours d’extrême-droite parmi les travailleurs industriels, le problème vient du fait que les syndicats ont fui les combats politiques : « Reform comble un vide, un espace qui était autrefois occupé par la gauche », explique-t-il. Lorsque les cotisations syndicales ont récemment augmenté, il a entendu des membres déclarer : « Je préfère garder mon adhésion à Reform UK plutôt que celle à mon syndicat ».

C’est pourquoi il estime qu’une campagne axée sur la malhonnêteté de Reform UK – un ancien disciple de Thatcher ne pourrait jamais défendre les travailleurs – a ses limites. « L’idée que Reform UK vous ment, que ce sont des fascistes en pantoufles, cela ne passe plus, même si tout cela est crédible. Aujourd’hui, nos membres disent : « Mais c’est Reform UK qui intervient. C’est eux qui agissent concrètement. » « Nous pouvons continuer à affirmer que l’équipe de Reform est malhonnête, que ce sont des loups déguisés en agneaux. Mais cela aurait beaucoup plus de poids si nous pouvions présenter un argument économique concurrent et déclarer : « Voici ce que nous allons faire, voici ce pour quoi nous allons nous battre. »

C’est également l’avis de Lee Hunter, qui travaille au sein des services de lutte contre les incendies depuis plus de 20 ans et préside le syndicat des pompiers de la région Nord-Ouest. Cette région couvre Runcorn et Helsby, où le parti Reform UK a renversé la majorité de 14.700 voix du parti travailliste lors des élections partielles de mai. À l’approche des élections, Hunter et d’autres pompiers en service sont descendus dans les rues de la circonscription pour distribuer aux électeurs des tracts affirmant que « Reform UK fait partie de l’establishment ». Leur message était simple : « Nous pensons que Reform UK va nuire à nos membres et à nos communautés. »

Alors que les piétons ne s’arrêtaient pas pour des groupes tels que Stand Up to Racism ou d’autres partis politiques en campagne électorale, ils s’arrêtaient pour Hunter. « Les pompiers bénéficient encore dans nos communautés d’un niveau de confiance que beaucoup d’autres personnes en uniforme n’ont plus. On pouvait littéralement voir les barrières entre nous tomber », a-t-il déclaré. Pour Hunter, l’approche de Reform UK repose essentiellement sur l’action de « pointer du doigt les groupes minoritaires et de dire : « vous devez avoir peur d’eux ». « Il s’agit d’une manœuvre politique bien connue, qui vise simplement à créer des ennemis communs. »

La tâche de Reform a été facilitée par ce qu’il considère comme un recul des mouvements syndicaux dans la défense d’une solidarité plus large au sein de la classe ouvrière. « Nous avons observé que les syndicats se sont repliés sur eux-mêmes et s’efforcent de répondre aux besoins et aux attentes de leurs membres », a déclaré M. Hunter. « Ils se battent pour les salaires, les conditions de travail et les avantages sociaux. C’est tout à fait légitime. »

La diminution du nombre de leurs membres a conduit les syndicats à se replier sur un terrain plus restreint, défendant leurs propres intérêts. Cette situation, combinée à une approche plus conciliante envers les employeurs, a permis à Reform UK de redéfinir de manière crédible l’ennemi commun.

Cependant, ce faisant, les syndicats ont renoncé à mener un débat politique plus large. « Si l’on ne s’intéresse pas à ceux qui détiennent le pouvoir, a déclaré Hunter, c’est une bataille perdue d’avance ». La diminution du nombre de leurs membres a conduit les syndicats à se replier sur un terrain plus restreint, défendant leurs propres intérêts. Cette situation, combinée à une approche plus conciliante envers les employeurs, a permis à Reform de redéfinir de manière crédible l’ennemi commun, qui n’est plus « nous » et « eux », les « travailleurs » contre les « patrons », mais « eux », qui englobe les travailleurs migrants, les personnes transgenres et un ensemble nébuleux d’élites.

L’approche de Reform s’est avérée extrêmement efficace lors des élections locales. « Nous avons désormais des circonscriptions du Lancashire dirigées par un conseil municipal Reform », rappelle Hunter. « Nous sommes très préoccupés par les conséquences que cela pourrait avoir pour l’avenir des services d’incendie et de secours du Lancashire. »

L’absence d’argument économique chez le parti d’en face est particulièrement flagrante, notamment au sujet de ce que Tice qualifie de « net stupid zero » (zéro net stupide, en référence à l’objectif de zéro émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici 2050, ndlr), que Farage estime être à l’origine de la désindustrialisation. Malgré l’engagement climatique du Parti travailliste à hauteur de 15 milliards de livres sterling et la mise en place du programme Great British Energy, la position du Labour sur la transition écologique est modérée, confuse et le met en conflit avec les syndicats.

Le mois dernier, alors que la raffinerie de pétrole de Grangemouth cessait ses activités, la secrétaire générale du syndicat Unite, Sharon Graham, a averti Starmer : « Le gouvernement doit passer de la parole aux actes et commencer à investir dans la Grande-Bretagne et les industries vertes. S’il ne le fait pas, il ne faudra pas s’étonner que les travailleurs votent avec leurs pieds. » Le « zéro net », que Farage a qualifié de « prochain Brexit », a été au cœur des attaques de Trump contre les Démocrates lors des élections américaines de l’année dernière. Lorsque le syndicat United Automobile Workers (ndlr : lire notre interview avec son leader ici) s’est mis en grève en 2023, Trump a déclaré : « Vous pouvez être loyaux envers les travailleurs américains, ou vous pouvez être loyaux envers les fanatiques de l’environnement. Mais pas les deux, c’est l’un ou l’autre. »

Le syndicat n’a pas tardé à souligner que Trump avait délivré ce message, destiné aux membres du syndicat, dans une entreprise non syndiquée. Cependant, tout comme les accusations de Community concernant les affiches obsolètes de Reform UK intitulées « Save Our Steel », ce type de message vise moins à s’adresser directement aux travailleurs qu’à profiter de l’ouverture politique que procure le fait d’être perçu comme s’adressant aux travailleurs.

Hunter s’est souvenu d’une conversation avec un membre dans le Merseyside : « Il m’a informé qu’il allait voter pour Reform, et je lui ai demandé pourquoi. Il m’a répondu : « Parce que nous avons besoin de changement. » Je lui ai demandé : « Quel changement Reform propose-t-il ? » Et il m’a répondu : « Ils proposent le changement. » Je lui ai demandé : « Mais lequel ? » Et il n’a pas su me répondre. » Un échange qui témoigne de la puissance du message dégagiste développé par Nigel Farage.

[1] Article de notre partenaire Novara Media, traduit par Alexandra Knez et édité par William Bouchardon.