Alors que le CETA est entré en application et que le président Macron a dévoilé ses perspectives de réforme de l’UE, la contestation de l’Europe néolibérale semble faire du surplace. Si la renonciation d’Alexis Tsipras, encore dans toutes les têtes, est unanimement rejetée, deux visions différentes semblent fracturer les forces de gauche entre tenants de la renégociation des traités européens et ceux prêts à en sortir. Quelle crédibilité accorder aux propos de Yanis Varoufakis ou au plan B soutenu par Jean-Luc Mélenchon ? Surtout, comment articuler les efforts de toute la gauche du continent pour mettre en place un modèle alternatif ? A l’heure où le gouvernement français veut restreindre la souveraineté nationale et ses attributs et où le FDP et la CSU allemands refusent toute forme de solidarité, l’avenir de l’Europe est plus que jamais crucial.

L’impact de l’Union Européenne sur la vie du demi-milliard de citoyens qui y vivent est désormais largement connu : libre-échange sauvage au sein du marché commun et via les accords bilatéraux avec des pays étrangers (CETA, TAFTA, JETA…), politique agricole commune encourageant la surproduction industrielle pour gonfler les exportations et réduire les coûts d’approvisionnement des distributeurs, droits sociaux rognés dans tous les sens, austérité de gré ou de force, privatisations et ouverture à la concurrence obéissant à une logique dogmatique qui n’apporte rien de positif sinon des profits pour quelques uns. Face à un tel bilan, la réponse de la gauche ne peut être que le rejet de cette entité technocratique qui se veut la pointe avancée du néolibéralisme.

A ce titre, il est jouissif de constater l’effondrement des forces “social-démocrates” (Pasok grec, PS, SPD allemand , SDAP néerlandais, restes blairistes du Labour britannique…) sur tout le continent après qu’elles ont soutenu de telles politiques depuis plusieurs décennies. Mais la transformation rapide et heureuse des paysages politiques nationaux en faveur de structures renouant avec les fondamentaux de la gauche, qu’ils s’en réclament ou non, demeure inutile tant qu’un certain nombre d’institutions – Commission Européenne, BCE, ECOFIN, Parlement gangrené par les lobbys et les arrangements de partis – continuent de dicter les conditions dans lesquelles les politiques nationales peuvent être menées. Le Président de la Commission Européenne Jean-Claude Juncker, lui-même “élu” par arrangement des puissants, n’a jamais caché cette réalité, la résumant avec un étonnant cynisme par la formule : “il ne peut y avoir de choix démocratiques contre les traités européens”.

“En jouant sur leur détestations réciproques, la droite radicale et les néolibéraux se sont mutuellement renforcés en asséchant progressivement une gauche intellectuellement exsangue.”

Bien sûr, il est aisé de critiquer un organe politique aussi pourri que l’Union Européenne, le confronter sur tous les terrains et proposer une alternative viable est autrement plus difficile et beaucoup s’y sont cassé les dents, Alexis Tsipras en particulier. Jusqu’ici, une certaine paresse intellectuelle a conduit la gauche à refuser de creuser ces questions et préférer se rattacher à des mots d’ordre aussi creux que “démocratisons l’Europe” ou “l’Europe sociale” sans intention de remettre en cause les fondements mêmes de l’UE. Durant les 2 ou 3 dernières décennies, les partis de gauche classiques ont usé de ce discours à l’outrance sans progresser sur un quelconque point, si ce n’est celui de l’inventivité novlinguistique.

Autant de temps perdu et de déceptions accumulées qui ont nourri les forces de droite radicale aujourd’hui aux portes du pouvoir, fortes d’un discours nationaliste simpliste qui fait l’économie des nuances et des subtilités des questions socio-économiques et environnementales. En jouant sur leur détestations réciproques, la droite radicale et les néolibéraux se sont mutuellement renforcés en asséchant progressivement une gauche intellectuellement exsangue.

Le rapport de force actuel en Europe est favorable à nos adversaires puisqu’ils construisent leur monde en opposition les uns par rapport aux autres : la Fidesz de Viktor Orban et le PiS polonais se nourrissent de la détestation légitime de l’UE tandis que Macron et le Parti Démocrate italien ne tiennent que par des “fronts républicains” brinquebalants dénonçant le populisme pour mieux légitimer la technocratie antidémocratique. Le cas du Brexit constitue d’ailleurs un excellent contre-exemple, dans la mesure où la droite radicale, voyant son premier adversaire disparaître du jour au lendemain, s’est retrouvée en manque de haine et confrontée à une réalité inattendue.

Pour l’heure, la position de la gauche sur la question européenne n’est pas claire et divise ses propres rangs. Quelle est la bonne stratégie pour forcer la main à l’adversaire et fédérer un engouement suffisamment large pour rompre le fatalisme et la résignation ? Dans la montagne de propositions pondues par les thinks tanks et les hommes politiques, peu méritent que l’on retienne leur attention. Ici, il s’agit revenir sur les propos classiques de démocratisation de l’Europe, les projets de Yanis Varoufakis et la question centrale du “Lexit” (ndlr: “left-exit”, une sortie de l’Union Européenne sur un projet de gauche).

Les solutions classiques discréditées

Durant les dernières décennies, le discours de la “gauche de gouvernement” s’est concentré sur la revendication de démocratisation des instances européennes, en particulier le Parlement Européen, organe d’avalisation des décisions de la Commission et du Conseil européen depuis sa création en 1979. Les avancées réalisées sur cette question se sont révélées extrêmement minces, comme en atteste le registre des lobbyistes à Bruxelles et à Strasbourg qui n’est que facultatif. L’organisation de la procédure législative européenne demeure extrêmement dominée par la Commission Européenne sur laquelle l’organe strasbourgeois ne dispose que d’un droit de censure qui n’a jamais été utilisé.

“La très grande majorité des propositions de lois émanent en réalité des fonctionnaires de la Commission dans des conditions d’opacité totale, et sous une influence profonde des lobbys industriels.”

Au mieux le Parlement peut-il proposer à la Commission de légiférer sur un sujet, ce qui ne comporte aucun caractère contraignant et de telles situations sont rares. Dès lors, le Parlement européen ne peut que se contenter de retoucher les textes proposés par le travail commun de la Commission et du Conseil de l’Union Européenne (réunion des ministres nationaux relevant des mêmes thématiques) ou éventuellement de les bloquer. Lorsque l’on sait que l’intervention d’un député européen est plafonnée à 1 minute et que l’absentéisme est élevé, on mesure à quel point le Parlement européen est loin d’être l’espace de débat démocratique qu’il est censé être. Ainsi, ce sont les ministres et les commissaires non élus qui sont à l’origine de la quasi-totalité de la production législative de l’Union.

Etant donné les disparités des calendriers électoraux nationaux et la complexité des sujets, la très grande majorité des propositions de lois émanent en réalité des fonctionnaires de la Commission dans des conditions d’opacité totale, et sous une influence profonde des lobbys industriels. Le cas des accords de libre-échange est encore plus scandaleux puisqu’ils sont négociés dans le secret absolu par des négociateurs choisis par la Commission et que le Parlement Européen est mis devant le fait accompli un fois l’accord rédigé, ne pouvant plus l’amender.

Même en supposant qu’il existe un Parlement européen élu avec une forte participation dans tous les pays membres, dans le cadre de véritables campagnes démocratiques, ce qui est on ne peut plus éloigné de la réalité, les équilibres internes du Parlement sont conçus pour favoriser le consensus néolibéral : les partis politiques nationaux se rassemblent au sein de groupes parlementaires européens qui ne représentent une cohérence idéologique que très limitée. Ainsi, les partis à la droite de l’échiquier politique se regroupent dans le Parti Populaire Européen (PPE) et votent en bloc sur tous les sujets tant que les accords tacites entre leaders nationaux sont tenus. La Fidesz de Viktor Orban, qui ne doit sa qualification de parti de droite qu’à l’existence du parti néo-nazi Jobbik, échange sa participation au PPE, nécessaire pour faire tenir la majorité en place, contre l’indulgence de l’UE sur la politique intérieure du gouvernement hongrois qui est pourtant en effraction notoire avec les principes démocratiques contenus dans les traités européens.

La création de listes transnationales, souhaitée par Emmanuel Macron, ne consisterait alors qu’à présenter devant les électeurs européens ces alliances partisanes hétéroclites derrière des étiquettes vides de sens dans les différents cadres politiques nationaux. De même, face à la forte présence des mouvements nationalistes dans l’hémicycle strasbourgeois depuis 2014, le schéma de la Grande Coalition, incarnation même d’une supercherie démocratique, a été mis en place pour garantir une majorité systématique jusqu’aux prochaines élections européennes. Ajoutons à cela un mode d’élection qui donne aux petits Etats, notamment les paradis fiscaux de Malte, Luxembourg ou Chypre, une représentativité considérable et l’on comprend pourquoi les textes sur la lutte contre l’évasion fiscale sont systématiquement bloqués.

“Comme le déclarait Yanis Varoufakis, la proposition de Thomas Piketty ne ferait que légitimer les politiques d’austérité en leur conférant un vernis démocratique, ce qui était peu ou prou le plan de l’ancien ministre des finances allemand, Wolfgang Schaüble.”

Au vu de l’impuissance notoire du Parlement Européen, on n’ose imaginer à quoi ressemblerait le Parlement de la zone euro de Thomas Piketty. Compte tenu de la tendance de la “gauche de gouvernement” à former des grandes coalitions avec la droite pour modifier quelques virgules de textes, l’austérité ne serait certainement pas mise en défaut de sitôt, si l’on se base sur ses estimations et les espoirs de Benoît Hamon d’une victoire de Martin Schulz aux élections allemandes en septembre dernier. En revanche, la mise en place d’un tel organe ne pourrait être acceptée par l’Allemagne qu’à une condition : celle du transfert de toutes les compétences budgétaires des Etats membres de la zone euro vers ce Parlement, afin de mettre fin aux marges de manoeuvre nationales pour reporter les programmes d’austérité tant souhaités par la CDU-CSU et le FDP allemands. Comme le déclarait l’économiste et ancien ministre grec des finances Yanis Varoufakis au terme d’un débat en France, la proposition de Thomas Piketty ne ferait que légitimer les politiques d’austérité en leur conférant un vernis démocratique, ce qui était peu ou prou le plan de l’ancien ministre des finances de Mme Merkel, Wolfgang Schaüble.

Ainsi, les propositions de démocratisation des instances européennes qui se contente de conférer plus de pouvoir au Parlement Européen sont quasi-inutiles tant que la BCE demeure indépendante, que la Commission Européenne demeure aussi opaque et que le droit d’initiative citoyenne est tant limité. Surtout, de telles propositions nécessiteraient de franchir un nouveau palier d’intégration européenne en faveur d’une hypothétique démocratisation d’organes justement conçus pour ne pas l’être. Pour le futur proche, le cadre national demeure donc sans nul doute le cadre d’expression populaire le moins imparfait.

Les contradictions de Yanis Varoufakis et de Diem25

Économiste reconnu et ancien ministre des finances grec durant les 6 premiers mois du gouvernement Tsipras, Yanis Varoufakis s’est imposé comme l’un des critiques les plus reconnus de l’UE depuis sa démission après le non-respect du référendum “OXI” (ndlr: OXI signifie non en grec, choix exprimé par 61% des électeurs vis-à-vis du mémorandum d’austérité de la Troïka) de Juillet 2015. Désormais à nouveau enseignant à la London School of Economics, il publie Adults in the Room (Conversation entre adultes en français) pour dévoiler les coulisses des négociations européennes de 2015. Yanis Varoufakis a créé un mouvement dénommé Diem25 pour “démocratiser l’Europe”. Partant du constat de l’échec des revendications traditionnelles et rejetant l’option du “Lexit”, il propose une stratégie hybride de désobéissance concertée aux traités européens et d’indifférence aux menaces d’exclusion des institutions européennes. Cette proposition en apparence alléchante pour répondre à la division des gauches européennes sur cette question souffre pourtant d’importantes faiblesses.

L’éventualité de la sortie n’est jamais évoquée de manière cohérente : Varoufakis et son mouvement se prononcent effectivement contre, considérant que des référendums de sortie ne peuvent qu’être monopolisés par les droites dures qui en profiteraient pour appliquer leur programme nationaliste. Ce faisant, il convainc les instances européennes de sa préférence pour l’UE plutôt que pour la sortie de celle-ci, ce qui ne manquera pas d’affaiblir considérablement sa position dans les négociations.

L’Eurogroupe, la BCE et les instances politiques de l’UE n’auraient pas intérêt à céder aux demandes de leurs adversaires si ceux-ci ne sont pas prêts à remettre en cause leur appartenance aux institutions européennes. Malgré la primauté juridique des institutions européennes sur de larges pans de l’économie et de la politique des Etats-membres, les dissidents acquis au programme de Diem25 n’auraient qu’à répondre par la continuité de leur désobéissance. C’est alors que le réel rapport de force débuterait : si les “rebelles” disposent d’un poids important dans la zone euro ou dans l’UE en général – suivant le type de politiques combattues – il est possible de faire céder les organisations européennes sur bon nombre de points et d’obtenir une avancée, même partielle.

Mais si la désobéissance se cantonne à quelques villes, quelques régions ou à un ou deux Etats faibles de l’UE, l’asymétrie de puissance demeurera considérable et les mesures prises par les organes européens forceront le retour à la table des négociations. C’est la situation qu’a connu la Grèce : après avoir refusé pendant 6 mois de se soumettre aux diktats de la Troïka, elle s’est retrouvée à cours d’argent et un contrôle des capitaux a été imposé par la BCE. La Grèce a été forcée de choisir entre sortie de la zone euro et obéissance aux politiques néolibérales. La position de Varoufakis est alors plus ambigüe que jamais : dans son dernier livre, il considère la sortie préférable à la soumission mais se refuse en à parler – tout comme Syriza avant les élections de 2015 – afin de faire porter la responsabilité de l’exclusion sur l’UE. Si la sortie est une option envisageable, pourquoi ne pas la brandir comme menace dans les négociations ? Pourquoi ne pas être parfaitement clair avec le peuple et le préparer à cette éventualité ?

Evidemment, Diem25, comme n’importe quel David opposé à un Goliath, est optimiste. L’objectif du mouvement est de créer un front d’opposition à l’Europe néolibérale transcendant les appartenances partisanes, une organisation qui soit suffisamment mobilisatrice pour “créer un demos européen” au lieu de se résigner à utiliser seulement les structures nationales dans la lutte. On ne peut que souhaiter la réussite de Diem25 dans sa volonté de concrétiser le vieux rêve d’un internationalisme européen, au moins temporaire, permettant de transformer l’UE et la zone euro. Si le mouvement y parvenait, il s’agirait du plus grand bouleversement politique sur le vieux continent depuis la chute des régimes communistes autoritaires en 1989.

“Il est impossible de bâtir une stratégie de transformation radicale de l’Europe en espérant vainement un alignement des astres dans une majorité de pays européens, qu’il s’agisse de l’arrivée simultanée de gouvernements de gauche radicale au pouvoir ou du soulèvement d’un peuple européen espéré par Diem25.”

Toutefois, les mouvements anti-TAFTA, anti-CETA ou autres sont demeurés faibles malgré la popularité de leurs positions dans les populations. Le dernier mouvement étant parvenu à une puissance notable à l’échelle européenne était le Forum Social Européen et cela commence à dater. Dans une union plus divisée que jamais et avec très peu sinon aucun relais au sein des mouvements sociaux et des partis dans les cadres nationaux – Diem25 ne souhaite pas s’associer à des formations politiques pour rester ouvert à tous – on est en droit d’être sceptique sur les chances de succès du mouvement. Surtout, il est étrange d’entendre un tel discours de la part de Yanis Varoufakis, personnage flamboyant qui ne se réfère presque jamais au peuple grec dans son livre, donnant à penser que les tractations bruxelloises n’étaient qu’une partie d’échecs entre puissants alors que l’austérité, les privatisations, la destruction du droit du travail et la récession ont eu des conséquences bien réelles sur des millions d’individus.

De même, Syriza, n’a pas non plus appelé à une mobilisation de soutien en Europe alors même que le continent entier a vécu au rythme de la confrontation gréco-européenne pendant 6 mois. Les ambitions personnelles de Tsipras et de Varoufakis et leur distance manifeste avec le peuple grec sont justement l’exemple même de ce qu’il ne faut plus faire.

Ainsi, la stratégie de Diem25, basée sur un internationalisme utopiste hérité du 19ème siècle, fait largement fi de la – triste – réalité des rapports de force. Etant donné la difficulté pour la gauche radicale de remporter les élections dans un seul pays européen – la Grèce et le Portugal étant les seuls exemples et leurs résultats plus que mitigés – il est impossible de bâtir une stratégie de transformation radicale de l’Europe en espérant vainement un alignement des astres dans une majorité de pays européens, qu’il s’agisse de l’arrivée simultanée de gouvernements de gauche radicale au pouvoir ou du soulèvement d’un peuple européen espéré par Diem25. L’éventualité d’une sortie de l’Union Européenne ou de la zone euro doit donc être considérée sérieusement.

Le “Lexit”, point de discorde

Malgré les effets désastreux de la construction européenne sur la démocratie, les droits des travailleurs, les systèmes de protection sociale, les services publics ou l’agriculture, l’option de la sortie des traités européens fait figure de tabou à gauche alors que les populations y sont de plus en plus enclines et que la réalité oblige à l’envisager en cas d’échec des volontés de renégociation. Toute ambiguïté ou toute déclaration légèrement “eurosceptique” est systématiquement clouée au pilori par les médias dominants et les donneurs de leçons désavoués depuis des lustres. Alors pourquoi la gauche s’interdit-elle encore de penser le “Lexit”, non comme fin en soi, mais comme une éventualité préférable à la prison austéritaire et ultralibérale qu’est l’UE ?

Les arguments sont connus : l’UE aurait apporté la paix sur un continent ravagé par deux guerres mondiales et des millénaires de combat, y renoncer signifierait aider les nationalistes dangereux qui sont déjà aux portes du pouvoir. Yanis Varoufakis, comme beaucoup d’autres, explique d’ailleurs son refus de cautionner un “Lexit” par le fait qu’une campagne de sortie de l’UE dans le cadre d’un référendum national serait automatiquement dominée par les forces réactionnaires et nationalistes. Une telle affirmation est un aveu d’impuissance et de lâcheté absolu : si l’extrême-droite parvient obligatoirement à bâtir son hégémonie idéologique sur ce sujet, la gauche n’a plus qu’à vendre des réformes de l’UE auxquelles plus personne ne croit et à soutenir les néolibéraux par “front républicain”.

Si la sénilité intellectuelle de la gauche l’empêche de concevoir ce risque pour parvenir à respecter ses engagements de démocratie et d’harmonie sociale et environnementale, l’ordolibéralisme s’appliquera sans fin jusqu’à ce que la cage de fer soit brisée par la haine nationaliste et la rengaine xénophobe. Se refuser à lutter contre l’extrême-droite dans les référendums en lui préférant toujours l’oligarchie néolibérale “ouverte” revient à reconnaître la victoire irréversible de ces deux courants sur la scène politique.

Il est possible d’avoir une critique radicale de l’Europe, jusqu’à la sortie, et ne pas laisser de terrain à la droite radicale. Le référendum français de 2005 a prouvé que cela était possible, cette victoire n’a pas été uniquement celle des haines racistes. Le Brexit est en train de faire éclater au grand jour l’incompétence et l’irresponsabilité du UKIP et de l’aile droite du parti conservateur. Ces derniers fuient les responsabilités, cherchent d’autres boucs émissaires et prônent un monde toujours plus inégalitaire et antidémocratique. En face, une alternative s’est imposée en un temps record et les Britanniques la plébiscitent toujours davantage : celle du Labour de Jeremy Corbyn. Au Royaume-Uni, c’est bien le Brexit qui a achevé la droite radicale et fait renaître l’espoir.

“L’extrême-droite se nourrit des renoncements, des peurs et du désir égoïste de préserver – avec un certain chauvinisme – ce qui peut l’être. Face à cela, un “Lexit” propose une sortie par le haut de la prison ordolibérale qui a des chances de conquérir le vote des sceptiques.”

D’aucuns mettront en avant les conséquences économiques néfastes : celles-ci s’expliquent entièrement par la politique désastreuse du parti conservateur et du New Labour. Si le gouvernement britannique s’était préoccupé de la sauvegarde de l’industrie et de sa modernisation par des investissements conséquents dans les usines menacées et la recherche et développement, la productivité moyenne du Royaume-Uni ne serait pas la plus faible parmi les pays développés. Au lieu de cela, les gouvernements Thatcher, Major, Blair, Brown, Cameron et May n’ont fait qu’encourager la destruction du secteur secondaire, le jugeant archaïque et trop peu rentable, pour développer une économie de bulle immobilière, de petits boulots précaires dans les services et une industrie financière toujours plus prédatrice.

Une structure économique aussi fragile est un château de cartes, il est en train de s’effondrer. Bien sûr, un choc économique important est à envisager à court-terme chez les autres Etats mettant en oeuvre une sortie. Il y a même de grandes chances que celui-ci soit inévitable. Mais nous sommes à la croisée des chemins : ou de nouvelles bulles financières éclatent, nos entreprises industrielles disparaissent les unes après les autres et la misère et la colère rance explosent, ou bien nous décidons d’engager une reconstruction de notre Etat, de nos services publics et de notre économie sur des bases saines, en offrant à la population une raison de se fédérer en peuple pour bâtir un avenir meilleur.

Au vu de la demande pour un changement politique radical et de l’inévitabilité de la détérioration socio-économique, environnementale et démocratique dans un scénario de prolongement du statu-quo, il est suicidaire de ne pas avoir le courage d’assumer le risque d’une éventuelle sortie devant les électeurs. L’extrême-droite se nourrit des renoncements, des peurs et du désir égoïste de “préserver” – avec un certain chauvinisme – ce qui peut l’être. Face à cela, un “Lexit” propose une sortie par le haut de la prison ordolibérale qui a des chances de conquérir les votes des sceptiques si la campagne est menée avec honnêteté et sérieux.

“L’appui de millions d’européens, peu importe leurs affiliations politiques, sera un atout décisif dans le rapport de force avec les forces néolibérales et réactionnaires, qui pourra servir de tremplin à la construction d’une Europe alternative dans le cas d’un échec des négociations et d’un “Lexit”.”

Bien sûr, le “Lexit” ne doit pas être une fin en soi, seulement un joker absolu dans le face-à-face avec l’oligarchie bruxelloise. Si les négociations ne donnent pas des résultats suffisants sur la lutte contre le pouvoir des lobbys, la convergence fiscale, sociale et environnementale ou la fin de l’austérité, le “Lexit” sera la carte à abattre. La désobéissance civile prônée par Diem25 est évidemment à mettre en oeuvre, mais elle ne peut servir de solution de long-terme. Quant à un mouvement populaire de contestation pan-européen, il s’agit d’une priorité pour construire l’Europe alternative que nous revendiquons depuis si longtemps. L’initiative de Diem25 doit être appuyée malgré la personnalité ambigüe de Yanis Varoufakis. Tout mouvement de gauche radicale arrivant au pouvoir doit appeler à serrer les rangs derrière toutes les organisations à même d’aider à la réussite d’un projet de réforme radicale de l’UE.

L’appui de millions d’européens, peu importe leurs affiliations politiques et le gouvernement en place dans leurs pays, sera un atout décisif dans le rapport de force avec les forces néolibérales et réactionnaires, qui pourra servir de tremplin à la construction d’une Europe alternative dans le cas d’un échec des négociations et d’un “Lexit”. C’est justement le travail du “Plan B”, dont le cinquième sommet s’est tenu ce week-end au Portugal en pied de nez au traité de Lisbonne adopté dix ans plus tôt. Il est heureux que celui-ci fédère des membres de Die Linke, du Bloc de Gauche portugais, du Parti de Gauche suédois, de l’alliance rouge-verte danoise, de Podemos, du Parti de Gauche – quasiment fondu avec la France Insoumise – et de formations plus marginales en Grèce et en Italie derrière une stratégie commune dite “plan A – plan B” similaire à celle défendue par Jean-Luc Mélenchon durant la campagne présidentielle.

Bien que cette initiative soit assez peu médiatisée et dominée par les représentants politiques, l’avancement progressif des négociations et l’optimisme qui s’en dégage témoignent de la popularité grandissante de cette stratégie au sein des élites politiques européennes. Plus ce “plan B” grandira en popularité et en précision, plus la gauche européenne disposera d’un cadre d’action cohérent alliant une feuille de route stratégique – “plan A – plan B” – et le soutien mutuel des forces alliées pour le mener à bien.

“Epaulée par une mobilisation pan-européenne de masse et la menace d’un référendum de sortie, la demande de renégociation des traités européens peut aboutir, surtout si elle émane de poids lourds de l’UE et de la zone euro.”

L’attaque simultanée des forces néolibérales contre les derniers restes de l’Etat-providence et de l’extrême-droite contre la solidarité internationale et interclassiste ne peut conduire la gauche à attendre l’éclatement des contradictions et des colères, comme certains marxistes l’espéraient dans les années 1930. Les appels niais à des transformations cosmétiques de l’UE ne font plus recette. Voilà trente ans que les mots d’ordre sont les mêmes. Or la situation a évolué et nous sommes attendus de pied ferme pour combattre nos adversaires jusqu’au bout à travers une tactique cohérente. Les derniers naïfs qui croient à une renégociation aisée face à des ennemis surpuissants et qui sont prêts à jeter à la benne leur programme pour rester dans l’UE sont en train de disparaître : à l’élection présidentielle française, cette position incarnée par Benoît Hamon – quasi-unique point de discorde avec Jean-Luc Mélenchon – a récolté à peine 6% des suffrages.

Le défaitisme de ceux qui affirment que la renégociation est impossible car elle requiert l’unanimité, position portée par l’UPR de François Asselineau par exemple, nie la réalité du rapport de force: nombreux sont les Etats en infraction avec les principes juridiques européens sans que rien ne leur en coûte (les limites arbitraires de déficit et de dette publique imposées par le Traité de Maastricht ne sont guère respectées et les Etats d’Europe Centrale flirtent avec les frontières des critères démocratiques). Epaulée par une mobilisation pan-européenne de masse et la menace d’un référendum de sortie, la demande de renégociation des traités européens peut aboutir, surtout si elle émane de poids lourds de l’UE et de la zone euro. Sinon, il sera temps d’abandonner une Europe, qui au lieu de nous protéger, nous amène chaque jour plus proches d’un conflit généralisé.

Crédits photos: ©Sam Hocevar. Licence : Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

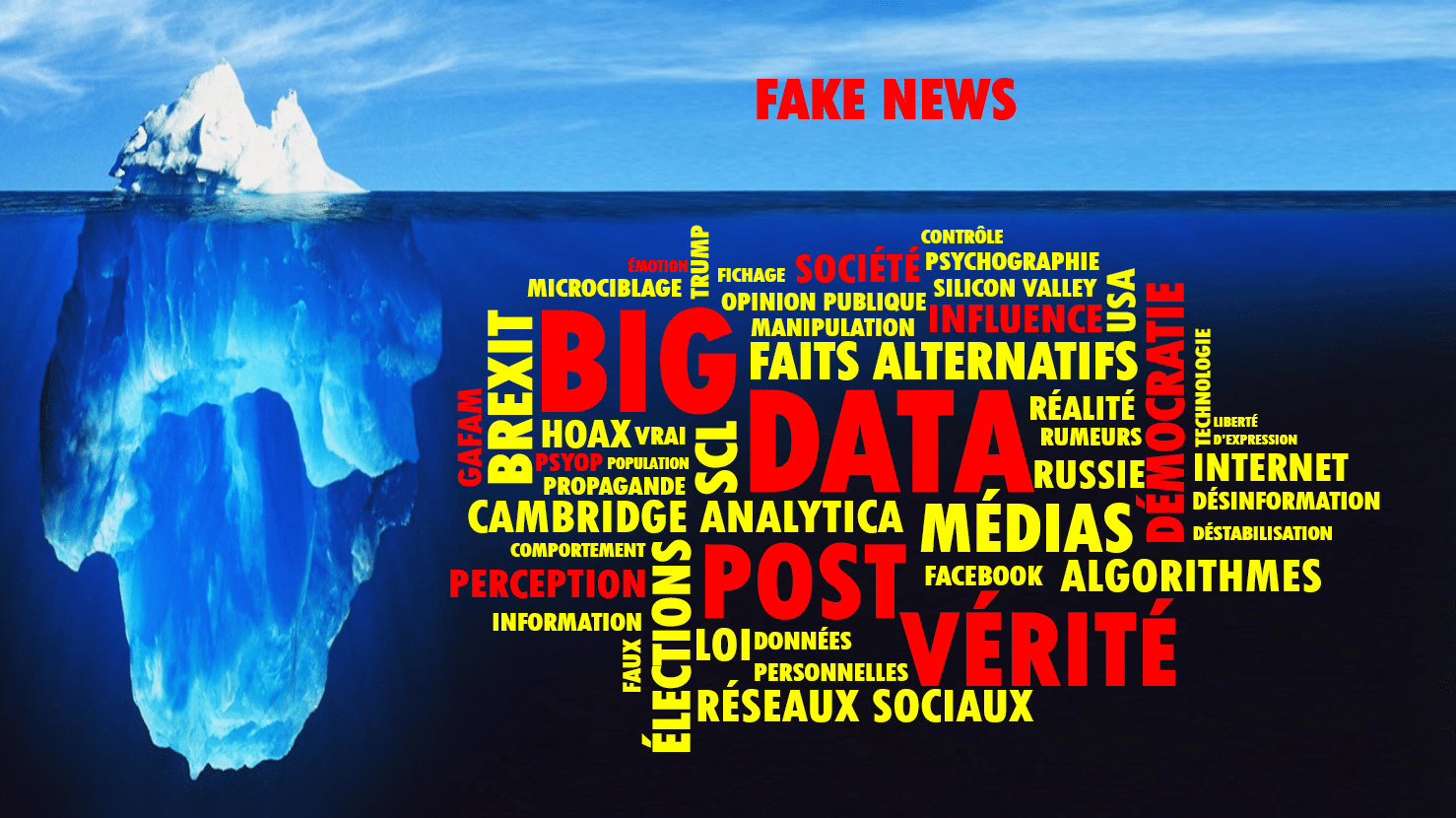

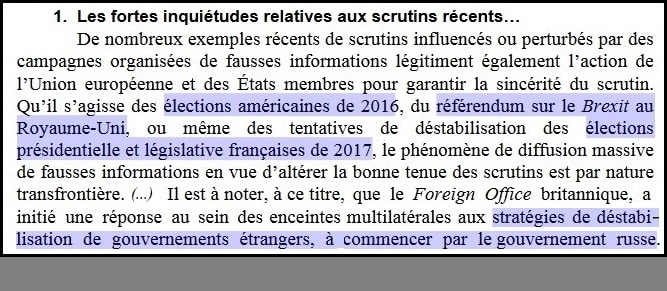

Lors de la présentation de ses vœux à la presse, en janvier dernier, Emmanuel Macron a exprimé sa volonté de créer une “loi anti fake news” afin de réguler la circulation des fausses informations en période électorale. Il avait lui-même été directement visé pendant la campagne des présidentielles de 2017.

Lors de la présentation de ses vœux à la presse, en janvier dernier, Emmanuel Macron a exprimé sa volonté de créer une “loi anti fake news” afin de réguler la circulation des fausses informations en période électorale. Il avait lui-même été directement visé pendant la campagne des présidentielles de 2017.

« Sur une période d’un peu plus d’un siècle, les leaders américains ont utilisé toute une variété d’outils pour influencer les électeurs dans des pays étrangers. Nous avons choisi des candidats, les avons conseillés, financé leurs partis, conçu leurs campagnes, corrompu les médias pour les soutenir et menacé ou calomnié leurs rivaux. (…) Condamner l’ingérence dans les élections étrangères est parfaitement raisonnable. Cependant, tous ceux qui hurlent contre les Russes à Washington ferment hypocritement les yeux sur certains chapitres de [notre] histoire. »

« Sur une période d’un peu plus d’un siècle, les leaders américains ont utilisé toute une variété d’outils pour influencer les électeurs dans des pays étrangers. Nous avons choisi des candidats, les avons conseillés, financé leurs partis, conçu leurs campagnes, corrompu les médias pour les soutenir et menacé ou calomnié leurs rivaux. (…) Condamner l’ingérence dans les élections étrangères est parfaitement raisonnable. Cependant, tous ceux qui hurlent contre les Russes à Washington ferment hypocritement les yeux sur certains chapitres de [notre] histoire. »

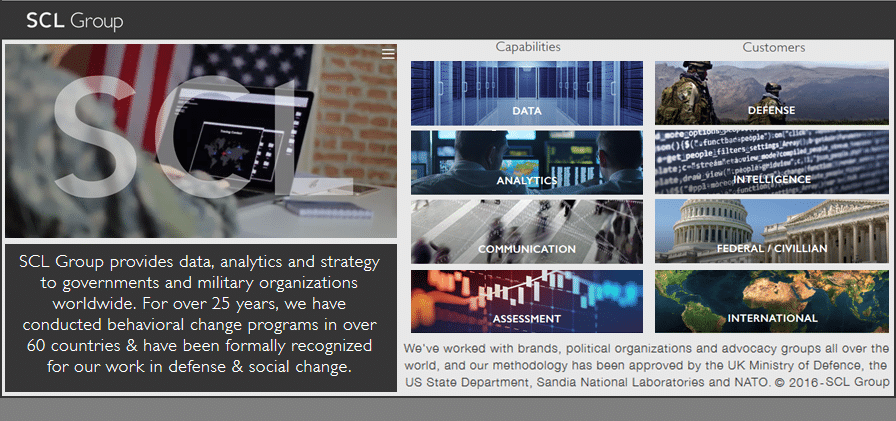

C’est durant la primaire républicaine que le nom Cambridge Analytica apparaît pour la première fois dans la presse : en décembre 2015 le quotidien britannique The Guardian publie

C’est durant la primaire républicaine que le nom Cambridge Analytica apparaît pour la première fois dans la presse : en décembre 2015 le quotidien britannique The Guardian publie

Le panorama se trouble encore plus lorsque le nom de

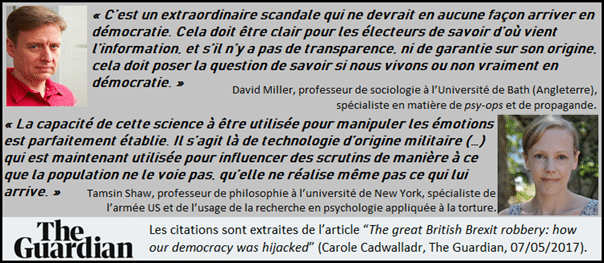

Le panorama se trouble encore plus lorsque le nom de  En effet, la mise en cause de Facebook donne une ampleur inattendue à l’affaire qui devient le “scandale Facebook-Cambridge Analytica“, au point que Mark Zuckerberg doit s’expliquer face aux membres d’un Comité du Sénat américain. Car c’est effectivement la société de Palo Alto qui se retrouve en partie à la base de toute cette histoire. D’une part, elle a bâti son modèle économique sur la collecte des informations que les membres du réseau social (plus de 2 milliards) lui fournissent, participant ainsi à un fichage de la population. Un fichage certes à visée commerciales (98% de son chiffre d’affaires repose sur la vente de publicité ciblée) mais Facebook endosse toutefois la responsabilité d’avoir permis à des entreprises extérieures –comme Cambridge Analytica– de siphonner les données personnelles de millions d’usager sans leur consentement, et à des fins politiques. Enfin, c’est cette plateforme qui a été le plus largement utilisée pour propager les messages ciblés –dont bon nombre de fake news– qui avaient pour but d’influencer les électeurs.

En effet, la mise en cause de Facebook donne une ampleur inattendue à l’affaire qui devient le “scandale Facebook-Cambridge Analytica“, au point que Mark Zuckerberg doit s’expliquer face aux membres d’un Comité du Sénat américain. Car c’est effectivement la société de Palo Alto qui se retrouve en partie à la base de toute cette histoire. D’une part, elle a bâti son modèle économique sur la collecte des informations que les membres du réseau social (plus de 2 milliards) lui fournissent, participant ainsi à un fichage de la population. Un fichage certes à visée commerciales (98% de son chiffre d’affaires repose sur la vente de publicité ciblée) mais Facebook endosse toutefois la responsabilité d’avoir permis à des entreprises extérieures –comme Cambridge Analytica– de siphonner les données personnelles de millions d’usager sans leur consentement, et à des fins politiques. Enfin, c’est cette plateforme qui a été le plus largement utilisée pour propager les messages ciblés –dont bon nombre de fake news– qui avaient pour but d’influencer les électeurs.

La volonté du gouvernement de lutter contre les fake news devrait être l’occasion de s’attaquer à la racine du problème des nouvelles formes de manipulation de l’information, notamment en se penchant sérieusement sur certaines questions de fond qui ont été évitées jusqu’à présent. Il paraît clair que nous n’avons pas encore pris la mesure de la gravité des révélations de ces derniers mois alors qu’elles remettent en cause les fondements de notre système démocratique, pourtant déjà bien mal en point.

La volonté du gouvernement de lutter contre les fake news devrait être l’occasion de s’attaquer à la racine du problème des nouvelles formes de manipulation de l’information, notamment en se penchant sérieusement sur certaines questions de fond qui ont été évitées jusqu’à présent. Il paraît clair que nous n’avons pas encore pris la mesure de la gravité des révélations de ces derniers mois alors qu’elles remettent en cause les fondements de notre système démocratique, pourtant déjà bien mal en point.