Fermée en ces temps de pandémie mais déjà depuis longtemps abandonnée, souvent critiquée face aux séduisantes plateformes en ligne, attaquée directement par les risques sanitaires de notre temps, la salle de cinéma n’a pas fini de décliner en termes de fréquentation. Désuète ou socialement d’actualité ? Dépassée ou en regain de puissance ? Une chose est sûre : la salle de cinéma n’a pas dit son dernier mot.

S’il est une rengaine à laquelle nous sommes habitués, c’est celle de la mort du cinéma. D’abord menacé par le parlant, par la couleur ensuite, par les postes téléviseurs, puis par internet, enfin aujourd’hui le cinéma semble rencontrer la nouvelle évolution de ce boss final qui le menace : les plateforme de video-on-demand (VOD).

L’uberisation du cinéma : la suppression des intermédiaires

Reprenant en version 2.0 le principe de la location de DVD (si, si, Netflix est un service de location de DVD à l’origine), les plateformes telles que Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. permettent au consommateur de trouver une offre diverse, variée, qui couvre à peu près tous les genres et goûts imaginables, à des prix ne dépassant souvent pas le prix moyen d’un abonnement de téléphonie mobile. A titre d’exemple, l’abonnement Netflix le plus riche en possibilités est à 14,99€ mensuels, soit le prix de moins de deux tickets de cinéma, pour une infinité de contenus à disposition, et sans engagement.

Certes, dans la foulée de ce qu’on appelle désormais une uberisation de la société, les services sont individualisés, les intermédiaires supprimés. Plus besoin de salle de cinéma ou même de DVD pour accéder à des contenus, parfois introuvables ailleurs, de qualité et qui sont taillés sur mesure. Par la suppression du rôle de médiateur de l’œuvre cinématographique qu’ont les exploitantes et les exploitants des salles de cinéma, les plateformes trouvent ici le moyen d’éliminer un acteur du marché : tout film ou série Netflix ne donnera ses recettes qu’à Netflix, et à personne d’autre. Paradoxalement, en promouvant une démocratisation de l’accès à l’offre culturelle, on l’enferme dans des bulles d’acteurs économiques qui produisent, distribuent et exploitent, seuls, le produit. À eux seuls, ils reprennent le travail de toute une chaîne économique, dûment réglementée par la loi en France car elle implique une multitude d’acteurs différents.

L’exception culturelle française en jeu : l’affaire Okja (Cannes 2017)

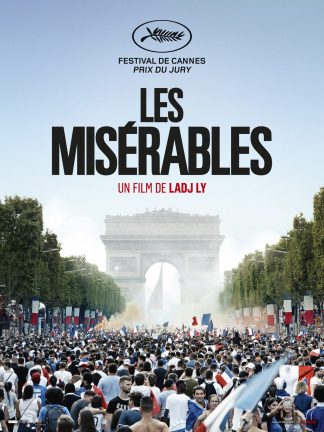

Lors du Festival de Cannes 2014, deux films sont sélectionnés en compétition (dont Okja, du coréen Bong Joon Ho, qui allait obtenir la Palme d’Or en 2019) et ne sortent pas en salles car distribués uniquement sur Netflix. La réaction ne se fait pas attendre, un communiqué de presse de la Fédération Nationale des Cinémas Français (qui font partie du Conseil d’administration du Festival) l’indique : la situation est grave, et le Festival remet en cause l’industrie et la chaîne économique dans son intégralité par cette sélection d’un film qui ne fera pas travailler les exploitants français. « Qu’en sera-t-il demain, si les films sélectionnés au Festival de Cannes ne sortent pas en salles ? Remettant ainsi en cause leur nature cinématographique ? » s’interrogent les exploitants.

« Qu’en sera-t-il demain, si les films sélectionnés au Festival de Cannes ne sortent pas en salles ? Remettant ainsi en cause leur nature cinématographique ? » s’interrogent les exploitants.

Le patron du Pacte, Jean-Christophe Labadie, s’était même exprimé, estimant que « Netflix veut clairement la mort des salles. » En effet, en France, un film ne peut être diffusé sur les plateformes de vidéo à la demande que 36 mois après sa sortie en salle. Ce système qui permet de favoriser la vie d’un film en salle de cinéma est appelé communément « chronologie des médias » et, unique au monde, est l’illustration de l’exception culturelle française. Ceci associé au fait que tout ticket de cinéma vendu en France rapporte une « taxe CNC » qui est réinjecté dans l’avance sur recettes pour la production de films, pour Netflix le calcul serait négatif : sortir un film en France reviendrait à perdre 36 mois de visibilité (et d’exclusivité sur le film) et à financer d’autres films que ceux produits par la firme.

Sous la pression, le Festival décide de maintenir la sélection des deux films tout en promettant de ne plus sélectionner que des films qui sortent en salle dans ses différentes sélections.

« Dorénavant, tout film qui souhaitera concourir en compétition à Cannes devra préalablement s’engager à être distribué dans les salles françaises. »

« Dorénavant, tout film qui souhaitera concourir en compétition à Cannes devra préalablement s’engager à être distribué dans les salles françaises. » indique le communiqué du Festival à l’issue de cet épisode. Le Point avait fait un article récapitulatif de « l’affaire Okja » qu’on peut lire pour aller plus loin.

La salle de cinéma est vitale à la filière dans son ensemble

La salle reste un pilier de l’industrie. On le voit dans ces temps d’épidémie et d’annulations d’avant-première, les exploitants montrent bien qu’ils sont les acteurs sur lesquels repose la filière cinéma, autant économiquement que symboliquement. « Si les salles ferment, on est tous au chômage » indique un producteur lyonnais. En effet, les producteurs comme l’ensemble de la filière, comptent sur les financements CNC et les recettes en salle pour pouvoir faire fructifier leur activité.

« Si les salles ferment, on est tous au chômage. »

En parallèle, les salles doivent innover pour attirer de nouveaux publics ou ramener les spectateurs au cinéma. La solution trouvée par les grands groupes tient en deux mots : l’innovation technologique. Multiplication des salles 4K, des expériences immersives, et mise en place d’abonnements, aux mêmes prix que les abonnements aux plateformes permettant un accès illimité à la salle de cinéma sans davantage que 6 ou 12 mois d’engagement selon la situation du bénéficiaire.

Si la plupart de ces innovations ou programmes de retour vers la salle ont eu pour effet d’augmenter drastiquement les prix dans les cinéma (une place plein tarif pouvant désormais dépasser les 15 € dans certains cinémas), cela a eu pour conséquence directe soit d’éloigner certains publics les plus défavorisés d’un des lieux culturels qui restait jusqu’à présent le plus accessible ; soit de mettre la sortie au cinéma au même niveau que la sortie au théâtre ou à l’opéra : une exception. D’ailleurs, Pathé expérimente depuis 2013 déjà la numérotation et la réservation à l’avance des places dans ses salles. Un seul but : aller vers une marge supplémentaire pour les exploitants en fonction de la qualité de la place. On passe donc progressivement d’un lieu culturel où, quelque soit sa place, quelque soit son heure d’arrivée, on paye la même chose, à un lieu, comme ces temples chers à Bourdieu, où ceux qui auront les moyens se paieront un carré d’or au milieu, tandis que les pauvres auront les strapontins.

Les indépendants reprennent le rôle social de la salle de cinéma

Pas assez riches pour innover technologiquement, ou simplement pas branchées sur ces thématiques, les salles indépendantes innovent d’une autre manière. Conscientes que le rôle de médiation de la salle se perd, elles reprennent avec fierté et succès ce rôle social primordial qu’est celui de la salle de cinéma.

À titre d’exemple, le développement de ciné-clubs, d’avant-premières, de projections accompagnées de débats avec des associations, ou encore de formules curieuses comme les ciné-surprises, les ciné-brunchs, etc. n’ont qu’un seul but : recréer un public d’habitués, une clientèle fidèle au cinéma, en tant que lieu, et pas une clientèle volage qui ne viendrait voir que les films qu’elle a envie de voir.

Il en va de notre conception de l’offre culturelle : expérience individuelle, ou vécu collectif ?

Veut-on une offre culturelle organisée par algorithmes, taillée sur mesure grâce à nos données personnelles et ce qu’on regarde déjà ? Ou préfère-t-on une offre culturelle éditorialisée, liée à un ou plusieurs lieux, vécus comme des sanctuaires de la réception de cette offre, et animés par des chamans : les programmateurs. La comparaison religieuse est sous nos yeux : telle l’Église, la salle de cinéma est un endroit où on reçoit un message vertical pendant deux heures, pour ensuite écouter son interprétation par un homme souvent habillé en noir et aux traits fatigués, qu’il soit curé ou critique de cinéma.

Il ne s’agit pas ici de reprendre le rôle religieux de l’Eglise dans la société, mais plutôt de récupérer cette mission sociale vitale qui était assurée, en son temps, par celle-ci : la cohésion du groupe, l’expérience collective de moments forts, la discussion, le dialogue, l’échange. Ainsi, on pourrait faire comme nos parents : aller au cinéma, se faire subjuguer collectivement avec son ou sa partenaire afin de partager ensemble une expérience forte, qui n’aura ni besoin de 4K, ni besoin de souffles d’air ou de siège qui tremble. Seulement, avec Netflix c’est plus facile, la zone de confort est à disposition, et le visionnage moins coûteux.

La salle de cinéma propose de sortir de sa zone de confort pour se découvrir soi-même. Contre l’expérience artificielle de la technologie, elle propose l’expérience passionnelle, sensorielle, du vécu collectif. Elle permet de raconter une autre histoire que celle des gens qui regardent, chacun chez soi, des contenus déterminés par algorithme, tout en se faisant livrer à manger par un auto-entrepreneur en situation précaire.

Elle permet d’avoir un intermédiaire entre l’objet culturel et son spectateur. Simple conseil souvent de la part des exploitants, l’expression de cet intermédiaire se fait souvent chez les indépendants sous la forme de séances spéciales, ciné-club, ciné-surprise, ciné-brunch… au cours desquels le programmateur sort de sa cabine pour partager avec le spectateur les raison de son choix artistique de programmer le film en question.

De plus, aller au cinéma, c’est financer le cinéma français. Par la taxe CNC sur les billets vendus, ledit Centre national de la cinématographie et de l’image animée aide au financement de quelques centaines de films par an, autant de films produits ou co-produits en France, souvent tournés sur le territoire, avec des équipes françaises : un circuit court.

Alors si les plateformes de VOD offrent quelques avantages et une diversité de l’offre certaine, pensons les bien comme des outils complémentaires, et non en remplacement de la salle de cinéma. Car si le cinéma est né dans les sous-sols du Grand Café en décembre 1895, c’est que la technique a dès le début rencontré son public. L’image, sans intermédiaire, sans expérience collective, n’a plus la même valeur, plus la même saveur. Et paradoxalement, nous touche moins individuellement.