Des suffragettes revendiquant l’égalité des droits aux grèves féministes contemporaines, les mouvements féministes ont pu constituer différentes tentatives de dépasser les divisions de classe. Celles-ci continuent pourtant d’opposer les intérêts matériels des travailleuses à ceux des femmes de la bourgeoisie. Retour sur leurs diverses « vagues » du féminisme, et la manière dont elles ont chacune abordé la question de la classe sociale. Par Sara R. Farris, sociologue à la Goldsmiths University à Londres. Traduit par Maud Barret Bertelloni.

La classe est-elle le sujet qui fâche pour le féminisme ? Présente partout, elle est rarement discutée. Dès leurs débuts, les mouvements féministes ont constitué une tentative de dépasser les divisions de classe et de réunir sous un même toit les femmes de toutes origines sociales. Chaque femme fait fondamentalement l’expérience de formes de violence et d’oppression – à l’intérieur comme à l’extérieur du foyer -, spécifiques aux femmes en tant que femmes, ou à celles qui s’identifient comme femmes.

Cependant, les manières d’y répondre varient de manière significative selon la position sociale et l’appartenance de classe. Il suffit de penser aux difficultés que rencontrent des femmes pauvres pour s’extraire de situations domestiques abusives lorsqu’elles ne bénéficient pas de la stabilité économique nécessaire pour vivre seules, surtout lorsqu’elles ont des enfants à charge. Ou de songer aux difficultés rencontrées par ces mêmes femmes pour participer à des assemblées ou à des collectifs féministes, en raison de la durée de la journée de travail et du coût de la garde des enfants.

Les différences de classe ont traversé ce que l’on appelle communément les trois « vagues» du féminisme. Même si la métaphore de la vague associée à l’histoire des mobilisations des femmes demeure problématique – en raison de sa restriction à l’Occident autant que du risque qu’elle comporte de diluer l’hétérogénéité des mouvements féministes – elle permet de revenir sur les tensions de classe qui ont caractérisé les mouvements féministes tout au long de leur histoire.

Différences de classe dans les trois « vagues » féministes

Pendant la « première vague », entre la fin du XIXè et le début du XXè siècle, le cœur de la bataille du mouvement féministe naissant fut le droit de vote et l’égalité politique. En Occident, comme dans de nombreuses autres régions du monde, aucune femme ne jouissait de droits politiques : elles ne pouvaient ni élire leurs représentants ni se porter candidates aux élections. Alors que l’on retient que les femmes britanniques obtinrent le droit de vote en 1918 par le Representation of the People Act, on oublie souvent que les femmes ouvrières en demeurèrent exclues jusqu’en 1928 [le vote des femmes demeura censitaire et concernait les femmes payant l’impôt sur la propriété ou étant mariées à un homme soumis à cet impôt, NDLR]. Cela put advenir aussi parce que les premières suffragettes étaient des femmes bourgeoises, peu sensibles aux revendications des femmes issues de la classe ouvrière.

Encore aujourd’hui, l’accès aux droits reproductifs et économiques est largement déterminé par la classe.

Les tensions de classe propres à cette première vague du mouvement féministe, et particulièrement celui anglais, ont été largement documentées. L’historienne Jo Vellacott montrait dans son livre Pacifists, Patriots, and the Vote comment, à partir de 1915, les fractures dans les principales organisations suffragistes au Royaume-Uni ont débouché sur le contrôle de la part d’un groupe restreint de femmes bourgeoises, principalement londoniennes, sans représentation des femmes ouvrières et des femmes du Nord industrialisé. Plus récemment, l’historienne féministe Laura Schwartz a exploré dans son livre Feminism and The Servant Problem (2019) les relations et les conflits entre le mouvement suffragiste, d’une part, et les organisations naissantes des travailleuses domestiques de l’autre, souvent constituées des domestiques employées par les suffragettes elles-mêmes.

La « deuxième vague » du mouvement féministe, celle des grandes mobilisations des années 1960 et 1970, s’est principalement concentrée sur les droits reproductifs et économiques. Jusqu’au début des années 1970, l’avortement était encore illégal dans la majorité des pays occidentaux. Il n’a été légalisé qu’après ce grand mouvement – tout en rencontrant d’importantes limites. A l’époque, la majorité des femmes occidentales ne participait pas de manière active au marché du travail en dehors du foyer et demeurait exclue de nombreuses professions. C’est seulement à la moitié des années 1970, grâce à d’importantes mobilisations, qu’un nombre croissant de femmes a commencé à gagner en indépendance économique par le biais du travail salarié. Les différences de classe ont déterminé les manières dont les femmes ont pu bénéficier des fruits de ces batailles, voire la possibilité même d’y participer. Encore aujourd’hui, l’accès aux droits reproductifs et économiques est largement déterminé par la classe.

En ce qui concerne l’avortement, alors que la plupart des femmes qui ont recours à l’interruption volontaire de grossesse en Grande Bretagne appartient aux segments les plus pauvres de la société, ce sont les femmes issues des classes populaires qui rencontrent le plus d’obstacles dans l’accès à la planification familiale aux Etats-Unis, ce qui aggrave leur marginalisation économique. Dans les deux cas, la position économique des femmes constitue la raison principale pour laquelle les femmes peuvent ou non exercer leur « liberté » dans le choix d’avorter.

En ce qui concerne l’accès des femmes au marché du travail, si l’accès à l’emploi représente une victoire féministe, en ce qu’il a permis à de nombreuses femmes d’atteindre l’indépendance économique par le travail, cette victoire est nuancée par les différences qui existent dans les types de profession et les conditions de travail auxquelles les femmes ont accès en raison de leur appartenance de classe, ce qui influe sur les manières dont elles peuvent profiter de cette indépendance économique rudement gagnée. Pour beaucoup de femmes issues des classes populaires, un emploi dans des secteurs mal rémunérés comme la vente, la santé ou l’éducation primaire, avec de très bas salaires, implique de très longues journées de travail et des contrats précaires qui empêchent de fait leur indépendance et leur épanouissement personnel [près de soixante ans plus tard, que les femmes constituent toujours près de 80% des emplois à temps partiel, et ce type d’emploi est particulièrement fréquent dans les activités de nettoyage, de l’hébergement‑restauration, de l’éducation, de la santé et de l’action sociale. Source: INSEE. NDLR.].

La « troisième vague » féministe des années 1990 est caractérisée par deux évolutions principales. La première est la réélaboration du concept de genre, par l’intervention décisive de Judith Butler. La seconde concerne la centralité du concept d’intersectionnalité, nouveau mot d’ordre du féminisme. Ce dernier n’a pas seulement attiré l’attention d’un grand nombre de chercheuses ; il est aussi devenu un mot clé du militantisme féministe contemporain et des efforts visant à incorporer une approche intersectionnelle dans les lois anti-discrimination, au niveau national comme international.

L’intersectionnalité, c’est-à-dire l’attention spécifique aux diverses formes d’oppression subies par des corps non-blancs, non-hétérosexuels, non-bourgeois et non-valides, a émergé comme une réaction à l’égard de la tendance homogénéisante de la deuxième vague féministe, à qui l’on a reproché de faire coïncider le concept de femme avec les souffrances et les théories… de femmes blanches et bourgeoises.

Le langage des droits et de l’égalité politique est limité parce qu’il camoufle le fait que les femmes issues de classe populaire ne jouissent pas d’une pleine égalité.

Même si la préoccupation pour des questions de classe a toujours été présente dans les théories intersectionnelles, on leur reproche de mobiliser la « classe » comme l’une des dimensions entremêlées de l’oppression, constamment mentionnée, sans jamais être réellement examinée. On notera cependant que nombreuses théoriciennes féministes de l’intersectionnalité – comme Angela Davis, Patricia Hill Collins, Bell Hook, Nira Yuval-Davis ou Linda Martín Alcoff – y portent une attention toute particulière. L’autre critique récurrente soutient que l’intersectionnalité assimilerait les mécanismes de classe à ceux d’autres catégories, qui toutefois opèrent selon des logiques différentes.

En particulier, la superposition de catégories comme la « race », le genre et la classe dissimulerait le besoin d’adopter différentes stratégies politiques pour chacune d’entre elles. Si la lutte contre les oppressions se concentre souvent sur la reconnaissance de l’égalité des droits, une stratégie de la lutte des classes est, elle, fondamentalement abolitionniste, au sens où elle revendique une société sans classes. Pour cette raison, la classe ne pourrait facilement être insérée dans le paradigme de l’égalité politique, dominante dans le féminisme.

Hypocrisie du paradigme de l’égalité politique

Pour les féministes qui soulignent l’importance de la classe dans le projet d’autodétermination des femmes, le paradigme de l’égalité politique qui a dominé les différentes vagues pose lui-même problème, à cause de son insuffisance pour affronter les divisions de classe. Les revendications de l’égalité des droits camouflent le fait que ce paradigme égalitariste est construit à partir d’un sujet abstrait, détenteur de droits, qui à la fin se révèle… un sujet bourgeois.

Le paradigme de l’égalité politique universelle trouve en Occident son origine dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen, l’un des résultats remarquables de la Révolution de 1789. Olympe de Gouges a illustré la première les limites de la prétendue universalité de cette Déclaration, mettant en lumière à quel point elle concernait exclusivement les hommes, excluant de fait la moitié de la population humaine. Pendant cette même période mouvementée, les esclaves de la colonie française de Haïti mirent en lumière à quel point cette déclaration supposément universelle excluait aussi certains hommes : les esclaves dans les colonies et les ouvriers sans propriété, aussi, étaient exclus de l’universalité de tels droits. De 1791 à 1804, les esclaves d’Haïti sont ainsi devenus les protagonistes de l’une des plus extraordinaires révoltes anticoloniales, et le premier succès d’une révolution d’esclaves montra de manière concrète l’hypocrisie du paradigme de l’égalité politique universelle.

Ce détour nous aide ici à comprendre le problème complexe mais essentiel de la différence entre une stratégie centrée sur l’égalité politique et sur les droits – prédominante dans les mouvements féministes comme ailleurs – et une stratégie politique de classe.

Ce n’est pas un hasard si les femmes et les hommes sans propriété ont continué d’être exclus du droit de vote pour plus d’un siècle.

Olympe de Gouges et les esclaves d’Haïti ont illustré la manière dont le projet d’égalité politique inauguré par la Révolution française, à travers le langage des droits universels était issu des intérêts d’hommes de la Métropole, de classe moyenne et bourgeoise. Ce n’est pas un hasard si les femmes et les hommes sans propriété ont continué d’être exclus du droit de vote pour plus d’un siècle. Même lorsque le vote féminin est devenu une réalité, seules les femmes les plus aisées ont été admises dans le club de l’égalité politique, reproduisant ainsi les divisions et les exclusions déjà vues au début du mouvement pour le suffrage universel né des cendres de la Révolution française. L’esclavage, enfin, a continué de fonctionner comme moteur de l’économie coloniale capitaliste jusqu’à la fin du XIXè siècle. Lorsqu’il a été aboli, les Noirs des États-Unis – souvent pauvres et prolétaires – ont continué d’être officiellement ségrégués et exclus de nombreux espaces et services jusqu’à la fin des années 1960.

Pour celles et ceux qui soulignent l’importance de la classe pour le féminisme, le langage des droits et de l’égalité politique ne tient pas suffisamment compte des manières dont les femmes pauvres et issues des classes populaires – ainsi que, plus largement, tous les membres de la classe ouvrière – ne peuvent jouir pleinement de ces droits et donc de l’égalité politique. Encore aujourd’hui, la plupart des femmes pauvres et de la classe ouvrière n’a pas droit à l’aide juridictionnelle au Royaume Uni, et rencontre plus de difficultés à porter plainte en cas d’abus ou de violence domestique ou à se défendre par des voies juridiques d’autres abus. Les travailleuses domestiques migrantes ont seulement quelques mois pour changer de travail lorsqu’elles ont besoin de fuir leur employeur, puisqu’elles risquent de devenir clandestines et d’être expulsées. Ces différents exemples illustrent à quel point la revendication d’une égalité politique universelle ou d’un accès égal à la justice est sérieusement entravée pour les femmes issues de classes populaires.

Cela ne signifie pas que la lutte pour les droits politiques et l’égalité universelle ne soient pas pertinentes ou qu’elles soient inutiles d’un point de vue de classe. Au contraire, la perspective de l’égalité politique universelle a permis à de nombreuses femmes ouvrières et à nombreux autres sujets marginalisés d’obtenir une reconnaissance et une amélioration de la qualité de leur vie. Cependant, la critique de classe du paradigme des droits politiques souligne à quel point il ne parvient pas à couvrir entièrement les inégalités de classe, car ces dernières sont tellement consolidées dans notre société qu’elles empêchent dès l’origine l’accès à l’égalité politique. La vraie égalité ne peut ainsi être atteinte que dans une société sans classe.

Perspective féministe sur la classe

Une certaine tension de classe traverse les différentes vagues féministes – des luttes féministes pour l’égalité politique, dominées par des femmes bourgeoises, aux impasses du paradigme de l’égalité politique des droits face aux inégalités de classe. Mais de quelle classe s’agit-il ? Et comment a-t-elle été définie par les féministes ?

Même si l’égalité véritable ne peut être obtenue que dans une société sans classe, les féministes attentives aux inégalités de classe sont bien conscientes que celle-ci n’engendre pas nécessairement la fin de l’oppression de genre.

Les sciences sociales identifient deux approches principales au concept de classe : l’approche par la stratification sociale et l’approche antagoniste. La première classifie les personnes à partir de différents groupes ou « classes », définis en fonction de leurs revenus ou de leur statut. Elle considère la classe comme un marqueur de différenciation et représente généralement la société divisée en classes comme une pyramide stratifiée. Les personnes qui se trouvent en bas de la pyramide gagnent moins d’argent et ont un statut social plus humble – alors même qu’elles représentent un plus grand pourcentage de la société ; celles qui sont en haut bénéficient de revenus et d’un statut social plus élevé.

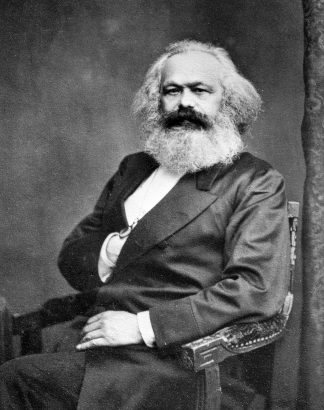

La deuxième approche, introduite par Karl Marx, fonde la classe dans la relation entre les personnes et les trois formes principales de revenus : le salaire, le profit et la rente. Les personnes dont le revenu est constitué par le salaire – la classe ouvrière – ne possèdent pas leurs moyens de production – les instruments qui permettent de travailler (le bureau, l’ordinateur ou les machines nécessaires à accomplir son travail). Les travailleurs et les travailleuses salariées dépendent des détenteurs du profit, c’est-à-dire l’autre classe, constituée par les détenteurs des moyens de production.

À la différence de l’approche par la stratification, l’approche antagoniste décrit les classes comme des relations sociales interdépendantes et en conflit et non comme des groupes séparés. Les travailleuses et les travailleurs salariés dépendent de leur employeur (celui qui détient le profit) afin de payer leurs factures et de survivre, mais ces employeurs ont besoin du travail pour d’extraire leur profit et rester au sommet de la pyramide sociale. L’antagonisme entre les deux classes dérive du contraste entre leurs intérêts, puisqu’une classe tire des bénéfices de l’appauvrissement de l’autre.

Certaines féministes, comme Christine Delphy ou Shulamith Firestone, ont contribué à l’approche antagoniste en soutenant que les femmes sont une classe spécifique à part entière, en conflit avec celle des hommes. Dans les années 1970, ces deux théoriciennes influentes ont soutenu que les femmes sont une classe opprimée ou une sous-classe opprimées par les hommes, auxquelles elles fournissent des services domestiques ou sexuels. La seule manière d’atteindre la libération est, selon elles, la cessation du travail domestique et sexuel. La spécificité de cette définition des femmes comme « classe », chez Delphy comme chez Firestone, est le refus du concept de classe dans sa conception économique. Autrement dit, l’approche par la stratification comme celle par l’antagonisme, malgré leurs différences substantielles, interprètent la classe comme une catégorie qui décrit la relation entre un individu et son accès au salaire et aux ressources économiques.

Au contraire, Delphy et de Firestone conçoivent la classe comme une catégorie qui décrit la relation hiérarchique entre les hommes et les femmes, dans laquelle ces dernières occupent une position subordonnée et opprimée. Cette définition est controversée, puisqu’elle implique davantage de solidarité entre des personnes du même sexe ou genre malgré des intérêts économiques contrastants – ce qui est souvent contredit par la réalité des divisions de classes.

Elle met toutefois en lumière un aspect important pour une perspective féministe de classe : la classe est à la fois une relation sociale d’interdépendance et d’antagonisme qui unit les hommes et les femmes qui partagent une même dépendance au salaire et une relation d’oppression qui peut opposer les personnes d’une même classe. Dans un même foyer, ouvrier ou bourgeois, l’homme opprime souvent la femme, surtout lorsqu’on tient compte que la division genrée du travail qui a, pendant des siècles, contraint les femmes à accomplir les tâches dévaluées par la société capitaliste (le travail de soin, la cuisine, le ménage).

Même si une stratégie politique de classe demeure abolitionniste, au sens où, selon ce paradigme, l’égalité véritable ne peut être obtenue que dans une société sans classe, les féministes attentives aux inégalités de classe sont bien conscientes qu’une société sans classe n’engendre pas nécessairement la fin de l’oppression de genre. Du reste, pendant les années 1960 et 1970, au cœur du mouvement féministe de la deuxième vague, de nombreuses femmes inscrites à des organisations communistes et socialistes se sont vite rendues compte qu’elles n’étaient pas traitées comme des alliées politiques comme les autres. Alors que les hommes avaient acquis des rôles de premier plan à l’intérieur de ces organisations, elles étaient souvent restées reléguées à des occupations techniques et leur demande d’émancipation n’était pas prise au sérieux.

Est-ce que cela signifie que la solidarité de classe est seulement un mirage, tout comme l’idée d’une solidarité entre femmes, indépendamment de leur appartenance de classe ? Pas nécessairement. Récemment, des féministes marxistes ont revisité les débats sur la classe et le féminisme, réunies dans les « théories de la reproduction sociale ». Cinzia Arruzza soutient que l’on doit comprendre la grève comme un outil stratégique des mobilisations féministes. Tithi Bhattacharya propose le paradigme de la reproduction sociale, une approche focalisée sur le travail de soin que les femmes accomplissent à l’intérieur et à l’extérieur du foyer – pour comprendre les luttes de classe féministes.

Ce que montrent, dans tous les cas, ces différentes expériences, est que la classe est une relation sociale inévitablement liée à d’autres relations sociales, comme le genre et la « race ». Les travailleuses et les travailleurs sont des sujets situés sur ces axes, et incarnent et subissent les contradictions et inégalités que ces différentes relations sociales impliquent.

Sara R. Farris est professeure de sociologie à l’université Goldsmiths de Londres et autrice de Femoniationalism : in the name of Women’s Rights (Duke University Press, 2017). Cet article est extrait d’une publication collective, éditée par Catherine Rottenberg, This is not a textbook Feminism (Goldsmiths University Press, 2023).