À plus de 50 ans de la mort du Général et de 100 ans de la fondation du PCF, le « gaullo-communisme » inspire les espaces militants les plus divers. Tout se passe comme si cette étiquette avait fini par subir la métamorphose qu’ont bien connue, avant elle, celles d’« impressionniste », de « décadent » ou de « romantique » en littérature : le retournement d’un stigmate discréditant en fierté définitoire. Il suffit de lire certaines professions de foi « souverainistes » aux élections, d’interpréter le « gaullisme social » revendiqué par certains candidats à la présidentielle ou de suivre, sur les réseaux sociaux, d’improbables débats en « fraternité gaullo-communiste » qui mythifient de façon souvent abusive l’ambiance « cordiale » censée avoir régné entre les deux camps durant les années 1960. C’est l’occasion de revenir sur une notion, peut-être sur un espoir ; sur ses apories, et peut-être sur sa part de vérité.

Le lundi 1er mars 2021, la Chaîne parlementaire française (LCP) diffusait Une révolution politique, 1969-1983. Ce documentaire iconoclaste, en examinant à contre-progrès les « destins croisés des gaullistes et des communistes », dépeint les mélancolies parallèles des deux camps qui se sont partagé la France des années 1960. Deux camps entre lesquels « pas une feuille à cigarette » n’était censée pouvoir s’intercaler, selon le mot célèbre de Malraux, mais dont l’antagonisme à tout de même fini par disparaître au profit de remplaçants libéraux de droite et de gauche (pour faire simple : Giscard, d’un côté, Delors bientôt de l’autre). À quelques mois de cela reparaissait, chez Perrin, une édition enrichie du copieux De Gaulle et les communistes (1988, puis 2020) du bien moins nostalgique Henri-Christian Giraud. L’ancien directeur éditorial du Figaro y documente les tractations qu’engagea De Gaulle dès 1940 auprès des Soviétiques afin d’enrichir le jeu diplomatique français.

Dans ces deux productions fait retour la notion controversée du gaullo-communisme, caractérisant l’entente tacite, la division des tâches, voire les pactes ponctuels de non-agression qui ont uni, périodiquement, les deux principales forces politiques de l’après-guerre. Que « l’année De Gaulle » que fut 2020 coïncidât avec le centenaire du Congrès de Tours n’explique pas tout. Au-delà de l’occasion de commémorer, le documentaire de LCP et le livre réédité de Giraud doivent aussi être lus comme les signaux faibles – parmi d’autres – d’un très palpable remords historique, forcément aimanté par un ressenti très actuel sur l’état de la France : spleen de la souveraineté, perte d’influence dans le monde, grignotage néolibéral de la Sécurité sociale, primat des droits individuels sur le pacte social, liquéfaction de la lutte de classes dans les identitarismes, etc.

Réalisé par Florent Leone, le documentaire de LCP a le mérite d’examiner les bouleversements politiques des années 1970 dans une perspective quelque peu inhabituelle, puisqu’elle évite pour une fois le présupposé médiatique rituel d’un progrès irrésistible vers l’Europe, l’antitotalitarisme ou la mondialisation. Ce qui est montré ici d’irrésistible, c’est, au contraire, l’histoire d’un reflux plus que celui d’une échappée progressiste. Reflux d’un certain antagonisme fondateur du consensus français, à mesure qu’apparaissent, précisément, une droite et une gauche bien plus conformes, et rendues mieux conformes encore par leurs choix européens : droite et gauche « classiques » qui n’avaient existé jusque-là qu’à titre supplétif, dans l’ombre de la bataille hégémonique (hégémonique jusque dans son antagonisme) que se livrèrent les deux autres camps dont les adhérents s’appelaient respectivement compagnons et camarades : le gaullisme et le mouvement ouvrier.

Admettons donc que l’anti-gaullo-communisme constitua un front sans doute plus solide que le gaullo-communisme lui-même ; autrement dit, ce sont ceux qui déploraient le gaullo-communisme qui étaient les plus convaincus de son existence dans la politique française.

Transparaissant de l’histoire parallèle des deux camps, le « gaullo-communisme » se montre, dans ce documentaire au creux de la vague, quand il commence à manquer, au moment même où s’impose tout ce qui bientôt le remplacera : après l’échec de Chaban à la présidentielle de 1974 gouvernera, côté gaulliste, ce giscardisme euro-libéral qui avait répudié De Gaulle en 1969. Pour lui porter la contradiction, un camp uni de la « gauche » refait son apparition, porté par un Mitterrand roublard et résolu, depuis le Programme commun, à faire le siège de l’électorat communiste – ce qui aboutira en 1981, et transformera la « gauche » de la même façon que Giscard venait de transformer la « droite ».

La généalogie noire d’une étiquette : de Giraud à Onfray

Le livre du petit-fils du général Giraud situe son intervention à l’autre bout de l’histoire. Le gaullo-communisme y fermente au cœur même de la Seconde Guerre mondiale, à partir d’une série de démarches effectuées dès 1941 auprès du PCF clandestin comme de l’URSS par un De Gaulle fragilisé, résolu à ne pas mettre tous ses œufs dans le panier atlantiste pour maximiser les chances d’indépendance de la France libérée. Richement documenté, l’ouvrage n’en transforme pas moins sa thèse en soupçon complaisant, jusqu’à l’étendre sur toute l’histoire de l’après-guerre : en concédant trop aux communistes (français et étrangers), De Gaulle se serait lié les mains, aurait excessivement renforcé ces derniers, leur aurait laissé un crédit et un pouvoir qu’il aurait pu ou dû contenir en agissant autrement.

D’autres essayistes de droite moins rigoureux et moins scrupuleux que Giraud se sont fait plus explicites : à les entendre, De Gaulle aurait carrément consenti à un pacte avec le diable pour se maintenir au pouvoir après la guerre. C’est un grief que des post-vichystes comme Jacques Laurent seront les premiers à formuler après-guerre (Mauriac sous De Gaulle, 1964), en parfaite cohérence avec la propagande de Radio Paris contre le « Général Micro » : faux militaire, De Gaulle serait aussi un faux patriote, disposé qu’il fut à livrer le pays aux Alliés, et surtout aux communistes, pour conserver les rênes du pouvoir. La notion de gaullo-communisme n’a, au départ, pas d’autre origine que ce grief fait au militaire politisé De Gaulle de s’être associé à l’Union soviétique pour conforter sa place de leader de la France libre et de la Résistance.

À partir des années 1960, les tenants de cette thèse seront rejoints par des déçus de l’Algérie française, puis ce seront d’autres acteurs qui cotiseront à cette rhétorique, ces centristes libéraux, ces radicaux, ces socialistes issus du centre du spectre politique et qui avaient fait vivre la IVe République en boutant gaullistes et communistes dans l’opposition. Cette rhétorique, surtout, sera fortement réactivée au retour du général au pouvoir, alors même que la SFIO se marginalisera dans l’ombre du PCF. Inventé pour dénoncer son objet, le concept de « gaullo-communisme » doit ainsi son existence à un mélange de notabilité de gauche et de ressentiment de droite.

C’est Henri-Christian Giraud, donc, qui a conféré à ce concept son scénario historiographique le plus élaboré et néanmoins contestable. Dans l’entière production de l’écrivain, le « gaullo-communisme » (formule qu’il attribue à Raymond Aron, sans qu’on ait pu en trouver trace) a fini par fonctionner comme une sorte de grille de lecture filée. Son De Gaulle et les communistes (1ère édition : 1988) ouvrait le bal avec des arguments qui, autrement interprétés, auraient pu apporter une contribution intéressante. Même s’il s’abandonne à l’autorité d’anticommunistes virulents (Stéphane Courtois, maître d’œuvre du Livre noir du communisme, est cité des dizaines de fois) et parfois de francs collaborateurs (comme Alfred Fabre-Luce), et qu’il relaie quelques hypothèses calomnieuses (Jean Moulin est ainsi fait « agent de l’URSS » sur la foi d’un « faisceau de preuves » dépourvu d’un seul document tangible), l’essai expose certaines sources pertinentes, qu’il croise efficacement en renfort de sa thèse principale.

Mais la lourdeur démystificatrice du discours fait ressembler l’opération, au final, à un déboulonnage de statue opéré au tournevis. De Gaulle a engagé avec Staline des tractations parallèles aux actes diplomatiques officiels que l’on connaissait déjà : c’est un fait. Mais Giraud souhaite un peu trop ostensiblement que ce fait scandalise son lecteur, au point de représenter un Général qui, de la main qu’il n’employait pas à sauver la France, la trahissait déjà pour l’après-guerre. Des conclusions aussi borgnes et relativistes peinent à convaincre. Elles n’ont d’ailleurs pas sensiblement modifié la mémoire du gaullisme dans le débat public. Les ouvertures de De Gaulle à l’URSS, aussi diligentes fussent-elles, n’avaient aucune chance de placer la France libérée devant un danger et une humiliation comparables à ceux qu’avait constitué quatre ans d’occupation allemande.

Avec L’Accord secret de Baden-Baden (2018), Giraud a plus récemment recyclé le même genre de scénario pour la période conclusive de la carrière du Général. Sa nouvelle hypothèse – pour le coup, polémique et contestable de bout en bout – considère que le fameux « repli stratégique » du président, au cœur de mai 68, fut une manœuvre pour s’assurer du soutien des Soviétiques et circonvenir le Parti communiste français. Rien d’autre cette fois que des conjectures orientées qui en vaudraient d’autres. La démonstration est appuyée par un chapelet de petits faits péniblement égrenés, mais qui trahissent partout l’épaisseur de la ficelle du « grand dessein » supposé. Difficile aussi de ne pas en arriver à questionner les intentions du petit-fils du général Giraud, qui, de livre en livre, mobilise décidément ses forces pour montrer que De Gaulle s’imaginait devenir un « Tito français » (l’auteur dixit), fondateur d’une république socialiste soutenue par le PCF. Une thèse qui, cette fois, désespère la vérité et espère tout du scandale.

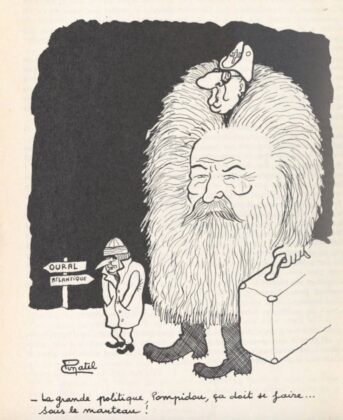

Reste qu’il ne fait pas bon ignorer la généalogie dépréciative d’une étiquette, surtout si l’on souhaite la réactualiser ou la reprendre à son compte. Ce gaullo-communisme à quoi Giraud finira par donner une forme de scénario historiographique correspondait bel et bien à un reproche adressé à De Gaulle par l’OAS et les néo-pétainistes. Des pamphlets d’extrême droite comme La Droite cocufiée (1968) d’Abel Clarté (voir illustration) définissent le gaullisme comme un « nationalisme au service du communisme ». Toute la plaquette prétend, elle aussi, significativement dévoiler la trame d’une « combinazione gaullo-communiste » inaugurée avec le retour au pouvoir de De Gaulle et les accords d’Évian, puis concrétisée avec la réélection complice du Général au suffrage universel en 1965.

Mais cette rhétorique du crypté-à-déconstruire associant le gaullo-communisme à un arrangement explicite a régulièrement dépassé les espaces politiques qui l’ont vu naître. Ce sont en fait tous les usages militants du désignant « gaullo-communisme » qui se heurtent, en général, à la contradiction interne. La revue Front populaire, patronnée par Michel Onfray et Stéphane Simon, compte ainsi parmi ses rédacteurs beaucoup d’ex-communistes, de gaullistes affirmés et quelques « gaullo-communistes » déclarés (tous fédérés sous l’enseigne « souverainiste » de la publication). Or, les membres de cette alliance par trop enthousiaste sont peut-être oublieux des origines de l’appellation, eux qui ont laissé écrire à leur philosophe-directeur, dans sa récente Théorie de la dictature (2019), cette analyse ricaneuse, stéréotypée et grossière, pastiche aussi impeccable qu’involontaire du pamphlet anti-gaullo-communiste d’extrême droite :

« Tant que de Gaulle est resté au pouvoir, autrement dit jusqu’en 1969, un pouvoir gaullo-communiste s’est partagé le gâteau français. À la gauche communiste, la culture ; à la droite gaulliste, l’économie et le régalien. C’est l’époque où le PCF parvient à faire oublier ses deux années collaborationnistes en créant sa mythologie du PC résistant, du Parti des soixante-quinze mille fusillés et du Parti des héros prétendument antinazis du genre Guy Môquet. »

Il n’est pas nécessaire de banaliser un antagonisme qui a marqué tant d’acteurs gaullistes et communistes pour en même temps reconnaître que ce dissensus n’a jamais remis en cause un certain cadre discursif, associé à de solides acquis, qu’aucune des deux forces ne paraissait vouloir entamer.

Avant de l’envisager sur d’autres bases, admettons donc que l’anti-gaullo-communisme constitua un front sans doute plus solide que le gaullo-communisme lui-même ; autrement dit, ce sont ceux qui déploraient le gaullo-communisme qui étaient les plus convaincus de son existence dans la politique française. Encore aujourd’hui, c’est dans le regard de ses contempteurs apeurés qu’on discerne le mieux ce spectre gaullo-communiste. Une horresco referens qui hante régulièrement l’actualité, à chaque fois que le peuple français oppose ou impose à ses élites un geste de souveraineté. Chez Daniel Cohn-Bendit dénonçant la « République gaullo-communiste » (Libération, 16 mai 2005) lors de la campagne référendaire de 2005 ; chez l’éditorialiste poujado-libéral Éric Brunet redoutant la tournure populiste prise par la présidentielle de 2017 (« Le Gaullo-communisme, une tragédie française… qui perdure », Revue des Deux Mondes, avril 2017) ; ou, dans un style plus étayé, chez le politiste Gaël Brustier constatant, avec le mouvement des Gilets jaunes, que « le gaullo-communisme contre-attaque » (Slate, 23 janvier 2019). Même si Daniel Lindenberg, lui, avait vu dans l’accession de Le Pen au deuxième tour de la présidentielle de 2002 l’indice de « la fin du gaullo-communisme » (Esprit, juin 2002), la notion semble bel et bien cristalliser tout ce que les élites politiques contemporaines ont pu assimiler à des « débordements » de la souveraineté française (… qui déborderaient de la droite comme de la gauche).

Le gaullo-communisme comme champ de forces hégémonique

Si un « gaullo-communisme » a jamais existé, on a donc peu de chances de le trouver dans ces complots polémiques et ces démonstrations sinueuses qui cèdent sans pudeur à la rhétorique de l’histoire secrète ou de la révélation taboue : démonstrations orientées a priori pour éreinter politiquement, produit si caractéristique d’une « déconstruction discursive » où la droite ressentimenteuse d’après-guerre a très tôt excellé (avant qu’une « gauche critique » s’y convertisse à son tour depuis une quarantaine d’années). Pour délimiter la zone de pertinence d’un certain gaullo-communisme, il est sans doute plus prudent de nous intéresser aux dynamiques hégémoniques à l’œuvre dans la vie politique et démocratique française des années 1960.

Une analyse de l’évolution des forces attentive à l’antagonisme des discours, allant de Gramsci à Marc Angenot, peut permettre de voir, dans les débuts de la Ve République, un moment – éphémère, transitoire, toujours relatif, parfois contredit et souvent contrarié – de partage d’hégémonie entre pouvoir gaulliste et opposition communiste autour de mots d’ordre, d’acquis, d’intérêts ou d’adversaires bien définis. Toutes choses égales par ailleurs : De Gaulle continuera d’organiser l’infréquentabilité des « séparatistes » communistes, et ceux-ci ne cesseront pas de contester la politique gaulliste – notamment économique – ni d’accompagner contre elle le mouvement social – jusqu’à la grève historique des mineurs de 1963.

Ainsi, il n’est pas nécessaire de nier l’existence d’un dissensus politique, économique, philosophique, ni de banaliser un antagonisme qui, sur le terrain, a marqué tant d’acteurs sincères de part et d’autre, pour en même temps reconnaître que ce dissensus, malgré maintes secousses (guerre d’Algérie, luttes sociales, Mai 68), n’a jamais remis en cause un certain cadre discursif, associé à de solides acquis, qu’aucune des deux forces ne paraissait vouloir entamer. Si l’hégémonie d’un moment historique donné, comme l’écrit Marc Angenot, peut voir s’entrecroiser des discours contradictoires et mêmes opposés, alors l’hégémonie des années 1960 (des référendums de 1958 jusqu’à, mettons, la mort de Pompidou) fut, tendanciellement, gaullo-communiste, en ceci que l’espace politique et culturel s’y organisa autour de deux camps résolus à rester, dans leur affrontement, hégémoniques, c’est-à-dire co-propriétaires exclusifs de leur théâtre de lutte. Disons, par parenthèse, que c’est aussi ce mélange d’intense conflictualité et d’insensible statu quo – auquel il faut ajouter l’émergence d’une nouvelle culture populaire, d’une nouvelle littérature, d’un nouveau cinéma – qui ont conféré sa base objective à la nostalgie dont font encore l’objet les sixties français. En témoigne la triade De Gaulle-L’Huma-Brigitte Bardot, si bien évoquée dans La France d’hier de J.-P. Le Goff.

Plutôt qu’une intrigue voulue, continue et impunie qui, de juin 1940 à Mai 1968, aurait attendu dans l’ombre qu’un Giraud de passage vienne nous la révéler, on préfèrera regarder cette « connivence » gaullo-communiste comme, essentiellement, une hégémonie faite d’exclusions partagées ; une hégémonie qui reposait donc, avant tout, sur un minimum de refus communs, plus ou moins conscients selon les cas. Il s’agissait d’abord de maintenir certains acteurs, lobbys, demandes et positions aux marges des institutions ou de la société civile – aux plans national et, dans une certaine mesure, international. Bien sûr, cette définition en creux, priorisant l’adversaire (mais la désignation des adversaires n’est-elle pas le fond constitutif de la décision politique ?), n’empêchait pas qu’existassent certains parallélismes « objectifs » entre les deux forces, en particulier au plan des symboles : le « joli nom » de camarade par exemple, qui désignait le lien d’entente unissant les communistes, ne trouvait pas sans raison son correspondant symétrique, parmi les gaullistes, dans celui de compagnon, cette dualité s’abreuvant tout entière à la source de souvenirs et de fraternités historiques sur lesquelles il nous faudra revenir.

Représentons-nous donc la vie politique française des Trente Glorieuses comme un champ magnétique dont gaullistes et communistes auraient constitué les deux pôles conflictuels, et que chacune des deux parties s’entend à entretenir en marginalisant peu à peu d’autres acteurs sociaux et d’autres offres politiques. Peu importe, dès lors, que les deux camps aient multiplié l’un contre l’autre les procès en « fascisme » ou en « séparatisme » : dans un tel système, les dénonciations réciproques sont aussi des brevets d’exclusivité donnés à l’autre, renforçant le champ de forces commun. Latentes à l’époque de la IVe République où, pour ainsi dire, tout le monde gouverne sauf le PCF et le RPF gaullien, cette hégémonie ne s’actualisera vraiment qu’à l’arrivée des institutions de 1958, que complètera l’élection du président de la République au suffrage universel.

Tandis que De Gaulle se taille son espace d’hégémonie sur la France comme entité symbolique et sur le pilotage (politique et géopolitique) de la nouvelle République, le PCF règne quant à lui presque sans partage sur l’hégémonie populaire et culturelle. Le parti se maintient toute la décennie à un haut niveau électoral, conserve ses bastions historiques tout en s’implantant plus largement dans le pays, des municipalités aux institutions de la vie intellectuelle, parfois même au détriment des cellules d’entreprise. De Gaulle avait donc tout pouvoir au plan régalien, mais presque aucun relais et peu de prise – malgré des alliés tempérés comme Raymond Aron – sur tout ce qui se réputait avancé dans la vie intellectuelle de son temps. Régis Debray le résume avec éloquence : « Servan-Schreiber, Gagarine et Frantz Fanon n’étaient d’accord sur rien, sauf sur ceci que de Gaulle était un fétiche poussiéreux et qu’une humanité régénérée nous attendait au coin de la prochaine décennie ». Ainsi, s’il est devenu banal de ricaner de la télévision publique (ORTF) vouée à être la voix du pouvoir gaullien, celle-ci était déjà gaullo-communiste dans son économie interne ; car outre l’information poinçonnée par le gouvernement, la production culturelle (téléfilms, documentaires) était prise en charge par de nombreux sympathisants du PCF.

Les oppositions discursives croisées qui ont pu faire consensus en politique intérieure ne sont pas difficiles à comprendre : après 1945, De Gaulle impose sa légitimité comme incarnation d’une France libre, restaurée en sa souveraineté et ayant rétabli les libertés sur le territoire. Quant au PCF, il est parvenu – par l’héroïsme de militants, mais aussi par habileté politique – à conforter sa mutation, déjà engagée sous le Front populaire, en parti national de la classe ouvrière, résolu (et encouragé par l’URSS) à assumer le pouvoir pour reconstruire le pays. À cette charge de légitimité historique s’ajoute la conception objectivement convergente que se fait chacun des deux camps des institutions politiques : là où De Gaulle tire ses conclusions personnelles de la débâcle parlementaire de 1940 en vilipendant la IVe République et son « régime des partis », les communistes opposent à ces mêmes partis leur vieux procès idéologique de la « démocratie formelle », censée dissimuler la conflictualité structurelle de la lutte des classes.

La relativisation, sinon le dédain de la vie parlementaire est donc partagé : ici au nom d’une conception de la décision, là au nom d’une critique de la représentation. Cela explique qu’au plan intérieur, les deux forces se soient glissées dans le nouveau régime et en aient cueilli des fruits différenciés. Tandis que De Gaulle, avec l’élection à deux tours, barre la route aux majorités mosaïques soumises à tous les chantages d’assemblée, le PCF profite de la relative neutralisation parlementaire des autres forces politiques (de gauche) auxquelles il dame le pion, puisque sa force à lui continue de s’exercer sur des espaces où il règne sans partage.

La rationalisation du parlementarisme n’eut d’ailleurs pas pour effet immédiat de fédérer tous les opposants du Général contre lui, dans la mesure où certains partis, même sans se l’avouer, disposaient de plus d’espace de prospérité dans le nouvel état institutionnel. On peut en donner une bonne illustration en comparant les élections présidentielles de 1965 et 1974, situées de part et d’autre – si l’on peut dire – de l’hégémonie gaullo-communiste. À deux reprises, l’on y voit le PCF soutenir une candidature Mitterrand, mais dans des perspectives significativement différentes. En 1965, les communistes, qui ont engagé un rapprochement – au niveau local, notamment – avec le PS, conservent une attitude et des mécanismes qui ressortissent encore à l’ère gaullo-communiste. Tout à son hégémonie intellectuelle et dans la société civile, l’élection présidentielle intéresse encore peu le PCF. C’est sans conditions particulières, presque comme pour « passer son tour », que le parti soutient Mitterrand aux élections de décembre.

Les éventuels aspects gaullo-communistes de la politique extérieure, bien que celle-ci s’entremêle souvent aux dynamiques intérieures, répondent plus volontiers à de vrais croisements d’intérêts, qu’ils soient liés à la doctrine ou aux circonstances du moment.

En 1974 en revanche, la nouvelle candidature Mitterrand acquiert la densité d’un long aboutissement programmatique, deux ans après qu’a été adopté le Programme commun de la gauche. À partir de là, ce désignant de « gauche » restera prioritaire jusque récemment pour restructurer un camp dans le débat politique – d’autant plus que le camp adversaire, lui aussi, se normalise en tant que « droite » à la faveur du tournant giscardien. Non seulement De Gaulle a disparu, mais le PCF – depuis 1968 symboliquement – commence à souffrir de la concurrence sur ses bases sociale et intellectuelle. Le Parti, ne profitant plus de la tenaille gaullo-communiste, fait son deuil de cette hégémonie de fait et se met à rechercher, avec plus ou moins de fortune, d’autres espaces et articulations politiques.

Une politique gaullo-communiste ?

Envisager le gaullo-communisme sous l’angle de l’hégémonie partagée permet non seulement de situer celui-ci comme structure (partage discursif et institutionnel de l’espace politique) plutôt que comme conspiration (accords secrets et trahisons latentes). Cela permet aussi, semble-t-il, de mesurer raisonnablement le phénomène sous l’angle de ses contenus politiques. Tâche encore ici essentielle, tant sont polarisées les opinions à ce sujet dans le discours social.

À gauche, on voyait à l’époque (et parfois récemment) en De Gaulle un dirigeant conservateur, colonialiste ou réactionnaire comme les autres : le président du 17 octobre 1961, le premier « liquidateur » de la Sécu en 1967. Pour certaines droites, il fut, selon les cas, un décolonisateur soumis au FLN (l’OAS et les tenants de l’« Algérie française »), un président adepte de coups d’éclat stériles, hostile aux « Anglo-Saxons », improvisateur en économie, animé par d’anachroniques utopies redistributrices (les libéraux et giscardiens, voire les pompidoliens). Il serait facile de renvoyer ces deux faisceaux de discours à leurs contradictions mutuelles, qui dénotent forcément des aveuglements respectifs. Chez les « souverainistes » les plus épris, on exalte au contraire une sorte de programme commun qui aurait uni tacitement gaullistes et communistes – scénario pas davantage convaincant. Tentons donc de contourner ces trois impasses militantes pour circonvenir ce « socle » gaullo-communiste sans idéalisation ni polémique.

D’abord au plan de l’économie de de la politique intérieures : après 1945 (mais déjà, en réalité, depuis le milieu des années 1930), le PCF fait mouvement vers la nation, se pensant moins comme la section d’une internationale que comme un parti français dépositaire de la cause ouvrière – ce en quoi Moscou, cœur vibrant du Komintern, l’aura paradoxalement aidé ! À cet effort correspond celui du militaire Charles de Gaulle qui, depuis sa culture chrétienne attachée à de vagues idées sur l’harmonie sociale , consentira toutefois, conscient qu’il est du rapport des forces, à la refondation d’une Sécurité sociale – même s’il ne l’aurait sans doute pas souhaitée aussi extensive, notamment dans la gestion paraétatique qu’a mis en place en 1946 le ministre communiste Ambroise Croizat. Pour autant, des économistes comme Bernard Friot, en niant que De Gaulle y ait été pour quoi que ce fût, cèdent à un affect aussi partial que la droite qui vocifère contre le « bolchévisme d’État ». Sans sa relégitimation par le gaullisme (Thorez, autorisé à revenir d’URSS, appelle d’emblée à reconstruire le pays plutôt qu’à faire la révolution), le PCF n’aurait jamais obtenu ni le consensus, ni les manettes institutionnelles indispensables à la construction de ce « déjà-là communiste » que fut la Sécurité Sociale.

Les éventuels aspects gaullo-communistes de la politique extérieure, bien que celle-ci s’entremêle souvent aux dynamiques intérieures, répondent plus volontiers à de vrais croisements d’intérêts, qu’ils soient liés à la doctrine ou aux circonstances du moment. Un premier moment – quoique complexe – de l’histoire de ces croisements intervient avec la crise algérienne. La droite pro-Algérie française reprochait à De Gaulle de faire la politique décolonisatrice du PCF : c’était minimiser la politique du Général entre 1958 et 1961, qui fut en réalité tâtonnante, avança au coup par coup, et devait d’ailleurs, à son dénouement, frustrer tous les bords de l’échiquier politique. Mais c’était aussi prêter aux communistes une détermination plus univoque qu’elle ne l’était en réalité : en effet, les figures de proue de l’activisme indépendantiste algérien (du PSU à L’Observateur) reprocheront souvent à la direction communiste sa modération durant toute la période. Entre porteurs de valises et attentistes prudents, le PCF n’agit pas comme un seul homme, sachant conserver sa part stratégique d’ambiguïté sur la question algérienne. Sans doute par indécision entre son âme nationale et son âme internationaliste, mais aussi parce que le Parti avait pris conscience que De Gaulle, tout à sa propre logique, s’était finalement converti à l’autodétermination.

Pourtant les « événements » algériens, torrent quasi-fratricide vécu au fil de l’eau par nombre d’acteurs, ne sont pas la meilleure illustration des croisements gaullo-communistes en matière de politique extérieure. Le plus significatif, en la matière, reste le rapport à « l’ami américain », selon la formule d’Éric Branca. Il n’est plus à prouver que De Gaulle, sa volonté de dialoguer et de se défendre « tous azimuts », a souvent pu donner des satisfactions au PCF : tantôt pour conforter directement le crédit international de l’URSS, tantôt pour saper indirectement les arguments de la droite et de la gauche atlantistes. Des décisions comme la reconnaissance de la Chine populaire ou la sortie du commandement intégré de l’OTAN ont ainsi été explicitement saluées par les communistes français (à titre de comparaison : Mitterrand, lui, avait contesté le retrait gaullien de l’OTAN à l’Assemblée nationale). D’autres fois, le Général devait tout bonnement couper l’herbe sous le pied à l’ensemble des forces anti-impérialistes. Dans l’histoire des peuples à disposer d’eux-mêmes, peut-être un jour conviendra-t-on qu’il faut placer très haut son discours prononcé à Phnom Pen le 1er septembre 1966 – presque à l’avant-garde, et a minima au même rang que l’activisme étudiant de Californie. Un discours que Castro et Guevara, qui s’y trompaient moins qu’un Cohn-Bendit, devaient d’ailleurs immédiatement saluer.

Il n’y eut donc pas de politique gaullo-communiste ; plutôt, un esprit tacite de conservation, et parfois pour des raisons opposées, d’une assise minimale de contenus et de principes – relative indépendance face aux blocs, conservation (elle aussi relative) du programme social du CNR, maintien opportuniste de la stabilité des institutions – qui assuraient leur champ hégémonique commun aux deux forces. « Car leur vraie force, à ces deux mémoires, a été de constituer un système, de se nourrir mutuellement l’une de l’autre, de se rendre un service réciproque », écrit Pierre Nora. « C’est le génie, en effet, du général de Gaulle d’avoir su ériger le parti communiste en interlocuteur privilégié, en adversaire le plus favorisé, en solution de rechange impossible. […] Il a pu obtenir parfois des voix de communistes, en 1958, il a pu obtenir leur neutralité toujours, il a pu même, en 1968, obtenir leur aide ».

Le gaullo-communisme : alliage mystique ?

À l’issue de notre raisonnement, il nous faut néanmoins encore faire un pas de plus pour éviter de nous leurrer sur le phénomène : si gaullistes et communistes ont pu structurer autour d’eux un champ de forces assez exclusif des autres formations politiques, s’ils ont pu s’accorder ou s’approuver autour de quelques principes refondateurs du pacte social et de l’indépendance française, ce n’était guère par l’effet automoteur des jeux de discours et des rapprochements objectifs. Au-delà du constat stratégique, il convient donc aussi d’envisager les motivations profondes. Qu’est-ce qui a vraiment fini de convaincre les communistes que la France en tant que nation était une chose « très valable », selon le mot célèbre de De Gaulle? Symétriquement, comment, depuis sa « conception héroïque de la vie » (pour parler comme Christopher Lasch) et son imperméabilité aux affects marchands, De Gaulle a-t-il évolué, jusqu’à se heurter à l’opposition de son camp politique, vers une prise en compte aussi pragmatique qu’énergique de la question des classes populaires et, plus largement, de l’homme dans l’économie et la société (au point de le conduire ce militaire impassible à formuler dans la participation sa propre réponse à la question de la justice sociale) ? Le moteur de ces deux mises en mouvement ne saurait être seulement d’ordre politique. Il y entrait une dose non-négligeable de mystique, réactivée par la tragédie que venaient de vivre les générations actives du milieu du siècle.

L’expérience ne pouvait bien sûr pas durer plus longtemps que ce laps d’une génération, qui court de 1945 à 1970. Comme pour Valmy, comme pour la Commune, cette mémoire devait vite devenir celle de regrets, regrets bien plus durables que l’euphorie de l’événement lui-même.

Les mesures sociologiques, discursives, stratégiques sont explicatives sans être fondatrices, surtout quand elles font l’abstraction du liant qui seul, nous semble-t-il, explique qu’on espéra ou qu’on espère encore au gaullo-communisme. Au cas où l’on redouterait le langage littéraire de Charles Péguy, on peut s’en remettre à l’historien François Azouvi, qui propose d’envisager comme une « expérience métahistorique » ce qui reste, à ce jour, le dernier grand moment mystique de l’histoire de France : cette parenthèse capitale de la Résistance et de la France libre, avec sa poignée d’années de clandestinité, d’espionnage, de sabotages, de désobéissance, de lutte armée contre l’Occupant, dans et hors de la France.

Pour Azouvi, la France de la Libération ne fut pas aveuglément « résistancialiste » comme un discours paresseux se plaît à le prétendre depuis plusieurs décennies. L’auteur rappelle a contrario toute la diversité des discours, des œuvres, romans et métrages qui ont diffusé une vision subversive, désenchantée, cynique ou humiliante du conflit dès ses lendemains, c’est-à-dire bien avant l’ère de démythification supposée qu’on fait traditionnellement débuter en 1971, avec la sortie du Chagrin et la Pitié de Marcel Ophüls. Ce qu’on nomme « résistancialisme » correspondait en réalité à un affect tout sauf insincère et opportuniste qui sut étreindre une grande partie des acteurs de la refondation de la France d’après-guerre. Parce qu’il était intimement lié à un vécu d’exception, cet affect était fragile, et forcément éphémère à l’échelle historique. Azouvi tient pourtant à distinguer le résistentialisme temporel, affect affecté, voire guidé, et finalement moins prégnant qu’on ne l’a dit, de l’intensité bien réelle d’une Résistance ressentie « comme événement métahistorique, mystique », qui suscite une mémoire sacrée » ; or, bien que périssable, « cette mémoire est étrangère au temps, elle est anhistorique ».

Il faut considérer que quelque chose dans le phénomène résistant restait insécable, « résilient », comme on dit de nos jours, aussi bien aux dissections cyniques qu’aux déconstructions cliniques, et que ce quelque chose garantit l’alliage gaullo-communiste. La rencontre, même ponctuelle, entre des nationaux-légitimistes dépouillés du ressentiment stagnant de la droite et des communistes gagnés à la nation avec le peuple qu’ils représentaient, était fonction de la mémoire du moment mystique qui venait matériellement d’être vécu. Si ces deux forces sont parvenues à s’arroger le quasi-monopole mémoriel de la Résistance, c’est parce qu’elles seules (à la différence des radicaux, de la SFIO, de la droite libérale et patronale) n’apparaissaient pas comptables des erreurs d’une IIIe République avilie par un régime d’occupation, puis remisée, après-guerre, par deux nouvelles Constitutions.

Interdit dès l’été 1939 par Daladier, et donc écarté du vote des pleins pouvoirs à Pétain, le PCF profite de sa disgrâce se mettre relativement hors de cause dans la débâcle républicaine. Après 1941, son organisation efficace de la lutte intérieure, couplée au poids stratégique de l’URSS qui combat à l’Est, achèveront aussi de faire oublier les atermoiements du pacte germano-soviétique. Quant au gaullisme, au moins sur le plan de la symbolique, il naissait tout armé de l’événement politico-médiatique du 18 juin 1940. Le sous-secrétaire d’État De Gaulle, comptable de rien d’autre que de son audace et, par-là même, en rupture de ban, devait incarner cette renaissance chevaleresque de la nation dans sa propre personne. Ainsi, dans la Résistance, les communistes trouvent une fontaine de jouvence et la France libre, son bain baptismal.

Après la Libération, l’ensemble des débats politiques et stratégiques resteront durablement lestés par une expérience aussi transcendante, au point que Gaël Brustier n’hésite pas à qualifier d’« inconscient FTP » (Reconstruire, 4 mars 2019) l’imaginaire sous-tendant tout le débat public des Trente Glorieuses. Au fur et à mesure qu’il se déréalise en mémoire historique, le gaullo-communiste devient un argument politique. Ainsi, pour rallier à l’Union de la gauche certains groupes de gaullistes sociaux déroutés par la candidature de Valéry Giscard d’Estaing, Georges Marchais, secrétaire général du PCF, entonnera entre les lignes un vibrant appel à l’histoire commune : « Entre les communistes et les gaullistes, il y a des choses qui ne sont pas liées à des circonstances électorales mais qui sont autrement plus profondes. Il s’agit de l’attachement à la nation et à sa grandeur, de l’aspiration à voir notre peuple rassemblé pour faire une société plus juste, plus fraternelle, au progrès de laquelle participent réellement tous les Français ».

Bien sûr, en 1974, le temps effectif du gaullo-communisme était passé : l’affrontement entre Giscard et Mitterrand rétablissait un axe électoral beaucoup plus structuré par l’opposition gauche-droite. Mais sous la couverture du souvenir, le pacte entre les deux mémoires pouvait, justement, d’autant plus être rappelé que les deux camps autrefois hégémoniques se marginalisaient. Dans l’apaisement d’un retour mémoriel, on verra s’élever des analyses différentes du phénomène, comme celle de Pierre Nora. Dans son article célèbre, l’historien consacrera le gaullisme et le communisme comme « deux mémoires qui, historiquement, se rapprochent en sœurs ennemies, parce qu’elles avaient en commun d’être toutes les deux imaginaires, syncrétiques et complémentaires ».

Pour un lecteur de Régis Debray, de René Girard ou de Carl Schmitt, il n’y a pas de paradoxe à ce qu’une hégémonie discursive se réenchante dans une grande intensité mémorielle, voire en théologie politique. C’est que la prise en compte de la Résistance comme expérience métahistorique requiert précisément de conserver la sagesse de l’imprévisible, ou au moins de prendre en compte la part de spontanéité incalculable dans la conviction des acteurs. A fortiori lorsque ces derniers vont au sacrifice : on peut par exemple s’étonner qu’une sociologie du sacrifice pour ses idées ne soit plus pensable au-delà des seuls paradigmes de la « position » et de la « domination ». Que faire du préfet Jean Moulin refusant aux Allemands la part d’autorité dont il est dépositaire au point de tenter de se trancher la gorge ? Ou de Pierre Brossolette se jetant de la fenêtre de la Komandantur de peur de se trahir sous la torture ? La question du sacrifice tangente aussi celle de l’héroïsme : quid d’une pensée de l’héroïsme qui fasse sa part à l’exemplum d’exception, sans ramener toute forme de bravoure à un malentendu ?

Gilbert Durand l’a bien montré : les épistémès d’une époque changent en même temps que ses grands affects. Or, il est évident que la mémoire historique des cinquante dernières années a lentement installé la figure de la victime à la place qu’occupait naguère celle du héros. Comme l’écrit François Azouvi pour le cas de la Seconde Guerre, « tandis que le temps travaille pour la mémoire du génocide, il travaille contre celle de la Résistance ». Le même parallèle serait d’ailleurs à faire, mutatis mutandis, pour le mouvement ouvrier, puisque les nouveaux imaginaires militants commençaient eux aussi, durant la même période, à conférer aux groupes de marginalisés de la société le statut de « sujets révolutionnaires » privilégiés, statut auparavant associé une classe de travailleurs constituée en sa masse, et définie par son rapport au travail. Il n’en va pas autrement des imaginaires scientifiques, à plus forte raison ceux des sciences dites « humaines et sociales ». Toute conception hégémonique se définit avant tout par la dimension qu’elle ignore ou escamote, et qui marque les limites de sa « scientificité ». Ce qu’un esprit sociologique diffus parmi les savoirs universitaires croit avoir remisé à l’enseigne de l’une ou l’autre forme d’« objectivation » correspond, en réalité, à l’élément précis que le dit esprit se choisit plus ou moins consciemment comme angle mort.

C’est aussi ou (peut-être) avant tout l’effet de ce double reflux affectif et épistémique qui fait voir à certains le gaullo-communisme comme périmé, obsolète, fantasmé ou tout bonnement impensable. Sans nier que des instrumentalisations parasitaires se soient greffées sur son affect métahistorique, il faudrait pourtant pouvoir le repenser en ré-imaginant que la Résistance se pensa elle-même comme une intensité sacrificielle vécue à l’enseigne de la nation envahie et, par-là même, comme un insécable sociologique et psychologique. Moins méthodique que nos sociologues, Maurice Merleau-Ponty avait perçu dès 1945 ce qui, dans l’expérience collective à peine achevée, échappe encore à ses objectivateurs d’aujourd’hui : « Les résistants ne sont ni des fous ni des sages, ce sont des héros, c’est-à-dire des hommes en qui la passion et la raison ont été identiques, qui ont fait, dans l’obscurité du désir, ce que l’histoire attendait et qui devait ensuite apparaître comme la vérité du temps ».

Que l’affect de sacrifice pour la nation soit venu habiter cette « obscurité du désir » explique qu’autant de frères ennemis se soient rejoints au diapason de la patrie déshonorée. Qu’on y voie ou pas l’horizon d’un programme anthropologique, ce phénomène requiert, au moins pour qu’il soit compris, de pouvoir admettre qu’honneur et sacrifice aient pu apparaître comme des idées valables, des idées que certains citoyens ont pu juger déshonorées, au point parfois de se sacrifier au nom de l’attachement qu’ils leur portaient, dans un geste aussi sincère qu’éclairé.

Tout à la fois beaucoup moins et beaucoup plus que ce que peuvent en dire, respectivement, ses mythologues et ses démythificateurs, le gaullo-communisme n’est saisissable qu’à la condition d’alterner entre différents registres dans la réflexion qu’on lui consacre. Comme doctrine ou comme « programme » éventuel, il demeure introuvable si on n’y reconnaît pas avant tout une polarité, dans la tension qu’elle installe, fondatrice d’une hégémonie, et d’où peuvent émaner quelques principes sur lesquels gaullistes et communistes purent s’entendre plus ou moins tacitement, surtout entre 1958 et 1969. Mais surtout, souterrainement à ces articulations politiques de discours, le phénomène est impensable si l’on ne fait pas crédit à la Résistance d’avoir été aussi un engagement mystique. À tort ou à raison, De Gaulle et le PCF ont pu récolter l’essentiel du prestige de cet événement métahistorique : ce prestige, les deux camps ne l’ont capté que marginalement sous la forme d’un « capital » objectivable et exploitable dans la vie publique de l’après-guerre, mais beaucoup plus sérieusement comme une expérience qui oblige ses parties prenantes – d’où qu’il vinssent au départ – et qui a pu réellement les voir se réunir, en dernière instance, en vertu de ce lien qui n’est pas réductible à un calcul cynique de position.

L’expérience ne pouvait bien sûr pas durer plus longtemps que ce laps d’une génération, qui court de 1945 à 1970. Comme pour Valmy, comme pour la Commune, cette mémoire devait vite devenir celle de regrets, regrets bien plus durables que l’euphorie de l’événement lui-même. Nihil novum sub soli, donc. Mais quittes à être rendus à la seule mémoire déceptive du gaullo-communisme, autant en travailler la qualité, conscient de ses limites, pour dégager, pour les occasions des temps qui viennent, les principes politiques et mystiques d’une inspiration qui n’est peut-être pas tout à fait desséchée.