Zoom n’est pas seulement un outil de visioconférence. C’est aussi une nouvelle manière de travailler, de produire et, ce faisant, de reconfigurer les rapports de force caractéristiques du travail salarié. Dans Coincés dans zoom (Fyp, 2022), Hubert Guillaud, journaliste spécialiste des questions numériques et ancien rédacteur en chef du média InternetActu, décrit les tendances à l’œuvre dans le développement tous azimuts de ces nouveaux outils du télétravail. Possibilité d’inscrire un nouveau rapport à l’environnement traditionnel de travail ou risque d’une société de surveillance encore plus terrifiante que la nôtre, webcam oblige ? Autant de tensions sur lesquelles il est revenu dans cet entretien. Propos recueillis par Audrey et Simon Woillet.

LVSL – Une récente étude très remarquée de la Fondation Jean-Jaurès décrit l’apparition d’une fatigue quasi-existentielle dans tous les secteurs de la société et qui pourrait aller jusqu’à affecter la productivité des Français. En vous lisant, on aurait tendance à penser au contraire que c’est la généralisation des outils et espaces de travail numériques qui, en s’accélérant, affectent la productivité et partant, le moral des Français. Qu’en pensez-vous ?

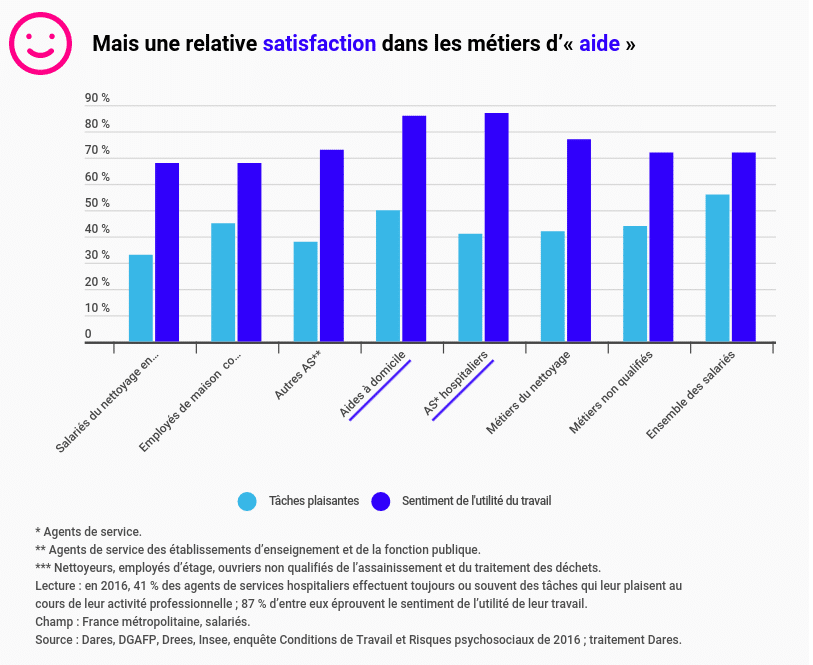

Hubert Guillaud – Avant d’accuser les outils numériques, il faut se pencher sur le contexte global des rapports de force au sein du monde du travail qui est aujourd’hui assez délétère. Ce qu’étudie notamment Thomas Coutrot et Coralie Pérez dans leur ouvrage Redonner du sens au travail. Bien sûr, le déploiement des outils numériques et les changements incessants qu’ils permettent, en favorisant des comportements de surveillance et la mesure de la productivité par le biais d’indicateurs chiffrés participe à cette démoralisation. Mais si le moral n’est pas bon c’est en raison de la sape généralisée, depuis plusieurs années déjà, de tout ce qui concerne le travail.

Depuis les lois travail notamment, nous assistons à une attaque législative en règle des droits du travail, que l’on songe au plafonnement des indemnités prud’homales en cas de licenciement par exemple ou aux changements concernant les modalités d’attribution de l’assurance chômage qui viennent d’être votées ou encore au dialogue social qui est aujourd’hui quasi-inexistant à l’intérieur de beaucoup d’entreprises. Ce à quoi il faut ajouter la stagnation des salaires avec l’inflation, qui, pour beaucoup de professions, les AESH en particulier, signifie qu’il est de plus en plus difficile de vivre de son travail.

« Pour 45% des Français, le salaire est la seule motivation pour travailler. Il y a trente ans, ils n’étaient que 30%. »

L’individualisation s’est exacerbée et la conflictualité jadis encadrée par le droit est aujourd’hui devenue le fait d’affrontements informels, voire laisse la place à une apathie mortifère pour les salariés. Un sondage IFOP paru en octobre indiquait que pour 45% des Français, le salaire est la seule motivation pour travailler. À titre de comparaison, il y a trente ans, ils n’étaient que 30%. On a tendance à réduire cette question à celle du pouvoir d’achat, mais ce que traduisent ces chiffres, c’est la résignation et la dégradation des moyens et des modalités de travail. Notre rapport au travail a donc changé ces dernières années, le numérique l’a fait basculer mais n’est pas le seul en cause.

LVSL – Vous montrez dans votre livre qu’en faisant entrer Zoom et partant, tous les outils de télégestion numérique, dans le quotidien des travailleurs, la crise sanitaire a eu pour conséquence la dégradation des conditions de travail, y compris pour des professions supérieures comme les cadres. Peut-on dire que ces outils numériques dégradent le travail, voire nuisent à la productivité des travailleurs ?

H.G. – Le télétravail ne dégrade pas la productivité, c’est même plutôt l’inverse. Le télétravail a permis aux professions supérieures de retrouver un espace de productivité qu’ils n’avaient pas réellement acquis dans la période précédente. Auparavant il fallait prendre une après-midi pour aller à une réunion. Désormais, il est possible d’enchaîner plusieurs réunions dans la journée. Et entre temps, vous avez du temps disponible pour travailler sur vos dossiers. Les réunions ne sont pas plus productives qu’avant, mais la productivité personnelle a, elle, explosé.

C’est quelque chose que l’on voit depuis très longtemps dans le télétravail. Les chiffres montrent que les employés en télétravail – des cadres supérieurs la plupart du temps – ont une bien meilleure productivité que lorsqu’ils sont en présentiel. Le rapport à la productivité est donc un peu plus complexe.

Reste que les outils numériques transforment la production et les manières de produire. La fragmentation et l’intensification sont les deux caractéristiques essentielles de la nouvelle division du travail numérique. Des micro-tâches de reporting apparaissent, qui consistent à découper le travail pour le confier aux uns et aux autres. Derrière les indicateurs de performance ainsi élaborés, vous êtes amenés à contrôler et à faire plus de choses. Le télétravail ou le travail avec les outils numériques démultiplie les tâches que l’on vous confie. Il y a donc une tension entre le gain apparent d’autonomie offert par ces outils et la réalité d’un travail toujours plus intensif en termes de micro-injonctions.

LVSL – On a souvent tendance à penser que cette nouvelle culture de la visio permanente impose de nouvelles techniques de management. Qu’en est-il selon vous ?

H. G. – Le management aujourd’hui y répond mal. Il se contente de la manière dont il sait faire, c’est-à-dire par du contrôle, de la surveillance et des process supplémentaires. C’est quelque chose qui est en contradiction avec ce que permettent ces outils, qui devraient normalement offrir une forme d’autonomie des cadres en leur permettant de mieux gérer leur charge de travail.

Le problème de Zoom, c’est qu’il a été vécu pour beaucoup d’entreprises comme très contraignant à utiliser. La plupart des outils ont servi à surveiller les salariés, notamment en les convoquant sans arrêt à des réunions pour vérifier qu’ils étaient bien à leur poste. Les cadres dirigeants des entreprises ont eu beaucoup de mal à répondre à la demande formulée par les salariés d’intégrer par ces outils plus d’autonomie dans le travail, parce qu’historiquement le discours managérial était plutôt opposé au télétravail. L’entreprise a toujours vu cela d’une manière assez négative.

C’est quelque chose qui a changé sous la contrainte, lorsqu’on est monté à plus de dix millions de télétravailleurs au pire moment de la pandémie. Il y a eu d’un coup un appel d’air et le distanciel devient aujourd’hui un enjeu économique majeur pour les gestionnaires. La surveillance renforcée introduite avec ces nouveaux instruments va à l’encontre de l’autonomie et nous place face au risque de voir émerger un jour des outils d’évaluation et de surveillance en temps réel des attitudes émotionnelles des salariés, à travers la reconnaissance faciale notamment, à côté des outils déjà mis en place de monitoring de l’activité sur les documents ou les environnements de travail numériques.

« Ce que l’entreprise se met à scruter dans les réunions Zoom, c’est davantage que vos comportements, la manière dont vous représentez vos émotions, la manière dont vous parlez, la manière dont vos yeux regardent l’interlocuteur, les expressions du visage. »

Ce qui peut en partie expliquer cette montée de la surveillance c’est qu’au cœur de la crise sont montés sur ces outils de télétravail des gens qui n’en avaient pas la maîtrise, voire s’y trouvaient mis en défaut professionnellement, du dirigeant âgé à certains collaborateurs mal dégourdis avec l’outil informatique. Ou encore un certain nombre de professions intermédiaires, dont le travail, plus difficilement visible au quotidien pouvait laisser planer le doute d’une désertion. Alors qu’on pensait initialement accompagner le mouvement initié par le covid et donner plus d’autonomie aux employés, la réaction a finalement été de se dire qu’il fallait encore plus surveiller.

Cette panique vient donc en partie de l’élargissement des personnes concernées par le télétravail mais ce phénomène s’est depuis complètement refermé. Dans ces outils-là, vous n’avez plus que des cadres et des professions intellectuelles supérieures. Le problème est qu’il reste aussi des jeunes cadres, des gens qui ne sont pas tout à fait cadres et qu’il faut encadrer à distance. D’où la persistance de la surveillance via ces outils.

Ces outils devraient servir à élargir l’autonomie de ceux qui ne sont pas cadres ou de ceux qui ne le sont pas encore. Autrement dit, permettre une prise de distance avec l’environnement de travail, qui garantirait aux travailleurs un nouveau rapport de force avec le management traditionnel. Ce n’est malheureusement pas encore ce que l’on observe. C’est cette tension qui devient un peu problématique. Est-ce que les outils vont se refermer dans une forme de contrôle absolu ou au contraire s’ouvrir, les dirigeants se convaincant que le plus important est que les salariés se sentent autonomes dans leur travail, qu’ils puissent le gérer comme ils le veulent ? C’est cette tension-là qui est en question dans la situation actuelle d’entre-deux.

Je suis assez pessimiste parce que je vois bien que les entreprises, vis-à-vis de ce type d’outils, ont plutôt tendance à refermer les possibles et à contrôler plus qu’autre chose. Ces outils ne font pour l’instant qu’accentuer encore le fonctionnement traditionnel du management dans ces entreprises. Pour certaines, le fonctionnement était assez libre et ouvert et il l’est resté. Pour la plupart, le caporalisme l’a emporté et ces outils sont restés aussi top down, aussi contraignants que l’entreprise elle-même.

LVSL – Vous citez Laine Nooney qui dans un article intitulé « How the personal computer broke the human body » écrit que « Zoom n’est que la continuation d’une longue histoire de douleurs que l’ordinateur a infligé aux corps humains ». Quelles sont selon vous les nouvelles formes de souffrance au travail liées à la numérisation des modes de production ?

H.G. – L’introduction des outils numérique a depuis très longtemps induit des comportements et des modalités très variées de déplacement des corps dans le temps et dans l’espace. Dans les entrepôts et bâtiments de logistique par exemple, les employés portent soit des casques à commande vocale, soit des bippers. Le travailleur du XXIe siècle est de manière générale de plus en plus suivi par ces outils qui lui imposent une forme d’intensification du travail. Il faut faire ce que la machine vous dit de faire. Telle est la première contrainte qui s’applique sur les corps. Dans le télétravail, cette contrainte s’ajoute à d’autres, plus triviales. Celle par exemple d’être assis, d’être à distance, etc. Ce qui ne manque pas de s’accompagner de nombreuses pathologies de la sédentarité.

Mais ces outils ne s’emparent par seulement des corps, ils convoquent également un « travail émotionnel » portant sur la manière dont vous vous comportez et dont vous vous présentez. Zoom est un outil vidéo. Ce que l’on voit, ce sont des visages. Ce que l’entreprise se met à scruter dans les réunions Zoom, c’est davantage que vos comportements, la manière dont vous représentez vos émotions, la manière dont vous parlez, la manière dont vos yeux regardent l’interlocuteur, les expressions du visage. Jadis, le taylorisme contrôlait les mouvements productifs des salariés et les cadences dans l’entreprise. Désormais ce sont les visages, les postures et les expressions émotionnelles qui sont surveillés.

Cette question de la gestion des émotions au travail et du travail de la présentation de soi a été explorée par tout un champ universitaire, notamment par Arlie Hochschild. Ce qui nous est demandé dans ces outils, c’est d’être souriant, d’être poli, de poser des questions convenablement… Ce qui transforme aussi les rapports sociaux. Aujourd’hui plus personne ne s’énerve dans une téléréunion alors que c’était monnaie courante dans des réunions en présentiel. Il y a donc bien une nouvelle discipline du corps et des expressions qui est ici engendrée par ce nouveau milieu sociotechnique.

LVSL – Qu’en est-il des outils qui n’en passent pas par la vidéo, de type Telegram ou Slack ? Ne mobilisent-ils pas pareillement un travail émotionnel ?

H.G. – Dans les messageries de type Telegram et Slack qui se sont généralisées pendant le covid, il faut pouvoir gérer des conversations multiples avec des émojis, c’est-à-dire avec des symboles qui peuvent être mal interprétés étant donné qu’à distance, il y a toujours une forme d’opacité des intentions. Il en va de même qu’avec les perceptions sensorielles liées à la vidéo où peuvent se loger des signaux non-verbaux difficilement lisibles. Cela peut être des expressions du visage dont il semble qu’elles veulent dire quelque chose alors qu’elles signifient parfois le contraire de ce que l’on y voit, faute d’une bonne connexion.

« La montée des contenus et des applications vidéo qui vont des plateformes comme Youtube, aux plateformes de consommation de divertissement quasi-instantané comme TikTok montrent bien que la racine du rapport social à internet est encore et toujours l’audiovisuel. »

De même, les expressions écrites des messageries et les mails déclenchent souvent de petites guerres ou des incompréhensions très fortes dont la responsabilité incombe à la distance induite par ce nouveau cadre de travail. Ces outils impliquent donc de la part de leurs utilisateurs de faire des efforts supplémentaires pour expliciter leurs intentions.

LVSL – Vous expliquez dans votre livre que les logiciels de visioconférence modernes ressemblent plus au paradigme de la télévision que du navigateur web et vous explicitez la logique « d’inter-passivité » qui constitue selon vous la sociabilité et la communication propre à ces outils. Peut-on dire qu’à la suite de la télévision et d’Internet, l’ère de Zoom constitue un changement de paradigme dans notre rapport social à l’information et à la communication ?

H.G. – Le changement de paradigme s’est fait avec Internet. Nous sommes passés d’une promesse d’un internet coopératif, collaboratif très fort avec, dès le début, des systèmes dans lesquels il était possible de travailler ensemble comme les wikis, à un internet marchand et individualiste. Aujourd’hui, ce qui se transforme vraiment, c’est le côté télévisuel de l’internet. Zoom le montre bien. La montée des contenus et des applications vidéo qui vont des plateformes comme Youtube, aux plateformes de consommation de divertissement quasi-instantané comme TikTok montrent bien que la racine du rapport social à internet est encore et toujours l’audiovisuel.

On voit une transformation de ce web des pionniers avec la promesse d’une démocratisation qui n’a pas eu lieu, tant la complexité des infrastructures et des langages cachés par le web sémantique et ses avatars contemporains recouvre encore inexorablement le problème de l’illectronisme massif auxquelles nos sociétés sont aujourd’hui confrontées, jusque dans nos élites dirigeantes.

Aujourd’hui, nous tombons dans une sorte « d’internet-télévision » dans lequel tout est fait par vidéo, ce qui nécessite des formes de compétences qui ne sont pas très partagées socialement. Tant en termes de savoir-faire matériels que de savoir-être posturaux, scéniques.

C’est cet internet-là qui prend aujourd’hui le pas. La conséquence, c’est cette « inter-passivité » qui impose à tout le monde d’être passif à l’égard des normes de production de ce qui est consommé, c’est-à-dire, ici, regardé et écouté. Zoom par exemple est un outil qui sert davantage à écouter les autres qu’à réellement prendre la parole. Nous utilisons ces outils sans mobiliser les mécanismes de friction, de critique, de questionnement, de compréhension, qui sont pourtant nécessaires.

Nous regardons notre fil TikTok, mais nous n’y agissons pas réellement. De même avec Zoom, nous pouvons être en plusieurs endroits à la fois, sans pour autant être impliqué véritablement nulle part. Comme dans le modèle de la télévision, cela renforce le pouvoir de celui qui a la main sur l’éditorialisation. Celui qui peut couper le micro, distribuer la parole, etc. Ces outils sont très top down, très classiques. Ils donnent le pouvoir à celui qui l’administre. On peut vous couper la parole, on peut vous exclure très facilement. Il y a peut-être encore moins qu’avant la possibilité d’une contestation et de réactions.

La promesse du Web 2.0 et de la démocratisation des outils numériques tels que l’ordinateur personnel et le smartphone reposait sur un transfert de responsabilité des éditeurs vers les consommateurs, par rapport à la télévision, c’était l’usager qui allait « composer librement » sa grille de programmes culturels. Le retour en force de la verticalité cachée derrière l’apparence faussement naïve des contenus des plateformes de divertissement et des nouveaux instruments du management informatique, constitue une forme de retour du refoulé de la verticalité sociale au cœur du monde numérique actuel.

LVSL – La volonté de dire qu’on ne peut pas tout faire porter sur le numérique est très présente dans votre livre. Sans dire que la technique est neutre, il faut reconnaître qu’il lui préexiste une certaine philosophie dégradée du travail qui est d’abord à analyser et c’est peut-être la focale que doit prendre la pensée critique aujourd’hui.

H. G. – Oui, il est certain qu’il faut autant analyser l’impact de ces outils, ce qui les caractérise et ce qui les renforce mais les outils ne sont pas hors du monde. Le travail se dégrade depuis plusieurs années. Ces outils y participent également mais ils ne sont pas premiers non plus. La première cause de dégradation du travail, c’est la législation, pas les outils. Si la législation était bien plus forte, les outils pourraient être un peu plus libérateurs.

C’est typique de notre société du « laisser-faire » ultra-libéral : les accords de télétravail dans les entreprises sont très peu contraignants pour les employeurs et restent dans une logique d’individualisation des conditions de travail, pour éviter de raisonner en termes de droits collectifs des travailleurs. Quelques règles ont été définies à droite et à gauche, des règles de remboursement ou des frais qui sont pris en charge. Souvent assez mal et très faiblement. La plupart du temps, ce sont des choses qui se discutent d’une manière très individuelle. Le fait de pouvoir être à deux ou trois jours en distanciel ne dépend pas de ce que vous faites mais de qui vous êtes dans la structure.

LVSL – Zoom s’est aujourd’hui fait rattraper par Teams qui a pris le monopole sur les outils de télétravail et qui offre des méthodes de plus en plus subtiles de surveillance du temps de travail et d’encadrement des tâches. Ces outils ne sont-ils pas aussi le signe d’un capitalisme de la donnée avec une contractualisation double du travailleur, avec son employeur, mais aussi avec ces solutions américaines qui revalorisent ces données pour leur propre compte ?

H. G. – Zoom n’est pas un GAFAM mais effectivement Teams appartient à Microsoft et est devenu leader du marché bien devant Zoom. Zoom est une entreprise valorisée à plus de 116 milliards de dollars. Ce n’est pas autant que les plus gros, mais cela lui donne un confort sans précédent et cela lui permet de fonctionner comme bien des plus gros avec des équipes dédiées à l’évolution du logiciel. On est donc dans cette logique-là, bien que les niveaux stratosphériques de valorisation entre les uns et les autres soient encore discriminants pour les nouveaux acteurs, la tendance à la concentration monopolistique reste néanmoins l’horizon existentiel de ce secteur.

Dans Slack, comme dans Microsoft Teams ou Zoom, les données appartiennent à la fois aux entreprises, à l’administrateur de la session mais aussi à l’entreprise qui loue le service. Donc cette dernière peut également exploiter les données et c’est comme ça qu’ils essayent de faire l’avenir de leurs outils. C’est en exploitant ces données qu’ils vont créer de nouvelles fonctionnalités, créer de nouvelles formes de dépendances, de contrôle ou de surveillance et eux-mêmes pouvoir revendre les données à d’autres acteurs.

Ce sont donc bien des outils numériques dont le but, comme les autres, est de renforcer la productivité, de créer de l’efficacité par tous les moyens possibles, tout en récoltant au passage les données les plus précises possibles sur les comportements des utilisateurs. Avec bien évidemment des effets de bord qui sont l’exploitation de ces données par les acteurs ou entreprises qui peuvent fermer des canaux Slack ou contrôler les canaux dits privés dans ces outils. Leur modèle vise à créer en effet, une dépendance au sentier caractéristique de leur visée monopolistique.

LVSL – Pour Norbert Elias, la curialisation des guerriers transforme le comportement corporel et psychologique, en passant d’une logique de force à une logique de séduction courtisane, pour s’affirmer à la cour. L’outil technique lié à ce phénomène historique était selon Elias l’invention des couverts modernes. Il explique ainsi que dès qu’il y a une transformation technique qui agit sur les corps, même le trottoir dans l’espace urbain, l’énergie nerveuse est contrainte, puis déplacée vers de nouveaux horizons d’investissement individuels, déterminés par la culture et les normes socio-politiques dominantes. Mais ce processus d’euphémisation progressive de la violence au cours de l’histoire ne détruit pas l’énergie qui est ainsi remodelée. De nouveaux modèles d’agressivité correspondent ainsi aux nouveaux paradigmes sociotechniques. Ici, cette violence, où se retrouve-t-elle lorsqu’elle est euphémisée par les émojis, par les messageries ou par Zoom ?

H. G. – Cette énergie se retrouve dans la dégradation des conditions de travail, dans des tensions, dans un rapport au travail qui se distend de plus en plus. Les outils numériques ne sont pas les seuls à distendre ce rapport au travail, c’est une continuité d’action de toute la sphère politico-sociale qui produit ces transformations. Le fait qu’il y a de moins en moins de justice au travail, avec des rapports qui sont davantage caporalistes et autoritaires font que cette violence structurelle de l’exploitation économique se transforme jusqu’à un stade qui suppose moins d’implication des individus dans le travail. Nous l’avons vu avec la grande démission qui a touché aussi bien les cadres que les professions intermédiaires.

En réalité, derrière les titres racoleurs, il n’y a pas une moindre implication au travail mais le sentiment d’un travail dégradé et très individualisé. Le collectif disparaît au profit de personnes qui sont convoquées les unes avec les autres et qui doivent faire sens commun, sans que la société, l’État ou les entreprises ne leur en donnent véritablement les moyens, faute d’une véritable vision commune des enjeux.

Le boom des outils de partage, de mise en commun, de travail en commun n’est que le symptôme d’une incapacité des classes dirigeantes à produire une interprétation moderne et juste de la division sociale du travail dans la période actuelle. Ce sont les individus qui sont convoqués au travail et non pas réellement les groupes, ce qui se fait au détriment de la coopération et de la collaboration réelles. Ces outils s’intègrent par ailleurs dans des process qui sont eux-mêmes individualisants : les primes, les tâches, les jours de télétravail sont individualisés. Où est le collectif ? Où est la socialisation ? C’est cela qui se délite dans ces outils. On peut donc dire qu’ils sont le témoignage d’un individualisme triomphant, dans une époque qui appelle au contraire un retour des cadres collectifs et du partage.