En France, depuis le 14 mars 2020, le secteur culturel est mis sur pause. Frappés de plein fouet par la crise sanitaire, les acteurs culturels attendent encore l’éclaircie qui leur permettra de reprendre leur activité. Lors de l’annonce du plan pour la culture le 6 mai dernier, Emmanuel Macron les incitait alors à « enfourcher le tigre ». À défaut de filer la métaphore animalière, les musées, salles de spectacles, salles de concert, et autres cafés-concerts ont serré les dents jusqu’au premier déconfinement qui leur a permis de rouvrir sous un protocole sanitaire strict. Depuis le 30 octobre, date du reconfinement et de la fermeture des lieux culturels, certains envisagent désormais de fermer boutique quand d’autres, au-delà des pertes financières, connaissent un bilan contrasté et espèrent reprendre rapidement une activité. Rencontre avec Nicolas Fily, directeur de L’Autre Idée, qui accompagne le développement et la consolidation des activités de structures culturelles principalement dans l’Ouest de la France. L’entretien a eu lieu à l’occasion de la préparation du festival « L’autre football » qui se tiendra à Rennes en juin prochain et abordera le football à travers des questions de société et des enjeux culturels. Entretien réalisé par Pauline Debray. Photographe : Erwan Le Moigne.

LVSL – Vous accompagnez des projets artistiques et aidez à consolider activités et emplois dans des structures culturelles en souffrance. Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le gouvernement français a de nouveau interdit, par le décret du 29 octobre 2020, l’ouverture des établissements recevant du public. Le 4 janvier 2021 semble être une nouvelle étape. Comment travaillez-vous aujourd’hui avec ces restrictions ?

Nicolas Fily – L’association aide en effet à conforter des emplois lorsqu’une structure est en difficulté. Nous aidons les dirigeants bénévoles et salariés, occupant si besoin ponctuellement une fonction de direction ou d’administration de lieu culturel ou de salle de spectacle. La crise sanitaire nous est tombée dessus en début d’année de manière très brutale. On a tous été surpris et nous avons stoppé net toute activité dès la mi-mars. L’entre-deux confinements cet été nous a permis de repartir très vite ; nous nous sommes projetés sur la rentrée, et finalement, le deuxième confinement est arrivé aussi vite que le premier… L’impact est très différent en fonction de l’économie des structures : les lieux conventionnés avec des subventions publiques importantes (hors subventions aux projets) conservent un bilan économique très bon puisque les financements ont continué à être versés. Alors que les petits lieux, les lieux alternatifs, les lieux privés ont un bilan beaucoup plus contrasté.

LVSL – Les lieux de diffusion musicale fonctionnent en effet avec deux réseaux distincts : les salles de spectacles labellisées, et donc subventionnées, qui semblent s’en sortir aujourd’hui avec le maintien des financements de la part de l’État et des collectivités territoriales. De l’autre côté, les salles privées, qui fonctionnent sur des fonds propres et semblent être plus à la peine. Quelle est la réalité du secteur ?

Nicolas Fily – Il faut en effet différencier les onze types de scènes labellisées par le ministère de la Culture – et donc subventionnées – des structures privées. Je pense particulièrement aux lieux privés de type petites salles de spectacles, cafés, ou les bars qui programment des concerts. Ces lieux populaires, de convivialité vivent des situations extrêmement tendues. Beaucoup d’entre eux vont fermer et ceux qui vont survivre à la crise sanitaire en 2021 ne se jetteront pas à corps perdu dans la programmation de concerts. Parce qu’elle n’est pas toujours source de bénéfices pour les petits lieux. Les artistes qui comptent beaucoup sur les cafés-concerts pour tester leurs projets artistiques vont donc en pâtir.

Je pense aussi aux discothèques. Elles ont un rôle énorme dans la programmation d’artistes (dj par exemple) et de spectacles ; elles sont fermées depuis le 15 mars et on ne sait toujours pas quand elles pourront rouvrir. La peine est inévitablement plus lourde pour les salles privées, les cafés-concerts qui dépendent de leurs ressources propres (billetterie, consommations…). On fera le décompte du nombre de bars et de cafés-concerts qui auront fermé après la crise. Il faudra être vigilant quant aux conséquences sociales de la disparition de ces lieux populaires.

Quand on parle de lieux privés, on pense aussi aux salles qui tournent plus comme le réseau des Zénith. Ils sont aujourd’hui en stand-by et reprendront leur activité en 2021 avec de grosses pertes financières mais ils s’en remettront, quitte à augmenter le prix des places et à limiter les risques en produisant des « stars »… En revanche, les intermittents qui travaillent pour eux quotidiennement sont tous, aujourd’hui, en cessation d’activité. Ça va repartir mais sans doute en renégociant les cachets à la baisse. Les mois à venir sont remplis d’inquiétude.

LVSL – Le secteur privé est donc terriblement touché ; est-ce également le cas pour les réseaux labellisés ?

Nicolas Fily – Les lieux conventionnés fonctionnent aujourd’hui sur des subventions publiques qui ont été maintenues par l’État et les collectivités territoriales. C’est très bien : les salariés de ces lieux ont peu travaillé en 2020 mais ont continué à être payés. Et vous remarquerez qu’aucune de ces salles aujourd’hui ne parle de budget. Les SMAC (Scènes de Musiques ACtuelles) parlent d’isolement, de souffrance psychologique, elles s’inquiètent pour le différé de leur programmation et l’attente de leur public. Elles attendent de repartir comme avant. Moins visible, une autre filière est en souffrance, celle des « indépendants » : producteurs, diffuseurs et bookers, qui ont dû annuler toutes leurs dates programmées. Certaines salles ont joué le jeu en payant intégralement les dates annulées aux artistes, techniciens, tourneurs et producteurs.

Je pense au Run ar Puñs, par exemple situé en milieu rural (SMAC de Châteaulin en Bretagne ndlr) qui a payé tous les concerts annulés ou reportés pendant la crise du Covid. Ils ont réglé l’ensemble des intermittents sur les dates annulées, les producteurs et tourneurs ainsi que l’ensemble des interventions artistiques prévues dans le cadre des actions culturelles (lycée, Esat, etc.) Mais la plupart, et paradoxalement ceux souvent bien subventionnés, ont simplement décalé les dates programmées sur le printemps et l’automne 2021. On s’attend à un embouteillage de concerts et de spectacles dans les mois à venir.

« L’État et les collectivités ont maintenu leurs subventions avec la contrepartie suivante : s’engager à payer les dates annulées. Je doute qu’une majorité ait joué le jeu. »

En fait, l’État et les collectivités ont quasiment toutes maintenu leurs subventions aux salles avec la contrepartie suivante : s’engager à payer les dates annulées. Toutefois, je doute que la majorité des lieux ait joué le jeu. Les petites structures indépendantes et les intermittents pourraient facilement corroborer.

La loi économique dite de « Baumol » se vérifie encore aujourd’hui : « Plus les salles sont subventionnées, plus elles font des spectacles, plus elles perdent de l’argent ». En 2020, elles ont donc gagné pas mal d’argent et ne se porteront jamais mieux financièrement qu’en tant de crise.

LVSL – Parlons des intermittents du spectacle ; par le décret du 29 juillet 2020, le chef de l’État a fixé les conditions de mise en place d’une année blanche pour eux. Annoncée dès le 11 mai et demandée par une large partie du secteur culturel, l’année blanche est la mesure d’urgence du plan de sauvetage du gouvernement. Comment se concrétise-t-elle ? Est-ce une bonne nouvelle pour le secteur ?

Nicolas Fily – La mesure phare du texte est en effet le report automatique de la date anniversaire de tous les intermittents arrivant à échéance de leurs droits entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021, au 1er septembre 2021. C’est une bonne nouvelle car le climat était particulièrement anxiogène pour le secteur culturel au moment où il y a eu confinement et donc annulation des spectacles. C’était terrible pour des personnes qui allaient voir leur date anniversaire se terminer.

« L’année blanche reste un leurre. On ne va pas tenir le système avec ça. »

La date anniversaire pour le renouvellement du statut des intermittents « sous statut » est ainsi repoussée et c’est une très bonne chose. En revanche, cette année blanche reste un leurre. On ne va pas tenir le système avec cette date-là. Oui, c’est un symbole fort mais dans la réalité, elle ne règle pas le problème des primo-accédants et des intermittents non indemnisés.

LVSL – C’est-à-dire ?

Nicolas Fily – Aujourd’hui, les primo-entrants dans le statut d’intermittent du spectacle ne bénéficient pas de « l’année blanche ». Ils ne réussiront pas à faire leurs 507 heures annuelles réglementaires, faute d’activité. Les primo-entrants ou ceux qui ont perdu le statut d’intermittent et désirent l’obtenir à nouveau, sont les plus touchés.

Les intermittents qui ne sont pas indemnisés ne sont pas non plus concernés par cette année blanche. Sur environ 280 000 intermittents en France, seulement la moitié est indemnisée aujourd’hui. Certains n’effectuent qu’une quinzaine de cachets par an par exemple et n’auront donc jamais le statut. Parvenir aux 507 heures annuelles qui déclenchent le statut veut dire cumuler un certain nombre d’employeurs. Mais la réalité, c’est bien souvent la course aux cachets chaque année en tant que technicien, musicien, artiste, etc.

Les intermittents étant indemnisés sur l’année précédente, ça ne pose pas de problème pour cette année. En revanche, quand les personnes vont recapitaliser leurs heures, ce sera forcément plus compliqué. Ils seront suspendus à leurs indemnités de l’année précédente sans perception de cachets pour l’année en cours. Les années 2021-2022 verront s’aggraver leur précarité, on aura un phénomène de perte de salaire visible. D’une part, parce qu’une partie des employeurs aura un budget serré, baissant de fait le montant des cachets et donc le salaire net des intermittents. Mais malheureusement, il y aura aussi un « combat » dans la course aux cachets entre les intermittents déjà « sous statut » et ceux qui essaient de l’avoir. Autrement dit, le nombre d’intermittents va baisser et ils seront moins bien payés.

Je pense néanmoins que le gouvernement n’aura pas d’autre choix s’il veut sauver le secteur : repousser cette date de report automatique de l’examen de réouverture des droits au chômage, c’est la seule possibilité de maintenir le système actuel. Ceci dit, je ne me fais par ailleurs aucune illusion : le gouvernement actuel n’a pas l’objectif de maintenir des emplois dans la culture et de maintenir l’intermittence.

LVSL – Comment la réalité des différentes structures est-elle aujourd’hui appréhendée par le ministère de la Culture ? Le rôle que jouent les collectivités dans la politique culturelle d’un territoire semble avoir un impact considérable. Les mesures pour les acteurs culturels sont-elles prises uniformément sur le territoire national ou les collectivités ont-elles le champ libre ?

Nicolas Fily – Aujourd’hui, le plan pour la culture mis en place pendant la crise sanitaire ne vise que le secteur déjà aidé avec des subventions publiques. Les cafés-concerts, centres culturels ou cinémas en régie par exemple passent complètement sous les radars, sans parler des artistes auteurs graphistes indépendants, ou des petites associations à vocation artistique et sociale…

Plus largement, le ministère de la Culture n’a pas d’expertise sur l’emploi culturel. Il finance des études via son département « Études et Prospectives », mais ne pose pas la question de l’impact économique et social des projets artistiques. Le paradigme du ministère de la culture et des DRAC est la question de la direction artistique, uniquement. Malgré un financement souvent faible, le ministère participe au jury de recrutement de direction des onze types de scènes labellisées en France (dont les SMAC). Mais il n’a aucune attente sur l’impact économique du projet artistique au niveau local.

« Les politiques culturelles se nivellent désormais en s’inscrivant dans une forme de marketing territorial. »

Du côté des collectivités, c’est assez varié. Les financements très croisés ne permettent pas de dire qu’une mairie avec une sensibilité de gauche par exemple serait plus à même de donner des financements à la culture. La situation de financement n’est pas toujours liée à la couleur politique, ce serait trop simple. Les banlieues rouges autour de Paris avaient, dans les années 1970-1980, des attentes culturelles pour leurs scènes labellisées en termes de notion de gratuité, de culture populaire, d’adaptabilité de l’offre culturelle à la population. C’est moins le cas aujourd’hui. Ce sera intéressant par exemple de faire le bilan des politiques culturelles dans les villes qui ont basculé aux mains des écologistes aux dernières municipales. Je pense à Bordeaux, Lyon ou Poitiers. Et à Grenoble qui en sera à son deuxième mandat.

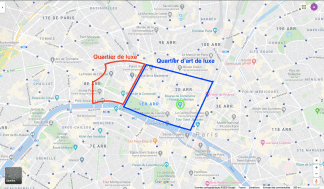

Quoi qu’il en soit, les politiques culturelles des communes se nivellent désormais en s’inscrivant dans un marketing territorial. Chaque métropole, chaque ville veut sa SMAC ou sa Scène Nationale comme un gage d’attractivité. Ça fait malheureusement partie du package de communication qu’on vend aux nouveaux arrivants. Les territoires se concurrencent entre eux par leur politique culturelle. On veut attirer toujours plus et on va miser sur des grandes jauges qui accueilleront des artistes connus, plutôt que sur des jauges modulables qui permettent de faire vivre le tissu local et de s’adapter aux attentes de la population. Les lieux culturels contribuent ainsi à l’image de la ville et à sa capacité d’attractivité. Les élus locaux l’ont bien compris.

On voit néanmoins des initiatives intéressantes portées par des institutions. Des projets culturels sont en train d’être montés en rebond de la crise sanitaire et sociale avec des politiques publiques différenciées.

LVSL – Avez-vous justement des exemples d’acteurs culturels qui ont commencé à appréhender l’ère post-crise qui arrive ?

Nicolas Fily – Nombre d’acteurs font beaucoup de choses en France mais communiquent très peu ou mal. À l’inverse, certains survendent leur politique culturelle. Des structures ont su rebondir, réinventer le rapport à la population. Elles se sont adaptées avec un projet culturel adapté à la crise sanitaire et sociale.

Je pense au Centre Dramatique National d’Angers qui a mis en place une offre culturelle combative dès cet été. Thomas Jolly, le directeur du Quai a fait des propositions artistiques « corona-compatibles » parmi lesquelles des représentations hors-les-murs avec des petites jauges pour des publics restreints, des créations avec des artistes locaux. Il a ouvert les portes du théâtre. La Comédie de Caen a également imaginé des formes hybrides pour s’adapter au contexte sanitaire. L’équipe artistique a proposé une rentrée revisitée en septembre dernier avec des résidences de création confiées aux compagnies locales. C’est l’occasion d’ouvrir une nouvelle page : on va forcément demander aux lieux de s’adapter. La compagnie de théâtre Dérézo ancrée à Brest a, quant à elle, imaginé de nouveaux formats pour aller à la rencontre de ses publics : à ciel ouvert, le jeu masqué, etc. On peut aller vers un renouveau des propositions culturelles et surtout une solidarité entre lieux et acteurs de la culture. Je voudrais également citer le théâtre de Lorient qui a lancé des appels à projets pour accueillir les compagnies en résidence sur une année : chacune pouvant postuler, sans critère artistique. Ce sont de nouvelles façons de travailler avec le local.

« Il y a une incapacité à réinterroger le modèle économique et social des lieux culturels. »

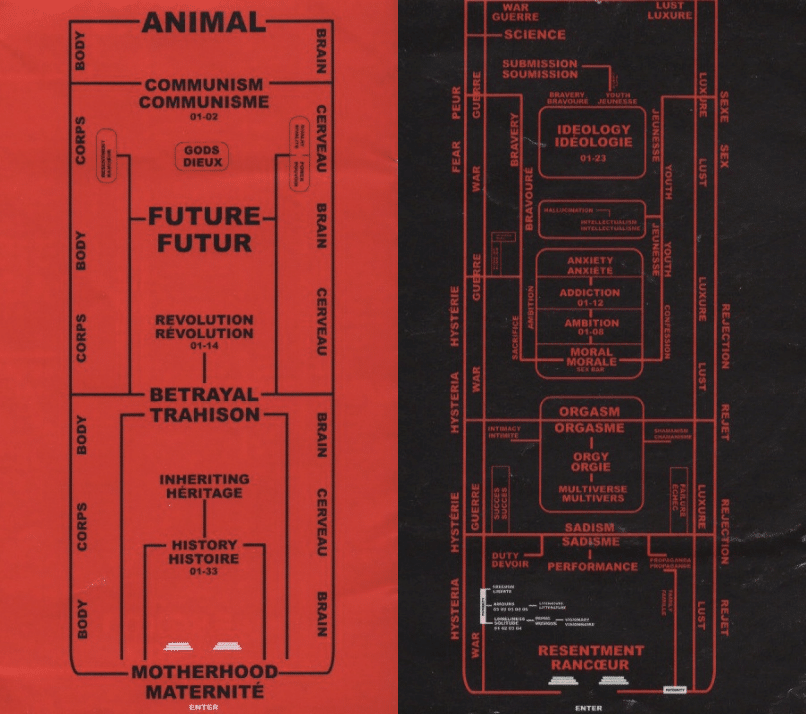

Cette crise révèle le conservatisme de lieux culturels qui ignorent la souffrance des indépendants et attendent de recommencer « comme avant » ; ils sont incapables de s’interroger sur leur modèle, qu’il s’agisse du rapport à la population, des activités développées ou du projet économique et social. On peut réfléchir autrement, profiter de ce temps du confinement pour envisager une nouvelle façon de faire. Prendre le temps de discuter avec la population et les acteurs culturels locaux. Nos publics ne sont pas des clients ni des riverains, ce sont des citoyens qui ont des attentes fortes et qui sont prêts à creuser la question de la participation et de l’offre culturelle. Réinventons les modèles avec nos publics.

LVSL – Quelle est votre vision de la culture en France ? Les politiques publiques nationales qui rentrent dans le champ culturel répondent-elles à l’ensemble des besoins des acteurs du secteur et du public ? Quelles sont, pour vous, les priorités du secteur ?

Nicolas Fily – Pour moi, la priorité absolue est de commencer par les niveaux de salaire dans le milieu culturel. Il est anormal de voir des directeurs de scènes labellisées qui cumulent des salaires d’artiste, de metteur en scène et de directeur de lieux les amenant à toucher 10 fois le smic. Aujourd’hui, ces lieux sont subventionnés, et si nous devons repenser les modèles, ça peut commencer par la question des salaires et de la répartition du travail. Être exigeant en termes d’irréprochabilité quand on les subventionne. L’approche de l’économiste Bernard Friot est en cela intéressante en préconisant, pour toutes et tous, un salaire établi sur une échelle de 1 à 4, soit entre 1 500 et 6 000 euros.

La priorité, c’est aussi de s’interroger sur ces « cathédrales culturelles à 1000 places » encore construites aujourd’hui. Chaque ville veut sa salle de spectacle labellisée. Le problème c’est qu’il est obligatoire de les remplir, chose impossible avec des artistes en développement, des niches musicales, ou une politique de découverte. On fait donc appel aux artistes qui passent déjà en radio « commerciales » et sont susceptibles d’amener beaucoup de public. On ne se pose plus la question du territoire, ni de construire une offre culturelle adaptée aux populations qui y vivent. On est encore beaucoup trop dans une politique d’offre qui ne tient pas compte de la couleur sociale, ethnique, culturelle de la population. Le débat n’a pas lieu avec les gens qui habitent dans leur ville.

« On s’enferme dans des esthétiques, dans des identités de lieu sans se poser la question de l’attente de la population. »

La question de la programmation serait également à réinterroger. Une seule personne programme une saison pour toute une population. À Rennes par exemple, une SMAC fixe seulement 5 dates électro dans l’année. C’est dingue ! On s’étonne ensuite que la jeunesse fasse des free party, non autorisées par ailleurs. Les musiques du monde et musiques traditionnelles ont également très peu leur place aujourd’hui, et c’est bien dommage(1). Il y a pourtant un public pour ça. On s’enferme dans des esthétiques, dans des identités de lieu sans, encore une fois, se poser la question du profil des habitants. Comme si on avait le luxe, hors Paris, de se payer une identité par lieu. Ce sont de vrais questionnements. Quid de l’association des populations à la programmation culturelle ? Pourquoi ne pas renouer avec les bals populaires du dimanche par exemple si les habitants le réclament ? Pourquoi ne pas proposer une programmation adaptée aux origines de la population de la ville ? Si 10% de la population d’une ville est de culture turque, pourquoi ne pas imaginer des croisements originaux avec des esthétiques différentes ?

« On reste aujourd’hui très marqué par la filiation Malraux, avec cette idée d’excellence artistique qui élude et se fiche de la question de la diversité culturelle. »

Je pense qu’on reste aujourd’hui en France très marqué par la filiation Malraux, avec cette idée d’excellence artistique qui élude et se fiche de la question de la diversité culturelle. La diversité sociale n’est pas le problème du secteur. Les questions socio-professionnelles doivent pourtant intégrer nos réflexions : qui compose la majorité de nos publics aujourd’hui ? En partie les classes moyennes et les classes moyennes supérieures. Je suis partisan d’ouvrir les lieux. Néanmoins, la crise que nous traversons imposera sans doute davantage de coopération entre les lieux labellisés et les petits lieux qui ont moins de moyens. La question de la solidarité entre les structures culturelles est primordiale, on ne peut pas passer à côté.

LVSL – La crise sanitaire couplée à la crise économique a des conséquences fortes sur la vie des acteurs culturels et plus particulièrement sur les intermittents. Quels sont les enjeux post-crise sanitaire pour le secteur musical et culturel ?

Nicolas Fily – On ne peut pas continuer sur le même modèle. Il n’y a évidemment pas de solution toute faite, mais la question de la direction des lieux doit se poser en premier car la manière dont elles sont choisies est problématique. Il faut arrêter avec les nominations du ministère ou de l’État. C’est très dur à gérer, pour les SMAC notamment : les musiques actuelles ont des origines profondément populaires, à la marge de l’establishment. C’est un contresens historique de voir ainsi les directions de lieux de musiques actuelles nommées par l’État.

Nous avons un problème de profil dans les postes de direction et de programmation : très peu de femmes, pas de personnes de couleurs. Un vrai débat doit être mené sur la diversité des profils et la représentation. Si tu n’as pas de diversité dans le secteur culturel, comment la retrouver dans la salle ?

Côté programmation par exemple, c’est assez net : 40% de la musique vendue aujourd’hui en France est du rap. On retrouve pourtant majoritairement de la pop et du rock dans les salles. Parce que les programmateurs sont des hommes, blancs, entre 40 et 50 ans. C’est une réalité.

Un des enjeux à venir pour le secteur culturel est la forme participative. L’exemple de la salle de Grenoble, La Bobine, est particulièrement intéressant : 7 commissions pour une programmation participative et collégiale qui fonctionne plutôt bien. D’ailleurs, la directrice actuelle du Chabada à Angers a accompagné ce travail à Grenoble et conçoit actuellement des méthodes de participation des usagers et des acteurs locaux : des expériences de co-programmation avec la population par exemple. Ce sont des initiatives à suivre pour réinventer la culture, changer de modèle pour sortir du conservatisme.

« La question écologique est au cœur de nos métiers et de nos propositions culturelles. »

L’un des enjeux qu’il faudra également travailler au niveau national avec le ministère de la culture concerne les obligations sanitaires et sécuritaires. Il y a des luttes à venir concernant la réglementation en matière de seuil sonore ou la nécessité par exemple d’embaucher des vigiles pour la sécurité. Ce sont des contraintes très fortes pour les acteurs culturels, et particulièrement pour les lieux de diffusion indépendants, qui n’ont pas les moyens financiers de répondre à ces obligations. On remplace donc progressivement les lieux alternatifs par des programmes immobiliers ou des lieux culturels marchands de plus grande ampleur. Pour moi la crise à venir, c’est ça.

LVSL – Et sur la question écologique ?

Nicolas Fily – Qu’on le veuille ou non, elle est en effet au cœur de nos métiers et de nos propositions culturelles. Prosaïquement, la concurrence entre les programmateurs est telle aujourd’hui qu’on fait venir des artistes japonais ou canadien en avion pour une seule date. Avec une exclusivité sur la date ! Un temps nouveau s’ouvre : celui de la coopération. Au lieu de faire un aller-retour Tokyo-Paris, l’artiste vient 3 semaines et coopère avec d’autres acteurs culturels (concert, médiation culturelle, résidences, etc.). L’argument des dates groupées et des coopérations fait son chemin, clairement. On peut réfléchir ensemble à la question écologique, au-delà de faire des gobelets réutilisables pour les festivals.

Enfin, et pour finir, je pense qu’il faudrait aller vers un renforcement des coopérations, pour être audible et visible. J’en parlais tout à l’heure : la nécessaire solidarité entre les lieux subventionnés et ceux qui ne le sont pas. On peut réinterroger les projets artistiques et culturelles des territoires en lien avec les mairies, les DRAC, les structures culturelles et la population. Cela aurait au moins le mérite d’amener une population plus diversifiée dans les salles.

Je pense aussi aux parents pauvres de la culture comme par exemple la bande dessinée, la photographie, la danse qui sont très peu aidés aujourd’hui. Le théâtre est surreprésenté dans les financements des collectivités et de l’État. Je fais également référence aux créations multimédia ou aux jeux vidéos qui doivent être mieux pris en compte, pour ce qu’ils représentent comme pour les innovations qu’ils suscitent comme par exemple la création produite à Rennes par La Station Service : un game-concert autour du jeu précurseur Another World.

1/ Selon l’historien Gérard Noiriel, en 2002, environ un tiers des Français ont « une ascendance étrangère » si l’on remonte aux arrière-grands-parents. Gérard Noiriel, Atlas de l’immigration en France : Exclusion, intégration…, Paris, Autrement, coll. « Atlas Mémoires », octobre 2002.