Il y a dix ans, André Gorz se donnait la mort avec sa femme Dorine, à l’âge de 84 ans. Ecologiste des premières heures, marxiste dissident et précurseur de la Décroissance, ce philosophe d’origine autrichienne nous lègue une pensée qui résonne comme une ôde à l’émancipation et reste d’une pertinence rare. L’anniversaire de sa disparition marque l’occasion de mettre en avant la richesse et l’actualité de l’approche gorzienne, dans un entretien avec Willy Gianinazzi, auteur de la biographie André Gorz, une vie (2016, éditions La Découverte).

Vous avez travaillé durant des années à la construction de la première biographie d’André Gorz, Une vie, publiée en 2016 aux éditions La Découverte. Quels épisodes de la vie de Gorz vous semblent les plus marquants, caractéristiques et déterminants pour la pensée politique qu’il déploie au fil du temps ? Comment sa pensée a-t-elle évolué ?

La formation intellectuelle de Gorz est marquée par quatre étapes. Tout d’abord, la rencontre avec Sartre en 1946 qui est déterminante : la philosophie existentialiste restera pour toute sa vie le substrat philosophique de sa réflexion. Puis, il y a le marxisme, culturellement hégémonique à gauche dans les années cinquante et soixante, avec lequel il prendra ses libertés en 1980 avec son ouvrage iconoclaste Adieux au prolétariat. Enfin, en parallèle, il y a son adhésion à l’écologie politique qui l’amènera petit à petit à une critique du travail visant l’émancipation en dehors de celui-ci.

À partir de l’existentialisme sartrien, Gorz développe une philosophie du sujet. Comment aborde-t-il donc les effets du capitalisme sur les individus, et de manière plus générale sur la vie en société ?

Pour Gorz, le sujet est toujours en quête de son autonomie et de sa liberté, en se battant contre les mécanismes d’intégration et de soumission que le capitalisme développe. À rebours de la tradition marxiste, il souligne que la division technique du travail (comme plus tard la sous-traitance, la filialisation et la mondialisation) accroît l’impuissance du sujet à comprendre et à maîtriser ce qu’il est contraint de faire dans le cadre de son travail, et que la seule socialisation des moyens de production ne peut plus apporter de solutions à cette situation.

Mais il a toujours été convaincu que le sujet n’est jamais réduit à sa socialisation, qu’il garde un « moi » intime qui lui permet d’exploiter des marges de rébellion. Les évènements de mai 68, qu’il interprète comme une contestation du travail, lui donnent raison.

La pensée de Gorz a beaucoup irrigué la philosophie du travail. Comment l’évolution de sa pensée, notamment par son éloignement progressif de l’orientation marxiste dominante, marque-t-elle ses positions, et constitue les spécificités de sa réflexion sur le sujet ?

En 1980, il publie ses Adieux au prolétariat, qui choquent toute la gauche. Il y explique que le marxisme, en tant que philosophie de l’histoire qui assigne au Prolétariat un rôle historique de transformation sociale, doit être abandonné. Pour lui, la classe ouvrière ne peut plus opérer car elle a été décimée par la désindustrialisation, le chômage, mais aussi par l’accroissement des emplois de services qui l’atomise. Pour autant, il précise que l’analyse de Marx du capitalisme et du machinisme reste visionnaire, c’est-à-dire que la logique du profit pousse à utiliser toujours plus de machines, à automatiser au maximum la production pour réduire le nombre des ouvriers et ainsi réduire les coûts. C’est ce point qui est au centre d’Adieux au prolétariat : l’évolution du capitalisme fait qu’on ne peut plus compter sur la classe ouvrière comme facteur d’émancipation. Au contraire, l’alternative peut jaillir des individus qui en ont assez des jobs aliénants et précarisés, voire qui en sont entièrement exclus, comme les chômeurs. « Il ne s’agit donc plus, comme il l’écrit, de conquérir du pouvoir comme travailleur, mais de conquérir le pouvoir de ne plus fonctionner comme travailleur. »

Il s’inquiète cependant des méthodes modernes de management développées depuis une trentaine d’années. Tout est fait pour mobiliser l’esprit créatif, innovant, les savoir-faire appris au gré de la vie, les capacités cognitives et de réaction aux problèmes… L’ensemble de la personne doit être investie dans le travail à tout moment du jour comme de la nuit. Un exemple frappant est sans doute celui du cadre à qui on demande d’être disponible pour répondre à ses mails à 23 heures. Ainsi, le capitalisme dans son « nouvel esprit », pour reprendre l’expression de Boltanski et Chiapello, demande que la personne se produise elle-même en s’impliquant totalement, en se formant perpétuellement, en faisant disparaître la limite entre vie et travail. C’est extrêmement aliénant et ça bouffe la vie des gens.

Dans les années 70, on assiste à la création de mouvements d’écologie politique, auxquels les idées de Gorz se rattachent. Comment lie-t-il sa philosophie du travail à ses idées écologistes ?

Gorz reste toute sa vie marxiste et décroissant, il considère que les deux types d’analyse sont convergents. D’un côté, il estime que le capitalisme court à sa perte, que l’automatisation de la production ouvre irrémédiablement la voie à une baisse du temps de travail et des marges de profit, selon la théorie marxiste. D’un autre côté, l’écologie politique intègre une attention nécessaire à la qualité de vie tout en récusant les obsessions de la croissance et du productivisme.

Il suggère de penser l’émancipation au-delà du cadre restreint du travail. C’est une façon de vivre dans son ensemble qu’il faut envisager, par exemple dans le rapport aux choses et à la nature. À la logique économique, que n’entament d’ailleurs pas les politiques de développement durable, il oppose la rationalité écologique : « Satisfaire les besoins matériels au mieux avec une quantité aussi faible que possible de biens, à valeur d’usage et à durabilité élevées, avec un minimum de travail, de capital et de ressources naturelles. » Il s’agit de limiter au maximum l’engagement des facteurs de production pour bâtir une « société du temps libéré », et non plus pour maximiser le profit. De plus, il comprend la défense de l’environnement comme la défense du milieu de vie. Celui-ci comprend le cadre naturel, mais aussi le « monde vécu » (qu’il appelle aussi « la culture du quotidien »), c’est-à-dire tout ce qui a trait au quotidien de la vie en société. C’est par exemple l’urbanisme, les transports, l’alimentation, mais aussi le rythme de vie, les liens sociaux, les savoir-faire vernaculaires et la médication. Il est donc d’emblée un écologiste à la trempe sociale et radicale.

Gorz a été une référence importante pour la naissance de l’écologie politique en France dans les années soixante-dix. Je pense notamment à son ouvrage Écologie et liberté qui était une sorte de manifeste, mais aussi à l’influence qu’il a eue sur Brice Lalonde, les Amis de la Terre, les militants anti-nucléaires, et enfin au journal La Gueule ouverte qui lui ouvrit ses colonnes et recensa régulièrement ses écrits. Dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, les idées de Gorz étaient amplement discutées chez Les Verts. Il participa donc directement à la naissance de l’écologie politique en France.

Par son approche philosophique qui l’éloigne du marxisme traditionnel, André Gorz ne pense pas le prolétariat ni le travail comme des fronts uniques pour opérer un renversement social. Alors comment opposer un rapport de force social sans investir le front du travail ? Les syndicats ont-ils encore un rôle à jouer ?

Gorz n’envisage pas de stratégie politique particulière. Il essaie plutôt de déceler les mouvements dans la société qui vont dans le sens d’une plus grande autonomie des individus et qui ne sont pas forcément présents à l’intérieur du monde du travail.

Il a toujours espéré que les gens s’activent et suscitent des dynamiques que les politiques devraient, de fait, prendre en compte. Il est très favorable au mouvement altermondialiste par exemple. Il imagine l’essor de coopératives au niveau local qui profiteraient des nouvelles technologies, en lesquelles il croit.

Il pense donc que les syndicats gardent un rôle dans la lutte sociale, mais qu’ils doivent élargir leurs horizons. Ils ne peuvent pas rester axés sur les salariés qui ont un travail mais doivent aussi s’occuper des chômeurs et des précaires, par la création de sections qui leurs sont dédiées. C’est d’ailleurs ce qui a lieu dans les années 1990. Pour lui, la soustraction des travailleurs au salariat et donc à la logique croissanciste du capitalisme est une condition indispensable pour concevoir un mode de vie et de production décroissants.

Vous dites que Gorz fonde un optimisme important dans le développement des nouvelles technologies. Comment propose-t-il de contrôler ces outils ? Et cette technophilie n’est-elle pas contraire à une pensée décroissante technosceptique, intrinsèquement méfiante des dérives mercantiles et sécuritaires, et consciente de l’impact écologique de l’outil informatique ?

En fait, Gorz a été critique vis-à-vis de la technique dès la fin des années soixante, par exemple à l’égard de l’automobile qui favorise l’éloignement du lieu de travail du lieu de vie, et aliène les individus. Cependant, il n’est pas radicalement technophobe. Il pense que la technique est toujours au service de l’économie, mais que les individus peuvent se la réapproprier en lui conférant un usage émancipateur non prévu initialement.

Il est enthousiaste des possibilités qu’offre Internet. Il y voit une possibilité de mise en réseau, qui permettrait de favoriser l’économie de la gratuité et la coopération mutuelle hors marché. Par les logiciels libres ou les imprimantes 3D, il pense que des coopératives locales de réparation ou de création d’objets peuvent émerger. Il est aussi favorable à la technologie qui permet la captation de l’énergie solaire, et il ne voit pas tous les problèmes que peut poser la consommation de matière, comme la pollution induite par ce qu’on appelle l’énergie propre.

Il était pourtant armé théoriquement pour être critique face aux dérives de ces technologies. Sauf que son combat pour « la société du temps libéré » lui fait désirer l’automatisation, qui permet de « travailler moins pour vivre mieux ». Il essaye donc de profiter de ce que la technologie peut apporter. C’est le point essentiel de divergence avec certains décroissants qui se posent cette question : si on veut décroître, désindustrialiser et limiter l’usage des énergies, fussent-elles plus propres, ne faudra-t-il pas compter davantage sur le travail manuel ?

L’approche gorzienne, également nourrie par son statut de journaliste, a souvent épousé l’actualité, lui faisant livrer des analyses de circonstances ancrées dans le réel. Quelles politiques propose-t-il concrètement, pour faire advenir sa « société du temps libéré » ?

Il propose la réduction massive du temps de travail, couplée à un revenu d’existence. Pour lui, ces outils sont des démultiplicateurs d’activités. C’est pourquoi, inséparable des deux premières mesures, il faut aussi stimuler tout ce qui concourt à amplifier les initiatives de coopération non marchande, sans quoi le revenu inconditionnel d’existence perd à la fois son sens et son pouvoir d’impulsion.

Gorz réfléchit précocement à des formes de revenus de base. En 1983, sa première idée est de donner un revenu à vie aux gens en échange d’un nombre d’heures travaillées sur la vie, à répartir comme les individus le désirent. Il n’échappe pas au constat que certains travaux demeureront hétéronomes, pénibles, mais nécessaires. Il concevait la multi-activité des gens qui auraient réparti librement leur temps entre le travail hétéronome nécessaire et les activités autonomes.

En 1996, il se saisit à nouveau de ce débat et adhère à l’idée du revenu inconditionnel : avec le capitalisme cognitif et la porosité grandissante entre travail et vie privée, les gens sont sollicités en permanence et il devient très difficile et inadéquat de mesurer les temps de travail. Ce revenu d’existence doit être suffisant pour pouvoir vivre dignement, et pour que l’on puisse arbitrer librement entre travail et libre activité.

À la fin de sa vie, sa pensée évolue et Gorz pense que le revenu d’existence n’a de sens que dans une société qui est déjà post-capitaliste. Il ne peut être financé par une redistribution de la richesse par l’impôt, parce que la monnaie qui domine à l’époque du capitalisme financier est fondée sur des actifs fictifs. Ce revenu d’existence pourrait être distribué sous forme de monnaie locale pour échanger ce dont on a besoin à l’échelle d’un territoire relocalisé. Il ne voyait donc plus le revenu d’existence comme un moyen transitoire, mais comme un aboutissement.

Pour de nombreux partisans de la Décroissance, l’héritage de Gorz est fondamental. Influencé par les travaux du mathématicien et économiste Nicholas Georgescu-Roegen sur les limites physiques de l’économie croissanciste, comment aborde-t-il ce mouvement, et la diversité des approches qui le nourrissent ?

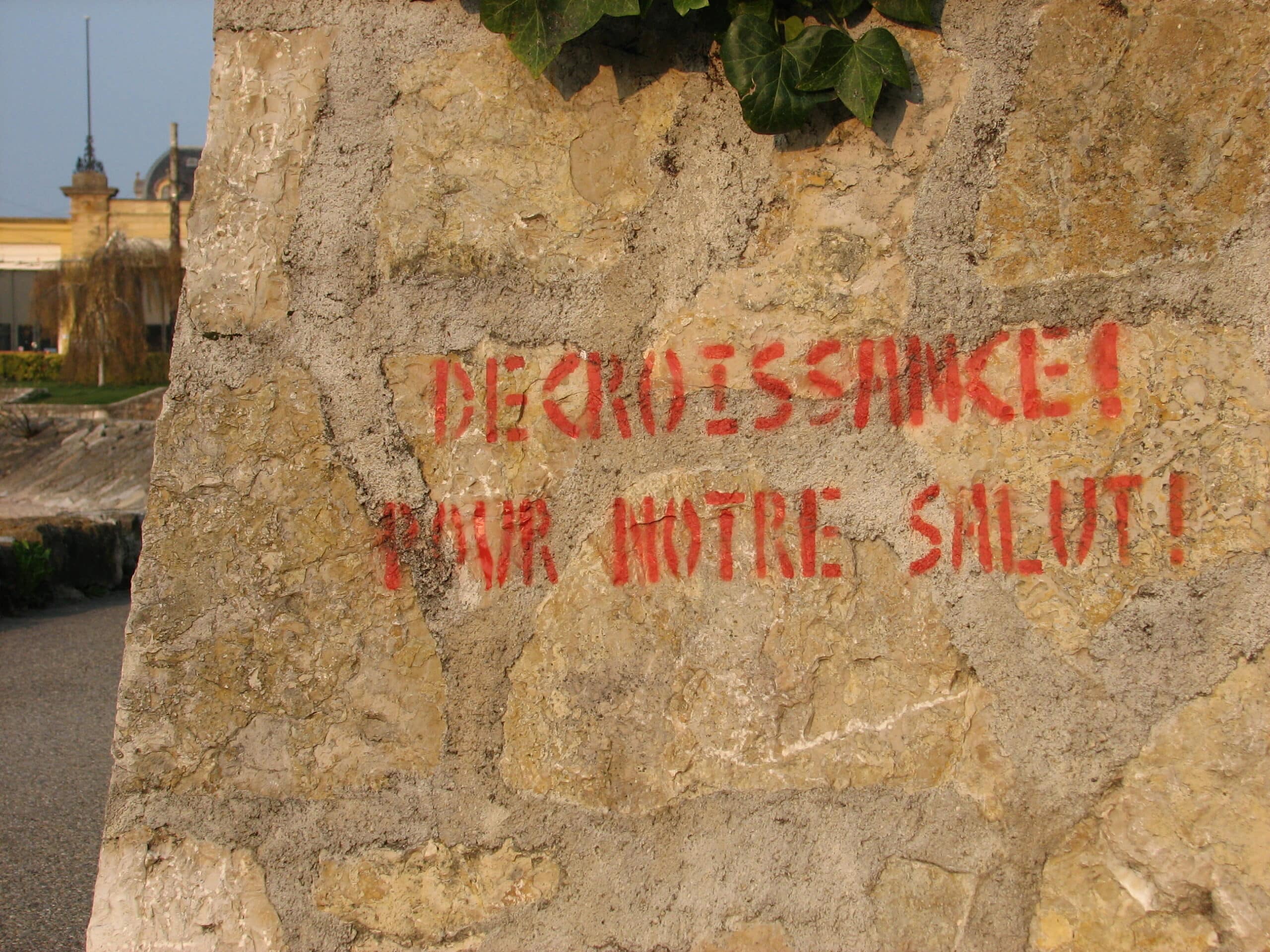

Gorz est décroissant parce qu’il estime que le capitalisme provoque une destruction environnementale, et plus globalement, civilisationnelle. En 1972, il est le premier à utiliser le mot « décroissance », lors d’un débat. Il n’en revendique pas la paternité par la suite, bien qu’il l’utilise quelques fois pendant sa vie.

Il partage l’analyse de Nicholas Georgescu-Roegen, économiste considéré comme penseur clé dans le mouvement de la décroissance, sur les limites physiques de la croissance économique. Le début des années 1970 marque un moment assez inouï de prise de conscience vis-à-vis des dangers liés à la pollution et l’épuisement des ressources. Le rapport Meadows sur les limites de la croissance, commandé par le Club de Rome, influence beaucoup André Gorz comme tous les écologistes d’alors. Cette étude est pilotée par des dirigeants de l’automobile et des financiers, sérieusement inquiets de l’impact de leurs activités. Même le président de la Commission européenne de l’époque, Sicco Mansholt, prônait la croissance zéro ! Il faisait le tour des capitales européennes pour expliquer que ce système économique n’était que folie.

En plus de ce constat des limites physiques du modèle de croissance, Gorz construit sa perspective avec une réflexion profonde sur l’émancipation, fil rouge de sa pensée. L’autolimitation qu’il défend signifie la soustraction à la pression consumériste, avec pour but le rétablissement de l’arbitrage individuel qui prévalait avant le capitalisme. Dans quelle mesure dois-je travailler pour satisfaire mes besoins véritables ? Et vice versa, dans quelle mesure dois-je limiter mes besoins pour éviter de trop travailler ? C’est un point de vue proprement épicurien. Il met l’accent sur la richesse qualitative que représentent les relations familiales, amoureuses, sociales, le temps libre, la liberté de créer sans fins utilitaires, plutôt que la richesse quantitative et matérielle.

Pourtant, la création de la mouvance de la Décroissance dans les années 2000 se fait sans référence à sa pensée. Gorz rédige néanmoins un article en 2006 dans la revue Entropia, et éclaircit à cette occasion ses positions vis-à-vis du mouvement. Pour lui, il ne peut y avoir de décroissance sans fin du capitalisme, sinon il ne s’agit que de chômage, dépression et austérité. Il demande ouvertement aux décroissants de développer leur projet dans un cadre post-capitaliste, puisque l’exigence de croissance est au cœur même du productivisme capitaliste. La mise en valeur de l’héritage de la pensée de Gorz dans les discours décroissants actuels montre que cette exigence a été intégrée aux propositions du mouvement.

Gianinazzi Willy, André Gorz. Une vie, La Découverte, 2016.

Entretien réalisé par Margot Besson, Jérôme Cardinal et Valentine Porche

Crédits photos : Légende : André Gorz, philosophe de l’émancipation entre marxisme et décroissance. ©Youtube.

André Gorz – Vers la société libérée.