Alexandre Boulerice (45 ans) est un syndicaliste, journaliste et homme politique canadien. Il est militant du Nouveau Parti Démocratique (NPD). Député fédéral de la circonscription de Rosemont-La Petite Patrie depuis 2011, il est également porte-parole du NPD sur les questions d’environnement.

LVSL – En 2015, Justin Trudeau a fait campagne sur un programme plutôt progressiste. Quelle est l’analyse du Nouveau Parti Démocratique (NPD) sur le bilan à mi-mandat de Justin Trudeau ?

Alexandre Boulerice – Le gouvernement Trudeau est un gouvernement des apparences, un gouvernement que je qualifierais de la tromperie et de l’hypocrisie. Il est beaucoup plus difficile à démasquer que le gouvernement conservateur précédent de Stephen Harper, qui était clairement favorable aux pipelines, aux entreprises privées, contre les services publics et contre les syndicats. Monsieur Trudeau a fait campagne avec un vernis social-démocrate, certains de ses propos sont assez justes et semblent être du côté des travailleurs, des classes moyennes, des plus démunis, etc. Mais lorsqu’on regarde les actions, soit elles ne suivent pas, soit elles sont complètement contradictoires avec les promesses de campagne.

La réforme du mode de scrutin est une des premières grandes promesses brisées du mandat. Justin Trudeau avait promis que l’année 2015 serait la dernière élection avec le mode de scrutin injuste que nous connaissons : uninominal majoritaire à un tour. Il a organisé de grandes consultations publiques. Finalement, il a dit qu’il n’y avait pas de consensus ; ce qui était tout à fait faux. Il a dit aussi qu’il allait faire la “lutte à l’évasion fiscale”. Le NPD a présenté une motion au Parlement invitant à prendre des mesures sérieuses contre les paradis fiscaux. Les libéraux ont voté pour, mais par la suite ils ont signé deux conventions avec des paradis fiscaux, dont les îles Cook.

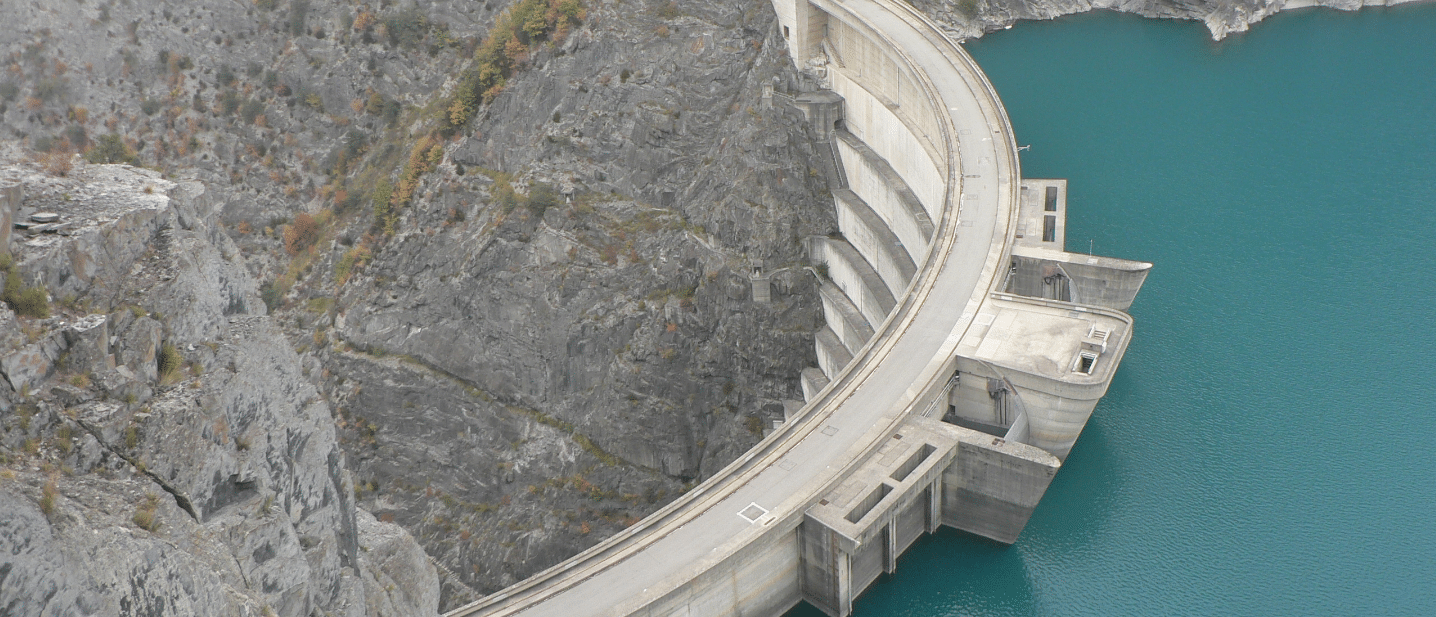

Troisième et dernier exemple, l’environnement. Quand Trudeau et les libéraux ont été élus, ils prétendaient mettre fin aux “années noires du pétrole sale” de Harper, et quitter peu à peu l’extraction de combustibles fossiles. Ils disaient vouloir faire la transition énergétique, signer les accords de Paris, développer la nouvelle économie, etc. Et ce dont on se rend compte en réalité, c’est qu’il conservent les mêmes cibles de réduction de l’effet de serre que le gouvernement Harper, le même plan de marche.

Et qu’en plus de cela, ils ont décidé de racheter avec de l’argent public un pipeline dans l’Ouest Canadien (entre l’Alberta et la Colombie-Britannique) appartenant à Kinder Morgan. A l’origine, la compagnie Kinder Morgan voulait multiplier par trois les capacités de transport du pétrole de l’Alberta, qui est un pétrole extrêmement dangereux, à base de bitume brut. Il y a eu beaucoup de contestations du gouvernement de Colombie-Britannique, des Premières Nations, des environnementalistes, etc. Entretemps, Kinder Morgan a renoncé au projet. Le gouvernement fédéral a décidé de racheter l’oléoduc à Kinder Morgan pour 4,5 milliards de dollars, ce qui donne un taux de profit pour Kinder Morgan de 637%.

LVSL – A l’acquisition du pipeline s’ajoutait le coût des travaux…

Alexandre Boulerice – Exact. Kinder Morgan a estimé le coût des travaux à 7,4 milliards de dollars. Donc, on parle d’à peu près 12 milliards de dollars au minimum d’argent public. Et l’objectif c’est d’être capable de revendre ce pipeline tout neuf à l’entreprise privée. Le NPD a pris position contre ce projet. C’est un projet qui crée très peu d’emplois (300 à 400 emplois par an). Il augmente nos émissions de gaz à effet de serre. Il est extrêmement dangereux pour les côtes de Colombie Britannique. Le bitume, contrairement à d’autres genres de pétrole, tombe dans le fond en cas de déversement dans l’eau. Il ne flotte pas. Donc on ne sait pas comment le ramasser. Et en plus de cela, la demande mondiale de pétrole va commencer à diminuer, dans les prochaines années, parce que tous les investissements dans les différentes énergies renouvelables vont faire en sorte que cela va être de moins en moins en demande. Et le premier pétrole qui va être abandonné par les marchés, c’est celui qui coûte le plus cher à produire. Et c’est celui-là.

LVSL – Dans la presse française, Justin Trudeau est souvent comparé au Président Macron. Ils sont qualifiés de “deux jumeaux de la politique”, et sont tous deux “confrontés à un hiatus entre la communication et l’action politique”. Est-ce un constat que vous partagez ?

Alexandre Boulerice – En termes de comparaison, c’est sûr que dans la génération, dans le style, dans la capacité à communiquer, il y a des ressemblances entre les deux. J’ai l’impression que Monsieur Macron a voulu rassembler des gens de gauche, des gens du centre et des gens de droite. J’imagine que les gens de gauche doivent être particulièrement déçus d’avoir cru en Macron. S’agissant du droit du travail, il a une position sociale-libérale voire néolibérale, et qui n’est pas tellement favorable à la classe ouvrière. Ici, c’est un peu la même chose. Monsieur Trudeau a posé quelques gestes, au départ, pour rassurer les grands syndicats. Mais, par la suite, les mandats de négociation avec la fonction publique fédérale n’ont pas été modifiés par rapport au gouvernement Harper. Il continue dans la même veine de rapports difficiles avec les organisations de la fonction publique fédérale. Mais quand même, Monsieur Macron et Monsieur Trudeau ne sont pas dans la provocation comme Monsieur Trump.

“Monsieur Trudeau bénéficie de l’effet de contraste avec Monsieur Trump. C’est-à-dire, qu’il a l’air beaucoup plus posé et raisonnable que le président américain. Cet effet de comparaison est bon pour lui. Vous, vous avez toute une panoplie de leaders en Europe. Nous, il y a juste le Président américain, qui est notre voisin, et qui sert d’épouvantail.”

Monsieur Trudeau bénéficie de l’effet de contraste avec Monsieur Trump. C’est-à-dire, qu’il a l’air beaucoup plus posé et raisonnable que le président américain. Cet effet de comparaison est bon pour lui. Vous, vous avez toute une panoplie de leaders en Europe. Nous, il y a juste le Président américain, qui est notre voisin, et qui sert d’épouvantail.

LVSL – Les élections fédérales de 2015, ont provoqué un certain nombre de remises en cause au sein du NPD : la destitution de votre chef de parti (Thomas Mulcair) en 2016 et des modifications de la ligne politique lors du congrès de 2018 en particulier. Qu’est-ce qui a changé fondamentalement dans votre orientation politique ?

Alexandre Boulerice – Je pense qu’on est revenu un peu plus à ce qu’était le Nouveau Parti Démocratique des années de Jack Layton (NDLR : le chef précédent du NPD). On a voulu être extrêmement rassurants en 2015. On était aux portes du pouvoir. Donc on avait une plateforme très raisonnable, qui manquait d’audace. Le mode de scrutin actuel ne nous a pas aidés aussi, avec l’effet du “vote stratégique”. Au début de la campagne, les sondages nous étaient favorables, et en fin de campagne, c’était le parti de Monsieur Trudeau qui était en avance. Il a mené une campagne plus sociale-démocrate, plus keynésienne que nous, qui avions promis l’équilibre budgétaire. Monsieur Trudeau, au contraire, n’avait pas peur de promettre une politique de relance ; ce qu’on n’avait pas osé faire, et qu’on aurait dû faire, dans l’objectif de susciter une reprise de la croissance et des créations d’emplois.

Nous avons élu un nouveau leader, Jagmeet Singh, qui représente une nouvelle génération, qui est le premier leader, fils d’immigré, issu d’une minorité visible de l’histoire du Canada.

Du point de vue programmatique, nous sommes sur une nouvelle dynamique. Nous voulons mettre en l’avant trois piliers : l’environnement, la lutte contre les inégalités et la démocratie. Entre autres, avec un nouveau mode de scrutin, mais également en favorisant d’autres formes de mise en commun, notamment l’économie sociale et les coopératives. Parce que cela fait partie de notre histoire et de nos valeurs, de sortir de la dichotomie entre entreprises publiques et entreprises privées.

LVSL – Quel regard portez-vous sur la campagne et le programme de Bernie Sanders et de son mouvement “Our Revolution” ?

Alexandre Boulerice – On voit cela d’un oeil favorable et inspirant. Une des choses qui est remarquable avec la jeune génération, aux Etats-Unis, mais aussi dans une certaine mesure au Québec et au Canada, c’est cette espèce de décrispation sur l’utilisation du mot “socialiste”. On dirait que les nouvelles générations n’ont pas de craintes à utiliser un mot comme le “socialisme”, pour définir leur projet politique ; celui d’une économie beaucoup plus égalitaire, redistributive, participative et démocratique. Et je pense que c’est ce qu’on voit avec l’élection de toutes ces jeunes femmes dans les primaires démocrates, qui mettent dehors les vieux bonzes centristes. Je pense que c’est une espèce d’appétit et de désir d’une société plus juste. Et je suis content que notre nouveau chef Jagmeet voit également cela d’un oeil favorable.

LVSL – Vous parliez de la question de l’environnement et de l’extraction pétrolière. Quelles sont les propositions du NPD pour sortir de la dépendance au pétrole, pour mettre en oeuvre la transition énergétique ? Sachant que vous êtes porte-parole du NPD sur l’environnement.

Alexandre Boulerice – Je suis effectivement porte-parole du NPD sur l’environnement, mais je ne vais pas être capable d’être extrêmement précis sur ce sujet là, car c’est justement une de mes tâches de l’automne prochain que d’élaborer ce plan de transition énergétique, qu’on appelle ici “plan de transition juste”. C’est un plan sur lequel beaucoup de groupes environnementalistes et de syndicats réfléchissent déjà. Je participe à différents colloques, à différents congrès.

Evidemment, nous avons des pistes qu’il va falloir explorer davantage et détailler, mais nous souhaitons élaborer une plateforme de transition énergétique robuste, crédible et ambitieuse pour l’élection de 2019. Nous nous engagerons probablement en faveur d’un moratoire sur l’extraction de sables bitumineux. Je pense que c’est incontournable. On ne peut pas diminuer nos émissions de gaz à effet de serre tout en continuant à augmenter l’extraction de ce pétrole qui est extrêmement polluant. Ensuite, il va falloir mettre en place des investissements publics pour soutenir la création d’emplois dans les énergies renouvelables et l’utilisation de ces énergies. Par exemple, en Californie, toutes les nouvelles maisons doivent être équipées de panneaux solaires. Est ce qu’ici au Canada, les panneaux solaires sont la meilleure solution ? Je ne sais pas. Mais c’est le genre de mesure qui pourrait aider les gens dans leur maison, dans leur coopérative d’habitation, ou dans leur HLM, à accéder aux énergies renouvelables.

Troisième chose qui est très importante, c’est la formation de la main d’oeuvre. Il va falloir démontrer aux travailleurs des secteurs gaziers et pétroliers de l’Alberta qu’il y a des débouchés d’emplois réalistes dans le secteur des énergies renouvelables. Il faudra accompagner ces travailleurs, les payer durant cette reconversion personnelle.

“Et puis, j’ai fini par comprendre que quand on dénonce les sables bitumineux, si on le fait sans nuances, sans parler en faveur des travailleurs, ces gens-là se sentent attaqués personnellement. Parce que c’est pas juste leur gagne-pain, c’est aussi leur identité.”

Et puis, j’ai fini par comprendre que quand on dénonce les sables bitumineux, si on le fait sans nuances, sans parler en faveur des travailleurs, ces gens-là se sentent attaqués personnellement. Parce que c’est pas juste leur gagne-pain, c’est aussi leur identité. Il faut leur dire, “C’est pas contre vous. On n’est pas contre votre famille et puis contre votre emploi. C’est juste qu’on va vous accompagner pour être capables de passer à autre chose.”

Il y a une grosse résistance des travailleurs en Alberta. C’est également un sujet épineux du point de vue politique : le gouvernement de l’Alberta actuel est un gouvernement NPD, le gouvernement de Colombie-Britannique est un gouvernement NPD. Et ils s’affrontent sur le sujet du pipeline Kinder Morgan, parce qu’ils n’ont pas du tout la même perspective. Et au départ, nous [NDLR : La direction nationale du NPD] étions dans une situation inconfortable. Nous considérions que les deux provinces faisaient leur travail, qu’elles défendaient leurs intérêts. A la fin, nous avons pris le parti de la Colombie-Britannique, pour des raisons de respect des peuples Autochtones, des citoyens et de l’environnement. C’était la meilleure position à prendre.

LVSL – Trump a décidé de soumettre les productions étrangères d’aluminium et d’acier (dont celles du Canada) à des mesures protectionnistes. Dans le même temps, l’Italie a annoncé récemment qu’elle se refusait à ratifier le CETA. Est-ce qu’il n’y aurait pas là une fenêtre d’opportunité pour remettre en cause, d’un point de vue progressiste, les traités de libre-échange ? Autrement dit, doit-on laisser aux néo-conservateurs le monopole de la critique du libre-échange ?

Alexandre Boulerice – Le NPD a traditionnellement été extrêmement critique au sujet des traités de libre-échange. Nous sommes en faveur du “fair trade” et non pas du “free trade”. Parce que la liberté économique, quand on est de droite ou néolibéral, c’est la liberté de s’enrichir sans aucune limite, et puis la liberté pour les travailleurs de crever de faim s’ils ne sont pas assez productifs.

Le NPD a toujours été opposé aux clauses permettant aux multinationales de poursuivre les gouvernements devant les tribunaux d’arbitrage parce que c’est un affront à la souveraineté nationale. Ces traités deviennent des chartes des droits des “grandes corporations” [NDLR : terme désignant les multinationales] et non pas des citoyens et des travailleurs.

J’ai rencontré récemment une délégation de membres du Congrès des USA, et nous faisions le constat commun que le meilleur moyen de protéger l’emploi des travailleurs Américains et Canadiens, c’est d’augmenter les salaires au Mexique. Et la gauche canadienne et la gauche américaine sont très critiques du gouvernement mexicain précédent, qui n’a pas augmenté le salaire minimum. Ils ont fait en sorte que leur “cheap labor” continue à être une force d’attraction pour les délocalisations des entreprises Canadiennes et Américaines. Le meilleur moyen de garder de bons emplois ici, c’est que les emplois deviennent meilleurs au Mexique. Cela fait partie des promesses de campagne d’AMLO. Ce serait une bonne nouvelle pour les Mexicains, mais ce serait aussi une bonne nouvelle pour nous.

Deuxièmement, quand on regarde du côté de l’Europe, quand on regarde le “filet social”, la protection des travailleurs, les services publics, les règles sur l’environnement, ce qui existe en Europe est soit équivalent soit supérieur à ce que l’on connait au Canada. Donc ça devrait être naturel d’avoir des accords commerciaux avec les pays Européens, puisqu’il y a moins de chances d’avoir du dumping social, de l’utilisation de “cheap labor” ou de lois environnementales complaisantes. Malheureusement, les gouvernements n’ont pas réussi à négocier un CETA qui respecte la démocratie et les peuples. C’est une occasion manquée. Mais peut-être que là, il y a une occasion que l’on pourrait saisir, si les débats continuent au sein de l’Union européenne, pour amender le CETA. Pour l’amender ! Parce que d’un point de vue Québécois ou Canadien, on est coincés avec notre géant américain comme presque seul marché d’exportation : 90% de nos exportations vont aux Etats-Unis. Alors, une des options serait de réduire notre dépendance au commerce américain et de diversifier nos échanges commerciaux. Et l’Europe devrait être à la tête de cette liste-là. C’est un peu dommage qu’avec le CETA, on ait manqué cette occasion.

“Quant aux mesures protectionnistes décidées par Monsieur Trump sur l’aluminium et l’acier, elles sont tout simplement irrationnelles, contre-productives, pour les Américains comme pour les Canadiens ; mais Monsieur Trump ne fait pas de la rationalité sa vertu principale.”

Quant aux mesures protectionnistes décidées par Monsieur Trump sur l’aluminium et l’acier, elles sont tout simplement irrationnelles, contre-productives, pour les Américains comme pour les Canadiens ; mais Monsieur Trump ne fait pas de la rationalité sa vertu principale. Parfois, il est convaincu de quelque chose, et veut punir les gens. Que ce soit les Mexicains avec le mur ou les Canadiens avec notre “système de gestion de l’offre”, qui protège les producteurs de lait, de volaille et d’oeufs [NDLR : ce système est basé sur des quotas de production, des prix garantis et des droits de douane protégeant le marché intérieur du Canada]. Monsieur Trump est très fâché contre ce système qui garantit des revenus à nos fermiers, et qui limite l’accès des productions Américaines au Québec et au Canada. C’est un bon système, mais il a décidé de l’attaquer, alors que cela ne le prive pas de grand-chose, en fait.

LVSL – Est ce que le NPD, dans le cadre de ces accords commerciaux, serait prêt à défendre le principe de souveraineté alimentaire ?

Alexandre Boulerice – Oui, absolument. Par exemple, le système de gestion de l’offre qui existe au Canada est conçu dans cette logique-là. Le Canada a mis en place ce système dans le but d’occuper le territoire. C’est-à-dire qu’on ne veut pas d’une agriculture industrielle massive, qui serait concentrée dans quelques petits endroits. Toutes les régions du Québec doivent disposer de leur propre production locale et régionale. Qu’elle soit vendue principalement ici également, pour éviter qu’on soit dépendants. J’aime beaucoup les kiwis, mais c’est un petit peu absurde de faire venir des fruits de l’autre bout de la planète. 1) C’est très polluant, 2) on pourrait peut-être avoir des fruits en serre ici, qui seraient bons pour la santé, mais qui créent des emplois ici et qui feraient en sorte qu’il y aurait moins de transports autour de la planète.

LVSL – Vous parliez des élections, il y aura un certain nombre d’échéances électorales qui vont être étroitement imbriquées. Comment les appréhendez-vous ?

Alexandre Boulerice – Les USA ont leurs élections de mi-mandat cet automne. Les élections provinciales au Québec auront lieu également en automne. Le Parti Libéral du Québec risque de perdre les élections, au profit d’un parti de la droite conservatrice, la Coalition Avenir Québec. On vient d’avoir des élections en Ontario où les libéraux ont perdu. Le NPD a gagné 20 députés, mais c’est la droite conservatrice de Monsieur Ford qui l’a emporté. Au printemps prochain, la droite a également de bonnes chances de revenir au pouvoir en Alberta. Donc d’ici les élections fédérales de l’automne 2019 au Canada, il y a plusieurs élections intermédiaires au Canada et à l’étranger qui vont redéfinir la carte dans laquelle on va devoir évoluer et élaborer nos stratégies.

Entretien réalisé par Sebastien Polveche pour LVSL