Pierre Charbonnier est philosophe, chargé de recherche au CNRS et membre du laboratoire interdisciplinaire d’étude des réflexivités (LIER-FYT) de l’EHESS. Il publie Abondance et liberté. Une histoire environnementale des idées, ouvrage qui bénéficie d’un écho médiatique inaccoutumé et circule des milieux écologiques les plus militants jusqu’aux directions des partis politiques de gauche. La facilité avec laquelle s’impose sa thèse principale y est pour beaucoup : dans ce couplage entre abondance et liberté, nous reconnaissons à la fois le moteur de nos sociétés politiques et, puisqu’il s’agit de le dénouer, le défi inédit auquel elles sont confrontées. Mais au-delà, la méthode de Pierre Charbonnier permet une relecture extrêmement stimulante de notre modernité et notamment de la pensée politique qui s’y développe depuis trois siècles. Avant d’échanger avec lui sur les enjeux actuels, c’est sur cet éclaircissement rétrospectif que nous avons d’abord voulu revenir. Milo Lévy-Bruhl est doctorant en philosophie politique à l’EHESS. Entretien en collaboration avec Hémisphère gauche.

Milo Lévy-Bruhl : Abondance et liberté propose une histoire de la pensée politique profondément novatrice. Plutôt qu’à la généalogie des concepts ou aux controverses métaphysiques sur l’idée de nature, vous vous intéressez aux traces des « affordances politiques de la terre » qu’elle contient. Vous montrez à quel point les théories des philosophes, des sociologues, des économistes sont intrinsèquement marquées par la matérialité.

Pierre Charbonnier : Lorsqu’on étudie la philosophie, on apprend à focaliser notre attention sur les notions qui organisent en apparence le pacte politique, comme la souveraineté, la légitimité, le droit, et on gomme l’univers matériel dans lequel ces notions sont élaborées, car il est considéré comme secondaire, peu conceptuel. C’est pourquoi, quand je me suis intéressé à la question environnementale, j’ai rétrospectivement été frappé par l’absence totale de prise en compte des discontinuités matérielles dans l’historiographie dominante de la philosophie politique. J’ai donc voulu réorganiser l’histoire des idées politiques en référence à des ruptures survenues dans l’histoire des supports matériels de l’existence collective, en référence à des transformations hétérogènes aux idées elles-mêmes : par exemple les changements dans les modes d’appropriation de la terre ou dans les régimes énergétiques ; d’où le sous-titre « Une histoire environnementale des idées politiques ». L’enjeu était de montrer que la pensée politique porte l’empreinte d’une pensée sur les usages du sol, les ressources, les territoires, que la pensée des normes renvoie à des manières de subsister, d’habiter et de connaître. C’est ce que j’appelle les « affordances politiques de la terre ».

MLB : C’est limpide chez Hugo Grotius, le premier auteur que vous relisez…

PC : C’est sans doute l’exemple le plus frappant du délire herméneutique dans lequel l’enseignement de la philosophie s’est enfermé. Un étudiant de philosophie qui étudie Grotius entend parler de tout sauf de ses obsessions : la mer, la terre, les cours d’eau, les montagnes, les bêtes, comment les prendre en compte dans le tracé des frontières, etc. Il ne s’agit pas de dire que Le droit de la guerre et de la paix est un texte d’écologie politique, mais que c’est un texte qui nous dit que l’ordre politique local et international qui se mettait en place au XVIIe siècle, et dont Grotius est l’un des principaux maîtres d’œuvre (il a conçu le droit international qui accompagnait l’entreprise impériale hollandaise) est entièrement dépendant de la façon dont on se répartit des espaces et des ressources. Qu’en deçà des références à Cicéron et aux textes religieux, il y a la question de la gestion politique du territoire tel qu’il est. Autrement dit, la question des rapports entre un collectif et son milieu n’est pas ma petite lubie personnelle, ce n’est pas une question latérale qui apparaîtrait de temps en temps, c’est au cœur des textes, sous nos yeux. Mettre en ordre la société et construire un rapport au monde physique, c’est la même opération, en permanence. C’est une idée que je dois à Philippe Descola, et qui méritait d’être transposée comme principe méthodologique en philosophie. En y étant attentif et en s’émancipant des lectures canoniques, l’histoire des idées peut donc devenir une histoire environnementale des idées : non pas une généalogie de la pensée écologique, mais une généalogie de la pensée politique moderne à l’intérieur de laquelle figure déjà la question des rapports collectifs au monde physique, au territoire.

MLB : Pour autant, il ne s’agit pas de dire que la pensée politique ne ferait que répercuter la dynamique du milieu.

PC : Oui, si j’utilise l’expression des « affordances politiques de la terre » c’est parce qu’à l’inverse j’ai parfois trouvé dans la pensée environnementale un surdéterminisme matériel. Or, « affordances », qu’on pourrait traduire par « possibilités », signifie que le substrat matériel ne détermine pas de manière automatique ou nécessaire des modes d’organisation économique et sociologique, mais qu’il fournit des prises à l’action. Cette fois, c’est l’influence de Bruno Latour qui se fait sentir : considérons le non-humain comme un partenaire à part entière des controverses socio-politiques pour ouvrir la boîte noire de l’imaginaire politique moderne. On peut illustrer ça en s’intéressant à la période préindustrielle. Quand on sait que l’essentiel du capital économique et symbolique vient des structures foncières, on relit John Locke et on y trouve une théorie de l’amélioration de la terre que j’essaie de restituer. Pour John Locke, il faut améliorer la terre pour en être propriétaire, c’est ce qui justifie une certaine relation géopolitique avec les Amérindiens – auxquels il dénie cette capacité d’amélioration – et une conception du sujet politique et des formes de gouvernement moderne. La liberté du citoyen et les limites du pouvoir républicain à son égard sont liées à ce rapport d’appropriation de la terre. Il y a un substrat écologique au développement du républicanisme et des formes de liberté politique modernes. Mais il y a aussi des controverses liées à ce substrat, des demandes de justice concurrentes au républicanisme propriétaire lockéen qui s’élaborent elles aussi en référence au monde agraire, comme par exemple La Justice agraire de Thomas Paine, publié en 1797. Des manières différentes d’envisager l’ordre foncier qui conduisent à des manières différentes d’organiser l’ordre social. Autrement dit, il y a toujours des conflits sociaux qui reposent sur des manières concurrentes d’utiliser, de partager et de transformer des espaces et des ressources.

« Hier comme aujourd’hui, les systèmes de justification des inégalités sont enchâssés dans des formes d’usage du monde. »

D’ailleurs, le dernier livre de Thomas Piketty est assez curieux à cet égard. Il fait de la propriété le centre de gravité idéologique qui permet la reproduction des inégalités économiques modernes. Il a raison, sans doute, mais il omet de dire que c’est d’abord la propriété de la terre, puis des machines, et donc que le nerf de la guerre se situe dans l’articulation du social à son monde. J’aime beaucoup son travail, mais s’il avait intégré cette dimension du problème dans l’histoire qu’il raconte, il serait en mesure de mieux articuler les questions de justice fiscale avec l’impasse climatique : hier comme aujourd’hui, les systèmes de justification des inégalités sont enchâssés dans des formes d’usage du monde.

MLB : L’une de ces controverses concerne le libéralisme dont vous permettez de complexifier la compréhension.

PC : Il existe en effet plusieurs versions du libéralisme. D’abord, au XVIIIe siècle, plusieurs versions contemporaines, les Lumières françaises qu’on appelle les physiocrates et les libéraux britanniques, Adam Smith et David Hume, puis Ricardo et Malthus. Pour les libéraux britanniques, la modernisation des structures productives et agraires va de pair avec une modernisation des structures sociales, avec la genèse d’une société civile émancipée des vieilles hiérarchies statutaires, mais pas pour les physiocrates chez qui le féodalisme résiste à la poussée marchande. Les Anglais, Smith en particulier, ont tourné en ridicule l’archaïsme des économistes français qui restaient prisonniers de l’aristocratie et qui se méfiaient du pouvoir transformateur de la bourgeoisie proto-capitaliste. Mais d’une certaine manière c’est une vision intéressante parce qu’elle correspond davantage à ce qu’on observe encore aujourd’hui, en particulier dans bon nombre de pays du Sud. Très souvent, l’investissement en capital vient se poser sur des formes d’échange traditionnelles, si bien que des formes de vie communautaire, qui tiennent à des solidarités non marchandes, cohabitent avec une modernisation parcellaire, incomplète, et bien sûr très inégalitaire. C’est ce patchwork de développement et de sous-développement que l’on trouve un peu partout dans le monde, et dont Rosa Luxemburg avait déjà parlé au début du XXe siècle. À l’exception du monde atlantique, le « développement économique » ressemble davantage à ce que décrivent les physiocrates qu’à ce que défend Smith à travers le pacte libéral, cette utopie de l’émancipation par l’abondance. Mais évidemment, le pacte libéral importe parce qu’il s’est imposé au cœur de la modernité politique. On le retrouve par exemple quelques années plus tard chez Condorcet puis dans l’industrialisme.

MLB : D’autant qu’il a fait montre d’une belle capacité d’exaptation. C’est une idée centrale de l’ouvrage qui vous permet de complexifier encore la compréhension du libéralisme en tenant compte des modifications dans les rapports avec la matérialité.

PC : L’exaptation est un terme inventé par le biologiste Stephen J. Gould pour décrire l’évolution de certaines fonctions dans une structure identique. L’exemple type est celui de l’aile qui a d’abord une fonction de thermorégulation et qui, sans modification de sa structure, va permettre de voler. Je pense qu’il peut arriver la même chose avec les idées et, en l’occurrence avec les idées libérales. La structure théorique reste la même, mais la fonction d’une idée, c’est-à-dire l’objectif politique qu’elle sert, change. Je prends l’exemple de l’idée libérale de propriété. Chez Locke, la propriété sert à définir un sujet politique, un cultivateur libre qui est propriétaire d’une terre qu’il améliore, ce qui le protège contre d’éventuelles dépossessions et violations de son droit naturel. Donc on comprend bien comment la propriété pouvait être pensée comme un instrument de protection. Mais, progressivement, les rapports sociaux de production évoluant avec l’industrie, la propriété n’est plus la simple propriété individuelle, mais la propriété lucrative du grand propriétaire foncier absent et la propriété des moyens de production industriels. Dès lors l’attachement à la propriété n’a plus rien à voir avec celui qui prévalait dans les coordonnées matérielles du monde agraire. Défendre la propriété ce n’est plus défendre l’individu propriétaire, mais c’est défendre la grande propriété, donc les inégalités, sur la base d’un héritage noble, celui des Lumières et des grandes déclarations de la Révolution française qui tournaient autour d’une articulation entre liberté, égalité, propriété et sécurité. Il y a donc une équivoque permanente que Proudhon avait mise en évidence. Quoi qu’en ait dit Marx, Proudhon a parfaitement montré dans Qu’est-ce que la propriété ? qu’à l’âge industriel, on s’est servi de cette équivoque pour justifier la concentration de la propriété capitaliste au nom d’une défense de la petite propriété individuelle. De la Propriété, que publie Adolphe Thiers en 1848 et qui sera augmenté et réédité tout au long du siècle, en est l’exemple le plus probant : la fanatisation du propriétarisme change de sens quand une même notion en vient à servir de bouclier contre des demandes de justice populaires, après avoir servi de véhicule à ces mêmes demandes.

« D’une époque à l’autre, le « libéralisme », qui conserve à peu près le même contenu théorique, revêt une fonction idéologique qui me semble très différente. »

MLB : Cette propriété industrielle correspond à un monde dans lequel les coordonnées matérielles ont été totalement bouleversées par ce que vous appelez la deuxième naissance de la modernité. Le pacte libéral y prend un sens nouveau et c’est là que se nouent véritablement abondance et liberté.

PC : En réalité, on codait déjà, depuis Locke, le processus d’émancipation politique en termes d’accroissement des moyens matériels d’existence. Le fait d’enclore, de défricher, d’amender la terre, en un mot d’améliorer, permet les gains de productivité qui vont assurer l’émancipation politique. Mais il est alors clair pour tout le monde que la conquête des gains de productivité est limitée par un plafond matériel, c’est ce que pense Malthus et c’est ce que Ricardo traduit par sa loi des rendements décroissants. Or, comme l’ont montré les travaux d’Antonin Pottier [1], aux gains de productivité intensifs liés à la division du travail, vont venir s’ajouter des gains de productivité extensifs : l’accès quantitatif à de nouveaux espaces productifs, à de nouvelles terres, et surtout l’accès à des équivalents d’espaces productifs compactés dans le sous-sol, le charbon, puis le pétrole [2]. Dès lors, la conquête des biens matériels et, puisque le pacte libéral les noue ensemble, celle du bien symbolique qu’est la liberté, n’a plus de limites apparentes. Le pacte libéral change de sens, quand le nouage ne se fait plus entre autonomie et amélioration de la terre, mais entre autonomie et illimitation de la sphère économique. Le libéralisme change totalement, entre l’univers des contraintes organiques qui forme l’horizon matériel de Smith à Malthus, et l’univers des nouvelles possibilités de croissance liées aux énergies fossiles et à l’empire qui apparaissent à l’époque victorienne. D’une époque à l’autre, le « libéralisme », qui conserve à peu près le même contenu théorique, revêt une fonction idéologique qui me semble très différente.

MLB : Vous montrez pourtant que ce nouage entre liberté et abondance n’a pas été sans susciter des embarras chez certains auteurs.

PC : Oui, il y a eu des alertes très précoces au sujet de ce couplage entre abondance et liberté. En 1865, dans The Coal Question [3], un livre au moins aussi important que Le Capital au XIXe siècle, Jevons présente le paradoxe suivant : si l’Angleterre est une entité politique qui doit sa liberté au charbon, que deviendra la liberté quand il n’y aura plus de charbon ? La proposition est suivie d’une série de calculs qui lui permettent d’affirmer premièrement que bientôt les États-Unis, qui ont davantage de charbon, seront plus puissants que l’Angleterre, et ensuite qu’il reste du charbon pour à peu près un siècle – or les premières fermetures de mines de charbon anglaises datent des années soixante. En plus d’être un prospectiviste hors-pair, Jevons pose surtout la question qui fâche : comment conserve-t-on la liberté sans l’abondance ? Évidemment, Jevons n’anticipe ni le pétrole ni le nucléaire, mais il prouve qu’il n’y a pas d’innocence productiviste totale au XIXe. Surtout, ce qui est intéressant, ce sont les réactions que le livre a suscitées. Immédiatement, des gens ont répondu à Jevons en disant qu’il exagérait, qu’on allait trouver des convertisseurs plus économes, de nouvelles ressources, etc. Exactement le discours qu’on nous tient aujourd’hui sur le pétrole. Les analogies avec certains débats que l’on connaît sont nombreuses et ont récemment été travaillées par mon collègue Antoine Missemer [4].

« A posteriori, on peut dire « le productivisme c’est mal », mais il produisait aussi de l’espoir dans l’avenir. »

MLB : Malgré Jevons, malgré des critiques similaires que formulera après la Ière guerre mondiale aux États-Unis le mouvement du conservationnisme sur lequel vous revenez, la réflexivité sur le nouage entre abondance et liberté n’a pas donné lieu à des luttes sociales.

PC : Oui, et pour une raison qu’il est important de rappeler : le modèle de développement économique qui repose sur le socle fossile a suscité des loyautés très profondes chez les classes populaires, parce que c’est un modèle qui pouvait se prévaloir d’une projection positive dans l’avenir. Or, une projection positive dans l’avenir, c’est ce que recherchent ceux qui n’ont rien, ou qui ont très peu, et qui renvoient une partie de leurs aspirations vers les générations ultérieures. C’était ça le progrès, l’idée que ça ira mieux pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants, même quand on n’a rien, même quand on est exploités, et que les sacrifices consentis vont finir par payer. C’est pour ça que toute injuste structurellement que soit évidemment l’exploitation économique, elle entraîne une loyauté assez large des classes populaires par cooptation de l’avenir ; c’est le grand pouvoir du charbon, du développement en général. A posteriori, on peut dire « le productivisme c’est mal », mais il produisait aussi de l’espoir dans l’avenir, et les immenses luttes pour le partage des bénéfices, qui forment le substrat des démocraties sociales atlantiques, n’ont aucun sens en dehors de ce rapport à l’avenir enchâssé dans la relation productive.

Nous héritons donc des impasses écologiques de cette relation productive, mais nous héritons en même temps – et là se trouve toute la difficulté – des formes de justice sociale construites dans ce nouage : nous avons pris l’habitude d’obtenir des droits sur une base productive.

MLB : C’est la raison pour laquelle le socialisme, c’est-à-dire le mouvement qui canalise les attentes de justice et les luttes depuis le XIXe siècle, se conjugue à l’intérieur du pacte entre abondance et liberté. Pour autant, c’est ce que vous montrez de manière très convaincante, on aurait tort de le négliger aujourd’hui.

PC : Le fonds de commerce intellectuel et idéologique de l’écologie politique jusqu’à présent c’est la critique du productivisme, qu’il soit capitaliste ou socialiste. Or, une telle prémisse conduit soit à rompre totalement avec le socialisme, qui serait entaché de productivisme, soit à fantasmer l’amorce chez Marx d’une considération non-instrumentale de la nature qui n’existe pas – pour se rassurer en affirmant que l’anticapitalisme et l’écologie vont main dans la main. Je propose autre chose. Non pas chercher à savoir si la tradition socialiste est proto-écolo ou si c’est d’elle que vient le problème, mais s’intéresser à la manière dont les socialistes ont fait muter les conceptions politiques du rapport aux ressources, à l’habitat et à la connaissance. Ce qu’ils ont fait ! Quand les libéraux suivaient la voie de l’exaptation et affirmaient que rien n’avait changé, qu’il fallait continuer de défendre le pacte entre liberté et propriété, les socialistes s’y sont opposés. Certes, ils sont partis du socle « abondance-liberté » qui correspondait à une orientation historique, au progrès, mais ils ont exigé que de la conquête des gains de productivité – de l’abondance – découle un réarrangement des structures politiques à même de réaliser non plus la liberté individuelle, mais la liberté sociale. À ce titre, le socialisme porte une thèse extrêmement forte sur les rapports entre organisation politique et rapports collectifs au monde, à la matérialité. Une thèse d’actualité, mais qui doit intégrer les nouveaux rapports collectifs au monde. Le socialisme a toujours été une intervention dans de grands agencements d’humain et de matière. Je reviens d’ailleurs sur ses différentes variantes : le socialisme standard de la démocratie industrielle de Proudhon ou Durkheim, le socialisme technocratique de Saint-Simon ou Veblen, le socialisme marxiste. Il y a d’autres versions que je ne discute pas comme le socialisme ruraliste anglais de William Morris ou John Ruskin sur lequel Serge Audier revient dans ses livres. Pierre Leroux, un autre socialiste méconnu, a très bien vu que la structuration des inégalités sociales ne s’adossait plus à des questions statutaires, mais à des questions de possessions matérielles, l’important ce n’est pas ce que tu as, mais dans quelle quantité tu as quelque chose. Tu peux être, dit-il, le roi du monde avec un gros tas de fumier. On pense évidemment au charbon qui n’a rien de noble, mais qui, lorsqu’on en a beaucoup, génère du capital. Après l’analyse, comme tout bon socialiste, il propose sa propre théorie d’organisation de la société. Et c’est une théorie du métabolisme social cyclique dans laquelle tout doit être réutilisé y compris, donc, la matière fécale, qui conditionne la fertilité de la terre. C’est pour lui une condition du socialisme, ce qu’on pourrait appeler un « socialisme fécal ». Mais qu’importe la variante, le socialisme a toujours tenté de ré-ouvrir la question matérielle que le libéralisme voulait laisser fermée parce qu’elle cache plein de sales petits secrets : le rapport entre propriété et exploitation, le colonialisme, etc.

MLB : Le socialisme de Polanyi va même jusqu’à interroger la dimension paysanne de la question matérielle.

PC : Ça n’a l’air de rien aujourd’hui mais entre les deux guerres, presque la moitié de la population est liée aux activités paysannes. Or, le marxisme a réduit la question agraire au conflit entre travailleur et propriétaire. L’attachement du paysan pour la terre, l’attachement non économique mais mémoriel, moral, religieux, et la dépossession de l’identité paysanne qui suit la marchandisation de cette terre a été ignorée par le socialisme marxiste. A l’inverse, il a été confisqué et instrumentalisé par le conservatisme et, Polanyi ne s’encombre pas de nuances, par le fascisme et les totalitarismes, qui pouvaient se présenter comme les protecteurs de ce rapport mémoriel à la terre. Dans les années 20 et 30, la sanctification du rapport authentique à la terre est le thème central de la révolution conservatrice, chez Heidegger, chez Carl Schmitt sous une autre forme, chez Barrès bien sûr, et il ne reste pas beaucoup d’espace au camp de l’émancipation pour penser une relation au territoire qui ne soit ni nationaliste ni engoncée dans une vague idée de l’enracinement. Polanyi n’est pas le seul à sentir ce problème. En 1935, Canguilhem écrit un très beau texte Le fascisme et les paysans dans lequel il pointe la nécessité de s’adresser aux paysans qui sont séduits par l’idée que les gardiens de la terre ne sont pas socialistes mais nationalistes. Ernst Bloch en Allemagne s’intéresse aux millénarismes paysans pour la même raison, Marc Bloch en France à l’individualisme paysan également. Dans un contexte où la révolution soviétique a eu lieu non pas sur une base industrielle mais sur une base agraire qui est aussi une base nationaliste, panslavique, les marxistes d’Europe de l’Ouest sont doublement tétanisés. D’abord parce que les paysans de l’Ouest regardent davantage vers les nationalistes et les fascistes que vers le socialisme, mais aussi parce que les narodistes russes du début XXe ressemblent peut-être à des marxistes qui aiment la terre, mais ce sont surtout des ultranationalistes, avec comme souvent de fortes tendances antisémites. Donc cette question de savoir « qui sont les gardiens de quels types d’attachements ? » est au cœur du gigantesque débat de l’entre-deux guerres sur les classes sociales vulnérables aux discours nationalistes et fascistes et sur la façon de les réintégrer à la critique marxiste. Même Simone Weil s’inscrit dans ce débat. Lorsqu’elle est à Londres avec de Gaulle, elle écrit L’enracinement dans lequel elle affirme que si on veut reconstruire la France sans devenir des vassaux de l’empire américain, il va falloir le faire sur une base paysanne, ce qui implique un certain nombre de concessions du socialisme à l’égard de ces affects qui semblent un peu conservateurs de l’attachement, l’enracinement, etc. C’est extrêmement fin et profond, mais évidemment, même si l’intention n’est pas mauvaise, le niveau de prise de risque idéologique est énorme. Et, de fait, parce qu’ils n’ont plus le contexte en arrière-plan, elle est aujourd’hui récupérée par certains éco-conservateurs. La réception américaine de Simone Weil qui intègre l’histoire transatlantique qu’il y a derrière est beaucoup plus intéressante.

« Les Trente Glorieuses ont permis une amélioration de la condition sociale pour beaucoup de gens, mais aujourd’hui ce sont précisément des idéologies anti-démocratiques qui renaissent pour prolonger cette utopie de la croissance infinie. »

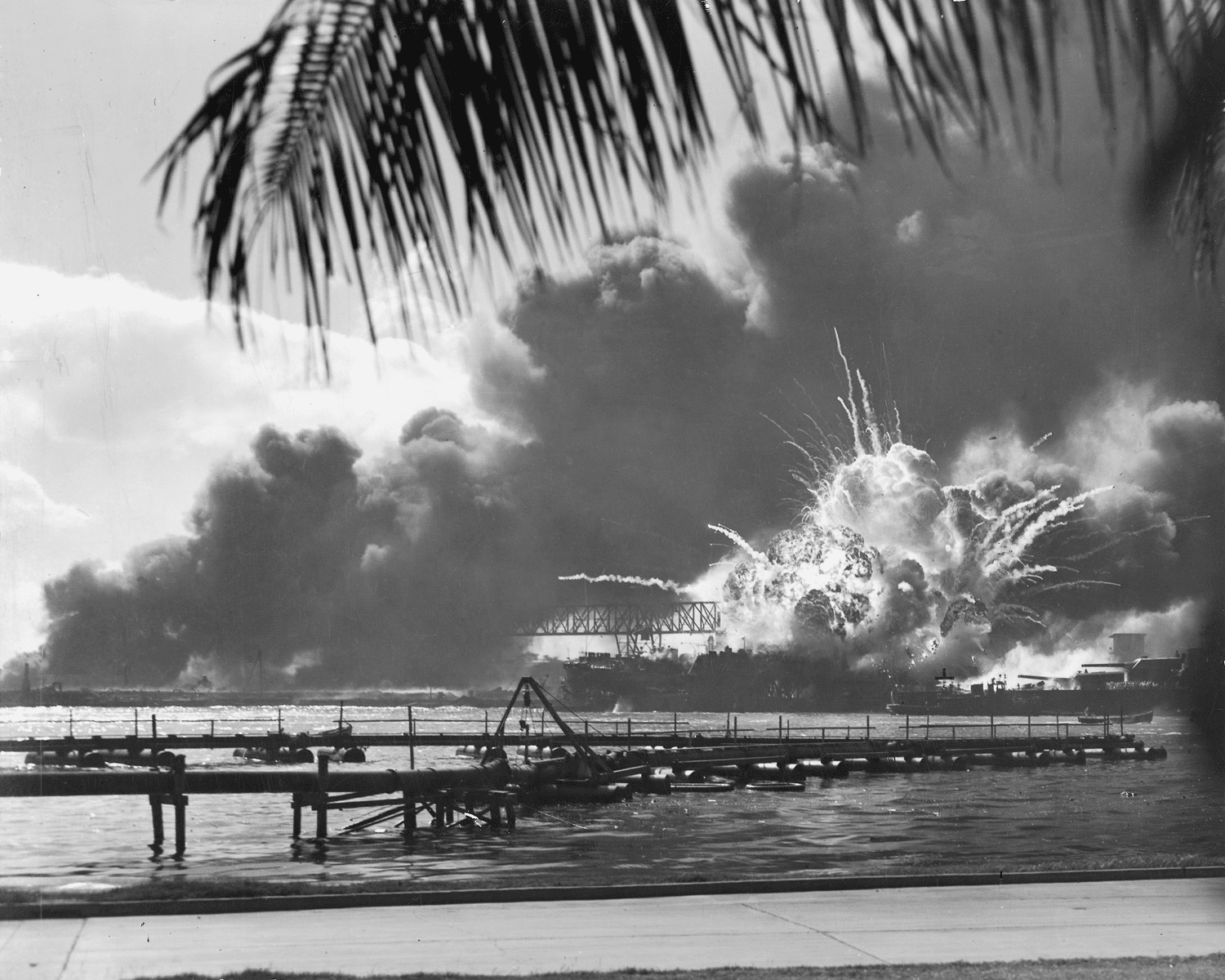

MLB : Puisqu’on est arrivé à la Seconde Guerre mondiale, reprenons notre pérégrination historique d’ici. Après la guerre, un nouveau régime énergétique, basé sur le pétrole et l’atome, se met en place qui coïncide avec une période de latence des questions écologiques ; c’est ce qu’on appelle la grande accélération.

PC : Je crois en effet qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale il y a eu comme une éclipse de la réflexivité environnementale au niveau de la pensée sociale et politique dominante. Elle a plusieurs causes : d’abord le traumatisme d’une idéologie politique qui faisait de la conquête territoriale et de ses ressources – le Lebensraum – son objectif explicite, mais aussi les affordances spécifiques, on pourrait dire les affordances négatives, du pétrole et de l’atome. Contrairement à ce qui se passe avec le charbon, le pétrole et l’atome sont presque invisibles dans l’espace qui nous entoure, parce qu’ils viennent de loin et sont très concentrés, et parce qu’ils ne donnent pas lieu aux mêmes rapports de forces sociaux [5]. Les coordonnés matérielles sont donc moins incorporées à la réflexion politique soit parce qu’elles sont invisibles, soit parce qu’elles sont considérées comme tabou : on veut toujours étendre les bases matérielles de l’économie, mais en prétendant le faire de façon pacifique et coordonnée.

Les grands planificateurs des Trente Glorieuses sont symptomatiques de cette éclipse. Chez Jean Fourastié par exemple, on trouve des chapitres extrêmement détaillés sur l’isolation des maisons, des fenêtres, sur le réfrigérateur, sur le véhicule individuel : il s’agit de créer un cocon domestique dans lequel le travailleur peut penser à tout sauf aux idéologies. Dans ce cadre, l’énergie ne peut pas être limitée car elle est l’éponge qui va absorber les idéologies, ce sale truc qui a mis l’Europe en guerre. On retrouve le même traumatisme chez les grands penseurs politiques de l’après-guerre : Aron, Arendt, et bien sûr Rawls. Qu’est-ce qu’il y a derrière son fameux « voile d’ignorance » ? Des quantités gigantesques de pétrole bien sûr, et l’assurance que l’on peut fonder un contrat social stable sur le pur jeu des intérêts individuels, sans considération pour ses appuis matériels. La conjonction contingente entre l’impératif de désidéologisation et la société de consommation apparaît nécessaire. Tellement nécessaire que même les critiques sociales les plus virulentes de ce capitalisme-là ne peuvent s’empêcher de radicaliser l’abondance. Marcuse, mais aussi les Situationnistes, rêvent d’une société de l’art, du jeu, une société d’ultra-abondance qui émancipe de tous les besoins, le même idéal qu’un Elon Musk aujourd’hui. Pour autant, il ne s’agit pas de faire une contre-histoire des Trente Glorieuses. Évidemment que c’est là qu’on a appris à polluer, mais moi ce qui m’intéresse c’est quand on pollue pour de « bonnes raisons ». D’une certaine manière, polluer pour mettre fin aux idéologies fascistes, je suis pour. À condition que ça marche. Ça a marché à l’époque, ça ne marche plus aujourd’hui et c’est précisément ce qui m’intéresse. Les arrangements techno-politiques des Trente Glorieuses ont permis une amélioration de la condition sociale pour beaucoup de gens mais aujourd’hui, outre le fait qu’à l’échelle globale ils ont été très injustes, ce sont précisément les idéologies anti-démocratiques voire proto-fascistes qui renaissent pour prolonger l’utopie de la croissance infinie. On peut difficilement trouver un paradoxe historique plus parlant : ce qui a été mis en place pour nous protéger des grandes explosions politiques est en train d’en provoquer une nouvelle.

« La pensée des risques et des limites c’est ce qu’on appelle l’environnementalisme, mais à mon sens il ne permet pas de résoudre le problème, il l’aggrave. »

MLB : Les années soixante-dix marquent la fin de l’éclipse. La double fin d’ailleurs. Les crises économiques consécutives aux décisions prises par l’OPEP, une organisation d’anciens pays colonisés, de relever le prix du pétrole mettent en lumière le facteur colonial de l’abondance. Parallèlement, la matérialité ressurgit à travers la question des limites et des risques environnementaux.

PC : La pensée des risques et des limites c’est ce qu’habituellement on appelle la naissance de l’environnementalisme. Dans le répertoire des catégories politiques modernes, ces notions apparaissent pour prendre en compte la nature, non pas seulement comme un champ de bataille pour le développement, mais comme quelque chose qui mérite une considération propre parce que vulnérable, parce que limitée et parce que génératrice de contrecoups négatifs. Mais, c’est ce que j’essaie de montrer, à mon sens l’environnementalisme ne permet pas de résoudre le problème. Au contraire, il l’aggrave parce que dans un cas il s’expose à une espèce de ré-enchantement du risque, ce que Jean-Baptiste Fressoz a appelé « l’apocalypse joyeuse [6] ». Le problème n’étant pas tant alors de limiter l’exposition au risque que de s’y préparer en se dotant des dispositifs assurantiels pour réagir. Je ne le dis pas dans le livre mais cela coïncide exactement avec la naissance du néolibéralisme et les travaux de Dominique Pestre ont bien montré comment cet environnementalisme-là était tout à fait disposé à travailler avec les institutions de gouvernance économique supranationales, notamment la Banque Mondiale, parce qu’ils avaient le même imaginaire intellectuel et idéologique. Du risque comme nouvelle forme de réflexivité moderne, c’est l’idée d’Ulrich Beck, on passe alors au ré-enchantement du risque, puis à l’adaptation et à la résilience. D’autre part, du côté des limites, l’environnementalisme s’expose à la réactivation d’un vieux fonds qui existe aussi dans l’imaginaire politique moderne, celui de la fin du monde, qui donne aujourd’hui la collapsologie.

« La révision politique qui est nécessaire implique une révision idéologique qui ne l’est pas moins. »

MLB : Vous proposez plutôt de partir des efforts théoriques qui, eux, optent pour ce que Bruno Latour appelle la symétrisation : l’anthropologie, l’historiographie postcoloniale et l’histoire environnementale.

PC : C’est le moment douloureux du livre parce que j’affirme que le coût d’entrée dans le nouveau paradigme politique qu’il faut mettre en place est très élevé. Ça ne peut pas être juste, comme avec le risque ou les limites, un remaniement à la marge d’un aspect du pacte libéral : faire la même chose dans un milieu fini ou en pilotant les externalités. La révision politique qui est nécessaire implique une révision idéologique qui ne l’est pas moins. On ne peut pas, pour le dire comme Philippe Descola, être révolutionnaire politiquement et conservateur ontologiquement ; ce qui implique de remanier le socle épistémologique propre aux sociétés modernes. Cela s’est fait de différentes manières, dans des traditions disciplinaires qui ne se connaissent pas et ne s’estiment pas nécessairement les unes les autres, mais qui toutes contribuent à la mise à distance de ce que j’ai appelé la double exception moderne : cette idée d’un peuple distinct des non-modernes et distinct du monde dans lequel il a décidé de s’installer. À l’époque où ces efforts épistémologiques ont commencé beaucoup de gens ont pris peur en disant qu’ils allaient détruire tout l’héritage des Lumières, qu’il ne resterait rien qu’un champ de ruines idéologiques, qu’une anomie intellectuelle qui ouvrirait la route au pire ; l’argument est d’ailleurs revenu après la victoire de Donald Trump. De fait, il y a de l’anomie épistémologique dans cet univers, comme toujours, mais si on essaye d’y mettre de l’ordre, on voit bien qu’en fait il s’agit toujours de revenir sur des ruptures de symétrie dans notre histoire : l’asymétrie de genre dont je ne parle pas, l’asymétrie entre nature/société et l’asymétrie Nord/Sud. Or, le point de recoupement entre les deux dernières c’est la question écologique. Donc il faut lire Claude Lévi-Strauss, Bruno Latour, Philippe Descola, Joan Martinez Alier, Dipesh Chakrabarty, entre autres, pour bien comprendre quelle est la nature de la menace à laquelle on fait face et quel genre de sujet politique va ou doit se constituer en conséquence. Les évidences ou les quasi-évidences qui nous viennent du XIXe siècle, du type, la menace c’est le marché et la réponse c’est la mobilisation du prolétariat, ne vont pas suffire, parce que trop dualiste, parce que trop occidentaliste, parce que trop ancré dans les coordonnées productionnistes modernes. Ce paradigme était très bien le temps qu’il a duré, dans les circonstances matérielles qui étaient les siennes, et je m’en déclare fièrement héritier, mais, disons, héritier inquiet. Les circonstances matérielles ayant changé, il faut que change aussi la forme du conflit social. Il y a une discontinuité matérielle qui produit une discontinuité dans les formes de conflictualité sociale. Si on ne l’accepte pas on va s’enfermer dans un paléo-socialisme inadéquat par rapport au type de monde dans lequel il se trouve.

MLB : Le socialisme est guetté par le risque du paléo-socialisme et l’environnementalisme a mené aux impasses de la résilience et de la collapsologie…

PC : Et j’ajoute : l’écologie c’est fini. L’attachement environnementaliste, la valeur verte, est une composante des alliances sociales qui peuvent aujourd’hui se prévaloir du statut de gardien, mais elle ne peut pas être la seule. D’autant plus que la construction intellectuelle et idéologique de l’écologie politique s’est faite dans une opposition aux classes populaires, dans une critique de la loyauté des classes populaires à l’égard du paradigme productif qui s’apparente à un mépris de classe qui la met en porte-à-faux dans son hypothétique statut de gardien.

« Pour l’instant, mon principal espoir est que le Zadiste, le jacobin écolo et le technocrate radicalisé pactisent. »

MLB : Quelles alliances sociales sont alors susceptibles d’assumer ce rôle de gardien du sujet politique de la crise climatique ?

PC : Je pense à une alliance de différents groupes. Un groupe plus radical des autonomistes, des zadistes, des gens pour lesquels le problème se pose en termes de transformation des modes de vie. Un autre groupe qui concentre les gens qui militent pour un nouvel État-social qui protège des risques sociaux et écologiques et qui mette en place des politiques publiques type Green new deal ; une sorte de jacobinisme vert plus facile à articuler aux demandes de justice industrialistes et qui fasse le trait d’union entre l’écologisme et la gauche anticapitaliste classique. Et un troisième groupe, en apparence beaucoup moins radical et surtout beaucoup moins nombreux mais beaucoup plus puissant, qui est celui des technocrates : une poignée de personnes à l’échelle de la population mondiale, mais capable de réorienter d’énormes flux de capitaux, de concevoir des infrastructures sobres, de mener la vraie lutte dans les banques, dans les cours de justice, etc. C’est ce que demandent les socialistes depuis Louis Blanc : de l’organisation ! Il faut que chacun de ces groupes apprenne à ne pas mépriser les deux autres parce que jusqu’à maintenant c’est grâce à ça que les libéraux dominent. La question des ZAD, par exemple, est très importante, et certaines sont allées très loin dans la mise en forme de nouvelles structures de propriétés. Et parallèlement, je rencontre de hauts fonctionnaires radicalisés, dont l’objectif de vie est de faire la peau au capital fossile et à certaines boîtes agroalimentaires. Des gens qui peuvent appliquer des modifications assez vites avec tout ce que ça implique de réadaptation : des nouvelles villes, de nouveaux systèmes de transports, etc. Pour l’instant, mon principal espoir est que le Zadiste, le jacobin écolo et le technocrate radicalisé pactisent.

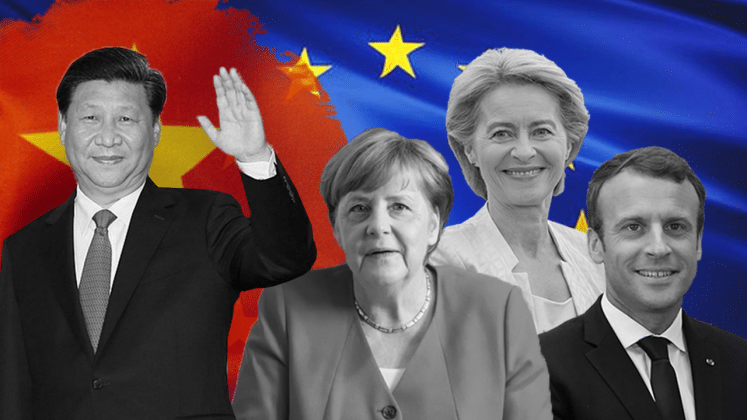

MLB : On bute sur la question de l’échelle. Même si l’alliance entre ces groupes se fait, l’Europe est un nain économique et énergétique.

PC : C’est vrai, mais on sait aussi que l’économie est une chose très mimétique. Ce qui commence à se faire quelque part peut être répliqué ailleurs. Si ce sont les Américains qui commencent et que le mimétisme se fait chez nous et ailleurs, tant mieux. Mais ça peut aussi être nous, peu importe. Dans ma dérive centriste, j’irais même jusqu’à dire que le Green deal de Von der Leyen est bon à prendre. Évidemment, c’est sous-dimensionné, sous-financé, ce n’est pas ambitieux socialement, en gros c’est du capitalisme vert opportuniste, mais ça va faire naître des filières technologiques bas carbone, et puis cela peut avoir pour effet de donner envie au public d’en vouloir plus. Quand on aura constaté collectivement les premières évolutions, quand on aura démontré qu’il y a une voie, on pourra y aller vraiment en resocialisant massivement l’économie. Si on veut redessiner les villes, limiter la pression du marché de l’emploi sur la façon dont les gens se déplacent, on ne peut pas le faire sans resocialiser au sens classique du terme. Ça ne se fera peut-être pas sous la forme de la concrétisation d’un idéal mais en suivant un chemin technologique qui fait que la place du commun va grandir, presque par inertie. Si on veut limiter, absorber, contourner le choc climatique et, c’est encore plus urgent, préserver la biodiversité, il va falloir resocialiser. Si tu es centriste, tu commences par un capitalisme vert, si tu es de gauche, tu préfères faire les choses méthodiquement, en socialisant d’emblée, c’est plus rapide et plus efficace.

MLB : Mais est-ce que ça permet de répondre aux demandes de justice en préservant la démocratie ?

PC : C’est tout l’enjeu. Prenons l’exemple de la géo-ingénierie. Pour l’instant ça ne marche pas bien, on ne sait pas encore absorber du carbone efficacement à grande échelle, mais dans quelques années les technologies seront peut-être prêtes, et on ne parlera que de ça. Entre les mains de qui est-ce qu’on les place ? Celles d’Elon Musk, d’une agence d’État, ou d’une agence supra-étatique, et dans ce dernier cas avec quelle voix pour les pays du Sud ? Si c’est dans celles d’Elon Musk, il y a de grandes chances pour qu’il fasse de la géo-ingénierie au-dessus de son quartier de San Francisco et qu’il en fasse payer l’entrée. Pour l’instant c’est comme ça que les solutions sont conçues, comme des canots de sauvetage privés. À gauche, on est plutôt opposés à la géo-ingénierie puisqu’on se dit que c’est une solution technique qui escamote le problème politique de la pollution au carbone et on a raison. Mais quand la technologie existera elle sera mise en œuvre et si elle l’est autant qu’elle le soit dans des conditions socialement justes. Souvent, le bilan social des grandes innovations technologiques n’est pas terrible, elles ne font que consolider les inégalités ; si on essayait de viser mieux ? Ce sont des débats et des luttes qui vont arriver très vite, auxquels il faut se préparer parce qu’ils vont rebattre les cartes. Pour l’instant, on fait des COP avec les ONG, mais bientôt ce sera un Yalta du climat qu’il va falloir organiser – ce sera tout autre chose. L’écologie, c’est la vie bonne et de nouvelles habitudes de consommation, mais c’est aussi la guerre et la paix, l’ordre global. Ce sont des questions d’étatisation, de reconstruction, de planification sous contrainte : c’est de la grande politique.

[1] Antonin POTTIER, Comment les économistes réchauffent le climat et https://www.cairn.info/publications-de-Antonin-Pottier–100119.htm

[2] Voir les travaux de l’historien Kenneth POMERANZ et notamment, Une grande divergence – La Chine, l’Europe et la construction de l’économie mondiale, Albin Michel, 2010.

[3] William Stanley JEVONS, The Coal Question: An Inquiry Concerning the Progress of the Nation and the Probable Exhaustion of Our Coal Mines, 1865

[4] Antoine MISSEMER, Les Économistes et la fin des énergies fossiles (1865-1931), Classiques Garnier, 2017

[5] Voir, Timothy MITCHELL, Carbon Democracy : le pouvoir politique à l’ère du pétrole, La Découverte, 2013.

[6] Jean-Baptiste FRESSOZ, L’apocalypse joyeuse : une histoire du risque technologique, Seuil, 2012.