Malgré les 12 millions d’élèves et les 866.000 enseignants que compte la France, la question de l’école reste peu abordée dans le débat public. Hormis les suppressions de classes qui mobilisent localement, l’éducation nationale ne revient sur le devant de la scène qu’à l’occasion des scandales dans l’enseignement privé (Stanislas, Betharram….) et d’épisodes de violence dans les écoles. La défense de l’école républicaine est pourtant un vieux combat de la gauche et les motifs d’inquiétude ne manquent pas : profs épuisés, classes surchargées, niveau des élèves alarmant… En publiant un livre sur le sujet, le nouveau président de Picardie Debout, mouvement de François Ruffin, entend remettre ce sujet au cœur du débat. Si son analyse est pertinente sur de nombreux points, ses propositions restent vagues et insuffisantes.

Pour son premier livre-enquête, À la recherche des profs perdus (éditions de l’Aube, 2025), Mathieu Bosque – président de Picardie Debout, mouvement de soutien à François Ruffin – livre le texte d’un élève moyen dont l’école ne l’a ni fait rêver, ni encouragé à s’élever. Ainsi, ce texte nous ressemble, à nous, cette majorité d’anciens élèves moyens de l’école française qui n’aimaient pas tant l’école que pour ses récréations ou pour le bruit strident de la sonnerie de 17 h. Cette enquête, écrite sur une idée de F. Ruffin, remonte l’histoire de l’école française jusqu’à aujourd’hui et en tire plusieurs constats alarmants. L’auteur y propose aussi un petit programme pour remettre l’école française sur les rails de la réussite, du sens du métier de professeur aux formations enseignées, en passant par le rôle du secteur privé et la reprise des programmes enseignés.

L’école, vieux combat républicain

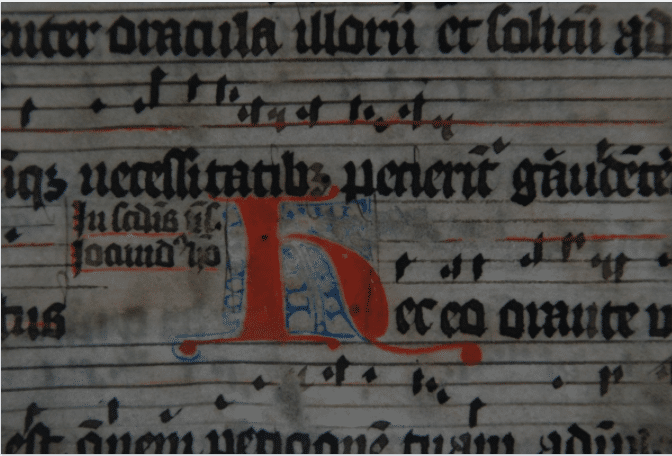

Au 21e siècle, la plupart d’entre nous a évolué dans une société où l’existence de l’école allait de soi. Mathieu Bosque tient à revenir en arrière pour nous rappeler la fragilité de cette institution, de son accès très inégalitaire, particulièrement pour les jeunes filles, même après la révolution de 1789. Le pays ayant fait l’objet de nombreux tumultes intérieurs et de guerres, de changements de régimes et de gouvernements incertains, la question de l’école n’a jamais été prioritaire. Dès 1790, Condorcet propose de construire une école pour 400 habitants, au fonctionnement indépendant, dont l’État assurerait uniquement un rôle de contrôle. En 1793, Joseph Lakanal s’intéresse de plus près au recrutement des enseignants et pousse à la création de « l’école normale » afin de former des professeurs. La première de ces écoles ouvrira deux ans plus tard. Une autre évolution importante a lieu en 1861, sous le Second Empire, lorsque le ministre de l’instruction publique et des cultes, Gustave Rouland, demande directement aux instituteurs leurs besoins et apporte une réponse en augmentant les salaires et rendant obligatoire l’ouverture d’écoles à destination des filles.

Un tournant a lieu dans les années 1870 lorsque Jules Ferry et Léon Gambetta font de l’école une priorité, dans l’idée qu’il ne peut exister une République sans une école laïque, obligatoire et gratuite.

Malgré un rôle croissant de l’État, les projets apportés ponctuellement par quelques personnalités se heurtent à une forte résistance de l’Église qui a la mainmise sur l’éducation depuis l’Ancien régime. La concurrence entre laïques et religieux est forte et les divisions et les retours à des régimes comme l’Empire n’aident pas à l’émancipation du ministère. Un tournant a lieu dans les années 1870 lorsque Jules Ferry et Léon Gambetta font de l’école une priorité, dans l’idée qu’il ne peut exister une République sans une école laïque, obligatoire et gratuite. La République est alors mise au centre : elle donne un niveau d’éducation nécessaire aux élèves pour qu’ils la comprennent et l’aiment. La séparation de l’Église et de l’État en 1905 est un grand pas en avant dans la bataille pour l’éducation qui s’est appuyée sur les combats d’une longue série d’idées, de mesures et de personnalités.

Révolté par la loi de 1905, le clergé déclenche une guerre scolaire contre l’État qui durera jusqu’à la guerre de 14. Plus tard, c’est le régime de Vichy qui soutient l’enseignement religieux catholique. Depuis l’après-guerre à nos jours, une sorte de statu quo règne entre établissements publics et privés, ces derniers recevant une grande part de financement de l’État. Un soutien financier accompagné de bien peu de contrôles, alors que les dérives sont pourtant nombreuses, comme le rappellent régulièrement des scandales nationaux, comme celui du lycée Stanislas l’an dernier ou de Notre-Dame-de-Betharram plus récemment.

Si l’État a su reprendre en main le système scolaire et l’élargir à l’adolescence, puis à l’enseignement supérieur, ce secteur traverse de nombreuses crises. Le constat que fait Mathieu Bosque sur l’état actuel de l’école est accablant. Il s’appuie sur les résultats des dernières études PISA (2018 et 2022) qui démontrent que, malgré un maintien au-dessus de la moyenne, les inégalités dans l’école sont bien un élément déterminant du faible niveau des Français. Pour se rendre compte de la plongée des niveaux, il rappelle qu’un élève sur 5, soit 20 %, sort du collège sans avoir acquis les savoirs de base, c’est-à-dire lire un texte et le comprendre, se faire comprendre à l’écrit, réaliser des opérations simples comme lire un graphique ou vérifier une facture. Avoir 170.000 élèves à ce point en échec chaque année est une catastrophe.

Autre symptôme de la crise de l’école : chaque année depuis 2017, en moyenne, 1000 postes mis au concours de professeur des écoles ne sont pas pourvus. En conséquence, les académies se trouvent contraintes d’embaucher des professeurs contractuels en masse et les envoient sur le terrain sans aucune formation, ou tout au mieux, des formations de quelques jours seulement. Des recrues, à la motivation plus ou moins forte, qui ont tendance à vite abandonner étant donné les conditions du métier.

Chaque année depuis 2017, en moyenne, 1000 postes mis au concours de professeur des écoles ne sont pas pourvus.

Contre les inégalités scolaires, réhabiliter le travail manuel

Certains, particulièrement à l’extrême droite, accusent la réforme du « collège unique » de François Haby en 1975 d’être à la source des inégalités entre les élèves, et souhaite tout simplement la supprimer. Afin d’éclairer le sujet, Mathieu Bosque s’entretient avec Marie Duru-Bellat, sociologue et professeur de sociologie à l’Institut d’études politiques de Paris. Celle-ci rappelle, qu’avant 1975, les établissements étaient différents selon les classes sociales, puisqu’un examen d’entrée en 6e triait les enfants riches et les pauvres. Ce tri s’effectuait au cœur de la société, dans le monde ouvrier ou paysan, où l’école n’était vue que comme un moyen d’être instruit avant de reprendre ensuite le métier de ses parents. La bourgeoisie avait alors accès aux filières longues et les autres classes sociales avaient accès à des études relativement courtes ou des filières techniques.

Cette réforme vise donc un objectif majeur : que l’école ne se résume plus à la simple instruction des enfants, mais qu’elle serve également à émanciper les individus, pour en faire des citoyens et ainsi construire une République égalitaire, fraternelle et libre. Derrière une réforme des parcours scolaires, c’est donc une vaste bataille culturelle qui est engagée. Après la réforme Haby, les inégalités ne disparaissent pas, mais s’intègrent au collège. Comme le démontrent Bourdieu et Passeron, les inégalités se répètent à l’école telle qu’elles sont dans la société, à travers la reproduction sociale.

Après la réforme Haby, les inégalités ne disparaissent pas, mais s’intègrent au collège. Comme le démontrent Bourdieu et Passeron, les inégalités se répètent à l’école telle qu’elles sont dans la société, à travers la reproduction sociale.

Cette inégalité se traduit aussi par les méthodes d’apprentissages, le choix pédagogique ne convenant pas à tous les esprits. Le collège n’est pas bâti sur ce que les élèves savent faire, mais il est construit par le haut, en partant de ce qu’il faut savoir à tel ou tel âge. Car ce que demande l’école pour obtenir le diplôme du baccalauréat général, c’est un travail soutenu de réflexions abstraites. Le collège, dans sa forme de collège unique, est spécialement conçu pour amener les élèves vers ce bac général. Mais en 2024, seuls 43 % des élèves obtiennent le bac général, le reste se répartissant entre 16 % de bac technologique et 20 % de bac pro et les non-bacheliers (21 %). En d’autres termes, plus de la moitié des élèves ont passé 4 ans de scolarité – au collège – à apprendre des méthodes et des enseignements dont ils ne se sentent, au final, pas concernés.

En 2004, cette question revient sur le devant de la scène lorsque le gouvernement Raffarin réalise des coupes budgétaires dans la culture et la recherche. Chercheurs, enseignants et artistes dénoncent alors une « guerre à l’intelligence » dans une pétition. Mathieu Bosque rappelle la réponse de Raffarin : celui-ci rétorque en parlant « d’intelligence de la main » dans un éloge devant la convention de la Fédération française du bâtiment, ce qui séduit le monde du travail manuel. Cette déclaration du Premier ministre suscite un vaste débat à travers le paysage politique, dont il ressort que la culture du travail manuel est complètement dévalorisée face à la culture de la pensée qui semble être la norme dans les discours dominant les médias et la politique. La place des matières manuelles au collège est très faible, seulement 30 % du temps d’apprentissage, et seulement des matières dites secondaires (musique, art plastique, technologie, sport), le plus gros du temps étant dédié aux matières de « l’intelligence du penser ».

De fait, bon nombre d’élèves ne se reconnaissent pas dans l’enseignement qui leur est proposé et lâchent rapidement prise, induisant la fuite de l’école d’un nombre trop important d’élèves. Ces représentations sont tellement intégrées aux inconscients que, même chez les parents, il n’est pas bien vu qu’un enfant ne réussisse pas dans le général. Pour faire évoluer cette situation, André Lagarrigue, physicien, dirige une commission ministérielle chargée de rénover l’enseignement des sciences physiques et de la technologie dans l’enseignement secondaire. Son rapport au ministère de l’éducation propose de remanier l’instruction des sciences expérimentales et techniques : à travers les modules proposés, les élèves pouvaient appréhender le travail industriel dans la conception, la réalisation et l’usage. Finalement, en raison des restrictions budgétaires et d’une faible volonté politique, les propositions n’ont pas été retenues dans les programmes scolaires. Les dirigeants d’alors n’ont pas vu l’intérêt d’enseigner à tous les élèves un apprentissage manuel. La technologie est ainsi enseignée comme un simple prétexte à l’apprentissage des lois de la physique.

Face au déterminisme social, des profs qui se sentent seuls

Comme l’ont montré de très nombreux travaux de sociologie, la préférence des enfants pour les connaissances intellectuelles ou le travail manuel s’explique largement par le milieu social dans lequel ils ont grandi. Celui-ci joue sur sa capacité à apprendre à déchiffrer, puis à lire. L’enfant doit grandir dans un environnement riche et divers qui lui permettra de capter, inconsciemment, des mots, des idées, des notions qu’il pourra comprendre une fois à l’école, quand il devra lire un texte pour la première fois. Mathieu Bosque rappelle à ce sujet les explications du linguiste Alain Bentolila : un enfant qui lit pour la première fois un mot va apprendre premièrement les lettres, puis les sons et le bruit de ce mot et va faire appel à son « dictionnaire des bruits » pour retrouver une référence à laquelle la raccrocher.

Ce sujet est absolument déterminant dans le développement d’un enfant et va traduire la façon dont il apprend. Un enfant qui manque de références sera perdu lorsqu’il devra déchiffrer un texte, il s’ensuivra une frustration et un blocage, un rejet. Le rôle de l’État dans ce « dictionnaire intérieur » de l’enfant est d’offrir la possibilité d’un accès de qualité à la culture dans tout ce qu’elle a de divers et enrichissant pour les jeunes. Mais dans ce cas, la part des parents et de la famille est la plus déterminante.

Pour casser ce déterminisme social, le rôle des enseignants en est la clé. Le livre s’arrête donc, par endroit, dans des établissements à Marseille et en Île-de-France, pour leur laisser la parole. Ils y expriment une sorte d’usure morale, de désespoir face à la difficulté de maintenir des classes dans de bonnes conditions dans les quartiers dits défavorisés. Manque de moyens, bâti désuet, trafics autour des établissements y sont souvent leur quotidien. Plus globalement, ils expriment un véritable sentiment d’abandon. Certains professeurs quittent ainsi la profession après trente années de métier car ils se sentent seuls. L’administration ne crée aucun lien et partage peu d’informations en dehors des négociations avec les syndicats et des consignes souvent inapplicables sur le terrain. Les professeurs ont pris pour habitude de garder les choses pour eux, de ne rien dire. La « communauté enseignante » finit par être une coquille vide et même les professeurs les plus volontaires finissent par se fatiguer, faute de liens suffisamment forts avec leurs collègues.

Ces nouveaux profs de remplacement, contractuels, baladés d’un établissement à l’autre, ne voient pas leur avenir dans cette institution qui ne fait rien pour les retenir.

Nouveauté dans cette destruction du lien social : les professeurs « jobs-datés », promis à des formations de quelques jours pas toujours effectuées, qui remplacent peu à peu le modèle du professeur sortant de « l‘école normale » dans laquelle il apprend la pédagogie, la psychologie de l’enfant, la sociologie, dans lesquelles il se spécialise. Ces nouveaux profs de remplacement, contractuels, baladés d’un établissement à l’autre, ne voient pas leur avenir dans cette institution qui ne fait rien pour les retenir. À force, le métier d’enseignant, qui est une véritable vocation, perd son sens et ne tient qu’à la force de caractère de ceux qui veulent bien rester.

Des propositions élaborées à la va-vite

Après ce constat assez négatif sur l’état de l’éducation nationale, Mathieu Bosque tente d’esquisser quelques solutions. Mise à part la très évidente proposition d’augmenter les moyens, il met en avant quelques propositions, sûrement à approfondir, et certainement pertinentes. Il suggère ainsi de s’intéresser à la pédagogie de l’entraide, ou les élèves seront encouragés à se tirer mutuellement vers le haut, au lieu d’être mis en concurrence. Cela passerait par la reprise par les élèves des leçons sous la conduite d’autres élèves. Cette méthode peut en même temps inciter l’appropriation du savoir par l’élève et créer du lien entre les élèves. Mathieu Bosque revient également sur l’ouverture à une éducation de « l’intelligence de la main », en reprenant par exemple les études déjà existantes d’André Lagarrigue.

Il propose également de réduire les « tailles industrielles » des nouveaux établissements afin de garder la dimension humaine de l’école, rappelant que les très grandes structures ont un effet social négatif sur la construction de liens entre élèves et entre professionnels. Le fait que la France ait les classes les plus surchargées d’Europe contribue sans doute fortement au malaise et au décrochage de nombreux élèves. Dans des établissements plus petits, les élèves auraient des repères plus stables et les professeurs pourraient prendre plus de temps pour le suivi de leurs élèves. L’auteur mentionne aussi la dimension écologique, souhaitant une planification écologique de l’éducation en formant les esprits aux réflexions et aux métiers de demain. Cette proposition, bien qu’a priori intéressante n’est malheureusement pas plus profondément élaborée dans l’ouvrage.

Surtout, l’absence d’évocation de l’enseignement privé parmi les réformes à entreprendre questionne. Comment rééquilibrer les inégalités dans le système éducatif sans repenser la place du privé dans le paysage éducatif afin de mettre un terme aux largesses dont il bénéficie encore aujourd’hui ? Central dans la lutte contre les inégalités scolaires, ce thème n’est pourtant pas du tout mentionné dans cette enquête… Ce manque interroge sur la finalité du livre. S’il s’agissait de proposer une synthèse de l’histoire de l’école en France et de ses défis actuels, l’oubli serait regrettable, mais la copie générale de Mathieu Bosque reste assez complète. Cependant, puisque Bosque entend « donner un cap politique » à travers ce livre – en portant ces propositions avec Picardie Debout et sans doute le reste de la gauche – cette absence pose problème. Alors que l’école reste très peu abordée dans les débats politiques et que les enseignants, autrefois solidement ancrés à gauche, votent de plus en plus pour le RN dont le programme scolaire est profondément inégalitaire, l’oubli d’un point aussi crucial interroge. La question de l’école républicaine, longtemps centrale à gauche, mériterait pourtant une vraie attention et le contrôle, voire la suppression, de l’enseignement privé doit être mis en débat. Si un professeur devait donner son avis sur ce livre, son commentaire serait sans doute « peut mieux faire ».