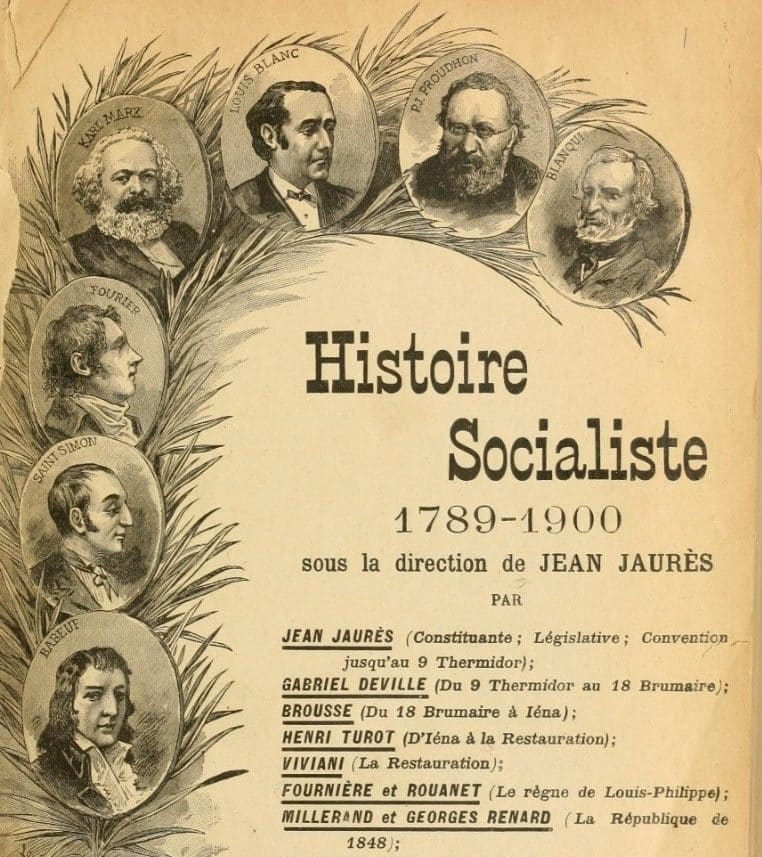

En 1845, dans un célèbre passage de La Sainte Famille, Marx et Engels voient dans la conspiration de Babeuf une forme embryonnaire de socialisme. Ils affirment que celle-ci « avait fait germer l’idée communiste que l’ami de Babeuf, Buonarroti réintroduisit en France après la révolution de 1830. Cette idée, développée avec conséquence, c’est l’idée du nouvel état du monde ». Alors que les expériences du jacobinisme et de la Terreur ne pouvaient constituer un modèle de révolution socialiste pour Marx et l’historiographie marxiste, la conspiration de Babeuf semble quant à elle occuper une place à part dans l’histoire du socialisme et de la gauche en tant que « première apparition d’un parti communiste réellement agissant [1] ».

On ne saurait se limiter à étudier la pensée, l’action et le legs de celui qui n’a jamais employé le mot de socialisme ou de communisme à travers ce seul prisme téléologique. Cela reviendrait à se laisser aveugler par une certaine « idéologie du précurseur » qui contribuerait à nier le contexte révolutionnaire et l’originalité des idées babouvistes [2]. Aussi, il n’est pas envisageable d’interroger l’héritage de ces idées dans l’histoire des débuts du socialisme sans comprendre en premier lieu la singularité de Babeuf en son temps et sans s’intéresser au contenu stratégique et programmatique de la conspiration des Égaux.

Pour comprendre au mieux l’originalité du babouvisme, il est nécessaire de se pencher sur les aspects moins connus du cheminement intellectuel parcouru par François-Noël Babeuf dit Gracchus (1760-1797) de la veille de la révolution française au procès de Vendôme qui le conduira à l’échafaud après l’échec de la conspiration [3].

Genèse du babouvisme : le cheminement intellectuel de Babeuf avant la Révolution

« Né dans la fange, sans fortune ou plutôt au sein d’une pauvreté absolue » (d’après ses propres mots) le 23 novembre 1760, le jeune Babeuf exerce dès 1777 le métier de feudiste en Picardie, c’est-à-dire d’archiviste chargé d’établir la liste des droits et des titres seigneuriaux des aristocrates qui font appel à ses services. L’expérience concrète de l’injustice et des inégalités qu’il acquiert alors contribue à nourrir son projet utopique de refonte radicale de la société. Il écrira plus tard que « ce fut dans la poussière des archives seigneuriales que je découvris les mystères des usurpations de la caste noble [4]». C’est aussi au cours de cette période qu’il prend l’habitude archivistique de conserver la moindre note, brouillon, lettre ou discours écrit, et ce jusqu’à la fin de sa vie, pour le plus grand bonheur des historiens.

« C’est la grande propriété qui fait les oppresseurs et les opprimés ; les oisifs gonflés de vanité et les esclaves courbés, écrasés sous le poids d’un travail excessif. C’est elle qui dans les colonies donne aux nègres de nos plantations plus de coup de fouet que de morceaux de pain »

Durant ces années, il entretient également une correspondance soutenue avec le secrétaire de l’Académie d’Arras, Dubois de Fosseux. Dans ces lettres, l’autodidacte Babeuf exprime pour la première fois des réflexions et des préoccupations sociales imprégnées des idées les plus radicales, égalitaires et utopistes des Lumières. Il y fait de nombreuses références à Rousseau mais aussi à Morelly et son Code de la Nature (1755) selon lequel « rien n’appartiendra singulièrement ni en propriété à personne », ou encore à l’abbé de Mably et sa « république utopique », tous deux considérés aujourd’hui comme des penseurs des Lumières radicales (Stéphanie Roza), véritables précurseurs du socialisme utopique [5].

Une de ses plus audacieuses lettres (restée à l’état de brouillon et jamais envoyée à son correspondant) est celle qui porte sur l’exploitation collective des fermes de juin 1786. En s’inscrivant là aussi dans la lignée des Lumières (ici de Montesquieu et de Mably), Babeuf y reprend la notion de droit à l’existence qu’il nomme alors droit de vivre. Devançant Robespierre et la Déclaration des droits de 1793, il y affirme la primauté de ce droit par excellence sur le droit de propriété. La grande propriété y est accusée de tous les maux du siècle : « C’est la grande propriété qui fait les oppresseurs et les opprimés ; les oisifs gonflés de vanité, énervés de mollesse […] et les esclaves courbés, écrasés sous le poids d’un travail excessif […] C’est elle qui dans les colonies donne aux nègres de nos plantations plus de coups de fouet que de morceaux de pain ». Bien que ne préconisant pas encore la propriété commune et même si sa démarche reste assez abstraite, sa proposition d’organiser la collectivisation du travail productif par l’établissement des fermes collectives dans l’intérêt conjoint de producteurs associés annonce déjà partiellement sa vision de la loi agraire [6],voire le projet babouviste de 1795-1796 de communauté des biens et des travaux. Entre autres réflexions anticipatrices, on retrouve dans cette longue lettre le premier plaidoyer féministe de Babeuf, alors qu’il assimile l’oppression masculine subie par les femmes à celle des maîtres sur les esclaves et qu’il prône une éducation similaire pour les deux sexes [7].

Babeuf révolutionnaire : défenseur des droits de l’homme de 1793 et critique de la Terreur

Lorsque la révolution française éclate, c’est enthousiasmé qu’il prend part aux évènements, bien que jouant au départ et jusqu’en 1795 un rôle modeste. Entre 1789 et 1793 il fait l’expérience de la révolution à Paris et en Picardie, luttant toujours aux côtés des laissés pour compte du grand bouleversement révolutionnaire (paysans picards protestant contre les impôts indirects, patriotes hostiles au système du cens électoral…). Après avoir été publiciste de plusieurs journaux éphémères, il est temporairement élu administrateur du département de la Somme puis employé à l’administration des subsistances de Paris où il se rapproche des sans-culottes. Ses combats et les oppositions qu’il suscite lui vaudront 3 séjours en prison durant cette période, mais c’est aussi l’occasion pour le projet babouviste de commencer à se préciser [8].

Il est intéressant de noter qu’aux lendemains du 9 thermidor, Babeuf – alors fraichement sorti de prison – laisse libre cours à une critique véhémente de la Terreur, du pouvoir de Robespierre et de la dictature du Comité de Salut Public. Cette critique est avant tout celle dite d’extrême gauche, largement partagée par les sans-culottes des sections parisiennes ayant échappé à la répression du printemps de l’an II. Multipliant opuscules, pamphlets et articles anti-Jacobins, il fustige ainsi le « pouvoir decemviral », au nom des droits de l’homme et de la Constitution de 1793 dont il demande l’application réelle et immédiate [9].

Pourtant, celui qui s’approprie désormais le titre de tribun du peuple et de défenseur des droits de l’homme se laisse également duper par la frange thermidorienne de droite aux intentions équivoques. Pendant un temps, Babeuf ne semble pas saisir la dimension réactionnaire de Thermidor : pour lui, la République est désormais divisée en deux partis, celui favorable à Robespierre, et celui motivé exclusivement par la défense des « droits éternels de l’homme » dans lequel il se range. En se joignant à leurs critiques antiterroristes, il en arrive à se rapprocher de personnages comme Tallien, Guffroy, et même Fréron et ses bandes de muscadins de la Jeunesse dorée.

Il faudra attendre le mois de décembre 1794 pour que Babeuf réalise l’ampleur de son fourvoiement, affirmant dans le n°28 de son Tribun du Peuple « Je ressaisis la foudre de la vérité […] Je redeviens moi. » Après avoir reconnu et analysé en profondeur ses erreurs, il s’imposera dès lors comme un opposant acharné face à la Convention thermidorienne et au Directoire.

Pour les conjurés, l’union politique la plus large apparaît comme le préalable indispensable à la mobilisation victorieuse des masses. Leur conspiration avait pour but de “reprendre l’ouvrage brisé par Thermidor” et d’y adjoindre “l’impartiale distribution des biens et des lumières” en instaurant la communauté des biens et des travaux.

Ce qui pourrait à première vue passer pour une méprise stratégique de la part de Babeuf contribue en réalité à l’acquisition de l’autorité politique qui lui sera nécessaire pour fédérer autour de lui les républicains plébéiens (Claude Mazauric). En effet, tout en n’ayant jamais été compromis avec la Terreur jacobine, ses critiques le font apparaitre comme un implacable défenseur des droits de l’homme et de la Constitution de 1793 autant que comme une figure capable d’opérer la synthèse entre les diverses nuances de la gauche révolutionnaire.

Jeté par deux fois dans les geôles de la Convention et du Directoire (il n’a connu que 13 mois de liberté de Thermidor jusqu’à sa mort en 1796 !), Babeuf y affermit son projet de révolution sociale : il tire les leçons de l’échec des insurrections de germinal et de prairial an III et noue des relations avec des révolutionnaires qu’il côtoie directement en prison ou avec lesquels il correspond (Buonarroti, Maréchal, Germain…). Dans certaines de ses lettres de prison, Babeuf en vient à esquisser une stratégie originale s’inspirant de la récente résistance vendéenne. Cette stratégie de conquête du pouvoir consiste à expérimenter sur un territoire restreint une communauté égalitaire exemplaire, la « Vendée plébéienne ». Conçue pour convaincre pacifiquement et par l’exemple, ce modèle de société harmonieuse serait destiné à se propager par contagion imitative, à « étendre graduellement le cercle des adhésions » jusqu’à recouvrir l’ensemble du territoire français [10]. S’il abandonnera par la suite cette voie pour se rallier à la pratique de la conspiration, il faut admettre que cette idée fera son chemin.

Stratégie et programme babouviste à l’heure de la conspiration des Égaux

En octobre 1795, c’est à peine sorti de prison que le tribun du peuple publie dans son journal éponyme le « manifeste des plébéiens », premier véritable texte roboratif et programmatique du babouvisme [11]. Il y convoque les Anciens, Jésus Christ, les penseurs des Lumières, il fait siens Robespierre, Saint-Just et même certains anciens « terroristes » Tallien et Fouché pour prouver au grand jour que le régime de « l’égalité parfaite et du bonheur commun […] n’est pas une chimère » et revendiquer « l’administration commune et la suppression de la propriété particulière ». C’est sur la base de cette doctrine que se fomentera en mars 1796 la Conjuration des Égaux autour d’un comité insurrectionnel composé de Babeuf, Buonarroti, Antonelle, Darthé, Debon, Félix Lepeletier, et Maréchal.

L’analyse de la composition de ce « directoire secret de salut public » et de ses partisans livre une réponse sans équivoque sur la réussite de la stratégie d’union des révolutionnaires des différentes tendances démocrates. Qu’ils aient été jacobins robespierristes, hébertistes proches de la sans-culotterie ou ni l’un ni l’autre, tous se retrouvent dans cette conspiration qui vise à dépasser radicalement les divisions antérieures du mouvement révolutionnaire. Il faut noter que cette stratégie d’union sera poursuivie jusqu’aux derniers jours de la conjuration, lorsqu’un groupe de conventionnels montagnards proscrits finit par se joindre au projet des Égaux derrière le comité insurrectionnel après de longues et houleuses tractations le 7 mai 1796 [12]. Pour les conjurés, l’union politique la plus large apparaît comme le préalable indispensable à la mobilisation victorieuse des masses quand viendra le jour de l’insurrection.

Mais trois jours seulement après cette réunion, trahis par un agent militaire récemment recruté par les conjurés, Babeuf et ses compagnons sont arrêtés puis incarcérés à Vendôme en vue d’y être jugés en Haute-Cour de justice. Au terme du procès, seuls Babeuf et Darthé seront condamnés à mort le 27 mai 1797, les autres seront condamnés à des peines de prison ou d’exil. Lors de l’arrestation des meneurs de la conspiration, une masse importante de papiers relatifs à celle-ci est saisie par la police afin d’être utilisée comme pièce à conviction par le tribunal. C’est entre autres grâce à cet important corpus mêlant notes, lettres, rapports, actes insurrecteurs et ébauches de décrets que le projet babouviste nous est si bien connu aujourd’hui. Que contient donc précisément cette nouvelle révolution que les conjurés appellent de leurs vœux et qui ne verra jamais le jour ?

Une trentaine d’années plus tard, dans son Histoire de la Conspiration pour l’Égalité dite de Babeuf, Philippe Buonarroti précise que la conjuration avait pour but définitif de « reprendre l’ouvrage brisé par Thermidor [et] d’ajouter à la révolution des pouvoirs et des grandeurs » celle de « l’impartiale distribution des biens et des lumières ». Le programme babouviste entend ainsi « détruire l’inégalité et rétablir le bonheur commun » en fondant la société nouvelle sur le modèle de la communauté des biens et des travaux.

Avec son Histoire de la Conspiration pour l’Égalité parue en 1828 à Bruxelles, Buonarroti parvient tant à « venger la mémoire » de ses compagnons qu’il fait œuvre de passeur d’avenir sur le plan stratégique et doctrinal.

Tous les individus la composant seront considérés comme citoyens et co-associés. Jusqu’à 60 ans et pour un temps hebdomadaire déterminé par la loi, chacun devra à la communauté « le travail de l’agriculture et des arts utiles dont il est capable » et contribuera ainsi à l’abondance publique. En retour, chacun recevra égalitairement et directement de quoi « pourvoir à ses besoins naturels » (et Buonarroti de lister le logement, l’habillement, le blanchissage, l’éclairage, le chauffage, l’alimentation et les soins) : point de monnaie ni de salariat dans cette nouvelle République. Si la propriété privée ne sera pas immédiatement abolie, elle sera du moins limitée dans son usage et son étendue. La terre cultivable, les biens d’usage collectif, les « biens usurpés » pendant la Révolution seront nationalisés et le droit de succession sera révoqué pour les générations futures. Au terme d’une période de transition sous le régime d’une autorité révolutionnaire provisoire, des institutions nouvelles mêlant assemblées représentatives à l’échelle nationale et organes de démocratie directe au niveau local prendront le relais. Des « magistrats intègres » seront chargés de gérer la propriété nationale et d’organiser la production et la distribution des biens de production et de consommation. Des mesures seront même proposées de sorte que cette magistrature reste populaire et en constant renouvellement afin d’éviter qu’une « classe exclusivement instruite dans l’art de gouverner » ne se forme d’elle-même. Enfin, de multiples dispositions relatives à la culture et à l’éducation parachèveront ce projet en assurant l’appropriation par tous des mœurs nécessaires à la stabilité de la communauté [13].

Buonarroti le passeur : transmission et héritage et des idées babouvistes

Sans chercher absolument à voir dans le babouvisme un « hypothétique chaînon manquant quelque part entre Robespierre et Marx [14] », force est de constater que l’idéal politique des conjurés porte en lui les germes des projets socialistes et communistes du premier XIXe siècle. La transmission du récit de la conspiration, du lexique et des idées babouvistes tient en grande partie au succès de la Conspiration pour l’Égalité, parue en 1828 à Bruxelles et rééditée en 1830 à Paris aux lendemains de la révolution des Trois glorieuses. Dans ce témoignage au caractère public et politique clair, Buonarroti parvient tant à « venger la mémoire » de ses compagnons condamnés qu’à faire œuvre de passeur d’avenir [15]. Passeur stratégique d’abord, car il n’y a qu’à voir la popularité des pratiques conspiratrices et des sociétés secrètes dans les années 1830 (Société des Droits de l’Homme, Société des Familles, Société des Saisons, Association des Travailleurs Égalitaires…) pour mesurer l’influence de l’infatigable carbonaro qu’est Buonarroti. Passeur doctrinal ensuite, car c’est tout un langage babouviste saturé de néologismes qui est réemployé par les théoriciens du mouvement ouvrier naissant.

Parmi les plus importantes formules héritées de la pensée de Babeuf, les notions de communauté et d’association connaîtront l’avenir le plus fécond. Elles se retrouveront respectivement chez les théoriciens des mouvements communistes et socialistes naissants.

Ainsi, dans les principes communautistes des Égaux résumés précédemment, on peut voir poindre l’adage socialiste « de chacun selon ses facultés, à chacun selon ses besoins ». Cet aphorisme – dont la paternité a été attribuée à Louis Blanc mais qui se retrouve aussi sous d’autres formes chez Saint-Simon ou Étienne Cabet – occupe une place centrale dans la constitution de la pensée socialiste du début du XIXe siècle avant d’être repris par Marx dans sa Critique du programme de Gotha [16]. Pêle-mêle, on remarque que les questions concernant les modalités pratiques de l’abolition progressive de la propriété privée sont déjà posées ; que commence à se faire sentir l’ébauche d’une planification de l’économie par une administration commune que l’on retrouvera en partie chez Saint-Simon sous la forme d’une administration technocratique ; que la nécessité et la légitimité d’une dictature assurant l’autorité révolutionnaire provisoire au lendemain de la révolution sont déjà débattues par les conjurés [17]. Or, on sait à quel point cette dernière question traversera le mouvement ouvrier du siècle suivant, du triumvirat dictatorial prôné par Auguste Blanqui au concept marxiste de dictature du prolétariat.

Comment ne pas voir non plus une réactivation du plan de « Vendée plébéienne » de Babeuf dans les grandes entreprises communautaires des socialistes utopiques ? Comme la « Vendée » babouviste mais de façon plus approfondie, le phalanstère de Charles Fourier vise à constituer une société harmonieuse destinée à se démultiplier « par explosion » pour englober un territoire plus large. Comme elle encore, les expériences icariennes des partisans de Cabet et les expériences coopératistes de Robert Owen qui entendaient explicitement instaurer des micro-communautés égalitaires aux États-Unis et au Royaume-Uni avaient pour objectif d’essaimer « par la discussion » et par l’exemple. Dans ces trois cas – et même si les modalités précises restent spécifiques à chacun de ces modèles – c’est toujours le modèle général de la communauté ou la pratique de l’association qui sont privilégiés pour accompagner les changements du siècle et lutter contre les inégalités et la misère.

Car parmi les plus importantes formules héritées de la pensée de Babeuf, ce sont bien les notions de communauté et d’association (ou co-association) qui connaîtront l’avenir le plus fécond. Pour Alain Maillard, on voit ainsi se dessiner dès les années 1830-1840 les divergences entre le socialisme et le communisme naissants dans le débat opposant les tenants du principe de l’association aux partisans de la communauté. Selon lui, le parti qui reprend à son compte l’idée d’association – qu’il s’agisse d’une association capital-travail (Ledru-Rollin), coopérative (Philippe Buchez), en atelier de travail (Louis Blanc) ou mutuelliste (Proudhon) – est celui qui formera les premières écoles formellement socialistes. En face, le parti qui ne jure que par la communauté des biens et des travaux à l’échelle communale et nationale et qui rejette le principe d’association (en ce qu’il constituerait un nouveau corps intermédiaire et en raison de son caractère imparfait) sera celui des premiers communistes [18].

Place du babouvisme dans les débuts du mouvement socialiste et communiste

Ceux que l’histoire retient comme les « néo-babouvistes » sont à la fois les premiers à avoir distinctement revendiqué l’héritage de Babeuf et en même temps les premiers à s’être saisis du qualificatif de « communiste ». Il s’agit de personnalités qui jouissent à l’époque d’une certaine notoriété comme Théodore Dézamy, Jean-Jacques Pillot, Richard Lahautière, André-Mary Savary ou dans une moindre mesure Napoléon Lebon [19].

A l’heure de la monarchie de juillet et des banquets républicains, les deux premiers sont à l’initiative de la tenue du « premier banquet communiste » de Belleville du 1er juillet 1840. Les nombreux toasts qui y sont portés reprennent explicitement les mots d’ordre babouvistes tout en les réactualisant : « À la réelle et parfaite égalité sociale ! », « À l’égale répartition des droits et des devoirs », « À la communauté des travaux et des jouissances ! », « À la souveraineté du peuple ! Au triomphe définitif de la communauté, seul gage de bonheur pour les hommes ! », « À l’émancipation du travailleur ! [20] ». Dézamy est aussi l’auteur du Code de la Communauté (1842) où il reprend les principes généraux de Liberté, Égalité, Fraternité et d’Unité, aux côtés des idées babouvistes de Bonheur et de Communauté pour exposer les lois fondamentales de la future République sociale. Marx reconnaîtra en lui un théoricien ayant posé « la base logique du communisme », plus scientifique et matérialiste que les socialistes qu’il qualifiera d’« utopiques » (au même titre que Robert Owen et le socialiste Jules Gay) [21].

Si l’on doit à Babeuf et aux néo-babouvistes certaines des plus audacieuses idées du socialisme et du communisme, on ne saurait toutefois résumer l’ensemble de ces doctrines à cet héritage. Des concepts exogènes apparaissent chez d’autres précurseurs du début du XIXe siècle et joueront un rôle important dans le développement de ces théories.

La doctrine et la stratégie babouvistes ne peuvent être réduites à de simples rêveries utopiques ou à un prototype lacunaire de communisme. Elles doivent être considérées comme des réflexions révolutionnaires de leur temps, déjà scientifiques et matérialistes autant qu’annonciatrices d’une forme de socialisme.

Il en va ainsi des théories saint-simoniennes qui connaissent leur âge d’or aux débuts des années 1830. En valorisant les « abeilles » (le travail, l’industrie) et en stigmatisant les « frelons » (les oisifs, les propriétaires-rentiers), Saint-Simon (1760-1825) souligne l’existence d’exploités et d’exploiteurs et ouvre la voie à une critique acerbe du capitalisme que reprendront nombre de ses disciples. N’oublions pas que c’est à Pierre Leroux (1797-1871) – qui adhéra un temps au mouvement saint-simonien avant de s’en détacher – que nous devons la première appropriation du mot socialisme. Le terme apparaît d’abord de façon éparse dans les colonnes de son journal Le Globe (ou Journal de la doctrine de Saint-Simon) avant d’être employé systématiquement dans les écrits et discours de Leroux à partir de 1834.

Il en va de même pour la philosophie associationiste et coopératiste du britannique Robert Owen (1771-1858) qui s’est construite indépendamment de la doctrine babouviste avec laquelle elle partage bien des similarités [22]. L’application concrète des idées d’Owen dans ses villages of co-operation comme New Lanark ou New Harmony et la leçon de leurs échecs apporteront beaucoup au mouvement ouvrier.

Reconnaissons enfin aux socialistes utopiques le mérite d’avoir guidé avec optimisme toute une nouvelle génération vers l’espoir de changer pacifiquement les choses. Qu’il s’agisse de Charles Fourier (1772-1837) et de son plan détaillé de phalanstère ou d’Étienne Cabet (1788-1856) et des contours qu’il donne à son projet dans son Voyage en Icarie, tous deux rejettent la violence du processus révolutionnaire pour faire advenir un monde meilleur [23]. Tous deux inspireront aussi de nombreux adeptes qui perpétueront leurs idées, comme Victor Considérant (1808-1893) qui prendra la tête de l’École sociétaire et élaborera les premiers phalanstères à la suite de Fourier, ou Théodore Dézamy (1808-1850) qui ira jusqu’à dépasser les contradictions de la pensée de Cabet dont il fut un temps le secrétaire.

Sans la surestimer, la place de Babeuf et du babouvisme dans l’histoire originelle du socialisme mérite bien d’être aujourd’hui réaffirmée. La doctrine et la stratégie babouvistes ne peuvent être réduites à de simples rêveries utopiques, à un « égalitarisme grossier » (Marx) ou à un prototype lacunaire de communisme. Elles méritent d’être considérées dans leur temps en tant que réflexions révolutionnaires bien plus concrètes, scientifiques et matérialistes que celles des utopistes, mais aussi et assurément en tant qu’idées annonciatrices d’une forme de socialisme. En effet, qu’est-ce que l’essence du socialisme si ce n’est un idéal d’émancipation collective, une interprétation scrupuleuse des droits de l’homme et une stricte application des principes républicains de liberté, d’égalité et de fraternité ? C’est du moins ainsi que Pierre Leroux et Louis Blanc le définissent à ses débuts [24]. Si l’on s’en tient à cette définition, parce qu’il fut à la fois le dernier avatar des Lumières « radicales », le défenseur intransigeant des droits de l’homme de 1793 et de l’héritage de la révolution, et parce qu’il fut le théoricien d’une nouvelle doctrine émancipatrice fondée sur la communauté, l’égalité réelle et le bonheur commun, Gracchus Babeuf apparaît bien comme une figure de premier plan du mouvement socialiste.

Notes :

[1] Karl Marx, Friedrich Engels, La Sainte Famille, Éditions sociales, Paris, 1972, p. 145. Karl Marx, « La critique moralisante et la morale critique… », dans Marx et Engels, Sur la Révolution française, Éditions sociales, Paris, 1985, p. 91. Sur Marx et le jacobinisme, voir Karl Marx, « La bourgeoisie et la contre-révolution », 1848 ou encore « Adresse de l’autorité centrale à la Ligue des Communistes », mars 1850, Ibid.

[2] Nous reprenons ici la mise en garde de Claude Mazauric dans son avertissement liminaire à Gracchus Babeuf, 4e éd., Montreuil, Le Temps des Cerises, 2020.

[3] Pour suivre un « itinéraire biographique » général et commenté de Babeuf, voir Ibid., pp. 37-126. Sur le parcours de Babeuf avant la Révolution française, se référer à Victor Daline, Gracchus Babeuf à la veille et pendant la Grande Révolution française (1785-1794), Moscou, Editions du Progrès, 1976.

[4] Gracchus Babeuf, Le Tribun du Peuple n°29, 1795 (cité dans Claude Mazauric, Ibid., pp. 322-326. A noter que c’est également dans ce numéroque Babeuf se livre pour la première fois à une analyse de l’histoire de la révolution comme une lutte des classes avant la lettre, ou du moins comme une dispute de castes entre le « million doré » qui veulent s’accaparer la république et les « vingt-quatre millions de ventre creux » qui la veulent « pour tous ».

[5] Sur Morelly, Mably et le concept de « Lumières radicales », se référer à Stéphanie Roza, Comment l’utopie est devenue un programme politique, Paris, Classiques Garnier, 2015. Stéphanie Roza y dresse une filiation directe entre les écrits de Morelly et Mably et l’action politique concrète de Babeuf pour faire advenir cette nouvelle société égalitaire. Le Code de la Nature de Morelly y est ainsi présenté comme le « premier programme socialiste de l’histoire de France ».

[6] Contrairement à une idée répandue dès la période révolutionnaire (et sans doute encore alimentée par la référence de son surnom aux Gracques), Babeuf n’a jamais été partisan de la loi agraire dans son acception de l’époque. Il approuve la loi agraire en tant partage en usufruit des biens communaux comme un « grand acheminement vers l’égalité parfaite », mais la rejette comme une « sottise » en tant que partage des terres en propriétés individuelles, arguant que « la loi agraire ne peut durer qu’un jour ; […] dès le lendemain de son établissement, l’inégalité se remontrerait » (Gracchus Babeuf, Tribun du Peuple, n°35, 1795).

[7] Il dénonce ainsi « la vieille conjuration d’une moitié du genre humain pour retenir l’autre moitié sous le joug ». Des extraits de cette longue lettre sont reproduits dans Claude Mazauric, op. cit., pp. 143-168.

[8] Durant la période 1789-1793, Babeuf publie son Cadastre Perpétuel, ouvrage technique présentant un nouveau programme d’arpentage des terres en vue d’une prochaine rationalisation de l’impôt foncier plus égalitaire et « en faveur des opprimés », preuve s’il en est que le projet de Babeuf ne peut être résumé à des rêveries utopiques. De même, Babeuf rédige à cette période un manuscrit intitulé les Lueurs Philosophiques, sorte de carnet de notes témoignant de l’esprit de recherche qui l’animait ainsi que des fluctuations de sa pensée : on y découvre des réflexions sur le libéralisme d’Adam Smith, sur les questions du marché et de la propriété ou encore sur celles des conséquences de la mécanisation de l’agriculture et de l’industrie. Ce manuscrit fragmentaire et resté à l’état de brouillon a été retranscrit pour la première fois récemment dans Gracchus Babeuf, Œuvres, vol. 1, texte établi par Philippe Riviale, Paris, L’Harmattan, 2016.

[9] Les articles sont issus du nouveau journal de Babeuf, le Journal de la liberté de la presse qui deviendra le Tribun du Peuple ou le défenseur des droits de l’homme en octobre 1794. Parmi les autres textes critiques, on peut citer sa plus fameuse brochure Du système de dépopulation ou la Vie et les crimes de Carrier. Babeuf y assimile la guerre en Vendée à un « populicide vendéen ». Ce néologisme de son fait sera abondamment repris et interprété (à tort) à partir des années 1980 par les tenants de la théorie du « génocide franco-français » comme preuve de l’existence d’un génocide vendéen. Voir à ce sujet la réponse de Claude Mazauric « Sur Babeuf à propos de la Vendée », in Claude Petitfrère, Regards sur les sociétés modernes, Tours, CEHVI, 1997.

[10] Voir les lettres de Gracchus Babeuf à Charles Germain, citées dans Claude Mazauric, Gracchus Babeuf, Montreuil, Le Temps des Cerises, 2020, 4e ed, pp.332-344.

[11] Le texte intégral du manifeste des plébéiens a été récemment réédité par Jean-Marc Schiappa. Voir Gracchus Babeuf, Le manifeste des plébéiens, Paris, Berg International, 2017. Ce texte ne doit pas être confondu avec le Manifeste des Égaux, rédigé un mois plus tard par Sylvain Maréchal, autre membre éminent de la conjuration mais dont le texte avait été finalement rejeté par ses compagnons.

[12] Il faut dire que ces conventionnels ont dans un premier temps inspiré la méfiance à nombre des conjurés : comment ne pas redouter les manœuvres politiciennes et l’ambition de ces ex-parlementaires ? Comment ne pas craindre de devoir revoir à la baisse les aspirations des Égaux pour les faire adhérer à la conjuration ? Sur ces questions, se référer à Philippe Buonarroti, Conspiration pour l’Egalité dite de Babeuf, réed. Paris, La Ville Brûle, 2014, pp. 148-149.

[13] Buonarroti consacre une grande partie de son ouvrage à présenter en détails ce qu’aurait impliqué l’application du programme babouviste après la victoire des conjurés (Ibid, pp.165-239). Il appuie ses propos sur un corpus de pièces justificatives qu’il a pu rassembler et qu’il retranscrit à la fin du livre. C’est notamment à partir de la pièce n°29 intitulée « Fragment d’un projet de décret économique » que l’on peut saisir concrètement la substance du projet babouviste (Ibid., pp. 404-410).

[14] Jean-Marc Schiappa, « Aspects de l’implantation de la conjuration babouviste », Annales historiques de la Révolution française, n°291, 1993, p. 116.

[15] A ce sujet, se référer à Alain Maillard, « Buonarroti, témoin du passé et passeur d’avenir (sur la réception de la Conspiration) », in Philippe Buonarroti, op. cit., pp. 424-446.

[16] Notons que l’on retrouve déjà les bases de cette maxime en 1755, sous la plume de Morelly dans son Code de la Nature avec la formule « travailler selon ses forces […] puiser selon ses besoins ».

[17] Au sujet des débats autour de la question de la dictature révolutionnaire, voir Philippe Buonarroti, Ibid., p. 126 et p. 110.

[18] Sur ces questions et sur le « néo-babouvisme » dans le mouvement ouvrier du début du XIXe siècle, voir l’ouvrage de référence d’Alain Maillard, La communauté des égaux. Le communisme néo-babouviste dans la France des années 1840, Paris, Kimé, 1999. A propos des premières utilisations du mot communisme et la terminologie socialiste prémarxiste en général, se référer à Jacques Grandjonc, Communisme/Kommunismus/Communism. Origine et développement international de la terminologie communautaire prémarxiste des utopistes aux néo-babouvistes 1785-1842, 2e éd., Paris, Éditions du Malassis, 2013.

[19] On doit cette dénomination de « néo-babouviste » à l’historien socialiste Jules Prudhommeaux, Icarie et son fondateur Étienne Cabet : contribution à l’étude du socialisme expérimental, Paris, É. Cornély, 1907, p. 344-345. On ne peut s’attarder ici sur chacun de ces théoriciens encore trop méconnus du communisme néo-babouviste, mais pour plus d’informations, on peut se référer à leurs entrées correspondantes dans le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier (le « Maitron ») disponible en ligne.

[20] Une liste des toasts portés lors du banquet de Belleville est proposée dans Alain Maillard, op. cit., pp. 282-283.

[21] Karl Marx, Friedrich Engels, La Sainte Famille, Éditions sociales, Paris, 1972, p. 158.

[22] Dans une longue note infrapaginale de son Histoire de la Conspiration pour l’Égalité, Buonarroti livre même un argumentaire défendant conjointement les systèmes d’Owen et de Babeuf. Voir « Annexe 3 – Objection au système d’Owen et réponses en faisant voir la futilité », in Philippe Buonarroti, op. cit., pp. 420-423.

[23] Rejet qui n’est pas exempt de condamnations ambigües, voire très sévères à l’encontre de la Révolution française. Ainsi Fourier en parle comme du « coup d’essai des philosophes » des Lumières qui auraient engendré « autant de calamités qu’ils ont promis de bienfaits » (Charles Fourier, Théorie des quatre mouvements et des destinées générales, in Œuvres Complètes, Anthropos, Paris, 1966, T.II, p. 2). Il en va de même pour Étienne Cabet qui affirme dans une phrase restée célèbre « si je tenais une révolution dans ma main, je la tiendrai fermée, quand même je devrai mourir en exil ! » (Étienne Cabet, Voyage en Icarie, Paris, 1842, p.565).

[24] Pierre Leroux proclame en 1845 : « Nous sommes socialistes si l’on veut entendre par socialisme la doctrine qui ne sacrifiera aucun des termes de la formule : liberté, fraternité, égalité, unité, mais qui les conciliera tous. », Pierre Leroux, « De l’individualisme et du socialisme », in Œuvres (1825-1850), Paris, 1850, p. 376. Quant à Louis Blanc, il conclue en 1839 son ouvrage majeur en résumant ainsi sa pensée : « En résumé, de quoi s’agit-il ? D’aboutir pratiquement, progressivement à la réalisation du dogme : Liberté, égalité, fraternité. », Louis Blanc, Organisation du travail, 5e éd., Paris, 1848, p. 272.