Face à un modèle énergétique guidé par la course au profit et caractérisé par la dérégulation des marchés et la dislocation d’EDF, d’autres organisations du marché de l’énergie sont possibles. Le modèle oligarchique vers lequel nos sociétés tendent ne semble pas en mesure de répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain : transition énergétique, prix bas et contrôle démocratique sur le secteur de l’énergie. À l’inverse, la création d’un pôle public de l’énergie répond à ces derniers, en sortant définitivement l’énergie de la mainmise des circuits de production et d’encadrement capitaliste. Un tel système permettrait une planification énergétique qui ne lèse pas le citoyen, garantirait le suivi des objectifs nationaux et assurerait des prix raisonnables. La solution d’un pôle public de l’énergie doit permettre de refaire de l’énergie un droit pour tous sous l’égide d’une gestion collective, démocratique et éclairée.

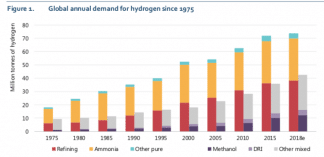

Augmentation des prix de l’électricité et du gaz, projet Hercule, libéralisation des marchés, mise en concurrence, privatisation des opérateurs historiques : la question de l’organisation et de la gestion de l’énergie, et en particulier de la production électrique en France revient inlassablement au cœur des débats depuis 20 ans. Elle s’ancre au cœur d’une problématique-clé qui est celle d’un accès pour tous à une énergie sûre et de qualité, le tout à des prix raisonnables. La transition énergétique que notre système engage lentement vient soulever de nouveau cette problématique organisationnelle. Il convient tout d’abord de rappeler les principaux enjeux du secteur liés à la transition écologique. L’électricité produite à l’heure actuelle en France est très peu intensive en CO2, grâce à une production décarbonée issue de la production nucléaire et hydroélectrique. Toutefois, deux phénomènes détaillés dans la Stratégie Nationale Bas Carbone devraient faire évoluer le mix électrique actuel. Tout d’abord, un certain nombre de consommations énergétiques devront être électrifiées (véhicules lourds et légers, chauffage, production d’hydrogène). Et d’autre part, une part conséquente du parc nucléaire arrive en fin de vie (prévue entre 40 et 60 ans selon les sites).

Même sous l’hypothèse d’une sobriété accrue (rénovation des logements, optimisation des consommations), de nouveaux outils de production électrique devront être construits. Ces outils de production peuvent correspondre à des énergies renouvelables (parcs éoliens, photovoltaïque, centrale biomasse) ou encore à de nouveaux réacteurs nucléaires. Se pose alors la question de la gestion de ces nouveaux moyens de production et de leur gouvernance. Pour répondre à cette question, il convient de revenir sur la gestion de la production électrique en France depuis 1945.

Depuis 1945, la gestion de l’ensemble de la production électrique était assurée par EDF, fruit de la nationalisation du secteur électrique par le Conseil national de la Résistance après la dernière guerre mondiale, sous l’impulsion du député communiste Marcel Paul. EDF, entreprise publique, disposait alors du monopole sur la production et la distribution de l’électricité. Des tarifs uniques étaient fixés par le gouvernement et les choix stratégiques étaient pris par les gouvernements successifs (développement massif du nucléaire dans les années 70-80, construction des barrages). La libéralisation des marchés de l’énergie, sous l’égide de la Commission européenne, s’est déroulée en plusieurs étapes, appelées « paquets ». Le premier paquet (1996) définit les principes du marché intérieur de l’énergie avec la mise en place de règles et de procédures communes et souligne le principe de libre concurrence et oblige les États à s’abstenir d’assurer un soutien discriminatoire à certaines entreprises. Le second paquet, en 2003, impose la séparation juridique des activités de réseaux et de transport (RTE est créée), tandis que le troisième paquet de 2009 achève la construction du marché unique de l’électricité en Europe. Ainsi, le monopole d’EDF sur la distribution s’est achevé à la fin des années 90 et au début des années 2000.

Une politique de privatisation et de libéralisation sous la gouverne de la Commission européenne

Les directives européennes sur les marchés de l’énergie de la fin du siècle obligent à une ouverture à la concurrence progressive de la phase de production et de la fourniture, afin de contribuer à la naissance d’un « marché unique européen de l’électricité » conforme à la doxa en vigueur. On parle alors de « réorganisation des marchés de l’électricité ». EDF change ainsi de statut juridique et entre en Bourse. De nouveaux fournisseurs privés entrent sur le marché, EDF étant obligé de leur céder à prix presque coûtant 25% de son électricité dans le cadre du mécanisme d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) qui fait couler tant d’encre. Une partie du capital d’EDF est cotée en Bourse. A l’heure actuelle, l’État possède 83% du capital d’EDF, 15% pour des particuliers et 1,4% par les salariés d’EDF. En revanche, RTE n’est plus que possédée à 50,1% par l’état, les autres actionnaires étant la Caisse des dépôts (29,9%) et CNP Assurances (20%). De nouveaux producteurs apparaissent aussi sur le marché, notamment sur le marché des outils de production renouvelables (Total, Engie, Gazel Énergie, Eni) et de la fourniture (Direct Énergies, Engie, Ekwateur), faisant de la concurrence à EDF.

« Alors que les investisseurs privés pourraient jouir de perspectives de profits attrayants avec le développement des EnR avec notamment ses tarifs de rachats préférentiels, l’État français serait susceptible de devoir financer les investissements importants de la branche publique liés au nucléaire et au transport de l’électricité. »

La Commission européenne pousse dès lors à libéraliser encore plus les marchés et souhaite fragmenter EDF en plusieurs entités indépendantes, afin d’éviter que la filiale ne bénéficie de situations monopolistiques et ne puisse disposer de subventions croisées, par exemple en cas de soutien public à la production nucléaire. Cette volonté de la Commission s’inscrit en parallèle d’âpres négociations avec le gouvernement français concernant la revalorisation du tarif de l’ARENH et la mise en concurrence des concessions de barrage arrivant à expiration. Le projet Hercule porté jusque-là par le gouvernement prévoyait une division d’EDF en trois entités. Une branche dite EDF bleu comportant les centrales nucléaires et les réseaux de transports correspondant à des monopoles de fait, une branche verte correspondant aux activités commerciales, à la distribution et aux énergies renouvelables et enfin une branche dite « Azur » rassemblant les activités hydroélectriques. Alors que la branche bleue serait une entreprise 100% publique, la branche verte pourrait être ouverte à hauteur de 30% pour commencer, aux investisseurs afin de stimuler les investissements privés dans les EnR. Toutefois, ce projet a soulevé la bronca de l’ensemble des syndicats et de nombreux partis politique pour qui ce projet consistait tout simplement en une « socialisation des pertes et une privatisation des profits ». Alors que les investisseurs privés pourraient jouir de perspectives de profits attrayants avec le développement des EnR avec notamment ses tarifs de rachats préférentiels, l’État français serait susceptible de devoir financer les investissements importants de la branche publique liés au nucléaire et au transport de l’électricité.

Ce projet et les critiques qu’il soulève font ressortir fortement le rôle central que joue l’électricité dans notre société et l’enjeu politique important que sa gestion représente. Selon les modalités d’organisation choisies, la part donnée au marché et au privé, l’existence ou non d’un contrôle démocratique des choix d’investissements, la face du secteur de l’énergie français pourrait en être changée. Afin d’analyser les effets de différents choix, il peut s’avérer pertinent de distinguer trois scenarii-limite, qui ressortent des débats actuels autour de la question énergétique, avec plusieurs variations et combinaisons possibles entre eux :

1. Un système majoritairement renouvelable aux mains d’un nombre restreint de groupes, s’appuyant sur une organisation ubérisée du travail et une gestion libérale des marchés de l’énergie

2. Une production qui continue à être majoritairement centralisée, avec une part importante de nucléaire répondant à l’électrification des consommations et au besoin de stabilité du réseau

3. Une croissance forte des coopératives énergétiques locales totalement ou partiellement autonomes, gérées par les consommateurs et les collectivités territoriales.

Ce travail s’inscrit dans la continuité de l’analyse des déterminants capitalistes des choix de systèmes énergétiques proposée en août 2021. Quels seraient alors les critères pertinents pour analyser et comparer ces systèmes énergétiques, à la fois d’un point de vue technique mais surtout sociétal ? Tout d’abord, une organisation des moyens de production électrique adéquate devrait permettre une réponse rapide et adaptée aux enjeux climatiques forts que nous soulignons encore récemment, que ce soit en matière d’investissements et de problématiques de décarbonation. Ces modèles devraient assurer l’équilibre offre demande à chaque instant et donc s’appuyer sur le foisonnement des différentes technologies. Voilà pour les critères techniques. Mais tout aussi importants sont les critères politiques. Comment s’organise dans ces nouveaux système énergétique le rapport de force entre investisseurs capitalistes et travailleurs ? Quel contrôle sociétal et démocratique des choix de production énergétiques et de tarification ces modèles permettent-ils ? Cet exercice prospectif s’intéresse à des scenarii-limites qui peuvent paraître extrêmes, mais vise avant tout à cerner les impacts socio-économiques que peuvent avoir certains choix organisationnels.

Uber Energy, le risque d’une libéralisation accrue du secteur électrique au profit d’un nombre restreint de grands groupes

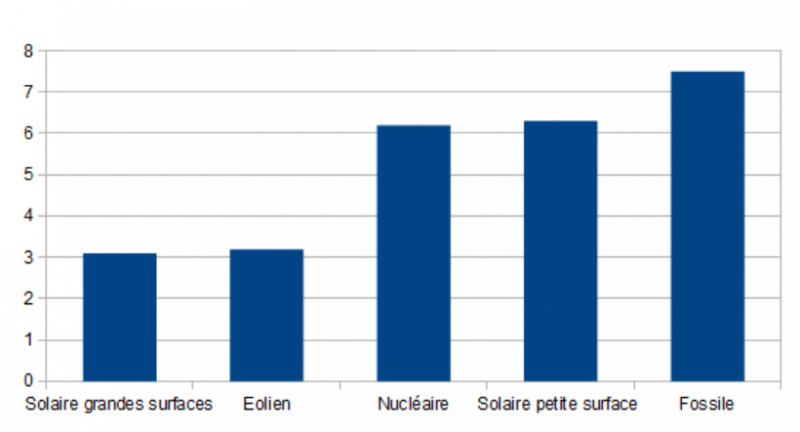

En poussant à fond la logique d’un projet comme celui d’Hercule, sur la logique de privatisation des activités rentables au bénéfice d’un marché en concurrence parfaite fantasmé, le tableau offert pourrait être le suivant. Celui d’une sortie progressive du nucléaire, avec la majorité des coûts liés au démantèlement et au traitement des déchets supportés soit directement par la puissance publique, soit par les consommateurs via une augmentation des coûts de EDF. Les renouvelables se développent, portés notamment par la construction de parcs éoliens en mer et financés majoritairement par des investissements privés à la recherche de potentiels profits juteux. Au cours de la transition, un certain nombre de centrales à gaz voire à charbon vont être encore utilisées. Ainsi, la Programmation Pluriannuelle de l’énergie prévoit un maintien de l’énergie produite par des centrales à gaz à hauteur de 32 TWh, et ceci afin de garder une certaine capacité à faire appel à des besoins de pointe. Il est intéressant de voir que sur ces deux pans de production, EDF n’est plus du tout en situation de monopole. Sur les 11 centrales à gaz tournant en France, 4 sont possédées par Engie, 4 par Total et 3 par EDF. Toutes ces centrales ont été construites entre 2005 et 2020 et doivent encore tourner plusieurs années voire décennies avant d’être rentabilisées pour les investisseurs. Quant aux 10 parcs éoliens en mer en construction ou en projet, 4 sont pilotés par EDF tandis que les autres appartiennent à Engie, Iberdrola ou encore Quadran. L’ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques conduirait au même résultat. Il en est de même dans une moindre mesure pour les centrales photovoltaïques ou encore les parcs éoliens terrestres.

« Ainsi, on se dirigerait vers un système de production électrique dominé par un oligopole restreint de très grands groupes internationaux, côtés au CAC 40. »

Ainsi, on se dirigerait vers un système de production électrique dominé par un oligopole restreint de très grands groupes internationaux, côtés au CAC 40. Ces grands groupes ont tendance à s’appuyer sur de vastes chaînes de sous-traitance où une concurrence féroce règne ainsi qu’une forte pression à la baisse des coûts de ces sous-traitants. Ces grands groupes, qui suivent une stratégie mondiale et s’appuient sur une logique de bénéfices, font peser plusieurs risques sur le futur du système énergétique.

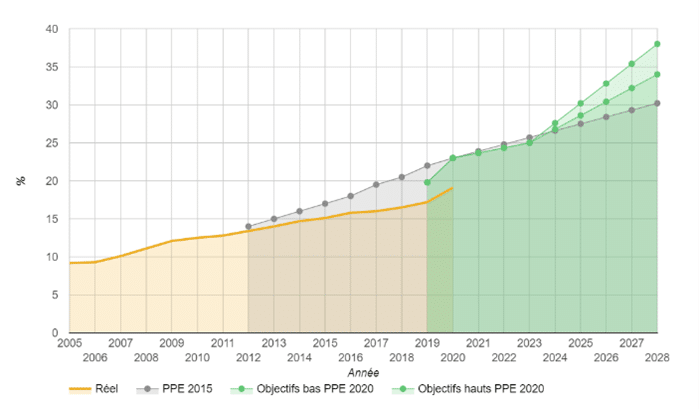

Tout d’abord, l’ouverture à la concurrence depuis le début des années 2000 est loin d’avoir eu les effets escomptés en matière d’investissements renouvelables. La France possède un retard conséquent en matière de développement des renouvelables avec par exemple 19,1% de production renouvelable en 2020 contre 23% prévus par la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie. Ce retard est autant dû à des investissements insuffisants d’EDF, fragilisé par l’ouverture à la concurrence, un tarif ARENH désavantageux qui favorise ses concurrents et sujet à des incertitudes fortes quant à son rôle futur qu’aux faibles investissements en matière de production des nouveaux entrants. Alors que l’accès sur le marché des fournisseurs à une électricité nucléaire bon marché via l’ARENH devait permettre à ces nouveaux entrants de développer leurs capacités de productions, notamment renouvelables, c’est surtout un effet d’aubaine qui a pu être observé. Certains groupes, à l’image de Total-Direct Énergies, achetant peu cher de l’énergie à EDF pour ensuite la revendre avec une marge sans pour autant produire quoi que ce soit. Ainsi, une telle organisation oligopolistique ne semble pas être en mesure d’assurer les investissements nécessaires dans les renouvelables.

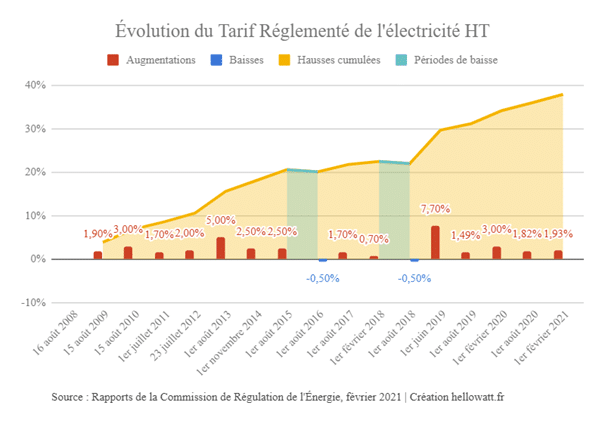

Autre élément, la libéralisation a conduit à une hausse forte des prix de l’électricité sur la dernière décennie, estimée à près de 50% par l’INSEE. Une partie conséquente de cette hausse s’explique par la libéralisation des marchés, la fragilisation d’EDF et par la hausse des tarifs de fourniture énergétiques, tandis qu’une partie s’explique aussi par la hausse des taxes sur l’électricité. Ainsi rien n’indique qu’une telle organisation soit bénéfique pour les consommateurs. Par ailleurs, les nouveaux entrants font souvent le choix d’un double-investissement dans les capacités renouvelables et les centrales thermiques d’appoint souvent requises pendant la phase de transition. La structuration actuelle du marché de l’énergie et du soutien aux énergies éoliennes, et en particulier le mécanisme de first-order-merit, peut générer des stratégies d’optimisation peu reluisantes de la part de ces groupes. C’est par exemple ce que montre un article de Acemoglu and al. (2017) [1] qui analyse la possibilité pour les groupes jouant sur les deux tableaux de baisser leur production thermique pendant les pointes de production renouvelable et l’augmenter quand le renouvelable produit peu pour totalement circonvenir le first-merit-order sensé favoriser le renouvelable. Par ailleurs des investissements actuels dans des infrastructures thermiques censées fonctionner près de 40 ans font que tous ces gros groupes risquent de représenter un facteur bloquant ou freinant pour l’atteinte d’un mix électrique décarboné si dans 10 ou 20 ans elles souhaitent encore rentabiliser leurs centrales thermiques d’appoint.

Entrons maintenant un peu plus en profondeur dans l’analyse sociale d’un tel choix. Dans un précédent article, nous avions montré le lien fort qui existe entre la logique intrinsèque de maximisation du profit des entreprises capitalistes et le choix d’un régime énergétique tourné vers les énergies fossiles. En effet, les énergies fossiles permettaient une meilleure mise en valeur du capital et constituaient d’après Andreas Malm le levier général de production de survaleur capitaliste. Toutefois, Mitchell montrait ensuite que la concentration des flux énergétiques indispensables au capital dans certains nœuds (les mines, les chemins de fer et les ports) avait par un effet inverse donné un pouvoir important aux syndicats contrôlant ces nœuds stratégiques et permis d’après lui la construction des partis de masse au tournant du XXème siècle et des démocraties modernes avec les nombreux droits acquis. Ainsi, le rôle joué par les syndicats dans la maîtrise de la production électrique est lié à une distribution du rapport de force capital/travail plus favorable aux travailleurs.

« Nous avions montré le lien fort qui existe entre la logique intrinsèque de maximisation du profit des entreprises capitalistes et le choix d’un régime énergétique tourné vers les énergies fossiles. »

À l’heure actuelle, les syndicats disposent encore d’un poids important au sein du secteur énergétique. Les branches mines et énergies de la CGT font par exemple partie des branches les plus puissantes de la confédération. Les syndicats jouent un rôle-clé dans la production nucléaire, les barrages ou les centrales thermiques par exemple. La centralisation de la production permet ainsi un certain rassemblement et une certaine organisation des travailleurs. Au contraire, un passage vers un système à forte prédominance renouvelable, avec d’importantes chaines de sous-traitance notamment sur les opérations de construction et d’entretien des énergies renouvelables, peut potentiellement faire fortement baisser le pouvoir des travailleurs sur les choix de production énergétiques. Par exemple il n’existe à l’heure actuelle aucun syndicat des travailleurs des énergies renouvelables à proprement parler. La décentralisation de la production sur de petits sites laisse aussi ouverte la porte à une forme d’ubérisation du marché de l’énergie avec des sous-traitants payés presque à la tâche de maintenance. Cela fait aussi courir le risque d’un mauvais entretien des infrastructures de production et d’un contrôle public de leur sécurité plus difficile, fragilisant par là même la sécurité nationale d’approvisionnement. Le cas des barrages est emblématique avec le risque qu’un problème rencontré en fin de concessions ne soit pas traité.

Par ailleurs, l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie est rendue plus difficile, notamment en matière de construction de nouvelles unités de production, sur lesquelles la force publique est à la merci du bon-vouloir des investisseurs privés. La force publique disposerait alors d’une visibilité moindre sur les investissements en cours de réalisation.

Une organisation plus centralisée et démocratique sous l’égide d’un pôle public de l’énergie

Face au risque d’une déréglementation et d’une libéralisation croissante de la production électrique, on pourrait imaginer un système énergétique français plus centralisé, où la production nucléaire garderait une place importante (disons 50%). Ce système pourrait se faire sous l’égide d’un pôle public de l’énergie. Cette proposition s’inscrirait en réalité dans la continuité de celles de la CGT Mines-Energie. Il s’agirait plus précisément de rassembler l’ensemble des acteurs de l’énergie sous une bannière nationalisée unique afin d’assurer la coordination et la synergie entre les différentes branches énergétiques. Tout d’abord, un tel pôle public permettrait de s’assurer d’une politique cohérente et de s’assurer des investissements en cours afin de respecter la feuille de route de la transition écologique. Ainsi, on retrouverait sous une même égide le secteur électrique, gazier, ou encore pétrolier.

« Il s’agirait plus précisément de rassembler l’ensemble des acteurs de l’énergie sous une bannière nationalisée unique afin d’assurer la coordination et la synergie entre les différentes branches énergétiques. »

Ce pôle serait doté d’une structure juridique indépendante, à l’image de la gestion de la Sécurité sociale jusqu’en 1967. Ainsi, on pourrait imaginer que la gouvernance et les votes soient distribués de manière équilibrée (un tiers chacun par exemple) entre le pouvoir politique (proportionnel au Parlement), la société civile (associations, administrateurs de l’énergie) et les salariés du pôle de l’énergie. On pourrait ensuite envisager une homogénéisation immédiate des statuts des travailleurs de ce pôle sous un statut commun, à l’image du statut des industries électro-gazières qui existe maintenant. Il serait pertinent d’assurer l’indépendance la plus grande possible vis-à-vis d’un gouvernement, en ayant pour objectif de long terme le respect de la planification énergétique et la fourniture d’un service public de l’énergie à l’ensemble des citoyens, et ce de manière égalitaire.

Un tel pôle disposerait d’une capacité certaine à assurer la tenue d’objectifs fixés nationalement. La centralisation permettrait de gagner en efficacité mais certaines décisions pourraient tout de même être décentralisées à des échelons inférieurs avec des objectifs de développement de capacités de production à l’échelon régional par exemple. Le financement d’un tel pôle public passerait par une utilisation de l’épargne des citoyens via des organismes comme la Caisse des Dépôts ou la Banque de France par exemple ou bien par l’emploi des fonds du livret A. Une telle structure permettrait aussi de construire une réelle politique de développement de filières industrielles-clés et d’assurer une indépendance énergétique à la France : fabrication de panneaux solaires, fabrication et assemblage d’éoliennes, hydrogène.

D’un point de vue démocratique, un tel pôle public redonnerait un pouvoir important aux syndicats et à la société civile en matière de choix de production et de maîtrise des outils de travail. Par ailleurs, la taille importante du pôle permettrait de faciliter grandement la transition énergétique en matière d’emplois et de compétences. Un peu à l’image de ce que fait EDF en interne actuellement, il serait beaucoup plus facile de transférer les salariés des branches en déclin (pétrole, gaz, charbon) vers les branches porteuses, sans perte ni de statut ni de salaire. Toutefois, il faudra s’assurer, par une organisation astucieuse, que le pouvoir revienne bien à la société civile par ses différents représentants, et qu’il ne soit pas capté uniquement par certaines branches syndicales fortes défendant leurs intérêts propres en premier lieu. Il faudra aussi s’assurer qu’un tel pôle soit protégé d’un risque d’appropriation politique et d’un contrôle étatique trop fort qui pourrait engendrer des discriminations en cas de dérive du pouvoir politique, notamment en matière d’accès à l’énergie.

« Un tel pôle public redonnerait un pouvoir important aux syndicats et à la société civile en matière de choix de production et de maîtrise des outils de travail. »

D’un point de vue plus théorique, un pôle de l’énergie permettrait de sortir 8% des dépenses des ménages français de la logique du capital, avec l’assurance d’un service public efficace et égal pour tous. C’est environ l’équivalent de 2% du PIB qui serait arraché à la logique du marché. Une telle organisation démocratique permettrait aussi de mettre en place de réelles politiques redistributives en matière énergétique, avec par exemple la gratuité des premières consommations indispensables, tandis que les dépenses excessives seraient fortement imposées.

Un modèle énergétique coopératif et local

L’organisation très centralisée du pôle public amène évidemment des critiques. Après-guerre, c’est bien un système majoritairement public qui a pu être à l’origine de choix stratégiques clivants, que ce soit le choix du nucléaire ou bien l’inondation de vallées entières pour la construction de barrages. Le risque de décisions imposées par le haut pourrait être amoindri par une gouvernance plus démocratique et représentative, mais il existe bel et bien. Face à cela, un modèle décentralisé, basé sur le modèle des coopératives, peut lui aussi mener à une organisation totalement nouvelle et démocratique du secteur énergétique. Il s’oppose à une certaine vision individualiste de développement des EnR et notamment du solaire, avec un système d’aide et de soutien qui visait surtout des particuliers [3].

Un tel système, qui s’est développé dès les années 90 de manière assez importante en Allemagne et au Danemark, a commencé à se développer en France depuis une grosse dizaine d’années, avec par exemple l’émergence du fournisseur militant Enercoop ou encore Énergie Partagée. Ces coopératives énergétiques promeuvent en général une production électrique décentralisée, locale et décarbonée. Leur développement se fait principalement autour des éoliennes et des fermes photovoltaïques. Elles s’appuient sur des projets énergétiques locaux, choisis par le citoyen et financés de manière participative par une épargne locale. Ces projets sont aussi souvent orientés vers une part conséquente d’autoconsommation et d’utilisation locale de l’énergie. Un exemple-clé est par exemple celui de réseaux de chaleur alimentant un territoire restreint à partir d’une centrale biomasse dont le combustible vient des forêts environnantes gérées de manière responsable.

Par-delà la dimension énergétique, ces projets s’inscrivent au cœur d’enjeux territoriaux multiples pour lesquels la réappropriation démocratique de la production énergétique est clé. Ainsi, la production de l’énergie s’insère dans toute une série de politiques locales attenantes : aménagement et urbanisme, construction de projets citoyens locaux, accès à une énergie, gestion des ressources brûlées (déchets, forêt, biométhane), économie et valorisation circulaire. Ces projets peuvent être portés par des organismes très variés : coopératives citoyennes, collectivités territoriales, réseau d’entreprises locales. Leur caractère participatif augmente fortement l’acceptabilité des projets, critère important à l’heure où les débats citoyens et autres oppositions locales font partie des facteurs ralentissant la transition écologique.

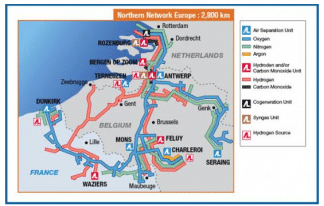

Une telle organisation du secteur énergétique, très décentralisée, proche du citoyen, semble en mesure de répondre aux enjeux démocratiques de maîtrise et de choix des méthodes et outils de production énergétique. Toutefois, la capacité d’une telle organisation à répondre aux enjeux nationaux voire européens de fourniture électrique semble plus problématique. Tout d’abord, ces projets locaux semblent orienter vers certains types de production assez restreintes. Quelle que soit la trajectoire du mix énergétique choisie (nucléaire ou non, développement massif de l’éolien en mer, etc.), la production électrique va reposer au moins en partie sur des infrastructures de taille importante qui demandent des filières d’approvisionnement, de maintenance et de livraison à grande échelle. Une telle organisation semble difficilement pouvoir gérer des infrastructures nucléaires, hydroélectriques ou bien encore de grands parcs d’éoliens marins. Par ailleurs, les systèmes énergétiques territoriaux ne sont que très rarement totalement indépendants et dépendent régulièrement d’un approvisionnement extérieur. Seul le raccord à un réseau national permet alors d’assurer l’équilibre offre-demande. La gestion du foisonnement ne peut se faire qu’à une échelle nationale voire européenne. En effet, les territoires sont très inégalement dotés de gisements de production renouvelables par exemple, avec des disparités importantes d’une région à l’autre. Ainsi, une territorialisation de la production électrique nécessiterait une péréquation tarifaire entre territoires et des mécanismes de solidarité. Seule une coordination nationale pourrait répondre de manière efficace à un choc soudain. Dans un souci d’équité, les mêmes prix doivent s’appliquer sur l’ensemble du territoire, ce qui impliquerait une péréquation et un niveau de financement égal des différents territoires. Ainsi, un système de cet acabit nécessiterait malgré tout un état coordinateur qui s’assure du suivi des objectifs et gère les différents obstacles évoqués.

« La gestion du foisonnement ne peut se faire qu’à une échelle nationale voire européenne. »

Par ailleurs, un certain nombre de décisions de production ne peuvent être prises qu’à une échelle nationale pour assurer la coordination globale et le suivi des objectifs de transition. Un pouvoir local trop important pourrait engendrer des blocages d’un certain nombre de projets dans une stratégie NIMBY (Not in my Backyard) afin de défendre son paysage ou de se protéger des nuisances locales. Les collectivités prêtes à payer le prix pourraient alors éviter l’installation de toute production près de chez elles. En matière de financement, les possibilités de telles projets restent pour l’instant limitées, car ne faisant appel qu’aux ressources financières disponibles localement via de l’épargne locale ou du crowdfunding. Un certain nombre de financement devraient être assurés à une échelle plus large à l’image des coûts des infrastructures de réseaux, des grosses unités de production aussi bien que la gestion de la fin de vie des centrales nucléaires.

Un pôle public de l’énergie pour refaire du droit à l’énergie un pilier de notre démocratie

Face au modèle énergétique néolibéral guidé par la course au profit et caractérisé par la dérégulation des marchés et la dislocation d’EDF, d’autres organisations du marché de l’énergie sont possibles. Le modèle oligarchique vers lequel la France tend, dominé par une poignée de firmes privées en situation de quasi-monopole, ne semble pas être en mesure de répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain : transition énergétique, prix bas et contrôle démocratique sur le secteur de l’énergie. Face à ce modèle capitaliste, potentiellement ubérisé, deux modèles offrent chacun leur solution. La création d’un pôle public de l’énergie répond aux enjeux de notre temps en sortant définitivement l’énergie de la mainmise de la course au profit. Un tel système permettrait une planification énergétique qui ne lèse pas le citoyen, garantirait le suivi des objectifs nationaux et assurerait des prix raisonnables. Toutefois, l’émergence d’initiatives citoyennes, plus localisées, sous la forme de coopératives énergétiques, peut apporter des réponses intéressantes en matière d’acceptation des projets renouvelables, de participation citoyenne et d’insertion de l’énergie au sein d’autres problématiques, sans sembler en mesure de répondre de manière coordonnée aux enjeux à l’échelle nationale. Ainsi, la solution d’un pôle public de l’énergie, avec des déclinaisons coopératives territoriales, doit être priorisée afin de refaire de l’énergie un droit pour tous sous l’égide d’une gestion collective, démocratique et éclairée.

Bibliographie :

[1] Acemoglu, Daron, Ali Kakhbod, and Asuman Ozdaglar. “Competition in Electricity Markets with Renewable Energy Sources.” The Energy Journal 38 (2017): 137–55. http://www.jstor.org/stable/26294154.

[2] Commission de régulation de l’énergie.

[3] Fontaine, Antoine. « L’essor des coopératives énergétiques citoyennes ». Multitudes n°77, nᵒ 4 (2019): 88. https://doi.org/10.3917/mult.077.0088.