L’invasion de l’Ukraine et les sanctions contre la Russie viennent perturber un marché alimentaire déjà fébrile. Sans ces deux pays, très exportateurs de blé ou d’engrais, toute la chaîne de production alimentaire est déstabilisée. Cette crise rappelle la vulnérabilité à un choc imprévu d’un modèle agricole mondialisé, ultra-financiarisé et de plus en plus soumis à l’aléa climatique. Les excès de ces marchés ont des répercussions directes sur la vie de millions de personnes, producteurs comme consommateurs. Outre le risque de pénuries, la hausse des prix présente un risque d’embrasement social à très court terme, voire de déstabilisation pour plusieurs pays. Cette menace vient rappeler l’absolu nécessité pour la France de poursuivre une stratégie de souveraineté alimentaire.

Si la guerre nourrit la guerre, comme le veut le dicton, va t-elle affamer les hommes ? Cette question a refait surface depuis le début du conflit entre l’Ukraine et la Russie, deux grands pays agricoles. D’un côté, l’invasion du premier et les destructions lourdes infligées par l’armée russe vont fortement perturber, si ce n’est anéantir, une partie de sa production. De l’autre, la Russie se retrouve mise au ban du marché mondial, sous l’effet de sanctions essentiellement économiques et financières qui devraient perturber tous ses échanges.

Le marché agricole à l’épreuve de la guerre

Plus que tout autre produit agricole, le blé illustre l’inquiétude qui se fait jour. D’abord, parce qu’il continue de constituer un aliment de base pour une part importante de la population mondiale ; il s’agit toujours de la céréale la plus exportée. Ensuite, parce que la Russie et l’Ukraine représentent une part importante de la production mondiale à l’export, respectivement 17 % et 12 %. Au point que la FAO a d’ores et déjà estimé que le conflit menaçait de faire basculer dans la sous-nutrition de 8 à 13 millions de personnes supplémentaires.

Parallèlement à cette rupture de l’offre, un choc s’annonce sur la demande. En effet, le nombre de déplacés pourrait atteindre les 10 millions de personnes. Ce sont autant de bouches à nourrir. Or, à rebours de l’image d’un champion de l’exportation, l’agriculture ukrainienne présente un large pan de petite culture vivrière. Le pays compte 5 millions de micro-fermes, d’une emprise de quelques hectares seulement, mais fournissant jusqu’à 60 % de la production agricole totale du pays. Si l’accueil des réfugiés s’est organisé partout en Europe pour répondre à l’urgence, cette dimension n’a pour l’instant guère été prise en compte, notamment dans l’optique d’un conflit durable.

Si le conflit et les sanctions contre la Russie se prolongeaient, le bouleversement de la filière agricole constituerait un prolongement de la guerre. Le cycle de production, long par nature en agriculture, implique en effet que les conséquences de cette invasion seront durables, même si un cessez-le-feu était rapidement trouvé. Au printemps, la bonne conduite des semis est un enjeu stratégique. Si elle devait se trouver gravement perturbée, la production serait pénalisée pour au moins un an. En complément, la hausse vertigineuse des prix agricoles, sans compter le risque de pénurie, est susceptible de produire des situations de fortes tensions sociales.

L’alimentation fait désormais parti d’un arsenal géopolitique, qui risque de mettre la France en difficulté.

Des expériences récentes nous ont rappelé les conséquences très lourdes que peuvent avoir les pénuries agricoles. Rappelons-nous, sans que cette liste soit exhaustive, les émeutes de la faim survenues en 2008 dans plusieurs pays d’Afrique mais aussi en Bolivie, au Mexique ou encore au Bengladesh et au Pakistan. A l’origine des printemps arabes, les questions alimentaires ont également joué un rôle considérable. Si un peuple peut supporter un régime autoritaire, la difficulté à s’alimenter est un déclencheur de révolte. Le Sri Lanka, où les émeutes s’enchaînent depuis quelques jours, forçant le gouvernement à déclarer l’état d’urgence et à couper internet, préfigure peut-être le sort d’autres pays à court terme.

Parfaitement conscient de la dépendance de certains pays, notamment d’Afrique du Nord, aux importations agro-alimentaires, Poutine espère peut-être ouvrir là un nouveau front, en rangeant dans son camp des pays qui, pour de simples raisons de survie, ne peuvent pas se permettre d’adopter la politique de fermeté exigée par les pays occidentaux. Cette stratégie de « food power » a été engagée par la Russie depuis plusieurs années déjà. Le poids de l’agriculture est tel qu’elle a même certainement contribué à définir le calendrier de l’offensive militaire de Moscou. Vladimir Poutine avait engagé dès 2010 la Russie dans un ambitieux programme de souveraineté alimentaire, avec pour objectif une autosuffisance quasi complète en 2020. Si l’objectif a été repoussé à 2024, le pays avait bien atteint cette année-là, la couverture de 80 % de ses besoins. Cette démarche a sans doute conforté les dirigeants russes dans leur capacité à faire face à un nouveau régime de sanctions.

A contrario, la récolte de blé de 2021 s’est avéré particulièrement médiocre. Jamais, depuis plusieurs années, le volume des exportations de céréales russes n’a été aussi faible. L’un des objectifs de l’offensive militaire aurait été de mettre la main sur une partie de la production ukrainienne, la captation restant toujours la stratégie de sortie de crise la plus expéditive. De manière certaine, l’agression a permis de faire remonter brutalement le cours mondial du blé, relevant de fait le prix de vente des stocks russes.

Dans l’immédiat, la France et l’Union Européenne n’apparaissent pas particulièrement menacées par un risque de rupture de leurs stocks. Les importations russes en France restent très limitées. Quant à la France, notre pays n’est que le 9e fournisseur de la Russie pour les matières agricoles. Pour moitié, il s’agit de vin et de champagne. Les échanges avec l’Ukraine sont encore plus marginaux.

En revanche, la France pourrait se retrouver exposée à trois niveaux. Tout d’abord, la réallocation de son surplus de production pourrait engendrer des tensions diplomatiques avec plusieurs pays. Il faudra arbitrer entre des pays amis en Afrique ou en Orient, qui sont eux très dépendants de la Russie ou de l’Ukraine. D’autre part, les restrictions sur les céréales de la part d’autres pays fournisseurs peuvent affecter les filières d’élevage. Par ailleurs, la Russie produisant plus de 10% de l’azote et des engrais utilisés en France, les rendements risquent de baisser sur le territoire national. Enfin, la hausse soudaine des prix énergétiques a déjà affecté le gazole non routier, très utilisé par les tracteurs. Cette flambée des prix a frappé un secteur déjà péniblement à l’équilibre. Si le gouvernement a rapidement répondu par des mesures d’urgence aux manifestations d’agriculteurs pris à la gorge, la colère de ces derniers risque d’exploser à nouveau une fois que ces dispositifs auront pris fin. Cette nouvelle conjoncture mondiale explique que les prix aient déjà augmenté pour 81% des produits alimentaires achetés par les consommateurs.

L’agriculture face aux désordres du marché

La guerre en Ukraine rappelle combien l’agriculture reste un secteur stratégique que le marché seul ne peut suffire à gérer. Les restrictions sur les exportations décidées par la Russie mais également par d’autres pays, démontrent la fragilité de nos chaînes d’approvisionnement. Le marché libéralisé n’est pas programmé pour réagir aux situations de crise. Au contraire, il ne fait que renforcer les forces en jeu. La spécialisation internationale de la production implique des déplacements conséquents de marchandises et une chaîne logistique robuste. Or, 15 millions de tonnes de blé et autant de maïs sont bloquées dans les ports de la mer Noire. Tous ces événements nous rappellent le manque de fiabilité des grands discours en faveur du commerce sans entrave. Plusieurs pays ont déjà relevés leurs taxes à l’exportation ou mis en place des stratégies de limitation, tordant ainsi le cou à l’idée d’un commerce nécessairement paisible et pacificateur.

En outre, le libre échange a contribué à affaiblir la souveraineté agricole. En 40 ans, le poids de l’agriculture dans les échanges mondiaux n’a cessé de progresser. Désormais 20 % des calories alimentaires traversent au moins une frontière avant d’être consommées. Cette évolution a déséquilibré des agricultures ancestrales et vivrières. Elle a accentué la baisse de valeur des produits agricoles, qui a été divisée par 2 sur les 50 dernières années.

Le commerce international, vendu aux paysans comme leur offrant de juteuses opportunités d’exportations, se traduit in fine par un affaiblissement de leur situation économique. L’exemple du lait en Europe est caractéristique : dans le cadre d’une dérégulation supposée bénéfique, la suppression des quotas en 2015 devait pousser les exportations à l’international. Or, elle s’est traduite par une baisse du prix qui a ruiné de nombreux exploitants et entraîné une baisse de la production globale. Malgré cet enseignement, l’Union européenne, fidèle à son obsession libre-échangiste, a ratifié pas moins de 14 accords de libre échange sur les 10 dernières années.

Dans un marché mondialisé et hyper-financiarisé, la production agricole ne peut pas absorber les variations de prix et les stratégies spéculatives.

La seconde caractéristique des marchés agricoles qui soit source de vulnérabilité, est leur hyperfinanciarisation. Face aux fortes incertitudes liés à ces marchés – aléa climatique, caractère périssable, difficulté de transport… – il s’est révélé indispensable de créer des produits financiers qui offrent des garanties, notamment de revenus, aux producteurs et intermédiaires. En effet, il existe un écart entre l’ajustement de l’offre et de la demande, qui s’effectue sur le court terme, et la production agricole, qui impose des investissements et un cycle de production sur le long terme. Plusieurs produits sont ainsi venus offrir une visibilité sur les prix de vente, tels que les options ou les contrats à terme.

Paradoxalement, depuis la libéralisation des marchés financiers, ces produits qui devaient aider le marché à se réguler, aggravent les fluctuations. Parmi les plus pernicieux, on trouve les fonds indiciels, dont l’évolution est indexée sur celle d’une autre valeur. Ces fonds permettent la mise en place de stratégies spéculatives. Or ces stratégies ne sont pas autonomes des cours des matières premières. En spéculant, à la hausse ou à la baisse sur le devenir des cours, les opérateurs accentuent les tendances. Pire encore, en cas de choc, le marché spéculatif joue le rôle d’accelérateur et amplifie les crises. Sous l’effet de l’excès de liquidité et de la financiarisation globales, les proportions entre contrats de protection et de spéculation sur les marchés se sont inversés entre 1990 et 2006 pour atteindre un rapport de 20 %/80 %.

Décorrelés de la production réelle ou même des besoins, ces produits financiers viennent apporter de la volatilité des prix là où ils étaient censés les atténuer. Sous l’effet des masses financières en présence, les marchés agricoles subissent des variations puissantes, sans lien avec le rapport offre/demande. Ceci contraint les exploitants à devenir des experts des marchés financiers et à ajuster leurs production, la rotation des cultures par exemple, uniquement sur les anticipations de variations des cours.

La longue marche vers la souveraineté alimentaire

La crise ukrainienne a donc remis au cœur des débats la question de la souveraineté alimentaire. Deux ans de pandémie, une guerre, la perspective probable d’un grave dérèglement climatique : l’état d’urgence va devenir un état permanent. Fort de ce constat, depuis cinq ans, un plan d’urgence agricole est concocté en France chaque année. C’est un pis aller. Dès 2019, le gouvernement avait pourtant bien dessiné sous l’égide du ministère des Affaires étrangères une « Stratégie internationale pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l’agriculture durable », à déployer d’ici à 2024. Cette stratégie intégrait les principaux enjeux mentionnés jusqu’ici et encourageait les différentes institutions à porter ces sujets au niveau international. Toutefois, sa mise en pratique a été largement entravée par la pandémie puis par le conflit en Ukraine. En réponse, le gouvernement a bien produit un plan de résilience, mais celui-ci s’avère pour le moment très limité. À ce stade il cumule seulement des mesures à visées électorales ou reprend principalement des ambitions déjà existantes.

Après la pandémie, la Cour des comptes a cherché à évaluer la qualité de la sécurité de notre approvisionnement alimentaire. Si les ruptures d’approvisionnement demeurent rares, malgré l’absence d’une stratégie d’approvisionnement, comme il en existe en Allemagne ou en Suisse via la constitution de stocks , la Cour a cependant identifié trois vulnérabilités majeures : les engrais1, l’alimentation animale2 et les emballages de produits alimentaires3 indispensables à leurs échange. En revanche, le rapport enterre les perspectives de développement des circuits de proximité. Il note que 97 % de la production est consommée hors de son territoire d’origine et souligne les besoins croissants des métropoles, par nature dépendantes. Ce choix des rapporteurs ne tient pas compte de l’intérêt très fort pour ce mode de consommation. Dommage, les difficultés logistiques intrinsèques aux circuits de proximité pourraient être surmontées avec la mise en place d’un accompagnement adéquat.

Nous sommes ainsi placés devant un chantage cynique : renoncer à nos objectifs environnementaux pour assurer la sécurité alimentaire mondiale ou poursuivre le verdissement de l’agriculture, au risque de la pénurie.

Dans ce contexte, pour aller vers la souveraineté alimentaire, la Commission Européenne a présenté sa stratégie intitulée “De la fourche à la fourchette“. Elle s’articulait autour de la résilience de l’agriculture européenne, en conciliant réduction de notre dépendance et adaptation au dérèglement climatique. Ceci se traduirait notamment par des objectifs de réduction de l’usage des pesticides, des engrais et autres intrants. Toutefois ce pilier agricole du Pacte vert européen entre directement en conflit avec les moyens définis dans la réforme de la PAC, adoptée en novembre dernier. Ce cas illustre encore cette tendance libérale qui consiste à établir des stratégies dépourvues de contraintes ou des budgets adéquats.

Cette stratégie a pourtant été copieusement critiquée par certains candidats de droite dans le cadre de la campagne présidentielle français, malgré ses objectifs en matière de souveraineté. Certaines analyses, venues des États-Unis ou portées par les lobbys, ont pointé un risque de baisse de la production sous l’effet de nouvelles règles. D’après ces discours, nous sommes ainsi placés devant un chantage cynique : renoncer à nos objectifs environnementaux pour assurer la sécurité alimentaire mondiale ou poursuivre le verdissement de l’agriculture, au risque de la pénurie. Un dilemme simpliste qui occulte le fait que les contraintes environnementales participent sur le long terme à l’indépendance de notre agriculture.

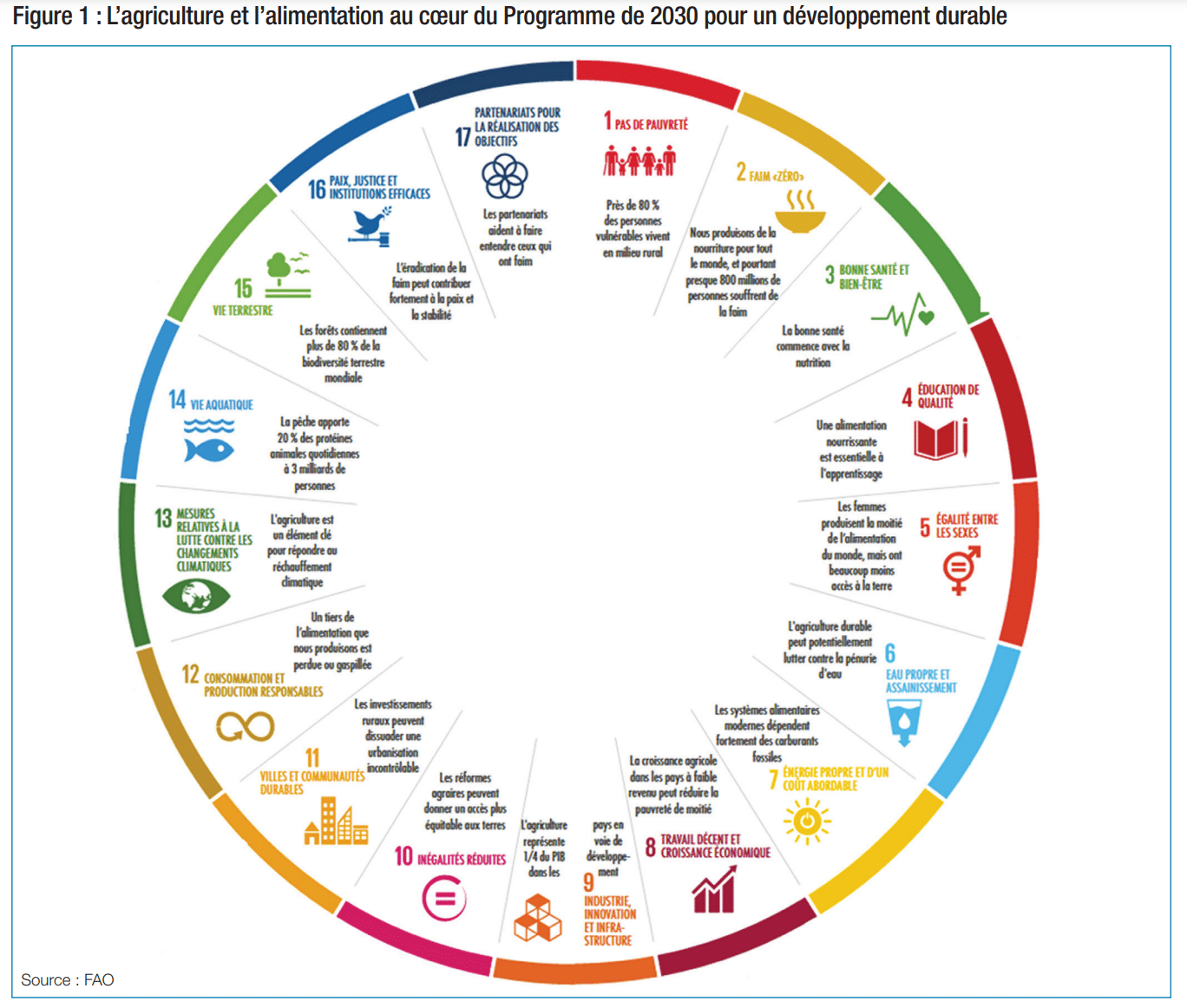

Enfin, la question de la souveraineté alimentaire, n’est pas qu’une préoccupation nationale, elle demeure bien une question globale. Ainsi, une pénurie mondiale pourrait détourner une partie de la production nationale destinée à combler nos besoins et qui serait happée par des prix alléchants. Ensuite, la sous-nutrition étant un facteur de déstabilisation politique très fort, la pénurie de produits alimentaires représente un risque géopolitique majeure. Rappelons enfin que le droit élémentaire des humains à être nourris est reconnu par l’ONU.

Or le contexte de conflit vient perturber un équilibre déjà fragile en raison de la croissance démographique et des inégalités. À titre d’exemple, l’Ukraine était l’un des principaux fournisseurs du Programme Alimentaire Mondial. Placé sous l’égide de l’ONU, il permet de venir au secours de 125 millions de personnes. Alors qu’un tiers de la population mondiale qui vivait déjà dans une situation d‘insécurité alimentaire avant la crise, selon la FAO (Organisation des Nations unies pour la faim et l’agriculture), les ruptures d’approvisionnement, notamment en blé et en huile, pourraient donc être catastrophiques pour les pays du Sud.

Ceci appelle à des mesures dédiés, au-delà de celles visant les causes structurelles (conflits, inégalités…). Tout d’abord en fléchant une partie de l’aide au développement vers l’alimentation et ses structures, plutôt que vers les infrastructures favorisant le business de nos entreprises. Ensuite se pose la question de l’usage de produits agricole pour la production énergétique. Selon une ONG, l’Europe transforme 10 000 tonnes de blé en biocarburants. En outre, la crise gazière a relancé la filière de méthanisation, qui peut parfois entraîner une concurrence entre la destination alimentaire et énergétique de la production agricole. Enfin, il faut ajouter que la remise en cause d’un marché globalisé et financiarisé, par le rapprochement de l’offre et de la demande, permettrait en parallèle la réduction du gaspillage alimentaire, estimé à 121 kilos par habitant selon l’ONU. Ceci constitue un levier essentiel, déjà mobilisé par la loi en France. Ainsi, l’invasion de l’Ukraine n’est peut être que la première bataille, et la plus spectaculaire, d’une guerre alimentaire à venir.

1 Seulement 25 % des besoins nationaux couverts, avec la Russie comme principal fournisseur.

2 61 % du soja est encore importé du Brésil.

3 Par exemple les boîtes d’oeufs.