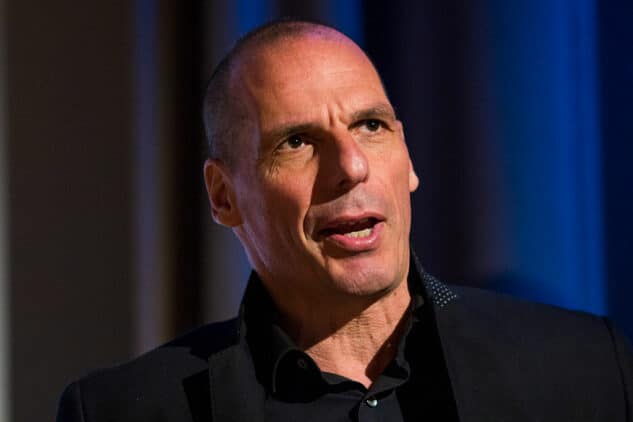

Alors que les Etats-Unis sont fracturés par la politique oligarchique et autoritaire de Donald Trump, les démocrates restent passifs et se contentent d’une opposition très molle. Mais à New York, ville qui a déjà plusieurs élus se revendiquant « socialistes » dont Alexandria Ocasio-Cortez, une force alternative émerge : le candidat de gauche Zohran Mamdani, désormais en tête des sondages. Âgé de 33 ans et indéniablement charismatique, ce « socialiste » défend des mesures radicales, comme la gratuité des bus et des crèches pour tous les habitants, le contrôle des loyers et l’ouverture d’épiceries municipaux à prix réduits. Un programme centré sur le coût de vie qui pourrait lui permettre de défaire le baron démocrate corrompu Andrew Cuomo lors de la primaire démocrate pour la mairie ce 24 juin. Décryptage [1].

Lorsque Zohran Kwame Mamdani, député socialiste du Queens, a lancé sa campagne pour la mairie de New York, la plupart des observateurs politiques étaient sceptiques quant à ses chances d’aller très loin. La politique de la métropole est généralement dominée par l’argent de l’immobilier et de la finance, et Mamdani n’était pas très connu.

Certes, l’organisation dont il est membre, New York City Democratic Socialists of America (NYC-DSA), a remporté un certain nombre de victoires à New York ces dernières années. Au niveau électoral, l’élection de la congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez en 2018 a été suivie de celle de trois autres sénateurs de l’État, de six membres de l’assemblée de l’État (dont Mamdani) et de deux membres du conseil municipal. Si leur poids au niveau fédéral reste bien trop faible, certaines victoires ont été obtenues à l’échelle de l’Etat de New York, notamment pour la protection des locataires et le développement des énergies renouvelables, obtenues dans le cadre de coalitions plus larges avec des démocrates progressistes. Malgré ces avancées, la plupart des membres de DSA pensaient qu’une campagne pour la mairie de New York était vaine.

La percée d’un outsider de gauche

Pourtant, au cours des trois derniers mois, M. Mamdani est devenu un véritable phénomène politique, passant d’un noble effort donquichottesque à un événement transformateur dans la politique de la ville de New York. Sa vision domine désormais le discours des primaires pour la mairie (New York votant très majoritairement démocrate, l’élection qui compte le plus est en réalité la primaire démocrate, dont le candidat retenu est presque assuré de remporter la mairie, ndlr) et ses campagnes sont massives.

Sa victoire est encore incertaine, mais il n’est pas impossible. Si les primaires ont commencé avec de nombreux candidats, la plupart des observateurs reconnaissent qu’il s’agit désormais d’une course à deux entre M. Mamdani et l’ancien gouverneur de New York, Andrew Cuomo. Baron local du parti démocrate depuis 15 ans, ce dernier est extrêmement corrompu.

À la fin du mois de février, un sondage a révélé que, dans un champ primaire très encombré, Mamdani était à 12 %, devant le maire en exercice Eric Adams (qui a depuis quitté les primaires démocrates en disgrâce pour cause de corruption et prévoit maintenant de se présenter en tant qu’indépendant au mois de novembre). Ce sondage plaçait également Mamdani loin devant tous les autres candidats démocrates, à l’exception de Cuomo. Une première percée qui s’est poursuivie depuis.

Fin février également, M. Mamdani a pu bénéficier de plus de 2,8 millions de dollars de fonds de contrepartie de la part de la ville, dépassant ainsi tous les autres candidats. Ce système est conçu pour récompenser les candidats qui collectent davantage de fonds de campagne auprès de petits donateurs, plutôt que de recevoir de gros chèques de la part de quelques privilégiés. (Le seuil d’éligibilité est de 250 000 dollars de contributions provenant d’au moins un millier de donateurs discrets). Grâce à ce système, les candidats peuvent potentiellement recevoir huit fois le montant des fonds publics qu’ils ont collectés pour leur campagne.

Puis, à la fin du mois de mars, M. Mamdani a atteint les 8 millions de dollars de fonds de contrepartie et a annoncé qu’il n’accepterait plus de dons. Cette annonce a fait l’effet d’une bombe : c’était la première fois qu’un candidat à la mairie réunissait autant de fonds, avec plus de donateurs que n’importe quel autre candidat. Mamdani oscillait alors entre 16 et 18 % de soutien pour des primaires, selon les sondages, tandis que les autres candidats aux primaires se situaient à un chiffre.

Ce soutien ne cesse de croître : un récent sondage donne 33% des voix à Mamdani lors du premier tour, contre 43% pour Cuomo. Si l’écart reste encore important, le système de primaire new-yorkais au vote préférentiel peut lui permettre de gagner. Concrètement, s’il n’y a qu’un seul scrutin, il y a plusieurs tours, les candidats les plus faibles étant éliminés et les seconds choix sur les bulletins de leurs électeurs étant reportés sur les candidats restants.

Comment Mamdani a-t-il donc réussi à percer un système médiatique très hostile de manière aussi spectaculaire et décisive ? La réponse tient à plusieurs facteurs : sa personnalité, son programme, le mouvement qui le soutient et le contexte dans lequel se tient l’élection.

Un personnage charismatique et un programme ambitieux

L’homme est charismatique dans tous les sens du terme : séduisant, drôle, intelligent. Mamdani est sérieux quant aux problèmes qui touchent les New-Yorkais, spontanément éloquent et prêt à rire, tant de lui-même (une vidéo de la Saint-Valentin le montre en train de courtiser le public avec des fleurs et un dîner) que de ses ennemis (se moquant d’Andrew Cuomo comme d’un banlieusard dépassé qui a peur de venir en ville, organisant même une conférence de presse à l’extérieur de la supposée résidence de Cuomo en ville afin, ironise Mamdani, de rendre plus commode la participation de l’ancien gouverneur).

Il est aussi, il faut le dire, très beau. Cet avantage de Mamdani, âgé de trente-trois ans, lui permet de déjouer une tactique médiatique classique: il est presque impossible pour les médias de droite de trouver une photo peu flatteuse de lui. Même les tabloïds n’y parviennent pas avec Mamdani : sur toutes les photos du New York Post, ainsi que dans son nouveau clip télé, il a l’air fantastique et affiche un sourire radieux. Finalement, l’équipe d’Andrew Cuomo a fini par photoshopper sa photo pour agrandir sa barbe afin de leur faire passer pour un islamiste, Mamdani étant musulman.

Zohran Mamdani a le don de parler des difficultés matérielles des New-Yorkais, de proposer des solutions convaincantes à ces difficultés et de rester concentré sur ce thème, quelles que soient les autres questions qui se posent.

Surtout, à l’instar de Bernie Sanders, Zohran Mamdani a le don de parler des difficultés matérielles des New-Yorkais, de proposer des solutions convaincantes à ces difficultés et de rester concentré sur ce thème, quelles que soient les autres questions qui se posent. Dans chaque interview, chaque interaction, chaque discours, il parle du coût de la vie et de ce qu’il fera pour y remédier. Alors que les démocrates ont perdu les élections nationales de manière catastrophique, en grande partie parce qu’ils ont refusé d’aborder ou de reconnaître que l’inflation nuisait aux Américains des classes moyennes et populaires, et que Donald Trump s’apprête à aggraver la situation avec des guerres commerciales chaotiques et absurdes, M. Mamdani s’est attaché à rendre la ville de New York abordable pour les travailleurs.

Ses propositions pour y parvenir sont simples à expliquer et se situent résolument dans le domaine du possible. Il affirme qu’il gèlerait immédiatement les loyers du million d’appartements à loyer stabilisé de la ville, ce que le maire a le pouvoir de faire par l’intermédiaire du Conseil d’orientation des loyers, dont les membres sont nommés par le maire. Il promet également de rendre les bus de la ville « rapides et gratuits » – une idée qu’il a expérimentée à petite échelle grâce à un projet de loi de l’assemblée législative de l’État qui a rendu certaines lignes gratuites, augmentant ainsi la fréquentation et la sécurité – et d’offrir des services de garde d’enfants universels, une perspective enthousiasmante après la politique d’austérité du maire sortant Eric Adams, au cours de laquelle les services de garde d’enfants ont souvent fait l’objet de coupes sombres alors qu’ils représentent une dépense paralysante pour de nombreuses familles de travailleurs de la ville.

De manière plus inhabituelle, il propose également la création d’une épicerie municipale dans chacun des cinq arrondissements, afin d’offrir une option publique pour la nourriture qui, selon lui, serait garantie moins chère que les supermarchés, à une époque où les prix des produits alimentaires sont très élevés et représentent un fardeau important pour les familles qui luttent déjà pour survivre.

Une élection à forts enjeux

Sa course bénéficie également d’un moment politique dans lequel beaucoup cherchent un leadership contre Trump – et le trouvent à gauche. Même les démocrates classiques et certains républicains se pressent, par dizaines de milliers, dans les États républicains, pour écouter Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez lors de leur « tournée de lutte contre l’oligarchie », qui a dynamisé la base comme jamais le Parti démocrate national ne l’avait fait depuis des années. Alors que Trump et Elon Musk s’efforcent de détruire les meilleures institutions de la société américaine, et que les démocrates centristes se contentent d’une opposition très molle, l’idée que nous sommes confrontés à un choix entre « le socialisme ou la barbarie » ne paraît plus si farfelue.

Alors que Trump et Elon Musk s’efforcent de détruire les meilleures institutions de la société américaine, et que les démocrates centristes se contentent d’une opposition très molle, l’idée d’un dilemme entre « le socialisme ou la barbarie » ne paraît plus si farfelue.

C’est l’une des raisons pour lesquelles M. Mamdani a attiré non seulement des petits donateurs et des électeurs, mais aussi des bénévoles – un autre facteur qui l’a fait passer du statut de cheval noir à celui de candidat. M. Mamdani compte plus de 10 000 bénévoles qui ont déjà frappé à plus de 100 000 portes avant même que la plupart des New-Yorkais n’aient commencé à s’intéresser aux primaires de juin.

Les médias ont également contribué à l’ascension fulgurante de Mamdani. Tout d’abord, les médias grand public le couvrent parce qu’il est intéressant, qu’il se démarque et qu’il a fière allure. Lors des campagnes sur le terrain, nombre de New Yorkais disent « Oui, je l’ai vu à la télévision et j’ai aimé ce qu’il disait ». Même les médias de droite, comme le New York Post, ont eu du mal à remplir leur fonction la plus élémentaire : trouver un récit négatif qui tienne la route. Le journal a fait une recherche comique sur les années de lycée de Mamdani et a trouvé… qu’il n’avait pas remporté l’élection du vice-président de son école. Lorsque le tabloïd de droite a également rapporté que « le candidat socialiste à la mairie, Zohran Mamdani, propose une augmentation de 2 % de l’impôt sur les millionnaires de New York afin de lever 10 milliards de dollars pour financer un programme rempli de cadeaux », Mamdani a joyeusement partagé ces articles, qui ont boosté sa campagne.

Et puis il y a les médias alternatifs. Son sens de l’humour facile et sa capacité à penser sur ses pieds et à être bizarre l’ont rendu naturel sur la chaîne Twitch du streamer socialiste très populaire Hasan Piker, où les deux ont parlé pendant des heures des droits des locataires, du socialisme et de la question de savoir si « les Indiens sont les Italiens de l’Asie ».

Et lorsqu’il a été pris en embuscade par Crackhead Barney, un YouTuber local excentrique et infâme connu pour ses interviews agressives, qui lui a posé toutes sortes de questions auxquelles la plupart des politiciens ne voudraient jamais répondre sans préparation (« Vous êtes originaire d’Afrique, pourquoi ne vous identifiez-vous pas comme Afro-Américain ? »), il s’en est tenu à son message sur l’accessibilité financière lorsqu’il le pouvait et, sinon, a ri sincèrement de lui-même et de son interlocuteur gonzo-journaliste. “), il s’en est tenu à son message sur l’accessibilité financière lorsqu’il le pouvait et, sinon, il a ri sincèrement de lui-même et de son interlocutrice.

A l’instar de celles d’Alexandria Ocasio-Cortez, de Bernie Sanders et de Jamaal Bowman (congressman socialiste de New York, ndlr), la campagne de Mamdani a excellé à créer ses propres médias. Au début de la campagne, constatant que certains districts de la classe ouvrière avaient basculé en faveur de Trump, Mamdani est allé parler avec les électeurs dans la rue pour comprendre pourquoi, en écoutant leurs raisons, et en leur proposant sa candidature comme alternative.

Le succès de M. Mamdani montre que le virage à droite de la ville de New York n’a rien de naturel ou d’inévitable, mais qu’il est possible d’organiser un mouvement de gauche et un électorat enthousiasmé par les idées politiques de gauche.

Une autre vidéo publiée en avril montre le candidat, vêtu d’un costume, comme s’il était prêt à se rendre à l’hôtel de ville, expliquant pourquoi son programme est si populaire. Assis dans un abribus, il explique que deux tiers des New-Yorkais soutiennent son projet d’épiceries municipales, tandis que trois quarts d’entre eux sont favorables à la gratuité des bus. Traversant la rue, il raconte comment il a réussi, à l’Assemblée, à faire adopter un projet pilote de gratuité des bus, qui a permis d’augmenter le nombre d’usagers et de réduire le taux de violence à l’encontre des chauffeurs. Devant un parc fleuri de jonquilles, il annonce que 80 % des New-Yorkais soutiennent son projet de gel des loyers.

« La politique n’est pas toujours aussi compliquée qu’on ne le pense », déclare M. Mamdani dans la vidéo, en marchant dans la rue et en faisant remarquer que sa campagne réussit parce que « nous nous battons pour les New-Yorkais de tous les jours ». Le succès de M. Mamdani montre que le virage à droite de la ville de New York n’a rien de naturel ou d’inévitable, mais qu’il est possible d’organiser un mouvement de gauche et un électorat enthousiasmé par les idées politiques de gauche. Une victoire à la mairie d’une ville-monde comme New York enverrait donc un message décisif d’opposition face à Trump.

[1] Article de notre partenaire Jacobin, édité par William Bouchardon