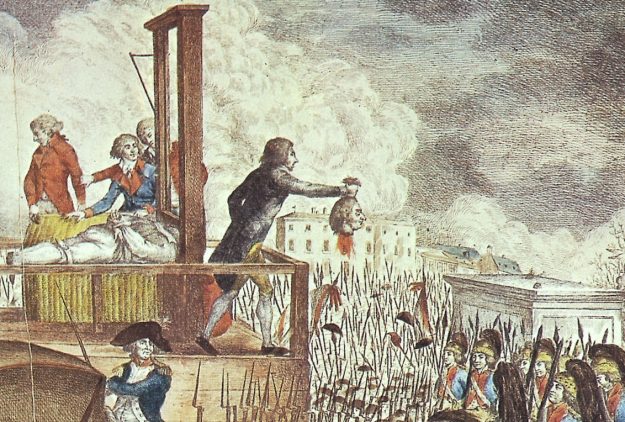

Le 21 janvier 1793, Louis Capet, dit Louis XVI, est guillotiné après un procès de plus de deux semaines qui fait la démonstration de sa collusion avec l’ennemi, en pleine guerre, en vue de l’aider à envahir la France et massacrer les révolutionnaires. Jugé « coupable de conspiration contre la liberté publique et d’attentats contre la sûreté générale de l’État » par 642 députés de la Convention nationale sur les 718 présents, il est en conséquence condamné à être guillotiné. 230 ans après qu’elle a eu lieu, la mort de Louis Capet fait encore parler d’elle. Par Antoine Léaument, député LFI-NUPES.

Quand le RN défend des traitres à la patrie

Plusieurs lepénistes se sont exprimés sur le sujet. Ainsi du député RN Christophe Barthès qui publie un tweet ni laïque, ni républicain : « J’assiste ce matin à la messe en mémoire du Roi Louis XVI assassiné le 21 janvier 1793 ». Le mot choisi est « assassiné ». Les mêmes diraient sans doute que la décapitation de Robespierre, survenue sans aucun procès le lendemain de son arrestation, était, elle, légitime. C’est pourtant une vraie boucherie : en trois jours, plus de cent personnes passent avec lui sur l’échafaud.

Mais le député RN Christophe Barthès n’est pas le seul de son parti à avoir défendu ainsi Louis Capet. Thomas Barkats, candidat du RN aux élections législatives m’écrit : « Entre vous et votre obsession de Robespierre, et Louis XVI, le choix est très vite fait ! ». Guillaume Pennelle, président du groupe RN au Conseil régional de Normandie – et accessoirement professeur d’histoire -, écrivait quant à lui : « Le 21 janvier 1793, la France insoumise de l’époque et quelques traîtres faisaient guillotiner Louis XVI Roi de France ».

Car cette manière de réhabiliter Louis Capet est inquiétante à plus d’un titre. Elle est d’abord étonnante venant de gens qui se prétendent « patriotes ». Car Capet a tenté de fuir la France avant d’être reconnu et arrêté. Il a conspiré contre son propre pays et contre son peuple en tramant avec l’ennemi la rédaction du manifeste de Brunswick, qui promet à la ville de Paris « une exécution militaire et une subversion totale » si quelqu’un s’en prend à la famille royale. Conséquence de ce manifeste, le 10 août 1792, le peuple s’empare du palais des Tuileries et le roi est déposé de ses fonctions. Un mois plus tard, le 21 septembre 1792, la monarchie est abolie et la République commence.

Mais plus inquiétante encore me semble être l’ambiance monarchiste qui règne au Rassemblement national. Car Louis XVI n’est pas la seule tête couronnée convoquée par ce parti. Julien Odoul glorifie régulièrement Napoléon Bonaparte, qui a pourtant détruit la Ière République, rétabli l’esclavage et procédé à l’exécution en masse de citoyens libres qui se révoltaient contre son rétablissement. Plus récemment, Jean-Philippe Tanguy a quant à lui demandé le rapatriement des cendres de Louis-Napoléon Bonaparte, qui a pour sa part enseveli la IIe République et fait perdre à la France l’Alsace et la Lorraine après la débandade de Sedan.

Cette pente prise par le Rassemblement national le rapproche de sa vraie destination politique : la mise à sac de la République. Car glorifier ainsi des hommes qui concentraient sur eux seuls le pouvoir politique, c’est mettre en place une ambiance anti-républicaine à laquelle Macron lui-même avait participé en affirmant en 2015 : « La démocratie comporte toujours une forme d’incomplétude, car elle ne se suffit pas à elle-même. Il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n’a pas voulu la mort. » La convocation régulière de figures historiques aussi situées n’est pas sans lien avec la pente autoritaire bien actuelle sur laquelle les blocs RN et macronistes entraînent la France.

On comprend sans doute mieux pourquoi j’ai proposé de répondre à cette pente en rendant un hommage appuyé à Robespierre à Arras le 28 juillet dernier. Et pourquoi je multiplie depuis les références aux périodes révolutionnaires de notre pays, à commencer bien sûr par celle de 1789 qui éclaire encore le monde de son infatigable lumière. Il y a urgence, en effet, à faire exister avec puissance dans l’espace public le récit des victoires démocratiques et sociales du peuple français contre ceux qui ont voulu les empêcher ou revenir dessus.

Brandir notre drapeau, défendre son histoire

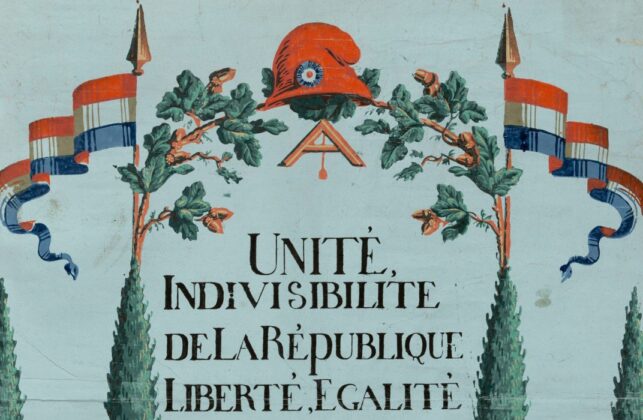

La bataille politique qui se joue autour de notre Histoire nationale peut être perçue par beaucoup, particulièrement dans mon propre camp, comme secondaire. Elle ne l’est pas. Au contraire, elle est même centrale car elle est l’une des conditions indispensables pour assurer l’unité et l’indivisibilité du peuple français et de sa République. Bien sûr, l’urgence est à cette heure d’infliger une défaite cuisante à Emmanuel Macron sur la réforme des retraites, et d’y employer toute notre énergie. D’ailleurs, l’Histoire de France peut venir en appui de ce combat en rappelant, précisément, toutes les défaites que le peuple de notre pays a infligées à des monarques – parfois républicains, soit dit en passant – qui se croyaient sûrs de leur pouvoir. Mobiliser l’Histoire, cela peut donner bien du courage dans la lutte populaire en montrant que, souvent, elle a été victorieuse.

Mais l’enjeu est plus profond encore. Depuis des années, le Front national a tenté de s’emparer des symboles républicains et révolutionnaires que sont le drapeau tricolore et la Marseillaise. Il l’a fait à la fois pour valider l’idée qu’il pourrait participer des institutions républicaines, mais aussi pour s’en approprier le sens et le transformer. On le voit avec les déclarations grotesques sur la mort de Louis XVI : le FN opère une sélection négative dans sa récupération de l’héritage républicain. Et l’appréciation de la chute du tyran n’est pas le seul cas. Brandi dans des meetings où l’on crie « on est chez nous », le drapeau tricolore est transformé en outil d’exclusion d’une partie du peuple en raison de sa couleur de peau ou de sa religion. Dans les mains du Rassemblement national, le drapeau marque une limite, une barrière. Il est un symbole qui marquerait l’existence d’un « individu français » se trouvant « chez lui » et refusant que quoi que ce soit ne vienne menacer le périmètre ainsi défini et qu’on peut résumer par la volonté de remplacer le droit du sol par le droit du sang pour l’accès à la nationalité.

Or, une telle utilisation de ce symbole est contradictoire avec sa naissance même et les principes qu’il véhicule. Car notre drapeau bleu-blanc-rouge est né d’une grève antiraciste. Le 16 septembre 1790 en effet, un navire doit partir de Brest pour aller réprimer une révolte d’hommes et de femmes mis en esclavage et qui réclament leur liberté comme conséquence logique de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen proclamant depuis un an que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Mais les marins de Brest refusent et se mettent en grève. Le sujet du drapeau qui flotte sur le mât finit par arriver dans la conversation. Il se trouve que c’est le drapeau blanc de la monarchie et que, depuis plus d’un an maintenant, on utilise un peu partout les trois couleurs dites « nationales » : le bleu, le blanc et le rouge.

L’affaire fait tellement de bruit qu’elle finit par arriver devant l’Assemblée nationale elle-même. Le débat est enflammé. Mirabeau prend la parole et défend le remplacement du drapeau blanc par un drapeau aux trois couleurs nationales qu’il qualifie d’« enseigne du patriotisme » et de « signe de ralliement de tous les amis, de tous les enfants de la liberté ». Il l’oppose au drapeau blanc, drapeau, dit-il de la « contre-révolution », provoquant les hurlements de toute une partie de l’Assemblée. Il avance alors ces mots indépassables : « Elles vogueront sur les mers, les couleurs nationales ! Elles obtiendront le respect de toutes les contrées, non comme le signe des combats et de la gloire, mais comme celui de la sainte confraternité des peuples, des amis de la liberté sur toute la terre, comme la terreur des conspirateurs et des tyrans ! ». Deux jours plus tard, le 24 octobre 1790, un décret confirme l’usage du drapeau tricolore. (Pour la petite histoire, il est alors rouge-blanc-bleu et prend finalement sa forme actuelle le 15 février 1794.)

Universalisme républicain contre nation ethnique

Notre drapeau naît donc d’une grève antiraciste. Voilà qui va être dur à avaler pour ceux qui en font un symbole d’exclusion. Mais les principes mêmes qui sont déployés au moment de sa naissance en appuient le sens et en tracent encore davantage les contours. J’ai parlé de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, je n’y reviens pas. J’ajoute plusieurs éléments. Le 4 avril 1792, une loi accorde la citoyenneté aux « hommes de couleur libre ». En septembre 1793, le premier député noir de France est élu. Il s’appelle Jean-Baptiste Belley et c’est un Jacobin. Le temps de faire le – long – trajet jusque dans l’Hexagone, il arrive à la Convention nationale le 3 février 1794. Le lendemain, l’esclavage est aboli – il faut dire qu’il l’était déjà de fait à Saint-Domingue où les anciens esclaves s’étaient révoltés et avaient supprimé par leur lutte cet asservissement de l’homme par l’homme.

Le drapeau tricolore des origines n’est donc pas un symbole neutre. Il véhicule avec lui une conception de l’humanité qui est contraire à celle du Rassemblement national. Contraire, aussi, à ce qui a été fait en son nom avec la colonisation qu’on peut et qu’on doit condamner en revenant aux origines mêmes de la naissance de ce symbole, comme je l’ai fait ici. La preuve la plus absolue en est donnée par la Constitution de 1793, qui définit pour la première fois à son article 4, une forme de « nationalité » : « Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis ; – Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année – Y vit de son travail – Ou acquiert une propriété – Ou épouse une Française – Ou adopte un enfant – Ou nourrit un vieillard ; – Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l’humanité – Est admis à l’exercice des Droits de citoyen français. » Autrement dit, dans la France de 1793 qui est déjà celle du drapeau tricolore, de la Marseillaise et de la République, on peut devenir citoyen Français au bout d’un an. On est loin, très loin de ce que réclame le RN sur le sujet aujourd’hui !

Et c’est précisément la raison pour laquelle il ne faut rien laisser passer des hommages à Louis Capet ou à d’autres têtes couronnées. Car d’où viennent, en définitive, ces trois couleurs ? Elles ont été imposées au roi et portent avec elles le sens de la souveraineté absolue du peuple sur les institutions politiques. En effet, le 17 juillet 1789, Louis Capet se rend à la mairie de Paris pour reconnaître le nouveau pouvoir municipal issu de la Révolution le 15 juillet à la suite de la prise de la Bastille. À cette occasion lui est remise la cocarde tricolore. Le bleu et le rouge, couleurs du peuple de Paris, encadrent et dominent le blanc de la monarchie. Cela signifie que c’est le peuple et le peuple uniquement qui contrôle le pouvoir politique. Ce symbole est un avertissement : au peuple de décider !

J’ajoute un mot de conclusion, car je n’y résiste pas. Il n’y a pas que l’extrême droite qui déteste la Révolution de 1789. La bonne société macroniste n’est pas en reste comme l’a bien montré mon camarade Antoine Salles-Papou dans une note de blog. La cause est entendue : le peuple qui se bat pour ses droits est une horreur absolue quand on veut lui imposer, par exemple, le report illégitime de l’âge de départ en retraite. Il faut bien avouer que ceux qui ont inventé le drapeau tricolore poussaient très loin la notion de souveraineté populaire ! La Constitution de 1793, celle de la Ière République, en est la preuve. Elle est précédée d’une Déclaration des Droits de l’Homme augmentée. Celle-ci proclame à son article 33 que « La résistance à l’oppression est la conséquence des autres Droits de l’homme ». Elle donne même un insupportable mode d’emploi à son article 35 : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ». Je ne dis pas qu’il faille en faire un mode d’emploi pour 2023. Mais il y a assurément de quoi y puiser des sources d’inspiration ! À condition toutefois de choisir, comme Jaurès avant nous, le camp de Robespierre et non celui de Capet !